Что такое палеонтологические доказательства

Доказательства эволюции

Пути эволюции

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

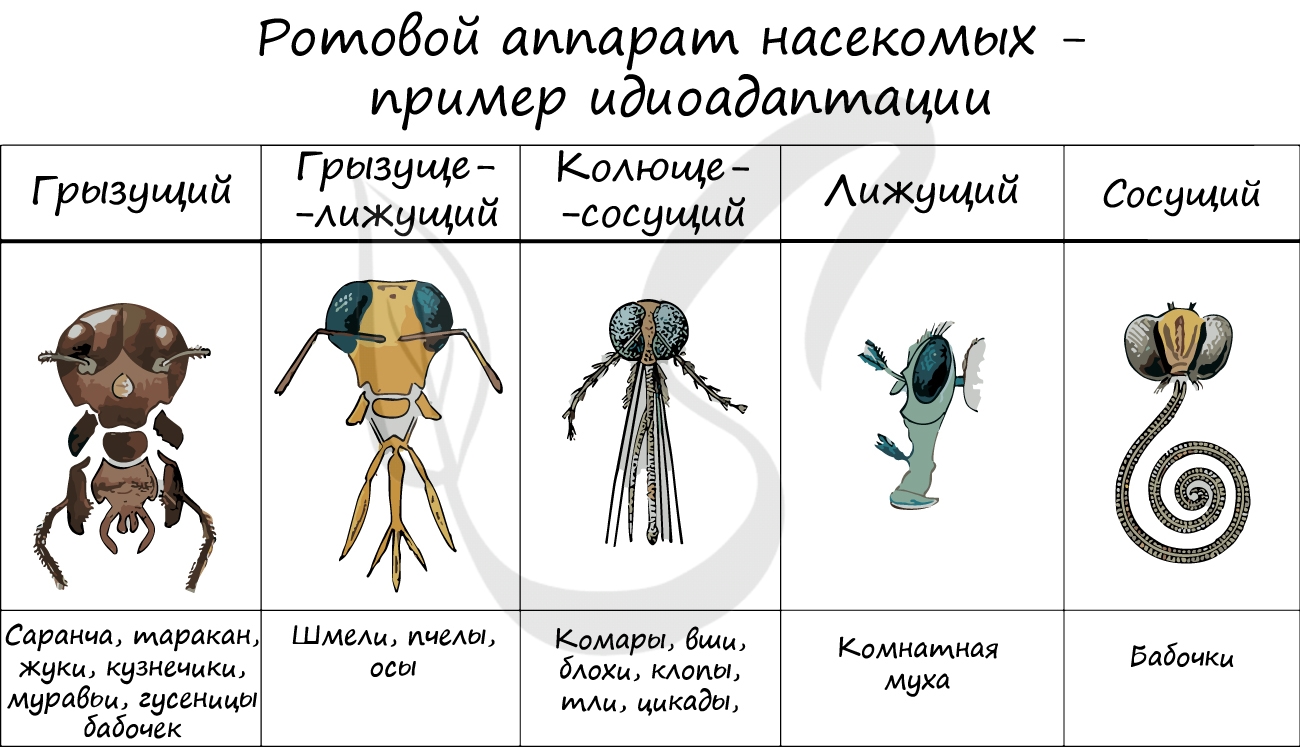

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

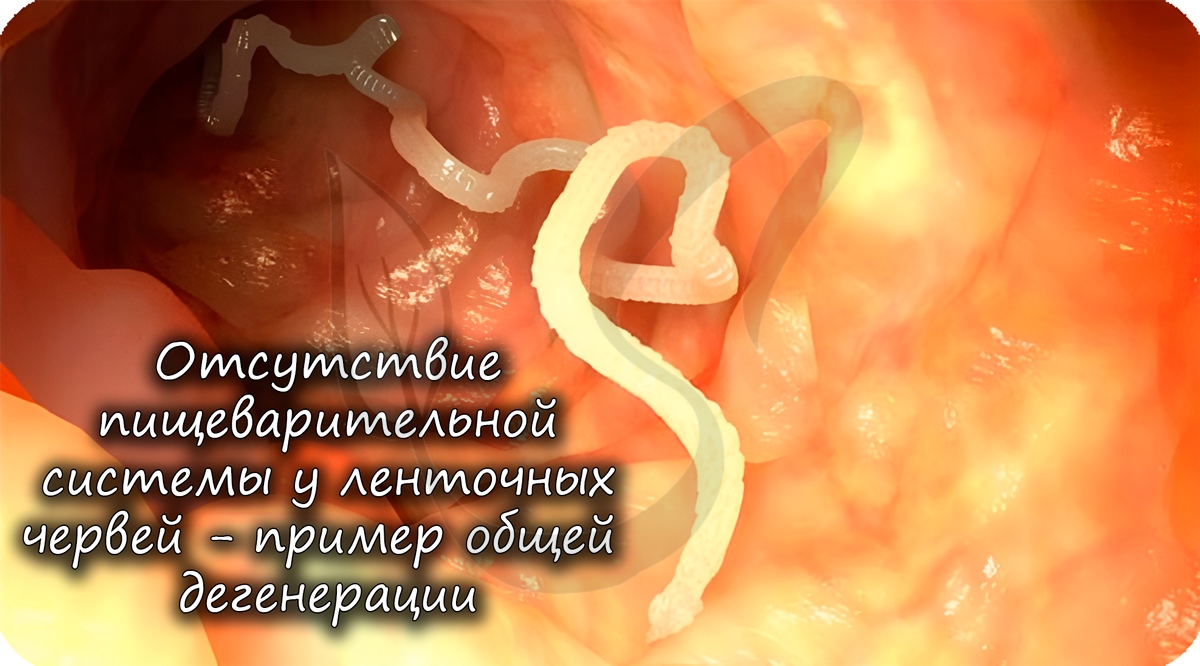

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

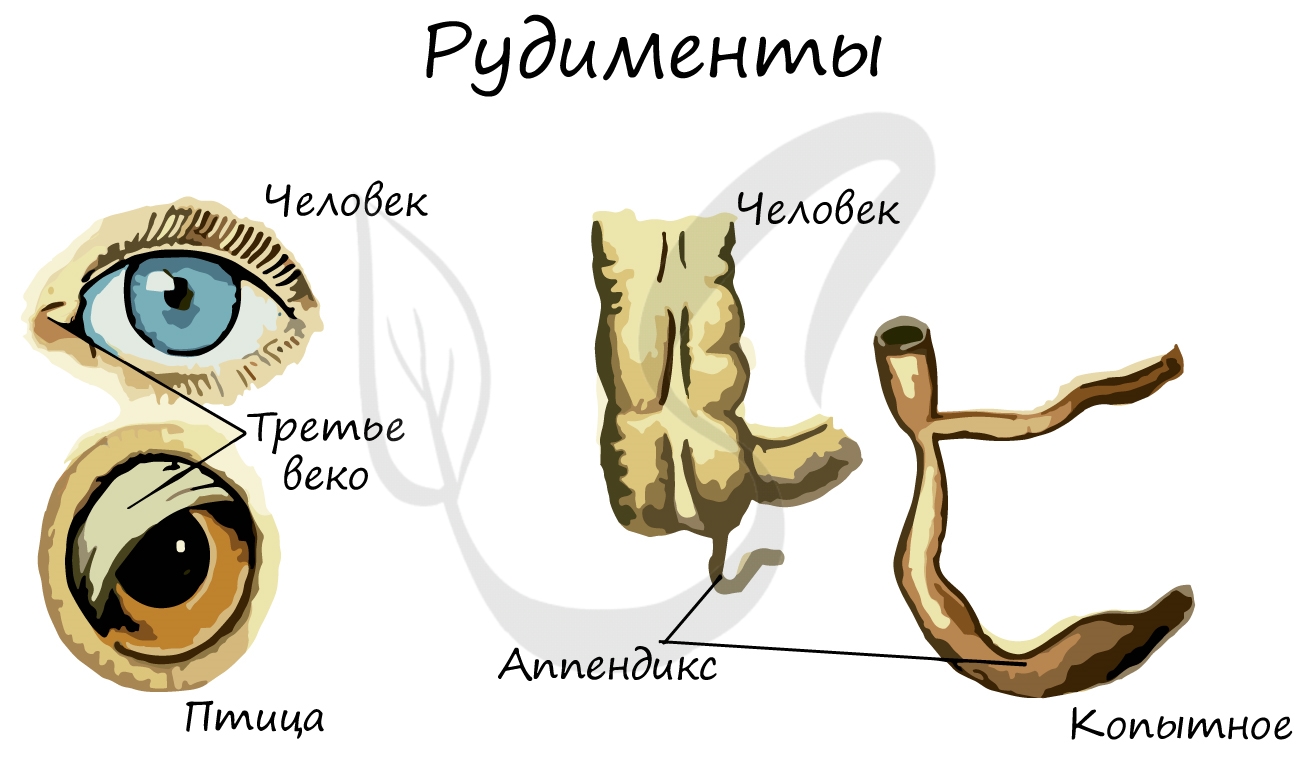

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

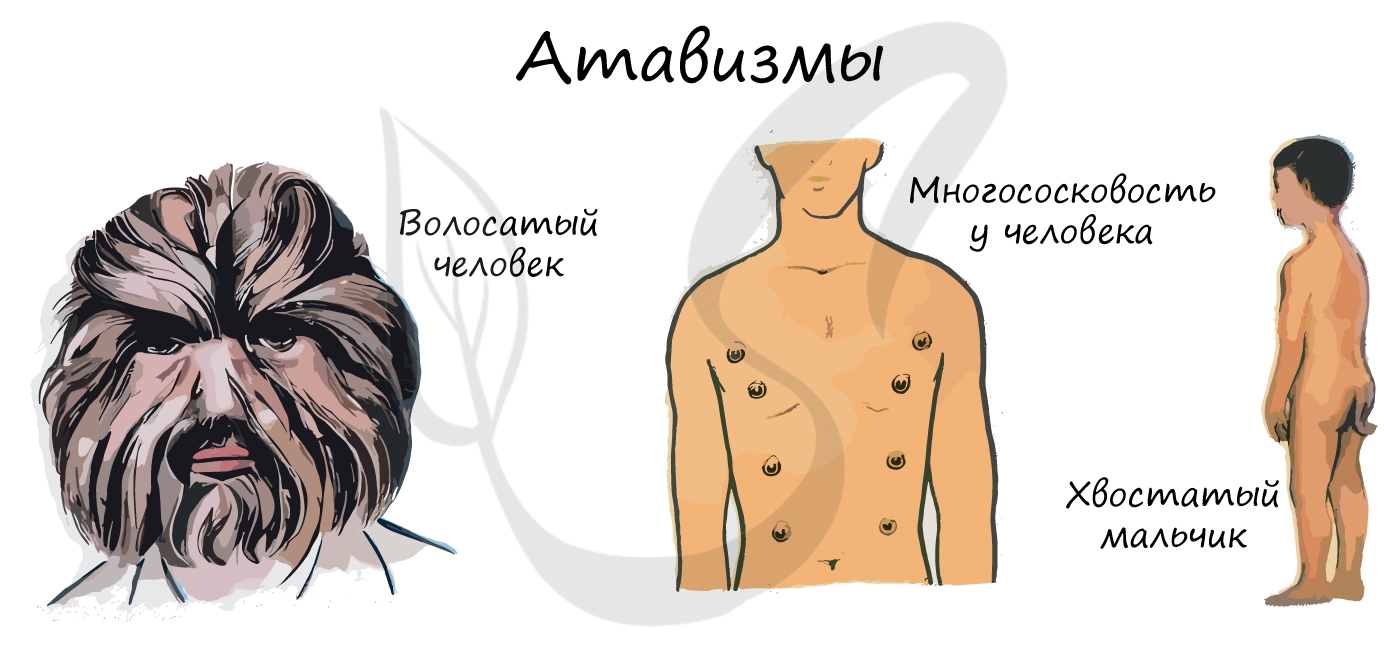

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки.

Переходные формы

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

Эмбриологические доказательства

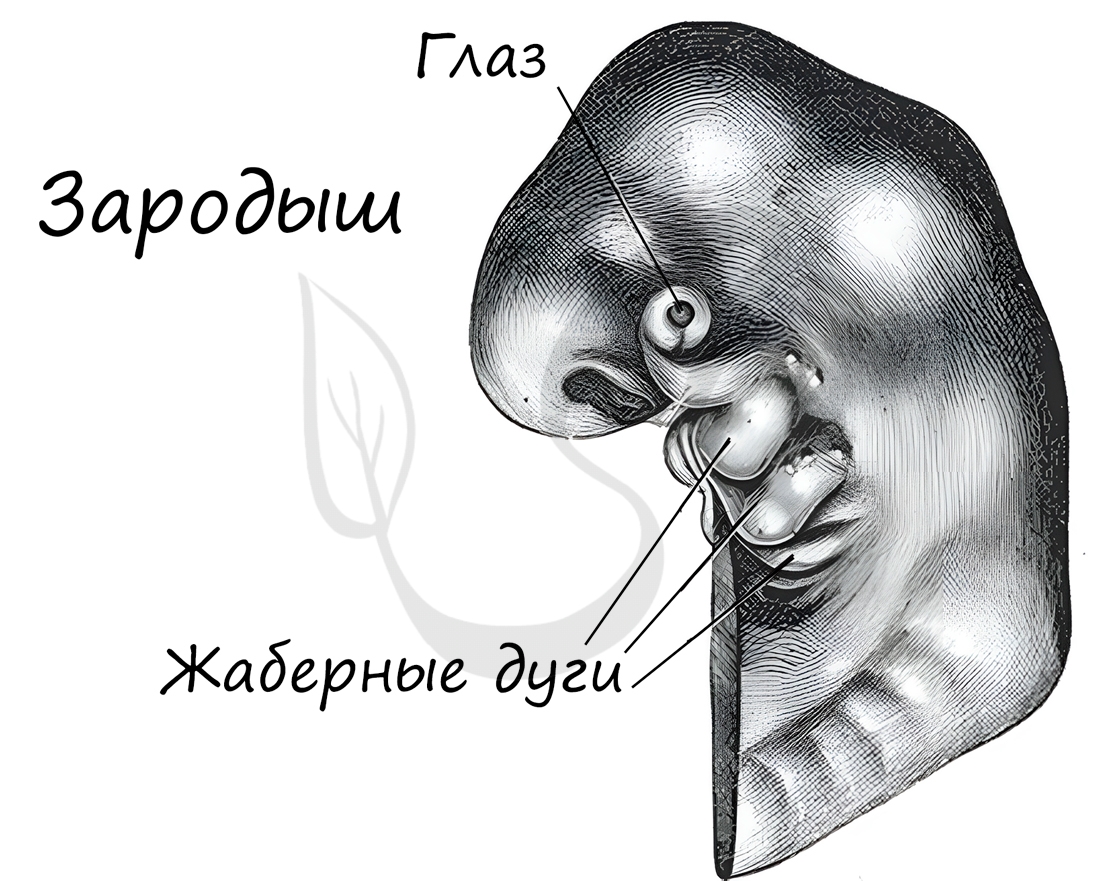

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Доказательства эволюции палеонтологические: примеры

Сегодня можно спорить о гипотезах зарождения или возникновения жизни на нашей планете. Вы можете быть сторонником теории панспермии, креационизма или абиогенного зарождения жизни, но невозможно отрицать доказательства эволюции. Палеонтологические находки наглядно свидетельствуют о свойстве, присущем всему живому на Земле. Свойству, обеспечившему постоянство и непрерывность жизни. Свойству изменяться и приспосабливаться, оставляя палеонтологические доказательства эволюции.

Немного теории

Напомним, эволюцией называют в биологии процесс непрерывного развития всего живого на протяжении длительного периода времени. Палеонтология как наука занимается изучением останков животных и растений, которые оставили свой след или сохранились в различных слоях земной коры. Сравнение с существующими формами, установление филогенетических связей считается палеонтологическими доказательствами эволюции.

Немного о методах и принципах

Для понимания специфики работы палеонтолога и эволюциониста необходимы основные инструменты (понятия и методы). При анализе ископаемых объектов необходимо выяснить, что из перечисленного считается палеонтологическими доказательствами эволюции. В работе ученые опираются на такие основные методы изучения, как:

Переходные формы

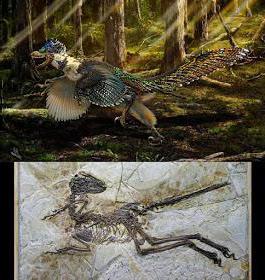

Промежуточные звенья, переходные формы всегда были объектом поиска палеонтологов. С момента опубликования Чарльзом Дарвином своего революционного труда «Происхождение видов» (1859 год) поиск промежуточных организмов занял умы палеонтологов. С точки зрения эволюционистов, зная строение, например, птиц и рептилий, их филогенетические (место на дереве жизни) особенности, можно предположить наличие в цепочке эволюции переходной формы. Наглядно и ярко переходные формы смотрятся при переходе из одного крупного таксона (например, класса) в другой. И действительно, вскоре была обнаружена палеонтологическая находка, подтвердившая предположения эволюционистов.

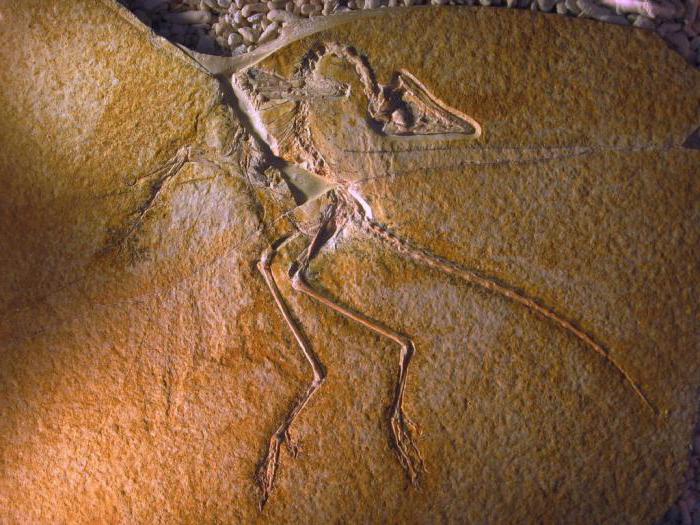

Археоптерикс

Сегодня известно около 10 палеонтологических окаменелостей, но первая была найдена в 1860 году возле Риденбурга в породах, которым 150 миллионов лет. Существо, среднее между рептилией и птицей, размером с голубя и с клювом с остаточными коническими зубами. От рептилий у него когти, зубы и костяной хвост. От птиц – перья и особенности скелета (вилочковая кость и реберные отростки).

Хрестоматия переходных форм

Хрестоматия палеонтологических находок переходных форм как крупных таксонов, так и небольших, разнообразна и постоянно пополняется. Именно эти находки позволяют составить более подробную историю развития жизни на нашей планете. Уже найдены и описаны «промежуточные звенья» между рыбами и четвероногими, земноводными и рептилиями, рептилиями и птицами, рептилиями и млекопитающими. Приведем лишь некоторые палеонтологические доказательства эволюции, примеры которых наиболее яркие.

Довольно много находок мелового и юрского периодов показывают направленность эволюционирования динозавров «в птичьем направлении».

«Плицединозаврик», найденный в 2009 году в провинции Ляонин (Китай). Он жил раньше археоптерикса и назван Anchiornis huxleyi. У него имеются крупные контурные перья на обеих парах конечностей.

Мохнатый динозавр (Apsaravis), размером с крупную собаку, имел протоперья – нитевидные образования, похожие на волосы.

Палеонтологические находки показали, что среди многообразия динозавров было больше оперенных форм, чем считалось.

Как рыбы начали ходить

В 2004 году было сделано палеонтологическое открытие, которое стало настоящей сенсацией. В Канадской части Арктики, на острове Эллземер, были найдены окаменелости рыбы с плоской головой и жабрами, шеей и сухопутными костями в плавниках. Жила эта рыба, названная тиктаалик (Tiktaalik roseae), 375 миллионов лет назад. Вероятно, именно это и есть предок всех сухопутных животных планеты. Революционным стало и наличие у тиктаалика развитых задних конечностей. Это дает новую пищу для эволюционистов. Так как ранее считалось, что задние конечности развивались уже при сухопутной жизни.

Периодонты как первые млекопитающие

Периодонты – это переходная форма от рептилий к млекопитающим. Жила эта группа рептилий 240 миллионов лет назад. Палеонтологических окаменелостей найдено огромное количество. У этой группы рептилий появляются зачатки теплокровности и изменения зубной формулы. Изначально продукт потовых желез использовался скорее для выпаивания детенышей, только позднее они получили специализацию как молочные.

Следующим звеном в цепочке стали зверозубые ящеры, на смену которым в конце мезозойской эры пришли две самостоятельные ветки эволюции – сумчатые (Metatheria) и плацентарные (Eutheria).

Эволюция лошадей

Филогенетические предки, сменяющие друг друга как переходные формы в формировании современных лошадей, изучены максимально полно и иллюстрируют доказательства эволюции. Палеонтологические предки лошадиных были размером с небольшую собаку и жили приблизительно 54 миллиона лет назад. Это был гиракотерий (Hyracotherium или Eohippus). У него было четыре вертикальных пальца и крупные резцы.

Постепенно увеличивались размеры животных, удлинялись ноги и шея, менялось количество пальцев, изменялась зубная система.

Выпавшие «переходные звенья»

В некоторых случаях предсказанная эволюционистами переходная форма не была найдена. И это, без сомнения, дает повод антиэволюционистам поднимать вопросы о фальсификации теории эволюции. Ярким примером служит не найденная переходная форма от шимпанзе к человеку, не обнаружены предки целого класса ресничных червей (3500 существующих видов).

Подтверждением теории эволюции все-таки служит тот факт, что все доказательства эволюции, палеонтологические находки окаменелостей (а их известно более 250 тысяч описанных видов) вкладываются в филогенетический эволюционный ряд, а не выпадают из него. Каждая находка – это тестовая проверка для эволюции, и пока эта проверка была успешной.

Сторонники и противники теории эволюции живого на планете существовали ранее, имеют приверженцев в сегодняшней науке и будут отстаивать свою точку зрения в будущем. Теория эволюции на то и теория, что она объясняет существующие факты и предсказывает появление новых, еще не открытых или должных появиться. Наука находит новые механизмы познания окружающего мира человечеством. И пока мы мыслим – мы существуем! Мы ищем истину всеми доступными средствами.

Биология. 11 класс

Доказательства существования эволюционного процесса

Доказательства эволюции

Необходимо запомнить

Доказательства существования эволюционного процесса учёные получили из достоверных данных эмбриологии, морфологии, сравнительной анатомии, систематики, палеонтологии, биогеографии, молекулярной биологии.

Все доказательства эволюции можно сгруппировать по направлениям:

1. Эмбриологические доказательства эволюции.

2. Морфологические доказательства эволюции (сравнительно-анатомические или сравнительно-морфологические).

3. Палеонтологические доказательства эволюции.

4. Биогеографические доказательства эволюции.

5. Молекулярно-биологические доказательства эволюции.

Эмбриологические доказательства эволюции.

На поразительное сходство эмбрионов позвоночных животных было обращено внимание многих исследователей задолго до Ч. Дарвина. Отечественные и зарубежные ученые глубоко изучили сходства начальных стадий эмбрионального развития животных.

Карл Бэр в 1828 году открыл закон зародышевого сходства, согласно которому на начальных этапах эмбрионального развития зародыши животных разных видов сходны по своему строению. Особенное сходство стадий эмбрионального развития наблюдается в пределах отдельных типов или классов.

Подобное сходство эмбриональных стадий объясняется единством происхождения всех живых организмов.

В 60-е годы XIX века Э. Геккель и Ф. Мюллер независимо друг от друга сформулировали биогенетический закон, который описывает онтогенез (индивидуальное развитие) как краткое и сжатое повторение филогенеза (исторического развития вида).

В начале XX века биогенетический закон был развит и уточнён российским учёным А.Н. Северцовым, который установил, что в эмбриогенезе повторяются признаки зародышей, а не взрослых особей.

Морфологические доказательства эволюции основываются на присутствии у многих живых организмов гомологичных, рудиментарных и атавистических органов.

Гомологичные органы – это органы, имеющие сходный план строения, выполняющие как сходные, так и различные функции и развивающиеся из сходных зачатков. Изучение анатомии конечностей млекопитающих позволило установить их сходный план строения и формирования.

Рудиментарные органы (лат. rudimentum – зачаток, первооснова) – это органы, утратившие в филогенезе своё значение и функцию и остающиеся у организмов в виде недоразвитых образований. Рудиментарные косточки на месте тазового пояса у китообразных, рудиментарные задние конечности питона указывают на происхождение от типичных четвероногих. Рудиментами человека являются: копчиковые позвонки, мигательная перепонка (остаток третьего века), остатки волосяного покрова по всему телу, аппендикс – отросток слепой кишки, сильно развитые ушные мышцы, позволяющие двигать ими.

Атавистические органы (лат. atavus – предок) – это органы (или структуры), показывающие «возврат к предкам», в норме не встречающиеся у современных форм.

Атавизмами человека являются: многососковость, гипертрихоз (обильное оволосение тела и лица), случаи рождения детей с небольшим мягким хвостиком, полидактилией (многопальцевость) кистей и стоп.

Отличия рудиментов от атавизмов:

1) рудименты встречаются у всех особей популяции, атавизмы – у отдельных индивидов;

2) рудимент всегда имеет определённую функцию, атавизм не имеет специальных функций, важных для вида.

Палеонтологические доказательства эволюции.

Ископаемые переходные формы – формы организмов, сочетающие признаки более древних и молодых групп. Находки и описание таких форм позволяют восстанавливать филогенез отдельных групп животных (например, ихтиостега – ископаемая форма, связывающая рыб с наземными позвоночными; археоптерикс – переходная форма от рептилий к птицам юрского периода).

Палеонтологические ряды – это ряды ископаемых форм, связанные друг с другом в процессе эволюции и отражающие ход филогенеза.

В.О. Ковалевский (известный русский зоолог середины XIX века, основоположник эволюционной палеонтологии) определил задачи эволюционной палеонтологии:

— отыскать связи между ископаемыми формами для установления их родства;

— изучать эволюцию ископаемых организмов как процесс, в котором морфологические изменения связаны с функциональными изменениями, с изменениями в условиях жизни и с геологическими преобразованиями.

Биогеографические доказательства эволюции.

Распространение животных и растений по поверхности нашей планеты, сравнение флоры и фауны различных материков, островов, выявление реликтовых растений и животных разных природных зон указывает на то, что особенности распределения живых существ на планете тесно связаны с преобразованием земной коры и с эволюционными изменениями видов. Примером является Австралия, где на протяжении более 120 млн. лет после отделения от остальных материков происходило формирование сумчатых и клоачных млекопитающих.

Для понимания эволюционного процесса интерес представляют флора и фауна островов, оказавшихся полностью зависящими от истории происхождения этих островов.

Реликтовые формы – это ныне живущие виды с комплексом признаков, характерных для давно вымерших групп организмов прошлых эпох Земли (например, гаттерия, латимерия (целкант), гинкго двулопастный).

Молекулярно-биологические доказательства эволюции.

Реконструкция истории жизни на основе молекулярных данных показывает, что вся земная жизнь представляет собой единое филогенетическое древо и все современные виды связаны неразрывными нитями родства. Используя ДНК, мы можем проанализировать сходство и различия между генами, давно вымерших видов в ископаемых останках и современных организмов.

Исходя из данных такого анализа, все живые организмы имеют одинаковые механизмы записи, передачи и считывания наследственной информации:

1) записывание в последовательности нуклеотидов ДНК (РНК у некоторых вирусов);

2) передача из поколения в поколение благодаря механизму репликации;

3) транскрипция в последовательность нуклеотидов и-РНК;

4) трансляция в последовательность аминокислот в белках с использованием одного и того же генетического кода.

Это свидетельствует о том, что все ныне живущие на Земле организмы происходят от одного общего предка.

В геноме каждого вида записана генетическая история, летопись его эволюции. Сравнение генов разных видов дает ключ к построению единой родословной всего живого на Земле.

В большинстве случае гены передавались без изменений, но изредка возникали случайные изменения – мутации. Многие мутации представляют собой замены одних нуклеотидов на другие. Мутации возникают во время репликации ДНК, следовательно, чем больше поколений прошло со времени дивергенции двух видов от общего предка, тем больше случайных замен нуклеотидов может накопиться в геномах следующих поколений. Соответственно, тем больше аминокислот отличают один и тот же белок у этих видов. Общий предок человека и мартышки существовал более 30 млн. лет назад, а общий предок человека и кошки — более 80 млн. лет назад.

Основные свидетельства эволюции

Доказательства эволюции

Доказательства эволюции — научные данные и концепции, подтверждающие происхождение всех живых существ на Земле от общего предка. Количественная оценка различий между видами по множеству генов позволяет построить генеалогическое древо, показывающее родство различных таксонов (видов, отрядов, семейств, классов), и определить относительное время их дивергенции на основе морфологических, эмбриологических и палеонтологических данных.

Благодаря этим доказательствам основы эволюционного учения получили признание в научном сообществе, а ведущей системой представлений о процессах видообразования стала синтетическая теория эволюции.

Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов

Содержание:

Биологами, палеонтологами и представителями других отраслей естествознания получены многочисленные свидетельства, иллюстрирующие и доказывающие эволюционную теорию Дарвина. Наиболее показательны палеонтологические, сравнительно-анатомические, сравнительно-эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции.

Доказательства эволюции живой природы

Эволюционная теория со времени Ч. Дарвина обогатилась данными палеонтологии, анатомии, биогеографии и других наук.

Палеонтологические доказательства

Ископаемые вымершие организмы находили и до создания теории эволюции. Собраны окаменевшие отпечатки, пропитанные кремнеземом, известняком остатки, следы жизнедеятельности. К редким находкам относятся хорошо сохранившиеся организмы, вмерзшие в лед, «законсервированные» в вечной мерзлоте, заключенные в янтарь.

Найдены промежуточные формы (переходные), сочетающие признаки эволюционно древних и более молодых групп организмов. К таковым относятся отпечатки растений псилофитов, окаменевшие остатки стегоцефалов, археоптерикса, зверозубых ящеров (Таблицы 1, 2 и 3, рис. 2), «живое ископаемое» — рыба латимерия (рис. 1).

Псилофиты

Псилофиты — переходная форма между водорослями и наземными растениями

Признаки наземных растений

Археоптерикс

Археоптерикс — промежуточная форма между пресмыкающимися и птицами

Зверозубый ящер

Зверозубый ящер — переходная форма между пресмыкающимися и млекопитающими

Значительным доказательством эволюции считается то, что в более ранних слоях встречаются просто устроенные организмы, по сравнению с находками в более поздних субстратах. Останки видов, обитавших в одни геологические эпохи, позже исчезают и больше не появляются. Это означает, что виды возникают в ходе эволюции и вымирают в последующие эры и периоды.

Сравнительно-анатомические доказательства

Находки ископаемых останков организмов часто имеют общее происхождение и сходство с современными. Изучение строение ныне существующих и исчезнувших позвоночных животных выявило общие черты строения:

Сравнение ископаемых останков предков лошади с анатомическим строением современных животных позволило основателю эволюционной палеонтологии В. О. Ковалевскому доказать поступательный характер эволюционного процесса. Ученый создал филогенетический ряд, показывающий эволюцию предков лошади (рис. 3).

К сравнительно-анатомическим доказательствам относят строение цветка покрытосеменных растений. Изучение этого органа у представителей разных семейств, родов и видов дает убедительные свидетельства сходства. История развития и действие факторов среды накладывают отпечаток на строение органа. Однако у покрытосеменных, при удивительном разнообразии формы и окраски, цветки имеют чашечку, лепестки венчика, пестики и тычинки.

Конечности у наземных позвоночных животных имеет общий план строения, хотя могут быть не похожи. Изучение анатомического строения доказывает, что это разные варианты пятипалой конечности (рис. 4).

Гомологичные органы имеют не только сходное строение. Они развиваются из одних и тех же зародышевых листков в процессе индивидуального развития. Такие органы могут выполнять неодинаковые функции, что обусловлено приспособлением к определенным условиям среды обитания. Ласты тюленя гомологичны крыльям птиц, конечностям крота и человека.

Если орган длительное время не функционирует, то в процессе эволюции превращается в рудимент — недоразвитое образование. Таковыми являются малая берцовая кость у птиц, глаза у кротов, червеобразный отросток толстой кишки (аппендикс), копчик у человека.

Признаки, имевшиеся у далеких предков, и отсутствующие у потомков, могут проявиться у отдельных особей. Это атавизмы — трехпалое строение конечности у современной лошади, дополнительные молочные железы, хвост и сплошной волосяной покров на теле человека.

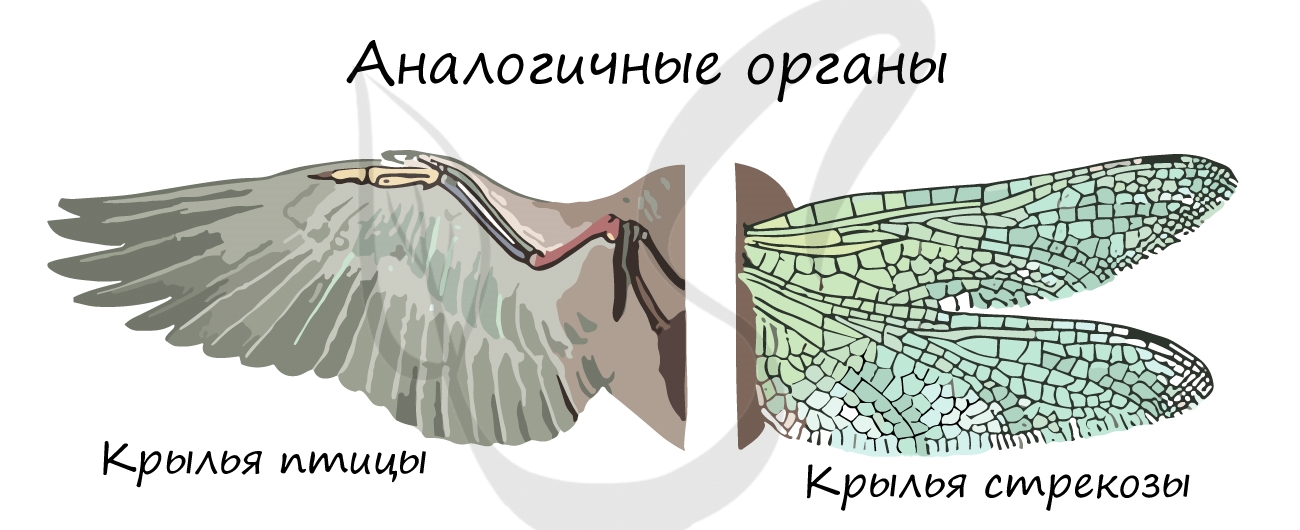

Аналогичные органы — крылья у насекомых и птиц, членистые конечности у членистоногих и сухопутных позвоночных. Это примеры того, что в похожих условиях разные группы организмов приобретают сходные признаки (рис. 5).

Биогеографические доказательства

Конкретные примеры показывают, что географические факторы накладывают отпечаток на облик и распространение организмов. Сходные виды обитают на разных материках, в регионах с похожим климатом, рельефом, почвами. Конкретный пример — верблюды в северной Африке и ламы в Северной Америке.

При смене географических условий организмы изменяются, при отсутствии кардинальных изменений могут оставаться неизменными длительное время. Пример — раннее отделение Австралии от Евразии, сохранение климатических и прочих условий на южном материке способствовало «консервации» утконоса и ехидны. На других материках похожие однопроходные млекопитающие давно вымерли.

Сравнительно-эмбриологические доказательства

Единство строения эмбрионов у разных групп позвоночных исследовал К. Бэр. Ученый назвал выявленную закономерность зародышевым сходством. Позднее, Э. Геккель предложил объяснение, в виде биогенетического закона, согласно которому, онтогенез кратко повторяет филогенез (историческое развитие групп).

На ранних стадиях индивидуального развития происходит повторение в сжатом виде эволюционных этапов, пройденных той группой, к которой принадлежит организм. Эмбрион позвоночных приобретает черты строения рыб, затем амфибий, рептилий и птиц. Только в конце развития, у зародыша появляются признаки своей группы организмов (рис. 6).

Русский ученый А. Н. Северцов ограничил область применения биогенетического закона. Ученый обратил внимание на то, что в онтогенезе происходит повторение анатомических особенностей только зародышевых стадий предков вида.

Сравнительно-биохимические доказательства

Все живые организмы содержат одни и те же группы органических веществ. Биохимическое сходство проявляется на разных уровнях организации клеток, тканей, органов. Гемоглобин, РНК имеют практически одинаковое строение и назначение у представителей многих видов. Наибольшее сходство обнаруживается у родственных групп организмов.

Теория эволюции получила множество доказательств, свидетельствующих о ее достоверности. Новые находки и исследования помогают уточнить, дополнить и развить уже существующие положения.

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов

Виды живых организмов характеризуются общими признаками и удивительным разнообразием внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, поведения. Все черты появились в процессе эволюции, подверглись действию естественного отбора. В конечном итоге разные изменения обеспечили лучшее приспособление организмов к среде обитания.

Различают физиологические приспособления и особенности размножения, обусловленные адаптацией. Есть разнообразные морфологические черты приспособленности к условиям обитания и особенности поведения, облегчающие выживание.

Мимикрия — способность организмов принимать форму, подражать окраске и особенностям поведения других организмов и неживых тел. Например, беззащитные животные подражают хищным. Такие особенности дают преимущества в борьбе за выживание.

Покровительственная окраска позволяет слиться с окружающей средой. Хищникам такая особенность нужна для более успешной охоты, жертвам — для того, чтобы не быть съеденными.

Предостерегающая окраска характерна для ядовитых организмов. Яркие цвета и оттенки предупреждают потенциальных хищников о несъедобности жертвы. Перечисленные приспособления закреплены естественным отбором, как обеспечивающие выживание вида в борьбе за существование.

Колючки, шипы, жгучие волоски, гликозиды в тканях — приспособления растений, защищающие их от поедания животными. Эпифитные растения могут обойтись без почвы. Они поглощают влагу из воздуха при помощи воздушных корней. Насекомоядные растения получают азот на бедных почвах, способны переваривать насекомых.

Увеличение шансов на выживание дают многие приспособления у живых организмов. Появление адаптаций у видов происходило в течение больших промежутков времени в процессе борьбы за существование. Однако приобретенные черты полезны и целесообразны в конкретной среде обитания; они могут оказаться ненужными, вредными в других условиях.

Состав живых организмов описывают следующие показатели. Всего на Земле насчитывается свыше 2 млн видов. Около 1,5 млн видов животных, порядка 400 тыс. видов растений, 100 тыс. видов грибов и бактерий. Поразительное разнообразие — результат дивергенции. Виды расходятся по морфофизиологическим, биохимическим, репродуктивным, генетическим и экологическим признакам.

Классификация организмов — задача систематики. Со времени работ основателя науки К. Линнея, ученые стараются отразить степень родства организмов. Тогда классификация будет носить максимально естественный характер.