Что такое парадоксальный пульс

Что такое парадоксальный пульс

Хронический констриктивный перикардит развивается в тех случаях, когда после заживления острого фибринозного или серозно-фибринозного перикардита возникает облитерация полости перикарда с образованием грануляционной ткани, которая постепенно сокращается и образует плотный рубец, обволакивающий сердце своеобразным футляром и мешающий наполнению желудочков.

По данным одних исследований, у наибольшего числа больных хронический констриктивный перикардит имеет туберкулезную этиологию. Исследования, проводившиеся в США в последние десятилетия, свидетельствуют, однако, о том, что туберкулез служит не столь частой причиной хронического констриктивного перикардита.

Данное состояние может также развиться как следствие гнойной инфекции, травмы, любого оперативного вмешательства на сердце, облучения средостения, гистоплазмоза, злокачественных новообразований, острого вирусного или идиопатического перикардита, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, хронической почечной недостаточности с уремией, леченной с помощью хронического гемодиализа. У многих больных этиология перикардита остается нераспознанной, в таких случаях считают, что причиной заболевания послужил эпизод бессимптомного или недиагностированного острого перикардита.

В редких случаях рутинное рентгенологическое обследование может выявить кальцификацию перикарда у больного при отсутствии всяких симптомов со стороны сердца.

Основное физиологическое нарушение у больных с клинически выраженным хроническим констриктивным перикардитом, как и у больных с тампонадой сердца, заключается в нарушении адекватного наполнения желудочков во время диастолы вследствие ограничений, создаваемых ригидным, утолщенным перикардом либо напряжением жидкости, находящейся в перикарде. Ударный объем снижен. Конечно-диастолическое давление в обоих желудочках, а также среднее давление в аорте, легочных и системных венах повышено до примерно одинакового уровня.

Несмотря на эти нарушения гемодинамики, функция миокарда может быть нормальной, желудочки же могут рассматриваться как перегруженные. Центральное венозное давление и кривая давления в правом и левом предсердиях при констриктивном перикардите имеют контур в форме буквы М с выраженными х- и у-пиками. Пик у имеет, выраженную амплитуду, обрывается быстрым подъемом давления в фазу ранней диастолы, когда наполнению желудочка препятствует сжатый перикард.

При тампонаде сердца контур давления отличается тем, что наибольшую амплитуду имеет х-впадина, в то время как у-нисходящая обычно отсутствует. Эти характерные изменения обычно передаются на яремные вены, где их можно распознать путем пальпации или регистрации. При констриктивном перикардите кривая давления в обоих желудочках во время диастолы имеет характерный вид «квадратного корня».

Эта особенность гемодинамики хотя и характерна для констриктивного перикардита, однако не является патогномоничной для него, поскольку встречается также при кардиомиопатиях, характеризующихся рестрикцией наполнению желудочков.

Клиническая картина констриктивного перикардита

Венозное давление не уменьшается во время вдоха (признак Куссмауля). Примерно у 30 % больных наблюдается парадоксальный пульс. Застойная гепатомегалия достигает достаточной выраженности и может нарушать функцию печени. Асцит встречается часто, и часто он более выражен, чем зависимые отеки. Примерно у 50 % больных сердце имеет нормальные размеры, если же оно увеличено, то степень этого увеличения редко достигает значительной выраженности. Интенсивность верхушечного толчка уменьшена.

Хронический констриктивный перикардит может осложняться гастроэнтеропатией с потерей белка, возникающей вследствие нарушения дренажа лимфы из тонкого кишечника, нефротическим синдромом, выраженной протеинурией или гипоальбуминемией. На ЭКГ часто выявляются низкий вольтаж комплексом QRS и диффузное уплощение или инверсия зубцов Т. При синусовом ритме может регистрироваться «P-mitrale». Примерно у 30 % больных наблюдается мерцание предсердий.

Системный и/или легочный венозный застой первоначально является результатом нарушенного наполнения желудочков, вызванного рестриктивным действием лишенного эластичности перикарда. Однако процесс фиброза может распространяться и на миокард, тогда венозный застой может быть следствием поражения как перикарда, так и миокарда. Нарушение наполнения желудочков способствует уменьшению работы сердца и, возможно, приводит к атрофии миокарда.

По-видимому, этим объясняется отсроченность благоприятного действия оперативного лечения, наблюдаемая у некоторых больных со значительно выраженным заболеванием.

Поскольку обычные физикальные признаки заболевания сердца (шумы, увеличение размеров сердца) при хроническом констриктивном перикардите могут быть недостаточно выраженными или отсутствовать, увеличение печени или ее дисфункция, связанная с неподдающимся лечению асцитом, могут привести к ошибочному диагнозу цирроза печени. Этой ошибки можно избежать, если тщательно обследовать шейные вены у всех больных с асцитом и гепатомегалией.

Если клиническая картина напоминает таковую при циррозе, но, кроме того, одновременно расширены шейные вены, требуется тщательный поиск кальцификатов в перикарде с помощью рентгенографии грудной клетки, рентгеноскопии, эхокардиографии. При этом может быть выявлена поддающаяся лечению болезнь сердца. Кальцификацию наблюдают примерно у 50 % таких больных, особенно если констриктивный перикардит протекает длительно. У большинства больных с хроническим констриктивным перикардитом при эхокардиографии выявляют утолщение перикарда. Хирургическое обследование области перикарда оправдано, если клиническая картина, данные эхокардиографии и катетеризации сердца заставляют подозревать наличие констриктивного перикардита даже в тех случаях, когда отсутствует кальцификация.

Публикации в СМИ

Перикардит констриктивный

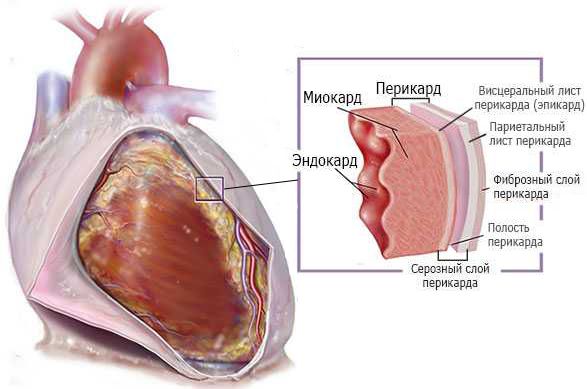

Констриктивный перикардит (лат. contsrictio — сдавление) характеризуется утолщением и сращением листков перикарда (в 50% случаев их кальцификацией), приводящим к сдавлению камер сердца и ограничению их диастолического наполнения.

Этиология. Может возникнуть после любого поражения перикарда. В большинстве случаев развивается после идиопатического или посттравматического перикардита. К более редким причинам возникновения относят опухоли, радиационное облучение, туберкулёз, операции на сердце.

Патогенез • После воспалительного или иного процесса в перикарде возникает облитерация полости перикарда. В результате этого сердце оказывается сжатым со всех сторон ригидным утолщённым перикардом, что нарушает диастолическое наполнение желудочков — повышаются конечное диастолическое давление в обоих желудочках и среднее давление в предсердиях, лёгочных венах и венах большого круга кровообращения, уменьшается ударный объём сердца. При этом функция миокарда желудочков может быть сохранена • Дальнейшее сдавление сердца перикардом постепенно приводит к повышению давления в венах большого круга кровообращения и развитию застоя с увеличением печени, появлением асцита и отёков на ногах. Асцит может появляться раньше отёков нижних конечностей или одновременно с ними. Это связывают с сужением устьев печёночных вен перикардиальными сращениями или значительным перикардиальным выпотом.

Клинические проявления

• Изредка могут предшествовать жалобы, характерные для сухого перикардита. Чаще всего больных начинают беспокоить одышка при физической нагрузке, повышенная утомляемость, похудание, снижение аппетита. В последующем возникают признаки правожелудочковой сердечной недостаточности: тяжесть и боли в правом подреберье, периферические отёки, асцит.

• При выраженной клинической картине заболевания отмечают своеобразный внешний вид пациента: больной худой, живот увеличен. Вынужденное положение (ортопноэ) наблюдают редко. Шейные вены расширены и не спадаются на вдохе. Характерен симптом Куссмауля — набухание шейных вен на вдохе из-за увеличения при этом венозного давления. Имеется асцит, появление которого нередко предшествует появлению отёков на ногах, расширение поверхностных вен живота. Отмечают артериальную гипотензию.

• У 1/3 больных определяют парадоксальный пульс, характеризующийся снижением наполнения на вдохе в результате снижения систолического АД более чем на 10 мм рт.ст. Область верхушки сердца втягивается во время систолы и выпячивается во время диастолы. Пальпируют увеличенные печень и селезёнку.

• Тоны сердца могут быть не изменены, при значительной облитерации полости перикарда приглушены. У одной трети больных в диастолу выслушивается перикардиальный щелчок в результате резкого прекращения наполнения желудочков в диастолу.

Лабораторные данные. При значительном нарушении функций печени возникает гипоальбуминемия, гипербилирубинемия и другие признаки печёночной недостаточности. Изменения в ОАК зависят от основного заболевания.

Инструментальные данные

• ЭКГ: при синусовом ритме отмечают двугорбые зубцы Р. Характерны низкоамплитудные комплексы QRS. В 30–50% случаев при констриктивном перикардите возникает фибрилляция предсердий. Характерно изменение зубцов Т в виде их уплощения или инверсии в нескольких отведениях. При прорастании соединительной ткани в миокард на ЭКГ могут фиксироваться нарушения внутрижелудочковой (в виде блокады правой ножки пучка Хиса) и предсердно-желудочковой (в виде АВ-блокады) проводимости.

• ЭхоКГ: обнаруживают утолщение перикарда (два самостоятельных сигнала, соответствующих висцеральному и париетальному листкам перикарда), их сращение, ограничение движения задней стенки левого желудочка, а также участки кальциноза. Функция миокарда левого и правого желудочков в пределах нормы.

• Рентгенологическое исследование: размеры сердца могут быть нормальными или даже уменьшенными. Увеличение сердца возникает в результате утолщения перикарда в сочетании с выпотом в его полость. Левое предсердие выглядит увеличенным у 1/3 больных, особенно при возникновении мерцательной аритмии. На рентгенограмме в боковой проекции можно обнаружить кальцификацию перикарда («панцирное сердце»), которая развивается у 50% больных при длительном течении заболевания.

• КТ/МРТ грудной полости. При констриктивном перикардите обнаруживают кальцинированный или утолщённый перикард.

Диагностика констриктивного перикардита основана на следующих признаках: гепатомегалия, асцит, повышение ЦВД (обычно более 250 мм вод.ст.) при отсутствии явных признаков заболевания сердца и лёгких; рассасывание перикардиального выпота при сохраняющемся повышении ЦВД; кальцификация перикарда; сочетание асцита и высокого ЦВД с нормальными размерами сердца.

Дифференциальная диагностика • Цирроз печени • Рестриктивная кардиомиопатия • Инфильтративные поражения миокарда • Стеноз трёхстворчатого клапана.

ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение. Обычно проводят перикардэктомию. Показание — увеличение давления в яремных венах более 70–80 мм вод.ст. При подозрении на активный туберкулёзный процесс предварительно проводят терапию противотуберкулёзными средствами. Операция заключается в полном удалении перикарда между диафрагмальными нервами с освобождением вен сердца от окружающей их фиброзной ткани. Большинство неблагоприятных последствий связано с низким сердечным выбросом в результате сопутствующего тяжёлого поражения миокарда. Отдалённые результаты такой операции хорошие: значительное улучшение наблюдается у 90% больных.

Консервативное лечение проводят при длительно существующем констриктивном перикардите с вовлечением в процесс миокарда, выраженной застойной сердечной недостаточностью, кахексией и нарушением функций печени • Назначают диуретики и сердечные гликозиды, при отсутствии артериальной гипотензии показан каптоприл • Следует помнить, что лечение сердечной недостаточности сердечными гликозидами у больных констриктивным перикардитом может привести к ухудшению состояния, т.к. урежение ритма сопровождается уменьшением сердечного выброса.

Прогноз зависит от этиологии заболевания. В большинстве случаев после перикардэктомии наступает выраженное улучшение.

МКБ-10 • I31.1 Хронический констриктивный перикардит

Код вставки на сайт

Перикардит констриктивный

Констриктивный перикардит (лат. contsrictio — сдавление) характеризуется утолщением и сращением листков перикарда (в 50% случаев их кальцификацией), приводящим к сдавлению камер сердца и ограничению их диастолического наполнения.

Этиология. Может возникнуть после любого поражения перикарда. В большинстве случаев развивается после идиопатического или посттравматического перикардита. К более редким причинам возникновения относят опухоли, радиационное облучение, туберкулёз, операции на сердце.

Патогенез • После воспалительного или иного процесса в перикарде возникает облитерация полости перикарда. В результате этого сердце оказывается сжатым со всех сторон ригидным утолщённым перикардом, что нарушает диастолическое наполнение желудочков — повышаются конечное диастолическое давление в обоих желудочках и среднее давление в предсердиях, лёгочных венах и венах большого круга кровообращения, уменьшается ударный объём сердца. При этом функция миокарда желудочков может быть сохранена • Дальнейшее сдавление сердца перикардом постепенно приводит к повышению давления в венах большого круга кровообращения и развитию застоя с увеличением печени, появлением асцита и отёков на ногах. Асцит может появляться раньше отёков нижних конечностей или одновременно с ними. Это связывают с сужением устьев печёночных вен перикардиальными сращениями или значительным перикардиальным выпотом.

Клинические проявления

• Изредка могут предшествовать жалобы, характерные для сухого перикардита. Чаще всего больных начинают беспокоить одышка при физической нагрузке, повышенная утомляемость, похудание, снижение аппетита. В последующем возникают признаки правожелудочковой сердечной недостаточности: тяжесть и боли в правом подреберье, периферические отёки, асцит.

• При выраженной клинической картине заболевания отмечают своеобразный внешний вид пациента: больной худой, живот увеличен. Вынужденное положение (ортопноэ) наблюдают редко. Шейные вены расширены и не спадаются на вдохе. Характерен симптом Куссмауля — набухание шейных вен на вдохе из-за увеличения при этом венозного давления. Имеется асцит, появление которого нередко предшествует появлению отёков на ногах, расширение поверхностных вен живота. Отмечают артериальную гипотензию.

• У 1/3 больных определяют парадоксальный пульс, характеризующийся снижением наполнения на вдохе в результате снижения систолического АД более чем на 10 мм рт.ст. Область верхушки сердца втягивается во время систолы и выпячивается во время диастолы. Пальпируют увеличенные печень и селезёнку.

• Тоны сердца могут быть не изменены, при значительной облитерации полости перикарда приглушены. У одной трети больных в диастолу выслушивается перикардиальный щелчок в результате резкого прекращения наполнения желудочков в диастолу.

Лабораторные данные. При значительном нарушении функций печени возникает гипоальбуминемия, гипербилирубинемия и другие признаки печёночной недостаточности. Изменения в ОАК зависят от основного заболевания.

Инструментальные данные

• ЭКГ: при синусовом ритме отмечают двугорбые зубцы Р. Характерны низкоамплитудные комплексы QRS. В 30–50% случаев при констриктивном перикардите возникает фибрилляция предсердий. Характерно изменение зубцов Т в виде их уплощения или инверсии в нескольких отведениях. При прорастании соединительной ткани в миокард на ЭКГ могут фиксироваться нарушения внутрижелудочковой (в виде блокады правой ножки пучка Хиса) и предсердно-желудочковой (в виде АВ-блокады) проводимости.

• ЭхоКГ: обнаруживают утолщение перикарда (два самостоятельных сигнала, соответствующих висцеральному и париетальному листкам перикарда), их сращение, ограничение движения задней стенки левого желудочка, а также участки кальциноза. Функция миокарда левого и правого желудочков в пределах нормы.

• Рентгенологическое исследование: размеры сердца могут быть нормальными или даже уменьшенными. Увеличение сердца возникает в результате утолщения перикарда в сочетании с выпотом в его полость. Левое предсердие выглядит увеличенным у 1/3 больных, особенно при возникновении мерцательной аритмии. На рентгенограмме в боковой проекции можно обнаружить кальцификацию перикарда («панцирное сердце»), которая развивается у 50% больных при длительном течении заболевания.

• КТ/МРТ грудной полости. При констриктивном перикардите обнаруживают кальцинированный или утолщённый перикард.

Диагностика констриктивного перикардита основана на следующих признаках: гепатомегалия, асцит, повышение ЦВД (обычно более 250 мм вод.ст.) при отсутствии явных признаков заболевания сердца и лёгких; рассасывание перикардиального выпота при сохраняющемся повышении ЦВД; кальцификация перикарда; сочетание асцита и высокого ЦВД с нормальными размерами сердца.

Дифференциальная диагностика • Цирроз печени • Рестриктивная кардиомиопатия • Инфильтративные поражения миокарда • Стеноз трёхстворчатого клапана.

ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение. Обычно проводят перикардэктомию. Показание — увеличение давления в яремных венах более 70–80 мм вод.ст. При подозрении на активный туберкулёзный процесс предварительно проводят терапию противотуберкулёзными средствами. Операция заключается в полном удалении перикарда между диафрагмальными нервами с освобождением вен сердца от окружающей их фиброзной ткани. Большинство неблагоприятных последствий связано с низким сердечным выбросом в результате сопутствующего тяжёлого поражения миокарда. Отдалённые результаты такой операции хорошие: значительное улучшение наблюдается у 90% больных.

Консервативное лечение проводят при длительно существующем констриктивном перикардите с вовлечением в процесс миокарда, выраженной застойной сердечной недостаточностью, кахексией и нарушением функций печени • Назначают диуретики и сердечные гликозиды, при отсутствии артериальной гипотензии показан каптоприл • Следует помнить, что лечение сердечной недостаточности сердечными гликозидами у больных констриктивным перикардитом может привести к ухудшению состояния, т.к. урежение ритма сопровождается уменьшением сердечного выброса.

Прогноз зависит от этиологии заболевания. В большинстве случаев после перикардэктомии наступает выраженное улучшение.

МКБ-10 • I31.1 Хронический констриктивный перикардит

Pulsus Paradoxus

Парадоксальный пульс – симптом, характеризующийся снижением САД более чем на 10 мм.рт.ст. во время вдоха каждого дыхательного цикла. Чаще всего регистрируется у пациентов с патологией сердечно-сосудистой (тампонада сердца, констриктивный перикардит), так и с патологией дыхательной (бронхиальная астма, обострение ХОБЛ) систем.

Данный «парадокс» впервые был описан в 1873 году немецким терапевтом Адольфом Куссмаулем, который дал данному симптому такую характеристику «пульс одновременно слабый и нерегулярный, пропадающий во время выдоха и снова появляющийся во время вдоха».

В основе появления парадоксального пульса лежит несколько механизмов, каждый из которых проявляется в разной степени в зависимости от основной патологии (подробнее будет рассмотрено ниже).

Для подробного рассмотрения патогенетических основ механизмов развития парадоксального пульса, предварительно необходимо обозначить основные принципы взаимодействия «лёгкие-сердце» во время непроизвольного дыхательного цикла. Все эти взаимодействия можно разделить на 4 группы:

После рассмотрения механизмов взаимодействия «лёгкие-сердце» во время непроизвольного дыхательного цикла можно перейти к непосредственному объяснению причины появления парадоксального пульса при различных патологиях.

При тампонаде сердца (патологическое состояние, связанное с накоплением крови в полости перикарда и вызывающее сдавление полостей сердца) наибольший вклад в формирование парадоксального пульса будет вносить вентрикулярное взаимодействие (как параллельное, так и последовательное). Это объясняется тем, что будет отсутствовать патологическое воздействие со стороны дыхательной системы (лёгких).

Особенностью возникновения парадоксального пульса при бронхиальной астме является то, что невозможно определить доминирующий механизм формирования. Многочисленные исследования указывают основные патогенетические механизмы формирования парадоксального пульса как патологические колебания внутригрудного и внутрибрюшного давлений, так и изменение вентрикулярного взаимодействия.

Как промежуточный вывод можно отметить тот факт, что однозначного ответа на вопрос механизма формирования парадоксального пульса нет. На сегодняшний день у исследователей есть все пазлы, однако единая картина до сих пор не собрана.

Парадоксальный пульс традиционно измеряется посредством сфигмоманометрии. Плечевая манжета наполняется выше предполагаемого значения САД, затем медленно спускается воздух из манжеты до тех пор, пока не будет услышан первый тон Короткова только во время фаз выдоха пациента. Далее из манжеты выпускается воздух до того значения САД, при котором первый тон Короткова будет слышен как во время вдоха, так и во время выдоха пациента. Как говорилось выше, парадоксальный пульс будет диагностирован в том случае, если различие между значениями САД более 10 мм.рт.ст. Данная процедура повторяется два или три раза для подтверждения симптома.

Однако этот метод имеет ряд недостатков. Во-первых, услышать различия большинство врачей может лишь в случаях, когда парадокс пульса будет составлять более 20-25 mmHg. Во-вторых, у некоторых пациентов слышимость звуков снижена из-за тахипноэ, а также из-за шумной клинической среды (например, отделение ОРИТ, в котором могут оказаться пациенты с тампонадой сердца). Поэтому в современных условиях на помощь врачу может прийти новое медицинское оборудование (например, беспроводной пульсоксиметр).

Важность данного симптома для врачей как терапевтического, так и хирургического профиля, объясняется следующими двумя фактами. Парадоксальный пульс регистрируется у 98% пациентов с тампонадой сердца, а у пациентов с бронхиальной астмой во многих европейских рекомендациях парадоксальный пульс является не только диагностическим критерием, но способом контроля динамики лечения.

Источники

Что такое перикардит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Вишнева Е. М., кардиолога со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

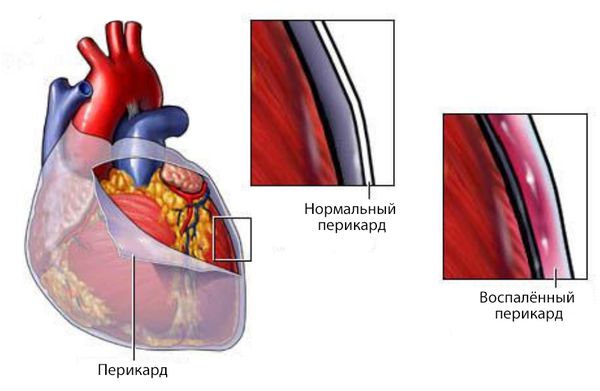

Перикардит (Pericarditis) — это воспаление околосердечной сумки (перикарда). Заболевание зачастую проявляется острой болью в груди, которая ослабевает в положении сидя с наклоном вперёд. Также перикардит может сопровождаться одышкой и болью в груди в положении лёжа.

При перикардите в полости околосердечной сумки часто накапливается жидкость — выпот. Такую форму болезни называют экссудативным перикардитом.

Распространённость перикардита

Причины перикардита

Все причины поражения перикарда можно разделить на инфекционные и неинфекционные.

Острым инфекционным перикардитом чаще болеют в холодное время года. Заболеванию обычно предшествуют желудочно-кишечные или гриппоподобные симптомы: тошнота, нарушение глотания, икота, лихорадка до 38,0 °C, мышечная слабость и ломота в теле.

К другим неинфекционным причинам перикардита относятся аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь Стилла, развившаяся у взрослых, системная склеродермия, синдром Шегрена, дерматомиозит, полимиозит, системные васкулиты. Также к перикардиту может привести первичный аутоиммунный и послеоперационный гипотиреоз, терминальная хроническая болезнь почек, лучевая терапия при раке органов грудной клетки, первичные и вторичные новообразования перикарда.

Лекарственные перикардиты встречаются редко. К ним может привести длительный приём больших доз Прокаинамида, Гидралазина, Метилдопы, Изониазида, Фенитоина, пенициллинов и антинеопластических средств.

Классические представления о триаде основных причин перикардита: туберкулёзе, ревматизме и уремии — утратили своё значение. Сейчас разработаны эффективные меры профилактики, диагностики и лечения этих болезней, поэтому к перикардиту они приводят редко.

Симптомы перикардита

Перикардит может протекать без симптомов. В таких случаях болезнь выявляют на рентгено- или эхокардиограмме, выполненных по другому поводу, например при диспансеризации, профосмотре или плановом обследовании при других заболеваниях.

Характерным признаком перикардита при умеренных выпотах является одышка при нагрузке вплоть до ортопноэ — затруднённого дыхания в положении лёжа. Для прекращения ортопноэ пациенту приходится сесть и наклониться вперёд.

Другой частый симптом — это боль за грудиной и/или в области передней стенки грудной клетки, которая ощущается как распирание или наполнение.

В некоторых случаях симптомы перикардита проявляются только на этапе осложнений, например при развитии тампонады сердца. У пациента нарастает одышка, учащается сердцебиение, снижается артериальное давление, замедляется пульс, бледнеет кожа, выступает холодный липкий пот, кружится голова и возникает предобморочное состояние.

Патогенез перикардита

Выделяют три основных пути повреждения перикарда:

В начале заболевания перикард чаще всего воспаляется вдоль задней стенки левого желудочка. Воспаление может завершиться выздоровлением либо прогрессировать и приобрести экссудативный (выпотной) характер, распространившись на все отделы перикарда.

Классификация и стадии развития перикардита

Перикардит бывает первичным и вторичным. Первичный, или изолированный, перикардит встречается редко и имеет вирусное происхождение.

Согласно распространённой отечественной классификации, в зависимости от течения болезни перикардит может быть трёх видов:

Острый перикардит может быть сухим (фибринозным) и выпотным. Хронический перикардит подразделяют на адгезивный (со спайками), констриктивный (с отложением солей кальция) и выпотный (со скоплением жидкости из-за воспаления или сердечной недостаточности).

Стадии перикардита

В первой фазе заболевания воспаление начинается с висцерального листка в области основания сердца. Небольшой выпот всасывается обратно в кровоток, на листках перикарда откладывается белок фибрин. При сухом перикардите блестящая и гладкая поверхность серозной оболочки перикарда становится мутной и шероховатой. Постепенно объём фибринозных масс увеличивается, они срастаются с подлежащей тканью или образуются тяжи фибрина между листками перикарда и наружным листком перикарда с плеврой, диафрагмой, грудиной, капсулой печени и другими прилежащими органами.

Во второй фазе в воспалительный процесс интенсивно вовлекаются листки перикарда, из-за чего жидкость плохо всасывается обратно. Основными жалобами на этой стадии становятся тяжесть и ноющие боли в грудной клетке. При инфекционном процессе возникает лихорадка, озноб и интоксикация.

Из-за того, что жидкость плохо всасывается, в полости перикарда образуется выпот. Он может быть нескольких видов:

Осложнения перикардита

Перикардит может привести к миоперикардиту — воспалению и дегенеративным изменениям в прилегающих к выпоту слоях миокарда. За счёт развития рубцовой ткани миокард сращивается с близлежащими органами, грудной клеткой и позвоночником (медиастиноперикардит).

Перечисленные осложнения проявляются следующими симптомами: набухают вены на шее, возникает стойкая тахикардия и парадоксальный пульс, развивается гидроторакс и асцит (выпот в полость плевры и брюшную полость), отекают руки и ноги.

Диагностика перикардита

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, для диагностики острого перикардита необходимо выявить как минимум два из четырёх критериев:

Лабораторная диагностика

Изменение основных биохимических показателей крови: креатинина, мочевины, АСТ, АЛТ, общего билирубина, белка и их фракций, электролитов — может указывать на вторичный перикардит и возникшие осложнения. Изменения в коагулограмме отражают осложнения со стороны свёртывающей системы крови.

К дополнительным лабораторным исследованиям, позволяющим установить причины перикардита, относятся:

Инструментальная диагностика

Электрокардиография (ЭКГ) — доступный метод, позволяющий оценить работу сердечно-сосудистой системы. Он заключается в регистрации биопотенциалов, возникающих в сердце. Изменения на ЭКГ зависят от того, насколько в воспалительный процесс вовлечён висцеральный листок перикарда и прилегающие к нему участки миокарда.

Изменения на ЭКГ могут быть диффузными или локализованными. Характерные признаки наблюдаются приблизительно в 60 % случаев всех перикардитов.

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) с допплерографией — обязательный и часто единственный метод визуализации заболеваний перикарда. Это неинвазивное и безопасное исследование, которое не требует специальной подготовки. При ЭхоКГ пациент ложится на спину или левый бок, и врач с помощью ультразвукового датчика осматривает сердце.

Перикардит следует дифференцировать с первичными опухолями перикарда, синдромом сдавления органов средостения, ожирением перикарда и водянкой сердца.

Лечение перикардита

Медикаментозная терапия

Противовоспалительная терапия — ведущий метод лечения острого перикардита. Применяется ацетилсалициловая кислота (АСК), Ибупрофен и Колхицин. Они признаны основными препаратами для лечения острого перикардита, не связанного со специфическими инфекциями, например туберкулёзом. Предпочтительным препаратом считается АСК. При её непереносимости принимают Ибупрофен.

Для лечения рецидивирующего перикардита также используются НПВП. Кроме Ибупрофена, применяют противовоспалительный препарат Индометацин. Дозировку лекарств и продолжительность приёма определяет лечащий врач.

НПВП увеличивают риск развития желудочно-кишечных кровотечений, поэтому, начиная с первых часов лечения острого перикардита, обязательно принимают лекарства, защищающие желудок от эрозий и язв.

Глюкокортикостероиды (ГКС) применяют для лечения острого перикардита, если АСК и НПВП противопоказаны, недостаточно эффективны или по специфическим показаниям (например, при перикардите, вызванном аутоиммунными заболеваниями). ГКС, в частности Преднизолон в низких дозах, уменьшают риск развития рецидива, осложнений после лечения и других побочных эффектов.

Терапия ГКС быстро устраняет симптомы перикардита. Чтобы уменьшить риск рецидивов и тем более при рецидивирующем перикардите дозу ГКС снижают медленно. При рецидиве нужно приложить все усилия, чтобы не увеличивать дозу препарата или не возобновлять кортикостероидную терапию.

Приём ГКС часто вызывает стероидную зависимость, которая проявляется воспалением даже при небольшом снижении доз. К побочным эффектам ГКС относятся задержка жидкости, отёки и нарушение баланса электролитов.

Внутривенное введение иммуноглобулина широко применяется при лечении аутоиммунных заболеваний. Препарат достаточно безопасен, но эффект от терапии непродолжителен, при перикардите он применяется редко.

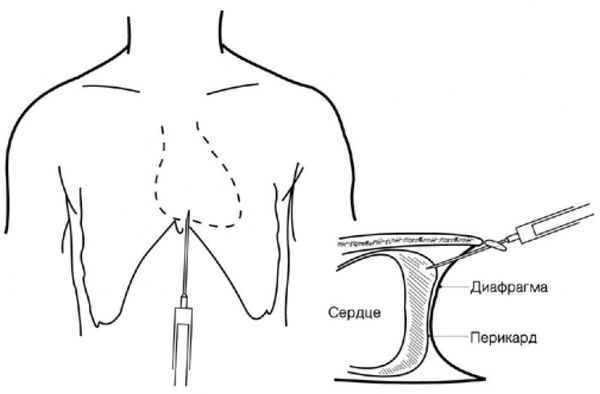

Специфическое антимикробное лечение показано при гнойном перикардите. Это редкое заболевание опасно для жизни, но при адекватной терапии большинство пациентов выздоравливает. Внутривенная антимикробная терапия до получения результатов посевов назначается эмпирически, т. е. в зависимости от реакции организма на терапию. Чтобы предотвратить появление замкнутых «карманов» в полости перикарда (часто встречается при гнойном перикардите), необходимо своевременно дренировать полость перикарда.

На ранних стадиях перикардита проводится внутриперикардиальный тромболизис — это медикаментозная терапия, которая позволяет предотвратить развитие констриктивного перикардита.

Хирургическое лечение

Во многих случаях операция становится единственным подходящим методом лечения, но её проводят по строгим показаниям: если перикардит влияет на внутрисердечное кровообращение, при констриктивном перикардите и обызвествлении перикарда («панцирном» сердце).

Перикардэктомия (удаление перикарда) может быть рекомендована пациентам с хроническим рецидивирующим экссудативным перикардитом при одышке, боли в груди и невозможности бытовых нагрузок. Также её проводят при выраженной боли в груди, которая не ослабляется медикаментозной терапией.

Прогноз. Профилактика

Долгосрочный прогноз при остром перикардите в большинстве случаев благоприятный. Идиопатический и вирусный перикардит редко приводят к осложнениям, хуже поддаются лечению бактериальный и неопластический перикардиты.

Риск развития констриктивного перикардита (т. е. утолщения перикарда и сдавления сердца):

Профилактика перикардита

Чтобы уменьшить риск развития перикардита, нужно своевременно лечить инфекционные заболевания.

После перенесённого перикардита следует ежегодно посещать кардиолога, при ухудшении состояния к доктору необходимо обратиться немедленно. Также нужно избегать переохлаждения, заражения вирусными инфекциями и своевременно устранять очаги инфекции.