Что такое пдр с сохранением привратника

Что такое пдр с сохранением привратника

Панкреатодуоденальная резекция (операция Whipple) показана при раке поджелудочной железы, при периампулярном раке и в некоторых случаях хронического панкреатита (алкогольного), с преобладающей локализацией процесса в головке. Реже она показана при поражениях головки поджелудочной железы, таких как цистаденокарцинома, эндокринный рак, слизистая цистаденома. серозная цистаденома и т. д.

Техника операции в этих случаях одна и та же. Мы опишем панкреатодуоденальную резекцию при раке головки поджелудочной железы как образец операций такого вида. Рассмотрим технику операции, хирургическую ревизию до резекции, технику интраоперационной холангиографии, ее вклад в дифференциальную диагностику хронических панкреатитов (особенно головки) и помощь в диагностике в случаях карциномы ампулы и вколоченных конкрементов дистального отдела общего желчного протока.

Будет представлена интраоперационная биопсия головки поджелудочной железы и рассмотрен ее вклад в диагностику. Мы приведем несколько примеров интраоперационной холангиографии при хроническом панкреатите головки поджелудочной железы, чтобы продемонстрировать специфические отличия панкреатита от рака головки поджелудочной железы. Будет продемонстрирована также особая ценность интраоперационной холангиографии для диагностики раковых опухолей фатерова сосочка, имеющих небольшие размеры и мягкую консистенцию.

После описания классической панкреатодуоденальной резекции по Whipple будет изложена техника операции с сохранением сфинктера привратника (Traverso и Longmire). Описание тотальной панкреатэктомии будет дано позже.

Разрез при панкреатодуоденальной резекции.

Разрез должен соответствовать общему состоянию пациента. Мы обычно используем супраумбиликальный срединный разрез, продленный на 8 см ниже пупка. Разрез можно расширить путем удаления мечевидного отростка. После вскрытия брюшной полости производят ее полную и тщательную ревизию с целью поиска метастазов в печени, большом сальнике, корне брыжейки и т. д. Оценивают состояние лимфатических узлов по ходу печеночной артерии и чревного ствола, а также субпилорических и панкреатодуоденальных узлов.

Подозрительные ткани и узлы нужно биопсировать и исследовать методом замороженных срезов. Если метастазы не выявлены, следует подтвердить диагноз рака головки поджелудочной железы. Для этого выполняют биопсию и интраоперационную холангиографию. Методы определения резектабельности опухоли будут описаны ниже.

Интраоперационная холангиография при панкреатодуоденальной резекции.

Интраоперационная холангиография вносит большой вклад в диагностику не только желчнокаменной болезни, но также рака головки поджелудочной железы и хронического панкреатита головки поджелудочной железы, приводящего к обструкции ретропанкреатической части общего желчного протока. Кроме того, она может иметь значение для диагностики рака фатерова сосочка.

С помощью холангиографии определяют калибр желчных протоков, уровень и степень обструкции, рентгенологическую морфологию повреждения. С ее помощью также устанавливают наличие и ход пузырного протока, его взаиморасположение с опухолью, выявляют или исключают наличие камня в дистальном отделе общего желчного протока. Выраженная дилатация желчного дерева с полной и грубой обсгрукцией общего желчного протока очень подозрительна в плане малигнизации. Выполнение предоперационной холангиографии, чреспеченочной или эндоскопической, может избавить от необходимости выполнения интраоперационной холангиографии, хотя и не всегда.

Что такое пдр с сохранением привратника

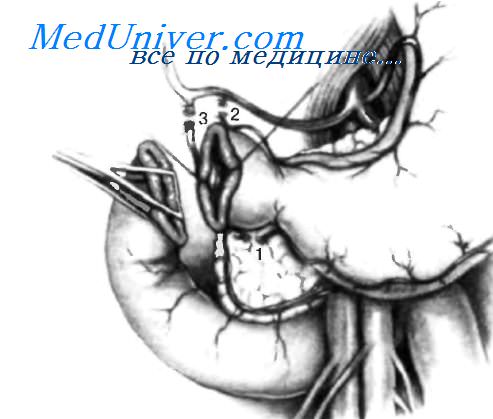

Большой сальник отделен от ободочной кишки и вместе с желудком поднят вверх. Заштрихованная область должна быть резецирована. Правую желудочно-сальниковую артерию необходимо перевязывать как можно ближе к привратнику — 1. Место перевязки пилорической артерии должно находиться как можно ближе к малой кривизне желудка — 2. Желудочно-двенадцатиперстную артерию перевязывают в месте ее возникновения из печеночной артерии — 3. Эту последнюю лигатуру нужно накладывать очень осторожно, чтобы не допустить ее соскальзывания.

На рисунке изображены перевязанные правые желудочно-сальниковые, правые желудочные и желудочно-двенадцатиперстные сосуды, двенадцатиперстная кишка пересечена на расстоянии 2 см от привратника. Дистальныи сегмент двенадцатиперстной кишки захвачен зажимом Duval. На конец проксимального сегмента двенадцатиперстной кишки осторожно накладывают два наводящих шва, так чтобы не нарушить его кровоснабжения, которое необходимо сохранить для дальнейшего успешного завершения анастомоза. Кровоснабжение этого маленького сегмента двенадцатиперстной кишки зависит почти исключительно от интрамуральной циркуляции через венечную или левую желудочную и левую желудочно-сальниковую артерии. Необходимо помнить, что первые 3 см двенадцатиперстной кишки относятся к ее луковице, которая окружена брюшиной, свободна и подвижна, в то время как дистальныи, или «постбульбарныи», сегмент прикреплен париетальной брюшиной к задней стенке желудка.

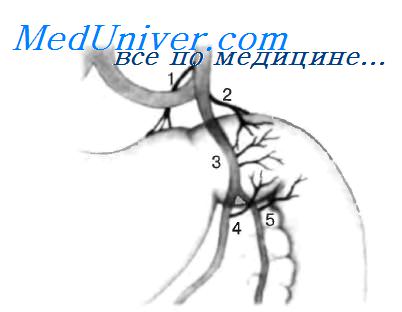

Перевязывая кровеносные сосуды при панкреатодуоденальной резекции с сохранением привратника, хирург должен всегда помнить о многочисленных вариантах кровоснабжения двенадцатиперстной кишки, для того чтобы сохранить адекватное кровоснабжение ее культи и, таким образом, успешно сформировать анастомоз. На этом и четырех следующих рисунках отражены различные варианты артериального кровоснабжения верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. На данном рисунке показано кровоснабжение верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки из пилорической, или правой желудочной, артерии, возникающей из общей печеночной артерии — 1, из супрадуоденальной артерии, отходящей от общей печеночной артерии — 2, и из ретродуоденальной артерии, возникающей из правой желудочно-сальниковой артерии — 3.

В данном случае кровоснабжение верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки осуществляется из пилорическои, или правой желудочной, артерии, возникающей из печеночной артерии — 1, из супрадуоденальной артерии, происходящей из желудочно-двенадцатиперстной артерии — 2, и из нескольких мелких ветвей правой желудочно-сальниковой артерии — 3.

Кровоснабжение верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. Пилорическая артерия, как можно видеть на рисунке, возникает из печеночной артерии — 1, супрадуоденальная артерия происходит из желудочно-двенадцатиперстной артерии — 2, мелкие ретродуоденальные артерии из желудочно-двенадцатиперстной артерии — 3; желудочно-сальниковая — 4 и верхнезадняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерии — 5.

В этом случае пилорическая (правая желудочная) артерия происходит из общей печеночной артерии — 1, супрадуоденальная артерия отсутствует, ее заменяют мелкие артерии, возникающие из пилорическои артерии —2; желудочно-двенадцатиперстная — 3 и правая желудочно-сальниковая —4 артерии.

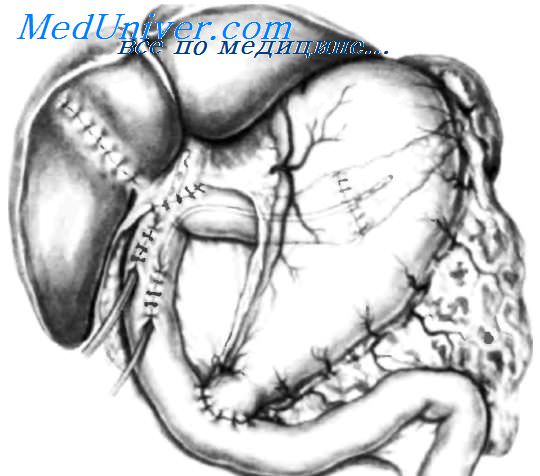

Панкреатодуоденальная резекция завершена. В данном случае отток секрета поджелудочной железы восстановлен формированием поджелудочно-тощекишечного анастомоза методом инвагинации по методике, описанной для классической панкреатодуоденальной резекции. Панкреатический секрет отводится наружу с помощью силастиковой трубки. На 15-20 см дистальнее печеночно-тощекишечного анастомоза маленькая культя двенадцатиперстной кишки анастомозирована с тощей кишкой двухрядным швом. Для создания безопасного анастомоза необходимо убедиться в достаточном кровоснабжении стенки культи двенадцатиперстной кишки. Важно также избегать попадания в шов привратника, что может вызвать проблемы с опорожнением желудка в послеоперационном периоде. Игла и шовный материал должны быть тонкими, чтобы свести к минимуму послеоперационный отек. Для декомпрессии желудка удобно выполнить гастростомию, используя катетер Foley вместо зонда Levine, поскольку декомпрессия желудка может потребоваться на срок до 2 или более недель.

В данном случае проток поджелудочной железы был анастомозирован со слизистой оболочкой тощей кишки («слизистая к слизистой»), использовалась та же методика, что и при классической операции. Этот анастомоз можно выполнить только при значительно расширенном панкреатическом протоке с утолщенными стенками. Другие анастомозы похожи на анастомоз, изображенный на предыдущем рисунке.

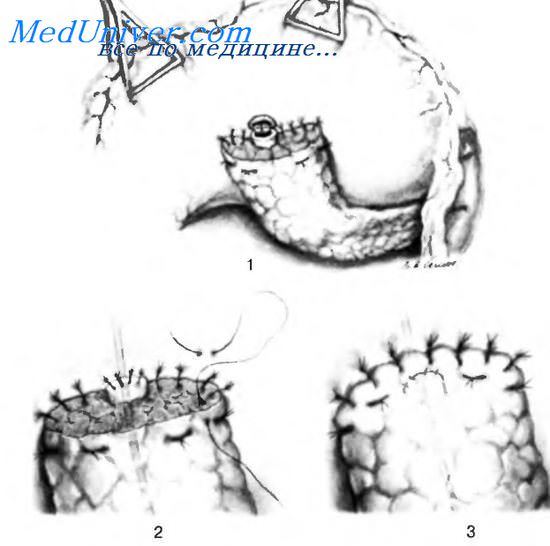

В данном случае анастомозирование культи поджелудочнной железы выполнено путем ее имплантации в заднюю стенку желудка. Как и при классической операции, поджелудочную железу можно анастомозировать с тощей кишкой или желудком методом имплантации или наложением анастомоза между слизистой оболочкой панкреатического протока и слизистой оболочкой задней стенки желудка. Анастомозирование культи протока поджелудочной железы и стенки желудка можно выполнить однорядным швом вне желудка или двухрядным швом, накладывая один ряд швов снаружи желудка, а другой— изнутри. Выбор оптимальной техники операции зависит от обстоятельств. Если второй ряд швов накладывают внутри желудка, то его можно наложить только через разрез передней стенки желудка, поскольку при операции по Traverso-Longmire резекция желудка не выполняется.

Пересеченную поверхность поджелудочной железы подшивают к серозно-мышечному слою желудка нерассасывающимися швами. Затем в стенке желудка выполняют небольшой разрез, соответствующий диаметру панкреатического протока, который должен быть значительно расширенным, для того чтобы можно было сформировать анастомоз. Когда поджелудочная железа подшита к желудку, панкреатический проток анастомозируют со стенкой желудка узловыми нерассасывающимися швами — 1, после чего в проток железы вводят силастиковыи катетер, который фиксируют двумя нерассасывающимися швами. Затем анастомозирование протока завершают — 2. При формировании этого анастомоза необходимо пользоваться увеличительной лупой. Анастомоз завершают подшиванием поверхности культи поджелудочной железы к серозно-мышечному слою желудка с противоположной стороны — 3.

Эта методика очень похожа на описанную при классической операции. Поскольку операция по Traverso-Longmire не включает в себя резекцию желудка, для выполнения внутренней части анастомоза выполнен разрез передней стенки желудка длиной 8-10 см. 1 —Анастомоз культи поджелудочной железы с задней стенкой желудка, сформированный методом имплантации. 2 —Анастомоз панкреатического протока со стенкой желудка («слизистая к слизистой»), 3 — Завершенный анастомоз с силастиковои трубкой, выведенной наружу через переднюю стенку желудка.

Что такое пдр с сохранением привратника

Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника была описана Traverso—Longmire в 1978 г. Эта операция отличается от классической панкреатодуоденальной резекции, или операции Whipple, тем, что не выполняется резекция желудка и сохраняются привратник и 2—3 см двенадцатиперстной кишки. При этом нет необходимости производить ваготомию.

Автор предлагает эту методику при доброкачественных заболеваниях поджелудочной железы (хронический панкреатит головки железы) и при злокачественных поражениях двенадцатиперстной кишки, ограниченных и расположеных далеко от нисходящей части двенадцатиперстной кишки. Однако показания к этой операции в последнее время расширены, и ее выполняют также в случаях карциномы головки поджелудочной железы и фатерова сосочка. Операцию считают противопоказанной при карциноме проксимального сегмента нисходящей части двенадцатиперстной кишки и карциномах дистальной трети общего желчного протока.

Несмотря на энтузиазм, с которым некоторые хирурги выполняют эту операцию, другие хирурги, имеющие большой опыт в хирургии поджелудочной железы, полагают, что оперировать с сохранением привратника можно только при доброкачественных заболеваниях панкреатодуоденальной зоны.

Интересно отметить, что такие пионеры в хирургии двенадцатиперстной кишки, как Code villa, Krausch, Herschel, Tenani, Denck и Whipple, оперировали с сохранением привратника и части двенадцатиперстной кишки, но восстанавливали пассаж пищи путем гастроеюностомии. По Traverso и Longmire пассаж восстанавливают анастомозированием короткой культи двенадцатиперстной кишки и тощей кишки «конец в бок». По данным медицинской литературы, прецедент создал английский хирург Watson, который в 1943 г. выполнил панкреатодуоденальную резекцию с сохранением привратника и 2.5 см проксимальной двенадцатиперстной кишки у пациента с карциномой фатерова сосочка с хорошими отдаленными результатами.

Техника Watson от личалась от техники Traverso и Longmire, однако операция выполнялась в два этапа: анастомозирование желчного пузыря с тошей кишкой и культи двенадцатиперстной кишки с тощей кишкой «конец в бок». Дополнительно Watson перевязывал проток поджелудочной железы, выключая панкреатическую секрецию. В 1975 г. Adson из клиники Мауо выполнил две панкреатодуоденальные резекции с сохранением привратника.

Преимущества этой методики перед классической следую шие:

1. Так как резекция желудка не производилась, он продолжает участвовать в накоплении пищи, ее смешивании и растирании, способствуя пищеварению.

2. После такой операции не развиваются постгаст-рорезекционные и постваготомические синдромы.

3. Сохранения по крайней мере 2 см проксимального отдела двенадцатиперстной кишки достаточно, чтобы у пациента продолжилось образование секретина, который подавляет секрецию соляной кислоты и пепсина, уменьшая частоту образования язв и кровотечений.

4. Дополнительно оставленный небольшой сегмент двенадцатиперстной кишки продолжает выполнять роль пейсмекера моторики пилороантрального отдела желудка.

В послеоперационном периоде операция Traverso— Longmire может быть причиной задержки опорожнения желудка в течение 2, 3 и более недель до восстановления нормальной функции. Поэтому удобно вместо назогастральной интубации производить декомпрессию желудка путем гастростомин. Гастросто-мическую трубку необходимо оставить до нормализации функции желудка. Задержка опорожнения желудка может быть вызвана следующими причинами:

1. Отеком дуоденоеюностомы.

2. Повреждением препилорических ветвей блуждающего нерва.

3. Включением привратника в шов дуоденоеюностомы, что мешает работе сфинктера.

4. Следствием ишемии двенадцатиперстной кишки без развития некроза.

Этапы панкреатодуоденальной резекции с сохранением привратника такие же, как и при классической операции, за исключением сохранения желудка, привратника и 2 см проксимальной части двенадцатиперстной кишки. Далее мы опишем этапы, отличные от таковых при классической операции.

Что такое пдр с сохранением привратника

Рак поджелудочной железы составляет 60–70 % от числа всех злокачественных новообразований билиопанкреатодуоденальной зоны, являясь одним из самых прогностически неблагоприятных онкологических заболеваний [5, 11]. Хирургическое вмешательство при этой локализации опухоли остается единственным потенциально радикальным методом лечения [1, 6, 7, 12]. К сожалению, оно может быть выполнено не более чем в 20 % случаев из-за поздней диагностики заболевания [7, 8]. Стандартной операцией при раке органов панкреатодуоденальной зоны является операция Whipple, или гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР), которая в настоящее время выполняется во многих крупных стационарах.

Значительное число осложнений, связанных с резекцией желудка при ГПДР, таких как демпинг-синдром и медленное восстановление дооперационной массы тела больных, объясняет высокую частоту неблагоприятных функциональных результатов вмешательства [2, 11]. Это послужило основанием для внедрения в широкую практику хирургами из Лос-Анджелеса W. Traverso и W. Longmire варианта панкреатодуоденальной резекции (ПДР) с сохранением привратника и начальной части двенадцатиперстной кишки (ППДР). Авторы отмечают лучшие функциональные результаты ППДР по сравнению с ГПДР: более быстрое увеличение массы тела, меньшие проявления экзокринной панкреатической недостаточности, более высокое качество жизни [12, 15]. В отдалённые сроки наблюдения достоинствами ППДР явились полное отсутствие или незначительная выраженность еюнодуоденогастрального рефлюкса [14].

Окончательного заключения в вопросе преимуществ и недостатков ГПДР и ППДР в современной литературе нет, что говорит об актуальности дальнейших исследований.

Цель исследования – сравнить функциональные результаты операций в различные сроки после ГПДР и ППДР.

Материалы и методы исследования

За период 2008–2013 гг. на клинических базах кафедры факультетской хирургии им. проф. А.А. Русанова СПбГПМУ исследовано 106 больных, которым была выполнена ПДР по поводу опухолей периампулярной области (ППДР – 61 (57,5 %), ГПДР – 45 (42,5 %)). Возраст больных варьировал от 42 лет до 81 года (в среднем – 62,1 ± 9,6 лет). Мужчин было 49 (46,2 %), женщин – 57 (53,8 %).

Показаниями к ПДР явились следующие заболевания: рак головки поджелудочной железы (ПЖ) – 62 больных (58,5 %), рак крючковидного отростка ПЖ – 5 (4,7 %), рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки – 27 (25,5 %), рак терминального отдела холедоха – 9 (8,5 %), рак двенадцатиперстной кишки – 3 (2,8 %).

Отдалённые результаты в различные сроки после операции были оценены у 81 (76,4 %) пациента: 42 (39,6 %) – из группы ГПДР и 39 (36,8 %) – из группы ППДР. Для этого были выделены 3 группы пациентов: группа 1 – исследованы в период до 6 месяцев (14 (35,9 %) после ППДР и 10 (23,8 %) – ГПДР); группа 2 – исследованы в период от 6 до 12 месяцев (6 (15,4 %) после ППДР и 15 (35,7 %) – после ГПДР); группа 3 – исследованы в сроки свыше 12 месяцев (19 (48,7 %) после ППДР и 17 (40,5 %) – ГПДР).

С целью оценки соматического статуса больных, функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта после перенесенного оперативного вмешательства всем пациентам было проведено обследование, которое включало сбор анамнеза, определение индекса массы тела (ИМТ), наличия признаков эндокринной и экзокринной недостаточности ПЖ.

Результаты исследования и их обсуждение

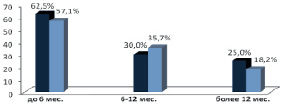

Всем пациентам исследуемых групп проведено исследование индекса массы тела (ИМТ). Он является наиболее информативным и доступным показателем, используемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки трофологического статуса. Необходимо заметить, что расчет ИМТ недостоверен для лиц старше 65 лет, поэтому нами он определялся у 30 (62,5 %) больных в группе ППДР и у 32 (60,4 %) – ГПДР. Динамика изменения дефицита массы тела в зависимости от сроков обследования представлена на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что происходит постепенное улучшение нутритивного статуса пациентов. В группе обследованных в сроки более 12 месяцев дефицит массы тела был выявлен у 25,0 % после ППДР и 18,2 % после ГПДР по сравнению с группами больных, обследованных в сроки 6–12 месяцев (ППДР – 30,0 %; ГПДР – 35,7 %) и обследованных до 6 месяцев (ППДР – 62,5 %; ГПДР – 57,1 %)

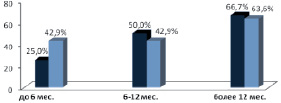

Динамика изменения нормальной массы тела в сравниваемых группах в зависимости от сроков обследования представлена на рис. 2.

Рис. 1. Динамика изменения дефицита массы тела в зависимости от сроков обследования:

Рис. 2. Динамика изменения нормальной массы тела в зависимости от сроков обследования:

Как следует из рис. 2, в группе пациентов, обследованных в сроки более 12 месяцев, отмечалось увеличение числа пациентов с нормальной массой тела (ППДР – 8; ГПДР – 7), по сравнению с группами больных, обследованных в сроки до 6 месяцев (ППДР – 2; ГПДР – 3) и от 6 до 12 месяцев (ППДР – 5; ГПДР – 6), при исключении прогрессирования заболевания.

Эндокринную недостаточность в отдаленном периоде после ПДР выявляли с помощью исследования уровня глюкозы. Изучение углеводного обмена показало, что впервые возникший сахарный диабет после ППДР выявлен у 3 (7,7 %) пациентов, после ГПДР – в 4 (9,5 %) случаях.

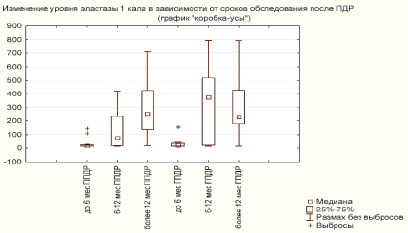

С целью оценки экзокринной недостаточности ПЖ у пациентов в различные сроки послеоперационного периода проводили копрологическое исследование и определение уровня панкреатической эластазы 1 в кале. При копрологическом исследовании у обследованных до 6 мес. после операции выраженная экзокринная недостаточность ПЖ выявлена у 50,0 % (n = 7) больных в группе ППДР и у 50 % (n = 5) в группе ГПДР. Умеренная экзокринная недостаточность ПЖ констатирована у 42,9 % (n = 6) в группе ППДР и 40,0 % (n = 4) в группе ГПДР. Нормальная функция ПЖ у 7,1 % (n = 1) в группе ППДР и у 10,0 % (n = 1) в группе ГПДР. У пациентов, обследованных в период от 6 до 12 мес., выраженная экзокринная недостаточность ПЖ выявлена у 18,2 % (n = 2) в группе ППДР и 14,3 % (n = 3) – в группе ГПДР. Умеренная экзокринная недостаточность ПЖ у 45,4 % (n = 5) в группе ППДР и 52,4 % (n = 11) в группе ГПДР. Нормальная функция ПЖ у 36,4 % (n = 4) и 33,3 % (n = 7) соответственно. При обследовании больных в сроки более 12 мес. выраженная экзокринная недостаточность ПЖ выявлена у 4,6 % (n = 1) только в группе ГПДР. Умеренная экзокринная недостаточность ПЖ у 26,1 % (n = 6) в группе ППДР и 22,7 % (n = 5) в группе ГПДР. Нормальная функция ПЖ у 73,9 % (n = 17) и 72,7 % (n = 16) соответственно.

Эластаза 1, в отличие от остальных панкреатических ферментов, является наиболее достоверным показателем экзокринной недостаточности ПЖ, т.к. не инактивируется при транзите по кишечнику, обладает органоспецифичностью и не требует отмены ферментных препаратов, применяемых для заместительной терапии.

Исследование выполнялось в сроки до 6 мес. после операции в группе ППДР 10 (71,4 %) больным и 8 (80,0 %) в группе ГПДР. От 6 до 12 мес. исследовали у 6 (54,5 %) после ППДР и у 14 (66,7 %) после ГПДР. Спустя 12 мес. и более после операции у 14 (60,9 %) ППДР и 11 (50,0 %) ГПДР. Изменение уровня эластазы 1 кала в зависимости от сроков обследования после ПДР представлено на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения нормальной массы тела в зависимости от сроков обследования

Из рис. 3 следует, что с течением времени, прошедшего после ПДР, происходит восстановление экзокринной функции ПЖ, уменьшается количество пациентов с выраженной панкреатической недостаточностью. Причем панкреатическая недостаточность более выражена у пациентов, перенесших ГПДР, однако эти данные статистически не достоверны. Умеренная панкреатическая недостаточность (уровень эластазы 1 в кале 100–200 мкг/г) выявлялась чаще при обследовании в сроки более 12 месяцев (ППДР – 28,6 %; ГПДР – 36,4 %), чем при обследовании в более ранние сроки: до 6 месяцев (ППДР – 20,0 %; ГПДР – 12,5 %); от 6 до 12 месяцев (ППДР – 16,7 %; ГПДР – 28,6 %). Причем в группах больных, обследованных в сроки от 6 до 12 месяцев и более 12 месяцев, после ГПДР умеренная панкреатическая недостаточность отмечалась чаще, чем после ППДР. Выраженная панкреатическая недостаточность (уровень эластазы 1 в кале менее 100 мкг/г). Нормальная функция поджелудочной железы (уровень эластазы 1 в кале более 200 мкг/г у пациентов, обследованных до 6 месяцев, после операции, не выявлена ни в группе ППДР, ни в группе ГПДР. У пациентов, обследованных в период от 6 до 12 месяцев, уровень эластазы 1 в кале более 200 мкг/г выявлен в группе ППДР у 33,3 % (n = 2), в группе ГПДР у 50,0 % (n = 7). При обследовании больных в сроки более 12 месяцев – у 57,1 % (n = 8) в группе ППДР и 54,5 % (n = 6) в группе ГПДР.

По данным T. Ohtsuka (2006), у пациентов, обследованных в течение года после ППДР, было отмечено восстановление экзокринной функции ПЖ. Однако, в некоторых случаях (14 % больных) имеется тенденция к её постепенному ухудшению [13].

Некоторые авторы отмечают, что сохранение пилородуоденального сегмента при ПДР улучшает пищеварительные функции, уменьшаются проявления диареи (стеатореи), нормализуется метаболизм глюкозы и стабилизируется вес больных [8, 15].

Состояние культи ПЖ, желудка (или его культи) и анастомозов оценивали в разные сроки после операции с помощью ультразвукового исследования, компьютерной томографии брюшной полости, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии, фиброгастроскопии. Признаки хронического панкреатита у пациентов, обследованных в период до 6 мес. после операции, выявлены у 14,3 % (n = 2) в группе ППДР и у 10,0 % (n = 1) в группе ГПДР. В период от 6 до 12 мес. в группе ППДР – у 18,2 % (n = 2) и 14,3 % – в группе ГПДР (n = 3) при обследовании спустя 12 мес. признаки хронического панкреатита отмечаются у 17,4 % в группе ППДР и у 18,2 % в группе ГПДР (по 4 пациента). При ФГДС выявлены пептические язвы гастроэнтероанастомоза только в группе ГПДР у 9,5 % (n = 2) в процессе обследовании больных в период от 6 до 12 мес. и у 9,1 % (n = 2) спустя 12 мес.

Признаки хронического гастрита были выявлены практически у всех пациентов: 93,8 % (n = 45) в группе ППДР и у 92,5 % (n = 49) в группе ГПДР. Признаки анастомозита (воспаления дуоденоеюно- или гастроеюноанастомоза) встречались примерно в два раза реже: 39,6 % (n = 19) и 43,4 % (n = 23) соответственно.

Наши данные также подтверждает исследование M. Post et al., (2011). Авторами было выявлено, что в отдалённые сроки наблюдения у пациентов, перенесших ППДР, отмечалась незначительная выраженность рефлюкса желчи в желудок или полное его отсутствие, в связи с чем частота возникновения анастомозита и пептических язв была ниже, чем после ГПДР. Кроме того, после ППДР не наблюдалось развития демпинг-синдрома [14].

С целью оценки моторно-эвакуаторной функции желудка (культи желудка) выполняли рентгеноскопию желудка с взвесью сульфата бария. При обследовании пациентов до 6 мес. после операции замедленная эвакуация была выявлена у 35,7 % (n = 5) только в группе ППДР. Нормальная эвакуация у 64,3 % (n = 9) в группе ППДР и 70,0 % (n = 7) в группе ГПДР. Ускоренная эвакуация отмечалась у 30,0 % (n = 3) только в группе ГПДР. У пациентов, обследованных в период от 6 до 12 мес., замедленная эвакуация выявлена у 36,4 % (n = 4) только в группе ППДР. Нормальная эвакуация у 63,6 % (n = 7) в группе ППДР и 76,2 % (n = 16) в группе ГПДР. Ускоренная эвакуация у 23,8 % (n = 5) только в группе ГПДР. При обследовании больных в сроки более 12 мес. замедленная эвакуация выявлена у 13,0 % (n = 3) только в группе ППДР. Нормальная эвакуация у 87,0 % (n = 20) в группе ППДР и 81,8 % (n = 18) в группе ГПДР. Ускоренная эвакуация у 18,2 % (n = 4) только в группе ГПДР.

Наше исследование показало, что значимых различий при сравнении функциональных результатов ПДР с сохранением привратника и ГПДР не получено. Такие показатели, как ИМТ, эндокринная и экзокринная недостаточность ПЖ, выражены практически в равной степени после обеих модификаций ПДР. Однако в группе ГПДР были выявлены пептические язвы гастроэнтероанастомоза, чего не было отмечено в группе ППДР, хотя эти различия статистически недостоверны (p > 0,05).

Рецензенты:

Варзин С.А., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;

Шугаев А.И., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии им. И.И. Грекова, ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.