Что такое перелом шиловидного отростка

Что такое перелом шиловидного отростка

а) Визуализация:

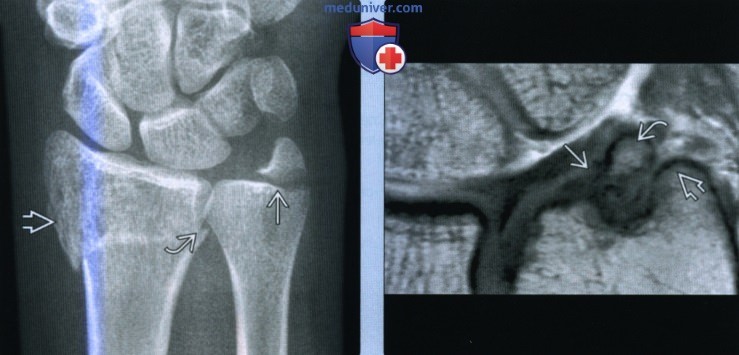

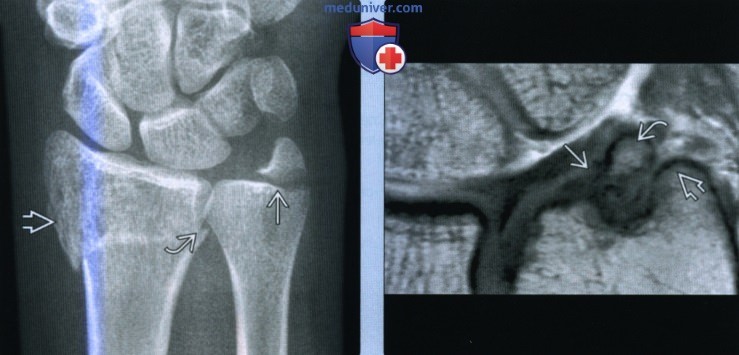

• Рентгенография:

о Криволинейный кортикальный перелом кончика

о Косой перелом основания шиловидного отростка локтевой кости

• МРТ Т2ВИ:

о ↓ интенсивности сигнала линии перелома; может быть скрыта окружающим отеком (↑ интенсивности сигнала)

• Лучший метод визуализации:

о Рентгенография: заднепередняя, косая, боковая

о МРТ: переломы без смещения; ассоциированные разрывы треугольного фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК)

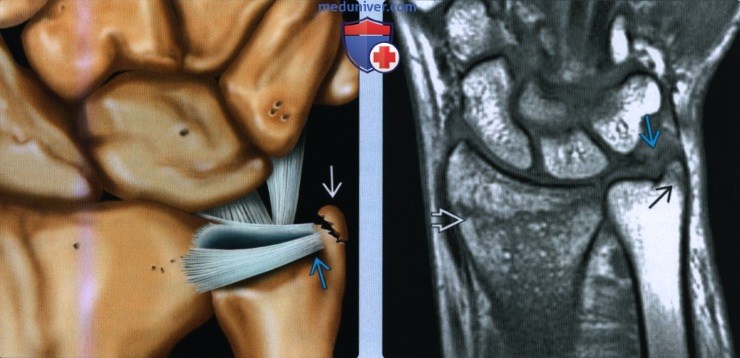

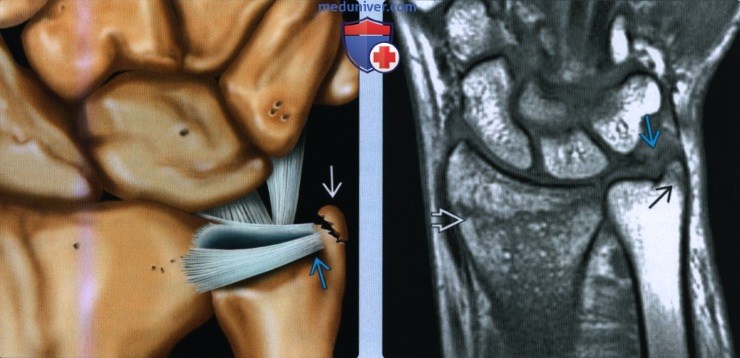

(Справа) На фронтальной МРТ Т1ВИ, полученной у пациента 39 лет с опухолью запястья, но в остальном нормальными рентгеновскими снимками, определяется перелом лучевой кости в типичном месте без смещения с переломом кончика шиловидного отростка локтевой кости без смещения, вероятно, в результате прямого давления на смежные кости запястья. Треугольный фиброзно-хрящевой комплекс, вероятно, разорван.

(Справа) На фронтальной МРТ Т1ВИ определяется несросшийся перелом шиловидного отростка локтевой кости. Отломок перелома имеет выраженный кортикальный слой, как и донорский участок. Прикрепление треугольного фибрознохрящевого комплекса к локтевой кости остается интактным вместе с латеральным краем отломка.

б) Патология:

• Падение на вытянутую руку с пронированной кистью

• Перелом кончика шиловидного отростка:

о Вдавление: шиловидный отросток по отношению к костям запястья

о Отрыв: локтевой коллатеральный связочный комплекс

о Обычно стабильный перелом

• Перелом основания шиловидного отростка:

о Отрыв прикрепления ТФХК к локтевой кости ± разрыв ТФХК

о Перелом дистального эпиметафиза лучевой кости с нестабильностью дистального лучелоктевого сустава + переломом основания шиловидного отростка локтевой кости

о Нестабильный при повреждении дистального лучелоктевого сустава или ТФХК

в) Клинические особенности:

• Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости составляют 74% от переломов предплечья:

о Сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости в 45-65% случаях

• Перелом кончика шиловидного отростка: стабильный

• Перелом основания шиловидного отростка: потенциально нестабильный

• Частота несрастания перелома шиловидного отростка = 26%

• Перелом шиловидного отростка часто встречается у женщин (60-80 лет)

• Разрыв ТФХК (локтевого) часто встречаются у молодых пациентов

г) Диагностическая памятка:

• В случае перелом основания шиловидного отростка оценивают целостность дистального лучелоктевого сустава и ТФХК

— Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 15.10.2020

Что такое перелом шиловидного отростка

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Локализации перелома:

— Криволинейный кортикальный перелом кончика

— Косой перелом основания шиловидного отростка локтевой кости

2. Рентгенография при переломе шиловидного отростка локтевой кости:

• Отломки перелома значительно отличаются по величине и форме

3. МРТ при переломе шиловидного отростка локтевой кости:

• Т1 ВИ:

о ↓ интенсивности сигнала линии перелома

о ± ассоциированные повреждения связки

• Т2ВИ:

о ↓ интенсивности сигнала линии перелома; может быть скрыт окружающим отеком (↑ интенсивности сигнала)

о Сопутствующие повреждения:

— Перелом луча в типичном месте

— Повреждение мягких тканей:

Разрывы треугольного фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК): ↑ интенсивности сигнала между ТФХК и шиловидным отростком локтевой кости

Повреждения сухожилия (например, локтевого разгибателя запястья)

— Нестабильность дистального лучелоктевого сустава:

Подвывих локтевой кости, связанный с лучевой сигмовидной вырезкой

Разрыв межкостной перепонки

4. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Рентгенография: заднепередняя, косая, боковая

о МРТ: переломы без смещения; ассоциированные разрывы ТФХК

• Рекомендация по протоколу:

о Лучезапястный сустав следует располагать в центре изображения

(Справа) На фронтальной МРТ Т1ВИ, полученной у пациента 39 лет с опухолью запястья, но в остальном нормальными рентгеновскими снимками, определяется перелом лучевой кости в типичном месте без смещения с переломом кончика шиловидного отростка локтевой кости без смещения, вероятно, в результате прямого давления на смежные кости запястья. Треугольный фиброзно-хрящевой комплекс, вероятно, разорван.

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Падение на вытянутую руку с пронированной кистью

о Может привести к вдавленному или отрывному перелому

2. Стадирование, градации и классификация перелома шиловидного отростка локтевой кости:

• Обычно встречается с переломом луча в типичном месте

• Классификация ассоциированных разрывов ТФХК Палмера:

о IA: центральная перфорация

о IB: отрыв от локтевой кости, + перелом луча в типичном месте

о IC: дистальный отрыв

о ID: отрыв от лучевой кости, ± перелом сигмовидной вырезки

• Несрастание шиловидного отростка локтевой кости с клиническими симптомами:

о 1 тип: перелом со стабильным дистальным лучелоктевым суставом

о 2 тип: перелом с подвывихом дистального лучелоктевого сустава

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Перелом кончика шиловидного отростка:

о Сдавливание: шиловидный отросток против костей запястья

о Отрыв: комплекс локтевой коллатеральной связки

• Перелом основания шиловидного отростка:

о Отрыв прикрепления ТФХК к локтевой кости ± разрыв ТФХК

о Перелом луча в типичном месте с нестабильностью дистального лучелоктевого сустава всегда сопровождается переломом основания шиловидного отростка локтевой кости

(Справа) На фронтальной МРТ Т1ВИ определяется несросшийся перелом шиловидного отростка локтевой кости. Отломок перелома имеет выраженный кортикальный слой, как и донорский участок. Прикрепление треугольного фибрознохрящевого комплекса к локтевой кости остается интактным вместе с латеральным краем отломка.

в) Клинические особенности:

1. Проявления перелома шиловидного отростка локтевой кости:

• Типичные признаки/симптомы:

о Боль по локтевому/медиальному краю запястья

2. Демография:

• Возраст:

о Перелом шиловидного отростка часто встречается у пожилых женщин (60-80 лет)

о Разрыв треугольного фиброзно-хрящевого (локтевого) комплекса часто встречаются у молодых людей

• Пол:

о М 2 мм, сильном повреждении связки или ТФХК, нестабильном дистальном лучелоктевом суставе

— По последним данным пластика при переломе основания шиловидного отростка локтевой кости 1° в случае надежной стабилизации перелома луча в типичном месте и сохранении интактными мягких тканей не требуется

о Несрастание перелома с клиническими симптомами:

— 1 тип: иссечение отломка устраняет боль

— 2 тип: стабилизация дистального лучелоктевого сустава, пластика ТФХК ± иссечение отломка

г) Диагностическая памятка. Рекомендации по отчетности:

• Описывают локализацию перелома шиловидного отростка локтевой кости и степень смещения

• В случае перелома основания шиловидного отростка оценивают целостность дистального лучелоктевого сустава и ТФХК

д) Список использованной литературы:

1. Yilmaz S et al: Ulnar styloid fracture has no impact on the outcome but decreases supination strength after conservative treatment of distal radial fracture. J Hand Surg Eur Vol. 40(8):872-3, 2015

2. Wijffels MM et al: Ulnar styloid process nonunion and outcome in patients with a distal radius fracture: a meta-analysis of comparative clinical trials. Injury. 45(12): 1889-95, 2014

3. Hauck RM et al: Classification and treatment of ulnar styloid nonunion. J Hand Surg Am. 21 (3):418-22,1996

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 16.10.2020

Переломы лучевой кости руки в типичном месте

Переломы дистального отдела лучевой кости руки являются наиболее распространенными переломами предплечья и составляет около 16% от всех переломов костей скелета. Как правило, вызваны падением на вытянутую руку. Описание и классификация этих переломов основывается на наличии осколков, линии перелома, смещении отломков, внутрисуставной или внесуставного характера и наличием сопутствующего перелома локтевой кости предплечья.

Неправильное сращение дистального отдела лучевой кости после нелеченных переломов, либо вторично сместившихся, достигает 89% и сопровождается угловой и ротационной деформацией области лучезапястного сустава, укорочением лучевой кости и импакцией (упирается) локтевой кости в запястье. Оно вызывает среднезапястную и лучезапястную нестабильность, неравномерное распределение нагрузки на связочный аппарат и суставной хрящ лучезапястного и дистального лучелоктевого суставов. Это обусловливает боль в локтевой части запястья при нагрузке, снижение силы кисти, уменьшение объема движений в кистевом суставе и развитие деформирующего артроза.

Рентген анатомия лучезапястного сустава

Наклон суставной поверхности лучевой кости в прямой проекции в норме составляет 15-25º. Измеряется он по отношению перпендикуляра оси лучевой кости и линии вдоль суставной поверхности. Изменение угла наклона суставной поверхности нижней трети лучевой кости является признаком перелома, как свежего так и давно сросшегося.

Ладонный наклон измеряется в боковой проекции по отношению касательной линия проведенной по ладонному и тыльному возвышениям суставной поверхности лучевой кости к осевой линии лучевой кости. Нормальный угол составляет 10-15º. Явное изменение углов является признаком перелома.

Виды переломов луча (краткая классификация)

Перелом дистального отдела лучевой кости почти всегда происходит около 2-3 см от лучезапястного сустава.

Перелом Коллеса

Один из наиболее распространенных переломов дистального отдела лучевой кости – «перелом Коллеса», при котором отломок (сломанный фрагмент) дистального отдела лучевой кости смещен к тыльной поверхности предплечья. Этот перелом был впервые описан в 1814 году ирландским хирургом и анатомом, Авраамом Коллесом.

Перелом Смита

Роберт Смит описал подобный перелом лучевой кости в 1847 году. Воздействие на тыльную поверхность кисти считается причиной такого перелома. Перелом Смита – это противоположность перелома Коллеса, следовательно, дистальный отломок смещается к ладонной поверхности.

Причины переломов луча

Наиболее распространенной причиной переломов дистального отдела лучевой кости является падения на вытянутую руку.

Остеопороз (заболевание, при котором кости становятся хрупкими и более вероятно ломкими при значительных нагрузках, ударах) может способствовать перелому при незначительном падении на руку. Поэтому чаще данные переломы возникают у людей старше 60 лет.

Перелом лучевой кости, безусловно, может произойти и у здоровых, молодых людей, если сила воздействия достаточно велика. Например, автомобильная аварии, падения с велосипеда, производственные травмы.

Симптомы переломов лучевой кости руки

Перелом дистального отдела лучевой кости обычно вызывает:

• Немедленную боль;

• Кровоизлияние;

• Отек;

• Крепитация отломков (хруст);

• Онемение пальцев (редко);

• Во многих случаях сопровождается смещением отломков и как следствие деформации в области лучезапястного сустава.

Диагностика переломов

Большинство переломов дистального отдела лучевой диагностируются обычной рентгенографией в 2-х проекциях. Компьютерная томография (КТ) необходима при внутрисуставных переломах.

Задержка диагностики переломов дистального отдела лучевой кости руки может привести к значительной заболеваемости.

Компьютерная томография (КТ) используется для планирования оперативного ремонта, обеспечивая повышенную точность оценки выравнивания суставной поверхности при внутрисуставном переломе. Так же в послеоперационном периоде, для определения состоявшегося сращения перелома.

После травмы запястья необходимо исключить перелом, даже если боль не очень интенсивная и нет видимой деформации, просто в данной ситуации экстренности нет. Нужно приложить лед через полотенце, придать руке возвышенное положение (согнуть в локте) и обратиться к травматологу.

Но если травма очень болезненна, запястье деформировано, имеется онемение или пальцы бледные, необходимо в экстренном порядке обратиться в травматологический пункт или вызвать скорую помощь.

Для подтверждения диагноза выполняются рентгенограммы лучезапястного сустава в 2-х проекциях. Рентген являются наиболее распространенным и широко доступным диагностическим методом визуализации костей.

Лечение переломов лучевой кости

Лечение переломов любых костей состоит оценки характера перелома и выборе тактики.

Цель состоит в том, чтобы вернуть пациента до уровня функционирования. Роль врача в том, чтобы разъяснить пациенту все варианты лечения, роль пациента в том, чтобы выбрать вариант, который лучше всего отвечает его потребностям и пожеланиям.

Есть много вариантов лечения перелом дистального отдела лучевой кости. Выбор зависит от многих факторов, таких как характер перелома, возраст и уровень активности пациента. Об этом подробнее описано в лечении.

Консервативное лечение переломов луча

Переломы луча в типичном месте без смещения, как правило фиксируются гипсовой или полимерной повязкой во избежание смещения. Если перелом лучевой кости со смещением, то отломки должны быть возвращены в их правильное анатомическое положение и фиксированы до сращения перелома. Иначе есть риск ограничения движений кисти, быстрейшего развития артроза поврежденного сустава.

Распространенное у обывателя понятие «вправление перелома» –неверное. Устранение смещения отломков правильно называть –репозиция.

После репозиции костных отломков рука фиксируется гипсовой лонгетой в определенном положении (зависит от вида перелома). Лонгетная повязка обычно используется в течение первых нескольких дней, в период нарастания отека. После этого имеется возможность поменять лонгету на гипсовую циркулярную повязку или полимерный бинт. Иммобилизация при переломах луча продолжается в среднем 4-5 недель.

В зависимости от характера перелома могут понадобиться контрольные рентгенограммы через 10, 21 и 30 дней после репозиции. Это необходимо для того, чтобы вовремя определить вторичное смещение в гипсе и принять соответствующие меры: повторное устранение смещения или операция.

Повязка снимается через 4-5 недель после перелома. Назначается ЛФК лучезапястного сустава для наилучшей реабилитации.

Хирургическое лечение переломов луча

Иногда смещение настолько критично и нестабильно, что не может быть устранено или держаться в правильном положении в гипсе. В этом случае может потребоваться чрескожная фиксация спицами или операция: открытая репозиция, накостный остеосинтез пластиной и винтами. В ходе этой операции устраняют смещение отломков и скрепляют кость металлической конструкцией, выбор которой определяется характером перелома. Операционный доступ: 1. Тыльный; 2. Ладонный. Сочетание обоих доступов. Положение пациента на спине. Обезболивание: проводниковая анестезия. Операция выполняется в кратчайшие сроки с использованием современных методик и имплантов. Импланты производства Швейцария и Германия. Материал имплантов: титан или медицинская сталь. Все операции ведутся под контролем ЭОПа (электронно-оптического преобразователя).

Закрытая репозиция и чрескожная фиксация спицами

Была популярна на протяжении многих лет и продолжает оставаться одним из самых популярных методов в международном масштабе.

Сначала врач закрыто устраняет смещение отломков, затем через отломки в определенных (учитывая характер перелома) направлениях просверливаются спицы.

Плюсы: малая травматичность, быстрота, легкость, дешевизна, отсутствие разреза и как следствие послеоперационного рубца

Минусы: невозможность начала ранней разработки лучезапястного сустава, вследствие чего риск возникновения необратимой контрактуры (отсутствие движений в суставе).

Открытая репозиция перелома лучевой кости

Открытая репозиция накостный остеосинтез пластиной и винтами. Операция включает в себя хирургический разрез, доступ к сломанной кости аккуратно отводя сухожилия, сосуды и нервы, мобилизацию костных отломков, устранение смещения и фиксация в правильном положении. Сломанные кости фиксируются титановыми пластинами, ввиду этого пациенту разрешается ранняя разработка движений в лучезапястном суставе.

До операции:

После операции:

До операции:

После операции

Восстановление после перелома лучевой кости

Поскольку виды переломов дистального отдела лучевой кости настолько разнообразны, как и методы их лечения, то и реабилитация различна для каждого пациента.

Устранение боли

Интенсивность боли при переломе постепенно стихает в течение нескольких дней.

Холод местно в первые сутки по 15 минут через каждый час, покой, возвышенное положение руки (согнутую в локте на уровне сердца) и НПВП во многом устраняют боль полностью. Но болевой порог у всех разный и некоторым пациентам необходимы сильные обезболивающие препараты, приобрести которые можно только по рецепту.

Возможные осложнения

При консервативном лечении гипсовой или полимерной повязкой необходимо следить за кистью. Наблюдать, не отекают, не бледнеют ли пальцы, сохранена ли чувствительность кисти.

• Если давит гипс это может быть признаком сдавления мягких тканей, сосудов, нервов и повлечь за собой необратимые последствия. При появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

• Нагноение в области металлоконструкции (крайне редко);

• Повреждение сосудов, нервов, сухожилий (ятрогенное осложнение);

Реабилитация после перелома лучевой кости руки

Большинство пациентов возвращаются к своей повседневной деятельности после перелома дистального отдела лучевой кости через 1,5 – 2 месяца. Безусловно сроки реабилитации после перелома лучевой кости зависят от многих факторов: от характера травмы, метода лечения, реакции организма на повреждение.

Почти все пациенты имеют ограничение движений в запястье после иммобилизации. И многое зависит от пациента, его настойчивости в восстановлении амплитуды движений при переломе лучевой кости. Если пациент прооперирован с использованием пластины, то как правило врач назначает ЛФК лучезапястного сустава уже со первой недели после операции.

Лечение переломов лучевой кости

Перелом лучевой кости – один из «любимых» переломов травматологов. Переломы нижней трети лучевой кости даже называют «переломами в типичном месте», настолько часто с ними встречаются врачи-травматологи. По статистике, почти 20% случаев переломов связано именно с лучевой костью.

Лучевая кость – это парная кость в составе предплечья, которая на пару с локтевой костью участвует в образовании двух суставов: локтевого и лучезапястного. Перелом лучевой кости случается, как правило, ближе к лучезапястному или, как еще говорят, кистевому суставу.

Какие действия при переломе?

Важно помнить, что срок лечения перелома составляет 3 дня, поэтому не затягивайте с обращением к врачу.

Если после травмы у вас есть подозрение на перелом, то вам необходимо обратиться в травмпункт. Там вам сделают рентген и в случае, если перелом произошел без смещения, то наложат гипс. В нашей клинике вы также можете сделать рентген и наложить современный полимерный гипс. Если же перелом произошел со смещением, то необходима операция, чтобы правильно установить кости на место.

В нашей клинике мы можем предложить оперативное лечение перелома лучевой кости. Как правило операция стоит около 140 тысяч рублей. Сюда включена стоимость пластины для фиксации кости, пребывание, наркоз, наблюдение и медицинское сопровождение.

Причины переломов лучевой кости

Количество подобных травм возрастает при гололеде. Такая сезонность не удивительна, ведь именно в этот период случаются самые неудачные приземления. А травмы лучевой кости чаще всего случаются именно «в полете» – когда человек автоматически вытягивает руку, чтобы предотвратить падение.

Лучевая кость в принципе не отличается достаточной прочностью, но, кроме того, имеет и весьма слабое место – у лучезапястного сустава. Именно там чаще всего случается перелом, поскольку это «звено» достаточно легко ломается под тяжестью тела при падении.

Травмы не редки при активных занятиях спортом – лыжи и коньки, велосипед и мотоцикл. Кроме того, подобные переломы часто встречаются при «легких» авариях, когда человек инстинктивно выпрямляет руки даже при небольшом ударе по машине сзади.

Пожилые люди более подвержены переломам, поскольку тонкая лучевая кость становится еще более хрупкой с возрастом.

Виды переломов лучевой кости

1) В зависимости от направления смещения отломка (сломанного фрагмента кости):

2) В зависимости от локализации перелома:

Классификация переломов лучевой кости

Переломы лучевой кости настолько многообразны, что существует даже их квалификация – от типа А (самых простых) до С (сложных, раздробленных, со смещением). Если сильно не углубляться в систематизацию, можно разделить все травмы на несколько основных блоков:

Блок I.

Блок II.

Блок III.

Симптомы переломов лучевой кости

Перелом лучевой кости (особенно если это закрытый перелом) может не сопровождаться яркими симптомами. Но если у вас была травмирующая ситуация, следует обратить внимание на следующие моменты:

Клиническая картина при закрытом переломе без смещения достаточно невыразительна и может проявляться только припухлостью и небольшими болезненными ощущениями в запястье. В этом случае основные двигательные функции сохраняются, хоть и немного ограничиваются.

Первая помощь при переломе лучевой кости

Первое, о чем нужно знать – поврежденная рука должна находиться в покое.

Диагностика перелома лучевой кости

Как правило, для подтверждения перелома достаточно обычной рентгенографии.

Дополнительные диагностические методы – такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) – необходимы только при сложных переломах для точной оценки сочетанных повреждений. Кроме того, подобные методы используются для предоперационного планирования и послеоперационного контроля.

Лечение перелома лучевой кости

Основные методы лечения переломов: консервативные и оперативные.

Консервативное лечение

Консервативное лечение – это наложение на травмированную руку иммобилизационной повязки (стандартной гипсовой или облегченной полимерной). Такое лечение сопровождает переломы, не требующие хирургического вмешательства. После наложения гипса необходимо, во-первых, следить за тем, насколько вам комфортно (не сдавливает ли гипс руку), а во-вторых, обязательно после спадения отека (на 5-7 сутки) сделать рентген, чтобы вовремя выявить непреднамеренное смещение.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение проводится при нестабильном переломе, склонном к смещению, при серьезных внутрисуставных повреждениях и многочисленных отломках.

Основной метод лечения переломов – репозиция (сопоставление костных фрагментов).

Закрытая репозиция. Закрытая репозиция, по сути, больше относится к консервативному лечению, поскольку вправление отломков происходит при помощи исключительно рук специалиста, без хирургического вмешательства – врач-травматолог специальными движениями «собирает» ваш перелом.

Закрытая репозиция должна быть осуществлена с высокой точностью, поскольку очень важно полностью восстановить анатомию лучевой кости. Именно от этого зависит успех лечения.

Открытая репозиция. Открытая репозиция проводится при отсутствии возможности устранить перелом другим методом – это чисто хирургическое лечение. Во время операции делают разрез над местом травмы, чтобы был доступ к сломанной кости и проводят мобилизацию костных отломков, устраняют смещение и фиксируют его при помощи специальной конструкции – проводят остеосинтез.

Остеосинтез, проведенный вовремя и хорошим специалистом, дает возможность выздороветь в достаточно короткие сроки, в некоторых случаях, даже раньше, чем при обычном консервативном лечении.

Существует несколько методик остеосинтеза:

После лечения перелома лучевой кости

После наложения гипса некоторое время могут сохраняться болезненные ощущения различной интенсивности. Как правило, прием обезболивающих препаратов помогает устранить боль на первоначальном этапе, а с течением времени болевой синдром стихнет. Руку желательно держать в приподнятом положении, чтобы не усугубить отек.

Необходимо следить за своими ощущениями – не перетягивает ли гипс руку, не бледнеют ли пальцы и сохраняется ли их чувствительность. В случае возникновения подобных симптомов, важно быстро обратиться к врачу.

Реабилитация

После того, как будет снят гипс, обязательно нужно потратить время, чтобы добиться полного восстановления. Оно будет невозможно, если не прислушаться к рекомендациям вашего лечащего врача и не провести полный реабилитационный курс. В каждом конкретном случае количество занятий, их интенсивность, а также подбор упражнений строго индивидуальны.

Как правило, к реабилитационным методам, позволяющим быстрее восстановиться, относится лечебная физкультура (ЛФК), физиотерапевтические средства, массаж.