Что такое переработка информации

Что такое переработка информации

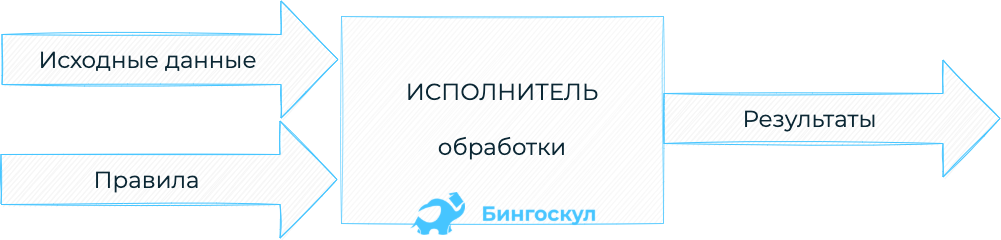

Обработка (преобразование) информации — это процесс изменения формы представления информации или её содержания. Обрабатывать можно информацию любого вида, и правила обработки могут быть самыми разнообразными.

В результате обработки имеющейся (входной) информации мы получаем новую (выходную) информацию.

Во многих задачах бывает заранее известно правило, по которому следует осуществлять преобразование входной информации в выходную. Это правило может быть представлено в виде формулы или подробного плана действий.

Обработка информации — это решение информационной задачи, или процесс перехода от исходных данных к результату.

Процесс обработки информации не всегда связан с получением каких-то новых сведений. Например, при переводе текста с одного языка на другой. Обработка информации, связанная с изменением её формы, но не изменяющая содержания, происходит при систематизации информации, поиске информации, кодировании информации.

Обработка информации – это:

· представление и преобразование информации из одного вида в другой в соответствии с формальными правилами;

· процесс интерпретации (осмысления) данных;

· процесс преобразования к виду, удобному для передачи или восприятия (кодирование, декодирование и т.д.);

· процесс преднамеренного искажения или изменения структуры данных, изменение числовых значений данных и т.д.

Обработка информации заключается в различных преобразованиях самой информации или формы ее представления:

— извлечение новой информации из данной путем логических рассуждений, например, раскрытие преступления по собранным уликам

— изменение формы представления информации, например, перевод текста с одного языка на другой или шифровка (кодирование) текста;

— сортировка информации, например, упорядочение списка фамилий по алфавиту;

— поиск информации, например, поиск телефона в телефонной книге или поиск иностранного слова в словаре.

Под обработкой информации в информатике понимают любое преобразование информации из одного вида в другой, производимое по строгим формальным правилам. Примерами таких преобразований могут служить: замена одной буквы на другую в тексте; замена нулей на единицы, а единиц на нули в последовательности битов; сложение двух чисел, когда из информации, представляющей слагаемые, получается результат – сумма.

Слова «Обработка информации», таким образом, вовсе не подразумевают восприятие информации или ее осмысление. Компьютер – всего лишь машина и способна только к технической, машинной обработке информации.

Конечно, технические преобразования информации обычно производятся с целью достижения некоторого осмысленного эффекта. Например, если в тексте восклицательный знак заменить на вопросительный, то это будет соответствовать и некоторому смысловому изменению. Однако сама замена восклицательного знака на вопросительный носит технический характер и может быть произведена в любом тексте:

Это правда! à Это правда?

Обработка информации на ЭВМ обычно состоит в выполнении огромного количества такого рода элементарных, технических операций.

Но всегда ли нам известно, как, по каким правилам входная информация преобразовывается в выходную?

Такую систему, в которой наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а её структура и внутренние процессы неизвестны, называют «чёрным ящиком».

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Переработка информации является следующим моментом после ее получения. Анализ полученной информации ( по официальным или неофициальным каналам) позволяет составить представление о выполнении и эффекте выполнения того или иного решения. Составленное представление сравнивается с плановым заданием, в результате чего устанавливаются отклонения от него в положительную или отрицательную сторону. Оценка полученной информации включает в себя и выявление причин этих отклонений. Анализ результатов данной деятельности и ее оценка невозможны без сравнения с состоянием вопроса до начала выполнения этой деятельности. Некоторые руководители, движимые желанием показать себя очень взыскательными, оценивают результаты данной деятельности, сравнивая их с желаемыми ими результатами. [1]

Переработка информации происходит без вмешательства человека на основании внутренней сверки. [3]

Переработка информации в вычислительных машинах является системной задачей, распадающейся на ряд уровней: операции над цифрами, операции над словами, операции над массивами, операции над задачами в режиме мультипрограммной обработки информации и над задачами и пакетами задач в режиме мультипроцессорной обработки. Мультипрограммная обработка информации как совокупность операций над задачами реализуется машинами в режиме разделения времени совместно с их системно-программными элементами. [4]

Переработка информации осуществляется мозгом человека или ЭЗМ. Применение ЭВМ позволяет расширить возможности мозга при оценке ситуаций и принятии решений в процессах измерения, контроля и управления. [5]

Переработка информации о координатах цели и УО в системах командного радиоуправления производится устройствами, называемыми иногда система м и кон т-роля или в из ир ны м и уст р о ист в а-м и. При этом комбинированные измерители представляют собой совокупность радиотехнических и нерадиотехнических датчиков информации, корректирующих друг друга в процессе наведения УО. Применение того или иного измерителя зависит от решаемых задач и характера измеряемых параметров. [6]

Переработка информации включает в себя процессы преобразования имеющейся информации в сигналы, направляющие деятельность машин и организмов, а также процессы преобразования информации о результатах собственной деятельности машины или организма в сигналы, корректирующие ее. Процесс использования информации о результатах собственной деятельности для выработки корректирующих сигналов называется обратной связью. [8]

Переработка информации может иметь различный характер. Находят применение и сравнительно простые системы ( например, типов Panalog, Panellit), в которых происходит регистрация входных данных, определяется, выходят ли обследуемые величины за допустимые пределы, и на выход информационного ВУ передаются лишь те величины, которые вышли за пределы установленных для них допусков. На этих величинах ВУ сосредоточивает внимание человека. Как действовать в создавшейся ситуации, это должен сообразить сам челолек. Существуют и разрабатываются значительно более сложные информационные ВУ, в которых переработка информации доводится уже до стадии рекомендаций тех или иных управляющих действий. Такое ВУ является уже автоматом-советчиком. Человек волен одобрить решение, предлагаемое автоматом, или не согласиться с ним. К этой категории устройств относится, например, автомат-советчик, помогающий управлять доменной печыо, или вычислительное устройство на командном пункте ПВО, предлагающее определенные действия при сложившейся военной ситуации. [9]

Переработка информации происходит как в пределах одних условных сигналов ее выражения, так и в переходе от одного кода к другому. Важным условием сообщения учебной информации в высшей школе является ее приспособление к данному акту обучения, выражение на том языке, который наиболее оптимален для превращения ее в знания студента. [10]

Переработка информации может происходить как в пределах одних условных сигналов ее выражения, так и с переходом от одного кода к другому. Важным условием сообщения учебной информации является ее приспособление к данному акту обучения, выражение на том языке, который наиболее оптимален для ее превращения в знания студента. [11]

Переработка информации и выдача управляющих команд осуществляется комплексом электронных вычислительных устройств и машин. [12]

Переработка информации осуществляется мозгом человека, ЭВМ или другими устройствами. Применение ЭВМ позволяет расширить возможности мозга при оценке ситуаций и принятия решений в процессах измерения, контроля и управления. [13]

Переработка информации мелких промышленных предприятий может осуществляться на кустовых вычислительных центрах. Эти центры оснащаются необходимым числом ЭЦВМ и счетно-перфорационных машин и обслуживают на договорных началах предприятия своего куста вычислительными работами. Полученные при этом результаты передаются в главный вычислительный центр отрасли. [15]

Система переработки информации и ее связь с принятием решений

Результаты психологических экспериментов свидетельствуют, что возможности человека при принятии решений ограниченны. Эти ограничения объективны и определяются особенностями человеческой системы переработки информации. Человек ищет удовлетворительное, а не оптимальное решение, достаточно устойчивое к изменению внешних факторов, а также подсознательно минимизирует свои усилия при поиске решения. В управлении применяется не только рациональный подход к принятию решений, но и интуитивный.

Одной из наиболее актуальных проблем в принятии решений является организация человеческой системы переработки информации.

Принято различать три основных этапа переработки информации в памяти человека:

Согласно модели Аткинсона и Шифрина существуют три вида памяти: сенсорная, кратковременная и долговременная. Виды памяти различаются временем удержания и объемом запоминаемого материала, способом кодирования и уровнем организации хранимой информации. Информация из внешнего мира поступает в сенсорные регистры, где хранится около трети секунды. Далее она поступает в кратковременную память, где подвергается кодированию и может храниться до 30 секунд, а при повторениях гораздо больше. Без повторений информация вытесняется другой или угасает. Через кратковременную память информация может поступать в долговременную память. Последнюю можно представить как неограниченное по объему хранилище, в котором информация может храниться сколь угодно долго.

По мнению большинства психологов, именно в кратковременной памяти человека происходят процессы принятия решений. В соответствии с этой моделью в кратковременную память поступает информация из внешнего окружения и из долговременной памяти. Содержание кратковременной памяти иногда отождествляется с содержанием сознания, так как человек контролирует операции над информацией, хранимой в кратковременной памяти.

Ограниченность объема кратковременной памяти означает, что все отдельные компоненты информации должны помещаться в ней, образуя не более 9 единиц. Человек быстро осуществляет операции с помещенными в кратковременную память единицами информации. Перенос информации из долговременной в кратковременную память осуществляется немного дольше.

Однако человек может использовать две возможности, чтобы обойти это ограничение. Прежде всего, нужно сделать эти единицы информации более емкими на основе предварительного знакомства с информацией. Например, трудно запомнить без ошибок набор чисел 191—398—816—13, но если их сгруппировать по-иному: 1913—988—1613, то человек, знакомый с историей России, сразу узнает даты царствования династии Романовых и год принятия христианства.

Многокритериальные задачи принятия решений являются особо сложным классом задач для человеческой системы переработки информации, так как приводят к большой нагрузке на кратковременную память, заставляя человека использовать различные эвристики, чтобы справиться с задачей при ограниченном объеме кратковременной памяти. В то же время в практической деятельности человека многокритериальные задачи встречаются довольно часто.

Хотя принятие решений осуществляется в кратковременной памяти, между двумя видами памяти происходит постоянный обмен информацией. Долговременная память отличается от кратковременной также и содержанием процессов кодирования, хранения и извлечения. Люди лучше запоминают информацию, если она упорядочена по схеме «от общего к частному». Иерархическая организация информации оказывается очень эффективной, в среднем 65% информации запоминается в иерархическом виде и только 19% при случайном порядке предъявления.

Результаты экспериментального исследования поведения людей при решении многокритериальных задач были использованы при разработке психологических теорий, описывающих поведение людей в задачах выбора.

Теория поиска доминантной структуры была предложена Г. Монтгомери и О. Свенсоном. Они выдвинули гипотезу о том, что при выборе лучшей из нескольких альтернатив лицо, принимающее решение (ЛПР) стремится создать доминантную структуру. Путем попарного сравнения всех (либо части) альтернатив ЛПР хочет найти альтернативу, которая:

В соответствии с теорией поиска доминантной структуры ЛПР в процессе принятия решений охватывает взглядом все имеющиеся альтернативы и выбирает ту, которая по первому впечатлению может оказаться доминирующей. Затем он попарно сравнивает с выбранной прочие альтернативы. Если при этих сравнениях выбранная альтернатива оказалась лучшей, то доминантная структура построена и ЛПР может объяснить свой выбор. Если при каком-либо из сравнений какая-то иная альтернатива окажется лучшей, то уже она рассматривается как потенциально доминирующая и с ней сравниваются все прочие.

Теорию конструирования стратегий предложил Д. Пейн и обосновал другую теорию человеческого поведения при выборе лучшей (или лучших) из многокритериальных альтернатив. Пейн предположил, что в процессе решения задачи используется не одна, а несколько стратегий. Сравнивая альтернативы, люди могут сначала пренебречь различиями в оценках по некоторым критериям, затем использовать стратегию аддитивных разностей, далее — стратегию исключения и т. д. Для поведения испытуемых в эксперименте характерна именно совокупность стратегий, а не одна стратегия. При этом на формирование совокупной стратегии оказывают непосредственное влияние те оценки альтернатив, которые попадают в зону внимания человека.

На этапах сравнения альтернатив правила выбора могут изменяться в зависимости от усилий, затрачиваемых человеком при применении формальных правил, и в зависимости от желаемой точности выбора. Люди могут совершать ошибочный выбор стратегии под влиянием тех или иных характеристик альтернатив.

Особо важную роль играют психологические факторы при решении неструктурированных проблем, где имеются лишь качественные, недостаточно определенные зависимости между основными переменными.

Имеют место следующие черты человеческой системы переработки информации:

При принятии решений проявляются следующие особенности поведения человека:

Таким образом, результаты психологических экспериментов свидетельствуют, что возможности человека при принятии решений ограниченны. Эти ограничения объективны и определяются особенностями человеческой системы переработки информации.

Использование интуиции для разработки управленческих решений

Интуиция в менеджменте означает способ выбора решения без аргументированного доказательства на основе предшествующего опыта и внутреннего голоса. Этот тип решений широко распространен в практике управления. Можно ли в себе развить «шестое чувство», так необходимое руководителю в условиях, когда риск постоянно сопровождает хозяйственную деятельность? Для ответа на этот вопрос рассмотрим механизм интуитивного мышления.

Интуиция (от позднелат. intuitio — созерцание) — это способность постижения истины путем непосредственного ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуитивное решение возникает как внутреннее озарение, просветление мысли, раскрывающее суть изучаемого вопроса.

Близок к понятию «интуиция» термин «инсайт» — это осознание решения некоторой проблемы. Субъективно инсайт переживают как неожиданное озарение, постижение. В момент самого инсайта решение осознается очень ясно. Однако эта ясность часто носит кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения.

Психологи утверждают, что интуиция связана с механизмом подсознательных ассоциаций. Ассоциации имеют глубинные психологические основы. Каждый образ, исходящий из внешнего мира, автоматически ассоциируется в нашем сознании с более ранним восприятием внешнего мира. Столкнувшись с проблемой, можно заставить память восстановить в сознании связь между деталями данной проблемы и проблемами однопланового характера или, наоборот, расслабиться и дать возможность мозгу увязать эту проблему с тем, что первое придет на ум. Специалисты утверждают, что нашим поведением руководит подсознание: оно посылает импульсы в область сознания и человек действует тем или иным образом.

Мышление — это биоэлектрический процесс. В зависимости от физического и эмоционального состояния мозг излучает волны различных частот (от 0 до 35 Гц). В этой связи различают четыре состояния человека (табл. 1).

Таблица 1. Состояния человека

| Состояние условное | Физическое состояние | Частота колебаний волн, Гц |

| Дельта | Глубокий сон | 0—4 |

| Тета | Поверхностный сон | 4—7 |

| Альфа | Расслабление | 7—14 |

| Бета | Возбуждение | 15—35 |

Наиболее приемлемое для нахождения решения проблемы — это альфа-состояние, в котором импульсы подсознания проникают в область сознания. Альфа-состояние — это основа для упорядочения мыслей, формирования творческого начала и сосредоточенной активности.

В 1975 г датчанин К. Мюллер зарегистрировал оригинальное изобретение — систему управления сознанием, которую назвал «тайм-менеджер». Смысл системы состоит в экономии времени на принятие решений за счет использования подсознания. Эта система экономит от 25 до 35% времени на выработку решения.

Изложение методики использования данной системы необходимо предварить несколькими исходными положениями.

Мозг человека состоит из трех частей с широким диапазоном функций различных мощностей: сознательная, полусознательная, подсознательная.

Сознательный мозг обладает крайне ограниченной мощностью. Вмещает сразу только одну мысль и работает в условиях бодрствования. Он используется при решении новой задачи, требующей полного сосредоточения. По системе «тайм-менеджер» на рабочем столе должна находиться только одна вещь, над которой работает сознательный мозг.

Полусознательный мозг может сохранять обзор до 10 элементов одновременно, так как все предметы знакомы, дела рутинные и не требуют полной концентрации.

Подсознательный мозг работает всегда и выполняет огромный объем работы, не прерываясь ни на секунду. Его возможности беспредельны. Он перерабатывает вошедшие в него идеи, прошедшие мимо сознания, комбинирует варианты событий.

Рекомендации для принятия решений на основе интуиции по методике Мюллера сводятся к следующему:

Обработка информации в информатике: определение, виды и суть процесса

Содержание:

Люди, работающие с цифровой техникой, изучающие информатику, слышали выражение «обработка информации». Рассмотрим суть процесса, разновидности способов превращения данных, их форму.

Что такое преобразование информации

Компьютеры, ноутбуки, смартфоны и прочая электроника работают с цифровыми данными. В информатике обработка информации — это процесс её трансформации, превращения, изменения формы, содержания для получения желаемого результата. Обработка производится в соответствии с определёнными алгоритмами, по заданным правилам, а не хаотично. Под определение подпадает трансформация любой информации любыми способами во всех системах: механических, биологических, социальных.

Алгоритм, правило обработки в большинстве случаев задаётся формулой. Исполнитель, трансформатор, преобразователь – устройство, механизм, объект, который занимается превращением данных. Для этого на его вход подают исходные сведения и правила обработки.

Исходные данные – начальная форма информации, которая будет подвергаться обработке. Правила – не обязательно перечень действий, к ним относят алгоритмы – правила с ответвлениями, например, условиями, циклами.

Человека, отчасти животных и природные объекты нельзя назвать непосредственными исполнителями, правила для них никем не ограничены. Плюс люди и иные живые организмы обладают интеллектом и творчеством, которые позволяют им вырабатывать собственные алгоритмы превращения информации в процессе работы с ней. В итоге могут получать новые, ранее неизвестные и непредсказуемые результаты. Следствие работы компьютера обычно предсказуемо, ожидаемо.

Виды обработки информации в информатике

Ныне развиваются человекоориентированные методы обработки сведений. Широко распространены комплексы для автоматизации сбора, преобразования, хранения информации, выработки реакции на полученные результаты.

Обработка и хранение данных: от древности до ЦОДов

Наше время часто называют информационным веком. Однако информация была критически важна для рода человеческого на протяжении всего его существования. Человек никогда не был самым быстрым, самым сильным и выносливым животным. Своим положением в пищевой цепи мы обязаны двум вещам: социальности и способности передавать информацию более чем через одно поколение.

То, как информация хранилась и распространялась сквозь века, продолжает оставаться буквально вопросом жизни и смерти: от выживания племени и сохранения рецептов традиционной медицины до выживания вида и обработки сложных климатических моделей.

Посмотрите на инфографику (кликабельна для просмотра в полной версии). Она отображает эволюцию устройств хранения данных, и масштабы действительно впечатляют. Однако эта картинка далека от совершенства — она охватывает каких-то несколько десятилетий истории человечества, уже живущего в информационном обществе. А между тем данные накапливались, транслировались и хранились с того момента, откуда нам известна история человечества. Сперва это была обычная человеческая память, а в недалёком будущем мы уже ждём хранения данных в голографических слоях и квантовых системах. На Хабре уже неоднократно писали про историю магнитных накопителей, перфокарты и диски размером с дом. Но ещё ни разу не было проделано путешествие в самое начало, когда не было железных технологий и понятия данных, но были биологические и социальные системы, которые научились накапливать, сохранять, транслировать информацию. Попробуем сегодня прокрутить всю историю в рамках одного поста.

Источник изображения: Flickr

До изобретения письменности

До того, как появилось то, что можно без сомнения назвать письменностью, основным способом сохранить важные факты была устная традиция. В такой форме передавались социальные обычаи, важные исторические события, личный опыт или творчество рассказчика. Эту форму сложно переоценить, она продолжала процветать вплоть до средних веков, далеко после появления письменности. Несмотря на неоспоримую культурную ценность, устная форма — эталон неточности и искажений. Представьте себе игру в «испорченный телефон», в которую люди играют на протяжении нескольких столетий. Ящерицы превращаются в драконов, люди обретают песьи головы, а достоверную информацию о быте и нравах целых народностей невозможно отличить от мифов и легенд.

Боян

От клинописи до печатного станка

Для большинства историков рождении цивилизации с большой буквы неотрывно связано с появлением письменности. Согласно распространенным теориям, цивилизация в современном ее понимании появляется в результате создания излишков пищи, разделения труда и появления торговли. В долине Тигра и Евфрата произошло именно это: плодородные поля дали почву торговле, а коммерция, в отличии от эпоса, требует точности. Было это примерно в 2700 г. до нашей эры, то есть 4700 лет назад. Львиная доля шумерских табличек с клинописью заполнены бесконечным рядом торговых транзакций. Не все, конечно, так банально, например, расшифровка шумерской клинописи сохранила для нас старейшую на данный момент литературную работу — «Эпос о Гильгамеше».

Глиняная табличка с клинописью

Клинопись, определенно, была отличным изобретением. Глиняные таблички неплохо сохранились, что уж говорить о клинописи, выбитой на камне. Но у клинописи есть однозначный минус — скорость, и физический (не в мегабайтах) вес итоговых «документов». Представьте, что вам нужно срочно написать и доставить несколько счетов в соседний город. С глиняными табличками такая работа может стать в буквальном смысле неподъемной.

Во многих странах, от Египта до Греции, человечество искало способы быстро, удобно и надежно фиксировать информацию. Все больше люди приходили к той или иной вариации тонких листов органического происхождения и контрастных «чернил». Это решало проблему с со скоростью и, так сказать, «емкостью» на килограмм веса. Благодаря пергаменту, папирусу и, в конечном счете, бумаге человечество получило свою первую информационную сеть: почту.

Однако, с новыми преимуществами пришли новые проблемы: все, что написано на материалах органического происхождения имеет свойство разлагаться, выцветать, да и просто гореть. В эпоху от темных веков вплоть до изобретения печатного пресса большим и важным делом было копирование книг: буквальное переписывание набело, буква за буквой. Если представить сложность и трудоемкость этого процесса, легко понять, почему чтение и письмо оставались привилегией очень узкой прослойки монашества и знатных людей. Однако в середине пятнадцатого века произошло то, что можно назвать Первой Информационной Революцией.

От Гутенберга до лампы

Попытки упростить и ускорить набор текста с помощью комплектов заранее отлитых словоформ или букв и ручного пресса предпринимали еще в Китае в 11 веке. Почему же мы мало знаем об этом и привыкли считать родиной печати Европу? Распространению наборной печати в Китае помешала их собственная сложная письменность. Производство литер для полноценной печати на китайском было слишком трудоемким.

Благодаря Гутенбергу же, у книг появилось понятие экземпляра. Библия Гутенберга была отпечатана 180 раз. 180 копий текста, и каждая копия повышает вероятность, что пожары, наводнения, ленивые переписчики, голодные грызуны не будут помехой для будущих поколений читателей.

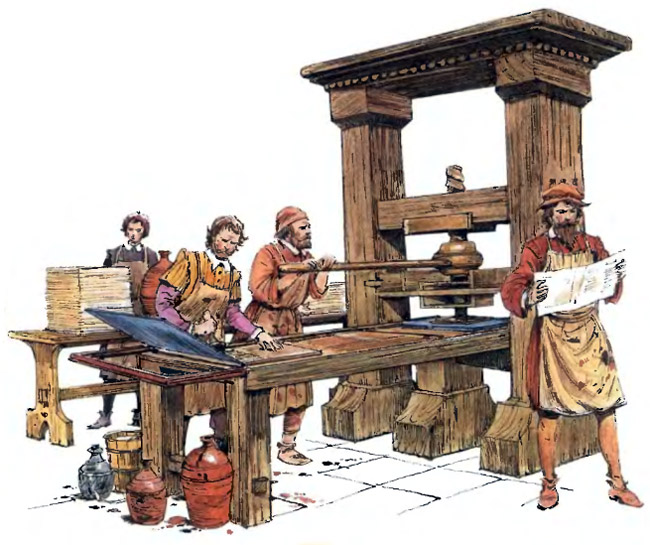

Печатный станок Гутенберга

Ручной пресс и ручной подбор литер, однако, не являются, конечно, оптимальным по скорости и трудозатратам процессом. С каждым столетием человеческое общество стремилось не только найти способ сохранить информацию, но и распространить ее как можно более широкому кругу лиц. С развитием технологий, эволюционировала как печать, так и производство копий.

Ротационная печатная машина была изобретена в конце девятнадцатого века, и ее вариации используются вплоть до сегодняшнего дня. Эти махины, с непрерывно вращающимися валами, на которых закреплены печатные формы, были квинтэссенцией индустриального подхода и символизировали очень важный этап в информационном развитии человечества: информация стала массовой, благодаря газетам, листовкам и подешевевшим книгам.

Массовость, однако, не всегда идет на пользу конкретному кусочку информации. Основной носитель, бумага и чернила, все так же подвержены износу, ветхости, утере. Библиотеки, полные книг по всем возможным областям человеческих знаний, становились все более объемны, занимая огромные пространства и требуя все больше ресурсов для своего обслуживания, каталогизации и поиска.

Очередной сдвиг парадигмы в сфере хранения информации произошел после изобретения фотопроцесса. Нескольким инженерам пришла в голову светлая мысль, что миниатюрные фотокопии технических документов, статей и даже книг могут продлить исходникам жизнь и сократить необходимое для их хранения место. Получившиеся в результате подобного мыслительного процесса микрофильмы (миниатюрные фотографии и оборудование для их просмотра) вошли в обиход в финансовых, технических и научных кругах в 20-х годах двадцатого века. У микрофильма много плюсов — этот процесс сочетает в себе легкость копирования и долговечность. Казалось, что развитие способов хранения информации достигло своего апогея.

Микроплёнка, используется до сих пор

От перфокарт и магнитных лент к современным ЦОДам

Инженерные умы пытались придумать универсальный метод обработки и хранения информации еще с 17-го века. Блез Паскаль, в частности, заметил, что если вести вычисления в двоичной системе счисления, то математические закономерности позволяют привести решения задач в такой вид, который делает возможным создание универсальной вычислительной машины. Его мечта о такой машине осталась лишь красивой теорией, однако, спустя века, в середине 20-го века, идеи Паскаля воплотились в железе и породили новую информационную революцию. Некоторые считают, что она все еще продолжается.

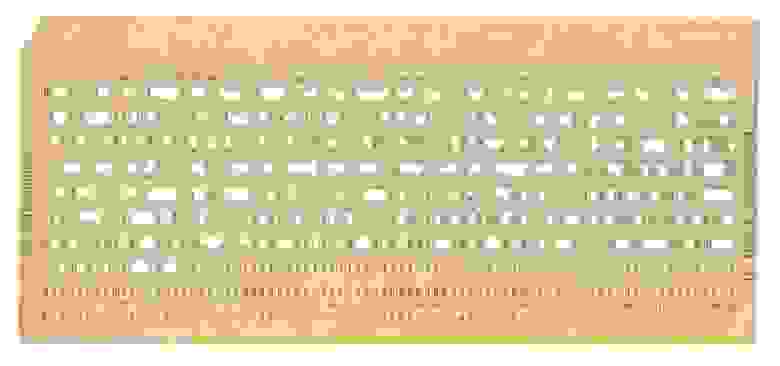

То, что сейчас принято называть «аналоговыми» методами хранения информации, подразумевает, что для звука, текста, изображений и видео использовались свои технологии фиксации и воспроизведения. Компьютерная память же универсальна — все, что может быть записано, выражается с помощью нулей и единиц и воспроизводится с помощью специализированных алгоритмов. Самый первый способ хранения цифровой информации не отличался ни удобством, ни компактностью, ни надежностью. Это были перфокарты, простые картонки с дырками в специально отведенных местах. Гигабайт такой «памяти» мог весить до 20 тонн. В такой ситуации сложно было говорить о грамотной систематизации или резервном копировании.

Компьютерная индустрия развивалась стремительно и быстро проникала во все возможные области человеческой деятельности. В 50-х годах инженеры «позаимствовали» запись данных на магнитную ленту у аналоговой аудио и видеозаписи. Стримеры с кассетами объемом до 80 Мб использовались для хранения и резервного копирования данных вплоть до 90-х годов. Это был неплохой способ с относительно продолжительным сроком хранения (до 50 лет) и небольшим размером носителя? Кроме того, удобство их использования и стандартизация форматов хранения данных ввела понятие резервного копирования в бытовой обиход.

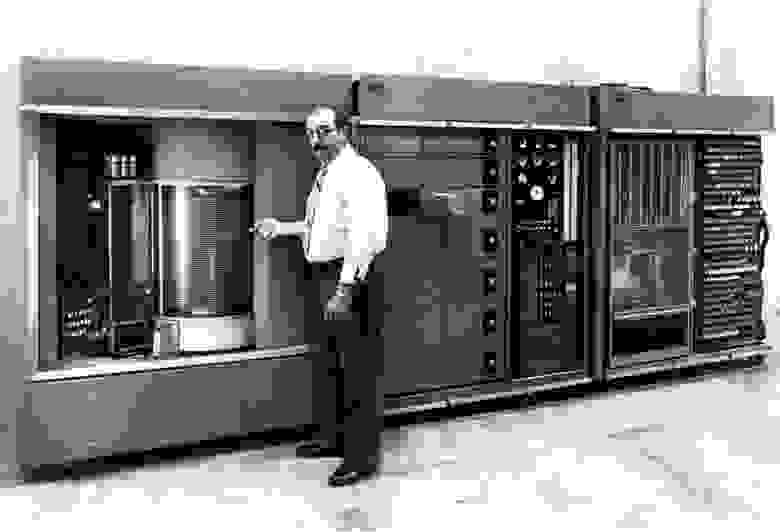

Один из первых жёстких дисков IBM, 5 МБ

У магнитных лент и систем, связанных с ними, есть один серьезный недостаток — это последовательный доступ к данным. То есть, чем дальше запись находится от начала ленты, тем больше времени потребуется для того, чтобы ее прочитать.

В 70-х годах 20-го века был произведен первый «жесткий диск» (HDD) в том формате, в котором он знаком нам сегодня — комплект из нескольких дисков с намагничивающимся материалом и головками для чтения/записи. Вариации этой технологии используются и сегодня, постепенно уступая в популярности твердотельным накопителям (SSD). Начиная с этого момента, в течении всего компьютерного бума 80-х формируются основные парадигмы хранения, защиты и резервного копирования информации. Благодаря массовому распространению бытовых и офисных компьютеров, не обладающих большим объемом памяти и вычислительной мощности, укрепилась модель «клиент-сервер». По началу «сервера» были по большей части локальными, своими для каждой организации, института или фирмы. Не было какой-то системы, правил, информация дублировалась в основном на дискеты или магнитные ленты.

Появление интернета, однако, подстегнуло развитие систем хранения и обработки данных. В 90-х годах, на заре «пузыря доткомов» начали появляться первые дата-центры, или ЦОД-ы (центры обработки данных). Требования к надежности и доступности цифровых ресурсов росли, вместе с ними росла сложность их обеспечения. Из специальных комнат в глубине предприятия или института дата-центры превратились в отдельные здания со своей хитрой инфраструктурой. В то же время, у ЦОД-ов кристаллизовалась своего рода анатомия: сами компьютеры (серверы), системы связи с интернет-провайдерами и все, что касается инженерных коммуникаций (охлаждение, системы пожаротушения и физического доступа в помещения).

Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше мы зависим от данных, хранящихся где-то в «облаках» ЦОД-ов. Банковские системы, электронная почта, онлайн-энциклопедии и поисковые движки — все это стало новым стандартом жизни, можно сказать, физическим продолжением нашей собственной памяти. То, как мы работаем, отдыхаем и даже лечимся, всему этому можно навредить простой утерей или даже временным отключением от сети. В двухтысячных годах были разработаны стандарты надежности дата центров, от 1-го до 4-го уровня.

Тогда же из космической и медицинской отраслей начали активно проникать технологии резервирования. Конечно, копировать и размножать информацию с тем, чтобы защитить ее в случае уничтожения оригинала люди умели давно, но именно дублирование не только носителей данных, но и различных инженерных систем, а также необходимость предусматривать точки отказала и возможных человеческих ошибок отличает серьезные ЦОДы. Например, ЦОД, принадлежащий к Tier I будет лишь ограниченную избыточность хранения данных. В требования к Tier II уже прописано резервирование источников питания и наличие защиты от элементарных человеческих ошибок, а Tier III предусматривает резервирование всех инженерных систем и защиту от несанкционированного проникновения. Наконец, высший уровень надежности ЦОДа, четвертый, требует дополнительное дублирование всех резервных систем и полное отсутствие точек отказа. Кратность резервирования (сколько именно резервных элементов приходится на каждый основной) обычно обозначается буквой M. Со временем требования к кратности резервирования только росли.

Построить ЦОД уровня надежности TIER-III, — это проект, с которым справится только исключительно квалифицированная компания. Такой уровень надежности и доступности означает, что, как инженерные коммуникации, так и системы связи дублированы, и дата-центр имеет право на простой только в количестве около 90 минут в год.

У нас в Safedata такой опыт есть: в январе 2014 года в рамках сотрудничества с Российским Научным Центром «Курчатовский Институт» нами был введен в эксплуатацию второй дата-центр SAFEDATA — Москва-II, который также отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942, ранее же (2007-2010) мы построили дата-центр Москва-I, который отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942 и относится к категории центров хранения и обработки данных с защищенной сетевой инфраструктурой.

Мы видим, что в IT происходит еще одна смена парадигмы, и связана она с data science. Обработка и хранение больших объемов данных становятся актуальны как никогда. В каком-то смысле, любой бизнес должен быть готов стать немного учеными: вы собираете огромное количество данных о ваших клиентах, обрабатываете их и получаете для себя новую перспективу. Для реализации таких проектов потребуется аренда большого количества мощных серверных машин и эксплуатация будет не самой дешевой. Либо, возможно, ваша внутренняя ИТ-система настолько сложна, что на поддержание ее уходит слишком много ресурсов компании.

В любом случае, для каких бы целей вам не понадобились значительные вычислительные мощности, у нас есть услуга «Виртуального ЦОДа». Инфраструктура как сервис — не новое направление, однако мы выгодно отличаемся целостным подходом, начиная от специфически ИТ-шных проблем, вроде переноса корпоративных ресурсов в «Виртуальный ЦОД», до юридических, таких как консультация по актуальному законодательству РФ в сфере защиты данных.

Развитие информационных технологий похоже на беспощадно несущийся вперед поезд, не все успевают запрыгнуть в вагон когда им предоставляется возможность. Где-то до сих пор используют бумажные документы, в старых архивах хранятся сотни не оцифрованных микрофильмов, государственные органы могут до сих пор использовать дискеты. Прогресс никогда не бывает линейно-равномерным. Никто не знает, сколько важных вещей мы в результате навсегда потеряли и какое количество часов было потрачено из-за до сих пор не вполне оптимальных процессов. Зато мы в Safedata знаем, как не допустить пустых трат и невосполнимых потерь конкретно в вашем случае.