Что такое перьевая сумка

Анатомия птичьего пера. Типы перьев

Перья отличают птиц от всех других существ, живущих на нашей планете. Происходят перья от чешуек, которыми покрыты рептилии. Оперение необходимо птицам для полета, для сохранения тепла, для привлечения противоположного пола. По цвету и форме перьев различные виды птиц отличаются друг от друга, а в некоторых случаях благодаря оперению можно отличить самца от самки.

Перо состоит из кератина — белка, который образует наши ногти и волосы. У каждого пера есть центральный стержень, основание которого, полый очин, охватывается находящейся в коже перьевой сумкой.

Часть стержня, на котором расположены нитевидные образования или бородки, называют стволом. На каждой стороне ствола есть бородки первого порядка, образующие со стволом угол примерно в 45º. Часть пера с бородками называют опахалом. На бородках первого порядка расположены микроскопические нити, называемые бородками второго порядка. Они пересекаются под углом 90º. На бородках второго порядка, в свою очередь, расположены крючочки, которые подобно застежке-молнии, сцепляют вместе бородки, формируя гладкую жесткую поверхность крыла. Без этого перо не смогло бы противостоять сопротивлению воздуха в полете. Иногда крючочки расцепляются. Ухаживая за перьями, птица вновь может придать им нужную форму.

Перья с бородками 2 порядка называют контурными, а без них — пуховыми. Некоторые перья состоят как из контурной, так и из пуховой части.

Перья покрывают тело птицы не полностью. Оперенные участки называются птерилиями, а места без перьев — аптериями.

Типы перьев

У птиц есть разные типы перьев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Контурные перья. Контурные перья покрывают большую часть тела птицы, придавая ей обтекаемую форму. Они предохраняют птицу от солнца, ветра, дождя и ран. Часто эти перья ярко окрашены. Контурные перья делятся на маховые и кроющие.

Маховые перья. К ним относятся перья на крыльях и хвосте.

Маховые перья крыльев можно поделить на три группы:

Маховые перья первого порядка прикрепляются к кисти и во время полета создают тягу. Обычно бывает 10 первичных маховых перьев, которые нумеруются, начиная с внутренней стороны крыла.

Маховые перья второго порядка прикрепляются к предплечью и необходимы, чтобы птица поднималась в воздух. Они также используются в процессе ухаживания. Обычно бывает 10-14 вторичных маховых перьев и нумеруются они с наружной стороны крыла внутрь.

Маховые перья, расположенные ближе всего к телу птицы иногда называют третичными.

Хвостовые перья, называемые рулевыми, помогают птице ориентироваться в полете. Большинство птиц имеет 12 хвостовых перьев

Маховые перья покрыты более мелкими контурными или покровными перьями. На крыле есть несколько слоев покровных перьев. Покровные перья закрывают также уши птицы.

Пуховые перья. Пуховые перья мелкие, мягкие, пушистые, они находятся под контурными перьями. На них нет бороздочек и крючочков, сцепляющих бородки на контурных и маховых перьях. Поэтому они позволяют сохранять теплоизоляцию, защищая птицу от холода и жары. Они так эффективны, что люди их используют для утепления верхней одежды.

У некоторых птиц (цапель, некоторых козодоев, дроф, попугаев) есть особый тип пуховых перьев — пудретки, участки с постоянно растущим пухом, вершинки которого легко обламываются, образуя тонкий порошок – «пудру». Обычно они расположены по бокам груди или на пояснице. Когтями птица разносит «пудру» на все оперение, чем, предположительно, увеличивает водоотталкивающие свойства оперения. Эта пудра также помогает птице чистить перышки. Отсутствие ее у какаду или африканских серых попугаев может указывать на болезни клюва и перьев.

Нитевидные перья. Это очень тонкие, похожие на нити перья, с длинным стержнем и несколькими бородками на конце. Они расположены по всему птерилию. Не совсем понятно, в чем заключается их функция, считается, что они относятся к органам чувств, возможно помогают установить положение маховых перьев в соответствии с давлением воздуха.

Рост перьев

Хотя взрослая птица обычно меняет все перья во время линьки, потеря перьев обычно растягивается на несколько месяцев, так что остается достаточно для полета и теплоизоляции.

Линька обычно вызывается изменением в продолжительности дня и может произойти после брачного сезона. Некоторые дикие птицы, например, щеглы, линяют дважды в год, меняя свой яркий «свадебный» наряд на более скромный.

Цвет перьев

Цвет перьев птицы определяется наличием различных пигментов, таких как меланины, каротеноиды, порфирины.

Увидев птицу в следующий раз, вы поймете, каким образом перья дают ей возможность летать и как они ее защищают, и сможете оценить всю сложность и уникальность этих представителей животного царства.

Перья птиц

Оперение представляет основу наружных покровов птиц. Все тело птицы, за исключением клюва и задних конечностей, а так же оголенных участков вокруг глаз и у основания клюва, покрыто перьями. Несмотря на то, что создается впечатление, что перья у птиц растут по всему телу, это не совсем так. Контурные перья произрастают только на определенных участках, которые носят название птерилии. В противоположность им существуют аптерии – участки, на которых не растут контурные перья. Они могут оставаться голыми или покрываются пухом.

Перья служат не только для подъема птицы в воздух, но и являются превосходным теплоизоляционным и влагоизоляционным материалом, предохраняющим тело птицы от охлаждения, перегрева и намокания. Эволюционно перья возникают из чешуйчатого покрова пресмыкающихся. Они образуются из клеток эпителиального слоя кожи. Сформировавшееся контурное перо состоит из развитого плотного стержня, основание которого – полый очин – погружено в кожу, в перьевую сумку. Часто от основания пера отходит добавочный стержень, несущий пуховые бородки. От стержня отходят бородки, от них свою очередь бородки меньших размеров, снабженные крючочками. Они сцепляются с крючочками соседних бородок, образуя плоское опахало.

В самой нижней части пера располагаются более мягкие и длинные бородки, на которых нет крючочков. Эти участки называют пуховой частью опахала. У сов и козодоев очень хорошо выражена бархатистость (ворсистость) всех перьев. Гася завихрения воздушных потоков, ворсистость обеспечивает бесшумность полета.

Различают несколько типов перьев. Они различаются по месту расположения на теле птицы и степени развития опахала. Контурные перья составляют основу перьевого покрова. Они формируют крыло, хвост и общие обводы формы тела птицы. Пуховые перья напоминают контурные, но состоят из длинных мягких бородок, лишенных крючочков и не образующих опахала. Собственно пух представляет собой то же пуховое перо, но с очень коротким очином. У цапель, дроф, некоторых козодоев и попугаев по бокам тела и на пояснице располагаются участки постоянно растущего ломкого пуха – пудретки. Его сломавшиеся вершинки образуют мелкий роговой порошок (пудру), которой птицы посыпают свое оперение. Именно поэтому цвет оперения цапель становится таким матовым, пастельным. Вероятно, таким способом они уменьшают возможность намокания оперения. Точно так же водоплавающие птицы смазывают свои перья секретом копчиковой железы, увеличивая таким образом водоотталкивающие свойства оперения.

Нитевидные перья расположены под контурным оперением с длинным тонким стержнем и редуцированными бородками. Они выполняют осязательную функцию. Существуют предположения, что с помощью нитевидных перьев птицы улавливают направления движения токов воздуха в оперении птицы. У многих птиц в углах рта расположены щетинки – перья, полностью утратившие бородки. Они выполняют осязательную функцию, а у ряда видов щетинки увеличивают разрез рта, что помогает им схватывать больше летающей добычи.

Окраска оперения птиц

Окраска оперения птиц определяет характерный облик птицы. Она закладывается еще в перьевом зачатке. Окраска не только придает перу определенный цвет и формирует рисунок пера, но и защищает перо от изнашивания. Различают несколько типов пигментов, определяющих окраску оперения. Наиболее распространены два из них – меланины и каротиноиды. Меланин образуется в организме птицы. В оперении он может быть представлен двумя формами — эумеланин и феомеланин. Эумеланин формирует глубокую черную окраску оперения.

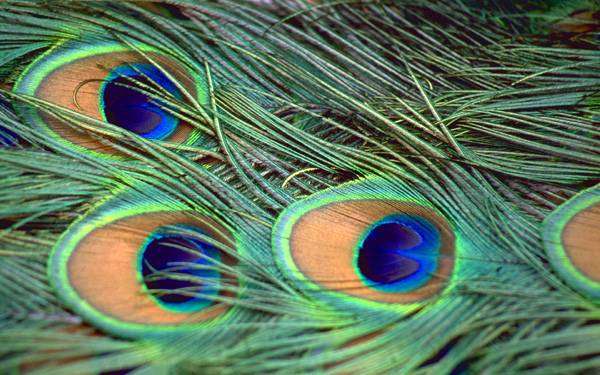

Также эумеланин формирует различные варианты окрасок с металлическим блеском. Такая иррадиирущая окраска формируется за счет преломления луча света в бородках пера и в гранулах эумеланина, которые имеют различные размеры и форму. Отсюда и большое разнообразие типов металлического блеска. Например, удивительное перо павлина, отливающее всеми цветами радуги, содержит всего лишь один пигмент – эумеланин, который по-разному размещен в разных участках опахала. Феомеланин похож по своему химическому составу на эумеланин, но в отличие от него он формирует бурую, желто-бурую, красновато-бурую, охристую окраску оперения. Белая окраска пера означает, что в пере вообще нет пигмента, а бледно-голубая или серая окраска сформирована мелкими гранулами меланинов, дисперсно расположенными в бородках пера.

Группа каротиноидных пигментов (их ранее называли жиросодержащими пигментами или липохромами) не может синтезироваться в организме птиц. Их птицы получают из растительного корма. Каротиноиды придают перьям яркую желтую, оранжевую, красную и розовую окраску. Часто в пере птицы сочетаются пигменты различных групп и форм, что делает рисунок пера и общую расцветку оперения очень разнообразной.

Линька

Со временем перья изнашиваются и нуждаются в обновлении. Поэтому у большинства птиц дважды в году происходит смена оперения или линька. Во время линьки старые перья выпадают, а их место занимают новые. После окончания гнездового сезона, летом или осенью, сменяется все оперение. Это полная или послебрачная линька, которая свойственна только взрослым птицам. У молодых в это время также проходит линька, но она затрагивает только часть оперения. Весной, перед началом гнездового сезона, большинство птиц проходит еще одну неполную линьку — весеннюю или предбрачную.

Какие птицы меняет окраску?

И птицы, и звери каждый год линяют – меняют оперение или шерстный покров. У зверей зимняя шерсть гуще и теплее, у птиц перья в полете треплются и разрушаются, их нужно обновлять. У некоторых видов животных линька выполняет еще одну функцию – сезонную смену окраски. Все знают, что меняют цвет зайцы, белки, горностаи, ласки. Но и некоторые птицы из тех, кто остается зимой на севере, становятся к концу осени белыми. Два вида куропаток – белая и тундряная – линяют в конце лета, и цвет их оперения к зиме меняется с коричневого на белый. А весной птицы снова линяют и опять становятся коричневыми.

Перья

«Птицу узнают по перьям». Эта народная мудрость отражает тот научный факт, что перо – это уникальное образование, встречающееся только у одного класса животных. В самом деле, перьев нет ни у одной из существующих сейчас групп живых организмов, кроме птиц, и нет свидетельств, что они были у какой-либо вымершей группы.

Роль оперения в жизни птиц трудно преуменьшить. Именно перья, создавая несущую поверхность крыла и обтекаемую форму тела, позволяют птицам летать. Перо – прекрасный теплоизоляционный и водозащитный материал, а различная окраска и особенности формы оперения несут информацию о видовой и половой принадлежности птицы, играя тем самым немаловажную роль во внутривидовой и межвидовой коммуникации.

Свое происхождение перья птиц ведут от чешуи пресмыкающихся и также состоят из рогового вещества. Они, как и чешуя рептилий, являются производными в основном поверхностного, эпителиального, слоя кожи (эпидермиса), и состоят из отмерших и сильно видоизмененных клеток.

Много перьев – хороших и разных

По строению различают перья нескольких типов: контурные, пуховые, нитевидные, пух и щетинки.

Рис. 1. Строение пера и типы перьев.

I, II – контурные перья; III – пуховое перо; IV – пух; V – нитевидное перо; VI – щетинка; VII – схема строения контурного пера под большим увеличением.

1 – очин, 2 – внутренняя часть опахала, 3 – наружная часть опахала, 4 – пуховая часть опахала контурного пера, 5 – стержень, 6 – побочный (добавочный) стержень, 7 – верхний пупок пера, 8 – нижний пупок пера, 9 – бородки первого порядка, 10 – бородки второго порядка, 11 – крючки

Контурные перья, видимо, являются наиболее знакомыми читателю (рис. 1, I, II). Они покрывают все тело птицы, образуют крылья и хвост и создают характерный «птичий» облик. Внешне контурное перо подразделяется на находящийся в осевой части стержень и опахало (рис. 1). Нижняя, свободная, часть стержня называется очином. Он имеет внутреннюю полость, которая заполнена губчатой тканью. На нижнем конце очина полость открывается небольшим отверстием – нижним пупком пера, а на его верхнем конце на границе с опахалом находится, соответственно, верхний пупок (рис. 1, 7, 8). Стержень в районе опахала более плотен по структуре, не имеет внутренней полости, а его сердцевина образована ороговевшими клетками, заполненными воздухом. Само опахало образовано отходящими в обе стороны от стержня мелкими «ответвлениями» – бородками первого порядка (рис. 1, VII, 9). Они так плотно сцеплены между собой, что производят впечатление сплошной поверхности. Но если внимательно присмотреться, а еще лучше – положить контурное перо под бинокуляр, то можно увидеть, что от каждой бородки первого порядка рядами с обеих сторон отходят более мелкие бородки, называемые бородками второго порядка, или бородочками (рис. 1, 6). Если же рассмотреть этот участок под еще большим увеличением, то на каждой бородке второго порядка обнаружится некоторое число маленьких крючочков. Именно с их помощью соседние бородки сцеплены между собой, в результате чего образуется сплошная пластинка (рис. 1, VII).

Строение пухового пера аналогично строению контурного, с той только разницей, что бородочки на пуховых перьях мягкие, лишенные крючочков, а потому бородки первого порядка не сцеплены между собой. Есть предположение, что перья с несцепленными бородками более примитивны, чем контурные, и в качестве косвенного подтверждения можно привести тот факт, что у бескилевых птиц (довольно древняя сборная группа, включающая африканских страусов, казуарообразных, нанду и киви) вообще нет перьев со сцепленными бородками.

Пух отличается от пухового пера отсутствием стержня – его бородки, также несцепленные, отходят сразу от очина.

Благодаря такому строению бородок перья этих двух типов играют роль «шубы», удерживая около кожи неподвижный слой воздуха. У многих групп птиц (например, куриных, сов, голубей) той же цели служит и добавочный (побочный) стержень, который отходит от очина контурного или пухового пера. Он всегда гораздо короче и тоньше основного и несет мягкие бородки, как на пуховом пере. Свободные бородки зачастую имеются и в нижней части опахала контурных перьев, что также увеличивает телоизоляцию. Вообще же между контурными и пуховыми перьями возможны все промежуточные стадии.

Интересно, что у видов умеренных широт доля пуховых перьев и пуха в оперении выше, чем у тропических видов. Если птица имеет зимнее и летнее оперение (например, многие тетеревиные), то количество несцепленных «пуховидных» бородок в зимнем оперении увеличивается, иногда занимая почти все опахало. Лучше развиты зимой в таком случае и «добавочные перья». Зимой у оседлых птиц средней полосы увеличивается даже число перьев – в основном за счет пуха, который «прорастает» к зиме.

Нитевидные перья и щетинки обладают наиболее простым строением и состоят только из стержня, тонкого и мягкого у нитевидных перьев и жесткого и упругого у щетинок. Опахало редуцировано, и лишь несколько бородок сохраняются на конце нитевидных перьев. Нитевидные перья служат для осязания (реагируют на движение воздушных потоков) и растут по всему телу птицы. Щетинки можно обнаружить у многих видов у основания клюва, где они тоже выполняют осязательную функцию, а у козодоев, стрижей, мухоловок и других птиц, схватывающих добычу на лету, с их помощью «увеличивается» разрез рта. У многих птиц щетинки растут по краям век, образуя ресницы.

У некоторых групп птиц (цапли, некоторые козодои, дрофы, попугаи) существуют пудретки – участки с постоянно растущим пухом, вершинки которого легко обламываются, образуя тонкий порошок – «пудру». Обычно они расположены по бокам груди или на пояснице. Когтями птица разносит «пудру» на все оперение, чем, предположительно, увеличивает водоотталкивающие свойства оперения.

Жизненный путь пера – детство, отрочество, юность

Кожа у позвоночных состоит из двух различных по строению и происхождению слоев: эпидермиса и дермы (она же – кутис, кориум, собственно кожа). Эпидермис находится на поверхности и относится к эпителиальным тканям, дерма – к соединительным. Соответственно по своему происхождению эпидермис – производное эктодермы зародыша, а дерма – мезодермы. Эпидермис позвоночных многослоен, клетки наружных слоев постепенно заполняются роговым веществом, отмирают и слущиваются, при этом эпидермис все время обновляется за счет постоянного деления его самых нижних слоев клеток (так называемый ростковый слой). Основная функции эпидермиса – защитная, он же является родоначальником ряда кожных образований у позвоночных (помимо перьев это когти, волосы млекопитающих, рога у оленей) и кожных желез (сальные, потовые, молочные). Дерма же богата кровеносными, лимфатическими сосудами и обеспечивает питание эпителиальной ткани, рост и развитие ее производных.

Рис. 2. Схема развития пухового пера:

А – стадия перьевого сосочка; Б – стадия трубочки (бородки развиваются внутри чехлика); В – стадия разрыва чехлика. 1 – эпидермис, 2 – дерма, 3 – бородки пера, 4 – чехлик, 5 – полость очина, 6 – перьевая сумка

В результате разрастания клеток эпидермиса и дермы на коже образуется бугорок, подобный зачатку чешуи пресмыкающихся, который постепенно разрастается в виде направленного назад выроста, а его основание постепенно углубляется в кожу, образуя в дальнейшем перьевую сумку. Сверху вырост покрыт эпидермисом, под ним находятся живые, богатые мелкими кровеносными сосудами ткани дермального слоя, которые образуют сосочек пера (рис. 2, А). По мере роста они растягивают перьевой вырост в длину, эпидермальный слой постепенно ороговевает, а сам вырост приобретает форму трубки. На внешнем конце перьевой трубки эпидермис расслаивается: его наружный тонкий слой отделяется в виде конического чехлика, а из внутреннего слоя эпидермиса в дальнейшем дифференцируются бородки пера. В случае развития контурного пера вначале образуется ряд параллельных роговых гребней, один из которых, наиболее толстый, становится впоследствии стержнем, остальные по мере развития перемещаются на него (рис. 3), превращаясь в бородки первого порядка, на них развиваются бородки второго порядка. При развитии пуха стержня не образуется, и все параллельные гребни впоследствии становятся пуховыми бородками первого порядка. Все развитие пера происходит внутри чехлика.

Рис. 3. Схема развития контурного пера:

а – ростковый слой; б – чехлик; 1, 2 и т.д. – порядковые номера эпидермальных складок – будущих бородок первого порядка

По мере роста пера живые питающие клетки сосочка отмирают, начиная с окончания перьевой трубки, чехлик на ее конце разрывается, и бородки пера выходят наружу, образуя своеобразную перьевую кисточку. Обычно после разрыва чехлика рост пера продолжается в основании, и молодое перо в этой стадии значительно короче, чем оно должно быть. Окончательной длины оно достигает при полном освобождении опахала от чехлика, остатки которого в виде тонких пленок еще несколько дней сохраняются при основании очина.

В коже перо удерживается плотно прилегающими стенками перьевой сумки и мышечными тяжами, которые обеспечивают его подвижность.

Там перья не растут.

Говоря о перьях, безусловно, необходимо указать, что у большинства птиц контурные перья растут не сплошным слоем по всей поверхности тела, а только на отдельных участках, которые называют птерилиями (от греч. pteron – перо и hyle – лес).

Участки, не несущие перьев, называются, напротив, аптериями.

Пуховые перья растут вместе с контурными на птерилиях. Пух может либо относительно равномерно покрывать все тело птицы (у веслоногих, гусеобразных, многих дневных хищников и др.), либо быть только на аптериях (цапли, совы, многие воробьиные). Реже он растет только вместе с контурным оперением на птерилиях (тинаму). Равномерно покрытое перьями тело, без аптерий, имеют лишь некоторые представители класса: пингвины, паламедеи и птицы группы бескилевых.

Наличие аптерий позволяет птице не только «сэкономить» на оперении (тело покрывает меньшее количество перьев). Как это ни парадоксально, у птиц, имеющих аптерии, совершеннее терморегуляция. Наверняка каждый видел зимой сидящую на ветке нахохлившуюся ворону или галку или наблюдал, как засыпает в клетке волнистый попугайчик – перья у них приподнимаются, топорщатся во все стороны, и птица напоминает пушистый шарик. Именно наличие аптерий дает больше возможностей для подвижности пера, благодаря чему увеличивается рыхлость оперения и толщина воздушной подушки, а это, в свою очередь, способствует сохранению тепла.

Рис. 4. Схема расположения основных птерилий на теле птицы:

1 – головная птерилия, 1а – ушной отдел, 2 – маховые перья, 3 – крыловая птерилия, 4 – плечевая птерилия, 5 – спинная птерилия, 5а – шейный отдел, 5б – дорсальный отдел, 5в – крестцовый отдел, 6 – бедренная птерилия, 7 – голенная (ножная) птерилия, 8 – брюшная птерилия, 8а – грудной отдел, 8б – вентральный отдел, 9 – хвостовая птерилия, 10 – рулевые перья

Несмотря на то, что расположение и форма птерилий несколько разнятся и даже могут являться систематическим признаком, местонахождение основных птерилий на теле птиц сходно (рис. 4). Они достаточно легко выделяются при осмотре птицы – это спинная, грудная, плечевая, бедренная, шейная птерилии. Из более мелких птерилий даже начинающий натуралист без труда найдет ушную и анальную птерилии. Кроме ушной на голове птиц можно выделить еще довольно большое число мелких птерилий, разобраться в которых дано только узким специалистам по вопросам морфологии и линьки. А поскольку большинство читателей ими все-таки не являются, то мы ограничимся общим названием всех птерилий этой части тела (кстати, весьма часто употребляемым) – головная птерилия.

Хвост и крылья

Об оперении крыльев и хвоста стоит поговорить отдельно. Крупные перья, образующие собственно хвост, называются рулевыми. Они отличаются тем, что наружное и внутреннее опахала у них более-менее одинаковой ширины. Перья, покрывающие рулевые сверху и снизу, называются, соответственно, верхними и нижними кроющими хвоста.

Число рулевых колеблется в разных отрядах. Чаще всего их 12, но может быть от 8 до 28 (у некоторых куликов), у воробьинообразных нашей фауны – 12 (здесь и далее этот отряд будет оговариваться отдельно, т.к. включает в себя около половины видов отечественной орнитофауны). Нумерация рулевых принята от края хвоста к центру (в том же направлении происходит их замещение при линьке у воробьинообразных).

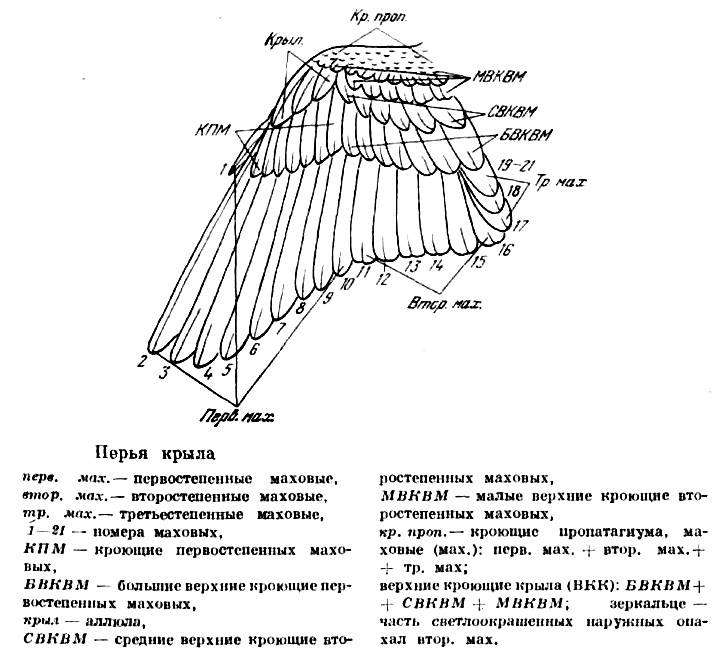

В отличие от рулевых, перья, образующие несущую плоскость крыла, называемые маховыми, явно асимметричны: наружный край опахала у них значительно уже внутреннего, при этом у маховых часто на наружном опахале заметна выемка. Различают первостепенные (они прикрепляются к задней поверхности скелета кисти), второстепенные (прикрепляются к локтевой кости) и третьестепенные (прикрепляются к плечевой кости и на крыле располагаются обычно друг над другом) маховые перья. Также эти перья можно отличить от рулевых по некоторой вогнутости, что обеспечивает крылу в полете лучшие аэродинамические качества. Кроме маховых на крыле выделяют крылышко – несколько перьев, прикрепленных к единственной фаланге первого пальца, которые предотвращают возникновение завихрений воздуха при полете (рис. 5).

Рис. 5. Перья крыла – вид сверху (на примере представителя отряда воробьинообразных).

I – маховые: 1–10 – первостепенные, 11–16 – второстепенные, 17–19 – третьестепенные; II – крылышко; III – кроющие первостепенных маховых; IV – большие верхние кроющие второстепенных маховых; V – средние верхние кроющие второстепенных маховых; VI – малые верхние кроющие второстепенных маховых; VII – кроющие плеча

Первостепенных маховых обычно 9–11, у воробьинообразных нашей фауны – 10. Число второстепенных колеблется в разных группах от 6 (колибри, воробьинообразные) до 40 (крупные альбатросы). Количество третьестепенных маховых также весьма различно, у воробьиных их обычно 3, за исключением семейств Иволговые (4), Врановые (4–6). Нумерация маховых перьев принята от наружного (дистального, по-научному) края крыла по направлению к телу. Она может быть либо сплошной – при этом не выделяются отдельные группы первостепенных, второстепенных и третьестепенных маховых, либо, если граница между первостепенными и второстепенными легко различима (например, у представителей отряда воробьинообразных), каждая группа может считаться отдельно, опять-таки начиная от дистального конца. То есть если вы хотите указать координаты выпавшего махового пера вашей любимой амадины (тринадцатого по счету от края крыла), вы можете записать его просто как 13-е маховое или как 3-е второстепенное маховое. Задача несколько усложняется тем, что у всех птиц первое первостепенное маховое короче остальных, а у многих групп оно сильно редуцировано, сходя иногда почти на нет (например, у жаворонков, ласточек, трясогузковых, овсянок и др.), и его можно просто не заметить. Поэтому орнитологи договорились вести счет с первого полноценного махового пера, считая его вторым.

Как и на хвосте, на крыле есть верхние и нижние кроющие. Над второстепенными маховыми верхние кроющие перья обычно образуют 3 различимых ряда: первый над маховыми ряд – большие верхние кроющие второстепенных маховых, над ними – средние и далее – малые. За малыми кроющими находятся мелкие перья, называемые все вместе кроющими пропатагиума, или, проще, кроющими плеча.

Что касается нижних кроющих, то отдельных групп среди них обычно не выделяют, иногда классифицируя по тем маховым, которые они прикрывают.

Перо: секреты красоты

Все многообразие красок, удивительное богатство и изящество оттенков оперения птиц создается пигментами двух групп и некоторыми особенностями структуры пера. Накапливающиеся в роговых клетках в виде глыбок и зернышек меланины придают перу оттенки черного, коричневого, красновато-бурого и желтого цветов. Липохромы залегают там же в виде жировых капель или хлопьев и обеспечивают яркость окраски: красной (зооэритрин, фазианоэритрин), желтой (зооксантин), синей (птилопин) и других цветов. Совместное залегание нескольких пигментов на одном участке пера значительно расширяет спектр приведенных здесь оттенков. Помимо придания цвета пигменты, особенно меланины, увеличивают механическую прочность перьев.

По-видимому, именно этим объясняется преимущественно черная или бурая окраска хотя бы части маховых перьев у большинства птиц, даже имеющих основным цветом оперения белый (белый аист, белый гусь, многие чайки и др.). Интересным исключением здесь являются виды с «обратной» окраской, черной с белыми маховыми перьями – черный лебедь, два вида седлоклювых аистов, рогатый ворон из семейства птиц-носорогов.

Белая окраска оперения обусловлена наличием в роговых клетках пера прозрачных полостей, заполненных воздухом, при полном отсутствии пигментов. Если же клеточные стенки недостаточно прозрачны, то перо приобретает голубоватый или синеватый оттенок. Характерный для многих птиц металлический блеск оперения образуется благодаря разложению света в спектр на поверхности пера, где наружные ороговевшие клетки являются своеобразными призмами.

Всеми этими вышеперечисленными способами и формируется окраска пера, остается лишь добавить, что происходит это только во время его развития, и изменение окраски пера в процессе жизни невозможно (если не считать того, что под действием природных факторов пигменты разрушаются, и со временем перья несколько выцветают).

Время разбрасывать перья.

Перья не вечны. Со временем они изнашиваются, обламываются, выцветают, их могут объедать паразиты (на этом специализируются 2000 видов надсемейства перьевых клещей и целый отряд насекомых – пухоеды). Поэтому у птиц регулярно происходит смена перьевого наряда – линька. Каждый любитель волнистых попугайчиков и канареек может наблюдать это явление у себя дома. К ужасу хозяев, из птички вдруг начинают сыпаться перья. Но не следует впадать в панику и бежать по ветеринарам и аптекам. Подождите недельку-другую и вы заметите, что на вашем любимце между еще остающимися перьями прорастают какие-то палочки. Это перьевые трубки. Впоследствии из них появятся новенькие перья, яркие и чистые.

Следует помнить, что у домашних птиц линька может случиться в любое время года. Для диких же птиц ежегодная линька обычно приурочена к определенному сезону, лишь у некоторых тропических видов она может проходить постепенно в течение всего года. Особенности протекания линьки различаются в разных группах птиц, эта тема обширна и заслуживает отдельного разговора. Здесь же нам кажется необходимым указать на то, что в процессе линьки происходит возрастная и, для многих видов, сезонная смена перьевых нарядов. Таким образом одна и та же птица в течение жизни может обладать совершенно различным оперением. Соответственно выделяют несколько основных перьевых нарядов птиц.

Эмбриональный наряд – формируется в период эмбриогенеза и по степени развития различается в разных отрядах, обычно лучше развит у птенцов с выводковым типом развития. Он может состоять из эмбрионального пуха и эмбрионального пера (последнее можно обнаружить на птенцах гусеобразных, курообразных, тинаму, а также страусов и им подобных). Полностью отсутствует у стрижей, дятлообразных, ракшеобразных, пеликанообразных.

Гнездовой наряд (юношеский, ювенальный) – сменяет эмбриональный (если тот присутствует), при этом часть его замещает эмбриональные пух и перо, а часть формируется в новых перьевых сосочках. Гнездовой наряд может носиться разными видами различное время – от нескольких недель до года, и обычно отличается от наряда взрослой птицы по окраске и структуре оперения. У ряда видов различия по цвету незначительны, и молодые одеты просто более тускло, без характерного блеска (вороновые, некоторые синицы, зимородки, голуби, многие пастушки и др.).

Для других групп эта разница более заметна. Например, у большинства представителей семейства дроздовых, весьма разнообразных по окраске, молодые довольно схожи – пестренькие благодаря ярким светлым пятнам по стержню и коричневым каемкам перьев. У чаек и светлых крачек птенцы пестрые, коричневато-буроватые. Буровато-серые птенцы у белых лебедей, рыжевато-коричневые – у белого журавля стерха и т.д. – примеров можно привести множество.

Довольно часто ювенальный наряд бывает пестрым из-за светлых охристых пятен на перьях. Такой тип окраски считают эволюционно более древним для птиц. При наличии полового диморфизма он похож на окраску самок (курообразные, утки, турухтаны, многие воробьиные). Он может быть просто более блеклым – при выраженной смене сезонной окраски он напоминает зимний наряд взрослых птиц (гагары, поганки, многие кулики и чистиковые и др.). Но даже у тех птиц, у которых молодые практически одинаковы по окраске со взрослыми (пеночки, некоторые славки и синицы и ряд других видов), перья гнездового наряда всегда несколько отличаются по своей структуре от перьев взрослых птиц: бородки первого и второго порядка на них расположены реже и слабее сцеплены друг с другом, оперение производит впечатление более рыхлого и мягкого.

Интересно, что молодые кайры и гагарки имеют две генерации ювенального оперения. Первая генерация перьев сменяет эмбриональный пух к 20-му дню жизни: эти перья значительно короче перьев взрослой птицы и более рыхлые. В этом наряде молодые кайры и гагарки уходят в море и уже там к 2 месяцам перелинивают в окончательный вариант юношеского оперения, близкий к оперению взрослых. Все остальные представители чистиковых имеют лишь один ювенальный наряд и надевают его в возрасте 1–1,5 месяцев, тогда же они покидают гнезда.

Часто выделяют послегнездовой наряд, который сменяет гнездовой в ходе послегнездовой линьки. Она происходит обычно в первую осень жизни перед сезонными миграциями, реже растягивается и заканчивается уже на зимовках. Обычно эта линька не затрагивает маховые, а иногда и рулевые перья. Зачастую послегнездовой наряд бывает практически неотличим от взрослого по цвету и структуре оперения, однако у некоторых крупных птиц (лебеди, чайки, дневные хищники др.) окончательная окраска приобретается только на 2-м, а то и на 5-м году жизни. В таком случае говорят о первом годовом наряде, втором годовом и т.д.

Годовой наряд (межбрачный) – образуется у взрослых птиц после послебрачной (осенней) линьки. Чаще всего она начинается после завершения гнездования и вылета последних птенцов и заканчивается до начала осенней миграции, но есть и многочисленные отклонения от этой схемы. Так, у некоторых видов, обычно достаточно крупного размера, она начинается одновременно с откладкой яиц (ястребы, вяхирь, белая сова, часть врановых), другие линяют уже на зимовках после осенней миграции, либо часть оперения меняется до миграции, а часть – после и т.д.

Широко известен пример птиц-носорогов, когда самец линяет «как положено», а самка делает это в период насиживания кладки, в то время как супруг замуровывает ее в дупле, оставив только узкое отверстие для кормления.

Годовой наряд носится до следующей осенней линьки (если у вида нет брачной линьки, о которой будет сказано ниже). Осенняя линька почти всегда бывает полная, за исключением некоторых крупных птиц (цапли, аисты, орлы и др.), у которых за время линьки не успевают смениться все маховые и часть их меняется раз в два года. У журавлей линька маховых перьев всегда бывает через год.

В брачный наряд птицы перелинивают обычно перед сезоном размножения в конце зимы–ранней весной, хотя бывают и исключения (утки начинают одеваться в брачное перо еще в августе и заканчивают зимой). Линька может быть полной, но чаще бывает частичной, когда меняется все мелкое контурное перо или только его часть, а маховые и рулевые перья сохраняются. Линька происходит у обоих полов, при этом окраска самцов может меняться, а у самок обычно остается прежней.

У некоторых птиц изменение окраски к брачному сезону связано не с линькой, а с изношенностью оперения. Весной у самца домового воробья бросается в глаза яркий черный подбородок, горло и верхняя часть груди, хотя осенью эти участки были почти такой же серовато-коричневой окраски, как и окружающее оперение. В этом случае перо имеет черную среднюю часть опахала со светлыми в тон остального оперения каемками, а так как перья черепицеобразно налегают друг на друга, то черный цвет незаметен. В течение года слабо пигментированные (а значит и менее прочные) края перьев постепенно вытираются, и к весне (т.е. к началу брачного сезона) самцы домовых воробьев приобретают характерную окраску. Таким же образом обыкновенный скворец, пестрый осенью, весной оказывается однотонного черного цвета с металлическим блеском. «Проявляется» к сезону размножения красный цвет на самцах горихвостки, чечетки, коноплянки и т.д.