Что такое периодическая система элементов менделеева

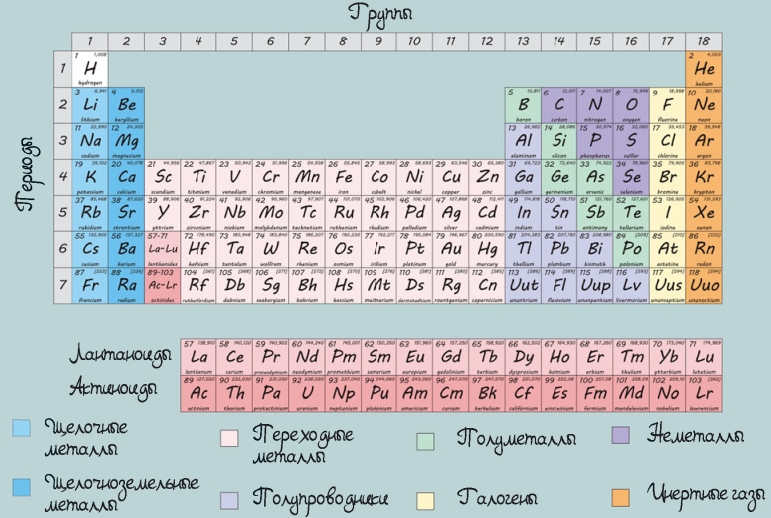

Периодическая система химических элементов Менделеева

Химические элементы являются «строительными блоками» любого вещества на нашей планете. Отличительной особенностью любого элемента является тот факт, что к нему относятся атомы только одного вида.

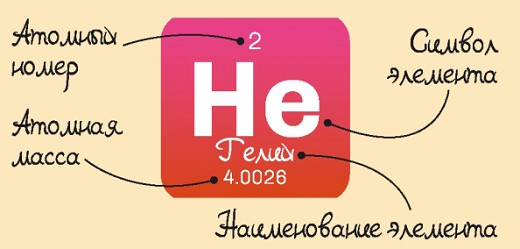

Атомный номер

Очень важной характеристикой элемента является его атомный номер. Этот номер соответствует числу протонов каждого атома. Например, у кислорода 8 протонов, поэтому его атомный номер равен 8. Количество протонов серебра — 47, в связи с этим и атомный номер серебра равен 47.

Разные формы элемента

Несмотря на то что элементы включают атомы одного вида, они могут находиться в разных формах. На это влияет не только температура, но и связь атомов в молекуле. В химии такое явление, т.е. существование одного и того же элемента в двух или более формах, называется аллотропия.

Группа инертных газов

Химические элементы со схожими свойствами объединяются в группы. Например, газы без цвета, вкуса и запаха, с крайне низкой химической активностью входят в группу инертных газов. Это аргон, неон, гелий, криптон, ксенон и радон. Внешние электронные оболочки их атомов заполнены целиком, поэтому инертные газы могут участвовать лишь в ограниченном количестве химических реакций. Этим и объясняется их низкая активность.

Группа щелочных металлов

Металлы, на внешней оболочке атомов которых находится всего один электрон, проявляют высокую химическую активность. Калий, натрий, литий и другие входят в группу щелочных металлов. Выделяют также группы щелочноземельных, переходных и постпереходных металлов, полуметаллов и неметаллов, галогенов и др.

Что такое периодическая система элементов?

Периодическая система элементов представляет собой таблицу, в которой каждый элемент помещен в специальную ячейку в зависимости от структуры его атома. Как и в любой таблице, в периодической системе элементов есть строки, идущие слева направо, и столбцы, расположенные сверху вниз. У каждых строки и столбца — свои характеристики, при этом все элементы распределены в соответствии со своими атомными номерами, которые равны количеству протонов в атомах.

Почему таблица называется периодической?

Таблица называется периодической, поскольку все ее элементы представлены в так называемых периодах.

Период — это строка таблицы, где элементы расположены в порядке увеличения зарядов их ядер.

В системе семь периодов. Первый — самый малый: в нем содержатся только два элемента — водород и гелий, а в шестом и седьмом их по 32.

Многие химические элементы были открыты к середине XIX в. Однако к тому времени еще не существовало единой системы, при помощи которой можно было бы объяснить свойства всех известных на тот момент элементов. К концу 60-х гг. XIX в. русский ученый Д.И. Менделеев проанализировал всю имеющуюся информацию и пришел к выводу, что свойства химических элементов и образуемых ими веществ зависят от атомной массы элементов. В 1869 г. он разработал периодическую систему химических элементов, расположив их в порядке возрастания атомных масс.

Группы элементов

Вертикальные колонки (столбики) в периодической системе называются группами. Всего таких колонок 18. У элементов, находящихся в каждом столбике, сходные конфигурации электронов.

Давай рассмотрим две группы: крайнюю слева и крайнюю справа. Крайняя слева группа — щелочные металлы. Они объединены в эту группу, так как на их внешней оболочке находится лишь 1 электрон, и все эти элементы обладают повышенной химической активностью.

Крайняя группа справа — инертные, или благородные, газы, внешняя оболочка которых целиком заполнена электронами. Именно этот показатель говорит о химической стабильности элементов правой группы.

Наименования и произношение символов химических элементов нужно выучить наизусть! Например: железо — Ferrum (символ элемента — Fe) произносится как «феррум», золото — Aurum (символ — Аи) произносится как «аурум», медь — Cuprum (символ — Си) произносится как «купрум».

Символы элементов

Каждый элемент периодической системы имеет наименование и символ, которые признаны Международным союзом теоретической и прикладной химии и понятны всем, кто занимается или интересуется химией.

Как правило, химические элементы обозначаются первой буквой их латинского названия. Например, водород на латыни именуется hydrogenium, поэтому химический элемент получил символ Н. А если названия нескольких элементов начинаются на одну и ту же букву, то в символе указывается еще одна буква, имеющаяся в названии этого элемента, например ртуть (hydrargyrum) — Hg.

Что можно узнать о каждом элементе из таблицы?

В таблице каждый элемент занимает определенную ячейку, в которой представлена следующая информация: название элемента, его символ, порядковый номер, а также относительная атомная масса.

Наименования, их произношение и знаки химических элементов нужно выучить наизусть! Например:

Металлы

Почти две трети химических элементов периодической системы являются металлами. Они отличаются высокими тепло- и электропроводностью, пластичностью, ковкостью и характерным металлическим блеском. Все эти свойства присущи металлам благодаря свободному перемещению электронов в кристаллических решетках.

Неметаллы

Неметаллы считаются самыми распространенными элементами не только в земной коре, но и в живых организмах, атмосфере и в целом во всей Вселенной. В основном все неметаллы расположены в правой верхней части периодической системы.

Все неметаллы проявляют типично неметаллические свойства:

Как создавалась периодическая таблица элементов Менделеева

У каждой области науки есть свой любимый юбилей. У физиков это «Принципы» Ньютона, книга 1687 года, которая ввела законы движения и гравитации. Биологи празднуют дарвиновское «Происхождение видов» (1859 год) и его день рождения (1809). Астрономы отмечают 1543 год, ведь именно тогда Коперник поместил Солнце в центр Солнечной системы. Что касается химии, ни одна причина для празднования не превзойдет появление периодической таблицы элементов, созданной 150 лет назад в марте русским химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым.

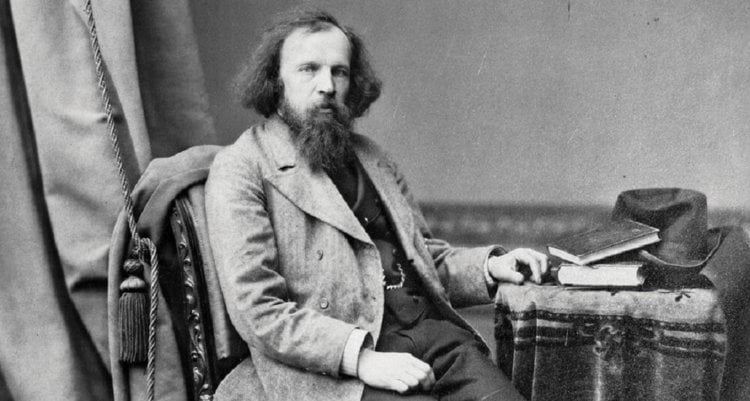

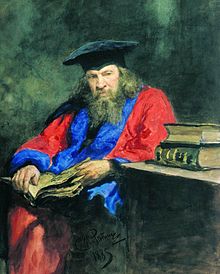

Дмитрий Иванович Менделеев.

Таблица Менделеева стала такой же привычной для студентов-химиков, как калькуляторы для бухгалтеров. Она содержит всю науку в чуть более сотне квадратов, содержащих символы и цифры. Она перечисляет элементы, которые составляют все земные вещества, сгруппированные таким образом, чтобы можно было выявить закономерности в их свойствах, определить цель химического исследования как в теории, так и на практике.

Периодическая таблица — это, бесспорно, самая важная концепция в химии.

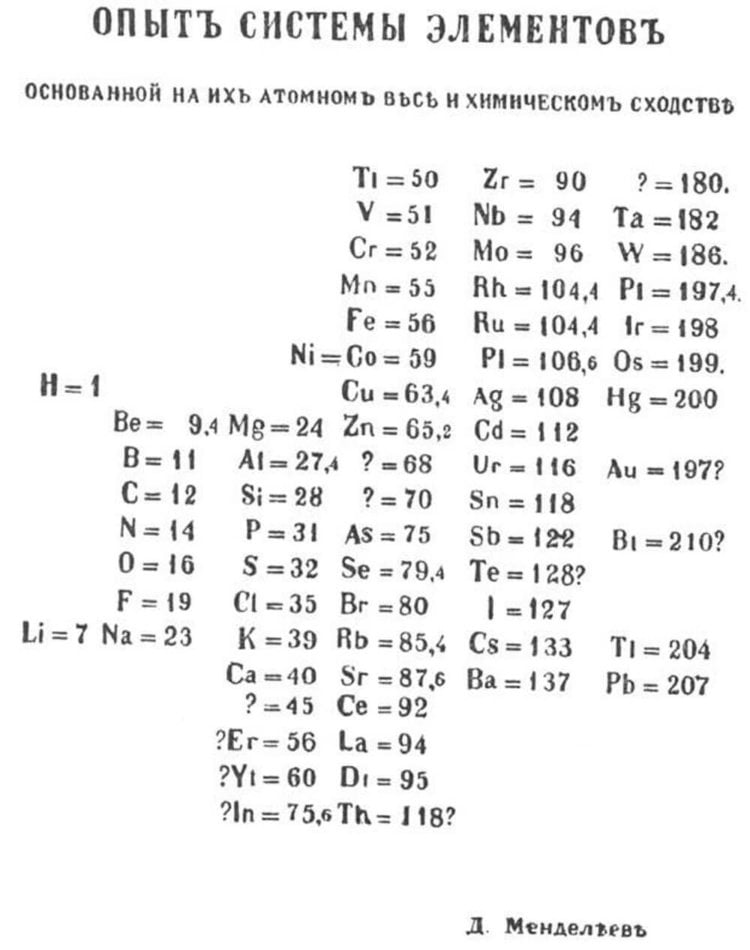

Таблица Менделеева выглядела как специальная таблица, однако сам он хотел, чтобы она отражала глубокую научную истину, которую он открыл: периодический закон. Его закон выявил глубокие семейные отношения между известными химическими элементами – они проявляют подобные свойства через регулярные промежутки (или периоды), если расположить их в порядке атомного веса – и позволил Менделееву предсказать существование элементов, которые еще не были обнаружены.

«До обнародования этого закона химические элементы были просто фрагментарными, случайными фактами в Природе», заявил Менделеев. «Закон периодичности впервые позволил нам увидеть неоткрытые элементы на расстоянии, которое раньше было недоступно для химического зрения».

Опыт системы элементов Д. Менделеева.

Таблица Менделеева не только предсказала существование новых элементов. Она подтвердила тогда еще спорную веру в реальность атомов. Она намекнула на существование субатомной структуры и предвидела математический аппарат, лежащий в основе правил, управляющих материей, которые в конечном счете проявили себя в квантовой теории. Его таблица завершила превращение химической науки из средневекового магического мистицизма алхимии в область современной научной строгости. Периодическая таблица символизирует не столько составляющие вещества, сколько логическую стройность и принципиальную рациональность науки в целом.

Как создавалась периодическая таблица

Легенда гласит, что Менделеев задумал и создал свою таблицу в один день: 17 февраля 1869 года по русскому календарю (для большей части мира это 1 марта). Но это, вероятнее всего, преувеличение. Менделеев думал о группировании элементов годами, и другие химики несколько раз рассматривали понятие связей между элементами в предыдущие десятилетия.

На самом деле, немецкий физик Иоганн Вольфганг Доберейнер заметил особенности группирования элементов еще в 1817 году. В те дни химики еще не полностью поняли природу атомов, описанную атомной теорией Джона Дальтона в 1808 году. В своей «новой системе химической философии» Дальтон объяснил химические реакции, предполагая, что каждое элементарное вещество состоит из атома определенного типа.

Дальтон предположил, что химические реакции производили новые вещества, когда атомы разъединяются или соединяются. Он полагал, что любой элемент состоит исключительно из одного вида атома, который отличается от других по весу. Атомы кислорода весили в восемь раз больше, чем атомы водорода. Дальтон считал, что атомы углерода в шесть раз тяжелее водорода. Когда элементы объединяются для создания новых веществ, количество реагирующих веществ может быть рассчитано с учетом этих атомных весов.

Дальтон ошибался насчет некоторых масс – кислород в действительности в 16 раз тяжелее водорода, а углерод в 12 раз тяжелее водорода. Но его теория сделала идею об атомах полезной, вдохновив революцию в химии. Точное измерение атомной массы стало основной проблемой химиков на последующие десятилетия.

Размышляя об этих весах, Доберейнер отметил, что определенные наборы из трех элементов (он назвал их триадами) показывают интересную связь. Бром, например, имел атомную массу где-то между массами хлора и йода, и все эти три элемента демонстрировали сходное химическое поведение. Литий, натрий и калий также были триадой.

Другие химики заметили связи между атомными массами и химическими свойствами, но лишь в 1860-х годах атомные массы стали достаточно хорошо поняты и измерены, чтобы выработалось более глубокое понимание. Английский химик Джон Ньюландс заметил, что расположение известных элементов в порядке увеличения атомной массы приводило к повторению химических свойств каждого восьмого элемента. Эту модель он назвал «законом октав» в статье 1865 года. Но модель Ньюландса не очень хорошо держалась после первых двух октав, что заставило критиков предложить ему расставить элементы в алфавитном порядке. И как вскоре понял Менделеев, отношение свойств элементов и атомных масс были чуть более сложными.

Организация химических элементов

Менделеев родился в Тобольске, в Сибири, в 1834 году и был семнадцатым ребенком у своих родителей. Он жил яркой жизнью, преследуя разные интересы и путешествуя по дороге к выдающимся людям. Во время получения высшего образования в педагогическом институте в Санкт-Петербурге он чуть не умер от тяжелой болезни. После окончания он преподавал в средних школах (это нужно было, чтобы получать жалование в институте), попутно изучая математику и естественные науки для получения степени магистра.

Затем он работал преподавателем и лектором (и писал научные работы), пока не получил стипендию для расширенного тура исследований в лучших химических лабораториях Европы.

Вернувшись в Санкт-Петербург, он оказался без работы, поэтому написал превосходное руководство по органической химии в надежде выиграть крупный денежный приз. В 1862 году это принесло ему премию Демидова. Также он работал редактором, переводчиком и консультантом в различных химических сферах. В 1865 году он вернулся к исследованиям, получил доктора наук и стал профессором Петербургского университета.

Вскоре после этого Менделеев начал преподавать неорганическую химию. Готовясь освоить это новое (для него) поле, он остался неудовлетворен доступными учебниками. Поэтому решил написать собственный. Организация текста требовала организации элементов, поэтому вопрос их наилучшего расположения непрестанно был у него на уме.

К началу 1869 года Менделеев добился достаточного прогресса, чтобы понять, что некоторые группы подобных элементов демонстрировали регулярное увеличение атомных масс; другие элементы с примерно одинаковыми атомными массами имели схожие свойства. Оказалось, что упорядочение элементов по их атомному весу было ключом к их классификации.

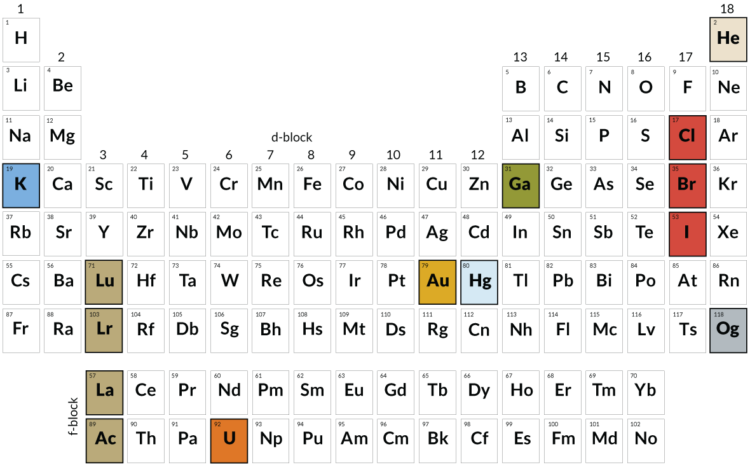

Периодическая таблица Д. Менелеева.

По собственным словам Менделеева, он структурировал свое мышление, записав каждый из 63 известных тогда элементов на отдельной карточке. Затем, посредством своего рода игры в химический пасьянс, он нашел закономерность, которую искал. Располагая карточки в вертикальных столбцах с атомными массами от низкой к более высокой, он разместил элементы со схожими свойствами в каждом горизонтальном ряд. Периодическая таблица Менделеева родилась. Он набросал черновую версию 1 марта, отправил ее в печать и включил в свой учебник, который скоро должен был быть опубликован. Также он быстро подготовил работу для представления Российскому химическому обществу.

«Элементы, упорядоченные по размерам их атомных масс, показывают четкие периодические свойства», писал Менделеев в своей работе. «Все сравнения, которые я провел, привели меня к выводу, что размер атомной массы определяет природу элементов».

Тем временем, немецкий химик Лотар Мейер также работал над организацией элементов. Он подготовил таблицу, похожую на менделеевскую, возможно, даже раньше, чем Менделеев. Но Менделеев издал свою первым.

Тем не менее, гораздо более важным, чем победа над Мейером, было то, как Менделеев использовал свою таблицу, чтобы сделать смелые прогнозы о неоткрытых элементах. В подготовке свой таблицы Менделеев заметил, что некоторых карточек недоставало. Он должен был оставить пустые места, чтобы известные элементы могли выровняться правильно. Еще при его жизни три пустых места были заполнены ранее неизвестными элементами: галлий, скандий и германий.

Менделеев не только предсказал существование этих элементов, но также правильно описал их свойства в подробностях. Галлий, например, открытый в 1875 году, имел атомную массу 69,9 и плотность в шесть раз превышающую воды. Менделеев предсказал этот элемент (он назвал его экаалюминий), только по этой плотности и атомной массе 68. Его прогнозы для экакремния близко соответствовали германию (открытому в 1886 году) по атомной массе (72 предсказано, 72,3 фактически) и плотности. Он также верно предсказал плотность германиевых соединений с кислородом и хлором.

Таблица Менделеева стала пророческой. Казалось, что в конце этой игры этот пасьян из элементов раскроет тайны Вселенной. При этом сам Менделеев был мастером в использовании своей же таблицы.

Успешные предсказания Менделеева принесли ему легендарный статус мастера химического волшебства. Но сегодня историки спорят о том, закрепило ли открытие предсказанных элементов принятие его периодического закона. Принятие закона могло быть в большей степени связано с его способностью объяснять установленные химические связи. В любом случае, прогностическая точность Менделеева, безусловно, привлекла внимание к достоинствам его таблицы.

К 1890-м годам химики широко признали его закон как веху в химическом познании. В 1900-м году будущий нобелевский лауреат по химии Уильям Рамсей назвал это «величайшим обобщением, которое когда-либо проводилось в химии». И Менделеев сделал это, сам не понимая как.

Математическая карта

Во многих случаях в истории науки великие предсказания, основанные на новых уравнениях, оказывались верными. Каким-то образом математика раскрывает некоторые природные секреты, прежде чем экспериментаторы их обнаружат. Один из примеров — антиматерия, другой — расширение Вселенной. В случае Менделеева, предсказания новых элементов возникли без какой-либо творческой математики. Но на самом деле Менделеев открыл глубокую математическую карту природы, поскольку его таблица отражала значение квантовой механики, математических правил, управляющих атомной архитектурой.

В своей книге Менделеев отметил, что «внутренние различия материи, которую составляют атомы», могут быть ответственны за периодически повторяющиеся свойства элементов. Но он не придерживался этой линии мышления. По сути, многие годы он размышлял о том, насколько важна атомная теория для его таблицы.

Но другие смогли прочитать внутреннее послание таблицы. В 1888 году немецкий химик Йоханнес Вислицен объявил, что периодичность свойств элементов, упорядоченных по массе, указывает на то, что атомы состоят из регулярных групп более мелких частиц. Таким образом, в некотором смысле таблица Менделеева действительно предвидела (и предоставила доказательства) сложную внутреннюю структуру атомов, в то время как никто не имел ни малейшего представления о том, как на самом деле выглядел атом или имел ли он какую-нибудь внутреннюю структуру вовсе.

К моменту смерти Менделеева в 1907 году ученые знали, что атомы делятся на части: электроны, переносящие отрицательный электрический заряд, плюс некоторый положительно заряженный компонент, делающий атомы электрически нейтральными. Ключом к тому, как эти части выстраиваются, стало открытие 1911 года, когда физик Эрнест Резерфорд, работающий в Манчестерском университете в Англии, обнаружил атомное ядро. Вскоре после этого Генри Мозли, работавший с Резерфордом, продемонстрировал, что количество положительного заряда в ядре (число протонов, которое он содержит, или его «атомное число») определяет правильный порядок элементов в периодической таблице.

Атомная масса была тесно связана с атомным числом Мозли — достаточно тесно, чтобы упорядочение элементов по массе только в нескольких местах отличалось от упорядочения по числу. Менделеев настаивал на том, что эти массы были неправильными и нуждались в повторном измерении, и в некоторых случаях оказался прав. Осталось несколько расхождений, но атомное число Мозли прекрасно легло в таблицу.

Примерно в то же время датский физик Нильс Бор понял, что квантовая теория определяет расположение электронов, окружающих ядро, и что самые дальние электроны определяют химические свойства элемента.

Подобные расположения внешних электронов будут периодически повторяться, объясняя закономерности, которые первоначально выявила таблица Менделеева. Бор создал свою собственную версию таблицы в 1922 году, основываясь на экспериментальных измерениях энергий электронов (наряду с некоторыми подсказками из периодического закона).

Таблица Бора добавила элементы, открытые с 1869 года, но это был тот же периодической порядок, открытый Менделеевым. Не имея ни малейшего представления о квантовой теории, Менделеев создал таблицу, отражающую атомную архитектуру, которую диктовала квантовая физика.

Новая таблица Бора не стала ни первым, ни последним вариантом изначального дизайна Менделеева. Сотни версий периодической таблицы с тех пор были разработаны и опубликованы. Современная форма — в горизонтальном дизайне в отличие от первоначальной вертикальной версии Менделеева — стала широко популярной только после Второй мировой войны, во многом благодаря работе американского химика Гленна Сиборга.

Сиборг и его коллеги создали несколько новых элементов синтетически, с атомными числами после урана, последнего природного элемента в таблице. Сиборг увидел, что эти элементы, трансурановые (плюс три элемента, предшествовавшие урану), требовали новой строки в таблице, которую не предвидел Менделеев. Таблица Сиборга добавила строку для тех элементов под аналогичным рядом редкоземельных элементов, которым тоже не было места в таблице.

Вклад Сиборг в химию принес ему честь назвать собственный элемент — сиборгий с номером 106. Это один из нескольких элементов, названных в честь известных ученых. И в этом списке, конечно, есть элемент 101, открытый Сиборгом и его коллегами в 1955 году и названный менделевием — в честь химика, который прежде всех остальных заслужил место в периодической таблице.

Заходите на наш канал с новостями, если хотите больше подобных историй.

Периодическая система химических элементов

Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов (табли́ца Менделе́ева) — классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы). Всего предложено несколько сотен [1] вариантов изображения периодической системы (аналитических кривых, таблиц, геометрических фигур и т. п.). В современном варианте системы предполагается сведение элементов в двумерную таблицу, в которой каждый столбец (группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в определённой мере подобные друг другу.

Содержание

История открытия

К середине XIX века были открыты 63 химических элемента, и попытки найти закономерности в этом наборе предпринимались неоднократно. В 1829 году Дёберейнер опубликовал найденный им «закон триад»: атомный вес многих элементов близок к среднему арифметическому двух других элементов, близких к исходному по химическим свойствам (стронций, кальций и барий; хлор, бром и иод и др.). Первую попытку расположить элементы в порядке возрастания атомных весов предпринял Александр Эмиль Шанкуртуа (1862), который разместил элементы вдоль винтовой линии и отметил частое циклическое повторение химических свойств по вертикали. Обе указанные модели не привлекли внимания научной общественности.

В 1866 году свой вариант периодической системы предложил химик и музыкант Джон Александр Ньюлендс, модель которого («закон октав») внешне немного напоминала менделеевскую, но была скомпрометирована настойчивыми попытками автора найти в таблице мистическую музыкальную гармонию. В этом же десятилетии появились ещё несколько попыток систематизации химических элементов; ближе всего к окончательному варианту подошёл Юлиус Лотар Мейер (1864). Д. И. Менделеев опубликовал свою первую схему периодической таблицы в 1869 году в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского химического общества); ещё ранее (февраль 1869 г.) научное извещение об открытии было им разослано ведущим химикам мира.

По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определённого количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото похоже на серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним добавляются и изменения. Отличием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две — атомная масса и химическое сходство. Для того, чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов (например, бериллия, индия, урана, тория, церия, титана, иттрия), несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу согласно его фактической максимальной валентности), оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы. В 1871 году на основе этих работ Менделеев сформулировал Периодический закон, форма которого со временем была несколько усовершенствована.

Научная достоверность Периодического закона получила подтверждение очень скоро: в 1875—1886 годах были открыты галлий (экаалюминий), скандий (экабор) и германий (экасилиций), для которых Менделеев, пользуясь периодической системой, предсказал не только возможность их существования, но и, с поразительной точностью, описал целый ряд физических и химических свойств.

В начале XX века с открытием строения атома было установлено, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра, равным атомному номеру и числу электронов, распределение которых по электронным оболочкам атома элемента определяет его химические свойства.

Структура периодической системы

Наиболее распространёнными являются 3 формы таблицы Менделеева: «короткая» (короткопериодная), «длинная» (длиннопериодная) и «сверхдлинная». В «сверхдлинном» варианте каждый период занимает ровно одну строчку. В «длинном» варианте лантаноиды и актиноиды вынесены из общей таблицы, делая её более компактной. В «короткой» форме записи, в дополнение к этому, четвёртый и последующие периоды занимают по 2 строчки; символы элементов главных и побочных подгрупп выравниваются относительно разных краёв клеток.

Ниже приведён длинный вариант (длиннопериодная форма), утверждённый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.

| Группа → Период ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||

| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||

| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||

| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |

| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |

| 6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |

| 7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Fl | 115 Uup | 116 Lv | 117 Uus | 118 Uuo |

| 8 | 119 Uue | 120 Ubn | *** | |||||||||||||||

| Лантаноиды * | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |||

| Актиноиды ** | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | |||

| Суперактиноиды *** | 121 Ubu | 122 Ubb | 123 Ubt | 124 Ubq | 125 Ubp | 126 Ubh | ||||||||||||