Что такое первая и вторая сигнальные системы человека

СИГНА́ЛЬНЫЕ СИСТЕ́МЫ

Том 30. Москва, 2015, стр. 145

Скопировать библиографическую ссылку:

СИГНА́ЛЬНЫЕ СИСТЕ́МЫ в физиологии, системы рефлекторных связей, формирующихся в коре больших полушарий головного мозга при поступлении в неё импульсов от внешних и внутр. раздражителей. Обеспечивают точное взаимодействие частей организма и приспособление целого организма к окружающей среде. Термин введён И. П. Павловым (1932), который выделил общую для животных и человека первую С. с. и специфичную только для человека вторую С. с. Первая С. с. отражает действительность в форме ощущений и восприятий, составляет основу высшей нервной деятельности и сводится к совокупности условных и безусловных рефлексов на непосредств. раздражители или их следы. У человека она характеризуется большей, чем у животных, скоростью иррадиации и концентрации возбуждения и торможения и др. нервных процессов, их подвижностью (обеспечивают быстроту переключения), образованием условных рефлексов высших порядков (с преобладанием следовых рефлексов). Животные лучше различают отд. раздражители, человек – их комбинации. Вторая С. с. формируется с помощью речи и мышления, трудовой и обществ. деятельности, под влиянием общения с др. людьми, т. е. определяется и биологич., и социальными факторами. Она представлена системой речевых сигналов (произносимых, слышимых, видимых). В словах содержится обобщение сигналов первой системы и, т. о., они становятся «сигналами сигналов». Благодаря обобщённому отражению явлений и предметов, а также абстракциям человек обладает неограниченной возможностью ориентации в окружающем мире. Применительно к человеку обе С. с. рассматривались Павловым как разл. уровни единой высшей нервной деятельности, функционирующие в тесном взаимодействии, причём вторая С. с. играет ведущую роль.

Отличия первой и второй сигнальной системы человека

В процессе жизнедеятельности организм вырабатывает множество условных рефлексов. По учению И.П.Павлова, с их помощью осуществляется его ответная реакция на действующие раздражители. Такая согласованная деятельность всех органов и систем носит название условно-рефлекторной. Она не происходит стихийно. Действуют закономерности, часть из которых идентичны у людей и животных. В то же время поведение человека управляется дополнительными нейрофизическими реакциями, которые объединены одним термином — высшая нервная деятельность.

Особенности высшей нервной деятельности человека

В основе высшей нервной деятельности (ВНД) лежат условные рефлексы. По мере появления новых способов взаимодействия человеческой популяции с окружающим миром, вырабатывалась форма общения — речь. С ее появлением реакция людей на внешние раздражители начала видоизменяться. С одной стороны, человек, получая негативное воздействие, может выразить свой страх, боль, голод словесно. С другой, слова могут являться такими же раздражителями.

Условный рефлекс начинает действовать не только от ощущения холода, жары, света, темноты, но и от слов, несущих смысл этих явлений.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Еще в 1863 году И.М. Сеченов высказал мысль о том, что психическая деятельность человека в своей основе имеет рефлексы. С их помощью человек приспосабливается к окружающему миру, они лежат в основе его поведения. Такая деятельность головного мозга является одним из главных отличий человека от животных. Она получается в детстве и передается по наследству. Возрастные процессы способствуют увеличению способности мозга к рассудочной деятельности, мышлению.

Насколько высок уровень развития нервной системы, настолько больше рассудительности в мыслях и поступках.

Одной из функций мозга человека является сознание. Материальная основа ВНД — кора больших полушарий, подкорковые ядра, промежуточный мозг. Их строение обуславливает связь окружающего мира с психикой человека.

Если рассматривать высшую нервную деятельность людей, то следует разграничить уровни:

Первая и вторая сигнальные системы

Выражение реакции на условные и безусловные раздражители происходит посредством сигнальных систем.

Первая сигнальная система — система условнорефлекторных связей, формирующихся в коре головного мозга животных и человека при воздействии на рецепторы раздражений, исходящих из внешней и внутренней среды.

Первая сигнальная система начинает функционировать в ответ на тактильные, визуальные, обонятельные раздражители, поступающие к органам чувств непосредственно через рецепторы.

Вторая сигнальная система — свойственная человеку система условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов, то есть не непосредственного раздражителя, а его словесного обозначения.

Вторая, не уступающая первой по силе и значимости, вызывает образование особых связей в сознании. В результате неоднократных аналогичных воздействий, в дальнейшем эти связи срабатывают без подкрепления и приобретают рефлекторные свойства на долгие годы.

Итак, первая сигнальная система — совокупность ощущений, восприятий раздражителей окружающего мира. Вторая — возникшая на основе первой, — это речь. В человеческой популяции слово исполняет функцию такого же раздражителя, как естественный природный фактор. Под его влиянием запускаются психические и физиологические реакции.

Чем представлены сигнальные системы в организме

Условные сигналы постоянно поступают в организм из внешней и внутренней среды посредством органов чувств. Их воспринимают:

Это ощущения, которые предупреждают об опасности или иных обстоятельствах, требующих реакции. Это первая сигнальная система. Она аналогична у людей и животных.

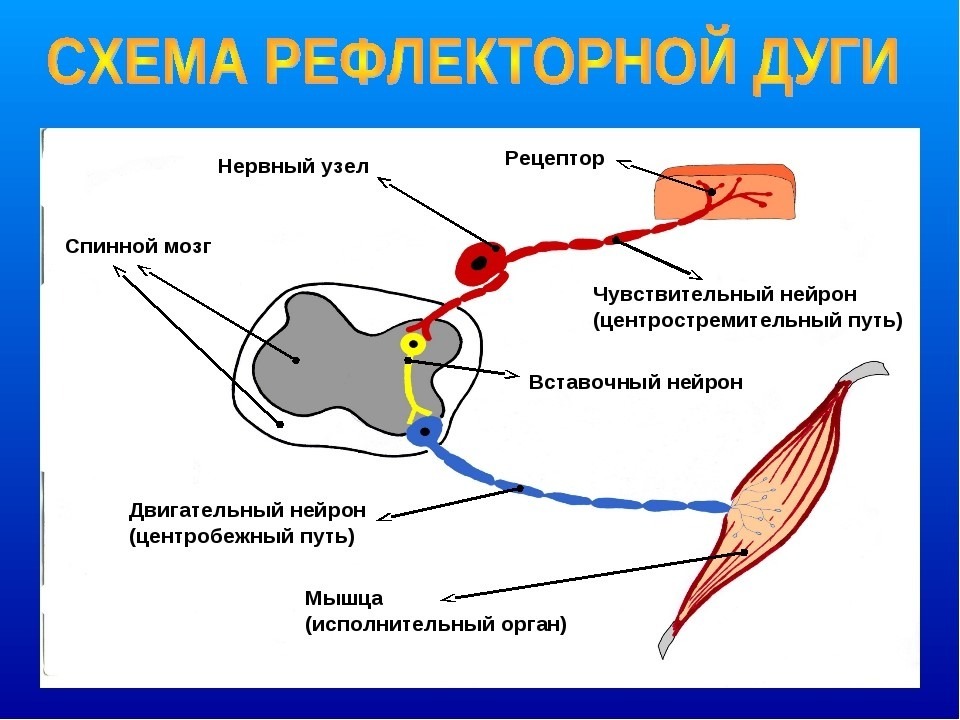

Механизм развития ответной реакции следующий: от клетки-рецептора сигнал идет в головной мозг по центростремительному нейрону, обрабатывается в ответственном за данную сенсорику участке и по центробежному нейрону передается на орган, реакция которого должна защитить организм.

В отличие от животных, восприятие окружающей среды у которых связано только с ощущениями, у человека присутствует вторая сигнальная система. По выражению И.П. Павлова, сигналом сигналов является слово. Речь, появившаяся и развившаяся в процессе эволюции Homo sapiens (человека разумного), обеспечила возможность общения особей между собой, передачу сигналов об опасности до их воздействия. Позднее из отдельных возгласов сформировались слова, которые стали понятны окружающему социуму.

Сравнение систем

Особенности двух сигнальных систем (СС) можно рассмотреть на примерах.

Пожар вызывает у животного и человека непреодолимое желание спасаться. При этом:

Для животного и человека характеристика опасности имеет различные проявления.

Сигнал об опасности носит при первой и второй СС может носить различный характер.

Взаимодействие между первой и второй сигнальными системами

Обе сигнальные системы не существуют изолированно друг от друга. Между ними налажено четкое взаимодействие.

Восприятие информации только на слух не всегда достаточно для всесторонней оценки какого-либо фактора.

Рассказывая ученикам о влиянии радиации на здоровье человека, учитель не так ярко донесет ее опасность, как при демонстрации последствий радиоактивного облучения. В таком случае к донесенной информации присоединится визуальное восприятие сигнала. В сознании сформируется объективное представление.

Объявление по громкоговорителю на автовокзале, к примеру, о переносе рейса, не сразу воспринимается пассажирами по различным причинам. Чтобы обеспечить доходчивость информации, можно написать объявление, либо пустить бегущую строку на световому табло. В таком случае аудиосигнал будет грамотно дополнен визуальным изложением того же факта.

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сигнальные системы — система условных связей, ассоциаций, с помощью которых живые организмы взаимодействуют с окружающей средой.

Понятие «сигнальной системы» введено И. П. Павловым в 1932 г. для объяснения физиологических закономерностей работы головного мозга и является отражением системных принципов организации функционирования мозга, а также особенностей высшей нервной деятельности (см.), позволяющих организму обеспечить наилучшие соотношения со средой обитания.

Сигнальные системы играют огромную роль в жизни человека и животных. Принцип сигнализации реализуется уже на уровне простейших, и все дальнейшее усложнение и совершенствование приспособительных возможностей организмов в значительной мере определяется эволюцией С. с. В частности, возможность своевременного реагирования на сигнал, предваряющий действие биологически существенного фактора, равноценна решению вопроса о дальнейшем существовании, поскольку этот фактор может быть полезным или вредным для данного организма.

Сигналами жизненно важных явлений и предметов, удовлетворяющих ту или иную потребность организма, могут стать любые природные физ. или хим. агенты — звуки, запахи, зрительные образы и др. На их основе формируется так наз. первая сигнальная система, общая для всего животного мира, включая и человека.

Понятие «сигнальная система» — одно из центральных в учении И. П. Павлова об условных рефлексах (см.). И. П. Павлов, рассматривавший условные рефлексы как вид ассоциаций, полагал, что все поведение животного определяется уровнем организации в. н. д. Первый из них объединяет систему безусловных рефлексов (см.) — пищевых, оборонительных, половых и др., включая такие сложные их формы, как инстинкты (см.), влечения (см.) и др. В основе функционирования этих рефлексов лежат механизмы генетической памяти. Безусловные рефлексы — это способ приспособления организма к среде, но он ограничен жесткими рамками врожденных механизмов.

Второй уровень в. н. д. представлен системой сигнализации жизненно важных факторов сопутствующими или связанными с ними природными агентами. Сочетаясь с действием безусловных раздражителей, эти агенты по механизму условной, или временной, связи (стимул — подкрепление) становятся их сигналами. Совокупность таких условных связей и представляет собой С. с., к-рая у животных является единственной, а у человека — первой С. с. Она обеспечивает организму широкие приспособительные возможности к ориентации в окружающей среде.

Для человека значение первой Сигнальной системы полностью сохраняется. Но его эволюция, отличавшаяся такими качественно новыми категориями, как социальные отношения, потребовала развития различных форм общения. Сначала это были жесты, мимика, возгласы. Затем возгласы стали превращаться в слова, слитную речь. На основе способности к высшим формам обобщения, абстракции сформировалось мышление (см.), к-рое обогатилось знаниями, создало науку и искусство. Человек стал не только приспосабливаться к природе, но и приспосабливать природную среду для своих нужд.

Так сформировалась свойственная человеку вторая С. с., олицетворяющая обобщающую сигнализацию в виде речи (произносимой, слышимой), письма, рисования, жестов и др. (см. Речь). Слово, объединяя сигналы первой С. с., становится сигналом сигналов; словами же обозначаются действия, взаимоотношения разного рода.

Становление второй Сигнальной системы хорошо прослеживается в наблюдениях за развитием детей. В первые три года жизни формируется преимущественно первая С. с. и эмоциональная сфера. Способность к более высокой степени обобщения вырабатывается на 4—5-м году жизни, после чего вторая С. с. становится определяющей в последующей жизни человека.

Структурно-функциональное обеспечение С. с. отличается сложностью. Сигнал как физ. или хим. фактор воспринимается рецепторами (см.) — входными устройствами анализаторов (см.). В рецепторах происходит кодирование информации в форме последовательности нервных импульсов (см. Нервный импульс). Нервный код подвергается первичному анализу в передаточных реле (промежуточных центрах) сенсорного тракта и поступает в проекционные зоны коры головного мозга (см.). Предполагается, что там формируются соответствующие внешнему воздействию моносенсорные образы, а в ассоциативных полях, отличающихся наличием полисенсорных элементов, на основе конвергенции создаются полисенсорные ассоциации: слуховые и тактильные, обонятельно-вкусовые и др. Для сигнальной деятельности существенны такие ассоциации, в к-рых одна из составляющих сложного образа выступает в качестве предвестника, сигнала другой части, представляющей жизненно важный для организма фактор, напр, в комплексе «запах — пища» естественным сигналом выступает запах, воспринимаемый как предвестник пищи.

Другим важным звеном С. с. являются центры потребностей, возбуждение или торможение к-рых обусловливает действенность или недейственность данного сигнала, напр, запах пищи у сытого животного не вызовет пищевого рефлекса, поскольку гипоталамический «центр голода» окажется заторможенным.

Важную роль выполняет память (см.), хранящая в закодированном виде копии сенсорных (чувствительных) признаков безусловно действующих факторов (безусловных раздражителей), заложенных в ней генетически, а также весь приобретаемый организмом индивидуальный жизненный опыт.

Конечным звеном деятельности С. с. является непосредственный двигательный акт, осуществляемый с помощью исполнительных органов — мышц, желез.

Перечисленные и нек-рые другие системы мозга (лимбическая, базальные ядра и др.) обеспечивают его аналитико-интегративную деятельность, на к-рой основывается работа сигнальных систем (см. Базальные ядра, Лимбическая система). При этом для второй С. с. имеют значение специфические области коры большого мозга — моторные и сенсорные центры речи, центры чтения и письма, зоны проекции губ, языка, гортани и др.

Нарушения в деятельности С. с. могут быть вызваны неправильным или дефектным функционированием любого из перечисленных звеньев. Частичное или полное поражение той или иной сенсорной системы, аппарата памяти, системы активации ведет к серьезным расстройствам аналитико-интегративной функции мозга.

Особенно уязвима вторая Сигнальные системы человека. Поражение сенсорных и моторных центров, периферических аппаратов проявляется в разнообразных нарушениях функции речи, чтения, письма, изобразительной способности, узнавания слов, предметов, т. е. в различных формах афазии (см.), апраксии (см.), агнозии (см.).

Функциональные и органические поражения ц. н. с. вызывают различные нервные и психические заболевания. Нек-рые формы патологии имеют аналоги у животных, что позволило И. П. Павлову дать их физиол. анализ. Он подчеркивал значение типов высшей нервной деятельности (см.). У собак возбудимого типа быстрая смена возбуждения торможением, перенапряжение тормозного процесса легко вызывают невротические расстройства (см. Неврозы экспериментальные). Главными «поставщиками» неврозов И. П. Павлов назвал собак слабого тормозного типа, поскольку они не могут выносить ни напряженного возбуждения, ни напряженного торможения. При перенапряжении возбудительного процесса такие животные впадают в состояние, сходное с истерией. У людей, полагал И. П. Павлов, истерия (см.) характеризуется также нек-рым разобщением деятельности первой и второй С. с. Большую роль в этом играет развитие фазовых, гипнотических состояний, при к-рых часто сказывается влияние эмоционального «заряда» подкорки при концентрации нервных процессов в коре и чрезвычайной их «зафиксированности».

Предположения И. П. Павлова о нарушении правильного взаимодействия между первой и второй С. с. при нервно-психических заболеваниях получили дальнейшее развитие в работах А. Г. Иванова-Смоленского и других ученых. С этих позиций рассматривались причины возникновения таких заболеваний, как неврозы, психозы (см. Психические болезни), шизофрения (см.).

Следует отметить, что нарушение функции второй С. с. является очень сложной проблемой. При анализе заболеваний необходимо учитывать взаимодействие различных социальных факторов с патологическими; большое значение имеют психологические показатели, к-рые не всегда удается объяснить с позиций физиологии.

Методы исследования Сигнальных систем разнообразны. Это прежде всего классический метод условных рефлексов в различных его модификациях с параллельной регистрацией двигательных и вегетативных реакций. Широко используются электрофизиологические методы: электроэнцефалография (см.), электромиография (см.), микроэлектродный метод исследования (см.), позволяющие изучать активность отдельных нейронов и их популяций в сочетании с машинным математическим анализом данных (у человека нейрональная активность регистрируется только в клинических условиях с диагностической целью). Широко применяются также различные виды ассоциативного словесного эксперимента, запись электрической активности мышц, участвующих в акте речи. Наряду с этим используются данные, получаемые при изучении сенсорных и других систем, участвующих в интегративно-аналитической деятельности мозга.

Библиография: Иванов-Смоленский А. Г. Очерки экспериментального исследования высшей нервной деятельности человека, М., 1971; Кольцова М. М. Развитие сигнальных систем действительности у детей, Л., 1980, библиогр.; Кратин Ю. Г. Анализ сигналов мозгом, Л., 1977, библиогр.; Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности, М., 1977, библиогр.; Орбели Л. А. Вопросы высшей нервной деятельности, М.— Л., 1949; Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных, М., 1973; Пенфилд В. и Робертс Л. Речь и мозговые механизмы, пер. с англ., Л., 1964, библиогр.; Сеченов И. М. Избранные произведения, т. 1, М., 1952; Фирсов Л. А. и Плотников В. IO. Голосовое поведение антропоидов, Л., 1981, библиогр.

Что такое первая и вторая сигнальные системы человека

Проблема формирования поведенческих стратегий личности на данный момент является малоизученной. Тем более нет исследований, касающихся связей стратегий поведения с типологическими особенностями личности, базирующимися на взаимодействии первой и второй сигнальных систем.

На первой, связанной с появлением понимания ребенком речи окружающих и возникновением первых собственных слов, начинают образовываться смысловые связи между словом, предметом и действием. Корковые процессы, возникая под влиянием словесных воздействий, проявляются в виде движений или действий.

Л.С. Выготский выделяет три стадии, при которых слово становится отражением действительности:

В ходе формирования процесса активного речевого общения и появления словесных реакций в ответ на воздействие окружающих предметов наступает 2-я стадия форм. II сигнальная система, при которой устанавливается такая тесная взаимосвязь между I и II сигнальными системами, что все раздражения, приходящие в I сигнальную систему обязательно проходят и во II, т.е. мы наблюдаем опосредование речью всех раздражений и реакций ребенка.

Третья стадия в развитии II сигнальной системы отличается появлением ее относительной самостоятельности, при которой I сигнальная система находится как бы в заторможенном состоянии, не принимая участия в реализации состоявшихся и формировании новых связей.

Таким образом, вторая сигнальная система, появляясь вместе с пониманием ребенка речи окружающих и формируясь в процессе овладения средствами языка и использования его в общении, принимает все большее участие во всей динамике мозговой деятельности ребенка, становясь со временем доминирующей.

Становление типов ВНД происходит на протяжении всего детства. Уже в дошкольном и младшем школьном возрасте отмечается проявление черт или того или иного типа ВНД.

При этом анализ работ известных психологов и физиологов свидетельствует о преобладании в детском возрасте черт «художественного» типа. Так, например, В.В.Зеньковский подразделяет мышление дошкольника на познавательные и эмоциональные: «как особая форма психической работы, как особый путь ориентирования и понимания, познавательное мышление диффренцируется медленно постепенно освобождаясь от влияния эмоций и желаний. При этом он отмечает, что мышление дошкольника никогда не бывает «чистым», поскольку подчиняется общим жизненным задачам ребенка, выдвигаемым перед ним эмоциональной сферой: «центр психической работы у ребенка лежит не в его интеллекте, а в эмоциях, но это вовсе не ослабляет работы мышления, а только придает ей другой характер».

Однако параллельно с развитием речи в этом же возрасте формируется словесно-логическое мышление, составляющее основу мыслительного типа.

Исследуя проблему поведения, его можно характеризовать с точки зрения производительности или непроизвольности регуляции деятельности или нормированности и «индивидуальности» (Х.Хекхаузен).

Теоретически и экспериментально доказано, что «при нормальных условиях все вообще произвольные реакции человека опосредуются и регулируются второй сигнальной системой» (Е.И. Бойко). Что касается нормированности или «индивидуальности», то, как считает Х.Хекхаузен, «индивидуальным» действие делает то, что оно всецело не определяется условиями ситуации. В связи с этим он выделяет 3 критерия «индивидуальности» действия по степени соответствия действиям других людей, поступкам человека в других ситуациях, действиям человека в аналогичных ситуациях в прошлом.

По мере того, как по этим показателям действие становится все более «индивидуальным», оно все меньше зависит от внешних обстоятельств и все более определяется личностными особенностями субъекта (Х.Хекхаузен).

Таким образом, можно предположить, что для лиц «художественного» типа особо актуальны проблемы самоактуализации собственного «Я» и их положение в социуме, что характеризует субъективную направленность личности, возможно, объяснимую повышенной тревожностью, неуверенностью в себе и своих силах, заниженной самооценкой и низким уровнем притязаний, склонностью к самообвинению, рефлексии в себе в первую очередь недостатков, чем достижений, что подтверждается также результатами опросников самоотношения В.В.Столина и личного опросника Г.Кеттела. В силу вышеназванных причин «художникам» необходимо признание их успехов, обязательная оценка извне для выработки адекватной самооценки и повышения рейтинга в собственных глазах. Все это способствует формированию «субъектной» стратегии поведения, имеющей целью достижение успеха.

Первая и вторая сигнальные системы

Все закономерности условно рефлекторной деятельности являются общими для высших животных и человека. И у человека вырабатываются условные рефлексы на различные сигналы внешнего мира или внутреннего состояния организма, если только различные раздражения экстеро- или интерорецепторов сочетаются с какими-либо раздражениями, вызывающими безусловные или условные рефлексы. И у человека при соответствующих условиях возникает внешнее (безусловное) или внутреннее (условное) торможение. И у человека наблюдается иррадиация и концентрация возбуждения и торможения, индукция, динамическая стереотипия и другие характерные проявления условнорефлекторной деятельности.

Общими и для животных и для человека являются анализ и синтез непосредственных сигналов внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему действительности.

По этому поводу И. П. Павлов говорил: «Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды как общеприродной, так и от пашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными».

Возникновение речевой сигнализации внесло новый принцип в деятельность больших полушарий. «Если наши ощущения и представления,— говорил И. П. Павлов,— относящиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действительности, конкретные сигналы, то речь, специально прежде всего кинестезические раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее специально человеческое высшее мышление, создающее сперва общечеловеческий эмпиризм, а наконец, и науку — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в себе самом».

Словесными сигналами человек обозначает все то, что он воспринимает при помощи своих рецепторов. Слово как «сигнал сигналов» дает возможность отвлечься от конкретных предметов и явлений. Развитие словесной сигнализации сделало возможным обобщение и отвлечение, находящие свое выражение в понятиях человека. «Всякое слово (речь) уже обобщает.

Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее». Вторая сигнальная система неразрывно связана с социальной жизнью человека, является результатом сложных взаимоотношений, в которых находится индивидуум с окружающей его общественной средой. Словесная сигнализация, речь, язык являются средствами общения людей, они развились у людей в процессе коллективного труда. Таким образом, вторая сигнальная система социально детерминирована.

Вне общества — без общения с другими людьми — вторая сигнальная система не развивается. Описаны случаи, когда дети, унесенные дикими животными, оставались живы и вырастали в зверином логове. Они не понимали речи и не умели говорить. Известно также, что люди, в молодом возрасте изолированные на десятки лет от общества других людей, забывали речь; вторая сигнальная система у них переставала функционировать.

Учение о высшей нервной деятельности дало возможность раскрыть закономерности функционирования второй сигнальной системы. Оказалось, что основные законы возбуждения и торможения являются общими и для первой и для второй сигнальных систем. Возбуждение любого пункта коры больших полушарий у человека приводится в связь с зонами восприятия речи и ее выражения, т. е. с сенсорными и моторными центрами речи. Доказательства этому даны в опытах А. Г. Иванова-Смоленского и его сотрудников на детях.

После образования условного рефлекса на какой-либо звуковой или световой сигнал, например, на звук звонка или вспыхивание красной лампы, словесное обозначение условного сигнала, т. е. слова «звонок», «красный цвет», вызывают сразу без предварительного сочетания с безусловным раздражителем условный рефлекс. При обратных условиях опыта, когда условный рефлекс был выработан на словесный сигнал, т. е. когда условным раздражителем являлись слова «звонок» или «красная лампа», условный рефлекс наблюдался при первом же применении в качестве раздражителя звука звонка или вспыхивания красной лампы, которые не сочетались никогда ранее с безусловным раздражением.

В некоторых опытах Л. И. Котляревского безусловным раздражителем было затемнение глаза, вызывавшее расширение зрачка. Условным раздражителем при этом был звонок. После выработки условного рефлекса иа звук звонка достаточно было произнести слово «звонок», как появлялся условный рефлекс. Более того, если сам испытуемый произносил это слово, то также возникал условный рефлекс сужения или расширения зрачка. Такие же явления наблюдались, если безусловным раздражителем было надавливание на глазное яблоко, вызывавшее рефлекторное урежение сердечной деятельности.

Механизм подобных условнорефлекторных реакции связан с тем, что в процессе обучения речи, задолго до опытов, возникли временные связи между корковыми пунктами, воспринимающими сигналы от различных предметов, и центрами речи, воспринимающими словесные обозначения предметов. Таким образом, центры речи включаются в образование временных связей в коре мозга человека. Во всех описанных опытах мы встречаемся с явлением элективной иррадиации, заключающейся в том, что возбуждения из первой сигнальной системы передаются во вторую и обратно. Элективная иррадиация является существенно новым физиологическим принципом, проявляющимся в деятельности второй сигнальной системы и характеризующим се соотношение с первой.

Слово воспринимается человеком не только как отдельный звук или сумма звуков, а как определенное понятие, т. е. воспринимается его смысловое значение. Это доказывают опыты Л. А. Шварц, которая, выработав условный рефлекс на какое-либо слово, например, «тропинка», затем заменяла его синонимом, например, словом «дорожка». Слово-синоним вызывало точно такую же условнорефлекториую реакцию, как и то слово, на которое был выработан условный рефлекс. Аналогичное явление наблюдалось при замене русского слова, служившего условным раздражителем, тем же по смыслу словом на иностранном языке, знакомом испытуемому. Существенно важно, что «нейтральные» слова, т. е. те, на которые не был образован условный рефлекс, ие вызывали реакции. Близкое по звучанию слово, например слово «дым» при условном рефлексе на слово «дом», вызывало рефлекс только в первое время. Очень быстро на такие слова образовывалась дифференцировка и они переставали вызывать условные рефлексы.

Между различными участками коры мозга и центрами, принимающими участие в актах чтения и письма, в процессе обучения также образуются связи. Именно поэтому после выработки условного рефлекса на звук звонка надпись «звонок» вызывает у человека, умеющего читать, условнорефлекторную реакцию.

Речевые сигналы в опытах на человеке с успехом могут быть применены как подкрепление условного раздражителя. Для этой цели условный раздражитель, например звук звонка, сопровождается словесной инструкцией — приказом: «нажмите на ключ», «встаньте», «отдерните руку» и т. п. В результате ряда сочетаний условного раздражителя со словесной инструкцией образуется (в нашем примере — на звук звонка) условный рефлекс, характер которого соответствует инструкции. Слово является мощным подкреплением, на базе которого могут быть образованы весьма прочные условные рефлексы.

Первая и вторая сигнальные системы неотделимы друг от друга. У человека все восприятия и представления и большая часть ощущений словесно обозначаются. Из этого следует, что возбуждения первой сигнальной системы, вызываемые конкретными сигналами от предметов и явлений окружающего мира, передаются во вторую сигнальную систему.

Обособленное функционирование первой сигнальной системы без участия второй (за исключением случаев патологии) возможно только у ребенка до овладения им речью.