Что такое первичная моча вторичная моча

Мочевыделительная система

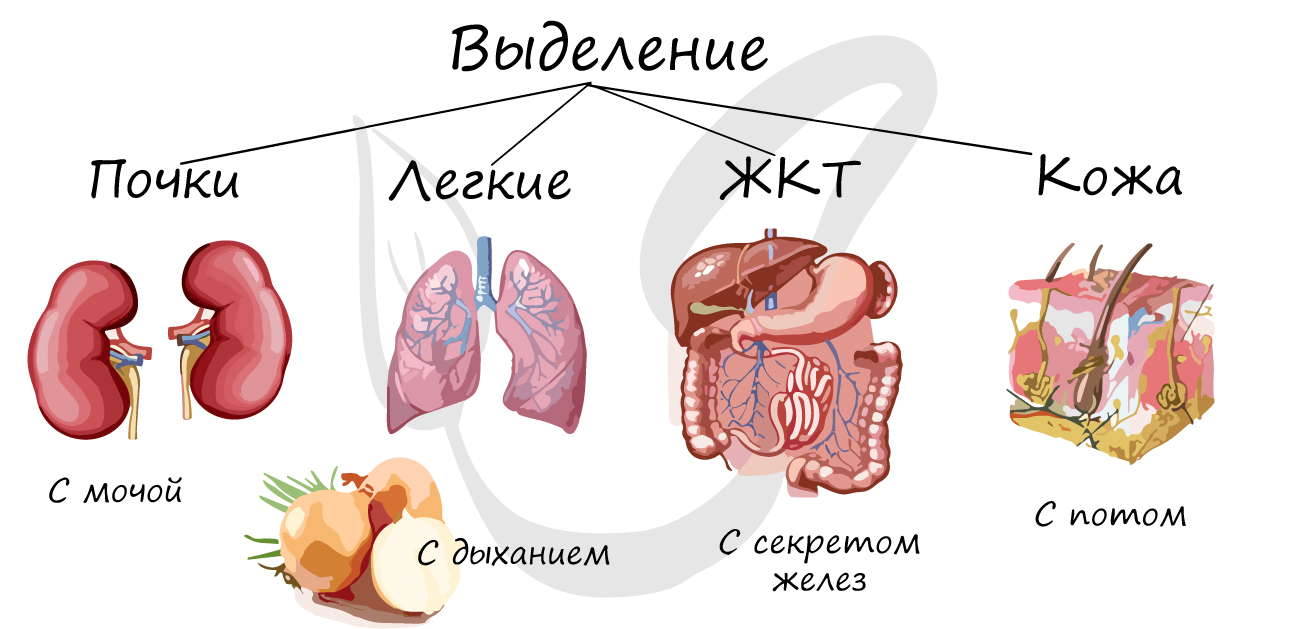

Выделение

К органам, выполняющим функции выделения, относятся: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, а также легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа.

Небольшая часть мочевины и мочевой кислоты, а также лекарства выводятся вместе с секретом желез желудочно-кишечного тракта. Потовые железы кожи выделяют мочевую кислоту, соли, воду, мочевину. В процессе дыхания из легких улетучивается углекислый газ, вода, алкоголь, эфиры.

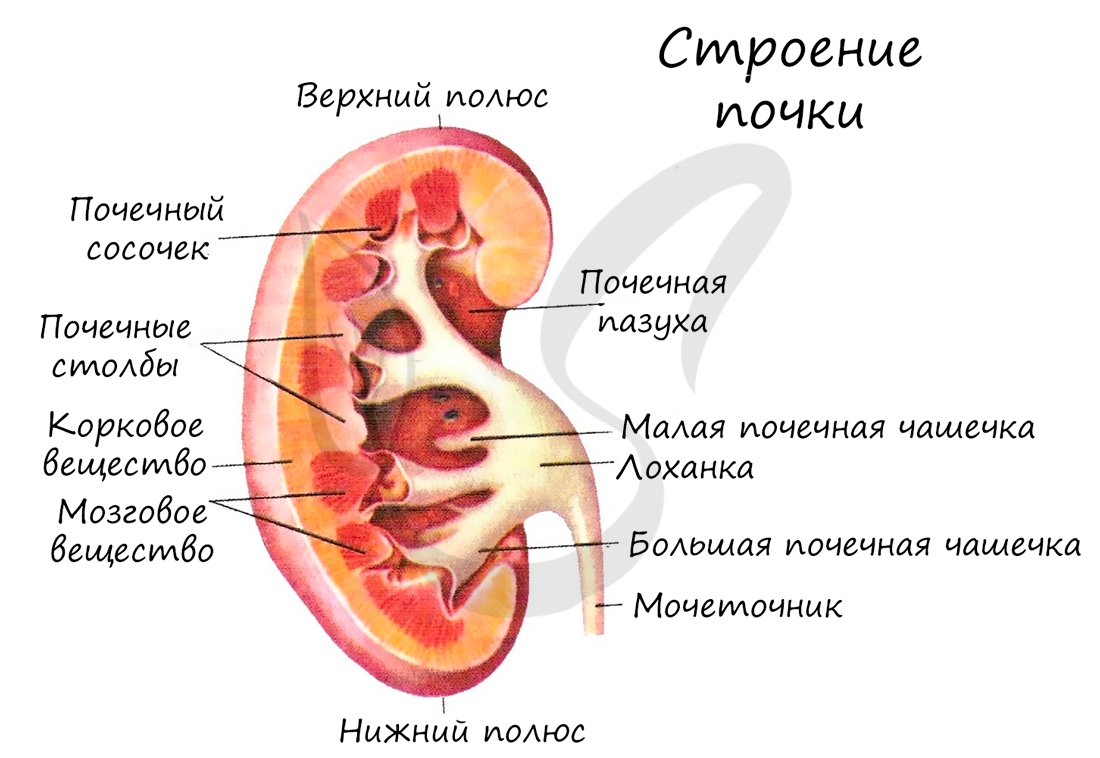

Почки

Функции почек

Из организма удаляется мочевина, мочевая кислота, соли аммиака. Напомню, что мочевина образуется не в почках, а в печени, поэтому почки в данном случае играют роль фильтра.

Регулируют число эритроцитов, вырабатывая гормон эритропоэтин, который стимулирует образование эритроцитов в красном костном мозге.

Выделительная и кровеносная системы очень тесно взаимосвязаны, в чем мы убедимся по ходу изучения выделительной системы.

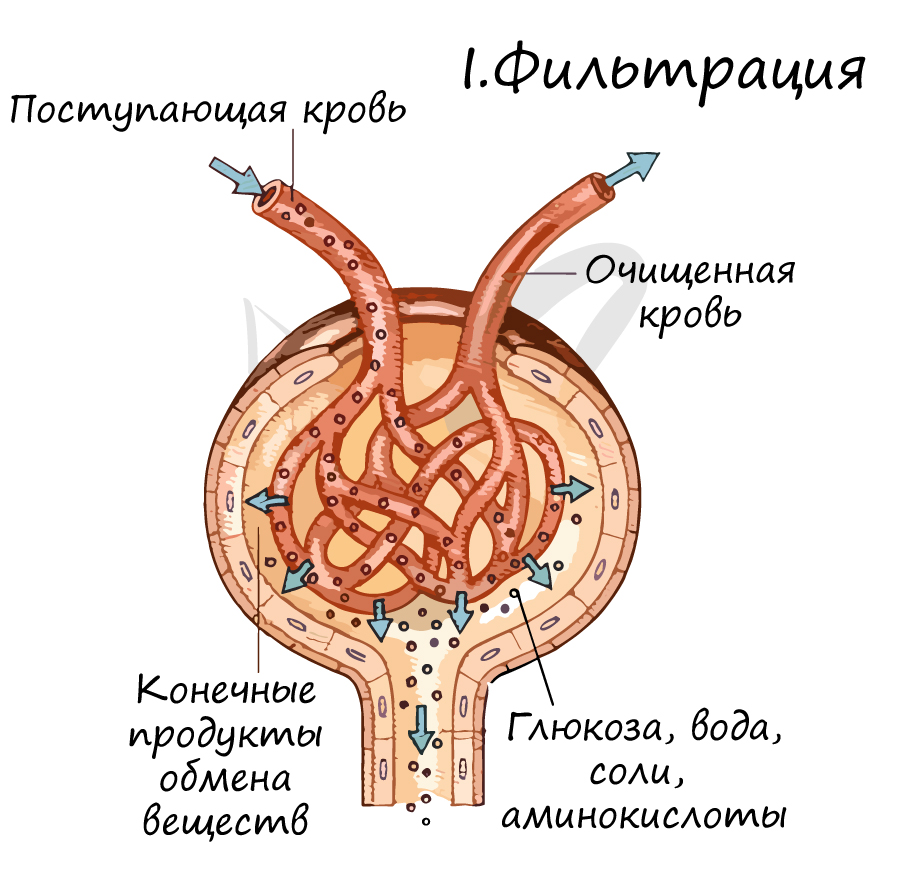

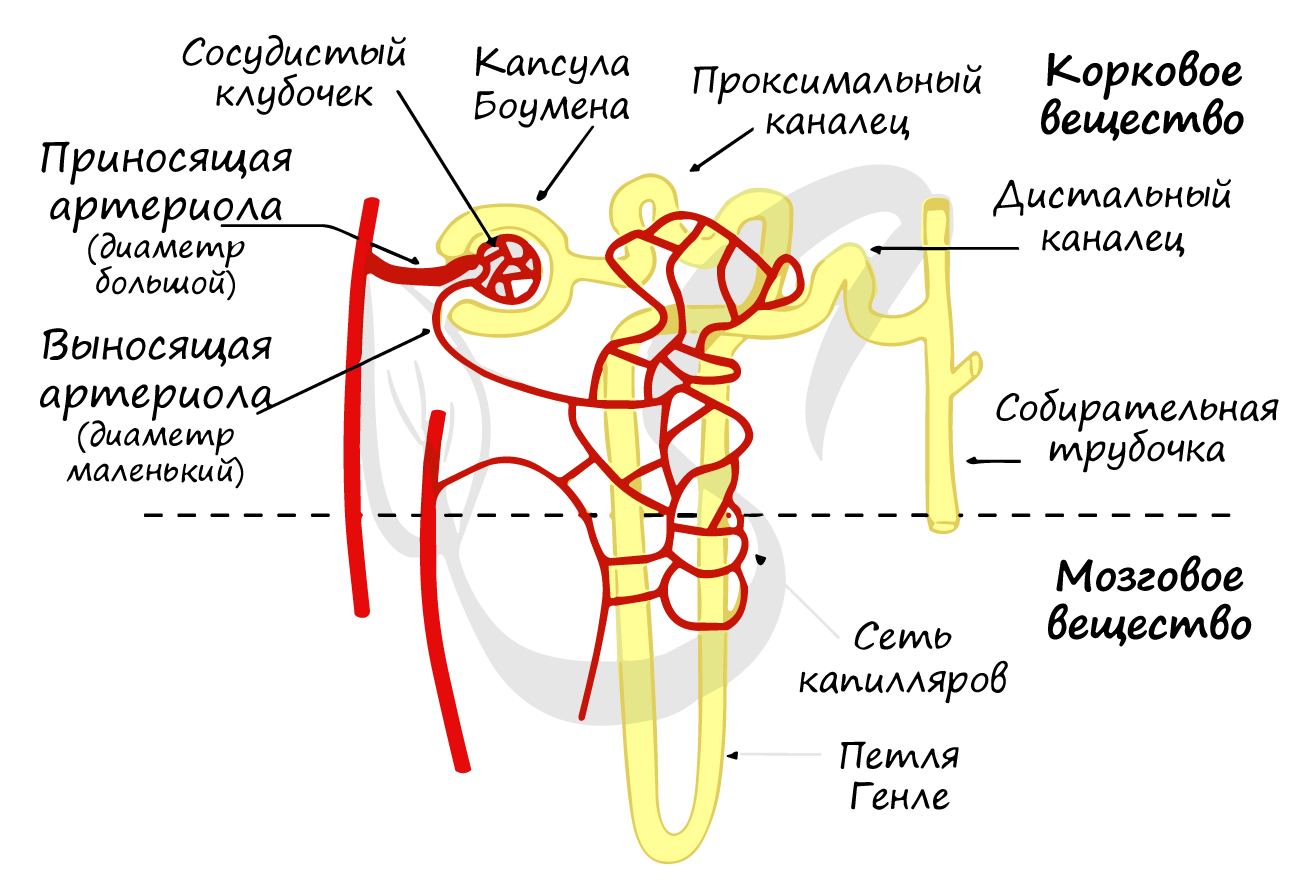

Нефрон

Запомните, что в основе мочеобразования лежат три процесса: фильтрация, реабсорбция (вторичное всасывание) и секреция. Изучая их, мы поймем, как функционирует нефрон, и разберем его строение.

Не могу ни акцентировать ваше внимание на том факте, что в первичной моче оказывается очень много нужного и полезного нашему организму. Вдумайтесь: через фильтр профильтровывается не только мочевина, но и глюкоза, вода, витамины, минеральные соли. Потерять такие ценные вещества для организма было бы большой оплошностью, и следующий этап исправляет допущенную организмом «ошибку» при фильтрации.

Мы добрались до третьего финального этапа мочеобразования. На этапе секреции происходит транспорт веществ из крови (капилляров, оплетающих канальцы нефрона) в просвет канальцев нефрона.

В результате реабсорбции и секреции из первичной мочи образуется вторичная, объем которой составляет 1-1,5 литра в сутки.

Вторичная моча через дистальные канальцы поступает в собирательные трубочки, куда таким же путем открываются дистальные канальцы многих других нефронов. Собирательные трубочки открываются на верхушках почечных пирамид, из низ выделяется моча и поступает в малые, затем в большие почечные чашечки, лоханку и далее в мочеточник.

Регуляция эритроцитопоэза и артериального давления

При многих болезнях почек эритропоэтин в виде лекарственного препарата применяют, чтобы добиться увеличения числа эритроцитов и устранить анемию (малокровие).

Регуляция работы почек

Заболевания

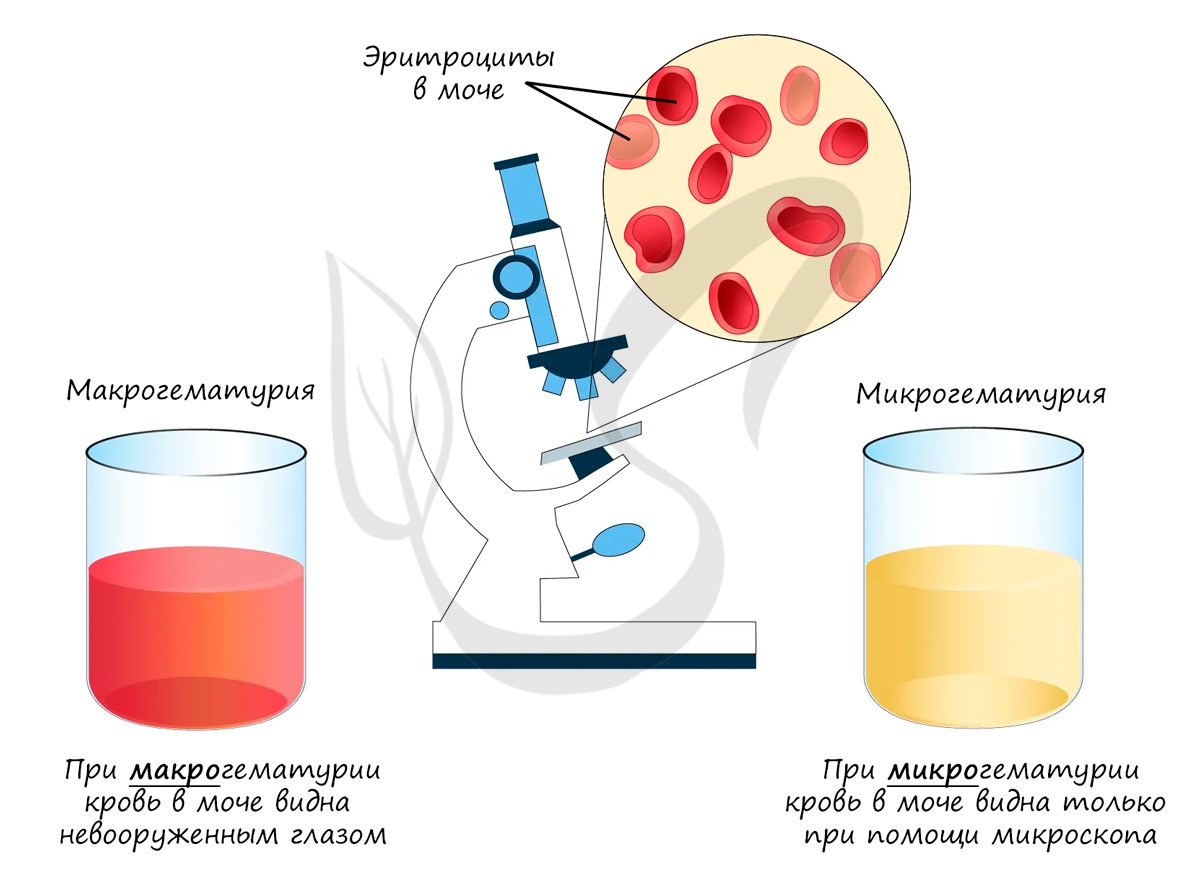

Хорошо зная три основных процесса: фильтрацию, реабсорбцию и секрецию, вы легко сможете предположить, на каком из этих этапов возникло нарушение работы почек. Эффективность работы почек и их состояние можно легко оценить по анализу мочи. Сейчас вам следует ненадолго представить себя врачом нефрологом 😉

Приходит заключение из лаборатории. В моче пациента найдены белок, кровь (эритроциты), гной (лейкоциты). Вам известно, что форменные элементы крови и крупные белки в норме не проходят через «сито» на этапе фильтрации и не должны обнаруживаться в моче. Таким образом, патология локализуется в почечном тельце.

Следующее заключение, которое вам предстоит изучить, выглядит по-другому. Гноя, крови и белков в моче не обнаружено, однако присутствует глюкоза (сахар). Такая находка может быть признаком сахарного диабета.

На схеме ниже вы можете наглядно увидеть симптомы, которые сопровождают сахарный диабет. Этиологию (причины) и патогенез (механизм развития) сахарного диабета мы изучим, когда будем говорить об эндокринной системе.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Первичная и вторичная моча. Регуляция работы почек

1. Первичная моча образуется из плазмы крови, однако от плазмы отличается — в ней отсутствуют белки и клетки крови.

2. Она содержит продукты распада: мочевину, мочевую кислоту, креатин, креатинин, аммиак.

3. Однако есть в ее составе и питательные вещества: аминокислоты, глюкоза, витамины, и минеральные вещества (калий, натрий и др).

4. Каждую минуту в почках образуется примерно 125 миллилитров первичной мочи, однако 124 миллилитра тут же всасывается обратно, в итоге остается всего 1 миллилитр вторичной.

1. Несоизмеримо беднее по составу, чем первичная. Не содержит питательных веществ, в ней имеются только вода и продукты обмена.

2. Концентрация мочевины, образованной в печени из аммиака, во вторичной моче в 60–65 раз больше, чем в первичной.

3. Концентрация мочевой кислоты увеличивается в 12 раз.

4. Присутствуют креатин и креатинин, концентрация ионов калия выше в 7 раз.

Образование первичной мочи. Фильтрация

1. Первым делом происходит фильтрация — то есть перемещение жидкости с растворенными соединениями из крови в полость почечной капсулы в результате разницы давлений. Эта жидкость далее станет первичной мочой.

2. Фильтрация происходит пассивно, для нее не требуется затрат энергии. Какими двумя процессами она обеспечивается?

3. Во-первых, фильтрация обусловлена гидростатическим давлением крови в клубочке. По сути, вода и растворенные в ней небольшие молекулы «выдавливаются» из капилляра и проходят через эпителий почечной капсулы в ее просвет.

4. Во-вторых, фильтрация усилена тем, что приносящая артериола шире выносящей артериолы.

5. В связи с высоким давлением крови и большей шириной приносящей артериолы в капиллярный клубочек приходит очень много крови. Кровь не успевает вся профильтроваться, остается ее излишек, который уйдет по выносящей артериоле.

6. Выносящая артериола переходит в околоканальцевые капилляры, оплетающие почечный каналец.

Образование первичной мочи. Секреция

1. Канальцевая секреция — выделение некоторых веществ из крови в полость канала нефрона.

2. Секреция — активный процесс, идущий с большими затратами энергии.

3. В каналец секретируются лекарства, ионы калия, парааминогиппуровая кислота (кстати, она подвержена как фильтрации, так и секреции), аммиак, красители.

4. Проходят ли клетки крови и белки через стенки капилляров и почечной капсулы? Нет, стенки капилляров и капсулы — это фильтры, не пропускающие из крови клетки крови и белки.

Образование вторичной мочи. Обратное всасывание (реабсорбция)

1. Первичная моча проходит в почечный каналец.

2. Через его стенку в околоканальцевые капилляры, то есть обратно в кровь, всасываются вода, растворенные в ней питательные вещества — аминокислоты, глюкоза, витамины, некоторые минеральные вещества.

3. Обратное всасывание — также активный процесс, идущий с затратами энергии. Например, сахара почти полностью всасываются, мочевина же вообще не всасывается.

4. Итак, во вторичной моче остаются лишь те вещества, которые не нужны организму и подлежат выведению. Необходимые организму вещества он возвращает через сеть околоканальцевых капилляров.

5. Иногда через почки удаляется и избыток глюкозы — так почки способствую поддержанию постоянства химического состава крови.

6. В обычных условиях, при комфортной температуре, отсутствии тяжелой работы и нормальном питании вторичной мочи в сутки образуется 1,2–1,5 литра.

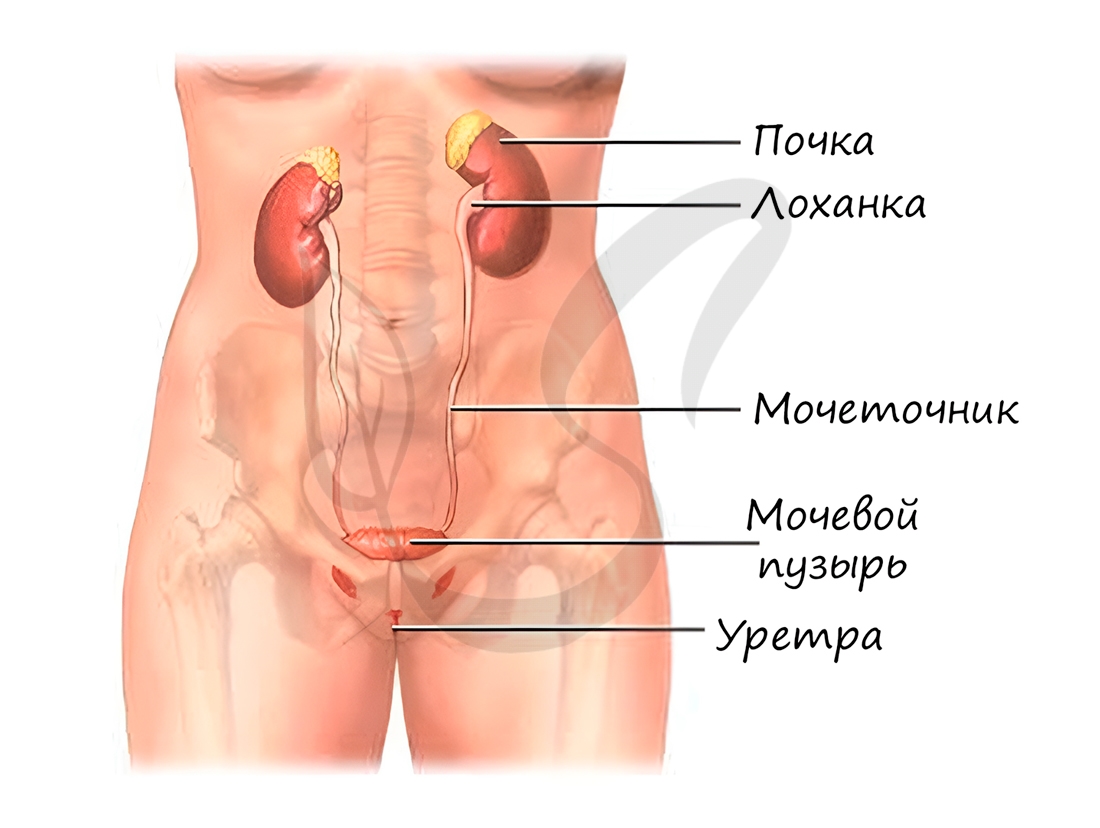

1. Мускулатура мочеточников ритмично сокращается, что способствует проталкиванию мочи в мочевой пузырь.

2. Пузырь, стенки которого построены из гладкомышечной ткани, постепенно растягивается. Когда объем содержимого становится больше 150 миллилитров, а давление на стенки высоким, включается рефлекс мочеиспускания.

3. Центр мочеиспускания лежит в крестцовом отделе спинного мозга, под контролем коры больших полушарий.

4. Человек может сознательно задерживать мочеиспускание — влияние коры позволяет регулировать этот акт.

5. На выходе из канала стоят кольцевые мышечные утолщения, сфинктеры, которые, словно стражники, приоткрывают «ворота» в момент мочеиспускания. Первый, внутренний, сфинктер создан из той же гладкомышечной ткани, что и стенки пузыря. Второй, наружный — из поперечно-полосатых мышц. Человек может отдать приказ открыться только наружному сфинктеру.

6. Когда стенки мочевого пузыря сокращены, а стражники-сфинктеры приоткрыты — происходит мочеиспускание.

7. У большинства детей произвольное мочеиспускание устанавливается в 1–1,5 года.

Предупреждение почечных заболеваний

1. Последствия нарушения работы выделительной системы — это отравление организма продуктами обмена, либо выведение с мочой большого количества полезных для организма веществ.

2. Клетки почечных канальцев чувствительны к ядам и инфекции. Если эти клетки поражаются, вторичная моча перестает образовываться — организм теряет с мочой воду, глюкозу и другие полезные вещества.

3. При физических нагрузках или повышении кровяного давления мочи выделяется больше.

4. Признаки заболевания почек — белки и сахар в моче, повышенное количество лейкоцитов или эритроцитов.

5. Острая пища нарушает работу почек. Алкоголь разрушает эпителий почек, нарушает образование мочи или вовсе прекращает его, организм отравляется.

6. При патологических нарушениях работы почек возможна их пересадка.

Нейрогуморальная регуляция работы почек

1. Нервная регуляция. В сосудах есть осмо- и хеморецепторы, которые шлют сигналы в гипоталамус по проводящим путям вегетативной нервной системы о кровяном давлении и составе жидкости. Такая информация важна, чтобы организм «понимал», стоит ли выделять больше воды с мочой или надо ее экономить. В этом случае гипоталамус «принимает решение» и может выделить гормон вазопрессин (АДГ), уменьшающий количество мочи.

2. Симпатическая нервная система уменьшает мочевыделение (диурез), парасимпатическая увеличивает.

3. В связи с тем, что наружный сфинктер мочевого пузыря содержит поперечнополосатую мускулатуру, кора полушарий контролирует работу мочевого пузыря, но не почек в целом.

4. Гуморальная регуляция. Гормон гипоталамуса вазопрессин, или АДГ — антидиуретический гормон (поступает в гипофиз из гипоталамуса) и гормон надпочечников адреналин снижают диурез. Тироксин повышает его.

Суточное количество мочи

Количество мочи, которое выделяет здоровый человек за сутки, или суточный диурез, может значительно варьировать, так как зависит от влияния целого ряда факторов: количества выпитой жидкости, интенсивности потоотделения, частоты дыхания, количества жидкости, выделяемой с калом.

В обычных условиях средний суточный диурез в норме составляет 1,5-2,0 л и соответствует примерно 3/4 объема выпитой жидкости.

Уменьшение выделяемой мочи происходит при обильном выделении пота, например, при работе в условиях высокой температуры, при поносе и рвоте. Также низкому диурезу способствует задержка жидкости (нарастание отеков при почечной и сердечной недостаточности) в организме, при этом масса тела больного увеличивается.

Увеличение суточного диуреза (полиурия) наблюдается при схождении отеков у людей с почечной или сердечной недостаточностью, что сочетается со снижением массы тела больного. Кроме того, полиурия может наблюдаться при сахарном и несахарном диабете, хроническом пиелонефрите, при опущении почек нефроптозе, альдостероме (синдром Конна) — опухоли надпочечника, вырабатывающей повышенное количество минералокортикоидов, при истерических состояниях из-за избыточного употребления жидкости.

Пиелонефрит у детей: классификация, течение, диагностика и лечение

Пиелонефрит — это неспецифическое инфекционно-воспалительное заболевание почек с преимущественным поражением чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), канальцев и интерстиция. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пиелонефрит относи

Пиелонефрит — это неспецифическое инфекционно-воспалительное заболевание почек с преимущественным поражением чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), канальцев и интерстиция. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пиелонефрит относится к группе тубулоинтерстициальных нефритов и фактически представляет собой тубулоинтерстициальный нефрит инфекционного генеза [1, 2, 6].

На сегодняшний день актуальным остается вопрос о первичности и вторичности пиелонефрита, особенно хронического, а также о роли обструкции мочевых путей при развитии тех или иных его вариантов [3, 7]. Эти признаки положены в основу классификации пиелонефрита.

Общепринятой классификации пиелонефритов на сегодняшний день не существует. Наиболее часто используется классификация, предложенная М. Я. Студеникиным и соавторами в 1980 г. (табл. 1), определяющая форму (первичный, вторичный), характер течения (острый, хронический), активность заболевания и функции почек. В. Г. Майданник и соавторы (2002) предложили указывать также стадию пиелонефритического процесса (инфильтративная, склеротическая) и степень активности заболевания [2, 3, 6, 7, 9].

Первичным называется пиелонефрит, при котором в ходе обследования не удается выявить никаких факторов, способствующих фиксации микроорганизмов в ткани почек, т. е. когда микробно-воспалительный процесс развивается в изначально здоровом органе. Вторичный пиелонефрит обусловлен конкретными факторами.

В свою очередь, вторичный пиелонефрит подразделяется на обструктивный и необструктивный. Вторичный обструктивный развивается на фоне органических (врожденных, наследственных и приобретенных) или функциональных нарушений уродинамики; вторичный необструктивный — на фоне дисметаболических нарушений (вторичный дисметаболический пиелонефрит), расстройств гемодинамики, иммунодефицитных состояний, эндокринных нарушений и др. [2, 3, 6].

Понятие о первичности или вторичности заболевания со временем претерпевает существенные изменения. Клинические и экспериментальные данные убедительно свидетельствуют о том, что без предварительного нарушения уродинамики пиелонефритический процесс практически не развивается. Обструкция мочевых путей подразумевает не только наличие механического препятствия току мочи, но и функциональные нарушения деятельности, такие как гипер- или гипокинезии, дистонии. С этой точки зрения первичный пиелонефрит уже не предполагает любое отсутствие нарушения пассажа мочи, так как при этом не исключаются динамические изменения мочевыделения [1, 2, 6].

Первичный пиелонефрит встречается достаточно редко — не более 10% от всех случаев, и доля его в структуре заболевания снижается по мере совершенствования методов обследования пациента.

Также весьма условным является отнесение вторичного дисметаболического пиелонефрита к группе необструктивных, поскольку при этом варианте всегда наблюдаются явления обструкции почечных канальцев и собирательных трубочек кристаллами солей [2, 6].

Острый и хронический пиелонефрит выделяют в зависимости от давности патологического процесса и особенностей клинических проявлений.

Острое или циклическое течение пиелонефрита характеризуется переходом активной стадии заболевания (лихорадка, лейкоцитурия, бактериурия) в период обратного развития симптомов с развитием полной клинико-лабораторной ремиссии при длительности воспалительного процесса в почках менее 6 мес. Хроническое течение пиелонефрита характеризуется сохранением симптомов заболевания более 6 мес от его начала или наличием в этот период не менее двух рецидивов и, как правило, наблюдается при вторичном пиелонефрите. По характеру течения выделяют латентный или рецидивирующий хронический пиелонефрит. Рецидивирующее течение характеризуется периодами обострения, протекающими с клиникой острого пиелонефрита (мочевой и болевой синдромы, симптомы общей интоксикации), и ремиссиями. Латентное течение хронической формы характеризуется только мочевым синдромом различной степени выраженности [2, 3, 7].

Как показывает опыт, накопленный в отделении нефрологии РДКБ, хронический пиелонефрит всегда вторичен и развивается чаще всего по типу обструктивно-дисметаболического на фоне дисметаболической нефропатии, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, обструктивных уропатий и др. Среди 128 пациентов с хроническим пиелонефритом, наблюдавшихся нами в течение 2004 г., у 60 (46,9%) заболевание сформировалось на фоне дисметаболической нефропатии, у 40 (31,2%) — на фоне нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, у 28 (21,9%) — на фоне обструктивных уропатий (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, гидронефроз, гипоплазия и аплазия почки, подковообразная почка, поясничная дистопия почки и др.).

В зависимости от выраженности признаков заболевания можно выделить активную стадию хронического пиелонефрита, частичную клинико-лабораторную ремиссию и полную клинико-лабораторную ремиссию.

Активность хронического пиелонефрита определяется по совокупности клинических симптомов и изменениям в анализах мочи и крови.

К клиническим симптомам относятся:

Показатели анализа мочи следующие:

Показатели анализа крови:

Частичная клинико-лабораторная ремиссия характеризуется отсутствием клинических проявлений при сохраняющемся мочевом синдроме. На стадии полной клинико-лабораторной ремиссии не выявляется ни клинических, ни лабораторных признаков заболевания.

При обострении рецидивирующего пиелонефрита наблюдается клиника острой формы, хотя при этом общеклиническая симптоматика, как правило, выражена в меньшей степени. В периоды ремиссии заболевание чаще вообще не проявляется или имеет место только мочевой синдром.

Часто при хронической форме у детей выражена инфекционная астения: раздражительность, быстрая утомляемость, плохая успеваемость в школе и т. д.

Лейкоцитурия при пиелонефрите носит нейтрофильный характер (более 50% нейтрофилов). Протеинурия, если и имеет место, является незначительной, менее 1 г/л, и коррелирует с выраженностью лейкоцитурии. Нередко у детей с пиелонефритом отмечается эритроцитурия, обычно единичные неизмененные эритроциты.

При хроническом дисметаболическом варианте в общем анализе мочи выявляется кристаллурия, в биохимическом анализе мочи — повышенные уровни оксалатов, фосфатов, уратов, цистин и др., в анализе мочи на антикристаллообразующую способность мочи — снижение способности к растворению соответствующих солей, положительные тесты на кальцификацию и наличие перекисей.

Диагностика хронического пиелонефрита основывается на затяжном течении заболевания (более 6 мес), повторных обострениях, выявлении признаков поражения тубулоинтерстиция и ЧЛС вследствие бактериальной инфекции [1, 2, 6, 8].

При любом течении заболевания больному необходимо провести весь комплекс исследований, направленных на установление активности микробно-воспалительного процесса, функционального состояния почек, наличия признаков обструкции и нарушений метаболизма, состояния почечной паренхимы [1, 2, 6]. Мы предлагаем следующий комплекс исследований при хроническом пиелонефрите, позволяющий получить ответы на поставленные вопросы.

1. Исследования для выявления активности микробно-воспалительного процесса.

Обязательные лабораторные исследования:

Дополнительные лабораторные исследования:

2. Исследования для оценки функционального состояния почек и канальцевого аппарата.

Обязательные лабораторные исследования:

Дополнительные лабораторные исследования:

3. Инструментальные исследования.

Таким образом, диагноз пиелонефрита у детей устанавливается на основе сочетания следующих критериев [6].

Дополнительными критериями могут служить:

Осложнения пиелонефрита связаны с развитием гнойных процессов и прогрессирующим нарушением функции канальцев, приводящих к развитию хронической почечной недостаточности при хроническом течении пиелонефрита.

Пиелонефрит необходимо дифференцировать с хроническим циститом, интерстициальным нефритом, острым гломерулонефритом с изолированным мочевым синдромом, хроническим гломерулонефритом, туберкулезом почки и др. Нередко в детской практике пиелонефрит диагностируют как «острый живот», кишечные и респираторные инфекции, пневмонию, сепсис.

Лечение пиелонефрита

Лечение пиелонефрита предусматривает не только проведение антибактериальной, патогенетической и симптоматической терапии, но и организацию правильного режима и питания больного ребенка.

Вопрос о госпитализации решается в зависимости от тяжести состояния ребенка, риска развития осложнений и социальных условий семьи. В активной стадии заболевания при наличии лихорадки и болевого синдрома назначается постельный режим на 5–7 сут.

Диетические ограничения преследуют цель уменьшить нагрузки на транспортные системы канальцев и скорректировать обменные нарушения. В активной стадии используется стол № 5 по Певзнеру без ограничения соли, но с повышенным питьевым режимом, на 50% больше возрастной нормы. Количество соли и жидкости ограничивается только при нарушении функции почек. Рекомендуется чередовать белковую и растительную пищу. Исключаются продукты, содержащие экстрактивные вещества и эфирные масла, жареные, острые, жирные блюда. Выявляемые обменные нарушения требуют специальных корригирующих диет.

Основой медикаментозного лечения пиелонефрита является антибактериальная терапия, проведение которой основывается на следующих принципах [6]:

Терапия пиелонефрита включает несколько этапов: 1) подавления активного микробно-воспалительного процесса с использованием этиологического подхода; 2) патогенетического лечения на фоне стихания процесса с использованием антиоксидантной защиты и иммунокоррекции; 3) противорецидивного лечения. Терапия острого пиелонефрита, как правило, ограничивается первыми двумя этапами, при хроническом необходимы все три этапа лечения [6].

Этап подавления активности микробно-воспалительного процесса. Условно данный этап можно подразделить на два периода.

Первый направлен на элиминацию возбудителя до получения результатов посева мочи и включает в себя назначение стартовой (эмпирической) антибактериальной терапии, диуретической терапии (при необструктивном варианте), инфузионно-коррегирующей терапии при выраженном синдроме эндогенной интоксикации и гемодинамических расстройствах.

Второй (этиотропный) период заключается в коррекции антибактериальной терапии с учетом результатов посева мочи и определения чувствительности микроорганизма к антибиотикам.

При выборе антибактериальных препаратов необходимо учитывать, что:

Длительность антибактериальной терапии должна быть оптимальной, обеспечивающей полное подавление активности возбудителя. Таким образом, ее длительность обычно составляет в стационаре около 4 нед со сменой антибиотика каждые 7–10 дней (или заменой на уросептик).

Стартовая антибактериальная терапия назначается эмпирически, исходя из наиболее вероятных возбудителей инфекции. При отсутствии клинического и лабораторного эффекта через 2–3 дня необходимо сменить антибиотик.

При манифестном тяжелом и среднетяжелом течении пиелонефрита препараты вводят преимущественно парентерально (внутривенно или внутримышечно) в условиях стационара.

Перечислим некоторые антибиотики, применяемые при стартовой терапии пиелонефрита:

В период стихания активности антибактериальные препараты вводят преимущественно перорально, при этом возможна «ступенчатая терапия», когда перорально дается тот же препарат, что и вводился парентерально, или препарат той же группы [5]. Наиболее часто в этот период используются:

При тяжелом септическом течении, микробных ассоциациях, полирезистентности микрофлоры к антибиотикам, при воздействии на внутриклеточные микроорганизмы, а также для расширения спектра антимикробного действия при отсутствии результатов посевов используется комбинированная антибактериальная терапия. При этом комбинируются бактерицидные антибиотики с бактерицидными, бактериостатические с бактериостатическими антибиотиками. Некоторые антибиотики в отношении одних микроорганизмов действуют бактерицидно, в отношении других — бактериостатически.

К бактерицидным относятся: пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, полимиксины и др.

К бактериостатическим относятся: макролиды, тетрациклины, хлорамфеникол, линкомицин и др.

Потенциируют действие друг друга (синергисты): пенициллины и аминогликозиды; цефалоспорины и пенициллины; цефалоспорины и аминогликозиды.

Антагонистами являются: пенициллины и левомицетин; пенициллины и тетрациклины; макролиды и левомицетин.

С точки зрения нефротоксичности нетоксичными или малотоксичными являются эритромицин, препараты группы пенициллина и цефалоспорины; умеренно токсичными — гентамицин, тетрациклин и др.; выраженной нефротоксичностью обладают канамицин, мономицин, полимиксин и др.

Факторами риска нефротоксичности аминогликозидов являются: продолжительность применения более 11 сут, максимальная концентрация выше 10 мкг/мл, сочетание с цефалоспоринами, заболевания печени, высокие уровни креатинина [6].

После курса антибиотикотерапии лечение следует продолжить уроантисептиками.

Препараты налидиксовой кислоты (невиграмон, неграм) назначают детям старше 2 лет. Эти средства являются бактериостатиками или бактерицидами в зависимости от дозы по отношению к грамотрицательной флоре. Их нельзя назначать одновременно с нитрофуранами, которые оказывают антагонистический эффект. Курс лечения составляет 7–10 дней.

Грамурин, производное оксолиновой кислоты, обладает широким спектром действия на грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы. Применяется у детей в возрасте от 2 лет курсом 7–10 дней.

Пипемидовая кислота (палин, пимидель) оказывает влияние на большинство грамотрицательных бактерий и на стафилококки. Назначается коротким курсом (3–7 дней).

Нитроксолин (5-НОК) и нитрофураны — препараты широкого бактерицидного действия.

Препаратом резерва является офлоксацин (таривид, заноцин). Он обладает широким спектром действия, в том числе и на внутриклеточную флору. Детям назначается только в случае неэффективности других уросептиков.

Применение бисептола возможно только в качестве противорецидивного средства при латентном течении пиелонефрита и при отсутствии обструкции в мочевых путях.

В первые дни заболевания на фоне повышенной водной нагрузки применяют быстродействующие диуретики (фуросемид, верошпирон), которые способствуют усилению почечного кровотока, обеспечивают элиминацию микроорганизмов и продуктов воспаления и уменьшают отечность интерстициальной ткани почек. Состав и объем инфузионной терапии зависят от выраженности синдрома интоксикации, состояния больного, показателей гемостаза, диуреза и других функций почек.

Этап патогенетической терапии начинается при стихании микробно-воспалительного процесса на фоне антибактериальных препаратов. В среднем это происходит на 5–7-й день от начала заболевания. Патогенетическая терапия включает противовоспалительную, антиоксидантную, иммунокоррегирующую и антисклеротическую терапию [6].

Комбинация с противовоспалительными препаратами используется для подавления активности воспаления и усиления эффекта антибактериальной терапии. Рекомендуется прием нестероидных противовоспалительных препаратов — ортофена, вольтарена, сургама. Курс лечения составляет 10–14 дней. Применение индометацина в детской практике не рекомендуется вследствие возможного ухудшения кровоснабжения почек, снижения клубочковой фильтрации, задержки воды и электролитов, некроза почечных сосочков.

Десенсибилизирующие средства (тавегил, супрастин, кларитин и др.) назначаются при остром или хроническом пиелонефрите с целью купирования аллергического компонента инфекционного процесса, а также при развитии сенсибилизации больного к бактериальным антигенам.

В комплекс терапии пиелонефрита включают препараты с антиоксидантной и антирадикальной активностью: токоферола ацетат (1–2 мг/кг/сут в течение 4 нед), унитиол (0,1 мг/кг/сут внутримышечно однократно, в течение 7–10 дней), b-каротин (по 1 капле на год жизни 1 раз в день в течение 4 нед) и др. Из препаратов, улучшающих микроциркуляцию почек, назначаются трентал, циннаризин, эуфиллин.

Иммунокоррегирующая терапия при пиелонефрите назначается строго по показаниям [4]:

Назначение иммунокоррегирующей терапии производится только после согласования с врачом-иммунологом и должно предусматривать иммунологический мониторинг, относительную «селективность» назначения, короткий или прерывистый курс и строгое соблюдение дозировок и режима введения препарата.

В качестве иммунотропных средств при пиелонефритах и инфекции мочевой системы у детей используют иммунал, нуклеат натрия, т-активин, левамизола гидрохлорид, ликопид, иммунофан, реаферон, лейкинферон, виферон, циклоферон, миелопид, лизоцим.

При наличии у больных признаков склерозирования паренхимы почек необходимо включать в комплекс лечения препараты, обладающие антисклеротическим действием (делагил) курсом 4–6 нед.

В период ремиссии необходимым продолжением лечения является фитотерапия (сборы зверобоя, листьев брусники, крапивы, кукурузных рылец, толокнянки, шиповника, березовых почек, тысячелистника, шалфея, ромашки в комбинациях).

Противорецидивная терапия пиелонефрита предполагает длительное лечение антибактериальными препаратами в малых дозах и проводится, как правило, в амбулаторно-поликлинических условиях.

С этой целью используют: бисептол из расчета 2 мг/кг по триметоприму и 10 мг/кг по сульфаметоксазолу 1 раз в сутки в течение 4 нед (при обструктивном пиелонефрите применять с осторожностью); фурагин из расчета 6–8 мг/кг в течение 2 нед, далее при нормальных анализах мочи переход на 1/2–1/3 дозы в течение 4–8 нед; назначение одного из препаратов пипемидовой кислоты, налидиксовой кислоты или 8-оксихинолина каждый месяц по 10 дней в обычных дозировках в течение 3–4 мес.

Для лечения часто рецидивирующего пиелонефрита может быть использована «дублирующая» схема: нитроксолин в дозе 2 мг/кг утром и бисептол в дозе 2–10 мг/кг — вечером.

На любом этапе лечения вторичного пиелонефрита необходимо учитывать его характер и функциональное состояние почек. Лечение обструктивного пиелонефрита должно проводиться совместно с урологом и детским хирургом. При этом решение о назначении диуретиков и повышении водной нагрузки следует принимать с учетом характера обструкции. Своевременно должен быть решен вопрос об оперативном лечении, так как при наличии обструкции тока мочи на любом уровне мочевыделительной системы сохраняются предпосылки для развития рецидива заболевания.

В терапию дисметаболического пиелонефрита должны быть включены соответствующий диетический режим и фармакологическое лечение.

При развитии почечной недостаточности необходимо скорригировать дозы лекарственных препаратов в соответствии со степенью снижения клубочковой фильтрации.

Динамическое наблюдение детей, страдающих пиелонефритом, предполагает следующее [6, 9].

Снятие с диспансерного учета ребенка, перенесшего острый пиелонефрит, возможно при сохранении клинико-лабораторной ремиссии без лечебных мероприятий (антибиотиков и уросептиков) в течение более 5 лет после проведения полного клинико-лабораторного обследования. Больные с хроническим пиелонефритом наблюдаются до перевода во взрослую сеть.

Литература

А. В. Малкоч, кандидат медицинских наук

В. А. Гаврилова, доктор медицинских наук

Ю. Б. Юрасова, кандидат медицинских наук

РГМУ, РДКБ, Москва