Что такое первичность в философии

Основной вопрос философии кратко (онтология бытия)

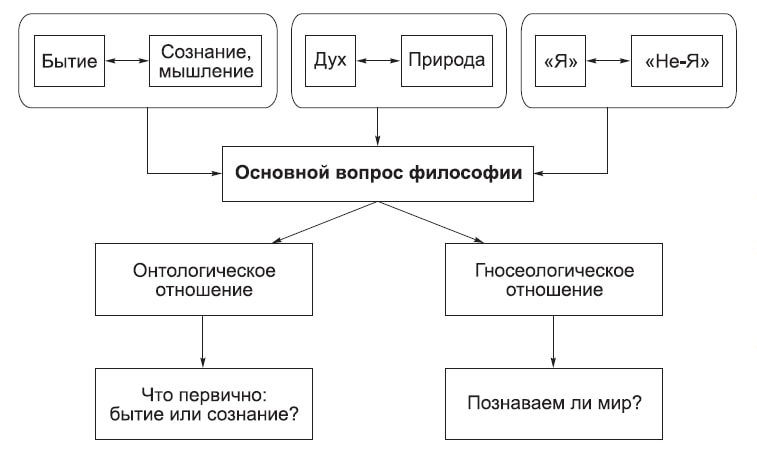

Основной вопрос философии – вопрос о соотношении бытия и мышления. Существует две стороны основного вопроса философии, над решением которых размышляют философы – онтологическая и гносеологическая. Первая сторона подразумевает определение первичности бытия и сознания. Вторая сторона – соотношение наших мыслей и окружающего мир.

Суть основного вопроса философии

Это вопрос не только о соотношении бытия и сознания, а вопрос о соотношении человека, природы и мышления – трех систем. Философы по-разному трактуют эти системы, их соотношение, местонахождение и вовлеченность мышления в движение. Так, Платон считает, что идеи находятся вне вещей, по мнению Аристотеля, – идеи находятся в действительности, по мнению Канта, – мышление в голове человека, а Гегель утверждал, что идеи перемещаются – в природу, далее в человека и возвращаются в исходное состояние Абсолютной Идеи. (Горелов А.А.)

Такая постановка вопроса является традиционной, однако существуют различные мнения философов относительно основного вопроса философии.

Нужна помощь в написании работы?

Трактовки основного вопроса философии разными мыслитилями

| Автор | Постановка основного вопроса философии |

|---|---|

| Декарт | Существую ли я? |

| Эпикур | Как стать безмятежным и счастливым? |

| Кант | Что такое человек? |

| Ф.Энгельс | Что первично: материя или мышление? |

| М.Хайдеггер | В чем смысл бытия? |

| Р.Ротри | Кто мы? |

| А.Камю | Стоит ли жизнь того, чтобы жить? |

Решение основного вопроса философии

Что является первичным, основополагающим, вытекающим одно из другого – бытие или сознание?

Основной вопрос философии

Мировоззренческая проблема взаимоотношения человека и мира подразумевает под собой проблему соотношения бытия и сознания. Это проблема может быть сформулирована различными способами, но само ее существование обусловлено наличием человеческого мышления и души.

Две стороны основного вопроса философии

Существует две стороны основного вопроса философии, над которым размышляют философы – онтологическая и гносеологическая. Первая сторона – онтологическая – подразумевает определение первичности бытия и сознания. Вторая сторона – гносеологическая – вопрос о познаваемости, то есть вопрос о том, как соотносятся наши мысли и окружающий мир, верны ли наши представления о мире, в состоянии ли мы познавать мир?

Решение основного вопроса философии

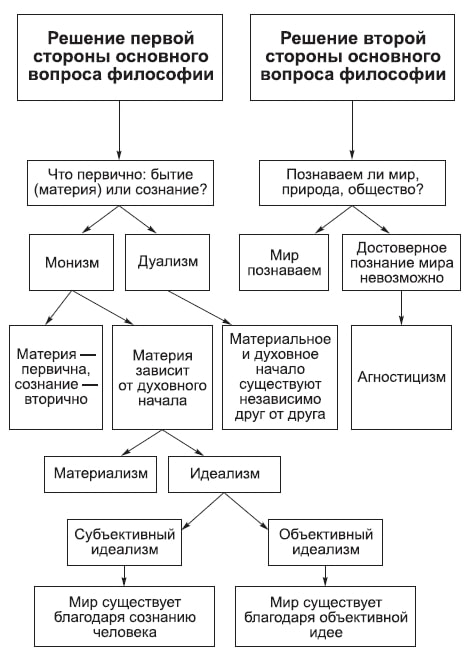

Решение всех философских проблем начинается с ответа на главный вопрос философии. В зависимости от специфики ответа на этот вопрос определяются и развиваются философские направления и школы.

Онтологическая сторона вопроса

Существует две точки зрения на онтологическую проблему решения основного вопроса философии, разделившие философов на две категории – идеалисты и материалисты. Первые утверждали, что природу и все материальное бытие было порождено духовными сущностями, вторые же, напротив, были уверены, что первичным являются природа и материя.

Следует отметить, что философы, размышляя над вопросом первичности, решают не вопрос о том, что появилось или возникло раньше – материя или сознание, а вопрос их соотношения – как они между собой соотносятся, что является первичным по отношению друг к другу. Идеалисты и материалисты по-разному понимают онтологическое отношение между миром и сознанием.

Субъективизм и объективизм как решение основного вопроса философии

Существует три варианта решения первой стороны вопроса (монистическая философия): материализм, субъективный и объективный идеализм.

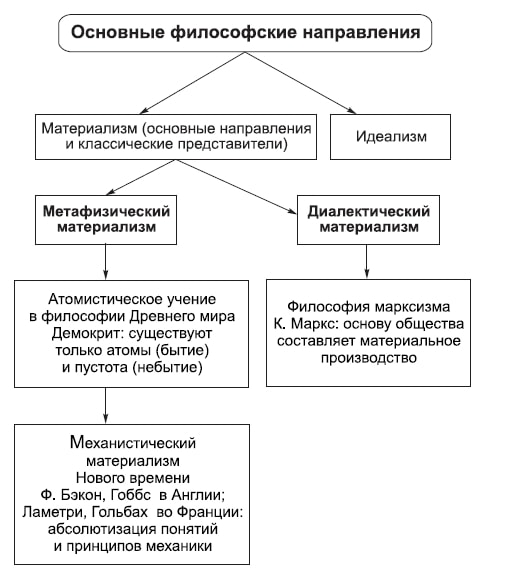

Материализм

Внешний мир существует вне зависимости от нашего духа, сознания и мышления и является первичным по отношению к ним.

Зарождение материализма произошло в Древнем мире (Древний Китай – даосизм, Древняя Индия – чарвакалокаята, Древняя Греция – милетская школа). На протяжении своего развития одна форма сменяла другую – от натуралистического материализма античности до механистической формы Нового времени и диалектической формы в 19-20 вв. Представители механистического материализма: Ф.Бэкон, Гоббс, Гольбах и др. В соответствии с этой формой материальный мир – механизм, в котором все необходимо, обусловлено и имеет причину. Однако это касается только природы, но не общества, в котором, по мнению материалистов, действуют принципы морали, а не механические причины.

Материализм как решение основного вопроса философии

Современная форма материализма – диалектическая. Основоположники: К. Маркс и Ф.Энгельс. Суть его – ориентация на науку и практику, мобилизацию сил на качественное изменение жизни общества.

Субъективный идеализм

Внешний мир – продукт деятельности человеческого сознания и существует благодаря ему. Среди представителей субъективного идеализма такие философы как Беркли (1685-1753), Фихте (1762-1814) и др. Суть субъективного идеализма состоит в утверждении, что мир таков, каким мы его представляем. Все, что мы наблюдаем в мире – есть только лишь совокупность наших ощущений. Все воспринимаемые качества относительны: один и тот же предмет может казаться то большим, то маленьким – в зависимости от расстояния до него. Известный тезис Джорджа Беркли: «существовать – значит быть воспринимаемым», подразумевающий, что бытие – это то, что воспринимается через различные человеческие ощущения, а об объективном существовании вещей нельзя даже рассуждать.

Объективный идеализм

Представители объективного идеализма считают, что существует высший разум, благодаря которому появился мир вещей и человеческое сознание. В различных философских учениях этот разум (высшее духовное начало) имеет разное имя: Дух, Идея, Брахман т.п.

Поскольку этот мировой разум существует вне зависимости от человеческого сознания, отсюда и название – объективный идеализм. Представители этого направления: в Европе – Платон, Фома Аквинский, Гегель, ортодоксальные даршаны – в Индии.

Данные направления относятся к монистической философии (монизм). Кроме монистического учения философии существует другая концепция, именуемая как «дуализм» – дуалистические учения. К дуализму относится учение Декарта (1596-1650), считающего, что мир и сознание не зависят друг от друга.

Гносеологическая сторона вопроса

На вопрос о возможностях человеческого мышления познать окружающий мир также существуют различные ответы и точки зрения. Наибольшая часть людей, в том числе и философов, отвечают утвердительно на этот вопрос: «мир познаваем», что называется гносеологическим оптимизмом или гностицизм.

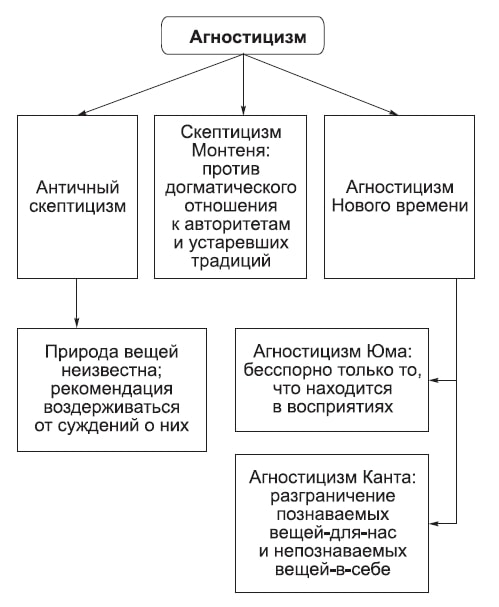

Однако существует категория философов, которые утверждают об ограниченности человеческого познания мира и невозможности его достоверного познания. Для такой позиции существует общеупотребительный термин – «агностицизм».

Агностицизм как решение основного вопроса философии

В античности агностицизм был представлен в форме скептицизма. Скептики размышляли над вопросом природы вещей, отношения человека к ним и последствия этого отношения к ним. Философы утверждали, что природа вещей нам неизвестна, а относиться к вещам следует скептически, избегая категорических суждений. Это повлечет за собой невозмутимость и счастье (отсутствие страданий). Представители скептицизма эпохи Возрождения: М. Монтень, П.Бейль. Представители агностицизма Нового времени: Юм и Кант.

В некоторых современных направлениях философии проявляются элементы агностицизма. Например, некоторые представители агностицизма считают, что мир не познаваем, и данный факт предлагают оценивать положительно, поскольку «познание утяжеляет существование».

Основной вопрос философии остается неразрешенными теряет свою актуальность. Философы утверждают, что основной вопрос философии может измениться, и главной проблемой станет вопрос о существовании человека, его самоидентификации, поиска смысла жизни и счастья.

Основной вопрос философии

Первый вопрос философии, он же основной – это вопрос об отношении сознания к материи. Дискуссии по этому вопросу идут с древности. Содержание и смысл этого вопроса описаны Энгельсом в брошюре «Людвиг Фейербах» и конец классической немецкой философии. Он сформулирован в современной форме Гегелем в «Науке логики».

В структуре ОВФ три уровня:

Первый, фундаментальный уровень.

Выделен Энгельсом в указанной брошюре. Состоит из двух сторон. Первая из них содержит вопрос «что является первичным?». Эта сторона состоит из трех смыслов: 1) что существует первым? 2) что является свойством другого? 3) что отражает другое?

Решение вопроса о первичности имеет два подхода:

1. Дуалистический – в основе мира лежит и сознание, и материя. Декарт считал материю и дух независимыми, а человека – их соединением. Кант полагал, что вещи существуют объективно вне зависимости от сознания, но отрицал познаваемость этих вещей человеком и рассматривал последнее как самостоятельную сущность. Дуализм также называют эклектикой.

2. Монистический – в основе мира лежит или сознание, и ли материя. В рамках этого подхода существует два течения: материализм и идеализм.

Материализм предполагает первичность материи в трех указанных смыслах. Суть материализма в понимании мира как он есть, без введения посторонних факторов – бога, идей и других.

Идеализм исходит из первичности сознания. В основу идеализма кладется идея о том, что сознание является основой материи. Высшая форма развития идеализма – философия Гегеля, а впоследствии он пришел в упадок. Идеализм существует в двух формах: объективный и субъективный. Объективный (Платон, Гегель) признает существование в основе мира некоего объективного сознания, не зависящего от человека. У Платона мир иллюзорен, он является лишь отражением реального мира – мира идей, Эйдесов. Гегель видел мир как порождение сверхидеи, существующей вне времени и пространства. Субъективный идеализмсчитает первичной реальностью человеческие ощущения. Мир является совокупностью наших ощущений. Основной тезис СИ – все, что мы знаем о мире, знаем при помощи наших ощущений. Последовательный субъективный идеализм приводит к солипсизму, т.е. признанию того, что для каждого человека существует он один, а остальные – лишь его ощущения.

Аргументы религиозного идеализма – доказательства бытия бога. 1. Космологическое – должна быть первопричина существования мира. 2. Телеологическое – раз есть целесообразность, должен быть породивший ее разум. 3. Онтологическое – всесовершенный бог должен существовать, так как существование – признак совершенства. Кант раскритиковал все, но вывел четвертое: признание бога есть нравственная потребность человека.

Вторая сторона ОВФ это вопрос о познаваемости мира. Отрицание познаваемости мира – агностицизм. Классики агностицизма Д. Юм и И. Кант. Материализм связан преимущественно с признанием познаваемости мира.

На основе первого уровня выделяются еще два уровня ОВФ.

Второй уровень ОВФ состоит из трех вопросов. 1. О сущности мира 2. О сущности сознания 3. О сущности отношения второго к первому.

Третий уровень ОВФ. Вопрос о сущности мира, сущности человека, его месте в мире и перспективах существования. Человек на этом уровне рассматривается как целостный материальный человек, наделенный сознанием.

Существует проблема разрешимости ОВФ. Это связано с тем, что ограниченные возможности человека не позволяют выводить достоверные суждения о бесконечном мире.

Партийность философии – одно из ее важнейших свойств. В широком смысле это деление на материализм и идеализм. Она коренится в решении ОВФ, который предполагает два взаимоисключающих решения.

Основной вопрос философии и две его стороны

Основной вопрос философии раскрывает смысловую направленность философии, ее стремление найти ключи к решению главной проблемы человечества – «быть или не быть».

Онтологическая сторона основного вопроса философии

Итак, главный вопрос философии – вопрос об отношении духа, сознания к бытию, материи; вопрос о том, что является первичным – мышление или бытие, природа или дух, материальное или идеальное? Кто кого порождает и определяет?

В зависимости от решения данного вопроса различают материалистические и идеалистические концепции, два основных направления философской мысли: материализм и идеализм.

В таблице, изображенной ниже, отражены основные философские течения касательно первой стороны основного вопроса философии. Их описание и представителей ищите ниже по тексту.

Материализм

Материализм провозглашает материю вечной, независимой, неуничтожимой и первичной – источником всех вещей, которая существует и развивается по своим собственным законам. Природа, бытие, материя, материальное – первоисточники всего, а в свою очередь сознание, мышление, дух, идеальное – вторичны, определяются и порождаются материальным. В честь крупнейшего материалиста Древней Греции материализм именуется линией Демокрита в философии.

Согласно материализму мир – материален, существует сам по себе, никем не создан и неуничтожим, закономерно изменчив, развивается в силу своих собственных причин; представляет собой единую и последнюю реальность, которая исключает любую свехъестественную силу. Сознание, мышление и дух – свойства материи, ее идеальное отражение.

Достоинства материализма – опора на науку, логическая доказуемость многих положений. Слабая сторона – недостаточное объяснение сущности сознания (его происхождения) и всего идеального.

В различные периоды истории материализм приобретал разные формы и виды:

Материализм Древнего Востока и Древней Греции (стихийный и наивный) – первоначальный вид материализма, представляющий окружающий мир состоящим из четырех основных материальных элементов (воды, земли, воздуха, огня, всех первоначал, атомов и т. п.), который рассматривается сам по себе независимо от сознания человека и богов. Представители: Фалес Милетский, Левкипп, Демокрит, Гераклит, Эмпедокл и др.

Метафизический (механистический) материализм Нового времени. Его основа – изучение природы. При этом все многообразие ее свойств сводится к протяженности материи и ее механической форме движения. Представители: Г.Галилей, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Ж. Ламерти, П. Гольбах, К. Гельвеций и др.

Вульгарный материализм все мыслительные процессы сводит к физиологической основе. Сознание отождествляется с материей, материя производит сознание как «печень желчь». Представители: Фохт, Молешотт, Бюхнер.

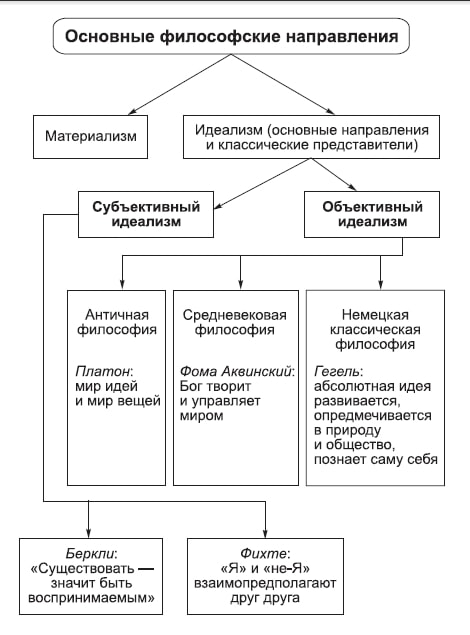

Идеализм

Согласно идеализму первичным началом всего существующего является духовное начало (Бог, дух, идея, индивидуальное сознание), материя возникает из духа и подчиняется ему, природа, материальные мир — вторичное. Данный термин ввел немецкий философ Г. Лейбниц в начале XVIII века. Родоначальником идеалистического направления в философии для Лейбница стал Платон. Именно по этой причине идеализм именуют линией Платона в философии.

Идеализм имеет две основные формы: объективный и субъективный идеализм.

Объективный идеализм, согласно которому идеальное существует объективно, независимо от человека и природы в виде мирового разума, космической души, абсолютной идеи. Представители: Платон и неоплатоники, философы средних веков, Гегель и неогегельянцы).

Субъективный идеализм определяет идеальное формой внутреннего человеческого опыта. Внешний мир, его свойства и отношения зависят от сознания человека.Представители: Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и др. Крайней формой субъективного идеализма является солипсизм (от лат. solus — один, ipse — сам, sum — существую), предполагающий, что реально лишь мое сознание, собственное «Я», мои ощущения, в то время, как существование всего, что меня окружает, — проблематично.

Все вышеперечисленные разновидности материализма и идеализма являются различными разновидностями философского монизма (от греч. monos — один, единственный).

Однако, основной вопрос философии допускает и двойственный ответ: и материя, и сознание являются изначальными сущностями и не сводятся друг к другу. Данное направление в философии получило название дуализма (лат. duo — два). Таким образом, дуалисты признавали существование двух самостоятельных субстанций (первооснов). Яркий представитель дуализма — французский философ Рене Декарт.

Возможен также ответ, в котором утверждается множество первоначал, в предельном случае множества неограниченного. Такое направление получило название плюрализма (лат. pluralis — множественный) и было предложено немецким мыслителем XVII века Г. Лейбницем.

Гносеологическая сторона основного вопроса философии

Данная сторона рассматривает еще одну проблему основного философского вопроса: «Познаваем ли мир? Способен ли человек постигнуть сущность окружающей действительности?». Эта проблема получила в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» наименование второй стороны основного вопроса философии: «Великий и основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21, С.220).

Данный вопрос допускает два ответа:

— «мир познаваем», такое решение называется гносеологический оптимизм или гностицизм от греческого gnoseo — знаю;

— «мир непознаваем» — гносеологический пессимизм или агностицизм. Представители: Давид Юм, Иммануил Кант.

Варианты решения первой и второй сторон основного вопроса философии — это основные типы философских построений, которые эволюционируют, меняют формы и составляют дальнейшую классификацию философских решений.

Идеализм в философии: понятие и основные идеи

Один из распространенных вопросов, который не дает покоя философам, – «Что первично – материя или сознание?». В зависимости от выбранного ответа философов разделяют на две группы: те, кто поддерживают первый вариант, зовутся материалистами, а те, кто вторую группу – идеалистами. В рамках данного материала более подробно будет рассматриваться именно идеализм.

Что такое идеализм?

Идеализм – это направление в философии, согласно которому сознание первично, а материя вторична.

Главная особенность идеализма заключается в том, что существование физических объектов невозможно вне сознания, то есть именно восприятие является ключевым фактором. По мнению идеалистов именно сознание является тем уникальным инструментом, который позволяет человеку воспринимать мир, а значит, в его отсутствие мира не существует. В связи с этим человеческое тело должно существовать как идеальное, поскольку только в таком случае оно может стать воспринимаемым для конечного человека. Однако здесь важно отметить, что идеалисты не отрицают существование физического мира, с их точки зрения сознание лишь наделяет объекты субстанциональными свойствами, что, как результат, позволяет подводить их под категорию материи.

Идеализм является довольно давней теорией, поскольку он возник примерно 2,5 тысячи лет назад. Однако сам термин «идеализм» был выведен и сформулирован лишь в 18 веке, когда немецкий математик и идеалист Лейбниц охарактеризовал Эпикура и Платона, как самого крупного материалиста и самого крупного идеалиста. В 1749 году Дидро, приверженец материализма, называл идеализм самым абсурдным вариантом системы из всех существующих.

Разновидности идеализма

Идеализм разделяется на две основные разновидности: субъективный и объективный.

В основе субъективного лежит существующее ощущение, представление, а также сознание конкретного индивидуума. Стоит отметить, что субъективный идеализм полностью отрицает наличие независимых от человека предметов за всеми ощущениями.

Объективный идеализм отличается от субъективного тем, что берет в качестве основы не личное, а некоторое мистическое сознание, то есть мировой разум, универсальную волю или нечто подобное. При этом наличие какого-либо отдельного сознания от человека не существует, а любое проявление идеализма приводит к божественной теории и религии.

Основные идеи идеализма

Основой для идеализма является первичность всего духовного и нематериального, при этом все материальное относится на второй план. Эта особенность делает идеализм крайне близким религии, которая также утверждает о конечности мира во времени, а также его обустроенности Богом. Идеализм использует телеологическую точку зрения, как основной контраргумент материалистическому детерминизму. Однако стоит отметить, что идеализм обладает широким количеством трактовок, несмотря на то, что термин, очевидно, считается исконно философским.

С точки зрения теории классового общества идеализм является некоторым наукообразным продолжением различных мифических, религиозных и фантастических представлений. Идеализм и его различные философски вопросы и особенности в значительной степени тормозят научный прогресс. Тем не менее, вопросы, поднимаемые последователями идеализма, способствовали стремительным темпам развития философии, поскольку они позволяли исследовать различные формы познания.

В любом случае идеализм крайне тесно связан с религией, поскольку он по своей сути является некоторым понятийным и концептуальным выражением религиозной точки зрения. Практически во все века идеализм являлся некоторым философским подходом к обоснованию веры.

Основные концепции идеализма

Одни из первых рассуждений в данном направлении были сформулированы в Древней Греции. Начало им положил Пифагор, который считал числа самостоятельной сущностью вещей, а их гармонию – сущностью вселенной. Платон же в свою очередь считается родоначальником философской системы объективного идеализма. Он выдвинул точку зрения, согласно которой помимо материального мира существует мир идей, который доступен только «очам разума». В рамках этого эфемерного мира существуют различные идеи и концепции, которые позволяют продвигать их и развивать материальный мир. При этом сам материальный мир рассматривается как тень мира идей. Платон полагал, что мир идей является божественным царством, где до рождения человека обитала его душа, и куда она вернется после смерти. Однако ученик Платон, Аристотель, оспаривал подобную точку зрения.

Однако наибольшего развития объективный идеализм достиг в работах немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля (1770 — 1831). Он выдвинул теорию о том, что существует некоторый Мировой Разум, который являлся Абсолютной Идеей. Именно она становится основой для формирования всех понятий, постепенно обретает материальную оболочку, порождая окружающий мир и самого человека. Именно появление человека стало отправной точкой для нового этапа развития Абсолютной Идеи, поскольку она смогла проявляться не только в виде объектов физического мира, но и в качестве духовной – сознания человека. Основой идеализма Гегеля является идея развития и диалектики. При этом главная особенность подобной точки зрения заключается в том, что объективный идеализм отрывает общие понятия и законы от конкретных объектов и явления, возводя идеи в абсолют.

Классическим же проявлением субъективного идеализма является учение, которое было создано английским епископом Джорджом Беркли. Он считал, что все объекты физического мира являются некоторыми устойчивыми комбинациями из ощущений человека. Стоит отметить, что чрезмерное развитие подобной идеи приводит к выводу, что в мире не существует ничего, кроме ощущений. Подобные убеждения вылились в отдельное течение, получившее название солипсизма. Однако Беркли не поддерживал солипсизм, и в качестве ограничения определил, что ощущения являются воздействием Бога на душу. Таким образом, еще раз была подчеркнута тесная связь религии и идеализма.

Особенности развития современного идеализма

В современной философии существует достаточно большое количество экзистенциалистов, которые близки к идеалистическим воззрениям. Среди них можно выделить Л. Шестова (1866-1938), Н. Бердяева (1874-1848), М. Хайдеггера (1889-1976), Г. Марселя (1889-1973), Ж.П. Сартра(1905-1980), А. Камю (1913-1960). Здесь важно отметить, что для каждого экзистенциалиста важнейшим компонентом является существование отдельного человека с его чувствами и переживаниями. Из этого формируется и задача философии, которая заключается в нахождении некоторого смысла человека, то есть его подлинной экзистенции. Для того чтобы осознать окружающий мир человек в первую очередь должен осознать собственный смысл существования. Здесь показательной является точка зрения К. Ясперса, который утверждает, что научный подход не позволяет ответить на вопрос о смысле жизни и смысле самой науки.

При этом, по мнению экзистенциалистов, истинной формой любого философского познания является интуиция, которая по своей сути является некоторым отражением субъективных переживаний личности. Также все экзистенциалисты разделяют существование человека на подлинное и неподлинное. Подлинное подразумевает свободную жизнь, где человек самостоятельно принимает все решения, а также несет ответственность за собственные решения. Неподлинная жизнь – полное погружение индивида в повседневности.

Стоит отметить, что в 20 веке появилось еще одно философское течение – персонализм, который по своей сути стал тесно пересекаться с субъективным идеализмом. Все персоналисты рассматривают человека с точки зрения двух аспектов: духовного, то есть человека как личность, а также материальном, человека как индивида. Первый аспект объясняется наличием у человека свободной и разумной духовной первоосновы и свободы выбора. Второй аспект формируется на том, что человек является частью природы и общества, а также подчиняется его законам. Персоналисты утверждают, что человек-личность подчиняется только Богу, в отличие от человека-индивида, который подчиняется еще и обществу. Из этой особенности следует важность религии, которая выступает в качестве связующего звена между божественной личностью и человеком.

Отличия материализма и идеализма

Два данных направления в философии конкурируют между собой практически с самого зарождения философии. Материализм является полностью противоположной концепцией идеализму. Его основными постулатами являются:

Если рассматривать с социальной точки зрения, идеализм является противоположностью материализма и выступает в качестве мировоззрения консервативных и реакционных классов, которые не заинтересованы в корректном отображении бытия.

В связи с тем, что два данных направления являются полностью противоположными, истинным может быть только одно из них. Большая часть учёных склоняется к тому, что именно материализм является более правдивой стороной.

Историю соперничества материализма и идеализма можно изучать в учениях различных известных философов, где последовательно излагаются все подобные точки зрения.