Что такое первичный бульон в биологии

Первичный бульон

Первичный бульон — термин, введённый советским биологом Александром Ивановичем Опариным. В 1924 году он выдвинул теорию о возникновении жизни на Земле через превращение, в ходе постепенной химической эволюции, молекул, содержащих углерод, в первичный бульон.

Первичный бульон предположительно существовал в мелких водоёмах Земли 4 млрд. лет назад. Он состоял из аминокислот, полипептидов, азотистых оснований, нуклеотидов. Он образовался под воздействием электрических разрядов, высокой температуры и космического излучения. При этом атмосфера Земли в то время не содержала кислорода.

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Первичный бульон» в других словарях:

Бульон (значения) — Бульон: Содержание 1 Местность, населённые пункты 2 Личности 3 Биология … Википедия

bone soup — костный бульон clear soup бульон glue soup клеевой бульон clear meat soup мясной бульон prebiotic soup «первичный бульон» primordial soup «первичный бульон» … English-Russian travelling dictionary

clear meat soup — мясной бульон glue soup клеевой бульон prebiotic soup «первичный бульон» primordial soup «первичный бульон» strong meat soup крепкий мясной бульон plain soup stock натуральный концентрированный бульон … English-Russian travelling dictionary

ЖИЗНЬ — ЖИЗНЬ, комплекс процессов, наличие которого отличает организмы от косной природы. В основе этого комплекса лежит способность организмов получать энергию от Солнца прямо либо через посредство пищи и использовать ее для роста и воспроизводства. Все … Научно-технический энциклопедический словарь

К’тан — Эта статья об объекте вымышленного мира описывает его только на основе самого художественного произведения. Статья, состоящая только из информации на базе самого произведения, может быть удалена. Вы можете помочь проекту … Википедия

Смысл и тело — (тело смысла) одна из ключевых проблем нового сдвига гуманитарной парадигмы. Развенчание логоцентризма в культуре постмодерна фактически оказалось последней ступенью развоплощения смысла, обернулось логомахией, и грамматоцентризмом, утратой… … Проективный философский словарь

Чума — История. В прежнее время Ч. назывались многие эпидемические болезни, поражавшие современников колоссальной смертностью. Поэтому очень трудно бывает по описаниям древних авторов с уверенностью сказать, имеют ли они в виду именно ту болезнь,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ТУБЕРКУЛЕЗ — ТУБЕРКУЛЕЗ. Содержание: I. Исторический очерк. 9 II. Возбудитель туберкулеза. 18 III. Патологическая анатомия. 34 IV. Статистика. 55 V. Социальное значение туберкулеза. 63 VІ.… … Большая медицинская энциклопедия

ЖЕЛУДОК — ЖЕЛУДОК. (gaster, ventriculus), расширенный отдел кишечника, имеющий благодаря наличию специальных желез значение особо важного пищеварительного органа. Ясно диференцированные «желудки» многих беспозвоночных, особенно членистоногих и… … Большая медицинская энциклопедия

КИШЕЧНИК — КИШЕЧНИК. Сравнительно анатомические данные. Кишечник (enteron) представляет собой б. или м. длинную трубку, начинающуюся ротовым отверстием на переднем конце тела (обычно с брюшной стороны) и кончающуюся у большинства животных особым, анальным… … Большая медицинская энциклопедия

Первичный бульон, из которого состоит теория и эксперименты

первичная теория бульона, также называется примитивным, примитивным, примитивным супом или исконный суп, стремящийся определить происхождение жизни на Земле; был разработан советским ученым Александром Опариным.

В то же время в 1920-х годах британский ученый Дж. Б. С. Холдейн создавал очень похожую теорию, и именно последний придумал термин «суп», чтобы обозначить это..

Согласно этой теории, жизнь на Земле возникла в химической среде, которая существовала около 3,8 миллиардов лет назад. Хотя невозможно доказать правдивость этой гипотезы, поскольку условия Земли того времени не полностью известны, были проведены эксперименты, чтобы определить, насколько возможно такое событие..

Однако происхождение жизни на Земле остается неоднозначным. Многие ученые поддерживают различные теории, хотя ни одна не может быть полностью проверена.

Что такое теория?

Короче говоря, речь идет о создании жизни посредством химических реакций. Это эволюционная концепция, которая определяет происхождение жизни по реакциям неорганического вещества.

Теория первичного супа гласит, что жизнь возникла в океане или колодце воды, существовавшем на Земле 3800 миллионов лет назад. В то время атмосферные условия планеты и ее химический состав находились в гораздо более хаотическом состоянии, чем нынешние..

В то время на планете не было ни растений, ни жизни. Согласно теориям Опарина и Холдейна, на Земле была восстановительная атмосфера. Это означает, что он имел очень низкое количество кислорода, или даже считал, что у него вообще не было кислорода.

Поэтому теория первичного супа (также известная как гипотеза Опарина-Холдейна) утверждает, что жизнь на планете была вызвана химической реакцией углерода, водорода, водяного пара и аммиака..

Историческая справка и дарвиновская вера

Со времен философа и греческого ученого Аристотеля теоретизировали о том, что жизнь на планете зародилась в процессе абиогенеза. У самого Аристотеля была простая теория относительно этого: он сравнил появление червей в разложившихся веществах со спонтанным созданием жизни.

Концепция Аристотеля (которая возникла в четвертом веке до нашей эры) перестала быть принятой в середине семнадцатого века, когда итальянский ученый продемонстрировал, что личинки в мусоре образуются только тогда, когда мухи вступают в контакт с этим.

Концепция итальянца, чье имя было Франческо Реди, полностью поддержала идею о том, что каждая живая форма должна быть порождена другой живой формой. Эта концепция называется биогенезом; создание жизни, основанной на той же жизни.

Позже мы экспериментировали с происхождением микробов в средах, которые не подвергались воздействию воды. Когда эксперимент не удался, возможность появления с помощью абиогенеза была исключена.

Однако Чарльз Дарвин выдвинул теорию о том, что жизнь могла возникнуть в колодце, когда Земля находилась в гораздо более примитивном состоянии. Считается, что при ряде определенных условий возможно, что жизнь порождается абиогенезом.

эксперименты

Чтобы проверить теорию Опарина и Холдейна, были проведены два основных эксперимента, которые послужили основой для придания долговечности идеям обоих ученых. Результаты неубедительны, но они доказывают, что они могут иметь определенный уровень правды.

Миллер и Юри эксперимент

Этот эксперимент считается одним из классических тестов исследования процессов абиогенеза. Он был проведен в 1952 году профессором Чикагского университета (и предшественником атомной бомбы) Гарольдом Юрием; и один из его учеников, Стэнли Миллер.

Эксперимент проводился с использованием метана, водорода, воды и аммиака. Все соединения были запечатаны в стерильной среде, где все контролировалось, чтобы имитировать условия Земли миллионы лет назад.

Испарение воды было вызвано, и электричество использовалось, чтобы моделировать возможные воздействия атмосферных электрических разрядов.

Этот эксперимент позволил получить множество аминокислот, которые частично поддержали теорию первичного супа и, следовательно, процесс абиогенеза..

Они не были убедительными доказательствами, но они определенно указывали на скрытую возможность того, что жизнь на Земле могла возникнуть таким образом..

Однако другие научные данные, полученные через годы после эксперимента, пришли к выводу, что атмосфера Земли в то время могла сильно отличаться от того, что было предложено в эксперименте Миллера и Юри. Это повлияло на достоверность теории.

Эксперимент Джоан Оро

Оро был французским ученым, который провел эксперимент в 1961 году. Он определил, что нуклеооснование аденин (основной компонент нуклеиновых кислот, присутствующих в живых организмах), может быть создано из водорода и аммиака в водном растворе..

Его эксперимент до сих пор остается стандартом пребиотической химии, частично поддерживая теорию пребиотического супа.

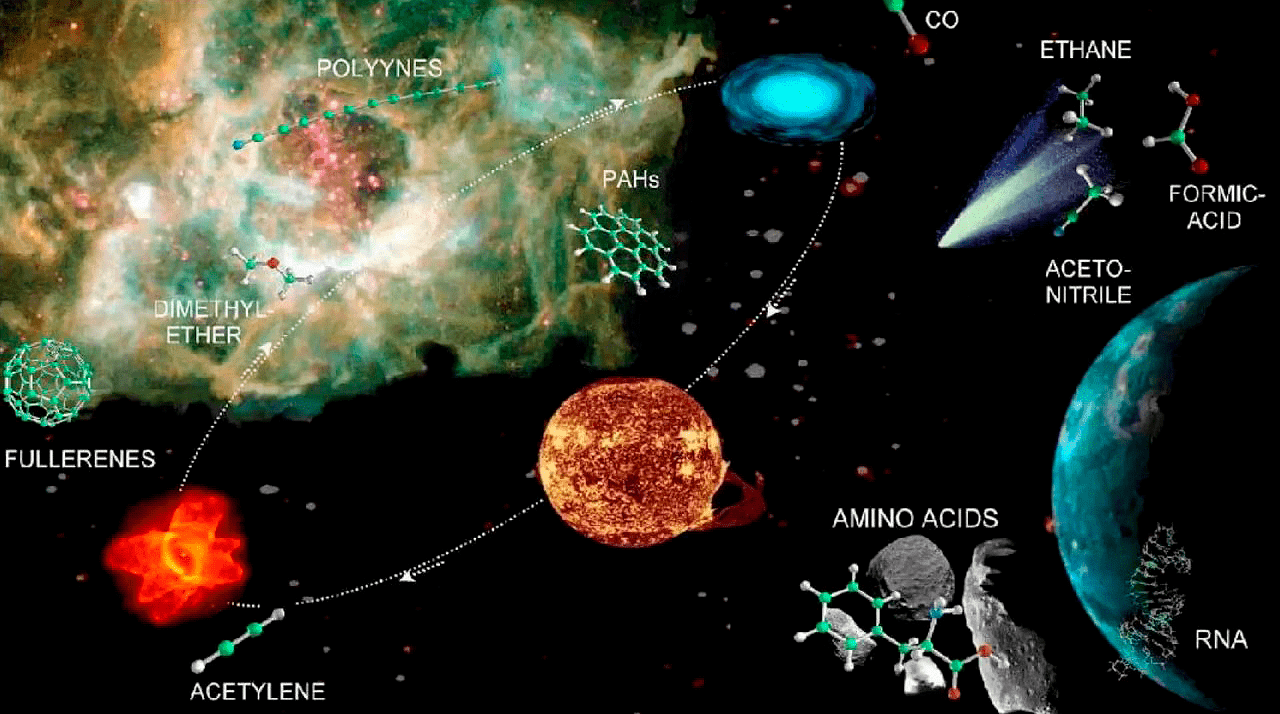

Он также молился о том, чтобы фундаментальная составляющая жизни пришла на Землю через кометы и астероиды, которые поразили планету миллионы лет назад. Ваша идея широко принята; на самом деле, считается, что это самый реальный способ возникновения жизни на Земле.

Эта теория была также создана в 1961 году, когда он провел свой эксперимент. Фактически, согласно Оро, компоненты, посредством которых жизнь была создана посредством абиогенеза, достигли пребиотической воды через кометы, которые воздействовали на планету..

Первичный бульон

Первичный бульон предположительно существовал в мелких водоёмах Земли 4 млрд лет назад. Он состоял из аминокислот, полипептидов, азотистых оснований, нуклеотидов. Он образовался под воздействием электрических разрядов, высокой температуры и космического излучения. При этом атмосфера Земли в то время не содержала кислорода.

В 1923 году советский учёный Александр Иванович Опарин предположил, что в условиях первобытной Земли органические вещества возникали из простейших соединений — аммиака, метана, водорода и воды. Энергия, необходимая для подобных превращений, могла быть получена или от ультрафиолетового излучения, или от частых грозовых электрических разрядов — молний. Возможно, эти органические вещества постепенно накапливались в древнем океане, образуя первичный бульон, в котором и зародилась жизнь.

По гипотезе А. И. Опарина, в первичном бульоне длинные нитеобразные молекулы белков могли сворачиваться в шарики, «склеиваться»

друг с другом, укрупняясь. Благодаря этому они становились устойчивыми к разрушающему действию прибоя и ультрафиолетового излучения. Происходило нечто подобное тому, что можно наблюдать, вылив на блюдце ртуть из разбитого градусника: рассыпавшаяся на множество мелких капелек ртуть постепенно собирается в капли чуть побольше, а потом — в один крупный шарик. Белковые «шарики» в «первичном бульоне» притягивали к себе, связывали молекулы воды, а также жиров. Жиры оседали на поверхности белковых тел, обволакивая их слоем, структура которого отдалённо напоминала клеточную мембрану. Этот процесс Опарин назвал коацервацией, а получившиеся тела — коацерватными каплями, или просто коацерватами.

Гипотеза «первичного бульона» является устаревшей. На сегодняшний день конкурируют гипотезы «первичной пиццы» (на минеральной подложке в условиях периодического высыхания) и «первичного майонеза» (грязевые котлы вулканов) в качестве основных рабочих гипотез абиогенеза. Кроме того, по всей видимости, найден путь синтеза сразу большого набора биологических молекул.

Возникновение жизни. «Первичный бульон» или «первичная пицца»?

Долгое время ученые придерживались теории, что жизнь зародилась в море. Вернее, в древнем океане, наполненном так называемым «первичным бульоном». Сейчас эта теория, при всей ее ценности для понимания некоторых процессов, уже несколько устарела. Если как следует проанализировать состав жидкостей в нашем теле, то картина получается более сложная.

Теорию «первичного бульона» выдвинул в первой трети прошлого века советский биохимик Александр Иванович Опарин, и она надолго стала одной из самых влиятельных в научном мире. Работа Опарина «Происхождение жизни» вышла в 1924 г. и была переведена на английский язык в 1938 г. Но еще раньше идеи Опарина нашли горячую поддержку у британского биолога Джона Холдейна, и он опубликовал ряд работ в том же направлении.

Согласно теории Опарина — Холдейна древнейшая атмосфера Земли была полностью лишена кислорода и состояла из метана, аммиака и водорода. Когда на эту атмосферу стали воздействовать различные естественные источники энергии — грозы и извержения вулканов, — в океане начали формироваться основные химические соединения, необходимые для органической жизни. С течением времени молекулы органических веществ накапливались в океанах, пока не достигли консистенции горячего разбавленного бульона. Однако в некоторых районах концентрация молекул, необходимых для зарождения жизни, была особо высокой, и там образовались нуклеиновые кислоты и протеины. Взаимодействие между возникшими нуклеиновыми кислотами и протеинами в конце концов привело к возникновению генетического кода. В дальнейшем эти молекулы объединились, и появилась первая живая клетка.

В 1954 г. Стэнли Миллер провел следующий эксперимент. Он создал аппарат из двух стеклянных колб, соединенных в замкнутую цепь. В одну из колб Миллер поместил устройство, имитирующее грозовые эффекты, — два электрода, между которыми происходит разряд при напряжении около 60 тыс. вольт; в другой колбе постоянно кипела вода. Затем он заполнил аппарат газовым составом, который, как он полагал, соответстветствовал атмосфере древней Земли: метаном, водородом и аммиаком. Аппарат проработал неделю, после чего были исследованы продукты реакции. В получившемся вязком месиве было обнаружено некоторое количество органических веществ, в том числе и простейшие аминокислоты — глицин и аланин. Позднее в разных условиях были получены также сахара и нуклеотиды.

Результат был очень вдохновляющим, но прошло несколько десятилетий —и восторги несколько поутихли. Во-первых, предположение, что древнейшая атмосфера Земли состояла из метана, аммиака и водорода не подтвердилось. Для атмосфер каменистых планет характерен углекислый газ. Во-вторых, в 1960-х гг. случился прорыв в области изучения внутреннего устройства клетки. Тутто и выяснилось, что даже самая простая клетка устроена невероятно сложно. В клетке налажен изумительный механизм сложнейших молекул, и чтобы научиться такому слаженному взаимодействию, они должны были собраться в одном месте и остаться в близком соседстве надолго. Это очень трудно представить себе на морских просторах, где любая тесная компания в любой момент может быть разбавлена. Молекулы современной клетки удерживает от разброда и шатания сложно устроенная оболочка, но ведь когда-то ее не было! Скорее всего, дружное сообщество молекул возникло в каком-то ограниченном пространстве, вероятно, очень небольшом. Вдумчивый анализ химического состава нашего организма поможет понять, где и как это произошло.

Продолжение статьи читайте в мартовском номере журнала «Наука и техника» за 2020 год. Доступна как печатная, так и электронная версии журнала. Оформить подписку на журнал можно здесь.

В магазине на сайте также можно купить магниты, календари, постеры с авиацией, кораблями, сухопутной техникой

От Бульона до Эукариот. Первый организм и наш древнейший предок

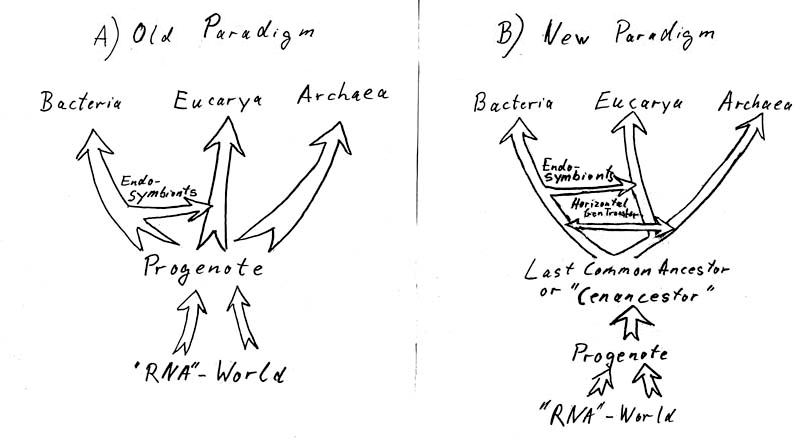

Древо Жизни, представленное по трехдоменной классификации Карла Вёзе. Первыми живыми организмами считаются представители РНК-мира — предшественники клетки в виде рибозимов (каталитических РНК). Условно всю допрокариотную организацию называют «прогенотами». Одной из следующих стадий эволюции является последний общий предок — клеточный организм, предшествующий разделению всего живого на три домена: Бактерии (Eubacteria), Археи (Archaea) и Эукариоты (Eukarya).

Автор

Редактор

Одной из главных причин, по которой мы изучаем биологию, является желание понять наше происхождение. Чем больше ископаемых остатков мы изучим, тем больше ветвей добавится к нашему биологическому древу. Но все ветви растут из единого ствола. Так кто же находится у корней?

Ранняя Земля

Рисунок 1. Так художник Билл Карр (Bill Carr) изобразил последствия столкновения Земли с гипотетической Тейей

Впоследствии CO2 начал осаждаться в виде карбонатов, ослабляя парниковый эффект, — происходило так называемое «химическое выветривание». В результате конденсировалась влага и формировала первые океаны. Атмосфера состояла преимущественно из остаточного CO2 и водяного пара. С уменьшением парникового эффекта падала и температура, дав возможность образованию твердой поверхности Земли. Со временем температура падала все быстрее, достигнув в итоге пригодных для жизни

Когда возникла жизнь?

В 2015 году американский журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал статью, которая подтверждает, что на Земле жизнь зародилась

4,1 миллиарда лет назад [3]. Геохимик Элизабет Белл и ее коллеги анализировали породы массива Джек Хиллс в Западной Австралии и нашли в одном из цирконов (его датируют 4,1 миллиардами лет) включения углерода. Авторы статьи настаивают на том, что этот циркон образовался среди органических соединений, попадавших в мантию в ходе столкновения тектонических плит. Возможно, именно в этом районе Земли впервые зародилась жизнь.

На вопросы «Когда, где и как появилось первое живое существо?», научное сообщество еще не может дать точного ответа, но оно может рассказать о ранних стадиях эволюции.

Мир РНК

Появление теории и ее предшественники

После открытия структуры ДНК и подробного цитологического анализа современных эукариот ученые пришли к выводу, что для формирования подобной структуры из первичного бульона ушло бы больше времени, чем существует Вселенная! Также было выяснено, что на тогдашней Земле отсутствовали в нужном объеме многие химические элементы, в частности фосфор, необходимые для формирования такой сложной структуры как эукариотическая клетка [2]. По этим и другим причинам господствующая теория абиогенеза отошла на второй план, и начались поиски другой теории, объясняющей появление современной клетки.

Самой очевидной и простой была теория панспермии (см. врезку) — внеземного происхождения жизни на более пригодной планете и ее распространения на Землю с одним из небесных тел (рис. 2) [4]. Одним из главных аргументов является малое количество на Земле молибдена — элемента, содержащегося во многих жизненно необходимых ферментах. Но все же гипотеза не объясняет происхождение самой жизни, а только указывает возможный путь ее попадания на нашу планету в далеком прошлом из неизвестного уголка Вселенной.

Рисунок 2. В космическом пространстве находится множество молекул (в том числе и органических), способных попасть на Землю

Панспермия

Рисунок 3. Отрывок комикса на тему теории панспермии

Первым высказал идею панспермии (рис. 3) древнегреческий мыслитель Анаксагор в 5 веке до нашей эры, но свое развитие теория получила лишь в 20 веке нашей эры. Фред Хойл и Чандра Викрамасингх были влиятельными сторонниками панспермии, и в 1974 году они выдвинули гипотезу о том, что некоторая пыль в межзвездном пространстве содержит углерод и является органической. Позже их гипотеза подтвердилась [5]. Хойл и Викрамасингх также утверждали, что некие формы жизни продолжают проникать в атмосферу Земли и могут быть ответственны за эпидемические вспышки, новые заболевания и генетическую новизну, необходимую для макроэволюции [6].

Особенно активно эта теория начала развиваться в 21 веке. На МКС с 2008 по 2015 годы проводили эксперименты, связанные с нахождением микроорганизмов в открытом космосе за пределами станции. В течение полутора лет микробы и их споры подвергались воздействию солнечных лучей и вакуума. Некоторые организмы сохранились в неактивном состоянии значительное время [7], и эти образцы, защищенные смоделированным метеоритным материалом, дают экспериментальные подтверждения гипотетического сценария панспермии.

В 2017 году группа российских ученых обнаружила на облицовке МКС споры земных бактерий, подобных микроорганизмам из вод Карского и Баренцева морей. Это означает возможный перенос бактерий из стратосферы в ионосферу с помощью восходящих потоков глобальной электрической цепи Земли [8].

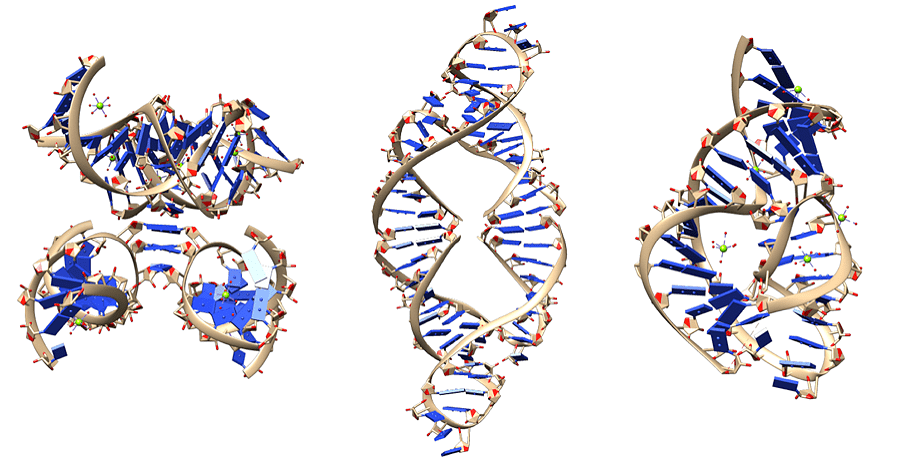

Радикальная гипотеза

Концепцию РНК-мира предложили Френсис Крик [9], Лесли Орджел [10] и Карл Вёзе [11]. Согласно теории, первые молекулы РНК были синтезированы силами неживой природы — при помощи минералов, солнечного света и самопроизвольно идущих химических реакций. После возникла некая молекула РНК, способная копировать другие РНК-молекулы, и с этого момента началась эволюция под действием естественного отбора. Но для выполнения подобных действий РНК должна была обладать каталитической активностью. И это предположение основывалось на том, что РНК способна образовывать сложную вторичную структуру. Позже гипотезу подтвердили результаты исследования Томаса Чека. В 1982 году он изучал механизм сплайсинга РНК у инфузории Tetrahymena thermophila и открыл РНК, катализирующую сплайсинг самой себя (аутосплайсинг) [12]. Это исследование дало возможность представить РНК не только как посредника между ДНК и белками, а как нечто более функционально значимое. Так были открыты рибозимы (от слов «рибонуклеиновая кислота» и «энзим») — молекулы РНК с каталитической функцией (рис. 4).

Позже выяснилось, что многие процессы в клетке происходят благодаря рибозимам. Очень ярким примером является рибосома, активный центр которой представлен катализирующей рРНК.

Итак, теория мира РНК гласит, что первыми прообразами организмов были автокаталитические циклы, состоящие из этих самых рибозимов и работающие в тем или иным образом ограниченном пространстве [13]. Как мы уже сказали выше, в какой-то момент нуклеотиды, самопроизвольно образовавшиеся в первичном бульоне, под действием высоких температур начали соединяться, и образовали макромолекулы — молекулы РНК, которые были способны копировать друг друга. Кроме такой уникальной возможности, РНК могла синтезировать белки на основе структуры других молекул РНК и хранить информацию. То есть все жизненно важные процессы проходили тогда исключительно на основе РНК.

Однако рибонуклеиновая кислота оказалась довольно плохим накопителем информации из-за своей нестабильности и склонности к быстрой деградации. (Исключение могут составлять, например, РНК-вирусы, генетический материал которых защищен капсидом от разрушительного воздействия окружающей среды. Такие вирусы имеют специальный фермент — обратную транскриптазу, — катализирующий синтез ДНК по матрице РНК после попадания вирусного генетического материала в клетку. Однако не стоит забывать, что вирусы не проявляют признаков жизнедеятельности за пределами клетки и полностью зависят от нее.) И впоследствии, с ходом эволюции, РНК передала свои ферментативные функции белкам, а длительное хранение генетической информации — ДНК.

К сожалению, пока исследования показывают, что ни один природный рибозим не может создать копию себя [14] (хотя синтетические уже могут), и поэтому теория мира РНК еще не является полностью доказанной.

Об особенностях РНК-мира вы можете прочитать в этой статье: «РНК у истоков жизни?» [15]. А на тему рибозимов также существует интересный комикс: «РНК: начало (мир РНК)» [16].

Возникновение клетки

Существуют две основные теории происхождения первой протоклетки, которую можно определенно назвать организмом в современном понимании. Оба предположения могли быть реализованы в условиях молодой Земли.

Сторонники первой теории утверждают, что первая протоклетка могла появиться в зонах с геотермической активностью. Под воздействием врéменных высоких температур вода на какой-то период почти полностью испарилась, и полимеры сконцентрировались в скоплениях жирных кислот — образовался прототип клетки. После сухого периода снова вернулась водная среда, и организм мог начать полноценно функционировать. Подобные геоактивные зоны сейчас находятся на Камчатке и в Йеллоустонском парке [17].

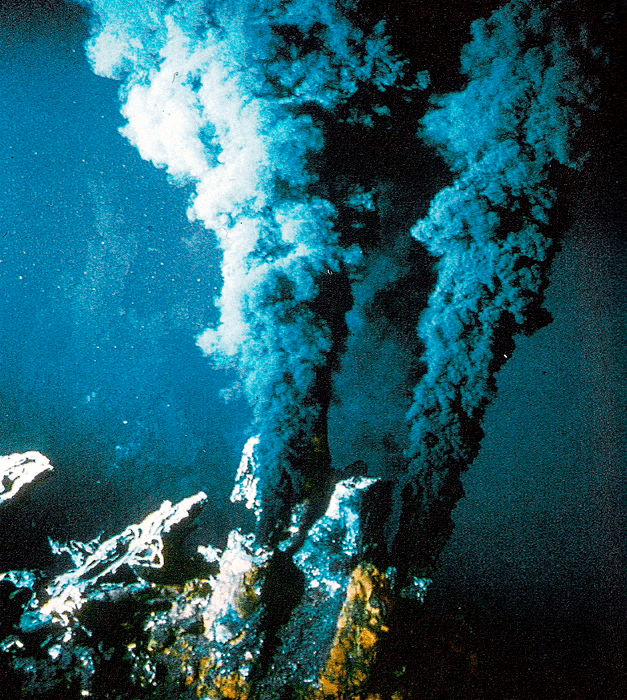

Вторая теория подразумевает, что первый организм мог образоваться в зоне океанических гидротермальных источников. Минеральная полупроницаемая оболочка, покрывающая горные породы жерла источника и поры в нем, эффективно отделяла щелочную среду от более кислой. В результате создавался градиент pH, с помощью которого могли синтезироваться первые органические вещества, такие как углекислый газ [17]. Сходство с живым организмом заключается в том, что гидротермальные источники также частично изолированы от внешней среды. Существование жизни в подобных геотермальных неорганических ячейках поддерживалось постоянным притоком необходимых биогенов, особенно водорода, которой не так легко найти где-то в чистом виде, и температурой магмы, шедшей из недр Земли. Сегодня эта гипотеза Уильяма Мартина и Майкла Рассела считается более правдоподобной и реалистичной [18], [19]. Современным аналогом гидротермальных источников могут служить черные курильщики, которые и сейчас являются оазисами жизни посреди пустынного океанского дна (более подробно курильщики описаны под рисунком 7).

Об исследованиях Майкла Рассела рассказывает статья «К вопросу о происхождении жизни» [37]. — Ред.

Прогеноты

В 1977 году Карл Вёзе и Жан Фокс определили прогенота как гипотетическую допрокариотную стадию эволюции клетки:

Эукариоты возникли из прокариот, но только с организационным различием, не филогенетическим. Аналогично прокариоты появились из более примитивных форм жизни. Самые эволюционно ранние организмы называются прогенотами, потому что они еще в процессе развития отношений между генотипом и фенотипом.

The concept of cellular evolution [20]

Как мы видим, термин «прогеноты» охватывает абсолютно всю допрокариотную клеточную организацию без строгой связи между гено- и фенотипом, и в современной литературе прогенотов ставят эволюционно выше представителей РНК-мира (рис. 6), тем самым обозначая все те промежуточные шаги, которые ведут к последнему общему предку (LUCA).

Вопрос о строении прогенотов остается открытым, но кое-что можно сказать уже сейчас. Это были куски генетической информации в виде рибозимной РНК без строго определенного количества генов, изолированные от внешней среды спонтанно собранными фосфолипидными мицеллами (в первичном бульоне содержались все компоненты для образования подобной структуры) [15], [16]. С этой РНК происходили все необходимые для жизнедеятельности процессы — трансляция, репликация и репарация, — но существовала одна значительная проблема. Внутриклеточные процессы зависели от множества факторов внутри- и внеклеточной сред, и по большей части от того, что РНК непригодна для длительного хранения генетической информации, поскольку в агрессивной среде очень быстро деградирует [15].

Однако мы видим явное преимущество прогенотов перед одинокими рибозимными молекулами (и даже их группами) в том, что:

Следующая стадия клетки должна была уже модернизировать внутреннюю систему, создать полупроницаемую мембрану и развить отношения между генотипом и фенотипом, то есть стать прокариотом.

Последним универсальным общим предком всего живого на Земле является LUCA (от англ. Last Universal Common Ancestor). LUCA («Лука») — это гипотетический прокариотный организм, от которого могли бы произойти все три современных домена существ. Теорию последнего универсального общего предка предложил еще Чарльз Дарвин в книге «Происхождение видов» 1859 года (рис. 5).

Рисунок 5. Страница из книги Чарльза Дарвина Origin of species. «Поэтому я должен предположить, что, вероятно, все органические существа, которые когда-либо жили на этой земле, произошли от какой-то одной изначальной формы, в которую впервые вдохнули жизнь».

Насколько он древний?

LUCA жил еще до появления любого из современных представителей земной жизни (рис. 6), до разделения всего живого на эукариот, бактерий и архей (по трехдоменной системе Вёзе) [21–23]. LUCA появился в палеоархее, около 3,6 миллиардов лет назад [24]. Учитывая тот факт, что Земле 4,5 миллиарда лет [25], его можно считать эволюционно очень ранним организмом. Для примера, эукариоты появились только 1,84 миллиарда лет назад, в орозирии [25].

Важно не путать понятия «Луки» и первого живого организма на Земле! Сегодня разграничивают понятия LUCA и progenote.

«Термин “прогеноты” следовало бы использовать для описания гипотетической допрокариотной стадии клеточной эволюции, отличной от последнего общего предка» [26].

Рисунок 6. Новый взгляд на клеточную эволюцию. На схеме старой парадигмы (А) мы можем видеть, что прогеноты были связующим звеном между РНК-миром и новым разнообразным ДНК-миром. Современный подход (В) говорит, что между прогенотами и тремя доменами существовал последний общий предок, который и выполнял эволюционно переходную функцию.

Как происходило приручение митохондрий, в сказочной форме рассказывает статья «Как появились митохондрии (рассказ, похожий на сказку)» [38]. — Ред.

Новая парадигма обзавелась еще одной перпендикулярной стрелкой — LGT (от англ. lateral gene transfer), или горизонтальным переносом генов (рис. 6). Это одна из главных проблем определения генома LUCA. Горизонтальный перенос генов и слияние ранее независимых линий превратили дерево жизни в сеть жизни. Если мы определим общий ген для архей и бактерий, то будет ли он присутствовать у LUCA как последствие обычной вертикальной передачи генов (по наследству) или же из-за этого самого горизонтального переноса? Приведем яркий пример, не пользуясь понятием LGT: у аэробных архей бактериальный тип дыхания. Значит ли это, что археи — потомки (или предки) аэробных бактерий? Как мы знаем, кислород вырабатывается цианобактериями, следовательно, аэробные археи должны были появиться позже них, и тогда о трех доменах не может идти и речи, т.к. у корня биологического древа следует поставить цианобактерий. Но если включить в систему горизонтальный перенос генов, то всё становится на свои места.

Условия обитания

Напомним, что LUCA жил на молодой Земле, с высокими температурами, другим химическим составом Мирового океана и очень изменчивыми погодными условиями. Нужно учитывать эти факторы при описании возможного местообитания. Об условиях жизни LUCA также рассказывает статья «В диких условиях: как жил последний всеобщий предок LUCA» [28].

Благодаря тогдашним климатическим условиям нашей планеты, можно считать LUCA крайним экстремофилом, в связи с чем связано наличие некоторых особенностей его физиологии:

Рисунок 7. Гидротермальные источники срединно-океанических хребтов — «черные курильщики». Гипотетическое местообитание LUCA. Вода проникает в океаническую литосферу, разогревается магмой и выплескивается под большим давлением с температурой 300–400 градусов. По пути в ней растворяется много сероводорода, сульфидов и оксидов металлов, твердые частицы которых, выпадая при охлаждении воды, придают ей черную окраску. Черные курильщики — оазисы на океаническом дне, вокруг которых огромное разнообразие форм жизни. И это дает ученым право предположить, что гидротермальные источники являются местом зарождения жизни на Земле.

Как выглядел LUCA

Стоит отметить, что LUCA — прокариот [26] и стоит на эволюционно более высоком уровне, чем прогеноты. Время, ушедшее на преобразование из прогенотов в такой сравнительно сложный организм, было просто колоссальным. За этот период LUCA приобрел ряд усовершенствований, связанных в первую очередь с метаморфозами клеточной мембраны и генома. Наследственная информация была строго упорядочена и представлена в виде правильно оформленной молекулы ДНК (или РНК) в отличие от хаотично плавающих в замкнутом пространстве мицелл кусков РНК прогенотов.

Формированию внутриклеточных структур прогенотов препятствовала их зависимость от внешней среды. Отсутствие частично проницаемой мембраны не давало допрокариотам оставлять все нужные вещества внутри клетки. Но уже на уровне LUCA появляется частичная независимость от внешних факторов, фосфолипидная полупроницаемая мембрана [31], закодированная в геноме, и определенный клеточный цикл [32], [33].

Еще одну гипотезу о морфологии последнего общего предка выдвинул в своей книге «Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции» [39] Евгений Кунин — выдающийся советский и американский биолог с мировым именем, эксперт в эволюционной биологии, который, кстати, в 2014 году выступал судьей номинации «Биоинформатика и молекулярная эволюция» конкурса «био/мол/текст».

По его мнению, возможно, LUCA не имел клеточной организации в современном представлении, это была не отдельная клетка, а сеть организмов, не разделенных мембранами, но уже имеющих ряд важных мембранных белков, таких как компоненты АТФ-синтазы и SRP. Для подобной структуры Кунин предложил использовать обозначение LUCA(S) (Last Ancestral Universal Common State — последнее универсальное предковое состояние). LUCA(S) был разнородной популяцией генетических элементов, которые существовавали в сети неорганических ячеек — компартментов. Таким образом, в подобной системе могли одновременно существовать и РНК, и одноцепочечная ДНК, и даже двухцепочечная ДНК. Появление собственной клеточной мембраны и обособление генома произошли независимо у разных организмов, что и привело к образованию разных во многих смыслах доменов жизни.

Эта гипотеза подтверждается и тем фактом, что основные элементы системы репликации ДНК негомологичны, а также радикальным различием между фосфолипидами, ферментами липидного биосинтеза и эфирными связями у архей и бактерий. Гипотеза отодвигает эволюционное положение LUCA(S) к истокам возникновения клетки, чему не противоречат и гипотетические условия среды (см. главу «Возникновение клетки»).

Генетика LUCA

Существует две теории о геноме LUCA [18].

Первая говорит нам о том, что у эволюционно ранних прокариотов был смешанный геном из ДНК и РНК, которые слаженно работали вместе, а с течением эволюции разные группы организмов оставили что-то одно: либо РНК, либо ДНК.

Второй подход подразумевает, что генетическая информация у LUCA хранилась в РНК-молекулах, а ДНК появлялась у каждой группы независимо. Вторая теория выглядит минималистичней, и к ней склоняется и Уильям Мартин (см. ниже).

О генетике «Луки» на «Биомолекуле» уже писали [28]. Но все-таки напомним, о чем идет речь.

Точного подтверждения существования LUCA в виде секвенированного генома или каких-то окаменелостей, не существует, но его генетическая информация содержится в любом ныне живущем существе (рис. 6).

Для решения проблемы определения состава генома LUCA нужно установить:

Затем для генов бактерий и архей можно построить филогенетическое дерево. И если мы учтем все возможные потери и приобретения генов за время эволюции, то есть выясним историю каждого отдельно взятого гена, то свободно проследим путь прямиком до LUCA. При этом ограничение размера генома с учетом гипотетического местообитания LUCA, условий среды и т.п. сильно упрощает задачу [24], [34].

Профессор Дюссельдорфского университета Уильям Мартин на протяжении последних 20 лет собирал огромный генетический банк (шесть млн генов), на основе которого немецкие исследователи выявили 355 необходимых для выживания генов — так называемый «минимальный геном» (гипотетический геном LUCA) [35], [36]. Для примера, кишечная палочка имеет

5 тысяч генов, а человек

25 тысяч. Разумеется, у LUCA, скорее всего, генов было больше, чем 355, но гены «минимального генома» — основные, то, без чего клетка бы не выжила. Впоследствии, при изменении условий обитания у потомков LUCA многие его гены могли редуцироваться за ненадобностью, поэтому говорить о них можно только на основе местообитания LUCA, расширяя тем самым его «минимальный геном».

И еще немного о LUCA

До сих пор сложно говорить об эволюционном положении общего древнейшего предка. Был ли у него ДНК-геном? Какие приспособления давали ему возможность выжить в таких экстремальных условиях? Что двигало клеточную эволюцию? На многие вопросы еще не даны ответы, но точно можно сказать одно: LUCA — связующее звено между «миром прогенотов» и современностью, необходимое для понимания общей картины эволюции в целом.

Последующие преобразования LUCA привели к возникновению организмов, которые сейчас мы можем разделить на три домена жизни. LUCA является своеобразным стартом активного развития и дифференцировки организмов. Чем дальше, тем сложнее найти начало. Именно эта гипотетическая модель дает нам понять, как двигалась эволюция, и найти связь между совершенно разными на первый взгляд существами. Освоение фотосинтеза, расширение ареала обитания, метаморфозы мембраны [31] — все это длилось миллионы и миллиарды лет, чтобы дать начало всем существам, с которыми у нас ассоциируется понятие «жизнь».

Заключение

На ранних эволюционных стадиях мы можем видеть разительное отличие общего устройства и функционала некоторых структур в сравнении с современными. РНК-молекулы, выполнявшие все функции организма, и которые сами, по сути, были целыми организмами на первых стадиях, с ходом эволюции кардинально меняют свое назначение. Раньше РНК полностью заменяла и ДНК, и ферменты, поддерживала жизнь всего организма на основе своего огромного функционала. Однако время идет, жизнь склонна усложняться. Появляется клеточная мембрана, а значит, вскоре появятся и органоиды, и вот уже оказывается, что теперь нет времени на долгий катализ рибозимами, и необходимого срока хранения генетической информации РНК предоставить уже не может в связи с интенсивным увеличением генома. И вот организм вынужден образовывать новые структуры, новые органеллы, прибегать к помощи симбионтов. Таким образом, всего через пару миллиардов лет мы можем лицезреть эукариот, в основе эволюции которых лежит одна лишь макромолекула.

С течением времени и развитием технологий изучение ранних стадий эволюции становится проще, но все так же остается одной из сложнейших задач науки. В последние годы все больше старых гипотез доказывается или опровергается на новой научной базе. Столетие назад никто и подумать не мог об орбитальных экспериментах и космических исследованиях, но человечество и это делает возможным. Мы устанавливаем родство на основе генетики, ищем древнейших предков с помощью молекулярной биологии и пытаемся узнать непостижимое — тайну происхождения жизни.