Что такое первое сословие

Что такое сословие в истории

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Если мы вспомним, кем были наши предки несколько поколений назад, то увидим, что они относились к какому-либо сословию – дворянству, крестьянству, купечеству или другим.

Это неудивительно, так как даже в XIX веке у людей не было правового равенства, поэтому их права и обязанности определялись принадлежностью к определенной социальной группе.

Давайте подробнее разберемся, что такое сословие и как менялась сословная структура в разные исторические периоды.

Сословие — это.

Сословие – это группа людей, которая имеет свои права и обязанности. Их привилегии устанавливаются законом, а принадлежность наследуется.

Сословное деление общества было распространено в период европейского средневековья, а также во времена Древней Руси и Российской империи. Характеризуется существованием иерархии (что это такое?), поэтому положение сословий в социуме было неодинаковым.

Формирование системы происходит длительное время и подразумевает закрепление правового и имущественного неравенства, а также наделение представителей сословий следующими социальными функциями:

По сравнению с кастами в сословной системе возможна смена социального положения.

В России это позволял сделать «Табель о рангах», принятый в 1722 году. Согласно этому документу, чиновник, получивший чин XIV разряда получал личное дворянство, а по достижении VIII разряда — потомственное.

Виды европейских сословий

Для государств средневековой Европы было характерно деление на три сословия. К первому относились дворяне, второе составляло духовенство.

В третье входили те, кто не входил в первые два. Среди них:

Состав третьего сословия был достаточно разнообразным, но всех этих людей объединяла обязанность платить налоги.

Во Франции интересы сословных категорий должен был учитывать открывшийся в 1302 году парламент (это как?) Генеральные штаты. Однако право голоса в нем принадлежало каждому сословию по отдельности, поэтому интересы привилегированных подданных короля в нем преобладали.

Сословия в России

В России формирование сословной системы приходится на период завершения складывания централизованного государства.

Процесс происходил на фоне падения авторитета местной феодальной аристократии и увеличения влияния дворян в верхушке посада. При этом юридическое понятие «сословие» в стране до конца XVIII века отсутствовало.

Тем не менее сословия в России в 17 веке были и включали следующие категории:

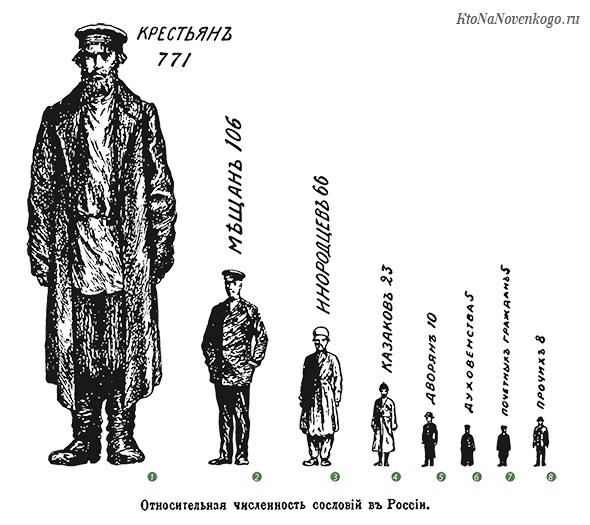

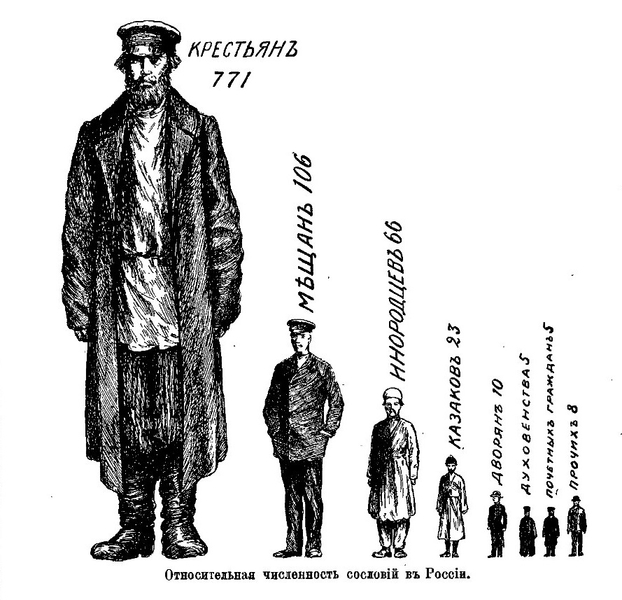

Подавляющее большинство в это время составляли крестьяне (около 90% населения), которые по Соборному уложению 1649 года были закрепощены. Численность феодалов (бояр и дворян) была около 5%, а количество представителей духовенства не превышало 120 тысяч.

Сословия в России в 19 веке претерпели изменения.

В начале XVIII века Петром I было ликвидировано боярство, а статус дворян в течение этого столетия серьезно возрос. Их огромные привилегии были закреплены «Жалованной грамотой» 1785 года, которую издала Екатерина II.

Манифест (это что такое?) Николая I от 10 апреля 1832 года учреждал в стране новое сословие – почетные граждане, в которое входила привилегированная прослойка городских жителей.

Также в это время существовали следующие сословия:

После проведения либеральных реформ Александра II и начавшегося промышленного переворота сказать однозначно, что такое разделение стало затруднительно, так как четкие различия прав и обязанностей социальных групп сохранились лишь применимо к дворянам.

Сословия в России должны были быть ликвидированы после Февральской революции решением Временного правительства. Предполагалось, что оно будет утверждено Учредительным собранием. Однако приход к власти большевиков изменил эти планы и реально их упразднили в ноябре 1917 года декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Сословия в истории

Сословия в истории – это группы людей, с помощью которых можно проследить, кто выступает опорой власти.

В Европе и России на вершине социальной иерархии традиционно находились дворяне и духовенство, что подчеркивало их особую политическую роль.

За время существования человеческого общества его социальная структура существенно изменялась.

Касты, сословия и классы – это исторические формы стратификации, которые существовали в разные периоды.

Первая форма доминировала в период древности в Индии, вторая была распространена в традиционном обществе Средневековья, а третья форма возникла в индустриальную эпоху в связи с промышленным переворотом, вызвавшим появление рабочих и капиталистов.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Жаль, что в настоящее время многие пытаются возраждать институт сословий. Это по своей сути омерзительная вещь, способная до предела накалить революционную обстановку. Особенно при зарвавшейся верхушке, как кое-где в постсоветском мире.

Сословие

Сосло́вие — социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему правовому положению от остального населения.

Сословное деление было характерно для средневековой Европы, и обычно включало аристократию, священников и общинников. В ряде государств последние разделялись на бюргеров (буржуа, мещан) и крестьян. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству.

Первые законодательные собрания Европы базировались на сословном принципе; характерными примерами являлись трёхпалатные Генеральные Штаты во Франции и двухпалатный Парламент Англии.

Содержание

Сословия Древнего Рима

Сословия у Платона

Сословия описаны Платоном в VIII книге «Государства». Все население в таком государстве разделено Платоном на три сословия:

Франция

Так называемый «Старый режим» во Франции (то есть существовавший до революции) разделял общество на три сословия: первое (священники), второе (аристократы) и третье (общинники).

В обязанности Первого сословия входили: регистрация браков, рождений и смертей, сбор десятины, осуществление духовной цензуры книг, исполнение обязанностей моральной полиции и помощь бедным. Духовенство владело 10-15 % земель во Франции; они не облагались налогом.

Общая численность Первого сословия на 1789 год оценивалась в 100 тыс. чел, из которых около 10 % принадлежали к высшему духовенству. Существовавшая во Франции система наследования старшему сыну приводила к тому, что младшие сыновья зачастую становились священниками.

Второе сословие представляло собой аристократию, и, фактически, королевскую семью, за исключением самого монарха. Нобилитет разделялся на «аристократов плаща», представлявших юстицию и гражданскую службу, и «аристократов меча».

Численность аристократов составляла около 1 % населения; они были освобождены от трудовой повинности на строительство дорог, а также от ряда налогов, в частности, габель (налог на соль), и традиционный налог талья.

К особым привилегиям аристократов относились право ношения меча и право на фамильный герб. Также аристократы собирали налоги с третьего сословия, опираясь на традиционную феодальную систему.

Третье сословие состояло из всех французов, не вошедших в первые два сословия, и представляло собой буржуа, рабочих и крестьян. Представители этого сословия были обязаны платить налоги, и составляли на 1789 год около 96 % населения.

Традиционным сословно-представительным органом во Франции являлись трёхпалатные Генеральные Штаты, впервые учреждённые Филиппом IV в 1302 году. Постепенное нарастание экономического влияния Третьего сословия привело к тому, что в 1789 власть перешла к однопалатной Национальной Ассамблее (17 июня), затем — к Национальной Конституционной Ассамблее (9 июля). Фактически, представители Третьего сословия в Генеральных Штатах провозгласили себя Национальной Ассамблеей, которая, по их утверждениям, являлась представительством не сословия, но всего народа. Несмотря на то, что ряд аристократов, в частности, маркиз де Лафайетт, поддержали отмену традиционной системы, налоговые льготы для привилегированных сословий были отменены.

Англия

В Англии вплоть до настоящего времени сохраняется формальное разделение на дворянство (англ. lord temporal ), духовенство (англ. lord spiritual ) и общинников (англ. commoners ). Низшее духовенство при этом считается входящим в сословие общинников.

Сословия в российском обществе

Московская Русь

Для периода Московской Руси характерно разделение сословий на «тяглые» (обязанные государству повинностями и податями) и «служилые» (обязанные службой).

Привилегированным классом являлась традиционная аристократия, бояре; низшие слои аристократии назывались дворянами и «детьми боярскими». К числу других служилых сословий относились стрельцы.

К тяглым сословиям в Московском царстве относились крестьяне и посадские люди.

Низший слой населения составляли несвободные холопы.

Российская Империя

В России со 2-й половины XVIII века утвердилось сословное деление на:

С введением Петром I Великим Табели о рангах стало возможным получение дворянства недворянами; для этого было достаточно получить чин низшего, XIV класса. С целью сдержать массовый приток недворян, с 1856 года планка повышается до IX класса. С той же целью в 1832 году вводится сословие почётных граждан, получавших ряд дворянских привилегий (в частности, свобода от телесных наказаний), но, вместе с тем, не получавших даже личного (не говоря уж о потомственном) дворянства.

Русское православное духовенство традиционно разделялось на белое (приходское), и чёрное (монашествующее).

Купечество также пользовалось рядом привилегий, и с конца XVIII века было разделено на три гильдии, членство в которых определялось размером капитала.

Те, кто не относился ни к одному сословию, назывались разночинцы. К ним относились российские подданные, положение которых было неопределённым; в частности, дети личных (не потомственных) дворян.

Русское крестьянство в сословной системе разделялось на ряд категорий: государственные крестьяне, проживавшие на землях, принадлежавших государству, монастырские крестьяне, помещичьи крестьяне, удельные крестьяне, проживавшие на землях, принадлежавших императорской фамилии, поссесионные (приписные крестьяне), приписанные к определённым заводам, однодворцы.

10 ноября 1917 года Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» ликвидировал все сословные привилегии и ограничения и провозгласил равенство граждан.

Сословия в России

Сословия – это социальные группы, обладавшие определенными правами и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе.

Когда появились сословия

Сословия в России стали появляться после объединения русских земель в единое государство. При этом происходило ослабление влияния местной удельной феодальной аристократии и рост влияния дворянства в посадской верхушке.

С началом проведения Земских соборов расширяется и круг участников. Здесь вместе с боярско-дворянским сословием и духовенством принимает участие и верхушка посада. На собор 1613 года были приглашены представители черносошного крестьянства. В это время сословное деление отличалось большой пестротой и разнообразием.

Разрядные списки XVI века и Бархатная книга (1687 год) привели к тому, что дворяне из служилого превратились в наследственное сословие. Некоторые изменения наследственных принципов сословных организаций произошли при Петре I с введением Табели о рангах.

Тем не менее сложившееся сословное деление на дворян, духовенство, городских и сельских обывателей просуществовало до Октябрьской революции 1917 года.

Сословия, их права и обязанности

Сословие

Внутрисословные группы

Права и привилегии

Обязанности

Дворянство

Потомственные и личные.

– Владение населенными землями.

– Освобождение от налогов.

– Освобождение от земских повинностей.

– Освобождение от телесных наказаний.

– Освобождение от обязательной службы.

– Поступление на госслужбу и получение образования.

Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству.

Без особых обязанностей.

Духовенство

Духовенство освобождалось от рекрутской повинности и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование.

Представители духовенства были обязаны посвятить свою жизнь церкви.

Были обязаны проповедовать Слово Божие.

Почетные граждане

Потомственные и личные.

Свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесных наказаний. Право выбора на общественные должности, но не на государственные.

Без особых обязанностей.

Купечество

Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний.

Купцы 2-й гильдии были заняты ведением крупной внутренней торговли.

Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю.

Купечество имело право сословного самоуправления и доступ к приличному образованию.

Купцы 2- и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности.

Казачество

Казаки владели землей, освобождались от выплаты податей.

Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением.

Мещанство

Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы.

Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели право сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию.

Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность. К тому же они не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями.

Крестьянство

Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные).

Государственные крестьяне имели права общинного владения землей и сословного самоуправления.

Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав.

Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство до 1861 года и после несло рекрутскую повинность (до 1874 года) и большую часть тягла в пользу государства.

Что такое первое сословие

Сословиями называют социальные группы, которые обладают определенными правами и обязанностями. Они закреплены в обычае или в законе и передаются по наследству. Сословная структура появилась в России в XVI веке, когда русские земли объединились вокруг Московского княжества. В новой иерархии отразился род занятий, а также прежнее феодальное имущественное и служебное положение. Однако в первое время сословий было слишком много, между ними не было четких границ.

В 1649 году князь Никита Одоевский юридически закрепил семь основных сословий, прописал их права и обязанности в Соборном уложении. Служилые люди «по отечеству» — бояре и дворяне — получали землю с крестьянами по наследству или за военную службу. Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, казаки — получали за службу денежное жалованье, могли заниматься торгово-ремесленной деятельностью. Все они не платили налоги. Духовенство находилось под особой защитой государства, не могло торговать, молилось за благополучие царя и народа и было освобождено от некоторых выплат. Купцы объединялись в гильдии, выезжали за границу и торговали, не платили часть налогов, но служили на пользу государства: руководили таможнями, оценивали товары и хранили казенные ценности. Торговцы и ремесленники прикреплялись к определенному городу и имели обязательные денежные повинности. Крестьяне занимались сельским хозяйством, не могли сходить с земли, к которой были привязаны — у них были самые большие налоги. Они либо жили на государственной земле и обеспечивали служилых людей и духовенство, либо принадлежали монастырям, помещикам или царю. Холопы не имели собственного хозяйства и служили конюхами, сапожниками, поварами, портными.

Юридический термин «сословие» появился в России только в ХVIII веке. Тогда Петр I ликвидировал боярство: все представители высшего сословия стали дворянами и должны были служить на гражданских или военных должностях. Они были основой государства, опорой монарха и самым образованным слоем общества. Также император создал Табель о рангах: теперь каждый свободный человек мог постепенно получать чины на гражданской и военной службе и в итоге стать дворянином. Так в России, в отличие от западно-европейской системы, было можно перейти из одной группы в другую.

В дальнейшем правители проводили разные реформы, которые несколько меняли права и обязанности сословий. Например, закрепощали крестьян или, наоборот, позволяли им становиться свободными, получать образование. Сословная структура общества существовала в России до Октябрьской революции 1917 года. Ее отменили Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов.

Сословиями называют социальные группы, которые обладают определенными правами и обязанностями. Они закреплены в обычае или в законе и передаются по наследству. Сословная структура появилась в России в XVI веке, когда русские земли объединились вокруг Московского княжества. В новой иерархии отразился род занятий, а также прежнее феодальное имущественное и служебное положение. Однако в первое время сословий было слишком много, между ними не было четких границ.

В 1649 году князь Никита Одоевский юридически закрепил семь основных сословий, прописал их права и обязанности в Соборном уложении. Служилые люди «по отечеству» — бояре и дворяне — получали землю с крестьянами по наследству или за военную службу. Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, казаки — получали за службу денежное жалованье, могли заниматься торгово-ремесленной деятельностью. Все они не платили налоги. Духовенство находилось под особой защитой государства, не могло торговать, молилось за благополучие царя и народа и было освобождено от некоторых выплат. Купцы объединялись в гильдии, выезжали за границу и торговали, не платили часть налогов, но служили на пользу государства: руководили таможнями, оценивали товары и хранили казенные ценности. Торговцы и ремесленники прикреплялись к определенному городу и имели обязательные денежные повинности. Крестьяне занимались сельским хозяйством, не могли сходить с земли, к которой были привязаны — у них были самые большие налоги. Они либо жили на государственной земле и обеспечивали служилых людей и духовенство, либо принадлежали монастырям, помещикам или царю. Холопы не имели собственного хозяйства и служили конюхами, сапожниками, поварами, портными.

Юридический термин «сословие» появился в России только в ХVIII веке. Тогда Петр I ликвидировал боярство: все представители высшего сословия стали дворянами и должны были служить на гражданских или военных должностях. Они были основой государства, опорой монарха и самым образованным слоем общества. Также император создал Табель о рангах: теперь каждый свободный человек мог постепенно получать чины на гражданской и военной службе и в итоге стать дворянином. Так в России, в отличие от западно-европейской системы, было можно перейти из одной группы в другую.

В дальнейшем правители проводили разные реформы, которые несколько меняли права и обязанности сословий. Например, закрепощали крестьян или, наоборот, позволяли им становиться свободными, получать образование. Сословная структура общества существовала в России до Октябрьской революции 1917 года. Ее отменили Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов.

Что такое первое сословие

Господствующим сословием в обществе оставались феодалы. Прежде к ним относили лишь бояр, имевших свои родовые земельные владения — вотчины. В XVII веке в рамках феодального сословия зарождались основы дворянского сословия. По мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства — главной опоры царской власти. На протяжении XVII века оформилась сложная система должностного продвижения дворян в армии, при дворе и в системе управления. В зависимости от знатности происхождения и успехов в службе их переводили из одного чина в другой. С учетом занимаемой должности служилые люди получали право на владение большими или меньшими землями с жившими на них крестьянами. Все это свидетельствовало о том, что в XVII веке дворянство постепенно превращалось в новое сословие.

Царская власть стремилась укрепить права как дворян, так и бояр на землю и подвластных им крестьян. С этой целью был увеличен срок розыска беглых крестьян вначале до 10, а затем до 15 лет. Однако это мало помогало. Бояре и дворяне требовали полного закрепления крестьян за их хозяевами. В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому.

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, столько же — боярам, около 15% — церкви и более всего (около 60%) — дворянам.

Таким образом, к концу века позиции главных землевладельцев — бояр — были серьезно подорваны. Основным хозяином земли и крепостных стало дворянство. Оно потеснило боярскую родовую знать и в сфере государственного управления. Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения (система местничества) в 1682 году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах. Это означало серьезную победу дворянства в давнем соперничестве со старой родовой знатью.

Крестьяне

Основную массу населения по-прежнему составляли крестьяне. Их положение в XVII веке значительно ухудшилось. Именно на крестьянские плечи легло тяжкое бремя Смуты и многочисленных войн этого столетия, восстановление разрушенного хозяйства. Крестьянство делилось на две основные группы:владельческих и черносошных. Первые были полной собственностью бояр, дворян, царской семьи и духовенства. Вторые сохраняли личную свободу, владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности. Крестьяне, жившие на землях бояр и дворян, принадлежали лишь одному хозяину и полностью зависели от его произвола. Их можно было продать, обменять, подарить. Имущество крепостных принадлежало феодалу. Самым суровым и тяжелым было положение крестьян, находившихся в собственности мелких феодалов.

Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили натуральный и денежный оброк. Как мы уже знаем, по мере развития рыночных отношений роль денежного оброка постоянно росла. Средняя протяженность барщины составляла 2—4 дня в неделю. Во второй половине века к барщинным работам стали приравнивать работу крепостных крестьян на первых мануфактурах, принадлежавших их хозяевам. Одновременно зависимые крестьяне несли повинности в пользу государства.

К концу века изменилась роль холопов. Если прежде они были бесправными полурабами своих господ, то теперь становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т. д. К концу века эта категория зависимого населения постепенно слилась с крепостными крестьянами.

Изменилась система налогообложения. Если в начале XVII века налог («тягло») исчислялся с «паханой земли» и это привело к значительному сокращению обрабатываемой земли, то к концу века вместо поземельной подати была введена подворная.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1—2 десятины (1—2 гектара) земли. Были и зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров. Из таких родов выходили известные предприниматели, купцы, торговцы.

Городское население

В XVII веке росла численность городского населения. В каждом большом городе насчитывалось не менее 500 дворов. В новых городах, в первую очередь на южных и восточных окраинах страны, вслед за крепостями появлялись посады. В них жили не только русские, но и представители других народов России. Посадское население включало в себя ремесленников и торговцев, стрельцов, купцов, духовенство, дворян и бояр (с их многочисленной челядью).

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы, контролировавшие посадские общины. Они старались переложить всю тяжесть налогового бремени на самую бедную часть населения — мелких ремесленников и торговцев. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное от службы время промышляли торговлей и ремеслом. Как и их хозяева, они были жителями белых слобод, населенных феодалами и церковнослужителями, и не несли повинностей в пользу государства. Это вызывало, в свою очередь, постоянные жалобы основной массы посадского населения.

Особенностью XVII века стало и то, что по мере роста ремесленного производства в нем начинает применяться (пока еще в небольших размерах) наемный труд. К быстро богатевшим и не желавшим уже выполнять черновую работу ремесленникам нанималась не только посадская беднота, но и крестьяне-бобыли, холопы.

Духовенство

К концу XVII века численность российского духовенства значительно увеличилась. Церковную службу почти в 15 тысячах церквей страны несли до 110 тысяч человек. А в монастырях проживало еще до 8 тысяч монахов. С принятием в конце XVI века патриаршества Русская православная церковь стала полностью самостоятельной. Вместе с тем сложилась и новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу слоем духовенства были приходские священники. Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриарх Московский и всея Руси со своим двором.

Церковь была крупнейшим собственником земли. Это вызывало обеспокоенность светских властей и зависть многих бояр и дворян. В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод (к их числу относились и церковные владения) в городах. Тогда же церковные руководители были лишены некоторых судебных привилегий, принадлежавших им ранее.

Тем не менее церковь была одним из крупнейших собственников земли в стране, ей принадлежало до 15% земель.

Казачество

Новым для России сословием стало казачество. Это было военное сословие, в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы — охота, рыболовство, бортничество, а позже — также скотоводство и земледелие. Как и в XVI веке, казачество основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Казачество сумело в короткий срок освоить огромные окраинные районы страны, в первую очередь донские и яицкие земли.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на их общем сходе («круге»). Во главе казацких общин стояли выборные атаманы и старшины. Собственность на землю принадлежала всей общине. Атаманы и старшины избирались путем выборов, при которых каждый казак пользовался равным правом голоса.

Эти порядки народного управления выгодно отличались от самодержавных, набиравших силу в стране. В 1671 году было приведено к присяге русскому царю донское казачество.

Итог

Таким образом, в XVII веке сложная прежде социальная структура российского общества значительно упростилась.