Что такое план дороги

Элементы и параметры автомобильных дорог

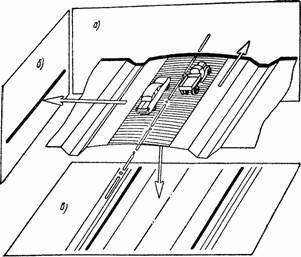

Проектирование дороги осуществляется в трех проекциях: поперечном профиле, плане и продольном профиле.

Рис.8 Изображение автомобильной дороги: а) поперечный профиль (проекция на вертикальную плоскость перпендикулярно к оси дороги); б) продольный профиль (проекция на вертикальную плоскость параллельно к оси дороги); в) план (проекция на горизонтальную плоскость)

2.2.1 Элементы плана дороги

План трассы дороги — это графическое изображение ее проекции на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе.

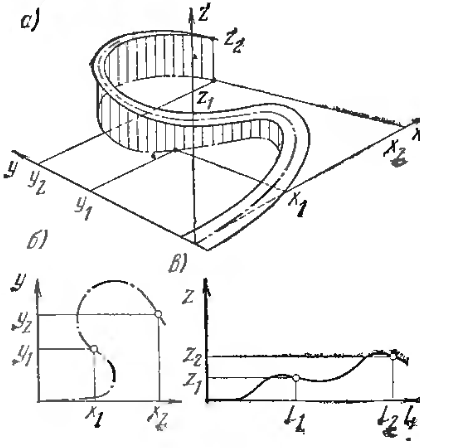

Положение геометрической оси дороги на земной поверхности называют трассой. Трасса в плане и профиле является пространственной линией, так как она меняет свое направление при обходе различных препятствий (населенных пунктов, озер, рек, болот, оврагов и др.) (рис.11.)

Рис 11. Ось дороги как пространственная кривая: а – вид полотна дороги в аксонометрии; б – план дороги;

в – продольный профиль.

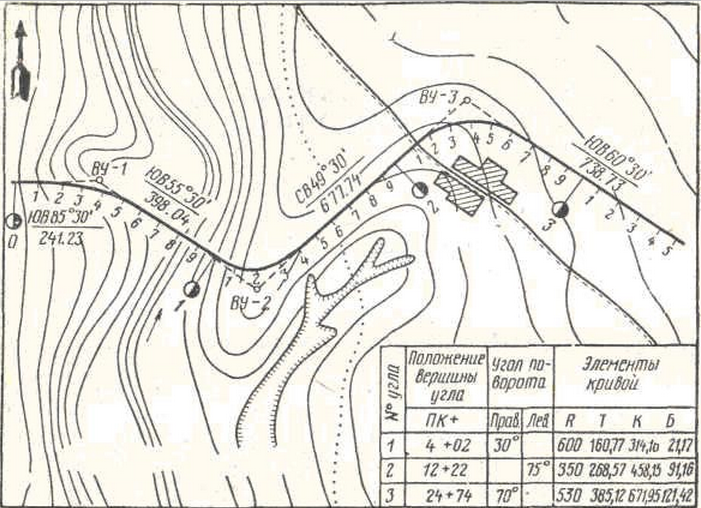

Масштаб плана трассы принимается: для равнинной и пересеченной местности 1:10000, для горной 1:5000. На план трассу наносят сплошной основной линией с разбивкой на километры и пикеты (пикет — расстояние, равное 100 м).

Рис.10 План трассы дороги

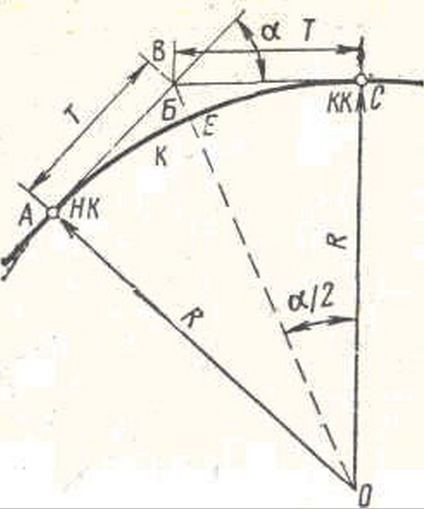

На плане трассы указывают номера углов поворота, которые характеризуют каждое изменение ее направления. В местах изменения направления трассы вписывают круговые кривые, основными элементами которых являются (рис.12): радиус R; длина кривой К. тангенс Т — длина касательной, т. е. расстояние от вер шины угла поворота а до начала или конца кривой; биссектриса Б — расстояние от вершины угла поворота до середины кривой. Данные об элементах кривых можно определять по специальным таблицам.

С целью обеспечения безопасности движения автомобилей с расчетными скоростями радиусы кривых в плане необходимо назначать возможно большими: от 3000 м и более дорог I категории и от 2000 м и более для дорог остальных категорий. При таких радиусах кривых обеспечивается безопасность движения автомобилей с расчетной скоростью, так как влияние центробежной силы на них невелико.

Однако назначение больших радиусов в плане не везде и не всегда возможно, а поэтому разрешается принимать их минимально допускаемые значения (согласно СНиП 2.05.02-85):

Категория дороги Ia Iб 11 III IV V

Все элементы кривых, а также пикетажное положение вершин углов поворота указывают в отдельных таблицах на плане трассы ( рис10).

Рис. 12. Основные элементы круговой кривой:

По обе стороны от трассы условными знаками и обозначениями изображают основные элементы рельефа, населенные пункты, земельные угодья, пути сообщения, водотоки, водоемы, а также указывают границы землепользователей и их наименование.

При проложении трассы необходимо применять ландшафтное проектирование, задачей которого является обеспечение плавного включения дороги в ландшафт окружающей среды, что имеет не только эстетическое значение, но и повышает удобство и безопасность движения. Оно преследует две цели: обеспечивает наилучшее сочетание дороги с окружающим ландшафтом, дополняет и улучшает его.

Дорога, вписанная в окружающий ландшафт, обеспечивает постоянный или плавный переменный режим движения, способствует работоспособности водителей и создает хорошее настроение у проезжающих.

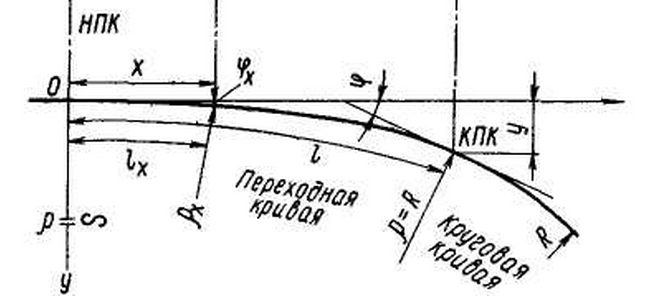

На кривых с радиусами менее 2000 м в целях безопасности и комфортабельности движения при высоких расчетных скоростях с обоих концов круговой кривой устраивают переходные кривые, обеспечивающие плавное изменение направления движения автомобиля от прямолинейного к движению по круговой кривой. Переходные кривые представляют собой кривые переменного радиуса (рис.13 ).

В зависимости от радиуса круговой кривой длина переходных кривых назначается в пределах 30—120 м. При вписывании переходных кривых круговая кривая смещается к центру кривой на величину сдвижки р. Пользуясь таблицами, составленными В. И. Ксенодоховым, можно получить все разбивочные элементы переходных кривых.

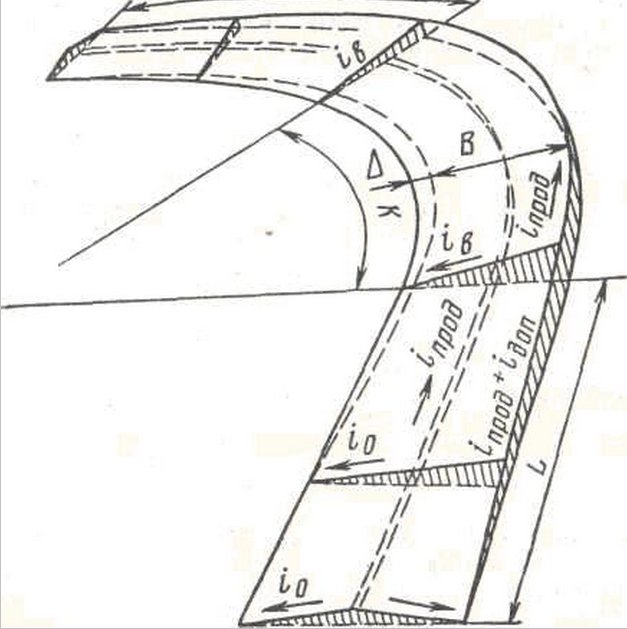

В целях обеспечения удобства и безопасности движения автомобилей с расчетной скоростью на кривых с радиусами менее 3000 м на дорогах I категории и менее 2000 м на дорогах остальных категорий устраивают виражи — участки кривой с односкатным поперечным профилем и уклоном проезжей части к центру кривой (рис.14).

Односкатный поперечный профиль устраивают на всем протяжении основной круговой кривой. Поперечный уклон проезжей части на вираже i В необходимо принимать не менее поперечного уклона покрытия на участках с двускатным профилем в зависимости от радиуса кривой в плане (табл.5).

| Радиус кривой в плане, м | Поперечный уклон проезжей части на вираже. | |

| Основной наиболее распространенный | В районах с частыми гололедами | |

| 3000 и более для 1 категории; 2000 и более для дорог остальных категорий | Двухскатный поперечный профиль | |

| От 3000 (2000) до 1000 | 20-30 | 20-30 |

| > 1000 >700 | 30-40 | 30-40 |

| >700 >650 | 40-50 | |

| >650 >600 | 55-65 |

Рис.14 Схема виража

Поперечный уклон обочин на вираже тот же, что и уклон проезжей части.

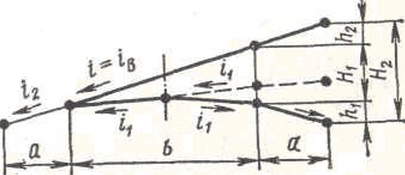

Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному и обратно осуществляется плавно на участках, примыкающих к круговой кривой, называемых отгонами виража, длина которых зависит от поперечного уклона виража и колеблется от 10 до 30 м.(Рис.15)

Рис15. Схема перехода от двускатного поперечного профиля проезжей части к односкатному на отгоне виража

На протяжении этих участков устраивают и переходные кривые. Переход от нормального уклона обочин при двускатном профиле к уклону проезжей части выполняется на протяжении 10 м до начала отгона виража.

Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному осуществляется в пределах отгона виража «вращением» внешней половины проезжей части и внешней обочины относительно оси дороги. После достижения односкатного поперечного профиля с уклоном, равным уклону двускатного профиля, всю проезжую часть и внешнюю обочину вращают относительно внутренней кромки проезжей части до получения соответствующего уклона виража.

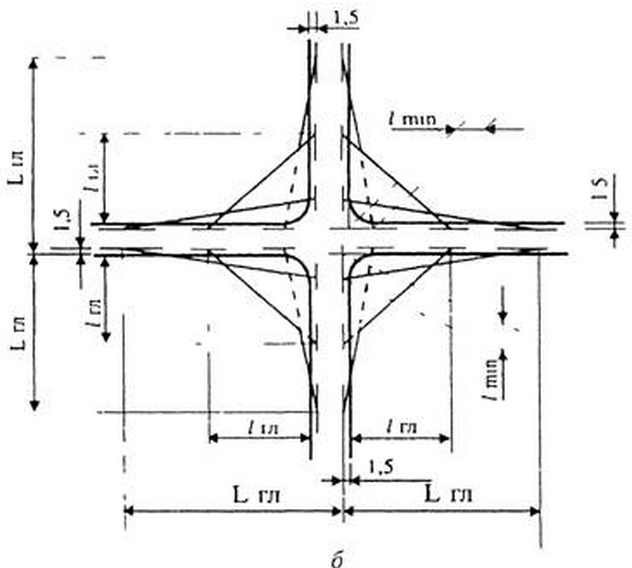

На кривых в плане при радиусах 1000 м и менее предусматривают уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочины. При этом ширина обочины должна быть не менее 1,5 м для дорог I—III категорий и не менее 1 м для дорог остальных категорий. В горной местности при радиусах 20—30 м в виде исключения допускается уширять проезжую часть с внешней стороны кривой. Уширение в пределах круговой кривой имеет постоянную величину, а затем в пределах переходных кривых (отгона виража) сводится на нет. Величины полного уширения для двухполосных автомобильных дорог назначают в зависимости от радиусов круговых кривых по СНиП 2.05.02-85.

Важнейшим условием безопасности движения на автомобильных дорогах является обеспечение видимости в плане, т. е. когда водитель видит встречный автомобиль или препятствие на расстоянии, достаточном для своевременной остановки своего автомобиля во избежание дорожно-транспортного происшествия. При этом учитывается, что луч зрения водителя при движении автомобиля по крайней правой полосе движения в 1,5 м от кромки проезжей части расположен на высоте 1,2 м над поверхностью проезжей части дороги. Наименьшие расстояния видимости установлены в зависимости от категории автомобильной дороги.

| Категория до роги | Расчетная скорость, км/ч | Наименьшее расстоя ние видимости, м | Категория до роги | Расчетная скорость, км/ч | Наименьшее расстоя ние видимости, м |

| для остановки | встречного автомобиля | для остановки | встречного автомобиля | ||

| 1а II | III IV V |

В целях обеспечения безопасности движения периодически необходимо оценивать состояние видимости на отдельных элементах улиц и дорог.(табл.5)

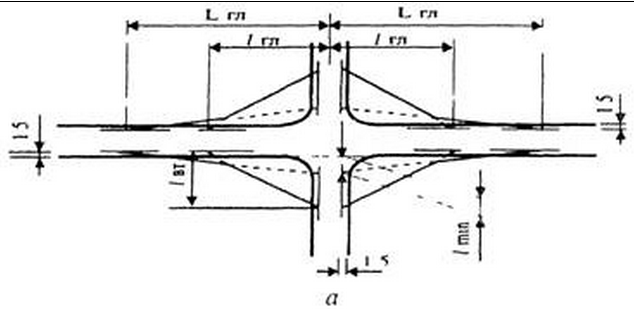

На пересечениях автомобильных дорог в одном уровне должна быть обеспечена боковая видимость, рассчитываемая из условия видимости с главной дороги автомобиля, ожидающего на второстепенной дороге момента безопасного выезда на главную дорогу (рис. 16, а). При пересечении равнозначных по интенсивности движения дорог расстояние видимости определяется согласно схеме, представленной на (рис. 16, б).Значения расстояний для обеспечения боковой видимости приведены в таблице 6.[7].

Рис16. Схемы определения видимости на пересечениях в одном уровне:

а – при пересечении дорог разных категорий; б – при пересечении равнозначных дорог

План и продольный профиль дороги

Планом дороги называют проекцию ее оси на горизонтальную плоскость.

Необходимость проведения дороги через определенные части лесного массива и обходов встречающихся препятствий (озера, реки, болота, поселки и пр.) вынуждает проектировать ее в виде ломаной линии, состоящей из прямых участков, соединенных в местах изменения направления дугами кривых, что обеспечивает вписывание подвижного состава при поворотах. Изменение направления дороги определяется углом поворота между первоначальным и новым направлениями и румбом направления на прямых участках.

Дуги круговых кривых, соединяющие 2 прямолинейных участка трассы, должны иметь большие радиусы для обеспечения хорошей видимости и скорости автопоездов. На автомобильных дорогах общего пользования принимают радиусы кривых 3000 м и больше. Если же условия местности не позволяют принимать большой радиус или увеличиваются объемы работ и стоимость, строительства дороги, то устраивают меньшие радиусы. Однако следует учитывать, что при малых радиусах строительство дороги значительно усложняет необходимость устраивать на кривых односкатный профиль или переходные кривые переменного радиуса. В то же время для обхода близко расположенных препятствий и поворота на квартальные просеки можно использовать кривые малых радиусов, но не менее 150—125 м.

Расстояния от начала дороги до начала кривой и от начала одной кривой до начала следующей называют прямыми, которые характеризуются длиной и направлением, определяемым румбом. Румб — это острый угол между меридианом (направлением север — юг) и направлением трассы. В названии румба указывают одно из четырех направлений дороги: СВ, ЮВ, ЮЗ и СЗ и величину острого угла, например СВ : 35°.

На плане дороги должны быть все необходимые данные для разбивки и закрепления трассы на местности; его вычерчивают в масштабе 1:10000. При изменении длины дороги трассу делят на километры и 100-метровые участки — пикеты. Промежуточные точки называют плюсовыми.

Например, место пересечения ручья на расстоянии 1274 м от начала дороги обозначено ПК 12+74 м. На плане условными знаками указывают пикеты и километры, отмечают места пересечения квартальных просек, расстояния от места пересечения до ближайшего квартального столба и другие привязки трассы к характерным точкам местности. Вершины углов поворота нумеруют и в свободном месте чертежа помещают таблицу с указанием величины и направления (право, лево) угла поворота, а также элементы прямых и кривых.

Детальную разбивку кривых на местности в лесных условиях можно выполнить одним из простейших способов— разбивкой их по хордам. Приведенный способ разбивки кривых не требует применения геодезических приборов и наличия таблиц.

Продольным профилем называют развернутую в плоскость чертежа вертикальную проекцию оси дороги. Для вычерчивания продольного профиля при изысканиях дорог нивелируют поверхность земли, т. е. определяют разность уровней различных точек по трассе будущей дороги.

Нивелир представляет собой геодезический инструмент в виде оптической трубы (дает 20—30-кратное увеличение), которую можно устанавливать строго горизонтально. Для нивелирования нужны 2—4-метровые рейки с нанесенными краской делениями через 1 см. Установив с помощью треноги и регулировочных винтов трубу нивелира горизонтально, берем по вертикально установленным на концах пикета рейкам отсчеты, показывающие расстояние (мм) от поверхности земли до горизонтального луча зрения, который определяем по средней нитке сетки нитей в трубе нивелира. Разность двух отсчетов на рейках, стоящих по концам нивелируемого участка (пикета), дает превышение одной точки дороги над смежной. Исходной точкой при нивелировке дороги принимают постоянный или временный репер — неизменный по высоте и положению предмет на местности (столб, пень, фундамент здания). Предварительно нивелированием устанавливают от дороги общего пользования отметку над уровнем моря начального репера. Если такую отметку определить нельзя, то у начального репера принимают условную отметку, от которой и проводят дальнейшее нивелирование.

На основании полученных при нивелировании отметок (абсолютных или условных) поверхности земли по трассе дороги вычерчивают ее продольный профиль. Продольный профиль является важнейшей индивидуальной характеристикой дороги. Он показывает все подъемы и спуски, возможность и способы обеспечения продольного водоотвода, места, где необходимо поднять поверхность дорожного полотна над уровнем земли, т. е. устроить насыпи, или понизить поверхность дороги по отношению к поверхности, т. е. устроить выемку.

Особенностью продольного профиля как чертежа является то, что при его вычерчивании принимают разные масштабы по горизонтали и вертикали. На автомобильных дорогах горизонтальный масштаб принимают 1:5000 (т. е. 100 м на местности соответствуют 2 см на чертеже), а вертикальный — 1:500 (превышение 1 м на местности соответствует 2 мм на чертеже).

На продольном профиле должны быть следующие сведения о проектируемой дороге: линия поверхности земли, показывающая естественный рельеф местности, но с 10-кратным искажением действительной крутизны уклонов; проектная линия; отметки поверхности земли и проектной линии; условное изображение направления уклонов с указанием их величины и длины участка с данным уклоном; грунтовый разрез по оси дороги, вычерчиваемый на основании данных, полученных в результате закладки шурфов и скважин при геологическом обследовании.

Под продольным профилем помещают условный план дороги, на котором все прямые участки независимо от действительного направления располагают на одной прямой линии (кривые показывают условно), и план придорожной полосы. Над профилем помещают рабочие отметки, представляющие собой разницу между отметками проектной линии и земли; они показывают высоту требуемой в данном месте насыпи или глубину выемки.

Показанные условными значками и цифрами продольные уклоны поверхности дороги определяются отношением разницы высотных отметок в начале и конце данного участка к его длине. Например, на одном конце пикета отметка 123,5, а на другом 120 м. Уклон на данном участке равен 3,5/100=0,035, или 35‰ (3,5%). Уклоны разделяют в зависимости от направления движения на подъемы и спуски. Большая величина подъемов ограничивает нагрузку на рейс, а большие спуски требуют наличия хороших тормозных средств. В технических условиях и указаниях приведены величины допустимых максимальных спусков и подъемов для разных категорий дорог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Элементы плана автомобильных дорог

Рис. 8.2. Круговая кривая с вспомогательными переходными кривыми

При проектировании плана автомобильных дорог согласно требованию СНиП рекомендуется устраивать кривые с радиусами, как правило, не менее 3000 м, что обеспечивает безопасные условия движения автомобилей с расчетными скоростями. Основные элементы таких наиболее простых типов закруглений (см. рис. 8.1):

Между длиной трассы по тангенсам и по кривой существует следующая связь:

Основные элементы закруглений в плане с радиусами круговых, требующими сопряжения с прямыми участками трассы посредством вспомогательных переходных, представлены на рис. 8.2. При устройстве переходных вспомогательных кривых сокращается длина основной круговой кривой, при этом ее центральный угол a0 будет меньше на величину 2j:

Таким образом, для разбивки круговой кривой со вспомогательными переходными необходимо условие a ³ 2j.

При применении переходных кривых происходит сдвижка кривой в сторону ее центра на величину р:

общая длина тангенса Т при этом составит:

Общая длина кривой

Домер Д определяют по формуле (8.1) соответственно со значениями Т и К, определенными по формулам (8.2) и (8.3).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Содержание курсовой работы. 2.1.1. Построение плана трассы и определение его характеристик

2.1.1. Построение плана трассы и определение его характеристик

Построение плана трассы выполняется по исходным данным, приведенным на продольном профиле дороги в графах “Прямые и кривые в плане” (либо “План линии”, либо “Условный план трассы”), “Пикеты”, “Километры”, “Развернутый план трассы с ситуацией”. План трассы вычерчивается в масштабе 1:5000 (в 1 см 50 м) на листе формата А3 либо в масштабе 1:10000 (в 1 см 100 м) на листе формата А4.

Вначале из точки начала дороги проводится луч в направлении, определяемом румбом первого прямолинейного участка. Румбом называется угол между направлением участка дороги и линией «север-юг», отсчитываемый от 0 до 90 град в пределах одного из четырех секторов азимутального круга. Секторы обозначаются буквами (СВ- северо-восточный, ЮВ- юго-восточный, ЮЗ- юго-западный, СЗ- северо-западный). Если румб не указан, луч проводится в северном направлении (вверх). На луче откладывается отрезок, равный в масштабе длине первого прямолинейного участка, и таким образом определяется положение точки начала первой кривой в плане (Нк1). Если исследуемый участок дороги начинается не с начала километра, длину первого прямолинейного участка следует рассчитать, исходя из количества пикетов (участков длиной 100 м), размещенных на исследуемом отрезке, и расстояния от ближайшего пикета до точки начала (конца) соседней кривой в плане, указанного возле этой точки.

От полученной точки Нк1 далее по лучу откладывается расстояние, равное тангенсу кривой в плане (Т1), и определяется положение вершины угла поворота №1 (ВУ1).

В вершине угла в необходимом направлении (вправо или влево) откладывается угол поворота (угол между продолжением первоначального направления трассы и ее новым направлением). Направление поворота определяется по данным графы продольного профиля “Прямые и кривые в плане” либо по данным графы “Развернутый план трассы”. В графе “Прямые и кривые в плане” при движении слева направо повороту направо соответствует расположение дугообразного элемента, обозначающего кривую в плане, выше среднего положения трассы, и наоборот, повороту налево соответствует расположение условного обозначения кривой в плане ниже среднего положения трассы. В графе “Развернутый план трассы” новое направление трассы показано стрелкой, выходящей из точки, обозначающей вершину угла поворота.

В новом направлении трассы от вершины угла вновь откладывается расстояние Т1 и определяется положение точки окончания первой кривой в плане (Кк1), от которой далее по лучу откладывается расстояние, соответствующее длине второго прямолинейного участка. От полученной точки начала второй кривой в плане (Нк2) откладывается тангенс второй кривой (Т2) для получения вершины угла поворота №2.

Далее процесс построения плана трассы аналогичен рассмотренному выше и продолжается до прибытия в точку конца дороги.

Для построения криволинейных участков определяется положение центров каждого из поворотов. Из точек Нк и Кк перпендикулярно трассе проводятся лучи. Точка их пересечения определяет положение центра поворота. Расстояние от центра поворота до точек Нк и Кк будет соответствовать радиусу поворота.

После построения плана трассы он разбивается на пикеты. Расставляются указатели километров (в каждом километре 10 пикетов), обозначаются вершины углов поворота и их центры (обозначаются буквами О с соответствующими индексами), точки начала и конца кривых в плане, характеристики прямолинейных участков и углов поворота.

При отсутствии на продольном профиле, выданном в качестве исходного задания, населенных пунктов, пересечений дорог, мостов, остановочных пунктов автобусов указанные объекты должны быть размещены студентом самостоятельно с учетом следующих правил:

1. На дороге должен находиться один населенный пункт длиной 200 – 300 м (на любом из участков);

2. На каждом километровом участке должны располагаться (как минимум): одно пересечение (примыкание) дорог, один мост, один остановочный пункт автобуса. Конкретное место размещения каждого из указанных объектов определяется с учетом местных условий.

Масштаб изображения ситуации на плане трассы в поперечном направлении от оси дороги целесообразно принять М 1:10000 (в 1 см 100 м). Пример построения плана трассы приведен на рис. 1.

После выполнения графической части рассчитываются основные характеристики плана трассы:

Суммарная длина прямых участков;

Средняя протяженность прямолинейного участка (отношение суммарной длины прямых к количеству прямолинейных участков);

Суммарная длина кривых в плане;

Средняя протяженность кривой в плане (отношение суммарной длины кривых в плане к их количеству);

Количество углов поворота;

Удельное количество углов поворота на 1 км дороги;

Средняя величина угла поворота;

. . | (1) |

Минимальный радиус кривой в плане на каждом километре исследуемого участка. Полученные значения сравниваются со значениями, определенными нормативными документами в зависимости от категории дороги (прил. 1). Категория дороги определяется по интенсивности движения (п.1 линейного графика).

Выводы по разделу должны содержать результаты сравнения характеристик плана трассы с нормативными значениями. Предложения по изменению характеристик плана трассы приводятся в разделе 7 курсовой работы (раздел 2.1.7 данного издания).