Что такое план эксперимента

Планирование эксперимента

Планирование эксперимента (англ. experimental design techniques) — комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов. Основная цель планирования эксперимента — достижение максимальной точности измерений при минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов.

Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных условий, построении интерполяционных формул, выборе значимых факторов, оценке и уточнении констант теоретических моделей и др.

История

Планирование эксперимента возникло в 20-х годах XX века из потребности устранить или хотя бы уменьшить систематические ошибки в сельскохозяйственных исследованиях путем рандомизации условий проведения эксперимента. Процедура планирования оказалась направленной не только на уменьшение дисперсии оцениваемых параметров, но также и на рандомизацию относительно сопутствующих, спонтанно изменяющихся и неконтролируемых переменных. В результате удалось избавится от смещения в оценках.

С 1918 г. Р. Фишер начал свою известную серию работ на Рочемстедской агробиологической станции в Англии. В 1935 году появилась его монография «Design of Experiments», давшая название всему направлению. В 1942 году А. Кишен рассмотрел планирование эксперимента по латинским кубам, которое явилось дальнейшим развитием теории латинских квадратов. Затем Р. Фишер независимо опубликовал сведения об ортогональных гипер-греко-латинских кубах и гипер-кубах. Вскоре после этого в 1946 г. Р. Рао рассмотрел их комбинаторные свойства. Дальнейшему развитию теории латинских квадратов посвящены работы Х. Манна (1947—1950 гг).

Первое глубокое математическое исследование блок-схемы выполнено Р. Боузом в 1939 г. Вначале была разработана теория сбалансированных неполноблочных планов (BIB-схемы). Затем Р. Боуз, К. Нер и Р. Рао обобщили эти планы и разработали теорию частично сбалансированных неполноблочных планов (РBIB-схемы). С тех пор изучению блок-схем уделяется большое внимание как со стороны специалистов по планированию эксперимента (Ф. Йетс, Г. Кокс, В. Кохрен, В. Федерер, К. Гульден, О. Кемптгорн и другие), так и со стороны специалистов по комбинаторному анализу (Боуз, Ф. Шимамото, В. Клатсворси, С. Шрикханде, А. Гофман и др.).

Исследования Р. Фишера знаменуют начало первого этапа развития методов планирования эксперимента. Фишер разработал метод факторного планирования. Йетс предложил для этого метода простую вычислительную схему. Факторное планирование получило широкое распространение. Особенностью факторного эксперимента является необходимость ставить сразу большое число опытов.

В 1945 г. Д. Финни ввел дробные реплики от факторного эксперимента. Это позволило сократить число опытов и открыло дорогу техническим приложениям планирования. Другая возможность сокращения необходимого числа опытов была показана в 1946 г. Р. Плакеттом и Д. Берманом, которые ввели насыщенные факторные планы.

Г. Хотеллинг в 1941 г. предложил находить экстремум по экспериментальным данным с использованием степенных разложений и градиента. Следующим важным этапом было введение принципа последовательного шагового экспериментирования. Этот принцип, высказанный в 1947 г. М. Фридманом и Л. Сэвиджем, позволил распространить на экспериментальное определение экстремума — итерацию.

Чтобы построить современную теорию планирования эксперимента, не хватало одного звена — формализации объекта исследования. Это звено появилось в 1947 г. после создания Н. Винером теории кибернетики. Кибернетическое понятие «черный ящик», играет в планировании важную роль.

В 1951 г. работой американских ученых Дж. Бокса и К. Уилсона начался новый этап развития планирования эксперимента. В ней сформулирована и доведена до практических рекомендаций идея последовательного экспериментального определения оптимальных условий проведения процессов с использованием оценки коэффициентов степенных разложений методом наименьших квадратов, движение по градиенту и отыскание интерполяционного полинома в области экстремума функции отклика (почти стационарной области).

В 1954—1955 гг. Дж. Бокс, а затем П. Юл. показали, что планирование эксперимента можно использовать при исследовании физико-химических процессов, если априори высказаны одна или несколько возможных гипотез. Направление получило развитие в работах Н. П. Клепикова, С. Н. Соколова и В. В. Федорова в ядерной физике.

Третий этап развития теории планирования эксперимента начался в 1957 г., когда Бокс применил свой метод в промышленности. Этот метод стал называться «эволюционным планированием». В 1958 г. Г. Шиффе предложил новый метод планирования эксперимента для изучения физико-химических диаграмм состав — свойство под названием «симплексной решетки».

Развитие теории планирование эксперимента в СССР отражено в работах В. В. Налимова, Ю. П. Адлера, Ю. В. Грановского, Е. В. Марковой, В. Б. Тихомирова.

Этапы планирования эксперимента

Методы планирования эксперимента позволяют минимизировать число необходимых испытаний, установить рациональный порядок и условия проведения исследований в зависимости от их вида и требуемой точности результатов. Если же по каким-либо причинам число испытаний уже ограничено, то методы дают оценку точности, с которой в этом случае будут получены результаты. Методы учитывают случайный характер рассеяния свойств испытываемых объектов и характеристик используемого оборудования. Они базируются на методах теории вероятности и математической статистики.

Планирование эксперимента включает ряд этапов.

1. Установление цели эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определительные, контрольные, сравнительные, исследовательские).

2. Уточнение условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные).

3. Выявление и выбор входных и выходных параметров на основе сбора и анализа предварительной (априорной) информации. Входные параметры (факторы) могут быть детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми. Наряду с ними на состояние исследуемого объекта могут оказывать влияние нерегистрируемые и неуправляемые параметры, которые вносят систематическую или случайную погрешность в результаты измерений. Это — ошибки измерительного оборудования, изменение свойств исследуемого объекта в период эксперимента, например, из-за старения материала или его износа, воздействие персонала и т. д.

4. Установление потребной точности результатов измерений (выходных параметров), области возможного изменения входных параметров, уточнение видов воздействий. Выбирается вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их соответствия реальному изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим характеристикам.

На назначение степени точности влияют условия изготовления и эксплуатации объекта, при создании которого будут использоваться эти экспериментальные данные. Условия изготовления, то есть возможности производства, ограничивают наивысшую реально достижимую точность. Условия эксплуатации, то есть условия обеспечения нормальной работы объекта, определяют минимальные требования к точности.

Точность экспериментальных данных также существенно зависит от объёма (числа) испытаний — чем испытаний больше, тем (при тех же условиях) выше достоверность результатов.

Для ряда случаев (при небольшом числе факторов и известном законе их распределения) можно заранее рассчитать минимально необходимое число испытаний, проведение которых позволит получить результаты с требуемой точностью.

5. Составление плана и проведение эксперимента — количество и порядок испытаний, способ сбора, хранения и документирования данных.

Порядок проведения испытаний важен, если входные параметры (факторы) при исследовании одного и того же объекта в течение одного опыта принимают разные значения. Например, при испытании на усталость при ступенчатом изменении уровня нагрузки предел выносливости зависит от последовательности нагружения, так как по-разному идет накопление повреждений, и, следовательно, будет разная величина предела выносливости.

В ряде случаев, когда систематически действующие параметры сложно учесть и проконтролировать, их преобразуют в случайные, специально предусматривая случайный порядок проведения испытаний (рандомизация эксперимента). Это позволяет применять к анализу результатов методы математической теории статистики.

Порядок испытаний также важен в процессе поисковых исследований: в зависимости от выбранной последовательности действий при экспериментальном поиске оптимального соотношения параметров объекта или какого-то процесса может потребоваться больше или меньше опытов. Эти экспериментальные задачи подобны математическим задачам численного поиска оптимальных решений. Наиболее хорошо разработаны методы одномерного поиска (однофакторные однокритериальные задачи), такие как метод Фибоначчи, метод золотого сечения.

6. Статистическая обработка результатов эксперимента, построение математической модели поведения исследуемых характеристик.

Необходимость обработки вызвана тем, что выборочный анализ отдельных данных, вне связи с остальными результатами, или же некорректная их обработка могут не только снизить ценность практических рекомендаций, но и привести к ошибочным выводам. Обработка результатов включает:

Построение математической модели выполняется в случаях, когда должны быть получены количественные характеристики взаимосвязанных входных и выходных исследуемых параметров. Это — задачи аппроксимации, то есть выбора математической зависимости, наилучшим образом соответствующей экспериментальным данным. Для этих целей применяют регрессионные модели, которые основаны на разложении искомой функции в ряд с удержанием одного (линейная зависимость, линия регрессии) или нескольких (нелинейные зависимости) членов разложения (ряды Фурье, Тейлора). Одним из методов подбора линии регрессии является широко распространенный метод наименьших квадратов.

Для оценки степени взаимосвязанности факторов или выходных параметров проводят корреляционный анализ результатов испытаний. В качестве меры взаимосвязанности используют коэффициент корреляции: для независимых или нелинейно зависимых случайных величин он равен или близок к нулю, а его близость к единице свидетельствует о полной взаимосвязанности величин и наличии между ними линейной зависимости.

При обработке или использовании экспериментальных данных, представленных в табличном виде, возникает потребность получения промежуточных значений. Для этого применяют методы линейной и нелинейной (полиноминальной) интерполяции (определение промежуточных значений) и экстраполяции (определение значений, лежащих вне интервала изменения данных).

7. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций по их использованию, уточнению методики проведения эксперимента.

Снижение трудоемкости и сокращение сроков испытаний достигается применением автоматизированных экспериментальных комплексов. Такой комплекс включает испытательные стенды с автоматизированной установкой режимов (позволяет имитировать реальные режимы работы), автоматически обрабатывает результаты, ведет статистический анализ и документирует исследования. Но велика и ответственность инженера в этих исследованиях: четкое поставленные цели испытаний и правильно принятое решение позволяют точно найти слабое место изделия, сократить затраты на доводку и итерационность процесса проектирования.

Планирование эксперимента. Основные понятии и определения

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА Основные понятии и определения

Большинство научных исследований связано с экспериментом.

Под экспериментом понимается совокупность операций совершаемых над объектом исследования с целью получения информации о его свойствах. Эксперимент, в котором исследователь по своему усмотрению может изменять условия его проведения, называется активным экспериментом. Если исследователь не может самостоятельно изменять условия его проведения, а лишь регистрирует их, то это пассивный эксперимент.

План эксперимента совокупность данных определяющих число, условия и порядок проведения опытов.

Для определения понятия объекта исследовании удобно использовать понятие так называемого «черного ящика» (рис. 1)

Рис.1. Схема «черного ящика»

Стрелки справа изображают интересующие нас свойства объекта (У) называемые откликами. Для проведения эксперимента необходимо иметь возможность воздействовать на поведение «черного ящика». Все способы такого воздействия обозначаются (X) и называются факторами.

Если число уровней (р) каждого из k количества факторов одинаково, то

Например, объект с десятью факторами на четырех уровнях имеет свыше миллиона возможных состояний. Очевидно, что в такой ситуации практически невозможно провести эксперимент по оценке всех возможных состояний объекта исследований. В этом случае и необходимо планирование эксперимента.

Важнейшей задачей методов обработки полученной в ходе эксперимента информации является задача построения математической модели изучаемого явления, процесса, объекта. Ее можно использовать и при анализе процессов и при проектировании объектов. В этом случае используется метод планирования регрессионного эксперимента.

• планирование отсеивающего эксперимента, основное значение которого выделение из всей совокупности факторов группы существенных факторов, подлежащих дальнейшему детальному изучению;

• планирование эксперимента для дисперсионного анализа, т. е. составление планов для объектов с качественными факторами;

• планирование при изучении динамических процессов и т. д.

Каждый фактор считается заданным если указана область его определения. Под областью определения понимается совокупность всех значений, которые в принципе может принимать данный фактор. В практических задачах области определения факторов, как правило, ограничены. Ограничения могут носить принципиальный либо технический характер. При планировании активного эксперимента факторы должны быть:

(для двух факторов рис. 2.).

Если произвести сечение поверхности отклика плоскостями параллельными плоскости Х1ОХ2, и полученные в сечениях линии спроектировать на эту плоскость, получится набор линий равного отклика (рис. 3).

Пространство, в котором строится поверхность отклика, называется факторным пространством.

Каждому возможному состоянию объекта исследований соответствует одно значение отклика. Обратное неверно: одному возможному значению отклика может соответствовать сколь угодно состояний объекта исследований.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКТРЕМАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В планирование экстремального эксперимента отклик принято называть параметром оптимизации. Далее факторы с натуральными значениями обозначаются как X ■

Рис. 4. Поиск экстремальной точки поверхности отклика в традиционном эксперименте

В точке L с известным значением У фиксируется один из факторов, например Х|, и начинается движение от этой точки вдоль оси Х2. Движение по оси Х2 продолжается до тех пор, пока не прекращается прирост (снижение) У. В точке М с наилучшим значением параметра оптимизации фиксируется фактор Х2 и начинается движение вдоль оси Х|. В точке N со следующим наилучшим значением У снова фиксируется Х| и начинается движение вдоль оси Х2 и т. д.

Очевидно, что путь к экстремуму по ломанной кривой LMNR не является оптимальным.

Кратчайшим путем достижения экстремума является движение по градиенту. Этот метод (метод крутого восхождения) разработан Боксом и Уиллсоном.

Метод Бокса-Уиллсона (крутого восхождения)

Первоначально в совместной области определения находится локальная подобласть для планирования эксперимента по определению направления движение по градиенту. Процедура выбора этой подобласти включает два этапа: выбор основного уровня и выбор интервалов варьирования. Основной (нулевой) уровень, то есть комбинация уровней факторов (Х10,Х20. Х 0), соответствующая наилучшему значению параметра оптимизации, определяется

из анализа априорной информации. Далее для каждого фактора выбираются два уровня, на которых он будет варьироваться в эксперименте.

Факторы могут иметь разные размерности и резко отличаться количественно. В планировании эксперимента используют кодирование факторов.

Для факторов с непрерывной областью определения

После выбора локальной подобласти строится матрица планирования полного факторного эксперимента (ПФЭ), то есть эксперимента, в котором реализуются все возможные сочетания уровней факторов. Когда число уровней каждого фактора равно двум, все возможные сочетания уровней факторов (число опытов) равны 2к.

Геометрическая интерпретация ПФЭ 22 и 23 приведена на рисунке 6.

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА

Смотреть что такое «ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА» в других словарях:

План эксперимента — [experimental design] исходное понятие теории планирования эксперимента. 1. Совокупность значений управляемых переменных (факторов) эксперимента. Если каждый из K факторов имеет некоторое число n значений, то полный факторный план составит nk… … Экономико-математический словарь

план эксперимента — Исходное понятие теории планирования эксперимента. 1. Совокупность значений управляемых переменных (факторов) эксперимента. Если каждый из K факторов имеет некоторое число n значений, то полный факторный план составит nk исследуемых точек,… … Справочник технического переводчика

План эксперимента — 3. План эксперимента Совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации опытов Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА — логич. схема построения эксперимента, проверки объяснительной гипотезы. В соц. науках наиболее часто используются следующие виды П.э.: 1) эксперимент до после без контрольной группы; 2) эксперимент до после с контрольной группой; 3) эксперимент… … Российская социологическая энциклопедия

План эксперимента первого порядка — 52. План эксперимента первого порядка Линейный план План с двумя или более уровнями факторов, позволяющий найти раздельные оценки параметров регрессионной модели первого порядка Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

План эксперимента второго порядка — 55. План эксперимента второго порядка План с более чем двумя уровнями факторов для нахождения оценок параметров регрессионной модели второго порядка Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

план — 3.1.14 план: Вид сверху или горизонтальный разрез здания или сооружения. Источник: ГОСТ Р 21.1101 2013: Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ — (в процессе исследования) должен дать ответы на вопросы: что наблюдать, для чего наблюдать, когда и сколько времени наблюдать, с помощью чего наблюдать, что можно ожидать в результате проведенных наблюдений? [89]. ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА – (заранее… … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

план факторного эксперимента — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN factorial designs … Справочник технического переводчика

План взвешивания — 53. План взвешивания План первого порядка, включающий факторы на двух или трех уровнях Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА

Полезное

Смотреть что такое «ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА» в других словарях:

План эксперимента — [experimental design] исходное понятие теории планирования эксперимента. 1. Совокупность значений управляемых переменных (факторов) эксперимента. Если каждый из K факторов имеет некоторое число n значений, то полный факторный план составит nk… … Экономико-математический словарь

план эксперимента — Исходное понятие теории планирования эксперимента. 1. Совокупность значений управляемых переменных (факторов) эксперимента. Если каждый из K факторов имеет некоторое число n значений, то полный факторный план составит nk исследуемых точек,… … Справочник технического переводчика

План эксперимента — 3. План эксперимента Совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации опытов Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА — – проект проведения экспериментального исследования со специально отобранными группами. Включает определение состава групп, их характеристик, отбор переменных, чередование воздействий, обоснование шкал измерения переменных и т. д. (В. Н. Дружинин … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

План эксперимента первого порядка — 52. План эксперимента первого порядка Линейный план План с двумя или более уровнями факторов, позволяющий найти раздельные оценки параметров регрессионной модели первого порядка Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

План эксперимента второго порядка — 55. План эксперимента второго порядка План с более чем двумя уровнями факторов для нахождения оценок параметров регрессионной модели второго порядка Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

план — 3.1.14 план: Вид сверху или горизонтальный разрез здания или сооружения. Источник: ГОСТ Р 21.1101 2013: Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ — (в процессе исследования) должен дать ответы на вопросы: что наблюдать, для чего наблюдать, когда и сколько времени наблюдать, с помощью чего наблюдать, что можно ожидать в результате проведенных наблюдений? [89]. ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА – (заранее… … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

план факторного эксперимента — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN factorial designs … Справочник технического переводчика

План взвешивания — 53. План взвешивания План первого порядка, включающий факторы на двух или трех уровнях Источник: ГОСТ 24026 80: Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Начало П. э. положили труды P. Фишера (1935). Он показал, что рациональное П. э. дает не менее существ. выигрыш в точности оценок, чем оптим. обработка результатов измерений.

П. э. используют для изучения и мат. описания процессов и явлений путем построения мат. моделей (в форме т. наз. ур-ний регрессии)-соотношений, связывающих с помощью ряда параметров значения факторов и результаты эксперимента, наз. откликами. Осн. требование, предъявляемое к планам факторного эксперимента, в отличие от пассивного эксперимента (см. Обработка результатов эксперимента),-минимизация числа опытов, при к-рой получают достоверные оценки вычисляемых параметров при соблюдении приемлемой точности мат. моделей в заданной области факторного пространства. В этом случае задача обработки результатов факторного эксперимента заключается в определении числ. значений указанных параметров.

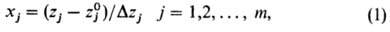

Одним из способов повышения точности обработки результатов П. э. служит замена переменных, при к-рой от исходных (физических, или натуральных) значений переменных, выраженных в соответствующих единицах измерений, переходят к безразмерным значениям, определяемым ф-лой:

Область применения П. э. распространяется на процессы и явления, зависящие от т. наз. управляемых факторов, т. е. факторов, к-рые можно изменять и поддерживать на заданных уровнях. Осн. направления использования П. э. в хим. технологии: 1) выделение т. наз. значимых факторов, существенно влияющих на изучаемый процесс; 2) получение мат. моделей объектов исследования (аппроксимационные задачи); 3) поиск оптим. условий протекания процессов, т. е. совокупности значений факторов, при к-рой заданный критерий оценки эффективности процесса имеет наилучшее значение (экстремальные задачи); 4) построение диаграмм состав-свойство; 5) изучение кинетики и механизма процессов.

Выделение значимых факторов осуществляется в ходе т. наз. отсеивающего эксперимента. Число опытов в нем м. б. больше, равно или меньше числа проверяемых факторов. Планы, отвечающие таким экспериментам, наз. соотв. ненасыщенными, насыщенными или сверхнасыщенными.

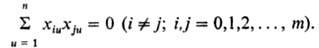

Ненасыщ. планы используют, если предварит. исследованию подлежат сравнительно небольшое число факторов ( т m : > напр., для m = 2 и q = 2 число n= 2 2 = 4 опыта.

Условия проведения опытов м. б. представлены в графич. (рис. 1) или табличной (см. табл.) форме. В последнем случае первый столбец (i-номер опыта) и совокупность значений факторов (второй и третий столбцы) образуют т. наз. матрицу плана ПФЭ, к к-рой предъявляют след. требования: 1) сумма элементов столбца каждого фактора равна нулю:

( и- текущий номер опыта);

2) сумма квадратов элементов столбца каждого фактора равна числу опытов:

3)сумма почленных произведений любых столбцов двух любых факторов равна нулю:

Значения физ. переменных, соответствующие матрице, выбранной для реализации опытов, рассчитывают по ф-ле:

Насыщ. планы используют, если мат. модель предполагается в виде полинома (ур-ния регрессии) 1-го порядка, общий вид к-рого м. б. представлен выражением:

Алгоритм выделения значимых факторов в этом случае включает след. этапы:

1) по ф-ле определяют параметры мат. модели.

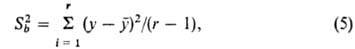

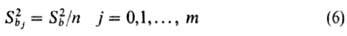

2) По результатам параллельных опытов вычисляют дисперсию воспроизводимости, характеризующую разброс значений отклика. Напр., при проведении rпараллельных опытов в одной точке факторного пространства:

3)По ф-ле определяют дисперсию каждого параметра.

4) Для оценки точности найденных значений параметров, а также полученной мат. модели используют статистич. критерии соотв. Стьюдента (t-критерий) и Фишера (F-кри-терий). При этом количеств. мерами служат т. наз. доверительная вероятность b или уровень значимости p=1 Ч b и число степеней свободы f, т. е. число экспериментов за вычетом числа констант, рассчитываемых по результатам этих опытов. Число констант определяется видом выбранной дисперсии; напр., в случае дисперсии воспроизводимости по результатам параллельных опытов находят величину

5) Значимость каждого фактора проверяют оценкой значимости соответствующего параметра, т. к. вклады факторов в значение отклика пропорциональны значениям параметров. Для оценки их значимости рассчитывают соответствующее значение t-критерия по ф-ле:

Сверхнасыщ. планы используют, если на процесс может влиять большое число факторов и их взаимодействий. Наиб. часто с целью уменьшения их числа применяют метод случайного баланса, позволяющий вместо ПФЭ и ДФЭ применять эксперименты, в к-рых значения факторов распределены по уровням случайным образом (рандомизи-рованы). Метод имеет высокую разрешающую способность (возможность выделять сильно влияющие факторы), но малую чувствительность (т. е. способность выделять значимые параметры модели, характеризующие факторы, к-рые имеют относительно слабое влияние). Используют также метод последоват. отсеивания: все изучаемые факторы на основе априорной информации подразделяют на группы, каждую из к-рых в дальнейшем рассматривают как отдельный комплексный фактор. В зависимости от полученной при этом информации остальные факторы снова разбивают на группы и выполняют новый цикл расчетов.

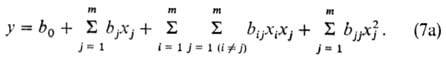

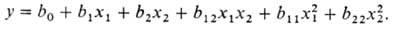

Аппроксимационные задачи. Для учета нелинейностей объекта исследований его мат. описание часто получают в виде полинома 2-го порядка, к-рый в общем виде выражается ф-лой:

Напр., полином 2-го порядка для двух факторов записывается след. образом:

Для нахождения параметров таких моделей недостаточно варьирования значений факторов на двух уровнях, поскольку нелинейность не м. б. определена двумя точками. Поэтому для указанных моделей обычно применяют т. наз. композиц. планы, включающие изменения факторов более чем на двух уровнях, что позволяет использовать их для построения моделей порядка выше первого. Общий алгоритм решения аппроксимац. задачи включает этапы.

1) Выбирают число существенных факторов, их средние значения и интервалы варьирования-эта информация м. б. получена после проведения отсеивающего эксперимента или на основании знаний и интуиции исследователя.

2) Строят матрицу плана-на начальном этапе исследования в зависимости от числа факторов выбирают, как правило, планы 1-го порядка (ПФЭ или ДФЭ).

3) Рандомизируют опыты-для уменьшения влияния сис-тематич. ошибок опыты проводят в условиях, соответствующих строкам матрицы плана, выбираемым в случайном порядке (целесообразность такого приема подтверждена на практике).

4) Обрабатывают полученные результаты-рассчитывают параметры и составляют ур-ние регрессии, оценивают значимость параметров и проверяют адекватность (т. е. соответствие) полученной мат. модели имеющимся эксперим. данным. Для проверки адекватности модели анализируют разность между опытными значениями и значениями отклика, предсказанными по полученной мат. модели в разных точках факторного пространства. В качестве последних м. б. взяты как точки плана (при ненасыщ. планах), так и дополнит. точки. Последние обычно выбирают в области, представляющей наиб. интерес, либо располагают таким образом, чтобы полученные результаты можно было использовать для построения более точной модели высокого порядка.

5) Принимают решение о дальнейших действиях: если на этапе 4 получено адекватное ур-ние регрессии, вывод аппроксимац. зависимости на этом заканчивают; в противном случае выясняют причину неадекватности и проводят новую серию экспериментов с использованием планов 1-го порядка (уменьшают интервалы варьирования факторов, включают в мат. модель новый фактор и т. д.) или более высоких порядков (выбор определяется целями исследователя).

В результате проверки адекватности модель может оказаться неадекватной вследствие того, что:

а) в нее включены не все факторы, существенно влияющие на процесс. В этом случае выбирают более полную модель и для определения ее параметров строят, реализуют и обрабатывают новую матрицу планирования;

Согласно условию (9), упомянутые выше факторные эксперименты непригодны для построения диаграмм состав-свойство из-за невозможности независимого варьирования каждого фактора. На практике для построения таких моделей иногда применяют т. наз. симплекс-решетчатые планы (планы Шеффе), представляющие собой набор точек, равномерно распределенных на границе и внутри симплекса. Эти планы обычно насыщены и м. б. композиционными; напр., точки плана 1-го порядка входят во все послед. композиции. Предложены также насыщ. симплекс-центроид-ные планы, к-рые состоят из точек, расположенных в вершинах симплекса, серединах ребер, центрах граней разл. размерности и в центре симплекса.

Адекватность моделей, построенных на основе симплекс-решетчатых и симплекс-центроидных планов, вследствие их насыщенности проверяют по результатам дополнит. опытов в т. наз. контрольных точках. Их координаты целесообразно выбирать так, чтобы они могли быть использованы, если возникнет необходимость получения уточненной модели более высокого порядка.

Изучение объектов, характеризуемых наличием неоднород-ностей. В общем случае источники неоднородностей м. б. непрерывного или дискретного типа. Источники непрерывного типа характеризуются изменением св-в объекта (его дрейфом) во времени или по к.-л. другой переменной (напр., неравномерное старение катализатора по длине аппарата). В случае невысоких (по сравнению с продолжительностью проведения всех опытов эксперимента) скоростей дрейфа можно использовать обычные методы П. э. При высоких скоростях дрейфа применяют спец. планы, построенные, напр., на основе т. наз. ортогональных полиномов Чебы-шева и т. п.

Источники дискретного типа: различие в сырье, технол. аппаратах, способах проведения процессов, исполнителях и т. д. В данном случае задача П. э. заключается в сокращении числа оцениваемых возможных сочетаний изучаемых факторов, т. е. относится к классу т. наз. комбинаторных задач. Последние решают с помощью планов, осн. на спец. правилах размещения факторов по уровням в каждом опыте. Существует множество способов организации таких планов, из к-рых наиб. распространены планы, использующие св-ва т. наз. латинских и греко-латинских квадратов, кубов и др. Напр., латинский квадрат представляет собой таблицу, состоящую из nстрок и nстолбцов и заполненную nэлементами (числами или буквами) так, что каждый элемент повторяется в каждой строке и каждом столбце только один раз (рис. 3).

Изучение кинетики и механизмов процессов связано, как правило, с разработкой т. наз. детерминир. моделей, отражающих физ.-хим. сущность исследуемых явлений и содержащих описания механизмов (кинетики) протекающих в них элементарных процессов. Среди задач, решаемых методами П..э., можно выделить: 1) определение (уточнение) параметров моделей; 2) т. наз. дискриминацию, т. е. отбрасывание проверяемых механизмов элементарных процессов.

Для уточнения параметров детерминир. моделей необходимо выбрать такой план эксперимента, к-рый обеспечит наилучшие оценки определяемых величин. Наиб. часто для этих целей используют, как указано выше, D-оптимальные планы. При уточнении параметров П. э. сталкиваются с рядом трудностей. К основным из них можно отнести: 1) необходимость иметь отдельный план для каждого класса моделей, т. е. в каждой конкретной ситуации исследователь должен вычислить оптим. расположение точек в факторном пространстве для постановки уточняющих экспериментов; 2) необходимость расчета параметров детерминир. моделей с использованием методов оптимизации; это обусловлено обычно нелинейностью данных моделей относительно определяемых параметров.

Лит.: Налимов В. В., Чернова H. А., Статистические методы планирования экстремальных экспериментов, M., 1965; Хикс Ч. Р., Основные принципы планирования эксперимента, пер. с англ., M., 1967; Маркова E. В., Лисенков A. H., Планирование эксперимента в условиях неоднородностей, M., 1973; Зедгинидзе И. Г., Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем, M., 1976; Адлер Ю. П., Маркова E. Б., Грановский Ю. В., Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий, 2 изд., M., 1976; Рузинов Л. П., Слободчикова P. И., Планирование эксперимента в химии и химической технологии, M., 1980; Новик Ф. С., Арсов Я. Б., Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов, М.-София, 1980; Ахназарова С. Л., Кафаров В. В., Методы оптимизации эксперимента в химической технологии, 2 изд., M., 1985. Н. С. Кондаков.