Что такое план конспект лекции

Как составить конспект по теме: пошаговая инструкция

В преподавательской деятельности всегда важно не только дать знания, но и помочь сохранить их в памяти надолго. Одним из самых полезных видов работ является составление конспекта. Обычно конспект используется в качестве инструмента для записи лекций.

Однако существует несколько видов конспектов, которые предназначены для различных работ и текстов. В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как составить конспект. Также выясним, какие самые типичные ошибки допускают студенты.

Что такое конспект?

Какой объем должен иметь конспект?

Основные требования при написании конспекта

Как составить конспект – общие рекомендации

Как составить конспект по различным видам текста

‒ Как правильно сделать конспект по лекциям?

‒ Как правильно конспектировать статьи

‒ Как сделать конспект по книге

‒ Как написать конспект по параграфу

‒ Как составить конспект по учебникам

Главные ошибки при составлении конспекта

Нужно ли проверять конспект на Антиплагиат?

Как повысить уникальность конспекта

Что такое конспект?

Конспект – это текст, который студент пишет, сокращая чужой. Он представляет собой запись, включающую выписки, тезисы, схемы, планы. Связующей основой становится логическая цепочка, которая соединяет все сокращения и все части записей.

Студентов начинают учить готовить конспекты правильно с первого курса. Обычно преподаватель предоставляет краткий план на учебное занятие, какие темы и микротемы будут рассмотрены на паре; затем называет литературу, которую можно и нужно изучить самостоятельно.

После 5 минут настраивания на рабочее настроение, лектор читает своей урок, а студенты должны выделять ключевые фразы и слова и добавлять из в свои записи.

Только с опытом приходит навык записывать под диктовку большой объем текста. Также со временем у студента появляются свои собственные сокращения слов, которые появляются слишком часто.

Сокращения подсказывает преподаватель перед началом курса. Так проще держать ритм лектору и быстрее записывать учащимся.

К сожалению, у первокурсников не всегда находится добрый преподаватель, который будет так заботлив, что научит студентов правильно готовить записи. Поэтому многим приходится самостоятельно по опыту выяснять, как составлять конспекты.

Если вы студент, то рано или поздно вам может понадобиться повышение уникальности текста. На нашем сервисе вы сможете не только увеличить процент уникальности, но и проверить свою работу на плагиат через преподавательскую систему.

Также вы сможете заказать оформление любой работы по требованиям ГОСТ или по методичке. Поможем быстро и эффективно.

Какой объем должен иметь конспект?

Объем конспекта не имеет четких границ. Существует несколько факторов, которые влияют на объем.

Начинается все со скорости написания текста. У кого-то почерк мелкий, у кого-то широкий. Одни могут записывать почти все слова под диктовку и не уставать, другие теряются в потоке речи и цепляют только ключевые слова.

Также существует соотношение объема конспекта и исходного источника, например, учебника или речи лектора.

При составлении конспекта ориентироваться на объем явно не стоит. А вот на что надо полагаться – расскажем дальше.

Основные требования при написании конспекта

Основными требованиями при написании конспекта выступают внимательность, погружение в текст и умение вычленять самое главное из потока слов и фраз.

Каждому студенту нужно научиться распределять свою энергию на выполнение всего конспекта.

К примеру, если на первой паре учащийся будет записывать практически каждое слово за лектором, то он израсходует всю энергию за 2-3 пары. К началу 4 пары рука уже будет отваливаться, желания что-либо писать уйдет, вместо ясных и понятных записей в тетради появятся кружочки и фигурки.

Вот основные положения, которые помогут научиться писать конспект правильно:

Нужно сохранять силы и распределять нагрузку между парами. Для этого не надо стараться записывать каждое слово преподавателя. Нужно отбирать наиболее важные моменты, которые включают в себе основной смысл.

Почерк должен всегда сохраняться ровным и понятным для чтения. Если какие-то пропуски в предложениях и словах еще можно восстановить, то ломанный почерк потратит все ваши усилия и время в пустоту.

Между тезисами и выписками должна сохраняться логическая связь. Весь конспект должен иметь смысловую целостность. Если логическая цепочка будет нарушена, то связь всех элементов останется бессмысленно.

Чтобы составить конспект, достаточно применить пару техник.

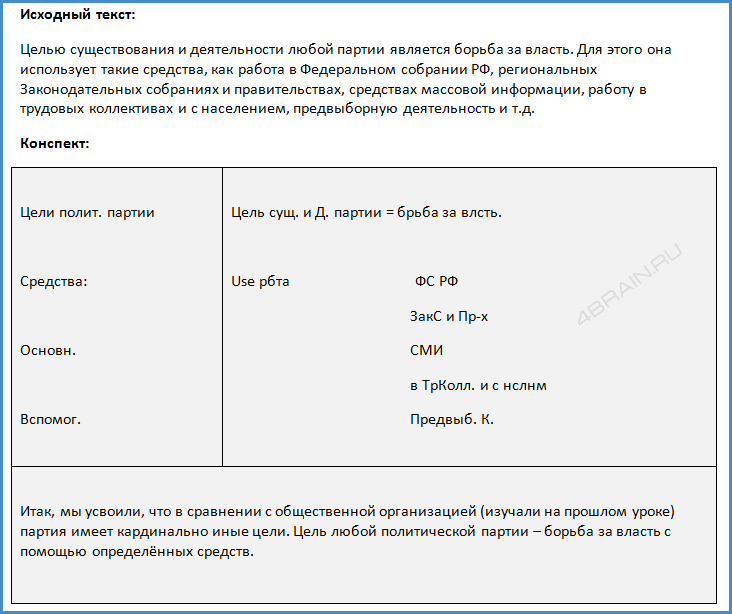

Разделите текст на три блока. Для начала внизу отделите одну пятую часть по горизонтали. Затем верхний блок разделите по вертикали. Причем левый столбец должен быть гораздо меньше, чем правый.

В правом блоке ведутся привычные записи лекций, куда сводится основная информация. В левом столбце уже после завершения написания конспект выводятся ключевые слова и идеи. Последний нижний столбец необходим для подведения сжатой мысли всего конспекта.

Это поможет вам восстановить всю информацию из памяти по многочисленным напоминаниям. К тому же вам не удастся навсегда забыть основную идею, ведь ее вы будете переписывать и обрабатывать несколько раз.

Метод Корнелла заключается в том, что вся техника должна проводится в течение 24 часов с завершения написания текста в правой колонке. Для удобства лучше использовать тетрадь формата А4.

Итак, мы рассмотрели основные требования и методики для того, чтобы составить конспект быстро и правильно. Теперь рассмотрим, какие виды написания конспекта существуют.

Виды конспектов

Виды конспектов бывают разными. Они отличаются по структуре, по объему, а также по технике написания.

Мы рассмотрели разные варианты, как составлять конспект по теме. Давайте рассмотрим, к каким видам текста подходит тот или иной вариант конспектирования.

Как составить конспект – общие рекомендации

В общие рекомендации, как составить конспект, входят такие положения

Мы перечислили 10 общих правил, которые помогут вам кратко и понятно конспектировать все работы, будь они письменные или устные. Осталось узнать, как составить конспект по теме для разных видов текста.

План – конспект лекции

Министерство образования и науки РФ

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

Кафедра социальной и организационной психологии.

Дисциплина: Общая психология

Раздел: Психические процессы

Тема лекции: Память.

Аудитория: 1курс факультета

Подготовила: Балашова Е.Д.

Проверила: Молчанова Е.В.

Тема лекции: Память.

Создать условия для усвоения студентами материала по теме «Память».

Задачи для преподавателя:

1.Дать студентам определение понятия «Память» и видов памяти.

2.Рассмотреть основные элементы, из которых складывается каждый из видов памяти.

3.Объяснить основные функции памяти.

4.Рассмотреть взаимосвязь памяти и эффективности выполняемой деятельности.

5. Рассмотреть виды памяти, дать им краткую характеристику.

6. Создать у студентов представление о развитии памяти.

Задачи для студентов:

1.Усвоить понятие памяти.

2.Уяснить элементы, из которых складывается память.

3.Изучить функции памяти.

4.Рассмотреть взаимосвязь памяти и эффективности выполняемой деятельности.

5.Изучить основные виды памяти и научиться безошибочно отличать один вид от другого.

6.Узнать основные механизмы развития памяти.

Приемы введения новых понятий:

Приемы стимулирования познавательного интереса студентов:

Основные методы психологии труда

Память — один из психических процессов и видов умственной деятельности, предназначенная накапливать, сохранять и воспроизводить информацию. Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма многократно использовать её в сфере сознания для организации последующей деятельности.

Запоминание — это процесс памяти, включающий связь материала со смыслом в одно целое. Установление смысловых связей — результат работы мышления над содержанием запоминаемого материала.

Хранение — процесс накопления материала в структуре памяти, включающий его переработку и усвоение. Сохранение опыта дает возможность для обучения человека, развития его внутренних оценок, восприятия мира процессов, мышления и речи.

Воспроизведение и узнавание — процесс восстановления элементов прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений).

Воспроизведение бывает произвольным и непроизвольным. При непроизвольном образ всплывает в голове без усилий человека.

Забывание — потеря возможности воспроизведения, а иногда даже и в узнавании раннее запомненного. Забывание может быть частичным или полным.

Кратковременная память – это память, которая позволяет вспомнить что-либо через промежуток времени от нескольких секунд до минуты без повторения.

Долговременная память – память, которая может хранить гораздо большее по сравнению с кратковременной количество информации потенциально бесконечное время (на протяжении всей жизни).

Ход лекции:

Здравствуйте, коллеги. Сегодня у нас очень интересная тема: мы рассмотрим такой психический процесс как память, постараемся разобраться во всем многообразии ее видов, узнаем, как память влияет на успешность выполнения той или иной деятельности. Каждый из нас обладает памятью, но мало кто задумывается, какие важные функции она выполняет, какие процессы включает и по каким законам работает. И сегодня на лекции мы с вами вместе рассмотрим этот психический процесс и все его компоненты и виды, а также узнаем как развивается память.

Итак, коллеги, давайте для начала проведём небольшую разминку, чтобы немного разрядить обстановку: я сейчас напишу на доске строчку, состоящую из букв, и дам вам тридцать секунд, чтобы запомнить эту строчку. После этого я сотру с доски все написанное, а вы воспроизведете запись в своих тетрадях. После этого мы поделимся друг с другом впечатлениями, кто каким образом запоминал. Итак, вот эта строчка: ФСБКМСМЧСЕГЭ. Время пошло.

Действия студентов: активно воспроизводят в тетрадях написанную на доске строку, улыбаются, перешептываются.

А теперь, коллеги, расскажите мне и друг другу, каким образом вы запоминали предоставленный материал.

Действия студентов: выясняют, что в целом запоминали двумя способами:

Вот видите, вы все запоминали по-разному: кто-то весь материал целиком, а кто-то предпочел разбить его на части. Это значит, что память – это не такой простой процесс, как вам могло казаться ранее. Она включает ряд компонентов и выполняет множество функций, способствующих более успешному выполнению деятельности, в том числе и учебной, практической, трудовой.

Согласитесь, иногда нам кажется, что у нас плохая память, но очень часто мы заблуждаемся, считая что плохая память – причина всех ситуаций, когда мы не можем усвоить весь предложенный нам материал. Но подумайте, ведь иногда мы не справляемся с заданием просто из-за рассеянности внимания. Так ведь? Итак, сегодня нам предстоит узнать, что же такое память в ее чистом проявлении. Вы ведь хотите узнать больше о процессе, происходящем внутри вас ежедневно?

Действия студентов: соглашаются с преподавателем в том, что тема для них очень интересна.

3.Изучение нового материала.

Коллеги, давайте запишем план сегодняшней лекции:

1 вопрос. Итак, первый вопрос. Давайте для начала выясним, что такое память. Вы как считаете?

Студенты отвечают на заданный вопрос:

— Я думаю, что это процесс, позволяющий воспроизводить ранее усвоенную информацию через какое-то длительное время.

— Память – это процесс, позволяющий запомнить что-то и сохранить надолго.

Ваш ответ не совсем полный, хотя в нем есть верное направление. Давайте запишем правильное определение памяти: «Память — один из психических процессов и видов умственной деятельности, предназначенная накапливать, сохранять и воспроизводить информацию. Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма многократно использовать её в сфере сознания для организации последующей деятельности.» Особенно здесь следует подчеркнуть слова накапливать, сохранять и воспроизводить. Я думаю, это определение не должно вызывать вопросов.

Теперь я более подробно расскажу о процессах памяти, которые мы подчеркнули в определении. Договорились? (Студенты соглашаются).

Воспроизведение бывает произвольным и непроизвольным. При непроизвольном образ всплывает в голове без усилий человека.

Если в процессе воспроизведения возникли затруднения, то идет процесс припоминания. Отбор элементов нужных с точки зрения требуемой задачи. Воспроизведенная информация не является точной копией того, что запечатлено в памяти. Информация всегда преобразовывается, перестраивается.

Забывание — потеря возможности воспроизведения, а иногда даже и в узнавании раннее запомненного. Забывание может быть частичным или полным.

Вопросы есть? (Студенты сообщают преподавателю, что вопросов нет)

Если вопросов нет, но переходим к рассмотрению видов памяти. Для наглядности я предлагаю вам нарисовать таблицу (рисует на доске таблицу, добавляя определенные комментарии).

Конспект: что это такое и как его писать

Обычно студенты еще в школе приобретают навыки составления конспекта. У тех же, кто в старших классах не выработал ценного умения быстро и систематизированно делать письменные заметки по существу, в первые месяцы учебы в вузе возникают проблемы: три-четыре полуторачасовые лекции в день или работа с источниками при подготовке к семинару превращаются в затяжную пытку. Оказывается, не всегда нужно записывать все, что говорит лектор, или копировать в тетрадь огромные фрагменты учебных материалов: правильно писать конспект – настоящее искусство, которому при желании можно быстро научиться.

Что такое конспект

Конспект– это краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. Причем такой вид аналитической обработки материала должен отражать логическую связь частей прослушанной или прочитанной информации.

Результат конспектирования – хорошо структурированная запись, позволяющая ее автору с течением времени без труда и в полном объеме восстановить в памяти нужные сведения, а любому другому читателю – получить целостное представление о кратко изложенной теме.

Замена конспектирования стенографированием или переносом в тетрадку огромных фрагментов из учебников и научных статей непродуктивна и опасна:

Вести конспекты в вузах не учат, но разобраться в этой науке можно и самостоятельно, ознакомившись с основными типами краткого изложения содержания первоисточников, чтобы выбрать разновидность, наиболее подходящую для конкретных обстоятельств.

Для разных целей и дисциплин подходят различные виды конспектов. Они отличаются структурой, объемом, техникой составления.

План-конспект

За основу берется план, который нередко предлагается лектором в начале занятия или самостоятельно составляется перед прочтением книги. По мере раскрытия вопросов каждый подпункт «обрастает» комментариями, и в итоге они превращаются в структурированный, логический текст. Такой конспект отлично подойдет для подготовки к выступлениям на семинарах, позволит не упустить важные моменты и раскрыть суть поставленного вопроса.

Схематический план

Текстуальный конспект

Составить такой конспект непросто, зато в результате получается реферативная запись, насыщенная тезисами и выдержками из первоисточника, целостно и развернуто отражающими его суть. Обычно он делается на основе плана, иногда вопросного, который дополняется точными фрагментами из текста. Такой конспект актуален для гуманитариев, например, изучающих литературу или философию, где авторские цитаты имеют большое значение.

Свободный

Может сочетать в себе все перечисленные выше варианты и состоять из выписок, цитат, плана, тезисов и прочего. Свободное конспектирование позволяет изложить материал максимально целостно и подходит для различных дисциплин.

Тематический конспект

Суть этого способа ведения записей в том, чтобы осветить изучаемый вопрос с различных точек зрения, используя не один, а несколько источников. Такой конспект максимально полно раскрывает тематику, однако больше подходит для самостоятельной работы с печатным текстом.

Графический

Чаще всего используется студентами, изучающими технические науки. В его основе – схематичные рисунки, графики, таблицы, которые лектор часто дает в мультимедийной презентации или просто на плакатах, развешенных на доске. Достаточно перенести их в тетрадь и сделать краткие пояснения к ним.

Как писать

Конспект лекций

Правила написания конспекта лекции весьма условны, но чтобы сделать его максимально полным и понятным, надо:

Литературы

Прежде чем приступить к составлению конспекта литературного источника, стоит хотя бы один раз внимательно полностью прочитать текст. Это позволит выявить основные особенности материала, стиль и характер изложения, главную идею, разобраться с незнакомыми терминами.

Дальнейшая работа связана с анализом информации. На этом этапе следует отделить главное от второстепенного, структурировать материал, располагая его в логически правильном порядке.

Оформление конспекта

Поскольку конспектирование в большинстве случаев дело добровольное и преподавателями не контролируемое, претензий к внешнему виду записей никто предъявлять не будет. Но, чтобы успевать за ходом мысли (и скоростью речи) лектора или не убивать кучу времени на составление заметок о прочитанном и при этом в результате получить максимально информативный и полезный конспект, надо придерживаться простых правил:

Так проблем с расшифровкой конспекта не возникнет даже спустя некоторое время.

Следование этим простым правилам оформления конспектов по не только существенно упростит работу на лекциях, но и подготовку к зачетам и экзаменам.

Необычные виды конспектирования

Если стандартные способы ведения записей не позволяют получить информативные и полезные конспекты, можно прибегнуть к необычным техникам.

Майнд-карты

Mind-mapping – популярная техника конспектирования, которая придется по вкусу любителям мозговых штурмов. В кружочке или рамке в центре страницы указывается тема лекции. В течение занятия к этой отправной точке присоединяются дополнительные блоки, которые отводятся под логически связанные с основным понятием ключевые слова и идеи. Для большей информативности текст можно дополнять рисунками и значками.

Для создания ментальных карт лучше использовать листы большого формата (не менее А4). Записи располагаются от центра к периферии.

Метод Корнелла

Во время лекции записи делаются привычным образом, основная информация располагается в правой колонке. В левой уже после занятия помещаются наиболее значимые идеи, даты и понятия. В 24 часов необходимо окончательно оформить конспект, заполнив нижнее поле. Для этого надо несколькими предложениями сформулировать основную идею записей.

Если в течение суток не подвести итоги записанного, техника Корнелла лишена смысла и не принесет дополнительной пользы в сравнении с обычным конспектом.

Пример конспекта

Правильно составленные конспекты нередко передаются из рук в руки, так как понятны даже тем, кто впервые слышит о теме записей. Приблизительно так может выглядеть краткая запись, сделанная с использованием общепринятых сокращений, знаков и выделений:

ТЕМПЕРАТУРОЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИПИДНОЙ И ВОДНОЙ ФАЗЕ

Глубокое охлаждение может стать причиной серьезных нарушений в биосистемах в результате:

Фазовые превращения липидов – переход их ансамблей из жидко- в твердокристаллическое состояние и наоборот. Для криобиологии важны структурные изменения воды и их учет в жидкой фазе, с которой контактирует биообъект.

!Общее для фаз. переходов в липидах и водных р-рах – оба относятся к фаз. превращениям 1-го рода.

Фаза – гомогенная термодинамическая сис-ма, в кот. отсутствуют поверхности раздела, отделяющие друг от друга макроскопические части, отличающиеся по своим свойствам и составу.

Фаз. переход 1-го рода – превращение, при котором потенциал Гиббса сис-мы – const, а внутренняя энергия и плотность (или энтальпия и энтропия) претерпевают скачкообразные изменения => фаз. переход 1-го рода – кооперативное упорядочение сис-мы или ее части, связанное с выделением или поглощением тепла.

В общем, было бы желание, а освоить правила написания конспекта несложно. Составление кратких записей отлично развивает ассоциативную память, а умение хорошо структурировать информацию пригодится в жизни не меньше полного курса по сопромату.

Методы конспектирования: как составить конспект по истории?

В процессе обучения любым знаниям и навыкам нам часто приходится записывать новую информацию, чтобы потом было можно снова ее воспроизвести. Из-за того, что сложно или даже ненужно записывать все, важно уметь кратко излагать полученную информацию в виде конспекта. В данной статье вы узнаете, как правильно составлять конспекты на примере конспектирования уроков истории. Здесь будут разобраны такие понятия, как опорный конспект, скоростное конспектирование, стенография, корнельский метод и другие полезные способы компактного изложения и визуализации информации.

Что такое конспект?

Слово «конспект» пришло к нам из немецкого языка (der Konspekt); немецким языком оно было заимствовано из латинского (conspectus), в котором оно имело значения «обзор, очерк, вид, наружность». В свою очередь, это существительное в латыни образовалось путём соединения приставки con- и глагола specio (смотреть, глядеть). Таким образом, изначальное значение слова «конспект» — краткая запись или переложение чего-нибудь (совершенно не обязательно это должен быть конспект лекции или урока – бывают конспекты книг и статей; в естественных науках вербальная информация, как правило, сопровождается визуализированными формулами и алгоритмами, которые также необходимо перевести в графическую или текстовую информацию). В этом значении к слову «конспект» близки такие понятия, как «компендиум» (сжатое изложение суммы основных положений какой-либо науки) и «реферат» (краткое изложение содержания статьи или книги).

Однако конспект – это не просто дословная передача воспринятого из внешнего источника материала. Это также акт творческого осмысления услышанного и увиденного, выражение собственных мыслей на бумаге, момент формирования сомнений и вопросов (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Междисциплинарный словарь по педагогике. М., 2005. С. 136-137).

«Творческий» конспект – это не только копирование мыслей из книги авторитетного учёного или лекции преподавателя; это всегда рефлексия по поводу информации, сопровождающаяся выработкой у автора конспекта сложной, зачастую понятной только ему самому системы мнемонических знаков (подчёркивание; выделение текста различными цветами; построение таблиц и логических цепочек на основе доступной информации). Из методов конспектирования и представления материала в виде тезисов родилось множество новых жанров научных исследований – от комментариев на книги Священного писания и юридические кодексы времён римских императоров в Средние века до издания в наши дни курсов лекций выдающихся университетских профессоров (в т.ч. посмертно, силами их учеников).

Отличия конспектирования от стенографии

Многие студенты часто задаются вопросом: если и конспектирование, и стенография позволяют восстановить исходный смысл представленного материала, в чём заключается их кардинальное различие? Не является ли конспект частным случаем стенограммы, выполненной с использованием не универсальных обозначений, а уникальной для конкретного человека системы знаков?

Ответы на эти вопросы нам представляет работа санкт-петербургского профессора Э.В. Минько (Методы и техника ускоренного конспектирования и чтения: Учебно – методическое пособие. СПб., 2001. С. 20-25). Во-первых, как уже упоминалось, конспектирование проявляет сугубо индивидуальные особенности отдельного человека; нередко даже его сокурсники не в состоянии «расшифровать» заложенную в конспекте информацию. Такая ситуация неприемлема для стенографиста: при обучении этой специальности обязателен к запоминанию определённый набор универсальных символов и знаков. Во-вторых, конспект должен быть легко «считываем»: человек всегда должен обладать возможностью вернуться к уже написанному и скорректировать последующий текст. Именно этим ценен «Корнельский метод конспектирования», о котором мы расскажем далее. В-третьих, конспект урока, лекции, визуальной информации – это не копия увиденного и услышанного, не дословная передача текста, а переложение его смысла.

«Рациональное» (скоростное) конспектирование

«Корнельский метод конспектирования»

Этот вид конспектирования называют Cornell note-taking system по имени университета, в котором работал профессор Уолтер Пок – автор этого метода (Pauk W. How to study in College. Boston, 1962). Он по праву считается одним из самых распространённых в студенческой среде, одинаково хорошо подходит для конспектирования как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин.

Важнейшим отличительным свойством этого метода является разделение пространства вертикально ориентированного листка на три поля: два поля разделены сплошной линией по вертикали (в пропорции примерно 1:3); внизу страницы необходимо оставлять неподелённое пространство шириной около 7 см. Основной частью при конспектировании является правая часть листа, куда записываются главные мысли, излагаемые лектором / учителем по ходу занятия. Причём в ходе переноса вербальной информации на бумагу важно последовательно переходить от записи главной мысли к фактам и примерам, которые должны её пояснять.

Сразу же после окончания лекции можно начать рефлексию отображённого в правой части материала. Для этого необходимо подобрать и вписать в левое поле максимальное количество слов или коротких реплик – вопросов, которые проиллюстрируют основное содержание лекции, заключённое в тексте из правого поля.

В поле внизу листа необходимо внести (после заполнения двух полей над ним) развёрнутое описание главной мысли всего занятия (т.е. его доминанту, языком зарубежных педагогов – summaries), отметить его особенность в сравнении с прочими занятиями. Это позволит спустя длительное время более живо воспроизвести в памяти содержание занятия в целом. Кроме того, полезно выделять по 10-20 минут в день для повторения основных фактов и закономерностей, отображённых в конспектах занятий за последнее время: это позволит исключить их быстрое забывание, проанализировать и разрешить сомнения, возникающие на самом занятии.

Отчасти корнельский конспект напоминает такой метод конспектирования, как составление схематического плана. Однако принципиальным отличием первого вида записи материала от второго является то, что в схематическом плане сначала записываются вопросы, на которые в ходе изучения материала необходимо дать короткий (состоящий из 2-3 логически связанных предложений) ответ. Таким образом, если совместить друг с другом принципы заполнения схематического плана и форму для корнельского конспекта, то можно заметить то, что схематический план требует заполнения в первую очередь левого поля, а за ним – правого (т.е. порядок заполнения противоположен «корнельскому методу конспектирования»).

В таких конспектах, которые пишутся под диктовку, особое значение приобретает владение техникой скоростного письма и «свёртывания» материала на письме. Например, многие используют для этого такой приём, как исключение гласных букв и замена некоторых слов на условные знаки. В исторической науке особенно часто заменяются союзы, слова, означающие причинно – следственные связи, например, «зависит от…», «взаимно зависит» (→, ↔), «следовательно» (=>), «А является причиной В» (А→В). Используются также лигатуры, например, NB (nota bene – лат. «запомни хорошо»). Очень часто используются цветные фломастеры, ручки, карандаши для выделения особенно важных мыслей. Некоторые студенты и даже школьники, хорошо знающие иностранные языки, могут использовать сокращённые варианты иностранных слов (например, def. от to defend вместо «защищать», «оборонять»; corr. от to correct вместо «исправлять», «корректировать»). Некоторые уроки и лекции, где объяснение причинно – следственных связей превалирует над событийной историей (в частности, это касается любых тем, объясняющих структуру и состав органов власти, их функции), порой при записи приобретают вид схемы с одним или несколькими ключевыми понятиями в центре, от которых идут ответвления к более частным терминам или явлениям. Пример представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Пример корнельского конспекта

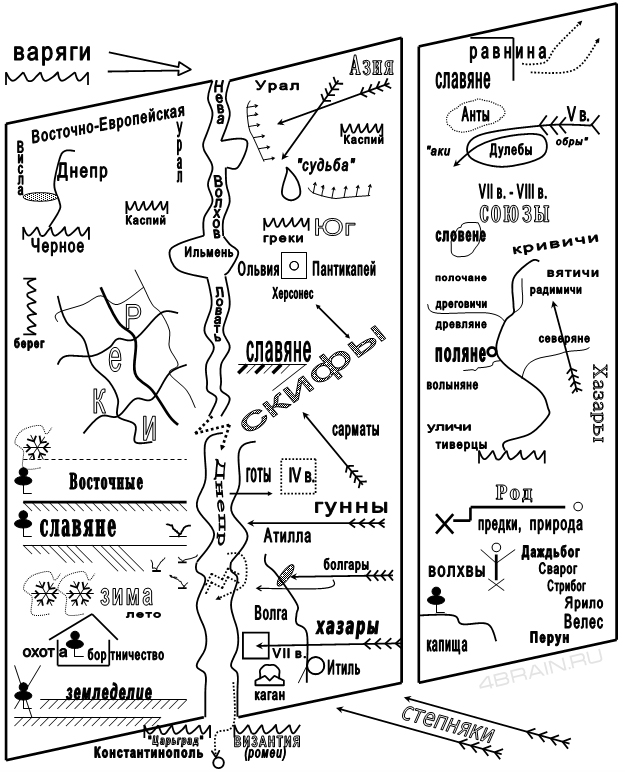

Опыт естественнонаучных дисциплин. Опорный конспект

Опорный конспект как метод запоминания и рефлексии материала разработал в 80-е гг. прошлого века донецкий учитель математики и физики В.Ф. Шаталов (см., например, его книги: Опорные сигналы по физике для 6 класса. Киев, 1978. 79 с.; Опорные конспекты по кинематике и динамике. Из опыта работы. Книга для учителя. М., 1989. 142 с.; Геометрия в лицах. М., 2006. 23 с.). В наше время на школьных уроках гуманитарного цикла (особенно на уроках истории) метод составления опорных конспектов получает всё большее признание. Например, в последнее время активизировалось издание опорных конспектов отдельных уроков и целых учебных блоков по истории и обществознанию (Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 класс. М., 2001. 128 с.). Популярность этого вида конспектирования объясняется достаточно просто: отчасти – необычной, даже игровой формой подачи материала, отчасти – слабой запоминаемостью отдельных событий и дат. Таким образом, опорный конспект представляет собой попытку проанализировать в максимально образной, визуализированной форме причинно – следственные связи между различными событиями, высказываниями и деяниями исторических деятелей. Кроме того, материал уроков в опорных конспектах представляется целыми блоками тем. Если иметь в виду историю и обществознание, то здесь тематический и временной охват материала варьируется в зависимости от его специфики (например, по времени охвата – от нескольких месяцев до нескольких столетий).

Каждая тема (блок – тема) зашифровывается в опорном конспекте в систему знаков – опор, составляющих мини – блок. На основе этих знаков, зачастую унифицированных, индивидуальный конспект может быть «расшифрован» другими людьми. Оптимальным количеством мини – блоков для презентации целой блок – темы считается 8-10.

Кроме того, система опорных конспектов позволяет учителю реализовать индивидуальный подход к обучению: в случае присутствия в классе учеников разных образовательных уровней составление таких конспектов позволяет регулировать темп изучения блок – тем и отдельных подтем, делать процесс обучения более понятным и интересным, вносить в него элемент творчества (при составлении учениками своей системы знаков – опор и целых опорных конспектов дома).

Основными опорами в таком конспекте являются символически – словесные (буквы, слоги, знаки конъюнкции / дизъюнкции, указатели логической связи: →, ↔, знак причинно – следственной связи – =>, подобия –

, и др.), рисуночные (пиктографические) и условно-графические (фрагменты планов, схем местности с условными обозначениями) знаки. Пример составления опорного конспекта по российской истории представлен на рис. 2. Остаётся добавить, что опорный конспект может быть использован как в качестве эффективного средства проверки пройденного материала (тогда основа для него пишется и рисуется дома, а на уроке или лекции обучающиеся воспроизводят по памяти выученные дома схемы и логические цепочки и закрепляют этот материал, повторно прорисовывая их на листе бумаги), так и в качестве средства формирования новых знаний, умений и навыков (т.е. при записи излагаемой учителем новой темы или подтемы).

Рисунок 2. Опорный конспект по истории. Тема: «Восточные славяне в первой половине I тыс. н.э.» (составлен С.В.Селеменевым.)

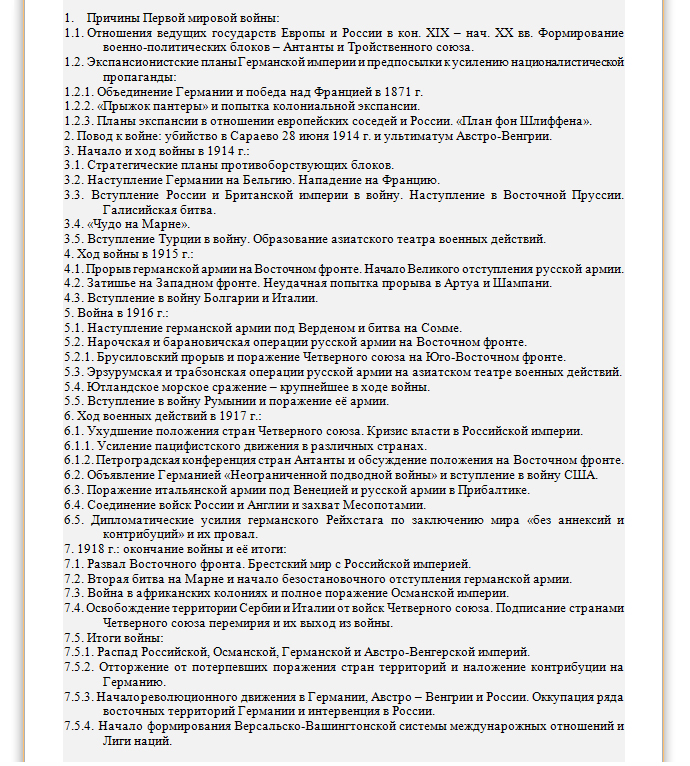

Конспекты как форма самостоятельной подготовки к докладу на конференции или семинару

Этот вид конспектирования не менее широко применяется в современной педагогике; особенно часто это касается дисциплин гуманитарного цикла. Для составления такого конспекта нужно провести определённую предварительную подготовку: необходимо перед лекцией написать на нескольких листах план занятия, особыми знаками или цифрами выделяя разделы, вопросы и проблемы в изложенном материале. Каждый из этих заголовков в процессе записи за лектором может быть раскрыт и дополнен связным текстом, иллюстрирующим общее положение. Из сказанного следует заключить, что в идеале план – конспект должен быть максимально приближен к тому тексту, который озвучивает лектор за кафедрой; в описании этого метода конспектирования можно обнаружить много общего с корнельским методом.

Тем не менее, план – конспект, как отмечают специалисты по дидактике и педагогике, обладает большим преимуществом перед опорными и корнельскими конспектами. Поскольку все заголовки тем и отдельных разделов, а также определённый объём фактического материала подготавливаются заранее, имеется возможность записать их без сокращений и условных знаков. Это повышает вероятность правильной и быстрой дешифровки конспекта другими студентами или учениками.

Последнее обстоятельство является причиной того, что при подготовке к докладам в школе и семинарам в университете оболочка плана – конспекта часто используется докладчиками в качестве основы для собственного сообщения. Во-первых, в такой структуре достаточно легко делать разного рода пометки. Во-вторых, в текст конспекта достаточно просто подставить необходимые цитаты и ссылки на источники, что особенно важно в исторической науке. При правильной организации материала они «встанут» прямо напротив соответствующих тезисов. Наш пример основы для плана – конспекта по теме «Первая мировая война 1914-1918 гг.» мы представили на рис. 3.

Рисунок 3. Оболочка план – конспекта по теме: «Первая мировая война 1914-1918 гг.»

Развёрнутый план – конспект отличают от текстуального конспекта – формы записи материала, когда традиционная основа конспекта в целом и раскрывающие её тезисы в частности не являются доминантой структуры, а составляются post factum на основе цитат из источников и исследовательской литературы; иными словами, именно цитатам в таком конспекте определяется центральное место, а тезисы, составленные на их основе, играют роль дополнений и пояснений.

Безусловно, составление такого плана – достаточно сложное дело, требующее хороших знаний в той дисциплине, по которой делается конспект, а также в смежных отраслях знаний. В средней школе, насколько нам известно, такой метод конспектирования распространён не очень широко; скорее им пользуются студенты, ориентированные на серьёзную исследовательскую и проективную деятельность. Например, в среде историков такие конспекты очень распространены у тех исследователей, которые подолгу работают в архивах с личной перепиской, дневниками и воспоминаниями. В случае анализа таких источников простое перечисление тематики текстов или общих проблем, в них затрагиваемых, не приведёт к раскрытию индивидуальности автора источника личного происхождения; для понимания его внутреннего мира необходима опора на развёрнутые цитаты.

Многие историки и литературоведы выписывают цитаты своих «героев» на отдельные карточки небольшого размера: так на основе архивных выписок получаются целые картотеки, посвящённые высказываниям отдельного человека. Карточки можно систематизировать по хронологии, тематике, упоминанию в них других персоналий и прочим признакам; на основе такой тематической подборки опытный исследователь может делать доклад на конференции или симпозиуме, не прибегая более ни к каким записям и конспектам.

Заключение

Мы не ставили себе целью перечислить абсолютно все виды конспектов или перечислить все известных нам способы сокращения вербальной информации, которую произносит учитель или лектор. Что касается наших примеров, то они также не могут дать исчерпывающего представления о способах сокращения отдельных слов или их замене на условные обозначения. Поэтому мы призываем читателей активно обсуждать нашу статью и делиться своими «рецептами» составления конспектов в форме для комментариев. Идеального конспекта нет и быть не может. Перефразируя известного героя: больше конспектов, хороших и разных! Для отзывов и комментариев используйте форму ниже.

Также читайте урок по структурированию информации для наилучшего ее запоминания.

Узнайте как развивать мышление и эффективнее обучаться на курсе Когнитивистика: развитие мышления.

На тренинге используются интерактивные игры, кейсы и упражнения, лучшие мировые тесты. Присоединяйтесь!