Что такое план организации рельефа

План организации рельефа и план земляных масс

План организации рельефа (вертикальную планировку) выполняют на основе разбивочного плана без указания и нанесения координационных осей зданий, координат, размеров и размерных привязок, указателя направления на север.

План организации рельефа (вертикальная планировка) выполняют в соответствии с ГОСТ 21.508—93, в нем должны быть предусмотрены нормальный водоотвод с площадки строительства, безопасность и благоприятные условия движения по дорогам с учетом особенностей существующего рельефа. Условные графические изображения и обозначения приведены в табл. 14.4.1.

План организации рельефа должен предусматривать выполнение минимального объема земляных работ при строительстве зданий, сооружений, автомобильных дорог и т.п.

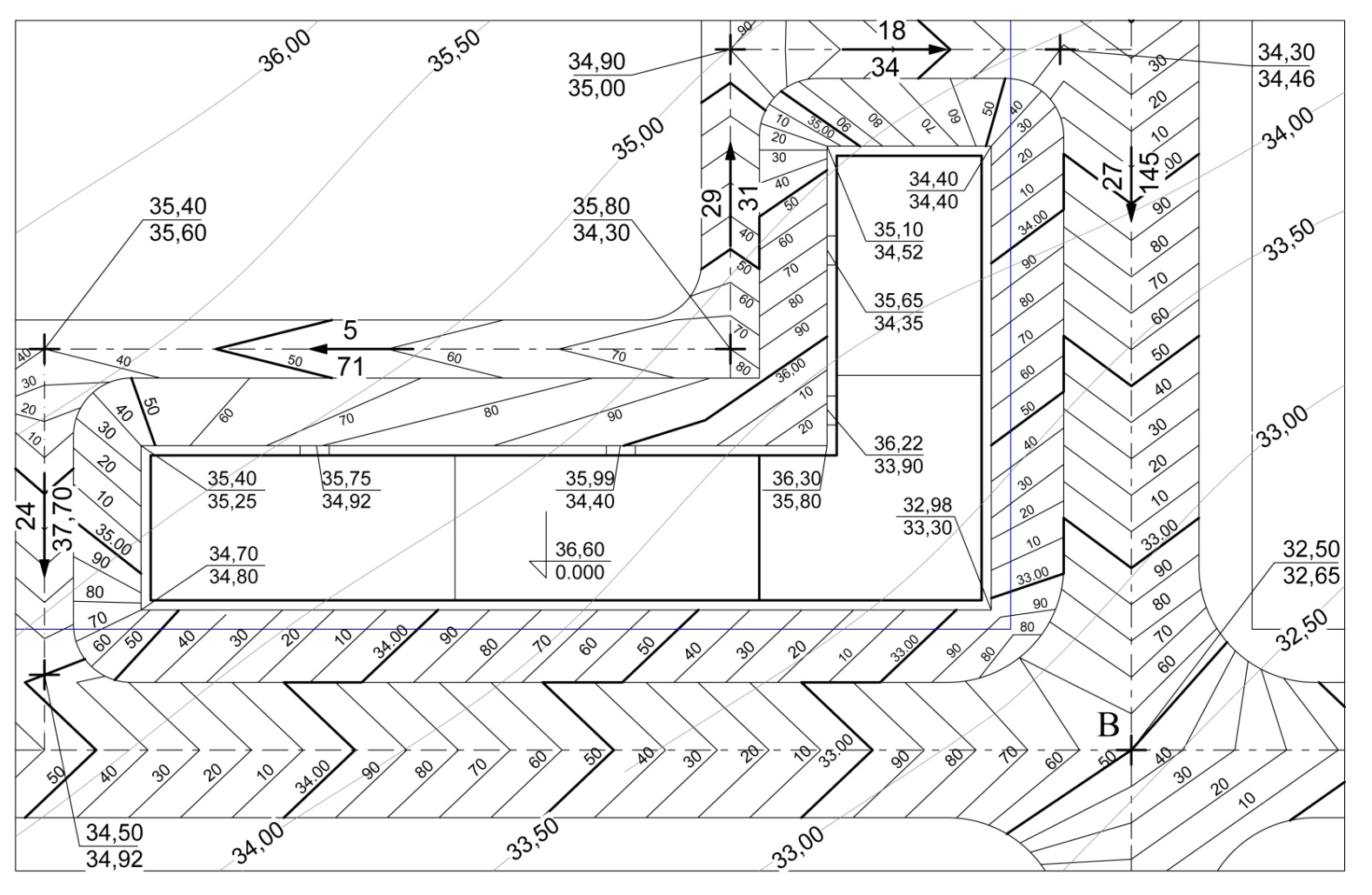

На нем горизонтали естественного рельефа проводят через контуры проектируемых зданий, а элементы озеленения и благоустройства не показывают. Здесь же указывают проектные (красные) отметки планировки и фактические (черные) отметки рельефа местности по верху отмостки в местах пересечения ее наружных краев с рельефом или при отсутствии отмостки — в местах пересечения граней стен с рельефом. Отметки указывают в углах зданий в виде дроби — проектная (красная) в числителе, а фактическая отметка рельефа (черная) — в знаменателе. Кроме этого, приводят другие необходимые отметки и данные.

План организации рельефа следует, как правило, выполнять в проектных горизонталях (см. рис. 14.4,2),

В этом случае горизонтали проводят с сечением рельефа через 0,1 и 0,2 м по всей планируемой территории. Допускается на участках с однообразным уклоном наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,5 м. Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа, при этом проектные горизонтали, кратные 1 м, указывают полностью, а для промежуточных приводят только два знака после запятой.

При выполнении плана организации рельефа в качестве опорных точек планировки, как правило, принимают углы зданий, сооружений и площадок, пересечение осей автомобильных дорог и т. п. Направление уклона проектного рельефа в этом случае указывают стрелками (рис. 14.4.2).

Повышенные и пониженные точки проектного рельефа обозначают специальным знаком. Рядом со знаком указывают числовое значение отметки.

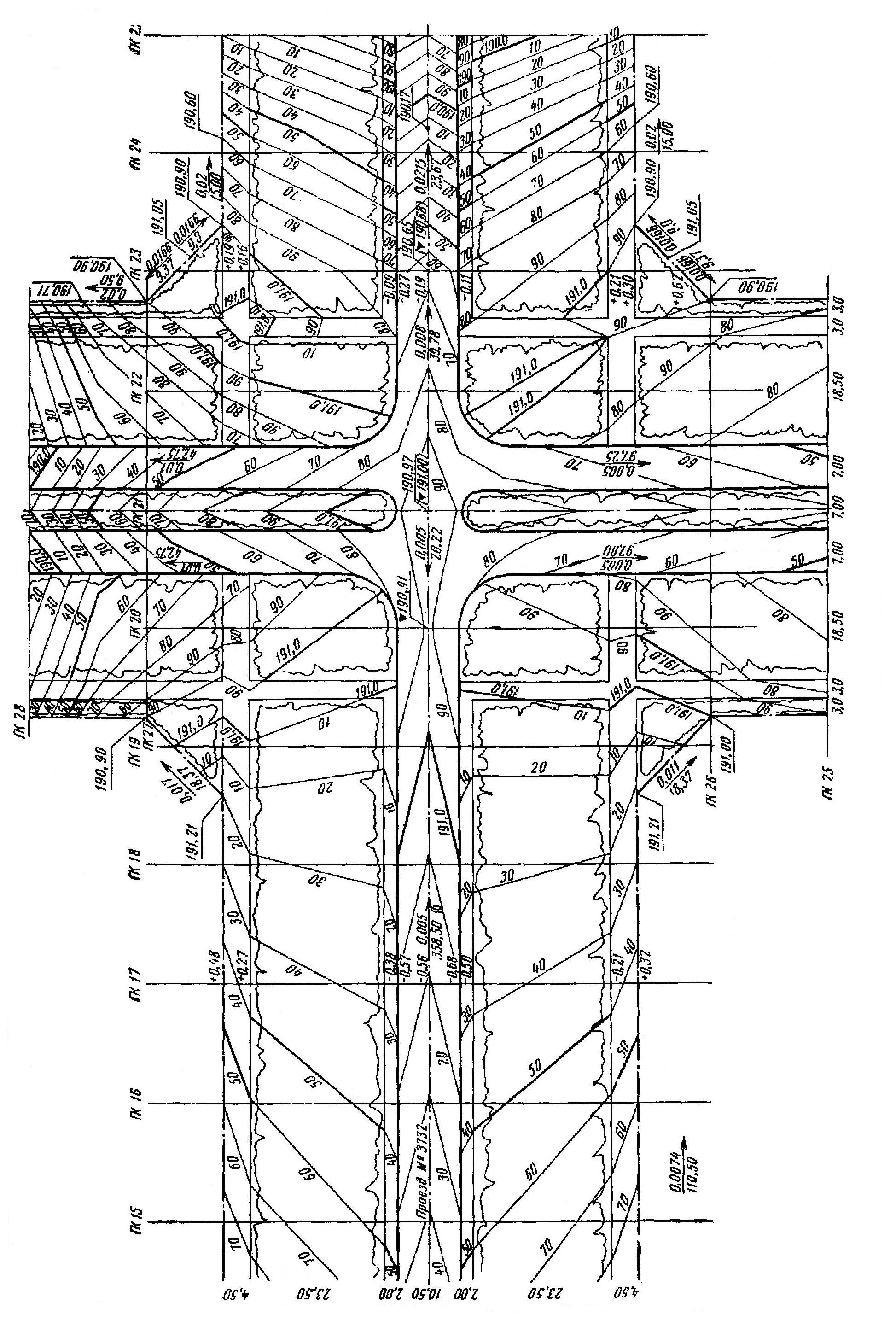

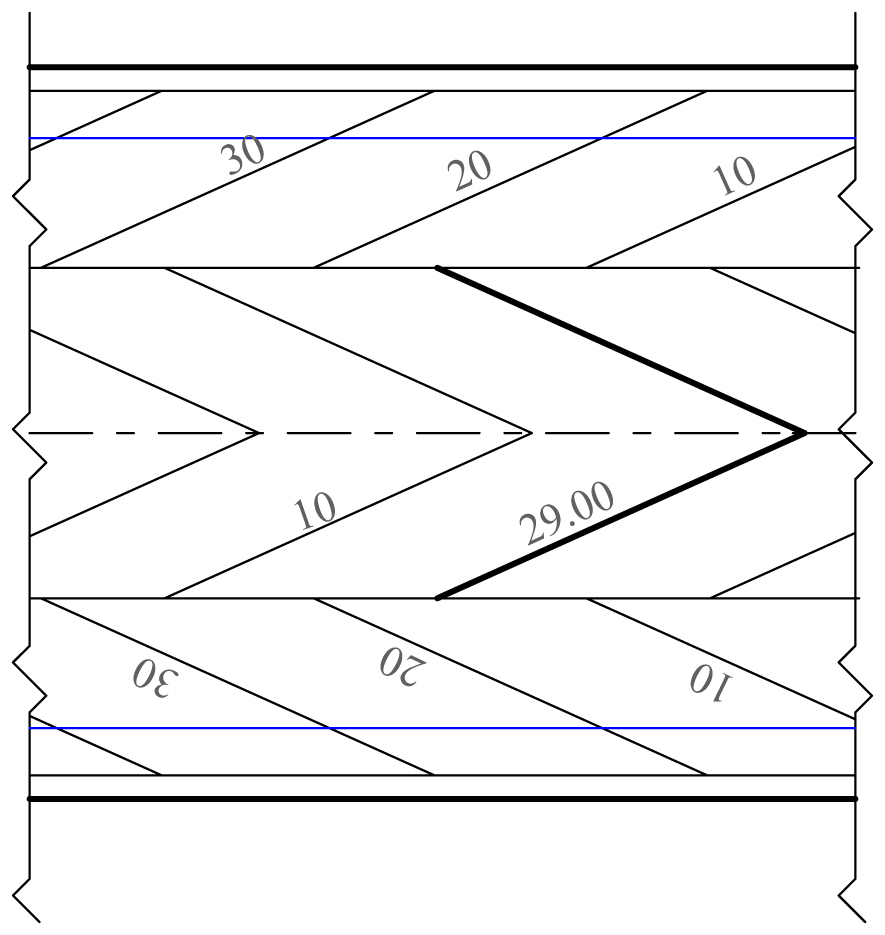

План земляных масс составляют для подсчета объема земляных работ по плану организации рельефа (вертикальной планировки). Площадь участка разбивают на квадраты со сторонами, равными 20 м. Квадраты вписывают в строительную геодезическую сетку. Допускается привязывать квадраты к «красной» линии или к разбивочному базису. Можно применять сетки квадратов со сторонами 10, 25, 40 и 50 м в зависимости от характера рельефа и требуемой точности подсчета (рис. 14.4.3).

Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс размещают специальную таблицу, ширина граф которой соответствует сетке квадратов (см. рис.14.4.3.). В этой таблице указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а справа общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.

Планирование рельефа и составление разбивочного чертежа

Часть проекта, в котором детально разработаны элементы рельефа территории называется план организации рельефа. Капитальные строения и обустраиваемая территория предполагают изменения существующей конфигурации поверхности участка. Иногда эти преобразования очень существенны и связаны с перемещением масс грунта, устройством выработок, насыпей, подпорных стен. Организация рельефа обычно оптимизируется по критерию минимизации завоза или вывоза грунта.

Схема планирования рельефа

План организации рельефа

Хорошо сделанный проект участка в программе будет стремиться к нулевому балансу земляных работ. На основании топографического плана и плана организации рельефа составляется картограмма земляных работ. Эта схема показывает разность между существующими отметками местности и проектируемыми в узловых точках. Такой подход применялся в ландшафтном проектировании до распространения цифровых технологий.

Сегодня все чаще строят цифровую модель местности и вычитают из нее цифровую модель проектируемой площадки. Принцип тот же, но уровень наглядности выше, как и детализация ситуации. Хотя избыточная информативность трехмерных моделей негативно отражается на практических задачах. Для достижения проектных положений рельефа на природе закрепляются характерные точки с проектными высотными отметками.

Пример разбивочного чертежа участка

Для этого может понадобиться разбивочный план.

План площадок и проездов

В общем случае такой план является частью информации, отраженной в генеральном плане участка. Если эти элементы проектируются отдельно при планировке участка своими руками, то план площадок и проездов будет самостоятельным чертежом.

На плане отражаются конфигурации элементов, обязательно дается планово-высотное положение характерных точек дорожного покрытия. Разбивочный чертеж дорог и площадок выполняется отдельно на основании плана.

План озеленения и благоустройства

Планировка земельного участка застройки или реконструкции завершается высадкой зеленых насаждений, устройством клумб, газонов и остальных элементов, принятых в садово-парковом дизайне. В этой части проекта представится детальная информация о размещении элементов благоустройства, отдыха, спорта.

Подробный план озеленения участка

План озеленения, или посадочный чертеж создается на основе плана организации рельефа и плана дорог и площадок. Насаждения, элементы обустройства размещаются с учетом спроектированного рельефа, дорог, площадок и тротуаров.

Разбивочный чертеж может помочь вынести на местность фактическое положение элементов плана. Для высадки кустов и деревьев составляется разбивочно-посадочный чертеж.

Что нужно знать для выноса точки

Любая точка плана имеет привязку к условной системе координат. Обычно это оси строящегося здания. Расстояния вдоль перпендикулярных осей позволяет точно позиционировать точку. При реконструкции, ландшафтном переустройстве работы ведутся среди уже существующих построек.

Сделав то же самое от другого пункта участка, на местности определяется точка пересечения окружностей. Это не очень точный, но простой метод.

При вынесении точки относительно прямолинейных граней сооружения, например, стен здания, откладывается расстояние в створе стены и от него расстояние перпендикулярное створу. Такой метод тоже не очень точен, так как отложить перпендикуляр без специальных инструментов невозможно. Но с опорой на разбивочный план работа легко выполнима.

Как правильно сделать

Единственным правильным методом переноса точек плана участка на природу, является их выноска при помощи применяемого в строительной геодезии и топографии оборудования. На цифровой модели плана определяются узловые и характерные точки и устанавливаются их координаты. Разбивочный план с точками, по выноске, подготовленными геодезическим оборудованием, позволяет ввести координаты и высотные отметки в прибор.

Организация рельефа

План организации рельефа является важнейшим разделом, составной и неотъемлемой частью генерального плана любого объекта или территории (схемы планировочной организации территории).

С помощью плана организации рельефа решаются задачи по преобразованию существующего рельефа данной территории для приспособления его к застройке, благоустройству, озеленению и инженерно – транспортным нуждам.

План организации рельефа обеспечивает проектное высотное решение площадей, улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных инженерных коммуникаций; возможность поверхностного стока ливневых вод.

К основным задачам плана организации рельефа и выполняемой по нему в процессе строительства (инженерной подготовке территории) вертикальной планировки территории объекта относятся:

— организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с городских территорий;

— обеспечение допустимых уклонов улиц, площадей и перекрёстков для безопасного и удобного движения всех видов городского транспорта и пешеходов;

— создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

— организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов (затопление территории, подтопление её грунтовыми водами, оврагообразование и т. д.);

— придание рельефу наибольшей архитектурной выразительности;

— создание в необходимых случаях искусственного рельефа;

— решение задач при сооружении крупных и уникальных плоскостных сооружений (спортивного центра, аэродрома и пр.).

Работы по проектированию плана организации рельефа (вертикальной планировки) территории проводятся на всех стадиях разработки горизонтальной планировки: проектов генеральных планов, проектов детальной планировки и проектов застройки.

Отметки планируемой поверхности назначают таким образом, чтобы максимально сохранить существующий рельеф, зелёные насаждения и почвенный покров. При оценке территории основное внимание уделяется существующему рельефу.

Разрабатывая план организации рельефа, составляют план земельных масс (картограмма земляных работ) – проектный документ, определяющий объемы земляных масс, подлежащих перемещению.

Картограмма земляных работ (рис. 2.), составляется на основе нивелирного плана крупного масштаба.

Рис. 2. Картограмма земляных работ

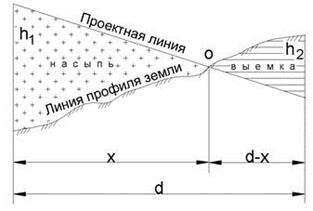

Рис. 3. Положение точки нулевых работ

На картограмме указываются фактические, проектные и рабочие отметки, положение линии нулевых работ.

Линия нулевых работ, т. е. линия с рабочей отметкой равной нулю, проходит через точки нулевых работ и является границей между насыпью и выемкой. Эти точки находятся на сторонах квадратов, у которых рабочие отметки противоположных вершин имеют разные знаки (рис. 3.). Положение точек нулевых работ находят определяя расстояния x от вершин квадратов по формуле

где d – длина стороны квадрата, Δh1 и Δh2 – рабочие отметки.

Квадраты, имеющие в своих вершинах рабочие отметки с разными знаками, называются смешанными, а с одинаковыми – однородными или чистыми.

Объем земляных работ вычисляют методом четырехгранных или трехгранных призм.

Объем четырехгранной призмы определяется по формуле

где

Объем трехгранной призмы вычисляется по формуле

Объем пятигранных призм в смешанных квадратах целесообразно вычислять как разность объемов четырехгранных и трехгранных призм.

После подсчетов объемов для отдельных квадратов вычисляют общий объем насыпи и выемки. Разница в объемах насыпи и выемки допустима до 3%.

Организация рельефа (ОР)

Рабочий проект любого объекта обязательно включает план мероприятий по обустройству рельефа местности, что при эксплуатации объекта гарантирует нормальное пользование территорией, зданиями и другими строительными элементами благоустройства: близлежащими автомобильными дорогами, тротуарами, зелеными насаждениями и площадками для различного использования.

Задачи организации рельефа

Организация рельефа (ОР) является важным разделом проекта, в котором разрабатываются задачи преобразования рельефа местности, чтобы площадку максимально приспособить для застройки. Выполнение данных мероприятий обеспечивает удобство использования участка после сдачи объекта в эксплуатацию. Они предусматривают организацию пешеходной зоны и зоны для движения автотранспорта, что обеспечивает безопасность во время передвижения по территории участка. Кроме того, в организацию рельефа входит разработка мер по отводу дождевых вод.

К основным задачам мероприятий по организации рельефа относятся

Планирование по организации рельефа считается первым этапом мероприятий по благоустройству территории. Начинается оно практически сразу после проведения топографических и изыскательских работ.

Когда необходима перепланировка территории

При этом перепланировка участка проводится не всегда, на многих площадках рельеф местности остается практически без изменений. Довольно часто естественный рельеф разрабатывается на протяжении веков, за это время сформирован оптимальный отток сточных вод, и при нарушениях рельефа может начаться заболачивание местности. Но организация рельефа на многих участках требует определенной перепланировки.

Перепланировка участка под строительный объект необходима, если:

Разрабатываются мероприятия по организации рельефа с учетом сложностей планировочных и архитектурных решений, и сложности рельефа местности. Необходимо понимать, что проведение перепланировки местности требует проведения большого объема земляных работ. Правильно разработанные мероприятия способны сохранить владельцам объекта немало средств.

Так для засыпки углублений или создания холмов требуется немало почвы, которую приходится брать с соседних строительных объектов. При балансировке объема земляных работ почву можно брать непосредственно с участка (при организации котлована). Тогда расходы на транспортировку почвы сводится к минимуму.

Сложности организации рельефа

На сложность перепланировки большое влияние оказывает величина уклона местности по отношению к горизонту. Чем больше угол уклона, тем сложней проводить организацию рельефа. При большом уклоне сложно прокладывать коммуникационные системы, обустраивать автомобильные дороги и планировать объекты застройки и благоустройства.

Если строительная площадка расположена на склоне, то большое значение имеет его расположение по сторонам света. Это влияет как на расположение самого строительного объекта, так и на размещение остальных объектов благоустройства и подбор растительных посадок.

Так для размещения растительных объектов наиболее благоприятен южный склон, а неблагоприятным считается склон с северной стороны, где при недостатке солнечного тепла могут произрастать не каждое растение. На таких участках нередко обустраивают террасы, что обеспечивает проникновению на участок максимального количества солнечного света. Обустройство террас сглаживает склоновых процессов, что улучшает общее состояние участка.

На идеально ровных участках довольно часто организовываются небольшие искусственные уклоны, что необходимо для функционирования канализационных и сточных систем.

От умения проектировщика зависит удобство эксплуатации объекта и эстетическая привлекательность участка. Поэтому при организации рельефа необходимо учитывать каждую мелочь, и каждый элемент подробно отображать в проекте.

В нашей компании «компания» работают специалисты, обладающие достаточным уровнем знаний, чтоб на профессиональном уровне разработать мероприятия по организации проекта. Мы можем исследовать уже готовый проект и оценить разработанную в нем организацию рельефа по отношению к рельефу определенной территории. Наши специалисты оценят меры по перепланировке участка не с эстетической, функциональной и экономической стороны.

Обратившись к нам, вы получите полный спектр услуг по разработке организации рельефа. У нашей компании имеется достаточный опыт работы со строительными объектами различного предназначения, которые возводились на местности с различным типом рельефа. Каждый наш проект по организации рельефа является уникальным, при его разработке учитывается каждый элемент естественного рельефа местности, поэтому он обеспечивает владельцам максимально комфортное пользование прилегающей к строительному объекту территорией.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

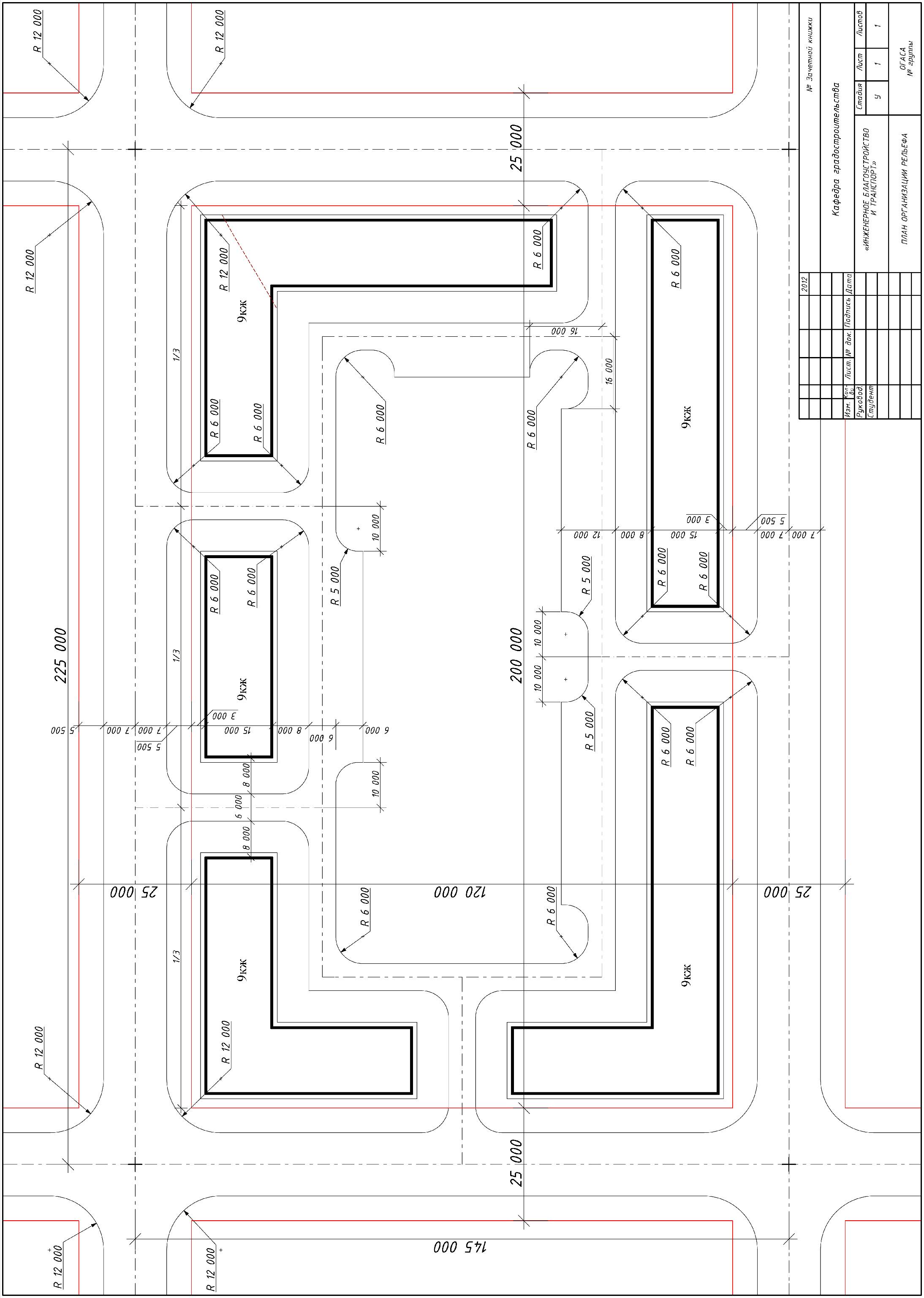

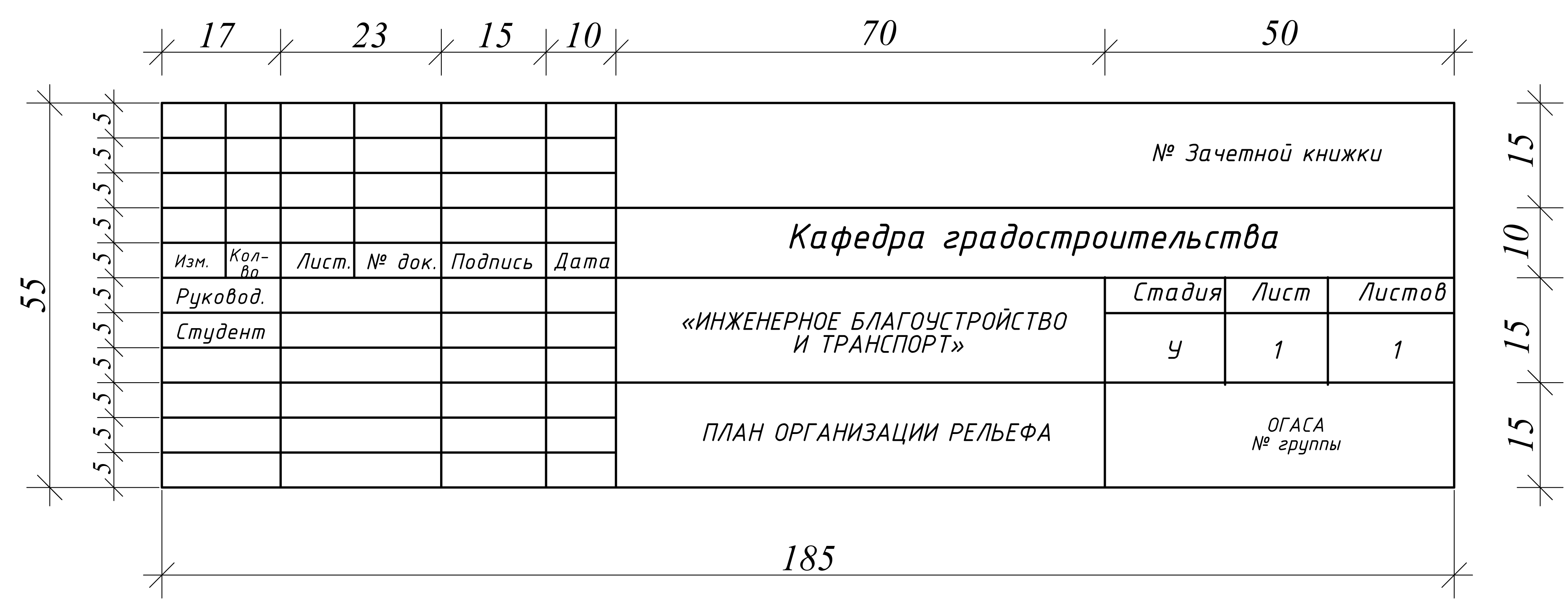

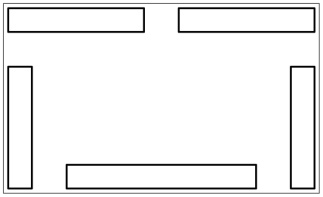

На листе ватмана формата А2 в масштабе 1:500 выполняют планирование территории жилой группы (по заданному варианту см. приложение 1).

В масштабе генплана группы жилой застройки выполняют вертикальную планировку территории методом красных (проектных) горизонталей. При этом вычисляются проектные отметки углов зданий, отметки пола первого этажа каждого подъезда и количество ступеней у входа.

В настоящих методических указаниях даны лишь основные рекомендации, необходимые для выполнения работы. Для более углубленного изучения вопроса необходимо также пользоваться учебниками и учебными пособиями, нормативными материалами и технической литературой, где приведены многочисленные примеры и даны более обстоятельные указания. Перечень основной литературы приведен в настоящем пособии.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

По заданию необходимо разработать план организации рельефа по одному из вариантов. Варианты планировок квартала выбираются по последним двум цифрам зачетной книжки (Приложение 1). Фактический (существующий) рельеф местности условно воспроизводится самим студентом по заданному уклону. Таким образом, для выполнения расчетно-графической работы студент получает задание в виде номера варианта планировочной схемы и величины уклона в промилле ( 0 /00).

В реальном проектировании план организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана (плана расположения зданий и сооружений) и топографического плана (геодезической съемки). Самостоятельное построение рельефа в горизонталях является важным упражнением для овладения профессиональными навыками проектирования генеральных планов, оценки рельефа по рисунку горизонталей и последующего изменения его.

Главные задачи вертикальной планировки:

— обеспечение организованного отведения поверхностных вод;

— обеспечение минимального объема земляных работ;

— обеспечение благоприятных условий рельефа для высотного расположения застройки улиц и внутриквартальной территории

— сохранение земляного покрытия и существующих зеленых насаждений.

Прежде чем приступить к работе необходимо уточнить некоторые термины, обозначающие рельеф, горизонтали и отметки. Так, например, существующий рельеф и соответствующие ему горизонтали и отметки называются «натуральными», «черными», «фактическими». Проектируемый рельеф, горизонтали и отметки в технической литературе называют «красными», «проектными», «проектируемыми».

Понятие «уклон» применяется для обозначения положения плоскости или линии на поверхности рельефа по отношению к горизонту. На плане организации рельефа уклон необходимо выражать в промилле ( 0 /00) и писать над уклоноуказателем его значение (в числителе). Под уклоноуказателем (в знаменателе) пишут значение расстояния между переломными точками в метрах. Числа, обозначающие уклоны и расстояния указывают без единиц размерности. Стрелка уклоноуказателя должна быть направлена вниз по рельефу.

Проектные горизонтали наносятся по всей поверхности, не занятой зданиями. На участках, где рельеф сохраняется нетронутым, фактические горизонтали превращаются в проектные без изменения начертания. В местах изменения рельефа, где нанесены новые проектные горизонтали, тонкой линией показывают следы старых (фактических) горизонталей. Это необходимо для определения рабочих отметок и подсчета объемов земляных работ.

Проектные и фактические горизонтали отличаются между собой толщиной и начертанием линии. Проектные горизонтали, как правило, изображают в виде сопрягающихся под углом прямых линий. Фактические горизонтали изображаются тонкой линией и имеют свободное «криволинейное» начертание.

У входов в здание также указывают проектные и фактические отметки земли. Они необходимы для определения количества ступеней в наружной лестнице и конструктивного решения входного крыльца.

При наличии откосов, подпорных стенок, лестниц и т.п. в местах перепада рельефа указывают отметки верхних и нижних уровней.

План организации рельефа выполняют на чертежной бумаге формата А2 (420×594) в масштабе 1:500.

Система внутриквартальных проездов микрорайона (квартала) состоит из въездов, проездов, площадок для разъездов, разворотных площадок и стоянок. Основное задание системы проездов – обеспечение удобного проезда к жилым зданиям, организациям и предприятиям обслуживания, а также отвода поверхностных вод. Проезды прокладывают по кольцевой, полукольцевой или тупиковой схеме.

Въезд принимается шириной 6м. Проезды, которые ведут к группам зданий с населением до 3-х тыс. жителей, должны быть шириной 3,5м; проезды которые ведут к группам зданий с населением более 3тыс жителей – 6,0м. При длине проезда шириной 3,5м, через каждые 100м устраивают площадки для разъезда шириной 3,0 и длиной 15м. В расчетно-графической работе проезды принимаются 6м.

Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками 12х12м. Стоянки должны быть карманного типа глубиной 6м, радиус закруглений в системе проездов принимают 6м.

Расстояние от зданий к проездам должно быть:

| № | Кол-во этажей, эт. | Расстояние, м |

| 6,0 | ||

| 8,0 | ||

| 9,0 | ||

| 10,0 |

Затем по заданному уклону строят горизонтали с сечением рельефа по высоте 0,50м. Направление уклона и рисунок горизонталей произвольные. Полученный рельеф будет условно обозначать фактическую поверхность участка строительства, горизонтали будут называться «фактическими».

ЗначениеLопределяют по прямоугольному треугольнику, где этот размер будет соответствовать величине горизонтально расположенного катета. Второй катет (вертикальный) Δh равен шагу горизонталей, т.е. 0,50м. Уклон рельефа i, который в данном случае соответствует заданию на выполнения расчетно-графической работы (см. приложение 1).

| Рис.1. Графическое определение уклона. |

Уклон определяется путем отношения разности высот между двумя отдельно взятыми точками к расстоянию между ними. Уклон поверхности на каждом рассматриваемом участке определяют по следующей формуле:

где Δh – разность отметок между двумя точками или соседними горизонталями, м;

L – расстояние между двумя точками или горизонталями в рассматриваемом направлении, м.

Расстояние между смежными горизонталями в плане равно:

Пример: Задан уклон і =20 0 /00. Шаг горизонталей (сечение рельефа по высоте) Δh = 0,50м. Необходимо определить расстояние между горизонталями в плане L и построить топографический план в масштабе 1:500

Расстояние между горизонталями на местности равно:

Для того чтобы отложить этот размер на чертеже определяют его значение в масштабе 1:500:

L = 25 : 500 = 0,05м = 5см

На чертеже наносят произвольную линию, на которой делают засечки через 5см. Через полученные точки, под прямым углом к линии, проводят горизонтали, которые и будут изображать фактический рельеф с уклоном 20 0 /00 в масштабе 1:500. Таким образом, условно получают топографический план, на котором предстоит выполнять дальнейшую работу.

Значения горизонталей (фактические отметки) вписывают в разрыве линии в наиболее удобном для чтения месте.

Рельеф территории в значительной степени предопределяет планировочную композицию уличной сети, а следовательно, и плана города. Для проложения сети улиц наиболее благоприятным является рельеф с уклонами 5-60 0 /00 для магистральный улиц и 5-80 0 /00 для жилых улиц и проездов в зависимости от их классификации.

Пример подготовительного чертежа см. приложение 3.

В реальных условиях расположение зданий на площадке в значительной мере определяется рельефом отведенной для строительства территории. Поскольку в расчетно-графической работе фактический рельеф условно воссоздается самим студентом, необходимо при построении фактических горизонталей учитывать наличие готовой планировочной схемы (варианта задания) и предусмотреть наилучшее взаиморасположение рельефа и планировочной схемы. Это может быть достигнуто путем предварительного построения горизонталей на кальке и последующего совмещения топографической основы с планом расположения зданий.

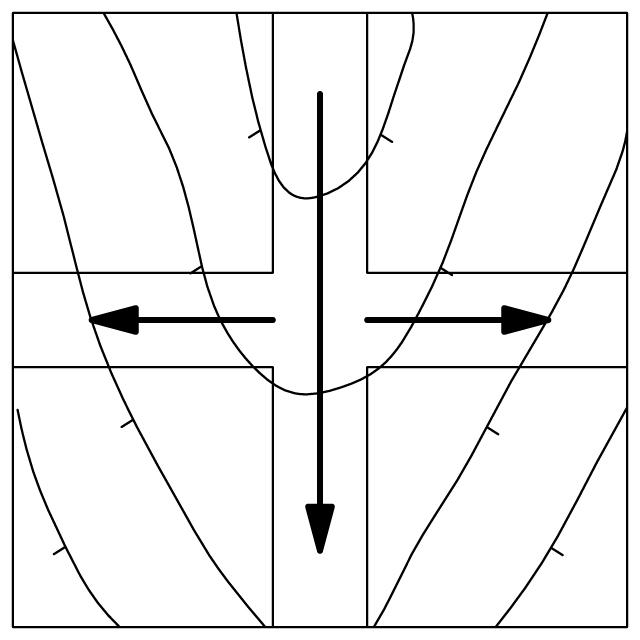

План организации рельефа начинают с проектирования улиц. В реальных условиях плану организации рельефа предшествует схема вертикальной планировки населенного пункта, в которой выбираются оптимальные направления улиц и размеры кварталов, назначаются отметки по осям перекрестков и продольные уклоны улиц. Полученные данные используют как исходные при проектировании плана организации рельефа микрорайонов и отдельных кварталов. В настоящей работе эти параметры необходимо запроектировать, принимая за основу выполненные подготовительные построения.

На схеме вертикальной планировки в местах пересечения осей проезжих частей улиц и проездов намечаются точки перелома продольного профиля, определяют черные отметки и задают ориентировочные красные.

Красными или проектными называются отметки измененного рельефа, черными – отметки существующего рельефа. Разница между красной и черной дает рабочую отметку, которая показывает величину срезки или насыпи грунта.

Черные отметки определяют согласно с топографическим планом территории путем интерполяции, для чего через эти точки проводят прямые линии примерно перпендикулярно ближайшим горизонталям (рис 2). Отметки искомых точек определяются по формуле:

где: НВ – отметка нижележащей горизонтали;

L – расстояние между горизонталями по проложенной прямой линии (заложение горизонталей);

l– расстояние от рассматриваемой точки до нижележащей горизонтали.

План  | Профиль  |

Рис 2. Схема определения промежуточных отметок между горизонталями.

У всех переломных точек ставят существующие и проектные отметки.

Существующие (черные) отметки записываются в знаменателе.

Проектные (красные) отметки назначаются такими же, как и черные, или такими, чтобы рабочие отметки по возможности не превышали 0,5м (записываются в числителе).

При наличии значительного перелома рельефа и необходимости разделения трассы на отдельные участки с разными уклонами, обозначают дополнительные отметки переломных точек.

После нахождения отметок характерных точек (переломных точек), измеряют расстояние между указанными выше точками и продольные уклоны между ними. Проектные уклоны (формула 1), округленные до целого числа тысячных долей, показывают над стрелками (уклоноуказателями), наносимыми вдоль оси проезжей части и показывающими направление проектных уклонов, а расстояние между переломными точками – под стрелками.

Местоположение на оси проезжей части точек, через которые должны пройти проектные горизонтали, определяют следующим образом. Сначала находят местоположение одной из этих точек – ближайшей к точке перелома продольного профиля с ранее установленной проектной отметкой. Расстояние между рассматриваемыми точками определяется:

где: Δh1 – разность отметок искомой горизонтали и ближайшей от нее точки перелома продольного профиля (Н1 – Н2);

iпр – проектный продольный уклон.

При проектной отметке точки перелома продольного профиля, кратной шагу горизонталей, одна из горизонталей должна пройти через эту точку.

Пример: Определить расстояние от центра перекрестка с проектной отметкой Н1 – 27,67 до ближайшей проектной горизонтали с отметкой Н2 = 27,60. Продольный уклон iпр = 0,015. (рис.3)

Аналогичным расчетом определяют положение ближайшей горизонтали с другого конца трассы. Расстояние между крайними горизонталями градуируют на равные отрезки и таким образом получают точки, через которые будут проходить проектные горизонтали.

| l1 = (27,67-27,60) : 0,015 = 4,7 м l2 = (27,70-27,67) : 0,015 = 2,0 м Рис.3 Пример определения положения проектной горизонтали. |

Величины отрезков получают по формуле:

Для нашего примера а = 0,10 : 0,015 = 6,7м (на местности). На чертеже откладывают этот размер в масштабе 1:500

6,7 : 500 = 0,0134м или 1,34см.

Поскольку многократное откладывание такого малого размера на большой длине может привести к ошибкам, градуирование осевой линии производят путем членения ее на равное количество отрезков. Для этого необходимо, чтобы количество отрезков было четным. Если количество нечетное, то вначале откладывают один отрезок по вычисленному размеру, а оставшуюся длину делят вначале на две равные части, затем каждую часть вновь делят на два, и так до получения необходимого количества отрезков. Величина полученных таким образом отрезков с достаточной степенью точности будет соответствовать техническим требованиям производства работ по планировке территории.

Градуирование осевой линии можно произвести и графическим методом. Деление прямой на равные отрезки производится с помощью вспомогательной линии и проецирования с нее на основную линию равнозначных отрезков методом параллельных линий.

Для этого: от прямой АВ через точку А проводим вспомогательную линию АС под произвольным углом к отрезку АВ и откладываем на ней микроизмерителем, или линейкой от точки А необходимое количество равных отрезков произвольной величины. Конечную точку линии АС соединяем с точкой В. Теперь полученной прямой ВС, из обозначенных точек с помощью линейки и треугольника проведем параллельные линии до пересечения их с прямой АВ. В данном примере линии поделят прямую АВ на 13 равных отрезков (рис.4).

| Рис. 4 Деление прямой на части. |

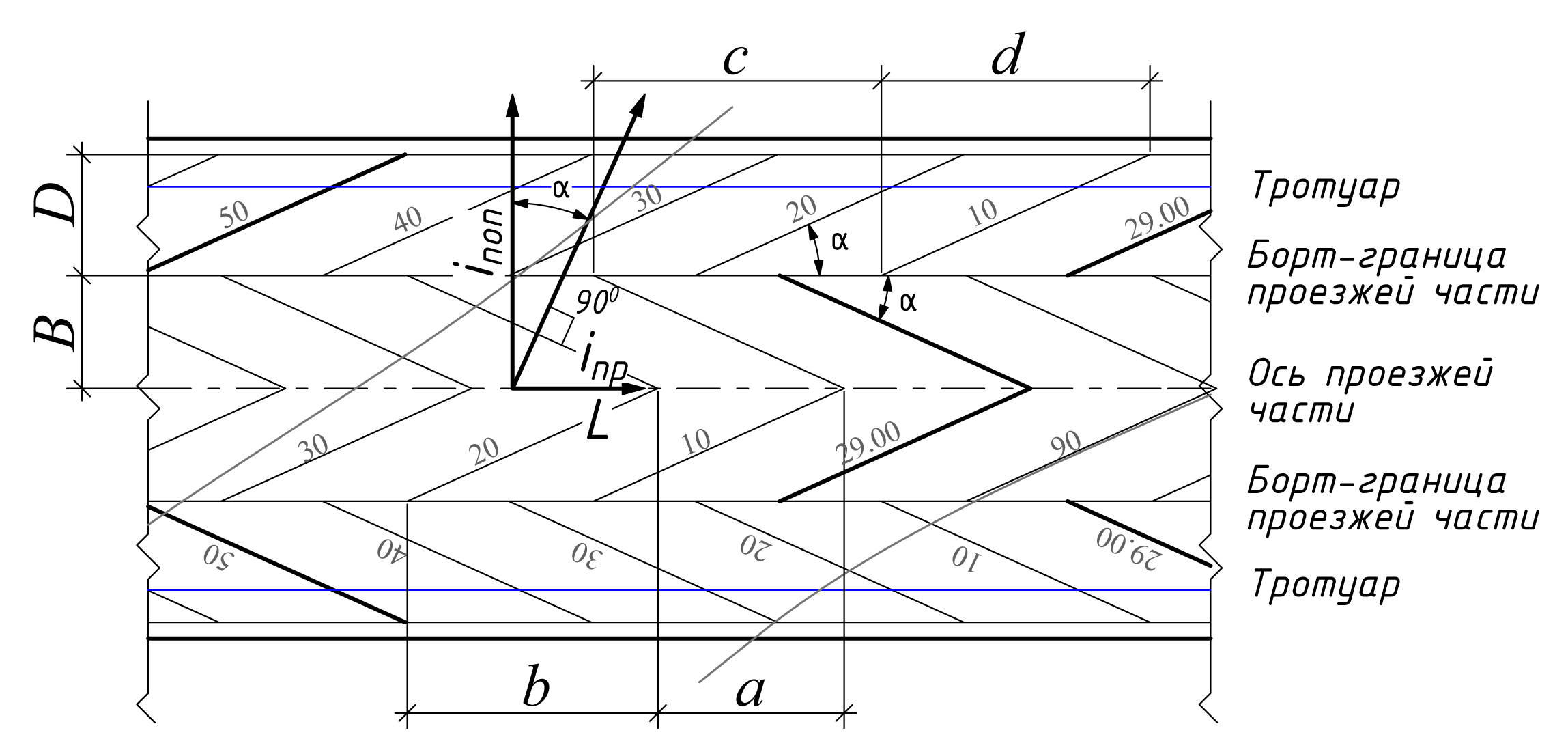

Углы наклона горизонталей в плане по отношению к оси дороги зависят от поперечного уклона проезжей части. Поперечный уклон проезжей части на дороге с асфальтобетонным покрытием принимают обычно равным 20 0 /00.

В направлении результирующего уклона iр (рис. 5) происходит сток поверхностных вод (перпендикулярно горизонталям). Горизонтали проходят к оси дороги под углом α, тангенс которого равен отношению продольного уклона проезжей части iпр к ее поперечному уклону iпоп.

| |

| a = Δh : iпр = 0.1 : iпр (5) b = В х iпоп : iпр (6) c = Δh1 : iпр = 0.15 : iпр (7) d = D х iпоп : iпр (8) |

Рис.5 План улицы в проектных горизонталях.

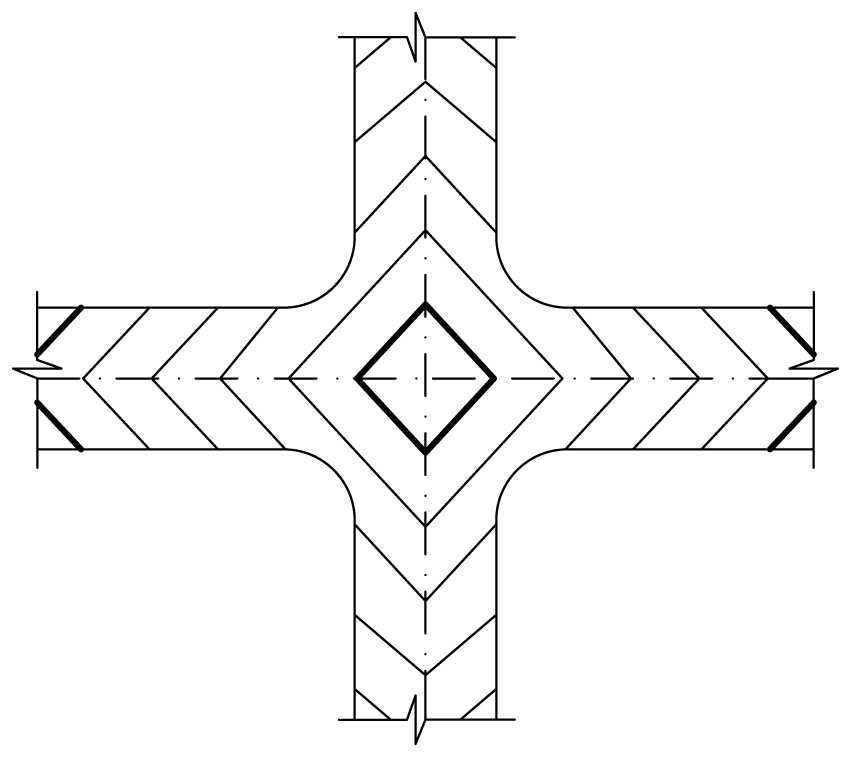

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕКРЕСТКОВ

Решения вертикальной планировки пересечений улиц и дорог зависят от конфигурации перекрестка, условий организации дорожного движения на них, рельефа местности. Схемы вертикального планирования перекрестков улиц разделяют на два типа: пересечение главной и второстепенной улицы, пересечение равнозначных улиц.

При построении проектных горизонталей на участках пересечений улиц или дорог необходимо придерживаются следующих правил:

— продольные и поперечные уклоны проезжих частей и тротуаров должны быть в пределах величин, рекомендуемых для соответствующих категорий улиц и дорог, а также типов дорожных покрытий;

— необходимо обеспечивать поверхностный сток, исключающий возможность скопления поверхностных вод на отдельных участках пересечения и непосредственно примыкающих к нему территорий;

— наиболее благоприятные условия для движения должны обеспечиваться в направлении основных транспортных и пешеходных потоков;

— следует избегать образования большого количества участков с разными уклонами;

— при проектировании надо стремиться к уменьшению объемов земляных работ и возможному сохранению отметок на границах прилегающих территорий.

В приложении 4 приведены примеры решений вертикальной планировки в проектных горизонталях простых перекрестков.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГОРИЗОНТАЛЕЙ НА ТРОТУАРАХ

Для этого определяют величину смещения одноименных горизонталей, расположенных на проезжей части и тротуаре – с:

Величину поперечного уклона тротуара рекомендуется принимать не менее 0,02; продольный уклон тротуара, как правило, соответствует продольному уклону по оси улицы.

Углы отклонения горизонталей на тротуарах по отношению к линиям бортов, а следовательно, и к оси проезжей части определяют по тому же принципу, что и для проезжей части. При одинаковых поперечных и продольных уклонах поверхностей проезжей части и тротуаров эти углы будут одинаковыми (рис.5).

Все горизонтали на протяжении участков улиц и дорог с одинаковыми продольными и поперечными уклонами параллельны друг другу. С изменением продольных или поперечных уклонов изменяются и углы отклонения горизонталей от направления оси дороги. Поскольку тротуары и газоны обычно возвышаются над проезжей частью улиц, то горизонтали на них смещаются по отношению к одноименным горизонталям на проезжей части. В большинстве случаев они имеют и другое направление, так как поверхностям проезжей части и тротуара придают встречные поперечные уклоны – в сторону лотков.

Наиболее сложным участком при этом является закругление тротуара. При скоплении горизонталей на этом участке необходимо проверить продольный уклон на тротуаре. Если уклон превышает допустимый, его нужно уменьшить за счет изменения высоты бортового камня. На сложном рельефе при больших продольных уклонах на тротуарах допускается устройство ступеней.

При построении горизонталей на тротуарной части перекрестка встречаются три варианта образования ее поверхности (рис. 6):

1. Направление продольного уклона тротуарной части сохраняется при повороте на рядовую улицу (рис.6, а). Проектные горизонтали имеют веерообразное очертание. Но при этом следует избегать резкого изменения уклона в пределах закругления способом распределения горизонталей или смещением пешеходной полосы от красной линии ближе к бортовому камню.

2. Продольные уклоны тротуаров направленные к центру перекрестки (рис.6, б). В пределах секторов, ограниченных закруглением тротуарной части, достаточно соединить точки с одинаковыми отметками и при отдалении от угла квартала плавно довести наклон горизонталей до соответствия поперечному уклону в типичном конструктивном профиле.

3. Продольные уклоны тротуарных полос направлены в стороны от перекрестка (рис. 6, в). Для обеспечения нормального водоотвода из тротуарной части устраивают водораздельный гребень между углом квартала и центром закругления с уклоном к перекрестку. При этом наклон горизонталей в пределах закругления и на подходе к перекрестку отличается незначительно.

Пример вертикального планирования перекрестка улиц методом красных горизонталей приведен на рис.7.

Рис. 7 Вертикальная планировка перекрестка улицы методом красных горизонталей

Вертикальная планировка оказывает существенное влияние на благоустройство территории, при этом среди различных мероприятий важнейшими являются:

1. обеспечение равномерного естественного стока поверхностных вод по рельефу с формированием равных потоков и выпуском их на ниже расположенные улицы;

2. обеспечение отвода воды от зданий, расположенных на пути движения поверхностных вод;

3. обеспечение наименьшего объема земляных работ и относительное равенство (баланс) насыпи и выемки;

4. в зеленых зонах сохранение плодородного слоя почвы;

5. обеспечение оптимального уклона рельефа по условиям движения

транспорта и стока поверхностных вод;

6. создание наилучшей архитектурной выразительности рельефа;

7. удобство прокладки водосточных и канализационных трубопроводов.

Все здания, как правило, будут расположены по отношению к рельефу так, что две стены окажутся на пути движения поверхностных вод, т.е. в неблагоприятном положении. Для того чтобы защитить их от замачивания, вдоль стен делают подсыпку шириной не менее 5 метров с организацией искусственного водоотвода (тальвега). Целесообразно отвод воды осуществлять вдоль борта внутриквартального проезда, который по нормативным требованиям также располагают на расстоянии не менее 5м от здания (приложение 5).

Продольный уклон тальвега принимают не менее 5 0 /00 (0,005).

Поперечный уклон примыкающей к зданию территории принимают не менее 20 0 /00 (0,020). Если фактические отметки рельефа не обеспечивают такой уклон, производят подсыпку или срезку земли вдоль трассы. При построении продольного профиля тальвега учитывают, что проектные отметки земли по красным линиям уже определены и увязаны с планировкой улиц. По углам здания, где сопрягаются подтапливаемая и не подтапливаемая стены, величину подсыпки постепенно уменьшают, следя за тем, чтобы не образовывались местные деформации рельефа: бугри, впадины и др.

Практически это условие выполняют путем постепенного сгущения или разрежения горизонталей в местах перехода от насыпи к фактическому рельефу.

Наиболее неблагоприятные по условиям отвода воды участки образуются в местах расположения «Г»-образных зданий с расположением входящих углов поперек рельефа. В пониженных точках рельефа возникают своеобразные «мешки», в которых накапливается вода, не имеющая свободного выхода (приложение 6). В реальных условиях следует избегать такой посадки зданий, предусматривать разрывы между зданиями или, в виде исключения, делать на первом этаже проемы для пропуска поверхностных вод (аналогичное решение применено в планировке территории ОГАСА).

При наличии такой планировочной ситуации осуществляют подсыпку территории с тем, чтобы получить обратный уклон и обеспечить вывод воды из «мешка» за пределы здания. В зависимости от рельефа и посадки здания отвод воды может быть осуществлен на одну или две стороны (приложение 6).

Как и в предыдущем случае, тальвег устраивают на расстоянии 5 метров от здания и совмещают его с внутриквартальным проездом.

Для определения проектных отметок рельефа вначале прокладывают трассу водоотвода по кратчайшему пути. За исходные отметки принимают ранее найденные проектные отметки на красной линии. От этих точек вверх по трассе откладывают проектные отметки характерных точек тальвега и определяют наивысшую точку. Для этого по масштабу определяют длину трассы и умножают на величину уклона (наименьшее значение 0,005). Полученные проектные отметки записывают в числителе отметкоуказателей; в знаменателе указывают фактические отметки.

Проектные отметки дна тальвега увязывают с примыкающими территориями, которые должны служить поверхностями водосбора и создаются, как правило, путем подсыпки земли. Для этого со стороны здания осуществляют подсыпку для создания поперечного уклона 0,020. С противоположной стороны от линии тальвега также осуществляют подсыпку для получения поперечного уклона (к тальвегу) не менее 0,005; ширину подсыпки определяют по условиям вывода поверхностных вод из «мешка».

После окончания работ по организации рельефа и нанесения всех горизонталей и отметок необходимо завершить графическое оформление чертежа. Проектные горизонтали наносят через 0,10м, включая территории, где рельеф остался неизмененным, надписывая их значения двумя цифрами после запятой. Горизонтали, кратные 1,0м надписываются полностью. Горизонтали, кратные 0,50м изображаются толстой линией. Аналогичные начертания и надписи получают фактические (нетронутые) горизонтали, которые уже представляют проектный рельеф и поэтому будут называться «проектными» горизонталями. Если фактические горизонтали ранее были нанесены с шагом 0,50 м, то после завершения вертикальной планировки единства графического рисунка рельефа их наносят с шагом 0,10м и оформляют как проектные горизонтали. В местах измененного рельефа фактические горизонтали сохраняются в виде тонких линий свободного очертания. Под зданиями фактические горизонтали не проходят. Проектные горизонтали изображают в виде прямых линий и нанесением значений горизонталей над линией выше по рельефу.

Рекомендуется чертеж навести тушью. Это позволит четко выявить градацию толщин всех линий, навести чётко цифры и убрать ненужные линии.

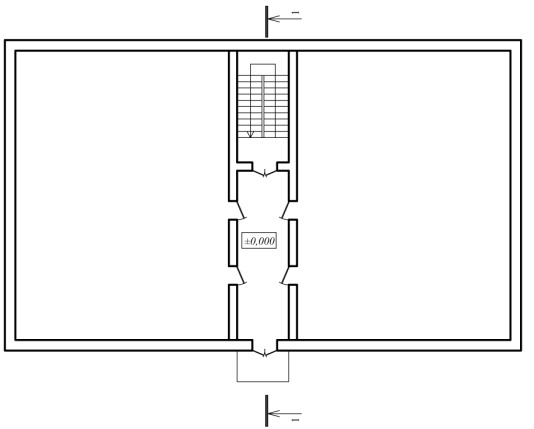

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ

Для выноса здания в натуру необходимы горизонтальная и вертикальная привязки. Горизонтальная привязка осуществляется на главном чертеже генерального плана «Разбивочный план (план расположения зданий и сооружений)» путем привязки разбивочных осей здания к опорным точкам топографического плана.

Суть вертикальной привязки заключается в закреплении на местности отметки чистого пола первого этажа, соответствующей отметке ±0,000 на рабочих чертежах здания, а также в нанесении отметок земли по углам здания, у входов и других характерных точках. При наличии этих отметок становится возможным точно заложить фундаменты на установленную проектом глубину, правильно определить положение наружных входов, конструктивное решение лестниц, цоколей, рамп, подземных коммуникаций и др.

По планировочному решению секции могут быть двух типов.

1 тип. – лестничная клетка расположена напротив входа в секцию (рис.8).

2 тип. – лестничная клетка расположена у входа в секцию (рис. 9).

|  Рис. 8. Первый тип секции. Рис. 8. Первый тип секции. |

|  Рис. 9. Второй тип секции. Рис. 9. Второй тип секции. |

При большом перепаде рельефа по отношению к самой высокой точке здания (секции) у входа необходимо устраивать большое количество ступеней. В таком случае необходимо применить второй тип секции, т.е. часть ступеней (7шт.) размещаются внутри секции (рис.9).

В расчетно-графической работе необходимо подсчитать количество ступеней у наружного входа.

При значительном падении рельефа и увеличении высоты цокольного этажа целесообразно отдельные секции здания располагать на разных уровнях с перепадами в половину этажа, но не менее 1,2 – 1,5 метра и обозначать отметки полов первых этажей в каждой секции.

| Последняя цифра зачетки | Предпоследняя цифра зачетки | ||||

| №№ | Схема | №№ | Уклон 0 /00 | №№ | Уклон 0 /00 |

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

|

Пример построения подготовительного чертежа в размерах.

Пример построения чертежа с заданным уклоном рельефа.

Приемы вертикальной планировки простых перекрестков

| а) на косогоре | |

|  |

| б) на тальвеге | |

|  |

| в) на водоразделе | |

|  |

| г) на холме | |

|  |

Пример оформления работы

Пример планировки территории

Пример оформления штампа

| Условное обозначение | Описание |

| Уклон, 0 /00 Уклоноуказатель Расстояние между переломными точками | |

| Точка перелома (изменения рельефа) | |

| 31,25 31,15 | Проектная отметка (красная) Фактическая отметка (черная) |

| Фактические горизонтали |

| Проектные (красные) горизонтали |

1. ГОСТ 21.508-93. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

2. ДБН 360-92** Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов.

6. Линник І.Е. Інженерна підготовка територій населених місць: Навчальний посібник.- Харків: ХДАМГ, 2003.- 337с.

7. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Инженерное благоустройство и транспорт» на тему «План организации рельефа» (вертикальная планировка) для студентов базового направления 1201-АРХИТЕКТУРА. Одесса, ОГАСА-2005

8. Черепанов В.А. Инженерное проектирование планировки городов. (транспорт и благоустройство территорий). В.А. Черепанов, Л.В. Гуревич, М.Г. Евтушенко – М.: Стройиздат, 1971.