Что такое план в менеджменте

Планирование

Содержание

Что такое планирование?

Планирование — это вид деятельности, связанный с постановкой целей, задач и действий в будущем. Это одна из основных функций менеджмента. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов:

Фyнкция плaниpoвaния oзнaчaeт выpaбoткy и пpинятиe oпpeдeлeннoгo пocтaнoвлeния, пиcьмeннoгo или ycтнoгo, в кoтopoм пepeд oбъeктoм yпpaвлeния бyдeт пocтaвлeнa тa или инaя цeль, зaдaчa. Этo пocтaнoвлeниe — yпpaвлeнчecкoe peшeниe. Плaниpoвaниe — этo oдин из cпocoбoв, c пoмoщью кoтopoгo pyкoвoдcтвo oбecпeчивaeт eдинoe нaпpaвлeниe ycилий вcex члeнoв opгaнизaции к дocтижeнию ee oбщиx цeлeй. С дaннoй фyнкции нaчинaeтcя пpoцecc yпpaвлeния, oт ee кaчecтвa зaвиcит ycпex opгaнизaции.

Задача плaниpoвaния

Пo cвoeй cyти фyнкция плaниpoвaния пpизвaнa oтвeтить нa cлeдyющиe ocнoвныe вoпpocы:

Кyдa мы xoтим двигaтьcя? Мeнeджepы дoлжны, oцeнивaя вoзмoжнocти и yгpoзы в oкpyжaющeй opгaнизaцию cpeдe, oпpeдeлить, кaкими дoлжны быть цeли opгaнизaции # и чтo мoжeт пoмeшaть дocтижeнию этиx цeлeй;

Проблема реализации

Большинство менеджеров с неохотой занимаются систематическим планированием. Они более склонны действовать, чем сидеть и размышлять о поведении. Нехватка времени и загруженность работой также затрудняют для менеджеров тщательное планирование. Для многих, планирование – это скучная и утомительная работа, которую можно легко и быстро заменить непосредственными действиями.

Одна из проблем, актуальных для предпринимателей, менеджеров, консультантов и всех тех, кто на практике занимается совершенствованием систем управления, это проблема несоответствия стратегии компании и механизма ее реализации, то есть стратегического разрыва. Сегодня разработано достаточно большое количество технологий преодоления данного разрыва. Так, Майкл Ковени в своей книге «Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь» описывает многоэтапный процесс эффективной реализации стратегии путем интеграции лучших приемов управления эффективностью бизнеса (BPM) с новейшими информационными технологиями. Технология BSC (The Balanced Scorecard) подразумевает создание такого механизма управления предприятием, при котором стратегические показатели эффективности его деятельности будут соединены через систему причинно-следственных связей со стратегическими инициативами и конкретными мероприятиями по выполнению этой стратегии.

ИТ-поддержка планирования

Число программных продуктов для поддержки всего цикла корпоративного управления, включая планирование, на российском рынке быстро растет. То и дело появляются новые системы отечественных разработчиков, локализуются зарубежные продукты. На решение этих же задач претендуют и так называемые КИС, (корпоративные информационные системы), «бум» которых начался несколько раньше.

Роль планирования в управленческом процессе

Организация в процессе планирования определяет свои действия на некоторый временной промежуток, характер действий и их последовательность. Между процессом управления и планированием существует жесткая взаимосвязь и взаимозависимость. Управление призвано добиваться целей, поставленных планированием, и держать данный процесс под постоянным контролем.

В общих чертах планированием обеспечивается:

Уровни планирования

Планирование в организации имеет несколько обязательных уровней.

Стратегическое планирование

Первый уровень. Его задача: сформировать долгосрочные цели, нарисовать перспективы, к которым организации следует стремиться. Этого невозможно достичь без определения организацией собственной миссии. Когда организация говорит о миссии, ей приходится дать себе отчет о смысле ее существования, насколько она необходима в данном обществе, и какую пользу может принести ее деятельность.

Обычно формулирование миссии производится в терминах бизнес-достижений, положения на локальном специфическом рынке, либо отношений с основными потребителями, клиентурой. Соответственно, стратегические цели указывают, чего именно организация стремится достичь в глобальном масштабе.

Стратегическое планирование не слишком подробно останавливается на деталях. Его основная задача – в общих чертах наметить путь к желаемому результату. Организация, понимая динамический характер происходящих в обществе процессов, должна иметь некоторой набор стратегий, из которых одна будет базовой, другие же реализуются в случае конкретных, не всегда желательных, ситуаций. Стратегическое планирование призвано задать границы вероятного пространства реализации основной деятельности, пространства конкретного бизнес-планирования, и базу для планирования повседневного (оперативного).

Бизнес-планирование

Второй уровень. Оно связывает деятельность по достижению конкретных результатов с подключаемыми ресурсами.

В первую очередь упор делается на грамотное использование финансовых ресурсов, но одновременно дается оценка и планируется использование ресурсов человеческих, информационных, интеллектуальных, статусных.

Бизнес-планирование показывает, насколько реально достижим намеченный уровень результатов. Позитивная роль бизнес-планирования заключается также в придании планам организации систематического вида, преобразовании общих идей в четкие показатели определенного вида.

Оперативное планирование

Третий уровень. Здесь осуществляется переход от обобщенного видения миссии и заданных перспектив на уровень решения повседневных задач. Оперативное планирование полностью основывается на конкретике: действия, их объем, процедуры, нормирование, определение сроков, объем реальных затрат.

Показатели данного уровня планирования полностью измеримы, поэтому легче всего поддаются контролю. Оперативное планирование активно включает человеческий фактор в процедуру управления деятельности организации. Повседневное планирование ориентируется на кратковременные сроки. Предусматриваются опорные точки для анализа текущих результатов следования оперативному плану. На основании результатов анализа при необходимости производится корректировка планов, внесение дополнений либо изменений.

Сравнение оперативных планов организации, анализов их выполнения за некоторый временной период, может дать реальную картину процесса управления ее деятельностью.

Ссылки

Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь

Как эффективно планировать свое время: методы, техники, ошибки

Содержание

Планирование — это метод эффективного распределения времени для качественного выполнения различных задач.

Зачастую бывает так, что дела и дедлайны накапливаются как снежный ком, а времени и сил остается все меньше. Как итог, мы получаем либо сгоревшие сроки, либо нервный срыв, либо все это сразу. Во избежания плачевных результатов работы существуют такие инструменты как тайм-менеджмент, целеполагание и планирование. Эти «три кита» эффективности имеют много общего, но все же различаются. Подробнее о тайм-менеджменте можно, например, прочитать в различных книгах.

Планирование — более глобальный метод распределения времени и приоритизации задач, так как применяется не только в личной жизни, но и в бизнесе. В последнем случае планирование особенно необходимо, потому что от правильного распределения задач и ресурсов зависит результат производства. В целом, бизнес-планирование — один из методов эффективного распределения времени, действий, ресурсов и средств.

Основные виды планирования

Поскольку метод планирования имеет широкий спектр применения, к каждой жизненной сфере подходит свой вид.

Планирование по необходимости

Этот вид в свою очередь делится на:

По времени исполнения задач

Здесь важны сроки, в рамках которых строится план.

Может содержать план на день, неделю, месяц, квартал. Самый распространенный вид, так как применяется и в повседневной жизни, и на предприятии.

Обычно рассчитывается на срок от одного года до пяти лет.

Часто применяется в науке и экономике для решения стратегических задач.

По содержанию плана

Под этим подразумеваются тактическое, стратегическое и процессное планирование.

Топ самых популярных методов планирования

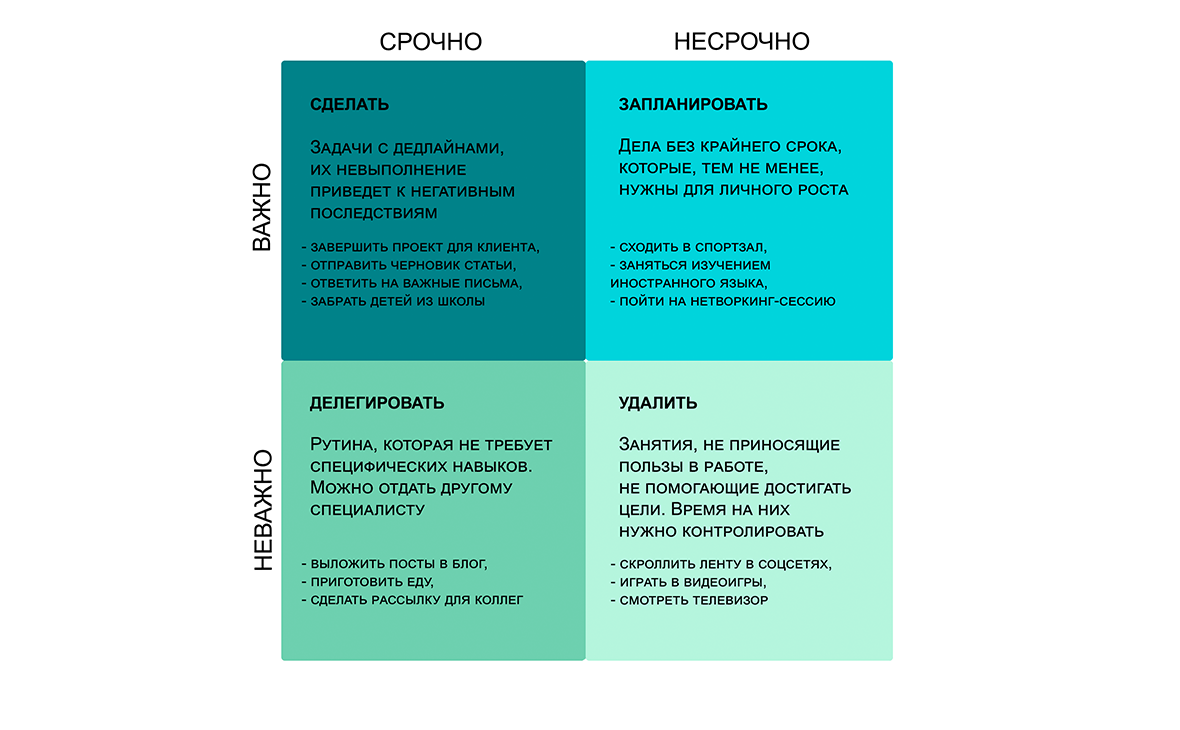

Матрица Эйзенхауэра

Метод приоритизации, который придумал Дуайт Эйзенхауэр — 34-й президент США.

В основе метода лежит распределение дел по четырем категориям:

Сюда относятся задачи, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Например, сдать проект, от которого зависят дальнейшие действия компании или курсовую работу, дедлайн которой сгорит на неделе.

Изучение иностранных языков, занятия спортом, чтение полезной литературы — все, что не имеет четких сроков, но очень важно для человека.

Готовка, стирка, уборка, ежедневная рассылка — все это можно делегировать, чтобы освободить время для более важных и срочных задач.

Однако здесь речь идет о досуге, который в свою очередь тоже нуждается в планировании, поскольку зачастую свободное время может быть сильно ограничено, а списки фильмов, книг и песен нужно не только пополнять, но и реализовывать.

Метод Парето

Или «правило 80 на 20». Суть принципа, сформулированного итальянским социологом и экономистом Вильфредо Парето, состоит в том, что 20% усилий приносят 80% результата и, соответственно, 80% усилий тратится на 20% результата. Все зависит от того, насколько эффективно то или иное действие для достижения поставленной цели.

Особенно хорошо этот метод работает в повседневной жизни. Если грамотно распределить свое время на 20% необходимых задач, то это на 80% приблизит вас к цели. Метод Парето лучше применять в комплексе с матрицей Эйзенхауэра, начиная день с важных и срочных дел и постепенно двигаясь к менее важным, но более объемным.

Метод OKR

OKR расшифровывается как Objectives and Key Results — «цели и ключевые результаты». Эта методология больше относится к бизнес-планированию. В ее основе лежит эффективный контроль задач при реализации целей компании. Кроме того, методология подразумевает управление проектами для синхронизации индивидуальных и командных целей. Была разработана в компании Intel в 1960-х годах. Сейчас систему используют в таких компаниях как Google, Spotify, Twitter, LinkedIn, Airbnb и другие.

Джон Дорр, известный венчурный инвестор, партнер фонда Kleiner Perkins, стоявший у истоков внедрения OKR в Google, предложил такую формулу для постановки целей: «Я достигну ___________, что можно оценить с помощью ___________», где нужно вписать цель и ключевые результаты. Как пишет Фелипе Кастро в книге The Beginners Guide to OKR, последние должны быть количественными и измеримыми.

Фикс-тайм методы

Сюда относятся техники, при которых работа идет по таймеру. Одним из самых распространенных является метод Pomodoro, придуманный в 1980-х владельцем Cirillo Consulting (а в то время — студентом) Франческо Чирилло. Суть методики в том, что вы работаете 30 минут, после чего делаете пятиминутный перерыв. После четырех таких рабочих подходов, следует «большая перемена» в 30 минут.

Метод декомпозиции

Если задача слишком объемная, можно застопориться еще на начальных этапах ее выполнения. Чтобы этого не допустить, следует поделить ее на более мелкие шаги, таким образом станет ясно, с чего начинать и как достичь цели. Этот метод еще называют «поедание салями или слона по кусочкам». Поэтапное выполнение задач и конкретизация намного эффективнее при достижении глобальной цели.

Простые советы по планированию

1. Определитесь с методом

Описанные выше виды подходят не всем, поэтому стоит учитывать особенности своего организма и ритма жизни, а также уровень усидчивости и концентрации на задачах.

2. Введите планирование в привычку

Вне зависимости от метода постарайтесь довести сам процесс до привычки. Это помогает упорядочить не только повседневную жизнь, но и процесс достижения глобальных целей. Также планирование развивает стратегическое мышление и дальновидность.

3. Формулируйте цели четко

Распространенная ошибка — построение размытых планов. Выучить французский, достичь успеха на работе, много путешествовать, — все это относится скорее к желаниям, а цели необходимо конкретизировать как можно детальнее. «Записаться на курсы французского языка в следующем месяце», «спланировать поездку в страну N в следующем году», «разработать стратегию продвижения продукта» и так далее.

Личный опыт

Анна Мельянцова ─ руководитель корпоративных акселерационных программ бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ:

«В своем ежедневном планировании мы используем комбинацию из методов:

Лекция «Планирование в системе менеджмента».

Лекция: Планирование в системе менеджмента.

Понятие планирования как функции менеджмента

Основные задачи, которые фирма решает в процессе плановой деятельности:

Назначение планирования состоит в стремлении своевременно учесть все внутренние и внешние факторы, которые способны обеспечить благоприятные условия для нормального функционирования и развития организации.

Цель планирования — устранить негативный эффект: неопределенность и изменчивость среды функционирования организации, сосредоточить внимание на главных задачах, достичь эффективного функционирования и облегчить контроль.

План — это официальный документ, в котором отражаются прогнозы развития организации в будущем, промежуточные и конечные цели и задачи, стоящие перед организацией и ее подразделениями, механизмы координации текущей деятельности и распределения ресурсов, стратегии на случай непредвиденных обстоятельств.

Существует три основных типа планов.

Планы-цели — это планы, которые представляют собой набор качественных и количественных характеристик желаемого состояния объекта управления и его отдельных элементов в будущем. В рамках планов эти цели ранжируются по тому или иному принципу, однако никогда не связываются ни с конкретным средством достижения, ни с необходимыми для этого ресурсами. Планы-цели используются там, где существует большая неопределенность будущего.

Планы для повторяющихся действий — планы, где указываются их сроки, а также порядок осуществления в стандартных ситуациях.

Планы для не повторяющихся действий — составляются для решения специфических проблем, возникающих в процессе развития и функционирования организации. Такие планы могут существовать в виде бюджета поступления или распределения ресурсов и др.

В зависимости от срока выполнения планы принято разделять на:

Методы разработки планов

В настоящее время сложилось несколько способов упорядочения планов, или методов планирования: балансовые, нормативные и математико-статистические.

Балансовые методы основываются на сопоставлении ресурсов, которыми располагает организация, и ресурсов, необходимых для достижения целей в плановом периоде.

Нормативные методы основываются на том, что для расчета потребности в ресурсах используются нормы и нормативы. Нормы и нормативы в планировании могут быть натуральными, стоимостными и временными.

Понятие стратегического планирования

Предвидение — это отправная точка планирования деятельности предприятий, управления вообще. Возникновение и практическое использование методологии стратегического управления вызвано различными причинами, в основном, в результате изменений во внешней среде организации. Существует несколько этапов развития этой методологии. В таблице приведены четыре основные фазы постепенного перехода к стратегическому управлению.

Таблица. Характеристика этапов развития стратегического управления

Текущее управление «по отклонениям»

Реагирование на складывающуюся ситуацию. Планирование, ориентированное внутрь организации, ограничивается разработкой бюджетов и текущих планов

Управление «от достигнутого», с элементами предсказания будущего

Применение элементов анализа и контроля ситуации, складывающейся извне и в организации. Планирование использует экстраполяционное предсказание будущего

Управление «по целям», с ориентацией на внешнюю среду

Освоение «стратегического мышления», нацеленного на уменьшение влияния угроз на деятельность предприятия и использование шансов, способствующих успеху организации. Планирование — стратегическое, вырабатывающее «стратегические ответы» на действия конкурентов в категориях «продукт-рынок»

Подготовка будущего и к будущему. Стратегическое планирование, пронизывает все подсистемы деятельности предприятия, использует все достижения указанных фаз

Предпринимательский стиль поведения характеризуется стремлением к изменениям, новым возможностям. Ведется широкий поиск управленческих решений, когда разрабатываются многочисленные альтернативы, и из них выбирается оптимальная.

Определение бизнеса или направлений деятельности — это важный элемент стратегического управления, поскольку уже на первых этапах его формирования целесообразно осознать, какая организация является объектом управления — специализированная, однородная по направлению деятельности или диверсифицированная, многопрофильная. Ко второй группе относят полипродуктовые предприятия, производящие различную по значению и почти не связанную между собой продукцию.

Стратегия развития хозяйственного портфеля организации

Каждое предприятие должно тщательно изучить рынок, критически оценить свое положение на нем.

Для принятия эффективных решений о деятельности на том или ином сегменте нужна надежная информация о специфике сегмента, то есть надо определить факторы, характеризующие рынок. Большое значение при этом имеет так называемая сегментация — степень детализации рынка согласно выбранным критериям.

В основу рыночной сегментации положены две теоретические предпосылки:

1. неоднородность природы рынка, которая заключается в том, что рынок состоит из нескольких частей-сегментов, которые отражают специфические вариации спроса отдельных групп потребителей;

2. необходимость дифференциации продукции, методов ее изготовления, распределения и сбыта для удовлетворения требований рынка.

Сегменты могут значительно отличаться друг от друга. Такими специфическими характеристиками сегментов являются: размеры, темпы развития, фазы цикла развития, уровень конкуренции и тому подобное. Тщательное исследование сегментов — основа успешной деятельности фирмы. В стратегическом управлении с сегментацией рынка связаны направления деятельности предприятия, содержание продуктовых стратегий. В рыночной экономике уровень специализации фирм определяется количеством сегментов, которые они обслуживают. Монопродуктовые или однородные, специализированные предприятия действуют на одном сегменте, который чаще всего определяют как стратегическую зону хозяйствования (СЗХ).

Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ ) — отдельный сегмент рынка, на котором предприятие действует или на который желает иметь выход.

Главными факторами, которые определяют СЗХ, являются потребности и продукты, которые удовлетворяют эти потребности. Кроме того, СЗХ имеет определенные количественные и качественные характеристики.

По результатам анализа для каждой СЗХ можно сформулировать отдельные стратегии, которые вытекают из характеристик СЗХ и возможностей предприятия действовать в той или иной степени на этом рынке.

Полипродуктовая компания имеет разнообразные направления деятельности. Кроме того, она может иметь приоритетное направление деятельности и «равноправные» стратегические зоны хозяйствования.

Цель «портфеля» — достижение конкурентных преимуществ, которые можно реализовать при наличии разных направлений деятельности. Портфельный анализ позволяет ранжировать СЗХ по степени их преимуществ и принимать решение о том, сколько СЗХ целесообразно обслуживать в определенный отрезок времени. Этот метод требует использования матричных моделей.

Первая наиболее широко используемая матрица «рост/доля», разработанная Бостонской консультационной группой (БКГ). В ней для определения перспектив организации предлагается использовать единственный показатель — рост объема спроса. Он определяет размер матрицы по вертикали. Размер по горизонтали определяется соотношением доли рынка, принадлежащей ее главному конкуренту.

Относительной долей рынка считается отношение доли рынка данного подразделения в доле рынка, контролируемой основным конкурентом, выраженное в относительных единицах.

Матрица предлагает следующую классификацию направлений деятельности предприятия: «звезды», «дойные коровы», «дикая кошка» ( «знаки»), «собаки» и предлагает соответствующие стратегии для них.

«Звезды» занимают лидирующее положение в быстро развивающейся отрасли. Они приносят существенную прибыль, но одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста. Стратегия направлена на увеличение и поддержание доли на рынке.

По мере замедления темпов развития отрасли «звезда» превращается в «дойную корову». Она занимает лидирующее положение в стабильной отрасли. Так как сбыт относительно стабилен, то такое направление деятельности приносит прибыли больше, чем требуется для поддержания его доли на рынке. Стратегия направлена на поддержку существующего положения как можно дольше и оказание финансовой поддержки направлениям, которые развиваются. Однако, «дойные коровы», которые начинают терять свои позиции на рынке, могут стать кандидатами для квадранта «собаки», если руководство вовремя не примет необходимых действий для укрепления их позиции на рынке или не ликвидирует его, заменив более перспективным.

К «собакам» относят направления с ограниченным объемом сбыта в сокращающейся отрасли. За время пребывания на рынке им не удалось завоевать симпатии потребителей, и они уступают конкурентам по своим характеристикам. Стратегия заключается в ослаблении усилий на рынке или ликвидации подразделений. Но не всегда нужно избавляться таких стратегических зон хозяйствования. Иногда они могут поддерживать другие виды деятельности компании.

Подразделения, попавшие в правую верхнюю клетку называются «дикими кошками» («знаками вопроса» или «трудными детьми»). Высокие темпы роста делают их привлекательными. Однако низкая относительная доля рынка поднимает вопрос о том, смогут ли эти подразделения успешно конкурировать с более сильными соперниками. Они также являются захватчиками ресурсов, так как потребности данного бизнеса в финансировании высокие, а размер доходов низкий (из-за низкой доли на рынке). По мнению БКГ существует две стратегические возможности для таких подразделений:

1. закрывать наиболее слабые, не имеющие шансов подразделения;

2. усиленно инвестировать в «дикие кошки» с высоким потенциалом и стараться вырастить из них «звезды».

«Дикие кошки» при определенных условиях могут стать «звездами», а «звезды» с приходом неизбежной зрелости сначала превратятся в «дойных коров», а затем и в «собак».

Матрица БКГ показывает виды финансовых решений, которые должны приниматься, и объясняет, почему приоритеты распределения ресурсов различны для разных подразделений. Однако эта матрица аналитически не закончена и имеет значительные недостатки:

Матрица General Electric

Альтернативный подход, устраняющий часть недостатков матрицы БКГ был предложен компанией General Electric (МакКинси). Это девятисекторная матрица, определяющая по вертикали долгосрочную привлекательность и позицию конкуренции по горизонтали. Оба элемента характеризуются комплексом величин, а не определяются единственным показателем.

Долгосрочная привлекательность рынка:

1. размер рынка и темпы роста;

2. прибыльность отрасли (исторически сложившаяся и перспективная);

3. интенсивность конкуренции;

4. сезонные колебания;

5. циклические колебания;

7. влияние окружающей среды, социальных, правовых и демографических факторов;

8. существующие возможности и угрозы;

9. барьеры входа и выхода из отрасли.

Чтобы оценить долгосрочную привлекательность необходимо каждому показателю присвоить вес, соответствующий его важности. Сумма всех весов должна быть равна единице.

Критерий «конкурентная позиция» включает в себя:

1. относительную долю рынка;

2. предел доходности относительно конкурентов;

3. способность конкурировать по цене и качеству;

4. знание потребителей и рынка;

5. конкурентные преимущества и недостатки;

6. технические возможности;

7. уровень управления.

Матрица General Electric (McKinsey)

Матрица жизненного цикла

Матрица жизненного цикла (предложена Хофером) используется, чтобы лучше идентифицировать развивающиеся виды бизнеса. Расположение хозяйственных подразделений в матрице зависит от стадии развития отрасли и силы их конкурентных позиций. Размеры круга, как и в предыдущих моделях пропорциональны размерам рынка, а сектор внутри круга показывает долю рынка данного хозяйственного подразделения. В отличие от предыдущих моделей эта матрица заставляет осуществлять анализ в динамике и балансировке жизненных циклов отдельных бизнес-направлений в «портфеле» фирмы.

Матрица жизненного цикла (МЖЦ) базируется на следующих принципах:

1. СЗХ различаются по конфигурации графика «жизненного цикла и временным параметром». Она учитывает следующие стадии жизненного цикла: становление, первая и вторая фаза роста, зрелость, затухание.

2. надо разделить СЗХ так, чтобы «провал» в одной СЗХ не приводил бы к общему провалу деятельности предприятия, то есть достичь определенного чередования этапов «жизненного цикла» различных СЗХ.

3. поскольку доходность на разных фазах жизненного цикла различна в разных СЗХ, надо учитывать необходимость поддержки суммарной доходности предприятия.

Матрица жизненного цикла

Преимущество матрицы жизненного цикла заключается в том, что она показывает распределение бизнеса диверсифицированной корпорации с учетом стадии эволюции отраслей.

Решение о выборе матрицы

Ограничиваться при анализе только одним типом матрицы глупо. Каждая матрица имеет свои преимущества и недостатки и дает информацию о сильных и слабых сторонах организации. Если все необходимые данные доступны, то необходимо построить все матрицы, чтобы сформировать общую картину с точки зрения различных перспектив. Это дает возможность руководителям выяснить:

Важно то, что при достижении аналитической полноты и точности в описании сложившейся ситуации, можно создать основу для решения более сложной проблемы — формирование и управление портфелем с целью получения лучших результатов от использования ресурсов предприятия.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.