Что такое плашкоутный мост

CITYNIZHNY.RU

Нижний Новгород сегодня.

Плашкоутный мост — «прародитель» Канавинского моста.

Несколько столетий назад, чтобы добраться из верхней части в нижнюю, Нижегородцы переплывали Оку на лодках, баржах или самодельных плотах. А зимой этот путь преодолевали пешком по льду.

Первую переправу через реку — плашкоутный мост с деревянным настилом возвели в 1817 году. Его по праву можно назвать прародителем Канавинского моста.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Именно так можно выразиться о случае, из-за которого у жителей города появилась переправа через Оку. В 1816 году из-за сильного пожара закрылась знаменитая Макарьевская ярмарка. В конце концов, ее решили не восстанавливать, а перенести в Нижний Новгород.

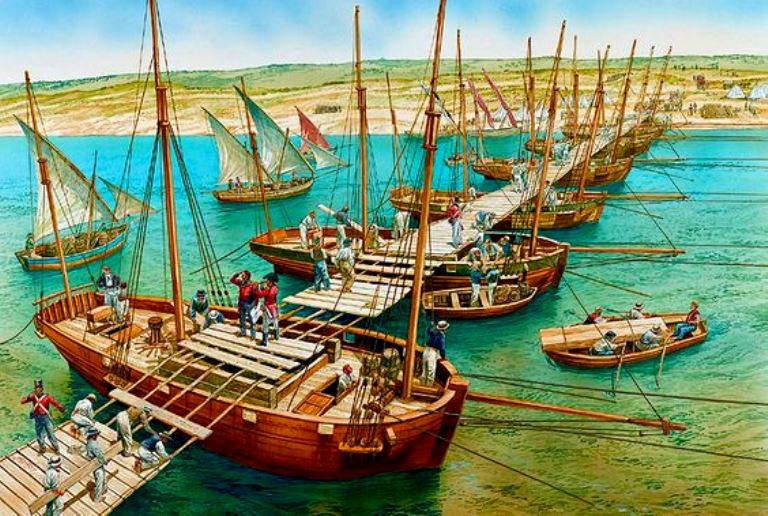

Возведение «всероссийского торжища» поручили испанскому архитектору — Августину Бетанкуру. Первое, с чего он начал — строительство наплавного моста через Оку.

В то время население Нижнего Новгорода насчитывало около 18 000 человек. А приезжих на новую Нижегородскую ярмарку ожидалось около 150 000 человек. Несомненно, что паромы и лодки не справились бы с переправой такого потока людей.

Самый большой наплавной мост в России.

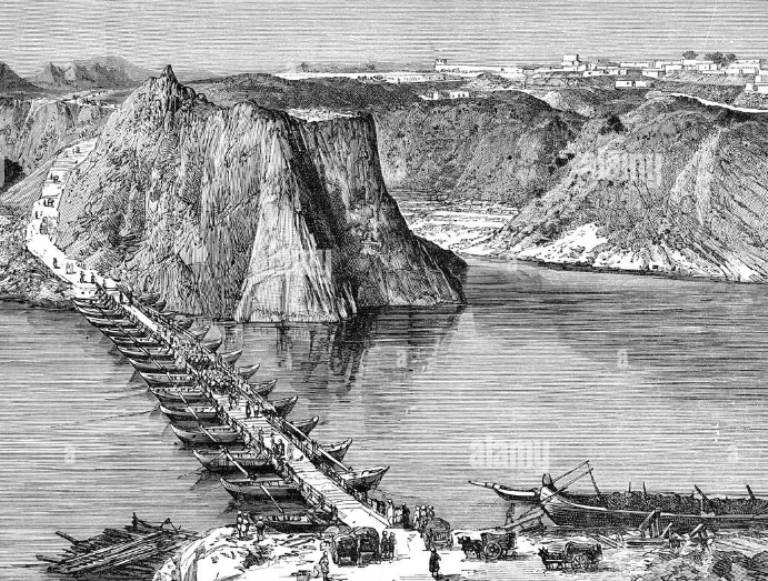

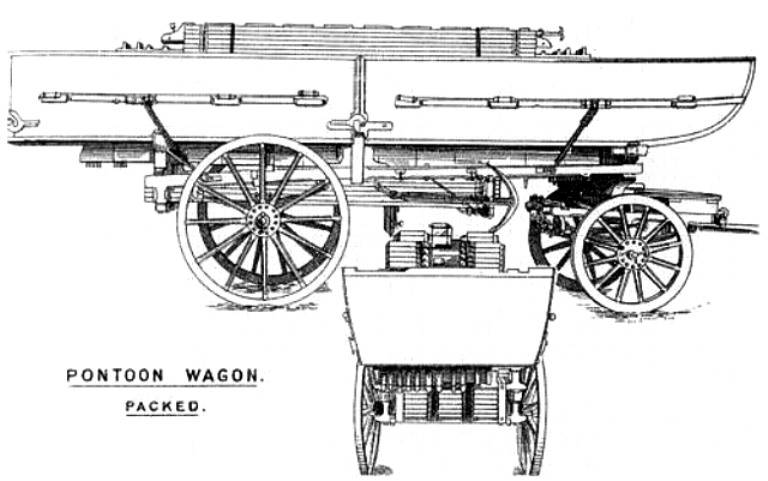

Таким образом, 22 июля 1817 года состоялось открытие понтонного моста через Оку. Его конструкция представляла собой следующее: 17 деревянных плоскодонных барж-плашкоутов, стоявших на якорях, соединенные между собой так, что между ними были 10-ти метровые пролеты для прохода небольших суден и лодок. Поверх этих плашкоутов укрепили деревянный настил. Его длина составляла 500 метров, при ширине проезжей части 17 метров и ширине тротуаров — 2 метра. В то время он считался самым большим наплавным мостом в России.

Безусловно, что мост можно было использовать только после завершения весеннего разлива Оки и до зимнего замерзания. Перед зимним сезоном мост разбирали и частями перевозили в затон Василевой слободы (сейчас — г. Чкаловск), что на 70 км выше Нижнего по Волге.

Мост обслуживала команда из 40 человек.

При появлении крупных пассажирских теплоходов в ночное время приходилось разводить плашкоутный мост. На это уходило до 45 минут при благоприятных погодных условиях. А на то, чтобы собрать мост обратно, уходило от одного часа до полутора часов. Таким образом, на пропуск судов в ночное время оставалось всего чуть более двух часов, поскольку в 6 часов утра мост должен был открыт для движения. Для обслуживания моста собрали специальную команда из 40 человек. Среди них также были пожарные, которые следили за тем, чтобы на мосту никто не курил.

В конце XIX века по мосту пустили первый в России трамвай. Далее по нему стали ездить автомобили. Затем проход и проезд по мосту стал платным. По две копейки с пешехода, 25 копеек — с порожней одноконной повозки, по одной копейке — с каждого пуда груза.

В итоге, плашкоутный мост служил переправой Нижегородцам на протяжении 116 лет. 1 мая 1933 года рядом со старым деревянным мостом открыли первый в городе металлический мост через Оку.

В то время его назвали в честь председателя Горьковского крайисполкома Николая Пахомова. В 1938 году, когда Пахомова расстреляли как «врага народа», мост назвали «Окским». А после возведения Молитовского моста, первый в Нижнем Новгороде металлический мост стали называть Канавинским.

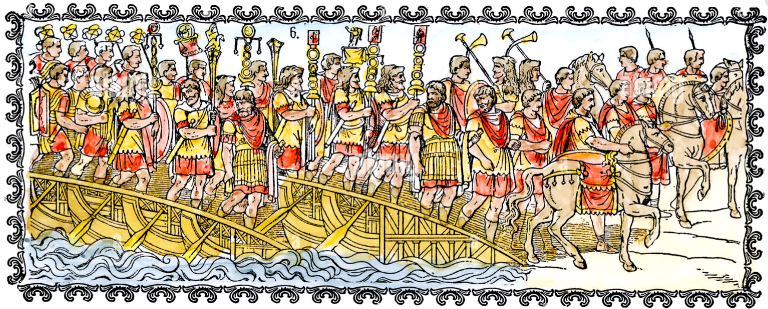

Понтонно-мостовой парк: как работают военные понтоны

Военные нашли решение еще в древние времена. Легионеры Юлия Цезаря прекрасно знали, как быстро перебраться через реку, противоположный берег которой занят противником. Вдоль берега собирали плот, по длине равный ширине реки. По его краю, обращенному в сторону врага, устраивали подобие забора, который защищал и от излишнего любопытства противника, и от вражеских стрел. Оба конца плота привязывали к колу, вбитому в землю. В час штурма один из концов освобождали от привязи, и само течение реки поворачивало конструкцию поперек реки. Воины устремлялись на врага, и по этому же плоту непрерывным потоком шли подкрепления. Так был изобретен плавучий (наплавной, по терминологии военных специалистов) мост-лента.

Опора на лодки

В средневековой Европе наплавной мост-лента, как и многие другие античные достижения, со временем был забыт, особенно с появлением и развитием артиллерии. Причина проста: наплавной мост плотовой конструкции имеет очень малую грузоподъемность. Он годится для пехоты, в какой-то мере для кавалерии, но совершенно не подходит артиллеристам с их тяжелыми пушками. А ведь именно им мосты нужны были больше всего. Вторая причина отказа от плотовой конструкции мостов заключалась в том, что для их постройки требуется множество сухих бревен, а заготовить и привезти на берег большое количество леса далеко не всегда и не везде возможно. Да и сбивать длинный плот — дело слишком долгое.

В России много рек не просто широких, а очень широких Волга у Ярославля – 800 метров, Зея недалеко от Благовещенска и того больше – километра четыре. Понтонный мост такой длины навести невозможно. В этом случае понтонеры переходят к другой схеме. Они собирают паромы. Самый маленький паром делается из двух звеньев. Его грузоподъемность 40 тонн и он в состоянии переправить танк. Паром из четырех звеньев сможет перевезти сразу два танка. Один парк способен дать 12 40-тонных паромов. Звеньев хватило бы и на большее число, но в комплекте парка всего 12 катеров. Самые большие понтонные паромы рассчитаны на 170 т. груза. Таких из комплекта парка можно собрать всего четыре. Однако такая конструкция легко перевозит даже ракетную установку Тополь-М с охраняющей ее парой БТР. Паром через реку может двигаться со скоростью до 10 км/час. Не особенно быстро, но пока военные мостостроители перебросят через широкую реку постоянный мост, на что уйдет не одна неделя, паромы вполне обеспечат переправу воинских грузов.

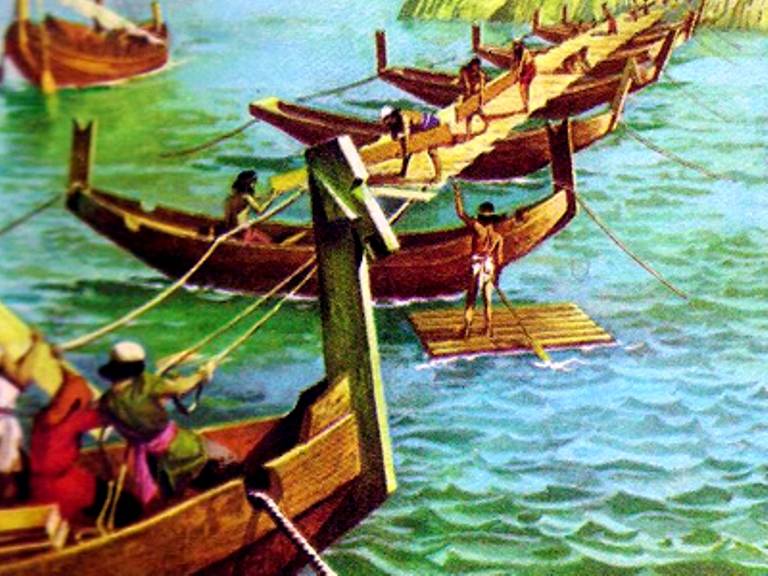

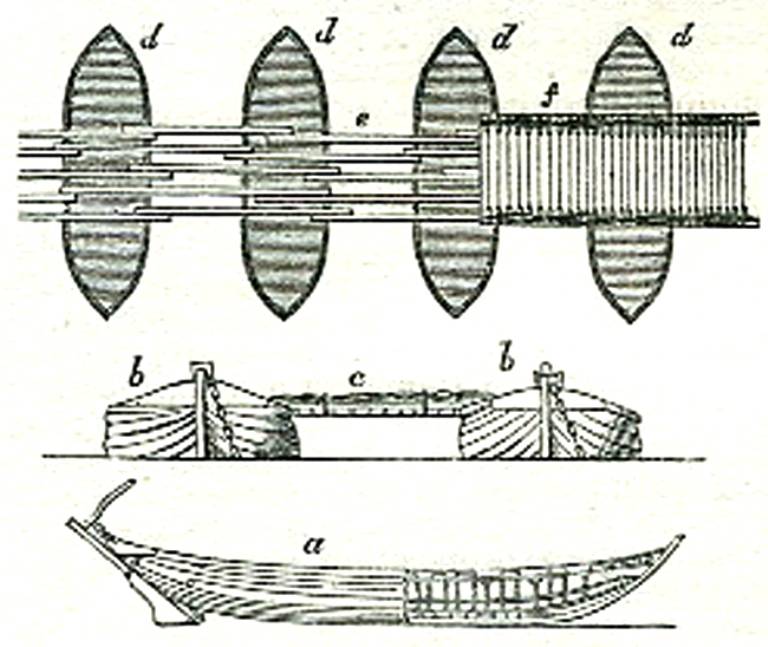

Со временем было найдено более интересное решение — наводить наплавные мосты по принципу обычных мостов на опорах. Изюминка здесь состояла в том, что опоры в виде свай, ряжей, быков заменялись лодками или баржами достаточной грузоподъемности. Достаточно поперек реки установить и закрепить на якорях нужное количество лодок, уложить пролетные строения между ними — и наплавной мост готов. Как только конструкция выполняла свою роль, мост разбирался достаточно легко и быстро, а его элементы можно было перевезти на новое место, чтобы собрать вновь.

По мере развития этой идеи были придуманы специализированные лодки, получившие название понтонов. Мосты же, построенные с их помощью, стали называть понтонными. Они очень пришлись по душе войскам, особенно артиллеристам — теперь они могли легко переправлять свои орудия. В артиллерийских полках появились понтонные команды, имевшие комплекты оборудования, которое позволяло наводить наплавные мосты. Эти комплекты стали называть понтонными парками.

Понтонные мосты приобрели огромную популярность и в гражданской жизни. Везде, где невозможно или нецелесообразно строить постоянные мосты, наводили понтонные. Например, в столице Российской империи Санкт-Петербурге первый мост был как раз наплавным (1727). Первый постоянный мост на деревянных опорах был построен лишь в 1811 году (Каменноостровский). А последний наплавной мост (Исаакиевский) просуществовал до 1916 года. С наступлением зимы такие мосты снимали, а через Неву переправлялись по льду.

Парусина и резина

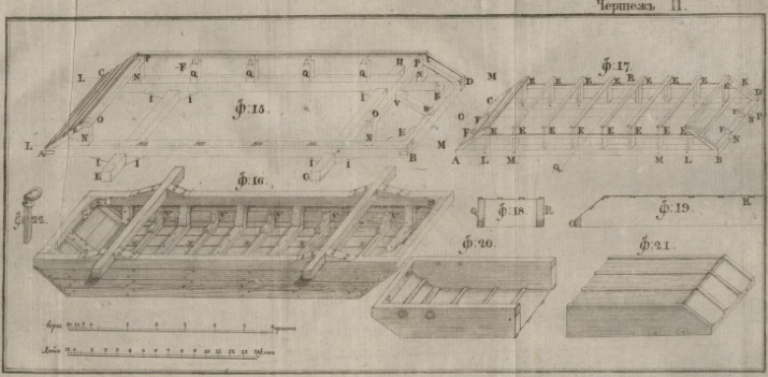

На протяжении нескольких веков конструкция военных понтонных мостов совершенствовалась. Прежде всего это касалось самих понтонов. Существовали понтоны деревянные, стальные, медные и даже парусиновые (например, понтонный парк из парусиновых понтонов конструкции капитана Немого образца 1756 года). Любыми способами инженеры старались обеспечить наименьшие вес и габариты мостов, при этом увеличив их грузоподъемность. Улучшались и конструкции пролетных строений. Все нововведения преследовали главные цели: сократить время наводки понтонного моста, уменьшить количество привлекаемого к наводке моста личного состава и увеличить грузоподъемность моста по мере того, как воинские грузы становились все тяжелее.

С внедрением в обиход резины появились образцы мостов с резиновыми надувными понтонами (пример — советский МПДА).

Но в общем и целом принцип понтонного моста оставался все тем же, что и века назад, — плавучие опоры, на которые уложено пролетное строение. Даже Вторая мировая война, в корне изменившая едва ли не всю военную технику, практически ничего не сдвинула в понтонном деле.

Например, советский понтонный парк ТПП, позволявший наводить мосты длиной 205 м под грузы массой 70 т, перевозился на 116 автомобилях, наводился за два с половиной часа и имел ширину проезжей части около 4 м.

Мост «гармошкой»

И только в начале 1950-х группе конструкторов инженерных войск Советской армии (Ю. Глазунов, М. Михайлов, В. Асеев и др.) пришла в голову простая мысль — отказаться от пролетных строений и превратить в проезжую часть моста сам понтон. Правда, в этом случае понтоны пришлось бы ставить вплотную друг к другу и их понадобилось бы очень много, зато понтону пришлось бы нести лишь полезную нагрузку, немалый вес пролетного строения исключался.

Однако проезжая часть должна обеспечивать движение танков, то есть иметь ширину хотя бы 4 м (ширина танка по гусеницам 3,2 м). Понтон такой ширины не вписывается ни в железнодорожные, ни даже в обычные автодорожные габариты.

После перебора многих вариантов было найдено необычайно оригинальное решение — сделать понтон складным: четыре отдельных понтона меньшего размера соединялись между собой шарнирами. В сложенном виде понтон получил размеры 6,9 х 3,15 х 2,3 м и теперь легко помещался на тяжелом грузовике КрАЗ-214, то есть вписывался в требуемые транспортные габариты. Называлась такая складная конструкция «звеном».

Полчаса на преграду

Стоило сбросить звено с машины в воду, как с ним происходила чудесная трансформация — оно само раскладывалось, превращаясь в шестиметровый участок 60-тонного моста с шириной проезжей части 6,5 м.

Теперь за работу принимались два солдата-понтонера. Они запрыгивали на раскрывшееся звено (прикрепленное тросом к машине, оно не уплывало далеко) и несколькими движениями рычагов превращали шарнирно соединенные понтоны в жесткое единое целое. С помощью багров солдаты сближали свое звено со звеньями соседей и скрепляли их между собой с помощью специальных замков. Таким образом, соединение звеньев занимало считанные секунды.

И вот уже вдоль берега вытягивалась цепочка звеньев, соединенных в ленту. Теперь наступал час буксирных катеров. Их привозили на тех же «КрАЗах» и сбрасывали в воду чуть ниже по течению. Пока понтонеры занимались своим делом, катеристы готовили суда к работе — запускали и прогревали моторы, занимали исходные позиции. Часть катеров заходила выше линии моста, часть — ниже. По свистку командира батальона катера начинали отводить конец ленты моста от берега. По мере того как лента разворачивалась, к ней подсоединялись все новые катера. Когда мост вставал поперек реки, береговые команды закрепляли его концы, а катера удерживали ленту, чтобы она не изогнулась в дугу под действием течения. Катера, оказавшиеся выше по течению от моста, подходили к ленте, принимали от понтонеров якоря и завозили их вверх по течению. Понтонеры лебедками натягивали якорные тросы, выравнивая линию моста. Затем катера отсоединялись и уходили. Так завершалось наведение переправы.

С момента, когда колонна автомобилей начинает движение с расстояния 500 м от берега, и до момента, когда контрольная нагрузка (один из автомобилей) проедет по мосту туда и обратно, должно пройти всего 30 минут. Таковы армейские нормативы. Для прежних понтонных парков на наведение переправы требовалось не меньше 2−3 часов. В 1979 году 1257-й отдельный понтонно-мостовой батальон подполковника А.В. Скрягина навел мост через реку Лаба (Эльба) у селения Горни Почапли в Чехословакии за 14 минут.

А что же наш «вероятный противник»? В шестидесятые годы в НАТО так и продолжали пользоваться наплавными мостами конструкций времен Второй Мировой. Тогда наша армия по переправочным средствам была «впереди планеты всей». В 1972 году военный мир ахнул, увидев чудо передовой американской технической мысли – наплавной мост Ribbon Bridge (RB). Правда, американцы забыли упомянуть, что RB это просто ухудшенная копия советского парка ПМП десятилетней давности. Грузоподъемность вроде бы та же, однако ширина проезжей части составляла всего 4.6 м. Следом по образу и подобию советского ПМП создали свой понтонный парк и в Западной Германии — Faltschwimmbrücken-System (Bw).

Танки, поезда и буровые вышки

Полный комплект машин и оборудования для наведения мостов из складных звеньев получил название ПМП (понтонно-мостовой парк) и был принят на вооружение Советской армии в 1962 году. Ширина проезжей части моста из парка ПМП просто невероятна для всех ранее существовавших понтонных мостов — 6,5 м. Если раньше автомобили могли ехать по понтонному мосту со скоростью пешехода, а танки и вовсе ползли как черепахи, то по ПМП первые могут ехать как по шоссе, не снижая скорости, а вторые — достигая 30 км/ч. Ширина моста позволяет организовать движение автотранспорта в две колонны или одновременно в обоих направлениях. Комплект парка (32 речных и 4 береговых звена) позволяет построить мост длиной 227 м и грузоподъемностью 60 т (а это значит, что мост обеспечивает движение всей техники, какая может быть в войсках). Если же переправа танков не предполагается, то, «располовинив» часть понтонов, можно навести мост длиной 382 м под грузы до 20 т. Правда, и проезжая часть будет уже — всего 3,3 м. Для автомобилей этого вполне достаточно. Кстати, звено в раскрытом виде, весящее около 5 т, имеет специальные крепления для перемещения с помощью вертолета.

Со временем Советская армия обзавелась усовершенствованным вариантом понтонного парка — ПМП-М, который перевозился на более мощных автомобилях КрАЗ-255. Теперь мост мог наводиться при скорости течения реки 3 м/с вместо прежних 2 м/с. К 1984 году на вооружение армии поступил понтонный парк ППС-84. В этом комплекте звенья могли соединяться не только в длину, но и в ширину, что позволяло собирать мост с шириной проезжей части почти 14 м при грузоподъемности 120 т. По такому мосту уже и танки могли двигаться в две колонны и без ограничения скорости. Правда, тут наши военные слегка «переборщили». Полный комплект парка ППС-84 оказался слишком громоздким, хотя и позволял построить мост под нагрузку 120 т длиной 702 м, а под обычные 60 т — почти 1,5 км. Его наводили шесть понтонных батальонов.

Зато такой мост шириной 14 м и длиной 702 м можно было использовать в качестве плавучего аэродрома для самолетов с укороченным взлетом и посадкой или в качестве наплавного железнодорожного моста (МЛЖ-ВТ). Существовал также пластиковый вариант все того же модернизированного ПМП.

Сегодня различные варианты и комплекты ПМП охотно используют нефтяники и газовики. Из звеньев, доставляемых в самые труднодоступные места Западной Сибири, собирают плавучие платформы для буровых вышек или насосных станций. А чтобы не иметь проблем с плавучестью, понтоны заполняют пенопластом. Такое звено уже абсолютно непотопляемо.

Что нам стоит мост построить. Понтонные мосты и паромы армии Великобритании

Но сначала давайте разберемся, что такое наплавной мост, а что такое понтонный мост и в чем его основное отличие от наплавного.

Наплавной мост – это мост, собранный для преодоления водной преграды (реки, озера, пролива и т. п.).

Состоит такой мост из двух основных частей.

Первая – плавающая опора моста: лодка или понтон.

Вторая часть – это настил или проезжая часть, которые крепятся сверху лодки (понтона).

Разновидностью наплавного моста является понтонный мост. Он представляет собой конструкцию, в которой заранее соединены в одно целое лодка-понтон и проезжая часть. Такое соединение составляет звено моста. При сборке понтонного моста эти звенья соединяют друг с другом, собирая переход через водную преграду.

Таким образом, понтонный мост является улучшенной версией наплавного моста.

В нашей среде больше распространен термин «понтонный мост». Поэтому в дальнейшем изложении мы будем чаще использовать именно такое словосочетание.

Итак, в своей простейшей форме наплавной (понтонный) мост представляет собой совокупность мелкосидящих лодок, присоединённых друг к другу и установленных через реку или канал, с какой-нибудь дорожкой или палубой, привязанной к вершине.

Вода действует как опора, поэтому ограничение грузоподъемности определяется общей и точечной плавучестью понтонов или лодок.

Реальность понтонных мостов такова, что с тех пор они не сильно продвинулись в плане своей конструкции.

Конечно, улучшились материалы, методы крепления понтонов, материалы для настила и т. д. Все это привело к повышению грузоподъемности, способности выдерживать быстрые течения рек и высокие скорости развертывания, но основные принципы остались неизменными.

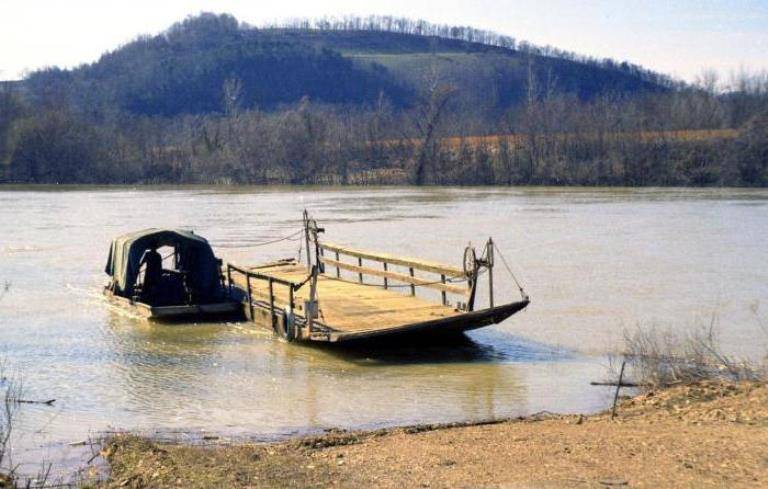

Еще более старый вариант понтонного моста – это речной паром. Простая безмоторная лодка с плоским дном, которую буксируют через водную преграду с помощью силы человека, животного или двигателя.

Понтонный мост в целом будет иметь гораздо более высокую пропускную способность, чем паром, но паром имеет явное преимущество в том, что он не блокирует реку или канал для других судов. На реках с быстрым течением и на реках с высокими уровнями приливов и отливов, понтонный мост также может пострадать без серьезной системы крепления к берегу и постоянного внимания со стороны строителей моста.

Понтонные мосты и паромы теперь часто имеют общие компоненты. Например, в английском понтоне Бейли использовались многие детали моста Бейли, а современный мост Air Portable Ferry можно использовать как мост, понтон или паром.

Поэтому иногда сложно разделить развитие понтонных мостов и паромов, потому что они взаимосвязаны.

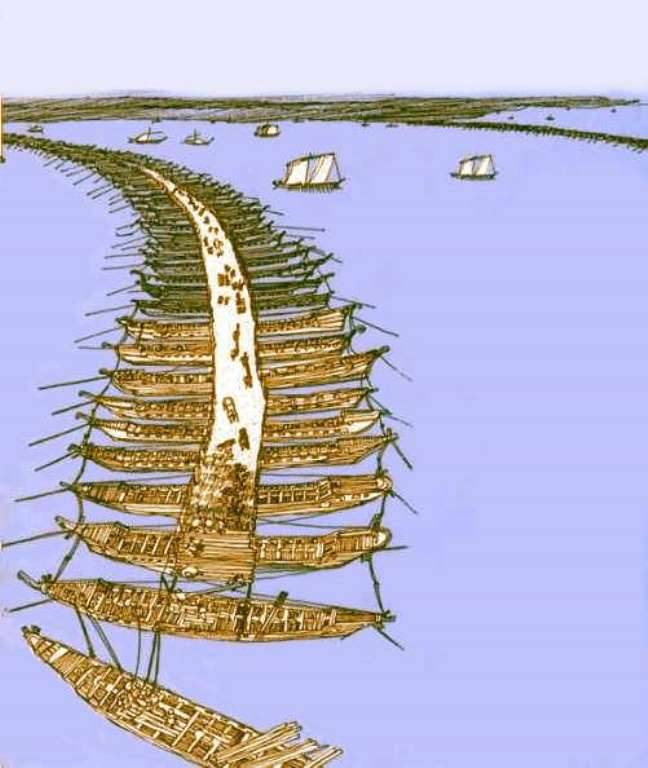

Первые понтонные мосты

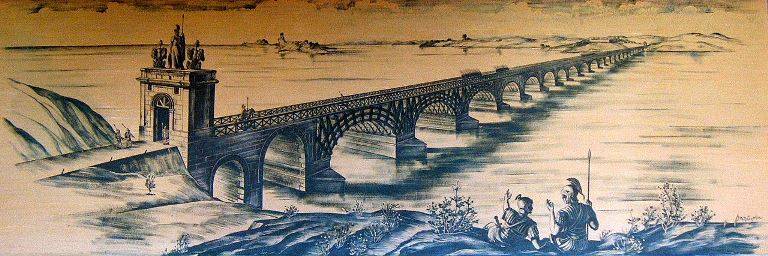

Большинство историков считает, что первые понтонные мосты создали и начали использовать в Китае за несколько сотен лет до нашей эры. Их обычно называли лодочными мостами или понтонными мостами. Тексты из древней книги «Ши Цзин» указывают, что первая в истории понтонная переправа была построена в XI веке до нашей эры.

Однако историк Джозеф Нидхэм, опираясь на более надежные источники, говорит о том, что китайские временные понтонные мосты стали обычным явлением только на протяжении VIII и IX веков до нашей эры.

Первые более постоянные и надежные понтонные мосты, связанные железными цепями, появляются во время династии Цинь между 221 и 207 гг. до нашей эры. Джозеф Нидхэм описывает их как лодки, расположенные в ряд с досками, уложенными поперек этих лодок, что в целом совпадает с конструкцией понтонного моста сегодня. Он также указывает, что инженеры династии Цинь усовершенствовали понтонные мосты, разработав более надежные крепления между лодками и проезжей частью для постоянного их использования.

Прекрасным примером такой работы китайских инженеров является мост Дунцзинь в Ганьчжоу, который был построен во времена династии Сун (с 960 по 1279 год нашей эры).

В Европе примером таких мостов можно считать понтонные мосты древних персов и римлян.

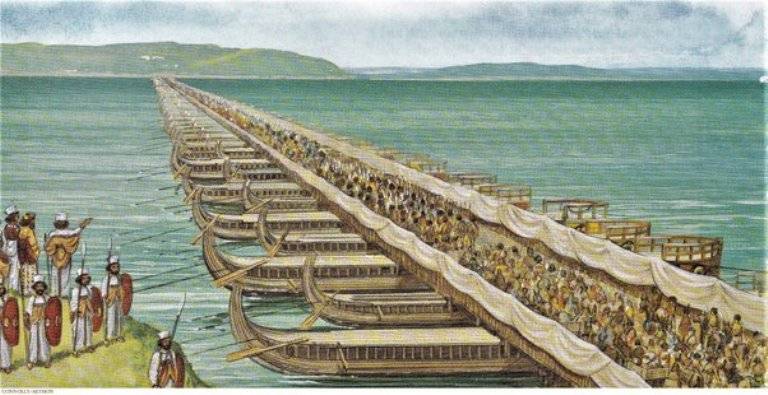

Самая известная история – о понтонном мосте длиной в 2 км через пролив Босфор, который был построен в 493 г. до н. э. греческим инженером для персидского императора Дария, чтобы тот мог преследовать отступавших скифов.

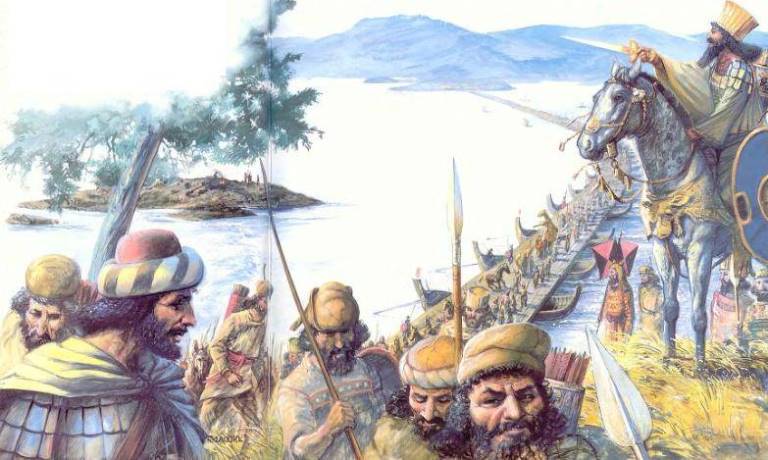

Немногим позже, в 480 г. до н. э., для Ксеркса Великого из Персии был построен большой понтонный мост через Геллеспонт, или Дарданеллы в современной терминологии, который отделял Азию от Европы. Первые два моста были сделаны из папируса и льна. Поэтому неудивительно, что они были разрушены во время шторма. На это печальное событие Ксеркс по тем временам отреагировал вполне разумно: обезглавил инженеров, приказал выпороть воду и начать строительство новых мостов.

Поздние понтонные мосты (их было два) были более крепкими. Как писал греческий историк Геродот, их соорудили из более 700 кораблей (приблизительно по 360 судов на мост), связанных друг с другом канатами. Кроме этого, корабли, чтоб их не разбросало штормом вновь, были установлены на очень тяжелые якоря.

В первом варианте моста якоря были только на крайних прибрежных кораблях. После установки судов на них сверху были установлены доски, покрытые слоем хвороста и земли, образуя проезжую часть. Также по бокам проезжей части было установлено ограждение из веток, чтобы животные ни паниковали при виде окружающей их воды. Переправа армии Ксеркса заняла семь дней и ночей. При этом армия использовала северо-восточный мост, а огромное число слуг и вьючные животные переправлялись через юго-западный мост.

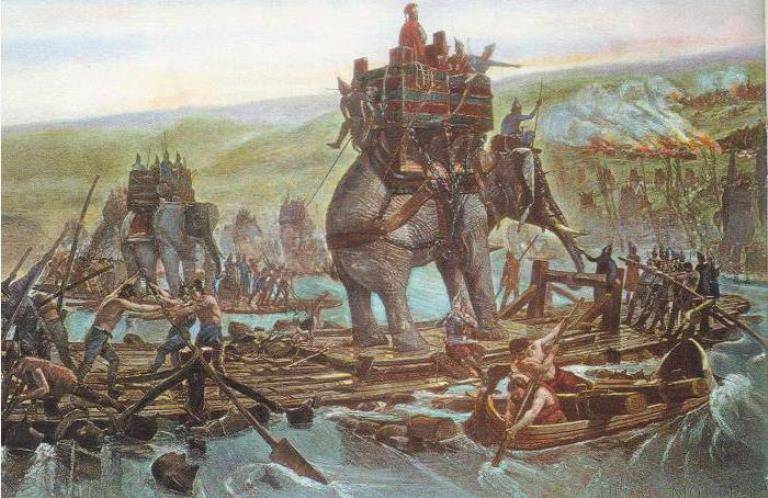

Александр Великий иногда возил со своей армией корабли, разделенные на части, которые собирались вместе при выходе на берег реки, как при переходе через Гидасп. Практика использования шкур для надувания, когда войска должны были переходить реку, была принята греками, римлянами и монголами.

Римляне также были великими военными инженерами, и многие их военные сооружения стоят и по сей день.

Во время Первой дакийской войны в 102 году нашей эры римские инженеры построили большой понтонный мост через Дунай. Конструкция моста, как и его предшественников, состояла из соединенных лодок и дощатого настила.

Через несколько лет это событие было затенено строительством другого знаменитого каменного моста Траяна, длина которого составляла 1 135 м. Более тысячи лет этот мост был самым длинным арочным мостом в мире.

Более массово понтонные мосты стали применять в XVII веке.

В это время понтоны использовались в качестве регулярных составных частей армейских поездов: немцы использовали кожу, голландцы – жестяную банку, а французы – медную «шкуру» на прочных деревянных каркасах.

В середине XVIII века русские изобрели разборный понтон, состоящий из парусиновой ткани, натянутой на деревянный каркас. Для транспортировки рама была выполнена разборной, а брезент складывался. Это был понтонный парк Андрея Немого.

Великобритания

А теперь перейдем непосредственно к английским мостам.

Одним из первых примеров наведения мостов военными в Великобритании – это попытка короля Эдуарда I пересечь пролив Менай в Уэльсе. Хотя с технической стороны эта попытка была удачной, но в тактическом плане это оказалось провальной операцией.

В 1277 году, чтобы подавить валлийское восстание, король Эдуард I послал отряд из 2 000 солдат захватить о. Англси, тем самым лишив противостоящие силы большей части продовольствия и обойдя обороняющиеся силы у Конви.

Для преодоления пролива смотритель портов Чинкве (Стивен де Пенкастер) получил задание построить понтонный мост. Для этой работы он использовал плотников и корабельных мастеров из своего района. В плане конструкции новый мост ничем не отличался от всех предыдущих. Он также состоял из нескольких связанных между собой лодок и проезжей части из бревенчатого настила. Данное сооружение получило название «лодочный мост».

К сожалению, элементы моста оказались слишком тяжелыми для перевозки. Поэтому решено было строить мост в Честере, поближе к территории восставших.

Несмотря на то, что мост был в полном порядке, негативную роль сыграли плохая связь и координация действий. Как результат, английские войска перешли пролив в самый неподходящий момент и оказались зажаты между нарастающим приливом и противостоящими силами. Все это привело к плачевному результату.

Вот как описал это в своей хронике Уолтер Гисборо:

Эдвард также использовал военных строителей мостов в Шотландии, на этот раз более эффективно. Король поручил военному инженеру магистру Ричарду создать набор переносных мостов в Кингс-Линн в Норфолке. Донные мосты решено было в дальнейшем использовать, чтобы пересечь реку Форт, аккуратно обойдя хорошо защищенный каменный мост Стирлинга.

Следующий этап использования понтонных мостов относится к началу ХІХ века.

Имеются отрывочные сведения об использовании в начале века ряда импровизированных понтонных мостов в Индии генералом сэром Артуром Уэлсли, но без конкретных примеров.

Когда ход войны изменился, в апреле 1812 года Веллингтон поручил подполковнику Стерджену произвести ремонт разрушенного ранее моста или соорудить понтонный мост. Стерджен не был офицером Инженерного корпуса, а был офицером Королевского штаба. По его замыслу, висячий мост через разрушенную арку был самым оптимальным вариантом. Строительство велось вдали от площадки моста, и его элементы транспортировалось вагонами. После того, как на месте были натянуты веревки через пролет, на них был развернут и закреплен свернутый мост.

Вот как этот эпизод описан на сайте Napoleon Series генералом Лейтом Хэя, командиром 5-й дивизии:

Чтобы понять важность этого момента и последующего разрушения французского понтонного моста через р. Тежу у Альмарасе, надо сказать, что эти два действия уменьшили расстояние марша для войск Веллингтона на 250 км и добавили 650 км для французов.

В том же 1812 году были предприняты значительные усилия по наведению мостов через реку Тежу. Но все усилия закончились строительством каменного моста длиной более 190 м.

Когда Веллингтон победил в Испании, он двинулся во Францию.

Чтобы блокировать французскую армию на ее пути в Тулузу, нужно было пересечь реку Адур. Выбор места переправы осложнялся присутствием сил французского гарнизона, поэтому для обеспечения некоторой защиты для переправы было выбрано место ниже по течению, однако это означало, что здесь ширина реки была больше (почти 275 м), а берег подвержен сильным приливным колебаниям.

Решение этой важной задачи было поручено двум офицерам инженерных войск – подполковнику Эльфинстону и подполковнику Бургойну, а также известному нам подполковнику Стерджену, который представлял Королевский служебный корпус. Подполковник Бургойн позже получил звание фельдмаршала и, между прочим, в его честь названо одно из зданий (Центр изучения Бургойна) в Королевской военной инженерной школе в Чатеме.

Из-за большой ширины преграды и сильного колебания приливов было очевидно, что обычные понтоны или подвесной мост не подходят для этой работы. Поэтому военные инженеры приняли решение, в котором предполагалось использовались местные прибрежные суда, называемые chasse matrees.

Это были большие лодки, некоторые из которых превышали 15 метров в длину. Было «арендовано» 48 лодок. Разработанный подполковниками план предусматривал швартовку лодок с мостовой поверхностью, состоящей из деревянных досок, на расстоянии от 10 до 12 метров. Из-за того, что потребуется большое количество древесины, подполковник Стерджен предложил технику, аналогичную той, которую он применял при строительстве своего моста через Тежу в Испании, то есть использовать веревки, чтобы обеспечить поверхность, на которую можно было бы поместить меньшее количество досок.

Тросы были протянуты к берегу от двух центральных лодок и закреплены с помощью грузов (18-фунтовые пушки) и шпилей, закрепленных в земле. Для удержания лодок на воде каждая из них имела свой якорь, а некоторые и два якоря.

Из-за быстрого течения реки это было сделать сложнее, чем предложить. Пришлось приложить немало усилий для установки моста, но это того стоило. До места наводки моста доставили только 34 лодки. Остальные были потеряны из-за непогоды и прилива. За несколько дней до начала оборудования переправы на противоположном берегу был захвачен плацдарм. Защитникам его пришлось отбить несколько атак французов.

За ночь мост быстро закончили, и к полудню следующего дня через него перебросили войска, фургоны и артиллерию.

Историк Напье сказал о мосте:

Герцог Веллингтон проявлял большой интерес к военному наведению мостов и в полной мере осознавал те стратегические преимущества, которые это могло дать. Поэтому данному предмету стали уделять гораздо больше внимания.

Были введены постоянные мостовые поезда и создана структура Королевских инженеров в Корпусе Королевских военных мастеров. В 1812 году был учрежден постоянный учебный центр в Чатеме для обучения корпуса военных мастеров (позже корпуса саперов и горняков) и королевских инженеров.

Во время войны на Пиренейском полуострове Веллингтон также осознал, что мостовое оборудование должно быть очень мобильным, поэтому он приказал изъять часть лошадей с артиллерийского поезда и отдать их инженерам.

В своих депешах он писал:

Конец Наполеоновских войн ознаменовал собой почти 50-летний период мира в Европе. Но британские силы продолжали использовать за границей, например, в Индии.

В 1839 году во время наступления на Афганистан в Буккуре (ныне территория Пакистана) был построен понтонный мост с очень большим пролетом.

Буккур – это укрепленный остров и естественный переход на берегу Инда между Суккуром и Иторе. Сам мост состоял из двух пролетов, один – длиной 200 м, а другой – более 300 м. На строительство данного моста потребовалось более 90 лодок и 14 дней. Хотя высокая скорость реки и ее каменистые берега создавали проблемы, мост позволил перекинуть по нему несколько тысяч солдат и десятки единиц техники.

Мосты и дальше, на протяжении всего XIX века, продолжали играть важную роль во время боевых действий в Абиссинии, Крыму, Индии, Западной и Южной Африке.

У первых понтонов открытого типа был ряд недостатков, среди них самые большие – сложность их транспортировки к месту (если не по реке) и их восприимчивость к плохой погоде. Поэтому в начале 1800-х годов были предприняты согласованные усилия по улучшению конструкции мостов.

В 1814 году полковник сэр Джеймс Коллтон (в других источниках Коллетон) сконструировал цилиндрический понтон-буй с коническими концами и сделанный из деревянных клепок наподобие бочки. Данное изобретение, к сожалению, не имело успеха. Но закрытый понтон стал основой для более поздних типов.

Первым значительным развитием после этого был понтон Пэсли 1817 года, спроектированный подполковником Чарльзом Пэсли из Инженерного предприятия в Чатеме. Понтон Пэсли отличался от лодок открытого типа по ряду ключевых моментов.

Он был замкнутым и, следовательно, имел большее сопротивление заливанию водой, имел много точек крепежа для крепления дорожного настила и, что, возможно, более важно, был секционным – состоял из двух частей.

Нос каждой части понтона был заострен, а корма имела форму квадрата. Это позволило разбить понтон, как указано выше, на две части (полупонтоны) для облегчения транспортировки. При сборке моста пару таких понтонов соединяли кормой, чтобы сформировать единый поплавок (единую опору), оба конца которого были заострены, что является важным соображением для использования на водных преградах.

Понтоны были построены из легких деревянных каркасов, покрытых листовой медью, и обшиты деревом. Каждый полупонтон был разделен на водонепроницаемые отсеки и снабжен средствами откачки воды. Для перевозки моста на одну вагонетку грузили пару полупонтонов и надстройку одного пролета моста.

Понтон Пэсли прослужил много лет, но в 1836 году был заменен понтоном Бланшарда, который был цилиндрическим с параболическими концами, состоял из оловянных цилиндров шириной 3 фута (0,9 м) и длиной 22 фута (6,6 м), расположенных на расстоянии 11 футов (3,3 м) друг от друга, что делало понтон очень плавучим.

На одной тележке перевозили два понтона и два отсека надстройки.

С одной или двумя модификациями понтоны Бланшарда использовались в британской армии до конца 1870-х годов, но в конечном итоге от него отказались.

В конце 70-х годов ХІХ века британские инженеры вернулись к конструкции открытого понтона, которой в те времен придерживались инженеры всех континентальных армий.

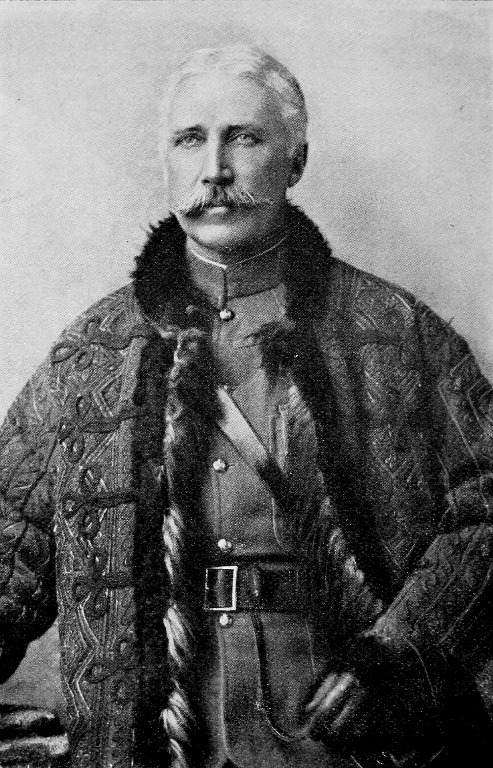

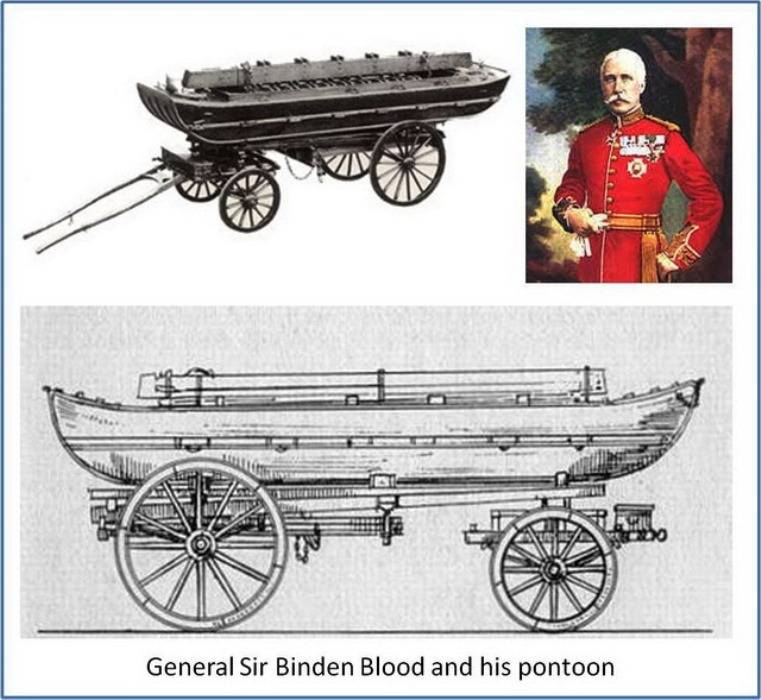

За понтоном Бланшарда последовал понтон, спроектированный полковником Бинден Бладом.

Понтон назвали Blood, в честь его создателя. В его конструкции, как отмечено выше, вернулись к концепции открытой лодки с палубными концами и частично палубными бортами, на которых были закреплены уключины. Боковины и дно были из тонкой желтой сосны с парусиной, прикрепленной к обеим поверхностям раствором индийской резины и покрытой снаружи морским клеем.

В своих мемуарах «Four Score Years and Ten», опубликованных в 1935 году, Бинден пишет:

Уже в Индии в июне 1879 года Бинден Блад лично руководил наводкой своего собственного моста у форта Пирс, который должен был заменить действовавший там около 9 лет паром, работающий по тросу, протянувшемуся от берега к берегу.

Длина понтонного моста Blood составила около 250 м.

Здесь необходимо сказать, что под командованием Биндена Блада в Полевых войсках Малаканда служил будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Важно отметить также и тот факт, что интерес к мосту из понтонов Блада проявила и сама королева Виктория. Она непосредственно присутствовала при строительстве 240-футового (72 м) моста через Темзу в Дэтчете недалеко от Виндзора. Она, очевидно, нашла это мероприятие интересным, поскольку на следующий день королева появилась у моста вновь, чтобы засвидетельствовать его снятие с водной преграды.

Описание понтона Blood (или в дословном переводе «Кровавого понтона») мы находим в «Трактате о военных каретах и других изделиях Королевского экипажа»:

В этой ситуации возникает естественный вопрос.

Почему, имея прогрессивные закрытые понтоны, все же вернулись к конструкции открытой лодки?

В то время ответ оказался очень простым.

Опыт использования трубчатых или округлых конструкций типа понтонов Бланшарда, показал, что при погружении более чем на половину они становятся неустойчивыми и трудными в обращении. Поэтому одна из идей противодействовать этому заключалась в том, чтобы сделать понтоны треугольными по форме. То есть зауженными к низу, как у кораблей.

Такая форма была необходима, чтобы при воздействии давления от проходящих нагрузок погружался больший объем, и это формировало более стабильную и увеличивающуюся противодействующую силу. Идея была хорошая, но непрактичная с техникой строительства того времени. Поэтому было решено возвратиться к конструкции обычной открытой лодки. Фактически многочисленные европейские армии, особенно голландцы и французы, учитывая их значительный опыт работы с понтонами, никогда не применяли британский метод закрытых понтонов. Очевидно, это был случай победы опыта над новыми дизайнами.

«Кровавый понтон» действительно имел ряд важных особенностей. Например, на понтон устанавливалась продольная опорная балка, чтобы принимать на себя нагрузку от настила. Эту балку можно было легко снять, если бы понтон использовался как обычная лодка.

Примерно в это же время Королевские инженеры, как и многие европейские армии, сформировали специальные понтонные войска.

Комплектовали эти войска рослыми и физически сильными солдатами, потому что им приходилось физически поднимать тяжелое понтонное оборудование. Эти специально созданные подразделения хорошо проявили себя в южноафриканских войнах и, благодаря своим физически сильным бойцам, выиграли не менее тринадцати чемпионатов по перетягиванию каната между подразделениями английской армии!

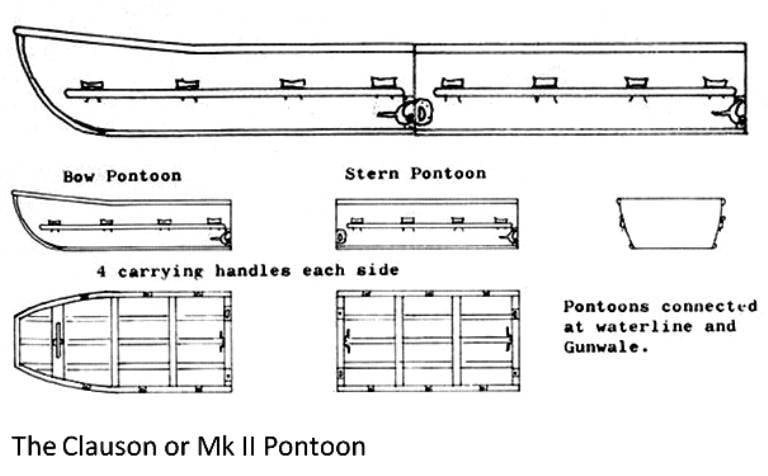

Дальнейшим развитием понтона Blood стал понтон Mark II или понтон Клаусона, которому суждено было оставаться на вооружении до 1924 года.

Понтон назван в честь лейтенанта Royal Engineers Дж. Э. Клаусона.

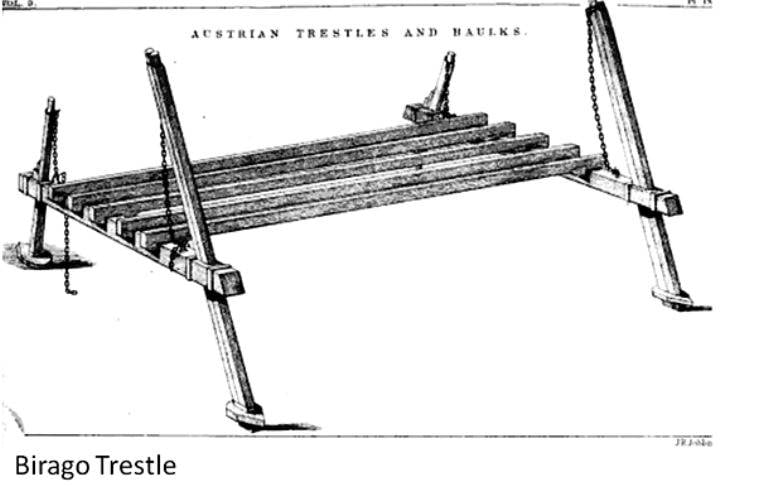

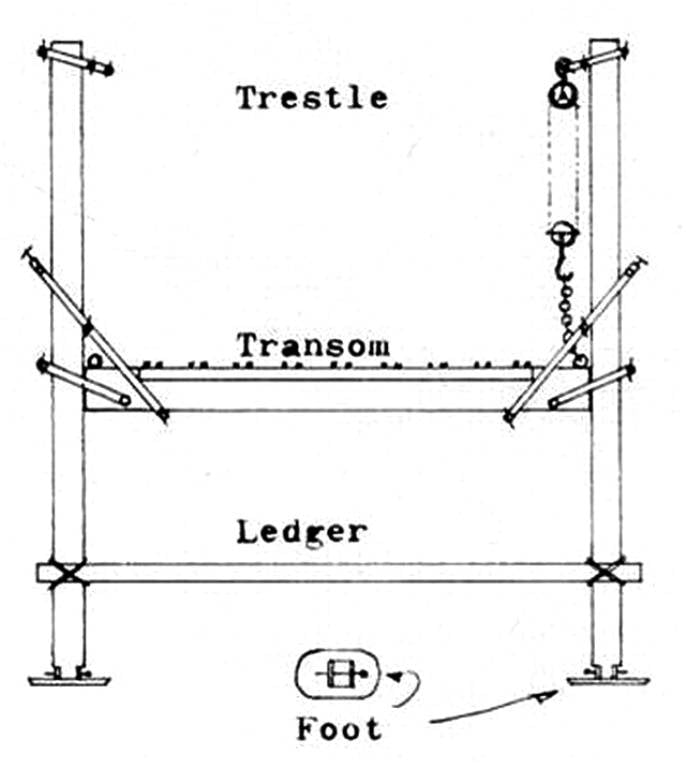

Данный элемент вооружения представлял собой, по сути, модифицированный «Кровавый понтон», поделенный пополам. Он также продемонстрировал возвращение к многосекционной конструкции, предложенной ранее в понтоне Пэсли и очень успешном австрийском понтоне Birago.

Вместо двух одинаковых секций на понтоне Клаусона использовалась конфигурация заостренной носовой части и квадратной кормы. Эти две секции при необходимости можно было использовать независимо друг от друга. Соединялись части понтона вместе с помощью фитингов из фосфористой бронзы. Такая гибкость в использовании позволила собирать разнообразный ряд конфигураций мостов – от легких пехотных до более тяжелых типов для фургонов и транспортных средств.

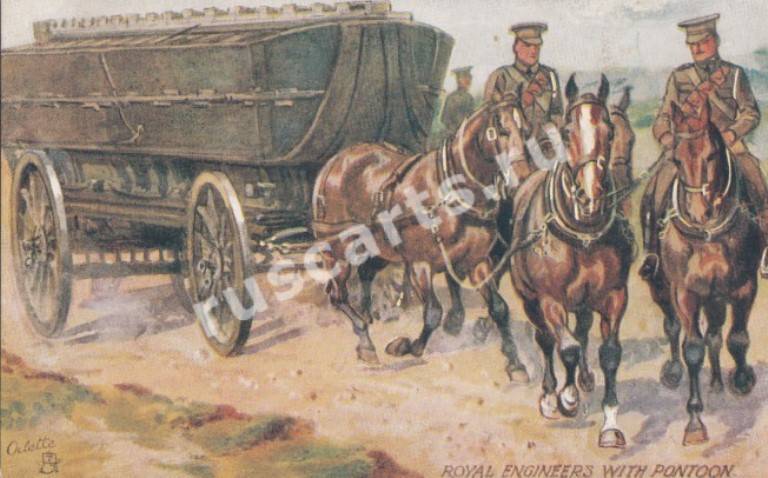

На фотографиях ниже показан понтонный мост из понтонов Mk II в действии во время Первой мировой войны.

Очень часто при обустройстве понтонной переправы встречались с проблемой соединения моста с берегом. Особенно это важно, если берег выше дорожного настила или река является приливной. Здесь требуются некоторые приспособления для обеспечения доступа с берега реки к настилу понтонного моста.

Англичане решили данную проблему просто.

Они использовали опыт австрийской армии, где для перехода с берега на мост и обратно использовали эстакаду Birago.

На видео ниже показаны учения австрийской армии в 1939 году. На них военные инженеры обустраивают береговой переход с помощью эстакады, похожей на козел Birago!

На переломе веков эстакада Бираго была заменена эстакадой Вэлдона.

В начале Первой мировой войны два мостовых поезда Королевских инженеров были оснащены понтонами Mark II и эстакадой Вэлдона, как дополнение к ряду оборудования для легких плотов, созданных на основе гораздо более ранних конструкций.

Разработки во время Первой мировой войны включали введение в состав понтонных мостов эстакады Marston Lever Trestle (рычажной эстакады Марстона) и эстакады Mark IV.

На видео ниже показано, как австралийские анзаки строят мосты через реку Нил в Египте в период Первой мировой войны. На кадрах хорошо видны понтоны Mark II и эстакада Вэлдона, процес установки моста, а также использование понтонов в качестве парома.

По мере увеличения веса транспортных средств и артиллерии стало очевидно, что плавучие мосты необходимо будет модернизировать, чтобы приспособить их к изменившимся условиям.

В эти разработки входили понтон Mark III, Mark II с другой облицовкой и эстакада Mark V, которая оставалась на вооружении до 1920-х годов.

Во время войны был спроектирован и использован ряд плавучих мостов, но в относительно небольшом количестве, в том числе мост Санки типа B, в котором использовались стальные балки вместо деревянных брусов на Понтоне Mark II и тяжелом стальном понтоне.

Следующим крупным достижением английских военных инженеров стал Тяжелый плавучий мост Инглис, уникальный в то время, потому что в нем использовалась конструкция с непрерывными балками для распределения нагрузки на ряд новых тяжелых понтонов. Несмотря на значительный прогресс и удачные испытания в Крайстчерче, Дорсет, мост не был принят на вооружение, потому что война к тому времени уже закончилась.

В конце двадцатых годов ХХ века в процессе обновления оборудования для переправ был введен ряд новых понтонов и эстакад, включая понтоны Mark IV и эстакаду Mark V.

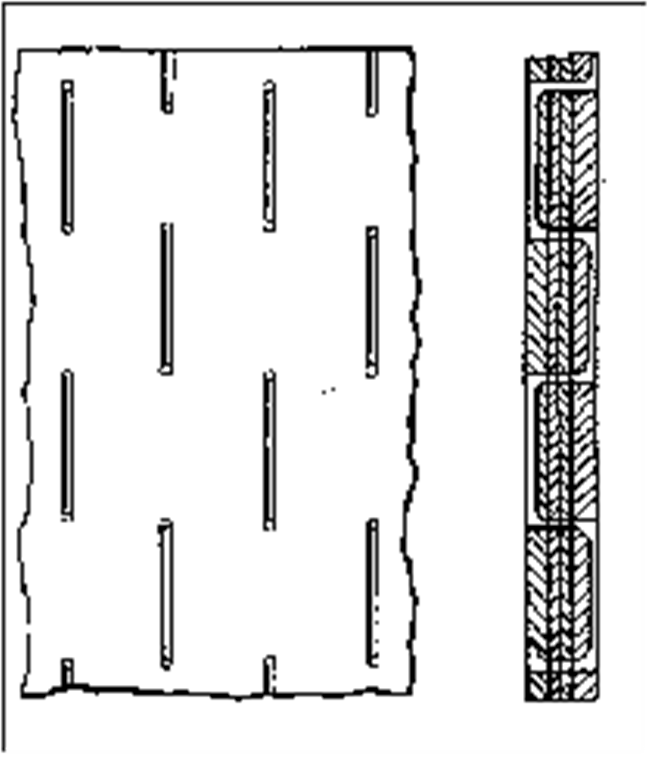

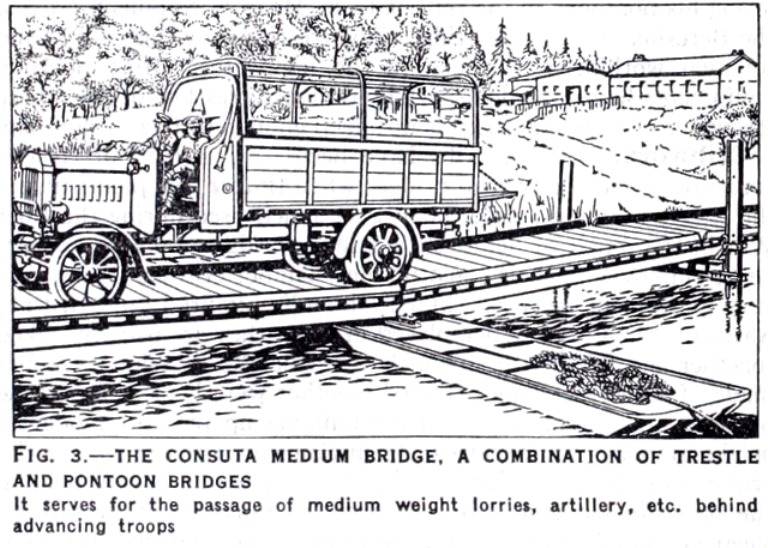

Понтон Mark IV был полностью закрытым и состоял из фанеры Consuta, поэтому его часто называли понтоном Consuta. С безопасной плавучестью грузоподъемность моста составляла 6,5 тонн.

На рисунке внизу показан способ изготовления обшивки корпуса понтона.

Медь представляла собой непрерывный стежок, который петлял внутри корпуса и выходил из него через деревянную облицовку. На Consuta есть четыре винира (накладки, замещающие собой внешний слой) из красного дерева, перебитые бязью (холст, пропитанный льняным маслом) для обеспечения водонепроницаемости кожи.

Данная конструкция дала очень легкий, но очень прочный корпус. Медь использовалась, потому что в то время не было водостойких клеев. Эта форма сшитой конструкции была запатентована Saunders, а фанера получила название Consuta plywood.

В козлах Mark V впервые вместо дерева начали использовать мягкую сталь.

Следующие козлы Mark VI были намного мощнее и были представлены в 1929 году. Козлы могли использоваться и без понтонов как крайние основы для переходов через неширокие препятствия.

На видео внизу от компании Pathe показан момент наводки моста из понтонов Mark IV.