Что такое плазма в астрономии

Есть ли плазма в космосе?

Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, что содержится в межзвёздном или в межгалактическом пространстве? В космосе технический вакуум, а стало быть ничего не содержится (не в абсолютном смысле, что ничего не содержится, а в относительном смысле). И Вы будете правы, потому что в среднем в межзвёздном пространстве около 1000 атомов на кубический сантиметр и на очень огромных расстояниях плотность вещества ничтожно мала. Но тут не всё так просто и однозначно. Пространственное распределение межзвёздной среды нетривиально. Помимо общегалактических структур, таких как перемычка (бар) и спиральные рукава галактик, есть и отдельные холодные и тёплые облака, окружённые более горячим газом. В межзвёздной среде (МЗС) огромное количество стуктур: гигантские молекулярные облака, отражательные туманности, протопланетные туманности, планетарные туманности, глобулы и т. д. Это приводит к широкому спектру наблюдательных проявлений и процессов, происходящих в среде. Далее списком перечисляются стуктуры, присутствующие в МЗС:

Плазма состоит из заряженных и нейтральных частиц. Положительно заряженными частицами являются положительные ионы и дырки(плазма твёрдого тела), а отрицательно заряженными частицами — электроны и отрицательные ионы. Прежде всего необходимо знать концентрации того или иного сорта частиц. Плазма считается слабо ионизированная, если так называемая степень ионизации, равная

где — концентрация электронов,

— концентрация всех нейтральных частиц в плазме, лежит в диапазоне

. А полностью ионизированная плазма имеет степень ионизации

Но как было сказанно выше, что не всякий ионизованный газ представляет собой плазму. Необходимо чтобы плазма обладала свойством квазинейтральности, т.е. в среднем за достаточно большие промежутки времени и на достаточно больших расстояниях плазма была в целом нейтральная. Но каковы эти промежутки времени и расстояния, при котором газ можно считать плазмой?

Итак, требование квазинейтральности следующее:

Давайте сначала выясним, как физики оценивают временной масштаб разделения зарядов. Представим себе, что некоторый электрон в плазме отклонился от своего первоначального равновесного положения в пространстве. На электрон начинает действовать кулоновская сила, стремящаяся вернуть электрон в равновесное состояние, т.е. , где

— среднее расстояние между электронами. Это расстояние примерно оценивается следующим образом. Допустим концентрация электронов (т.е. количество электронов в единице объёма) есть

. Электроны находятся в среднем на расстоянии друг друга

, значит занимают объём в среднем

. Отсюда, если в этом объёме 1 электрон,

. В результате электрон начнёт колебаться около равновесного положения с частотой

Более точная формула

Эта частота называется электронной ленгмюровской частотой. Её вывел американский химик Ирвин Ленгмюр, лауреат нобелевской премии по химии «за открытия и исследования в области химии поверхностных явлений».

Таким образом естесственно принять за временной масштаб разделения зарядов величину, обратную ленгмюровской частоте

В космосе, в огромных масштабах, за отрезки времени > \tau$» data-tex=»inline»/> частицы совершают много колебаний около равновесного положения и плазма в целом будет квазинейтральная, т.е. по временным масштабам межзвёздную среду можно принять за плазму.

Но также необходимо оценить и пространственные масштабы, чтобы точно показать, что космос — это плазма. Из физических соображений ясно, что этот пространственный масштаб определяется длиной, на которую может сместится возмущение плотности заряженных частиц вследствие их теплового движения за время, равное периоду плазменных колебаний. Таким образом, пространнственный масштаб равен

где . Откуда взялась эта замечательная формула, спросите Вы. Будем рассуждать так. Электроны в плазме при равновесной температуре термостата постоянно двигаются с кинетической энергией

. С другой стороны, из статистической термодинамики известен закон равномерного распределения энергии, и в среднем на каждую частицу приходится

. Если сравнять эти две энергии, то мы получим формулу скорости, представленную выше.

Итак, мы получили длину, которую в физике называют электронный дебаевский радиус или длина.

Сейчас я покажу более строгий вывод уравнения Дебая. Опять представим себе N электронов, которые под действием электрического поля смещаются на некоторую величину. При этом образуется слой объёмного заряда с плотностью равной , где

— заряд электрона,

— концентрация электронов. Из электростатики хорошо известна формула Пуассона

Здесь — диэлектрическая проницаемость среды. С другой стороны электроны двигаются за счёт теплового движения и электроны распределяются согласно распределению Больцмана

Подставим уравнение Больцмана в уравнение Пуассона, получим

Это уравнение Пуассона-Больцмана. Разложим экспоненту в этом уравнении в ряд Тейлора и отбросим величины второго порядка и выше.

Подставим это разложение в уравнение Пуассона-Больцмана и получим

Это и есть уравнение Дебая. Более точное название — уравнение Дебая-Хюккеля. Как мы выяснили выше, в плазме, как в квазинейтральной среде, второе слагаемое в этом уравнении равно нулю. В первом слагаемом мы по сути имеем длину Дебая.

В межзвёздной среде дебаевская длина равна около 10 метров, в межгалактической среде около метров. Мы видим, что это достаточно большие величины, по сравнению, например, с диэлектриками. Это означает, что электрическое поле распространяется без затухания на эти расстояния, распределяя заряды в объёмные заряженные слои, частицы которых колеблются около положений равновесия с частотой, равной ленгмюровской.

Из этой статьи мы узнали две фундаментальные величины, которые определяют является ли космическая среда плазмой, несмотря на то, что плотность этой среды предельно мала и космос в целом является физическим вакуумом в макроскопических масштабах. В локальных масштабах мы имеем как газ, пыль, либо плазму

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАЗМА

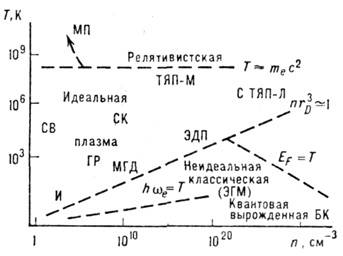

— плазма в космич. пространстве и космич. объектах. К. п. условно можно разделить по предметам исследований: околопланетная, межпланетная плазма, плазма звёзд и звёздных атмосфер, плазма квазаров и галактич. ядер, межзвёздная и межгалактич. плазма. Указанные типы К. п. различаются своими параметрами (ср. плотностями п, ср. энергиями частиц и т. п.), а также состояниями: термодинамически равновесными, частично или полностью неравновесными.

Неравновесные плазменные явления приводят также к тому, что плазма не только мощно излучает, но и становится турбулентной за счёт того, что определ. типы возбуждаемых волн и колебаний либо «задерживаются» в плазме долго либо вообще не могут «покинуть» плазму (напр., ленгмюровские колебания). Это позволяет найти путь для решения проблемы т. н. «обойдённых» элементов в теории происхождения элементов во Вселенной. Наиб. распространённая теория происхождения элементов предполагает, что из исходных протонов и нейтронов элементы образуются путём последоват. захвата нейтронов, а когда новый изотоп перегружен нейтронами, то в результате его радиоактивного распада с испусканием электрона и антинейтрино возникает новый элемент. Однако есть «обойдённые» элементы (напр., дейтерий, литий, бор и т. д.), образование к-рых нельзя объяснить захватом нейтронов; их происхождение, возможно, связано с ускорением заряж. частиц в областях с высокой степенью плазменной турбулентности и последующими ядерными реакциями ускоренных частиц.

К. п. удалённых объектов исследуется дистанционными спектральными методами с помощью оптич. телескопов, радиотелескопов, внеатмосферных спутниковых телескопов в рентгеновском и g-диапазонах излучения. С помощью приборов, установленных на ракетах, спутниках и космич. аппаратах, быстро расширяется диапазон прямых измерении параметров К. п. в пределах Солнечной системы. Эти методы включают в себя использование зондовых, волновых низко- и высокочастотных спектрометрич. измерений, измерений магн. и электрич. полей (см. Диагностика плазмы). Так были обнаружены радиац. пояса Земли, солнечный ветер, бесстолкновительная ударная волна впереди магнитосферы Земли, хвост магнитосферы, километровое излучение Земли, магнитосферы планет от Меркурия до Сатурна и т. д.

Лит.: Пикельнер С. Б., Основы космической электродинамики, 2 изд., М., 1966; Акасофу С. И., Чепмен С., Солнечно-земная физика, пер. с англ., ч. 1-2, М., 1974-75; Арцимович Л. А., Сагдеев Р. 3., Физика плазмы для физиков, М., 1979.

В. Н. Ораевский, Р. 3. Сагдеев.

В океане плазмы

Большая часть материи во Вселенной находится в «четвертом состоянии вещества». Но так было не всегда.

Основное прибежище плазмы на нашей планете — ионосфера. За ее пределами плазма порождается в ходе некоторых природных процессов (например, грозовых разрядов), а также во время работы научных и бытовых приборов и технологических установок (например, дуговых сварочных аппаратов). Ионы имеются даже в пламени обычной спички, но их концентрация составляет ничтожные доли процента, поэтому о настоящей плазме тут не может быть и речи. Зато во Вселенной плазменное состояние обычной (не темной) материи отнюдь не редкость, а самая что ни на есть норма. Космос — это настоящий океан плазмы, она буквально везде — от звездных недр и окрестностей до практически пустого межзвездного пространства.

В последние годы астрофизики и космологи пришли к единой точке зрения относительно того, что происходило в нашей Вселенной, когда ее возраст перевалил за одну микросекунду (более ранние события все еще служат предметом дискуссий). В это время случилась так называемая Великая аннигиляция тогда еще свободных кварковых частиц, которая уничтожила все антикварки, однако пощадила возникший до этого мизерный избыток кварков (как и почему это произошло, рассказано в «ПМ» №3, 2010). К тому времени, когда возраст мироздания достиг 10 микросекунд, кварки слились в тройки (порождая барионы — протоны и нейтроны) и пары (нестабильные мезоны, в основном пионы). На каждый барион приходилось около миллиарда высокоэнергетичных фотонов, температура которых в те времена составляла порядка 4 трлн градусов. На десятой микросекунде Вселенная заполнилась сверхгорячей плазмой чудовищной плотности (примерно 100 млн тонн на кубический сантиметр), состоящей в основном из высокоэнергетичных лептонов — электронов и позитронов, порождаемых из-за высокой температуры гамма-квантами. По сей причине эту фазу ранней истории Вселенной называют лептонной эрой (а предшествующую ей — кварковой). Размер наблюдаемой Вселенной тогда был меньше сотни астрономических единиц, то есть сильно уступал размерам современной Солнечной системы.

В истории мироздания очень важна трехминутная отметка. На этой стадии впервые появилась возможность формирования составных ядер — ядер дейтерия (протон плюс нейтрон). Энергия связи такого ядра равна 2,2 МэВ, что соответствует температуре в 25 млрд градусов. Температура упала до этой величины, когда Вселенной было всего четверть секунды. Можно подумать, что дейтерий начал образовываться уже тогда, но такой вывод будет ошибочным. Электромагнитное излучение Вселенной еще долго содержало достаточное количество горячих фотонов, которые разбивали новорожденные ядра дейтерия. Дейтерий смог «выжить», лишь когда доля фотонов с энергией более 2,2 МэВ сократилась до одной миллиардной (общее число фотонов в полтора миллиарда раз превышало число подлежащих объединению барионов!). Это произошло, когда возраст Вселенной достиг одной минуты, а еще через две минуты процесс синтеза дейтерия пошел в полную силу. Новорожденные ядра этого изотопа принялись присоединять по одному протону и одному нейтрону (в любом порядке) — так появились альфа-частицы, ядра гелия. Этот процесс занял всего несколько минут и охватил практически все нейтроны (очень небольшая их часть пошла на не переработанный в гелиевом синтезе дейтерий, гелий-3 и литий-7). Исходное соотношение числа протонов и нейтронов равнялось 7:1, и каждая новая альфа-частица оставляла после себя 12 незадействованных протонов. Так космическое пространство оказалось заполненным ядрами водорода (75% общей массы) и гелия (25%). В наше время эти показатели равны 74% и 24% — оставшиеся 2% приходятся на более тяжелые элементы, порожденные процессами звездного нуклеосинтеза.

Плазма космических пустот

Хотя звездная и околозвездная плазма вносит основной вклад в энергетику Большого космоса, в общей массе барионной материи ее доля не превышает нескольких процентов.

Большая часть барионной материи (порядка 80%) приходится на заряженные частицы, рассеянные в пространстве между галактиками и их скоплениями. Еще около 10% составляет вещество, заполняющее внутригалактическое пространство, которое тоже проявляет типичные плазменные свойства. «Межгалактическая среда по составу чрезвычайно проста. Она преимущественно состоит из одиночных протонов и электронов, но включает частицы гелия и более тяжелых элементов, — объясняет Эллен Цвейбел, профессор астрономии Висконсинского университета в Мэдисоне. — Это самое разреженное вещество во Вселенной — на 1 м 3 пространства не приходится и одной протонно-электронной пары (вблизи галактик и галактических кластеров этот показатель выше на один-два порядка). Именно поэтому межгалактическую плазму трудно наблюдать с помощью астрономических приборов. Кое-какую информацию удается получить при изучении спектров поглощения фотонов атомами элементов тяжелее водорода. Протоны и электроны межгалактической плазмы, как и любые заряженные частицы, взаимодействуют с космическими магнитными полями. Такие поля точно имеются вблизи галактик, но до сих пор не известно, существует ли единое фоновое магнитное поле, пронизывающее Вселенную. Некоторые астрофизики полагают, что такое поле существует, хоть мы не понимаем механизма его возникновения и не в состоянии измерить, так как его напряженность очень мала, меньше триллионной доли тесла. Возможно, что эту задачу со временем удастся решить, изучая поведение частиц межгалактической плазмы».

При синтезе гелия выделяется изрядная энергия (за счет этого горят звезды и взрываются водородные бомбы). Всего за несколько минут во вселенской термоядерной печи сгорело в сто раз больше водорода, чем потом во всех звездах нашей Вселенной. Однако при этом ничего особенного не произошло — Вселенная лишь немного нагрелась, после чего продолжала остывать входе дальнейшего расширения. Поскольку потепление охватило весь объем космоса, оно не породило компактных областей горячего сжатого газа в более холодной и разреженной среде, которые возникают при детонации любого заряда (хоть химического, хоть атомного). Таким образом, гигантское выделение энергии в ходе первичного нуклеосинтеза практически не сказалось на эволюции Вселенной (к слову, то же самое можно сказать и о двух еще более сильных прогревах космоса во время аннигиляции кварков и антикварков, а затем электронов и позитронов).

Первичный нуклеосинтез вновь преобразовал состав горячей плазмы юной Вселенной. А вот потом в течение 400 000 лет она не претерпевала никаких качественных превращений. Все это время, во-первых, остывал радиационный фон, причем весьма быстро, пропорционально четвертой степени растущего линейного размера Вселенной. Во-вторых, уменьшалась плотность и обычной, и темной материи, но несколько медленней (как третья степень). Плотность фотонной энергии падала быстрее, поскольку растяжение пространства не только рассеивало кванты по все большему и большему объему, но и увеличивало длины их волн, тем самым снижая частоты. Когда Вселенной стукнуло 57 000 лет, плотность лучевой энергии сравнялась с плотностью энергии частиц, а потом начала от нее отставать — наступил конец радиационной эры.

Каким тогда казался бы космос разумному наблюдателю, если бы таковой существовал? Когда Вселенной стукнуло 50 000 лет, она впервые засветилась видимым для нас голубым светом (до этого реликтовые фотоны были ультрафиолетовыми, а еще раньше, когда возраст Вселенной двигался от полутора минут к 600 годам, — рентгеновскими). К 200 000 лет цвет фотонного фона сместился от голубого к желтому, еще через 200 000 лет стал оранжевым, а по достижении миллиона лет сделался темно-красным. В возрасте Вселенной 5 млн лет ее температура упала до 600 К, практически все реликтовые фотоны перешли в инфракрасную зону и в космическом пространстве настала беспросветная тьма. Она начала рассеиваться лишь после появления самых первых звезд, где-то через 200 млн лет после Большого взрыва.

Эхо Большого взрыва

Рекомбинация космической материи не только перевела ее из ионизированного состояния в нейтральный газ, но и положила конец очень интересному явлению — плазменному звуку. Об этом «ПМ» рассказал профессор Аризонского университета Дэниел Айзенстайн.

«Звук в любой газовой среде — это колебательный процесс, в ходе которого в ней распространяются волны сжатия и разрежения. В воздухе звук переносится благодаря столкновениям между молекулами газа. В возрасте космической плазмы 100 000 лет каждый кубический сантиметр пространства содержал 2000 электронов и менее 200 ядер гелия. Однако в этом же объеме находилось приблизительно 3 трлн фотонов, которые и создавали упругую среду. Хотя давление в этой среде было крайне низким (одна стотысячная атмосферы), звук в ней распространялся со скоростью почти 60% скорости света. В зонах максимума лучевого давления температура и яркость фотонного газа возрастали, в зонах минимума — падали. Поскольку фотоны не особенно больших энергий никак не замечают присутствия друг друга, в фотонном газе звуковые колебания могли распространяться лишь в присутствии заряженных частиц, на которые рассеивались световые кванты. После рекомбинации свежеиспеченные атомы прекратили чувствовать давление света, а освободившиеся фотоны разлетелись по космическому пространству. Существовавшие в те времена колебания плотности фотонного газа законсервировались до наших дней. Температура реликтовых фотонов, пришедших из разных участков небосвода, колеблется с амплитудой порядка 1/100 000. Эти осцилляции и есть следы звуковых волн, некогда распространявшихся в фотонном газе.

Но что же все-таки произошло через 380 000 лет после Большого взрыва? Несколькими десятками тысяч лет ранее электроны начали объединяться с ядрами. Сначала альфа-частицы присоединяли к себе по единственному электрону и превращались в однократно ионизированные атомы, а затем и по второму, так что получались нейтральные атомы гелия. Позднее это же случилось и с протонами, которые положили начало атомам водорода. Подобные слияния стали возможными потому, что в лучевом фоне сократилось количество фотонов с энергией больше энергии ионизации атомов гелия и водорода. Процесс рекомбинации растянулся на 80 000 лет и практически завершился, когда температура фотонного фона упала ниже 3000 К. Повторилась трансформация, имевшая место в односекундной Вселенной: тогда пространство стало прозрачным для нейтрино, а теперь — для квантов электромагнитного излучения. Остывшие фотоны уже не могли рассеиваться на нейтральных атомах и, как некогда нейтрино, отправились в беспрепятственное путешествие по космосу. Эти реликтовые фотоны, остывшие с тех пор до 2,7 К, мы называем фоновым микроволновым излучением.

Солнечная плазма

В центральной зоне Солнца идут реакции термоядерного синтеза. Ионов как таковых там нет, элементы представлены голыми ядрами и электронами, погруженными в газ из гамма-квантов.

Хотя удельная плотность этой среды десятикратно превышает плотность свинца, она обладает динамическими характеристиками типичной плазмы.

Некоторые ядра пробиваются к поверхности светила, попадают во все более и более холодные слои и обрастают электронными оболочками. Атомам многоэлектронных элементов, входящих в состав солнечной атмосферы, как правило, не хватает всего одного-двух электронов. Правда, в верхних ее слоях, в зоне солнечной короны, где температуры измеряются миллионами градусов, степень ионизации возрастает (следует заметить, что уникальная структура коронального спектра объясняется присутствием сильно ионизированных атомов железа).

В состав солнечной атмосферы также входят ядра водорода и гелия, отрицательные ионы водорода (они играют немалую роль в поглощении инфракрасного и видимого света), и даже, в самых холодных участках, молекулы воды и моноокиси углерода — и, естественно, электроны. Так что это многокомпонентная плазма, в которой происходят сложные динамические процессы с непременным участием сильных и быстро изменяющихся магнитных полей.

На внешней границе солнечной атмосферы тяготение уже не в состоянии удерживать частицы плазмы, которые уходят в межпланетное пространство и заполняют его вплоть до границ гелиосферы.

Этот феномен называется спокойным солнечным ветром. Его состав совпадает с составом плазмы короны — это протоны и электроны с небольшой добавкой альфа-частиц, ионов кислорода, железа, кремния и некоторых других элементов.

К спокойному ветру периодически добавляются выбросы менее плотной, но зато более нагретой плазмы, порожденной мощными корональными возмущениями. Эти потоки постепенно уносят угловой момент Солнца, уменьшая скорость его осевого вращения. Не стоит удивляться, что молодые звезды солнечного типа обычно совершают полный оборот гораздо быстрее, чем наше светило.

В итоге в космическом пространстве не стало свободных заряженных частиц — то есть плазма, в той или иной форме существовавшая как минимум с микросекундного возраста Вселенной, исчезла! В результате рекомбинации она на многие миллионы лет уступила место нейтральному водородно-гелиевому газу, соседствовавшему (и взаимодействовавшему посредством гравитации!) со столь же нейтральными частицами темной материи. Когда Вселенная состарилась до 100 млн лет, а температура фонового излучения опустилась до 80 К, темная материя начала стягиваться за счет собственного тяготения во все более и более плотные сгустки. Еще через 100 млн лет эти сгустки смогли втягивать в себя частицы космического газа, из которых сформировались коллапсирующие облака, положившие начало первым звездам. Уже предшественники первого поколения таких светил, так называемые протозвезды, возродили плазменное состояние материи, которое с тех пор и доминирует в космосе.

Небесные экстремалы

Межзвездный газ относительно спокоен лишь вдалеке от массивных обитателей космического пространства, а в их окрестностях он значительно нагревается и обретает множество экзотических свойств.

«Компактные космические объекты, такие как нейтронные звезды и черные дыры, нередко имеют компаньонов — обычные звезды, — объясняет «ПМ» специалист по теоретической астрофизике из Принстонского университета Анатолий Спитковский. — Такой объект своим гравитационным притяжением вытягивает вещество из атмосферы звезды-соседки, и вокруг него формируется так называемый аккреционный диск. Температура во внутренних зонах такого диска достигает миллиона градусов. Эти области заполнены вращающейся горячей плазмой, которая выдает себя рентгеновским излучением. В этой плазме возникают магнитные поля, которые могут стать причиной образования джетов — струйных выбросов плазменных частиц, направленных перпендикулярно плоскости аккреционного диска. Еще более экстремальная плазма существует около поверхности быстро вращающихся намагниченных нейтронных звезд. Там имеются мощные электрические поля, которые отрывают электроны с поверхности звезды и разгоняют их вдоль закрученных силовых линий магнитного поля до энергий порядка триллиона электрон-вольт. Двигаясь по этим искривленным траекториям, электроны излучают гамма-кванты, которые в сильном магнитном поле порождают электронно-позитронные пары. Таким образом, нейтронная звезда оказывается окружена магнитосферой, состоящей из электронов и позитронов».