Что такое плод человека

Плод (анатомия)

Плод (лат. fetus )[1] — развивающийся в материнской утробе человеческий организм с 8-й недели развития и до момента рождения. Некоторые источники считают плодом зародыши, которые достигли возраста в 9 или 10 недель. Используется только по отношению к неродившемуся ребёнку.

От латинского названия образован термин фета́льный — свойственный плоду (эмбриону) или имеющийся у плода.

Примечания

См. также

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Плод (анатомия)» в других словарях:

Плод (значения) — Плод: В Викисловаре есть статья «плод» Плод (лат. fructus) орган растений, образуется на месте цветка после его оплодотворения. Плод (анатомия) (лат. foetus) название организма животно … Википедия

Плод (биол.) — Плод в утробе матери Плод (лат. foetus) развивающийся в материнской утробе человеческий организм с 8 й недели развития и до момента рождения. Некоторые источники считают плодом зародыши, которые достигли возраста в 9 или 10 недель. Используется… … Википедия

АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ — раздел ботаники, посвященный изучению внешнего и внутреннего строения растений. Основной объект этой науки т.н. сосудистые растения, обладающие специализированной водопроводящей тканью ксилемой. К ним относятся плауны, хвощи, папоротники,… … Энциклопедия Кольера

Патологическая анатомия внутриутробных инфекций — Внутриутробные инфекции инфекционные заболевания, возникающие вследствие анте или интранатального инфицирования. Содержание 1 Общие вопросы учения о внутриутробных инфекциях 1.1 … Википедия

Патологическая анатомия перинатального периода — Перинатальный период период с 22 полной недели (154 го дня) внутриутробной жизни плода [в это время в норме масса тела составляет 500 г.] по 7 ой день включительно (168 часов) внеутробной жизни. Перинатальный период подразделяется на три… … Википедия

Патологическая анатомия пренатального периода — Пренатальная патология изучает все патологические процессы, возникающие в пренатальном периоде, а также различные нарушения созревания гамет. Содержание 1 Прогенез и киматогенез 1.1 Периодизация киматогенеза … Википедия

Список эпизодов телесериала «Анатомия страсти» — Содержание 1 Обзор 2 Эпизоды 2.1 Сезон 1 (2005) … Википедия

Влагалище (анатомия) — Эта статья об органе половой системы человека. О других значениях термина влагалище см. Влагалище (значения) Женские внутренние органы в области таза: 1 фаллопиевы трубы; 2 мочевой пузырь; 3 лобковая кость; 4 G точка; 5 клитор; 6 уретра; 7 … Википедия

Матка (анатомия) — Эта статья об органе половой системы человека. О других значениях этого термина см. Матка Матка женщины и яичники 1 устье маточной трубы; 2, 5, 6 маточная труба; 8, 9, 10 яичник; 13 полость матки; 12, 14 кровеносные сосуды; 11 круглая… … Википедия

Матка женщины (анатомия) — Эта статья об органе половой системы человека. О других значениях этого термина см. Матка Матка женщины и яичники 1 устье маточной трубы; 2, 5, 6 маточная труба; 8, 9, 10 яичник; 13 полость матки; 12, 14 кровеносные сосуды; 11 круглая… … Википедия

Как выглядит эмбрион?

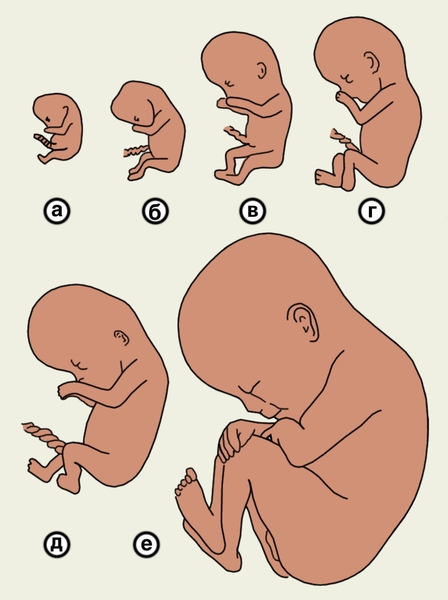

В течение всего периода беременности эмбрион человека претерпевает множественные изменения и, в итоге, от двух слившихся клеток родителей за 9 месяцев становится полноценным представителем человечества. С каждым днем, с каждой неделей организм плода увеличивается в весе и росте.

Процессами формирования и развития плода после зачатия и до рождения занимается наука эмбриология. Акушерский срок беременности начинает отсчет с последней менструации родительницы. Эмбриональный срок считается с момента оплодотворения.

Как происходит развитие эмбриона человека

Эмбрион на 1-2 недели беременности

В первые дни созревает фолликула, из которой появляется яйцеклетка. Она передвигается по маточной трубе, где и встречается со сперматозоидом. Происходит оплодотворение, в котором 23 хромосомы яйцеклетки объединяются с аналогичным количеством в сперматозоиде. От наличия в мужской клетке X или Y хромосомы зависит пол будущего ребенка. Далее в течении происходит формирование генома зародыша. На 5 день эмбрион готов к передвижению в матку. Бывают случаи, когда после оплодотворения яйцеклетка не успела добраться до матки, тогда происходит внематочная беременность. Добравшись до маточной области, гаструла, которая преобразовалась из бластулы, крепится к стенкам. На 9 день клетки формируют трёхслойную структуру. В итоге из внешнего слоя будут сформированы нервная система и кожные покровы. Средний слой будет формировать опорно-двигательную систему, мышцы, кровеносные сосуды, внутренние органы и т. д. Внутренний слой создаст полость желудочно-кишечного тракта. В середине второй недели тест на беременность уже может дать положительный эффект.

Эмбрион на 3 недели беременности

На 3 неделе продолжается деление клеток и врастание в стенку матки. Одновременно с этим запускается формирование пуповины и плаценты, а в амниотической области появляются околоплодные воды. Размер зародыша достигает 4 мм.

Эмбрион на 4 недели беременности (1 месяц)

В этот период сердце уже начинает гонять кровь по телу плода. Начинается создание мозга, спинного и головного, из нервной трубки. Кроме того, формируется начальная стадия внутренних органов, глаз и конечностей. Питательные вещества изначально потреблялись из желточного мешка, да и будущие половые клетки тоже плавают в желтке. С конца месяца функции мешочка постепенно ослабляются, и в итоге он пропадает.

Эмбрион. 5 недель с момента оплодотворения

Размер плода составляет до 2.5 мм при весе 0,4 гр. Продолжается развитие нервной системы, появляются отделы для желудка, мозга, лёгких, трахеи. Разрастаются кровеносные системы. У матери при этом появляются сонливость, тошнота, непереносимость запахов – главные признаки токсикоза.

Стремительно развиваются системы организма: совершенствуется нервная трубка, выделяются будущие отделы мозга, легкие, желудок, трахея, разрастаются кровеносные сосуды. В этот момент женщина переносит признаки токсикоза: тошнота, сонливость, непереносимость определенных запахов.

Эмбрион. 6 недель с момента оплодотворения

Эмбрион тут похож на «малька». Его размер – до 6 мм. Мозг разделяется на полушария. В сердце уже есть две камеры. Оно уже гоняет кровь, которая обогащена питательными веществами и кислородом. Формируются конечности. Формируется выделительная, дыхательная, пищеварительная система. Происходит формирование плаценты, а околоплодные воды находятся вокруг эмбриона. Малыш уже может двигаться в оболочке. Приобретается пигмент в сетчатке.

Эмбрион на 7 недели беременности

На этом этапе размер эмбриона может достигать 13-15 мм. Появляются промежутки между пальцами, хотя они практически не развиты. Увеличивается в размерах голова. Его тело все еще имеет дугообразную форму, на тазовой части сохраняется «хвостик». Дыхание и питание малыша производится из крови матери. Живот у беременной еще не прослеживается, но становятся частыми мочеиспускательные процессы из-за переизбытка жидкости в организме.

Эмбрион 8 недель

Размеры уже составляют порядка двух сантиметров. Лицо уже похоже на человеческое – различимы глаза, уши, губы и нос. Сформированы уже зачатки лёгких, пищеварительная система, сердце, мозг с двумя полушариями. Почти все самое важное сформировано. Кости пока в форме хрящей.

Эмбрион 9 недель

Этот период сопровождается быстрым ростом порядка одного сантиметра за 7 дней. Сердце уже бьется с ритмом 150 ударов. Продолжает формирование костная и мышечная ткани. Печень уже самостоятельно создает клетки крови. Голова относительно тела выглядит непропорционально большой. Черты лица уже различимы. Итоговый размер для начала 3 месяца составляет 30 мм.

Эмбрион 10 недель

В конце 10 недели размеры будут составлять порядка 4 см. веки на глазах закроются, открыть малыш их сможет сам на 7 месяце. Практически готова к работе дыхательная система. Пропадает рудиментарный хвостик, а на его месте формируются ягодицы. Малыш свободно передвигается внутри маточной области.

Скелет и его строение полностью соответствует человеку. Ручки и ножки становятся длиннее до соответствующих пропорций. Но голова будет занимать почти половину длины тела. Это объясняется активным развитием полушарий головного мозга, растёт мозжечок. Наружные половые органы развиваются уже по половому признаку. Скоро вы узнаете, он или она растёт у вас в животе. Кровь малыша приобретает свою группу и резус фактор.

В этот период будущая мама проходит множество различных исследований: ультразвуковой скриннинг, УЗИ на 12 неделе беременности. Скриннинг позволяет выявить различные патологии, неправильное строение тела и органов, хромосомные аномалии и т. д. Ультразвуковое исследование даст стопроцентный результат в определении пола ребенка. Поджелудочная и печень способны формировать секреции, голова все еще непропорциональна, у ребенка появляется рефлекс сосать палец. Размеры плода достигают 12-15 см, вес – около 50 гр. Все органы сформированы, появилась устойчивость к негативным факторам. У матери проявляются изжога, запоры и вздутия на смену токсикозу.

Малыш уже полностью питается за счет пуповины и плаценты. Начинают выделяться черты лица, ребенок может изображать эмоции. Вырастают на голове первые волоски, формируются слюнные и потовые железы. Различимы веки и брови. Все до 75 г. У мальчиков происходит формирование предстательной железы, у девочек – яичники перемещаются в тазовую область.

За эти три недели плод заметно прибавит в показателях и будет составлять 22 см в росте, 240 гр. в весе. За этот период все тело покроет первородная смазка, железы начинают вырабатывать гормоны, скелет становится намного крепче. Нижняя часть плода начинает расти быстрее верхней, то есть выравниваются пропорции. Формируются половые клетки у девочек. Эта неделя может сопровождаться первыми шевелениями плода. Поначалу они не будут активными, не стоит волноваться, если не чувствуете малыша постоянно.

В этот период ребенок может реагировать на внешние раздражители. Если мама испытывает волнение или нервозность, плод усиленно толкается. Такие воздействия порой могут быть крайне болезненными. Вес к концу периода может составлять до полутора килограмма, а рост до 40 см. В организме формируются жировые ткани, нервные связи, иммунитет. На пальцах появляются отпечатки, головной мозг активно развивается. Лёгкие при преждевременных родах могут нормально функционировать.

Пропадет практически полностью пушок на теле, малыш переворачивается вниз головой, как бы готовясь к родам. Легкие вырабатывают сурфактант для дыхания. К моменту рождения вес будет составлять 3-3.5 кг, а рост 50 см в среднем. Роды уже совсем близко. Акушерская 40 неделя родов будет соответствовать 38-й внутриутробного развития.

Выносить и родить ребенка для матери – нелегкое испытание, сопровождаемое многочисленными стрессами и проблемами со здоровьем. И в этом случае важно своевременное обращение к врачу, постоянные консультации, правильное питание, минимум физических нагрузок, отсутствие стрессовых ситуаций и многое другое. Важно, чтобы в это время будущую маму окружала забота и уход.

После рождения проблемы тоже будут. Но радость материнства сполна окупит все пережитое, а процесс воспитания и формирования личности в будущем станет интересным опытом и важным моментом в жизни каждого члена семьи.

Обращаясь в клинику, вы получаете важные консультации, при этом уменьшается риск появления проблем при рождении.

Эмбрион человека

Эмбрион человека развивается из оплодотворенной сперматозоидом яйцеклетки, в течение девяти месяцев он развивается в матке женщины, после чего плод во время родов выталкивается через родовые пути. Нужно отметить, что с 8 недели развития, когда заканчивается закладка органов и систем, эмбрион человека начинают называть плодом.

Стадии развития эмбрионa

Во время своего развития эмбрион проходит несколько стадий или периодов. Первый, наиболее короткий период – это стадия зиготы. В это время эмбрион представляет собой оплодотворенную яйцеклетку с диплоидным набором хромосом, полученным от родителей.

Вторая стадия или дробление характеризуется делением клетки на более мелкие или бластомеры. Такое деление называют дроблением, потому что в результате образуется шарик из множества мелких клеток морула. Затем внутри появляется полость, и однослойный эмбрион, напоминающий мяч, стенка которого бластодерма, а полость – бластоцеле называют бластулой.

Ткани эмбриона получают дифференциацию, часть из них составляет трофобласт, который впоследствии образует оболочку, участвующую в питании зародыша, другая часть клеток или эмбриобласт, из которого и формируется тело зародыша. Этот период развития называется гаструляцией. Клетки трофобласта с наружной стороны имеют ворсинки, которые прикрепляются к эндометрию матки и его кровеносным сосудам. Это называется имплантацией.

Уже в период гаструляции в эмбриобласте можно выделить три слоя:

Из эктодермы уже на седьмой день развития зародыша образуется амниотический пузырек, часть его похожа на диск и впоследствии из него и трофобласта формируется хорион, плацента. Из энтодермы ко второй неделе образуется желточный мешок, который у эмбриона человека функционирует недолго. Его задача обеспечить на первых этапах развития питание эмбриона, затем он участвует в кроветворении.

Следующая стадия развития эмбриона – это формирование органов и систем организма из различных листков эмбриобласта. Уже на третьей неделе развития происходит закладка нервной трубки или спиной струны. Этот процесс завершается к концу 4-й недели, когда первичная полоска, углубляясь, свертывается, и образуется трубка.

Зачатки конечностей

Зачатки конечностей возникают на 5 ой неделе, причем кожа образована эктодермой, а мышечные ткани мезодермой. Эктодерма также участвует в образовании нервной ткани и органов чувств. На седьмой неделе появляются зачатки пальцев. Из энтодермы образуются органы пищеварения, железистые ткани. А в образовании мочеполовой системы участвуют клетки мезодермы.

Когда эмбрион человека начинают называть плодом

Зародыш на восьмой уже весит 4—5 граммов, а его длина составляет 4 сантиметра. В это время закладка основных органов завершена, и эмбрион человека начинают называть плодом.

Дальнейшее развитие плода можно проследить по календарю беременности, но так как основные органы закладываются именно в период эмбриогенеза, первые 8 недель считаются наиболее опасными. Нарушения развития в этот период приводят к аномалиям, которые часто несовместимы с жизнью, и в результате таких патологий развития может произойти ранний выкидыш.

Что такое плод человека

Полезное

Смотреть что такое «Плод» в других словарях:

плод — плод, а … Русское словесное ударение

плод — плод, а … Русский орфографический словарь

плод — плод/ … Морфемно-орфографический словарь

ПЛОД — ПЛОД, плода (плода устар.), мн. плоды, муж. 1. Часть растения, развивающаяся из цветка (преим. из завязи) в результате опыления и содержащая семена (бот.). Односемянные, многосемянные плоды. 2. Сочная съедобная часть некоторых растений (фрукты,… … Толковый словарь Ушакова

Плод — После того как произошло оплодотворение яйцеклетки и началось образование зародыша, цветок или только гинецей вступает в новую фазу развития, которая завершается формированием плода, этого характернейшего органа цветковых растений. Но что … Биологическая энциклопедия

плод — сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? плода, чему? плоду, (вижу) что? плод, чем? плодом, о чём? о плоде; мн. что? плоды, (нет) чего? плодов, чему? плодам, (вижу) что? плоды, чем? плодами, о чём? о плодах 1. Плодом называется съедобная… … Толковый словарь Дмитриева

ПЛОД — • ПЛОД, в ботанике содержащая семена спелая ЗАВЯЗЬ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ (цветущих растений), окруженная разросшимся околоплодником (плодовой оболочкой). Плоды служат запасом пищи для вызревания семян и способствуют их распространению. Многие плоды… … Научно-технический энциклопедический словарь

плод — а; м. 1. Сочная съедобная часть некоторых растений (фрукты, ягоды). Разрезать п. Кислый п. Большой п. Снимать плоды. Продавать плоды. Варить варенье из плодов. Лопнувшая кожица плода. Сок из плодов. Диатез от плодов. Плоды земли; земные плоды… … Энциклопедический словарь

ПЛОД — ПЛОД, а, муж. 1. Часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. Односемянный, многосемянный п. Сочные плоды (фрукты, ягоды). Сухие плоды (бобы, стручки, орехи, жёлуди). Зрелый, незрелый п. Съедобные плоды. 2. Организм… … Толковый словарь Ожегова

Что такое плод человека

ПЛОД (fetus) — развивающийся организм, начиная с 9-й недели внутриутробного развития до рождения. До 9-й недели развивающийся организм носит название зародыша (см.) или эмбриона.

Основы учения об эмбрионе и внутриутробном плоде заложены К. Ф. Вольфом, К. М. Бэром, А. О. Ковалевским, И. И. Мечниковым, а также Ру (W. Roux), Дж. Баркрофтом, А. Г. Кнорре и др. Большой вклад в развитие учения о физиологии и патологии Плода в антенатальном периоде внесли Л. С. Персианинов, В. И. Бодяжина, Н. Л. Гармашева, П. Г. Светлов, К. В. Чачава.

Плод непрерывно взаимосвязан с организмом матери, на протяжении всей беременности функционирует система мать — плацента — плод, материнский организм обеспечивает оптимальные условия для развития Плода. Во взаимодействии матери и Плода участвуют нервные, биохимические, эндокринные, иммунные и другие механизмы, обусловливающие процессы взаимной адаптации организмов матери и П. Полноценная интеграция организма матери и П. происходит после развития плаценты (см.). По мере прогрессирования беременности (см.) возрастает роль рефлекторных реакций П. в регуляции различных параметров гомеостаза в системе мать — плацента — плод. П. приспосабливается к изменяющимся условиям материнского организма, а последний приспосабливается к потребностям П., тем самым обеспечивается гомеостаз организма матери и П., необходимый для успешного развития П. Н. Л. Гармашевой и др. показано, что наряду с разносторонними гуморальными взаимосвязями матери и П. в постоянной взаимоадаптации обоих организмов большую роль играет ц. н. с. матери, а во второй половине беременности — также и ц. н. с. плода.

Содержание

Развитие плода

В большинстве случаев беременность у женщины продолжается 10 акушерских, или лунных, месяцев (указаны в тексте римскими цифрами); акушерский месяц составляет 28 дней.

В конце I месяца беременности зародыш имплантирован в слизистую оболочку матки, трофобласт (см.) хорошо развит, происходит образование зачатков органов и плодных оболочек (см.).

В конце V месяца длина П. ок. 25 см, вес ок. 300 г. Движения настолько активны, что ощущаются матерью, а сердцебиение П. может быть прослушано. Кожа П., начиная с головы и лица, покрывается тончайшими (пушковыми) волосами (lanugo). Тело П. покрывается первородной смазкой (см.), состоящей из смеси жироподобного секрета сальных желез с чешуйками эпидермиса. В кишечнике формируется меконий (первородный кал). Начинается отложение подкожной клетчатки (в нижнем отделе живота).

В конце VI месяца длина П. ок. 30 см, вес ок. 700 г, внутренние органы созревают настолько, что иногда при соответствующих специально созданных условиях П. может развиваться внеутробно.

В конце VII месяца длина П. ок. 35 см, вес ок. 1000 г. П. имеет «старческий» вид из-за плохого развития подкожной клетчатки, все тело покрыто пушковыми волосами, хрящи ушных раковин очень мягкие, ногти не достигают кончиков пальцев, у девочек большие половые губы не покрывают малые, у мальчиков яички не опустились в мошонку, пупок расположен ближе к лобковому симфизу. П. при этом недоношенный и недозрелый, т. е. маложизнеспособный, т. к. функции его органов и систем еще недостаточно совершенны. После рождения выживаемость такого П. невелика и возможна лишь при особо благоприятных условиях. В конце VIII месяца длина П. ок. 40 см, вес ок. 1600 г. П. лшзнеспособен, но нуждается в особых условиях внеутробного развития.

В конце IX месяца П. приобретает признаки зрелости: длина его 45 см, вес ок. 2500 г, «старческий» вид утрачивается (вследствие развития подкожной клетчатки), кожа становится розовой, пупок располагается посередине между мечевидным отростком и лобком. П. жизнеспособен.

Признаки зрелости плода

Доношенный П. (т. е. имеющий внутриутробный возраст 40 нед.) может иметь признаки незрелости при неблагоприятных условиях внутриутробного развития. Иногда, наоборот, и недоношенный П. рождается зрелым. Следовательно, понятия доношенности (см.) и зрелости П. не всегда идентичны, хотя в большинстве случаев совпадают. Для определения возраста П. по его длине Гаазе (К. F. Haase) предложил следующую формулу: в первые пять мес. длина плода в сантиметрах соответствует числу месяцев беременности, возведенному в квадрат, в последние пять мес.— умноженному на 5.

Важными признаками зрелости П. являются его длина (не менее 47 см) и вес (не ниже 2500 г). Новорожденные, имеющие длину 47 см и более, считаются зрелыми, 45 см и меньше — недозрелыми (иногда их неточно называют незрелыми). Новорожденные весом ниже 2500 г считаются недозрелыми. Установление зрелости или недозрелости новорожденных производится совместно акушерами и педиатрами на основании оценки описанных признаков зрелости. Кроме того, к признакам зрелости относят положение пупка (посередине между лобковым симфизом и мечевидным отростком), выпуклость груди плода, ширину плеч (диаметр плеч больше прямого размера головки), состояние кожи (бледно-розовый цвет, эластичность, отсутствие морщинистости в связи с хорошо развитой подкожной клетчаткой, наличие пушка только на плечах и верхней части спины), развитие волос и ногтей (волосы на голове длиной до 2 см, развиты брови и ресницы, ногти достигают кончиков пальцев), упругость хрящей ушных раковин и носа, опущение яичек (у мальчиков) в мошонку и прикрытие малых губ и клитора большими половыми губами (у девочек), активность движений и громкий крик. Большое значение в акушерстве имеют строение и размеры мозгового черепа П. Кости мозгового черепа соединены между собой прослойками соединительной ткани, швами, из которых акушерское значение имеют стреловидный (между теменными костями), лобный (между лобными костями), венечный (между лобными и теменными костями) и ламбдовидный (между теменными и затылочными костями). Из родничков наибольшее значение имеет передний (большой) родничок (на пересечении венечного шва с лобным и теменным) — в виде углубления ромбовидной формы, закрытого фиброзной мембраной, и задний (малый) родничок (на пересечении стреловидного шва с ламбдовидным).

Различают следующие размеры головки П.: прямой (diameter fronto-occipitalis) — от надпереносья (глабелла, Т.) до самой отдаленной части затылка [наружный затылочный выступ (protuberantia occipitalis externa)] — 12 см, длина окружности головки по этому размеру составляет 34—35 см; большой косой (diameter mentooccipitalis) — от подбородка до наружного затылочного выступа — 13,5 см, длина окружности по нему составляет ок. 40 см; средний косой (diameter suboccipitofron-talis) — от подзатылочной ямки до наиболее отдаленной точки лобного шва — 10,5 см, длина окружности по нему равна 33—34 см; малый косой (diameter suboccipitobregmaticus) — от подзатылочной ямки до середины большого родничка — 9,5 см, длина окружности по нему равна 32 см; малый поперечный (diameter bitemporalis) — между наиболее отдаленными точками венечного шва — 8 см; большой поперечный (diameter biparietalis) — наибольшее расстояние между теменными буграми — 9,5 см; отвесный, или вертикальный (diameter verticalis s. tra-clielobregmaticus), — от верхушки темени до подъязычной области — 9,5—10 см (рис. 2, а, б). Определяют также поперечный размер плечиков П. (diameter biacromialis) — 12 см (длина окружности равна 34—35 см), поперечный размер ягодиц (diameter biiliacus) — 9—9,5 см (длина окружности составляет 28 см).

При весе от 4000 до 5000 г П. считается крупным, от 5000 г и выше — гигантским. Крупные П. составляют ок. 10% новорожденных, гигантские встречаются гораздо реже (1 : 3000—5000 родов). Повышение веса П. может быть связано с особенностями питания матери и функции плаценты, наследственными факторами, числом родов, патологией во время беременности (сахарный диабет, гемолитическая болезнь и др.) и П. (гидроцефалия, тератомы и т. п.). Новорождённый (см.), имеющий большой вес, должен быть тщательно обследован для исключения возможной патологии.

Переношенным называется П., родившийся при сроке беременности св. 41—42 нед. и имеющий признаки переношенности: повышенный вес и длина, плотные кости черепа с узкими прослойками соединительной ткани между ними, роднички небольших размеров, ядра окостенения в проксимальном эпифизе большеберцовой и плечевой костей и др. (см. Перенашивание беременности). Срок беременности 41—42 нед. в ряде случаев является признакОхЧ пролонгированной беременности.

Расположение плода и его частей

Положение П. (situs) определяется отношением длинника П. (его продольной оси) к продольной оси матки. Правильным положением П. в матке считается такое, при к-ром продольная ось П. совпадает с продольной осью матки. Оно встречается в 99,5% всех родов. Неправильным положением считается такое, при к-ром продольная ось П. пересекает под тем или иным углом продольную ось матки (косое или поперечное положение П.). Исход родов в значительной степени определяется правильностью положения П. При неправильном положении П. роды, как правило, требуют врачебного вмешательства.

Предлежание П. (praesentatio) определяется характером предлежащей части, т. е. той части П., которая находится непосредственно над входом (или во входе) в таз. При правильном положении П. предлежание может быть либо головным, либо тазовым. Вариантами головного предлежания являются затылочное (в большинстве случаев), переднеголовное, лобное и лицевое; вариантами тазового предлежания П. являются ягодичное, ягодично-ножное (полное и неполное), ножное (полное и неполное). При неправильнОхМ положении П. предлежащей части нет, она может образовываться в родах, когда ко входу в таз подходит плечико плода или его бок, выпадает ручка и т. п.

Позиция П. (positio) — отношение его спинки к сагиттальной плоскости матки. Если спинка находится слева, говорят о первой позиции, справа — о второй. Вид П. (visus) — отношение спинки к фронтальной плоскости матки. Различают передний вид (спинка кпереди) и задний (спинка кзади).

Членорасположение (habitus) — взаимоотношение головки, туловища и конечностей. Нормальным называется членорасположение, при le-ром П. согнут, занимая наименьший объем, соответствующий полости матки (головка согнута, подбородок приближен к груди, спинка дугообразно согнута, верхние конечности скрещены на груди, нижние согнуты в тазобедренных и коленных суставах и прижаты к брюшной стенке). Такое членорасположение свойственно П. уже в самых ранних сроках беременности и обусловлено особенностями развития и тонуса нервно-мышечного аппарата.

Вставление головки (inclinatio): различают вставление головки по оси таза (осевое), при к-ром стреловидный шов совпадает с поперечным размером входа в малый таз, и внеосевое, при к-ром стреловидный шов отклоняется от оси таза, т. е. от поперечного размера входа (внеосевое вставление). При внеосевом вставлении первой во вход в таз вступает либо передняя теменная кость (передний асинклитизм), либо задняя (задний асинклитизм). О виде асинклитизма судят по положению стреловидного шва: при переднем асинклитизме стреловидный шов смещается ближе к мысу крестца, при заднем — к лобковому симфизу. Положение П. в полости матки окончательно устанавливается к концу беременности, оно определяется двигательной активностью П. и ответной рефлекторной деятельностью матки.

Становление функций органов и систем плода

Становление функций органов и систем плода начинается в эмбриональном периоде, когда закладываются зачатки всех важнейших органов, но особенно интенсивно оно происходит в фетальном периоде (см. Органогенез, Системогенез, Эмбриональное развитие).

На самых ранних стадиях развития происходит образование ферментов П. с формированием определенных ферментных систем (см. Антенатальный период). Существенное значение имеет становление ферментных систем, катализирующих биосинтез веществ, необходимых для развития и жизнедеятельности П. Отдельные ферменты, ответственные за формирование специализированных функций клеток, могут то появляться, то исчезать во время развития эмбриона или П. Так, приблизительно до 14-й нед. беременности печень плода не может выделять глюкозу и эту функцию выполняет плацента. Впоследствии плацента утрачивает эту способность, а печень П. ее приобретает. Ряд необходимых ферментов может переходить к П. и от организма матери (через плаценту), хотя свойства ферментов П. и взрослого организма не всегда идентичны.

Первые кровяные островки в эмбриональной мезенхиме образуются у 19-дневного зародыша. Гемопоэз в печени начинается на II месяце внутриутробного развития. На III месяце в него включается селезенка, на IV—V месяце начинается третий, костномозговой, период. Ранние очаги кроветворения носят временный характер и прекращают свою функцию еще до рождения П. (см. Кроветворение). Основными очагами гемопоэза у П. являются красный костный мозг и лимф. узлы. Селезенка как кроветворный орган начинает активно функционировать с V месяца беременности. В ней образуются преимущественно лимфоциты, а также эритроциты и клетки миелоидного ряда. На 7—8-й неделе в крови обнаруживаются эритроциты, на 12-й — клетки миелоидной группы, на 16-й — лимфоциты; тромбоциты появляются во второй половине беременности. В первые 6 нед. беременности эритроциты имеют ядра. Количество ядросодержащих эритроцитов снижается до 10% к 10-й неделе беременности и составляет 0,1% при рождении. На II мес. беременности содержание эритроцитов ок. 1 млн., в дальнейшем количество эритроцитов увеличивается на 0,5 млн. каждые 4 нед. Содержание гемоглобина в крови П. относительно велико (ок. 100 г/л к IV месяцу), к моменту рождения П. оно увеличивается до 157 г/л. Гемоглобин П. имеет большее сродство к кислороду по сравнению с гемоглобином матери. К концу беременности фетальный гемоглобин замещается почти полностью гемоглобином взрослых. У зрелого плода в крови содержится от 4,5 до 7,5 млн. эритроцитов.

До 20-й недели внутриутробного развития кровь П. обладает низкой свертываемостью. На 21—22-й неделе в ней начинает определяться протромбин, к 24-й неделе отмечается повышение содержания и других коагулянтов (активность V-фактора достигает 15,2 содержание фибриногена — 105 мг/100 мл, резко ускоряются время рекальцификации и толерантность плазмы к гепарину, свободный гепарин определяется к концу 24-й недели). В дальнейшем наблюдаются только количественные изменения содержания прокоагулянтов и антикоагулянтов.

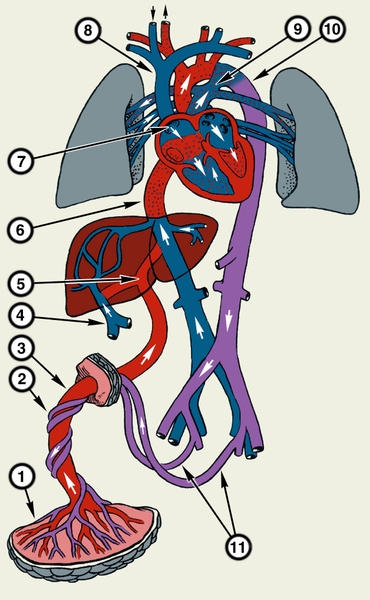

В ранние стадии развития эмбриона питание происходит за счет запасов цитоплазмы яйцеклетки и ее лучистого венца, затем последовательно развиваются желточный и аллантоисный (пупочный) типы кровообращения. Плацентарное кровообращение устанавливается к концу III месяца беременности. Сердце начинает формироваться на 3-й неделе беременности и функционировать к концу 4-й недели, но форму четырехкамерного приобретает к 8-й нед. Вначале выброс крови из обоих желудочков одинаковый; предсердия тонкостенные и слабо проталкивают кровь через предсердно-желудочковые отверстия. Волокна блуждающего и симпатических нервов появляются на 7-й неделе внутриутробного развития. Выброс крови из обоих желудочков возрастает с увеличением веса П., при этом усиливается кровоток к П. и снижается — к плаценте. После завершения процесса развития иннервации сердца частота сердцебиения у П. становится в два раза чаще, чем на ранних стадиях его развития. Ритм сердца П. изменяется во время бодрствования и ночного сна беременной женщины. В конце беременности частота сердцебиений плода 120— 140 ударов в 1 мин. Движение крови начинается в парных сосудах эмбриона после 4-й недели бере-меянооти, к 8-и неделе заканчивается формирование основных сосудов, в дальнейшем развитие сосудистой сети продолжается. Кровообращение у П. имеет свои особенности (см. Кровообращение, особенности у детей). Средние значения артериального давления у П. постепенно повышаются от 39/21 мм рт. ст. на V месяце внутриутробной жизни до 55/25 мм рт. ст. на VI—VII месяце и до 80/45 мм рт. ст. при рождении.

Нервная система (см.) закладывается на 4-й неделе беременности, а в конце 7-й — обнаруживаются первичные ядра и проводящие пути архэнцефалона. На II мес. беременности у П. отмечаются двигательные рефлексы, в основном генерализованные. На ранних стадиях развития медуллярный зачаток делится на 2 части — спинной и головной мозг. В дальнейшем по мере повышения структурной организации мозга и его дифференцировки происходит совершенствование его рефлекторных связей и развитие периферической нервной системы. На ранних этапах развития начинается формирование основных двигательных механизмов, а к концу эмбрионального развития наблюдаются элементарные формы двигательной активности. Выявлены последовательные стадии развития рефлекторной деятельности в эмбриональном и фетальном периодах (стадия первичных двигательных рефлексов, стадия первичной и вторичной генерализации рефлексов, стадия специализации рефлекторных реакций). У зрелого П. регистрируются биотоки головного мозга, что свидетельствует о включении коры большого мозга в регуляцию рефлекторной деятельности. К 23— 24-й неделе внутриутробного периода низшие отделы ц. н. с. являются достаточно зрелыми в функциональном отношении и могут обеспечить необходимую (хотя еще очень несовершенную) адаптацию организма.

Формирование основных функциональных систем в организме П., сменяющих локальные формы рефлексов, заканчивается к 24-й нед. беременности. К этому времени появляются сложные, координированные реакции плода, что объясняется соответствующим уровнем развития регулирующих центров (ретикулярной формации, базальных ядер). Так, хватательный рефлекс возникает еще на 11-й неделе беременности и окончательно формируется к 24—29-й неделе, когда в него входят реакции обеих конечностей, а сила и продолжительность схватывания достигают максимума.

Органы чувств у зрелого П. развиты неодинаково; так, слух недостаточен, зрение ограничивается светоощущением, болевая чувствительность развита недостаточно, однако вкус, осязание и температурная чувствительность развиты хорошо.

Функциональная система сосания начинает формироваться в виде отдельных элементов с 9,5 нед. внутриутробного развития, а окончательно формируется к 24—25-й неделе, когда координируются глотательные и дыхательные движения.

С 20-й нед. плод получает от матери (через плаценту) иммуноглобулины, к-рые обеспечивают пассивный иммунитет. Через плацентарный барьер проходит только IgG, содержание которого у зрелого новорожденного почти такое же, как у матери (см. Иммунология эмбриогенеза). Через плаценту могут проходить антитела против герпеса, гриппа, вирусного энцефалита, дифтерии, коклюша, оспы, полиомиелита, эпидемического паротита, скарлатины, столбняка, токсоплазмоза, неполные Kh-анти-тела и изогемагглютинины. Если по каким-либо причинам не происходит переход антител через плаценту, то плод остается без иммуноглобулинов. Пассивный переход антител связан с катаболическим обменом, поэтому вследствие незрелости иммунного аппарата новорожденного может возникнуть иммунологическая критическая ситуация, причем особенно страдают недоношенные, отстающие в развитии и переношенные дети, у которых понижен уровень иммуноглобулинов. При достаточной зрелости иммунного аппарата после 20 нед. беременности П. может вырабатывать специфические антитела. Напр., IgM может быть выявлен постнатально в крови из пуповины, хотя он обычно не проходит через плацентарный барьер, т. е. не является антителом материнского происхождения. Высказывается предположение о возможной выработке IgA в плаценте, а также о возможности синтезирования плодом IgG. К 20-й нед. внутриутробного развития в сыворотке крови П. выявляется до 12 антигенов (альбумины, альфа-1-, альфа-2-, бета-1-,- бета-2- и гамма-глобулины). До 20-й недели в сыворотке крови плода нарастает количество а-протеина, затем его содержание постепенно уменьшается.

На I — II мес. беременности закладываются все железы внутренней секреции, а к концу 20—21-й недели — они начинают функционировать. Формирование фолликулов щитовидной железы (см.) и образование в них коллоида отмечено уже с III мес. беременности, на IV мес. количество коллоида возрастает и начинает образовываться тироксин. Дифференцировка клеток аденогипофиза начинается на 7 — 8-й неделе беременности, синтез АКТГ происходит несколько позднее и к 20—21-й неделе достигает уровня, свойственного новорожденному. Надпочечники П. крупнее, чем надпочечники взрослого человека, они состоят почти исключительно из клеток коркового вещества, к-рые вырабатывают гидрокортизон, андрогенный гормон и ферменты. Корковое вещество надпочечников (см.) начинает функционировать с III мес. беременности, мозговое вещество надпочечников — после рождения 17.

Первичные островки поджелудочной железы (см.) образуются у П. на 10—14-й неделе беременности, в них к этому моменту уже можно различать а- и p-к летки. Затем в островках начинают преобладать бета-клетки, после VI мес. все островки подвергаются регрессу и заменяются вторичными (окончательными) островками, к-рые состоят преимущественно из бета-клеток. Инсулин начинает вырабатываться с 10—14-й недели беременности.

Половые железы П. формируются под воздействием эстрогенов матери и хориона плаценты. На IV мес. беременности в яичниках (см.) П. возникают первичные, или примордиальные, фолликулы, на V мес. начинается их рост и атрезия. К концу беременности в яичниках П. имеется значительное количество атрезированных фолликулов. Возможно, что синтез стероидов (эстрогенов, прогестерона) яичниками П. начинается еще внутриутробно. Яички (см.) формируются из мезодермы и начинают дифференцироваться ок. 7-й недели внутриутробного развития; из анастомозирующих тяжей клеток развиваются семенные канальцы, а из соединительной ткани — интерстициальные клетки, к-рые особенно интенсивно образуются на 9—10-й неделе, с чем связывают начало их гормональной деятельности. После 20-й недели внутриутробного развития в яичках образуются гоноциты и фолликулярные клетки. В дальнейшем гоноциты превращаются в сперматогонии, а фолликулярные клетки — в клетки Сертоли.

Закладка дыхательной системы происходит в конце 2—3-й недели беременности, между 5-й и 16-й неделями дифференцируются бронхи, бронхиолы и сосуды легких, последними — альвеолы и альвеолярные ходы. У зрелого П. структура дыхательной системы такая же, как и у взрослого человека. Одновременно с развитием дыхательной системы развиваются и регулирующие ее образования в ц. н. с. (дыхательный центр формируется к 21—22-й неделе). П. непрерывно совершает нерегулярные дыхательные движения уже с 22—24-й недели внутриутробного развития, причем по характеру этих движений можно судить о состоянии П. Дыхательные движения внутриутробно совершаются при закрытой голосовой щели, поэтому массивной аспирации околоплодных вод не происходит, а небольшое их количество, попадающее в дыхательные пути, всасывается. Достаточное снабжение П. кислородом обеспечивается развитием сосудистой системы ворсин хориона, интенсивностью маточно-плацентарного кровообращения, проницаемостью плацентарного барьера для кислорода (и других веществ), свойствами эритроцитов и гемоглобина П.

Питание П. осуществляется через плаценту, которая обладает способностью не только пропускать необходимые вещества из крови матери, но и осуществлять ферментативную переработку белков, жиров и углеводов, необходимую для усвоения их П. К III — IV месяцу беременности уже существуют основные структурные элементы пищеварительной системы П., к-рые начинают функционировать внутриутробно.

Печень плода с ранних сроков беременности выполняет функцию кроветворения. С V мес. беременности эту функцию выполняет красный костный мозг (см.), а в печени осуществляется обмен веществ, в основном гликогенез из глюкозы, поступающей через плаценту. Основными ферментами печени являются в это время высокоактивные глюкокиназа и гексокиназа. Депо гликогена вначале образуется в плаценте, а с 10-й недели — в печени, легких, сердце и головном мозге П. При гипоксических состояниях может осуществляться анаэробное расщепление глюкозы. Конечным продуктом при этом является молочная к-та; при увеличении содержания ее в крови наступает метаболический ацидоз. Фруктоза и галактоза либо вовсе не используются П., либо потребляются в незначительном количестве. Аминокислоты для синтеза белков поступают из организма матери и лишь в незначительной степени могут синтезироваться П. Анаболический обмен белков у П. весьма интенсивен.

Жирные к-ты и липиды переходят к плоду через плаценту. Состав свободных жирных к-т у плода и матери различен; так, у П. преобладает пальмитиновая к-та, а у матери — олеиновая. При гипоксии вначале используются свободные жирные к-ты матери и плаценты и лишь потом — плода. В плаценте под действием липопротеиназы происходит переработка жирных к-т и триглицеридов, после чего они могут переходить к П.

В последние месяцы беременности в печени П. откладывается железо. Железы слизистой оболочки кишки (gll. intestinales) вырабатывают ферменты, переваривающие заглатываемые околоплодные воды, из которых образуется первородный кал (меконий). Возможно, что заглатывание околоплодных вод П. способствует регуляции их объема, стимуляции вкусовых рецепторов П. и создает своеобразную «тренировку» для моторной и пищеварительной функции жел.-киш. тракта П.

Продукты обмена П. через плаценту переходят в кровь матери и выделяются ее почками. Основные структурно-функциональные единицы П.— нефроны — образуются к 9— 10-й неделе беременности. Нефроны в почке П. расположены компактнее, чем у взрослого человека, фильтрующая поверхность клубочков (почечных телец, Т.) сравнительно невелика, почечные канальцы короткие, петли нефронов не развиты. На 11 — 12-й неделе беременности в почечные лоханки поступает безбелковая жидкость; 6-месячный П. выделяет мочу, которая поступает в околоплодную жидкость.

Критические периоды в развитии плода — периоды, в течение которых П. особенно чувствителен к воздействиям различных факторов. Они связаны с формированием связей зародыша с организмом матери, в частности с васкуляризацией ворсин хориона, образованием плаценты, установлением плацентарного кровообращения. Основными критическими периодами для зародыша и П. человека являются конец предимплантационного периода и период имплантации (первая неделя после зачатия), период плацентации (9—12-я неделя после зачатия), период образования зачатков органов (3—6-я неделя). Нек-рые исследователи объединяют критические периоды органогенеза и плацентации в один период. Патогенные воздействия на организм зародыша и П. в эти периоды приводят в большинстве случаев к его гибели (см. Внутриутробная смерть), порокам развития, а также нарушению функций закладывающихся органов и систем, особенно тех из них, к-рые претерпевают интенсивную дифференцировку и повышение обмена веществ. Особенно чувствительны зачатки нервной и сердечно-сосудистой систем, системы крови (см. Антенатальная патология). По данным В. И. Бодяжиной (1963), условно может быть выделен критический период во время фетогенеза (18— 20-я и 22—24-я недели), когда возникают качественные изменения в биоэлектрической активности головного мозга, рефлекторных реакциях, гемопоэзе, продукции некоторых гормонов и организм П. как бы переходит в новое качественное состояние.

На развитие плода влияют повреждающие факторы окружающей среды. Окружающей средой для П. является организм матери, и изменения состояния матери могут отразиться на состоянии П. Наиболее распространенными патогенными факторами для П. являются неполноценное и несбалансированное питание матери, экстрагенитальные, особенно инф. болезни матери, поздние токсикозы беременных (см.), воздействие алкоголя и никотина, иммунол, конфликт (гл. обр. по резус-фактору), лекарственные средства, употребляемые во время беременности. Механизмы влияний окружающей среды на П. реализуются через изменение параметров гомеостаза матери, изменение функций матки и плаценты (в основном путем изменения интенсивности маточно-плацентарного кровообращения), проникновение к П. веществ, чуждых как для матери, так и для П. Эти механизмы при определенных условиях приводят либо к отставанию развития П., либо к его гипоксии (острой или хронической), заболеваниям, в т. ч. аномалиям развития, или к гибели П. Нередко наблюдается сочетанное воздействие последствий неблагоприятных внешних факторов на П.

Эти же воздействия в более поздние сроки беременности обусловливают отставание П. в развитии и его заболевания. В ранние сроки беременности, в период интенсивного роста (до специфической дифференцировки тканей), каждый орган плода особенно чувствителен к повреждающим влияниям. Особенно выражен тератогенный эффект воздействий в критические периоды развития органов. В более поздние сроки беременности существенную роль в механизме повреждения П. играет отставание в развитии плаценты.

Однако наряду с высокой повреждаемостью зародыш и П. обладают выраженной способностью к восстановлению.

Методы исследования

Методы исследования включают обследование матери и П. При обследовании матери проводят: определение титра антител в крови (при контакте с больным краснухой, подозрении на листериоз, Токсоплазмоз и т. п.), содержания в крови белков, клеток П., в крови и моче — эстрогенов, прогестерона или прегнандиола, ферментов (щелочной фосфатазы, трансаминазы, холинэстеразы и др.), гормонов плаценты (хориогонического, лактогенного и др.), цитологическое исследование влагалищных мазков, исследование состояния маточно-плацентарного кровообращения (прямые и непрямые методы — плетизмография, реографии и др.). Обследование П. включает: Электрофизиологические методы, электрокардиографию, кардиотокографию (с функциональными пробами), регистрацию двигательной активности, реоэнцефалографии), амниоскопию (см.), анализ крови из головки П. (для определения кислотно-щелочного равновесия и других биохим, показателей), фетоскопию, фетографию, амниография) (см. Беременность, рентгенологическое исследование), биопсию хориона и плаценты, определение места прикрепления плаценты (см. Плацентография), трансабдоминальный амниоцентез (см.), исследование околоплодных вод — биохимическое, гормональное, цитологическое, иммунологическое, спектрофотометрическое, хромосомный анализ, определение полового хроматина (см.) в клетках и ферментный анализ околоплодных вод (см.).

Электрофизиологические методы исследования плода включают: реоэнцефалографии) (РЭГ), фонокардиографию (ФКГ), электрокардиографию (ЭКГ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ) плода, а также эхографию.

Различают непрямые и прямые Электрофизиологические методы исследования. При непрямых методах электроды или микрофон накладывают на переднюю стенку живота беременной или роженицы, исследования проводят как во время беременности, так и во время родов; к ним относятся ФКГ и непрямая ЭКГ.

При прямых методах регистрация ведется непосредственно от плода во время родов и требует следующих условий: раскрытие шейки матки на 3 см и более, разорванный плодный пузырь, отошедшие околоплодные воды и вступление головки во вход малого таза. Большим достижением прямых электрофизиологических методов исследования были разработка К. В. Чачавой с соавт, вакуумного способа наложения электродов и создание датчиков биотоков мозга плода и датчиков электрофизиологических параметров плода, позволивших производить синхронную регистрацию нескольких показателей (ЭЭГ и ЭКГ; ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ).

Реоэнцефалографии П.— метод исследования церебральной гемодинамики П. во время родов. Принцип реоэнцефалографии (см.) основан на определении импеданса (см.); метод прост, информативен и является единственным, позволяющим непосредственно изучать мозговое кровообращение плода. Запись ведется на реографе, фиксация электродов на головке плода вакуумная, применяется лобно-затылочное отведение. Изучение РЭГ плода в процессе физиол, родов выявило зависимость показателей от расположения головки: по мере продвижения ее в полости малого таза амплитуда РЭГ уменьшается, в то время как длительность анакроты, катакроты и других показателей увеличиваются, вершина кривой все более закругляется, уплощается, сглаживается и дикрота смещается вверх. Все это указывает на снижение мозгового кровотока, повышение сосудистого тонуса и затруднение венозного оттока; при первых родах эти изменения более выражены. При родах, осложненных нефропатией беременных, уже с начала регистрации РЭГ плода отмечаются патол, изменения, к-рые по мере течения родов и продвижения головки нарастают.

Фонокардиография П.— метод регистрации звуков, возникающих в результате сердечной деятельности П. Он основан на трансформации звуковой энергии в электрическую с последующим усилением, спектральным разложением и записью (см. Фонокардиография). Регистрация может проводиться аппаратами ФКГ для взрослых или электрофонокардиографом матери и плода ЭМП 2-01. ФКГ удается обычно зарегистрировать после 20—24-й недели беременности. Синхронная регистрация ФКГ и ЭКГ плода дает возможность достоверно интерпретировать ФКГ и провести фазовый анализ. Нормальная ФКГ П. обычно состоит из I и II тонов, III и IV тоны регистрируются крайне редко. Амплитуда осцилляций и продолжительность тонов диагностического значения не имеют. Иногда на ФКГ плода находят раздвоение тонов; если оно не превышает 0,02 сек., то его не считают патологическим. Кроме тонов, на ФКГ плода могут регистрироваться шумы, чаще систолические, к-рые наблюдаются как в норме, так и при патологии, и очень редко диастолические шумы, к-рые обнаруживаются только при патологии. Важными критериями интерпретации ФКГ являются ритмичность и частотная характеристика сердцебиения. Исследование в динамике и проведение функциональных проб повышают диагностические возможности метода.

Прямая ЭКГ плода представляет собой свободную от каких-либо наслоений запись всех зубцов, что позволяет провести развернутый анализ. Достоинством метода является возможность регистрации ЭКГ в разные периоды родов, применения функциональных проб, а специально сконструированные электроды позволяют исследовать ЭКГ при вакуум-экстракции и тракции акушерскими щипцами. Получение объективной информации о состоянии П. облегчает выбор наиболее оптимального варианта ведения родов.

Электроэнцефалография П. позволяет регистрировать биотоки головного мозга П. во время родов. Запись может производиться на любом электроэнцефалографе (см. Электроэнцефалография). Датчики фиксируют в теменной или теменно-затылочной области головки П.; по показаниям регистрация ЭЭГ может продолжаться до конца родов.

По структурным особенностям выделены 3 основных варианта нормы ЭЭГ плода. Первый характеризуется сравнительно высокой амплитудой волн — 10—30 мкв и широким частотным спектром с длительностью волн 0,08—1 сек., т. е. от 1 до 13 волн в секунду. Второй вариант нормы — медленная активность, длительность волн от 0,2 до 1 сек., амплитуда 3—15 мкв, кривая уплощена. Наконец, третий тип нормальной ЭЭГ представлен низковольтной активностью, при которой амплитуда волн колеблется от незначительных отклонений изоэлектрической линии до 10—20 мкв. Строгих границ между этими вариантами нормы нет, имеется много переходных форм.

Патол. ЭЭГ встречается в основном двух типов. В одних случаях относительно высокий общий вольтаж — 10—20 мкв; медленные волны (1—3 в секунду) составляют основной фон записи и периодически приобретают ритмический характер. Амплитуда волн, представляющих групповую ритмическую активность, несколько превышает основной вольтаж, достигая 25—35 мкв. В других случаях на фоне основной низкоамплитудной дизритмичной кривой, частотный спектр которой охватывает волны длительностью 0,06—0,5 сек., регистрируются группы волн в виде пароксизмальных высоковольтных (30—50 мкв) вспышек. Альтернирующая кривая биотоков мозга соответствует наиболее тяжелому функциональному состоянию головного мозга доношенного плода в процессе родов.

Применяется также эхография плода — ультразвуковое сканирование (см. Ультразвуковая диагностика, в акушерстве и гинекологии).

Пороки развития

Основными пороками развития (см.) являются агенезии или аплазии (полное отсутствие частей тела или органов), гипогенезии или гипоплазии (недоразвитие органов или их частей), атрезии (заращение естественных отверстий или каналов), сращение парных органов, увеличение количества органов или их частей, неправильное положение или перемещение внутренних органов, персистирование эмбриональных образований, напр, боталлова (артериального) протока, овального отверстия и др. Во время эмбриогенеза действие повреждающих факторов сводится к нарушениям развития, возникновению пороков развития и часто гибели зародыша (см. Тератогенез). При этом часто обнаруживаются множественные уродства, т. к. в этот период многие органы и ткани находятся в критическом периоде развития. В период раннего фетогенеза (после 8—9-й недели развития) повреждающие факторы вызывают отставание в развитии П. и его заболевания. В это время истинные пороки, как правило, не возникают, а наблюдаются лишь отдельные отклонения в развитии (гипоплазия тазобедренного сустава, косолапость и др.). Пороки развития могут быть вызваны различными химическими и инфекционными факторами, воздействием ионизирующего излучения, нарушениями обмена веществ, заболеваниями желез внутренней секреции, а также других органов и систем беременной. Наиболее часто встречаются нарушения развития ц. н. с. (анэнцефалия, гидроцефалия, мозговая грыжа, расщепление позвоночника), конечностей (отсутствие конечностей — амелия или их частей — гемимелия, увеличение числа пальцев — полидактилия), а также расщепление верхней губы и неба. Реже встречаются врожденные пороки сердца и сосудов (незаращение эмбриональных отверстий, удвоение и смещение сосудов, отсутствие или смещение сердца и др.), органов жел.-киш. тракта, почек и мочевыводящих путей (отсутствие почек или почки, гипоспадия и др.), половой системы (Крипторхизм, гермафродитизм, аплазия матки, влагалища) и ряд других.

Заболевания плода и их профилактика

Заболевания П. могут быть подразделены на: эмбриопатии (см.), Фетопатии (см.), наследственные болезни (см.), отставание в развитии, гипоксические состояния, болезни, связанные с иммунным конфликтом, напр, гемолитическая болезнь новорожденных (см.). Такое подразделение условно, т. к. перечисленные виды патологии тесно взаимосвязаны.

Основными наследственными заболеваниями П. являются: хромосомные болезни (см.), связанные с изменением либо числа хромосом, либо их структуры,— болезнь Дауна (см. Дауна болезнь), Эдвардса синдром (см.), синдром Патау (см. Патау синдром), Клайнфелтера синдром (см.), Шерешевского—Тернера синдром (см. Тернера синдром) и др., моногенные заболевания, связанные с изменением структуры генов,— энзимопатий, иммунопатии, болезни, сцепленные с полом, и др. К ним относятся многочисленные болезни обмена веществ (энзимопатий) — болезни углеводного, аминокислотного, жирового, стероидного, пуринового, пиримидинового метаболизма, болезни обмена металлов и т. п. Разновидностью их являются так наз. болезни накопления, при которых из-за отсутствия тех или иных ферментов в организме накапливаются углеводистые соединения, вызывающие тяжелые заболевания (гликогенозы, гликопротеинозы, гликолипи-дозы и др.). Их гены локализуются либо в аутосомах, либо сцеплены с X-хромосомой. Они наследуются по рецессивному типу и проявляются после рождения П. К болезням, сцепленным с полом, относятся дальтонизм (см. Цветовое зрение), гемофилия (см.) и др. К моногенным заболеваниям (условно) может быть отнесена и гемолитическая болезнь. Полигенные заболевания связаны с суммированием ряда «неблагоприятных» генов. При этом за определенную патологию ответствен не один ген (точнее, аллель), а комбинации их, при которых возникают такие виды патологии, как незаращение дужек позвонков, анэнцефалия, пороки развития внутренних органов и т. п.

Причиной хрон, нарушений внутриутробного развития являются различные условия, способствующие недостаточному снабжению П. кислородом и питательными веществами. Такие условия возникают при плацентарной недостаточности, нарушении кислородного режима матери, недостаточном питании матери, различных ее заболеваниях (поздний токсикоз, сердечно-сосудистая патология и т. п.), курении матери, иммунном конфликте между матерью и П.

Гипоксические состояния П. (включая асфиксию) — патол, состояния, развивающиеся вследствие недостаточного снабжения кислородом и избытка недоокисленных продуктов обмена и углекислоты. Различают хрон, и острую гипоксию П. Хрон, гипоксия может приводить к отставанию П. в развитии, к гипотрофии. Длительное состояние гипоксии приводит к тяжелым нарушениям функции различных органов и систем П., напр, к дистрофическим процессам, кровоизлияниям и нередко к гибели П. Острые нарушения состояния П. чаще всего возникают при резком ограничении поступления кислорода к П. (кислородное голодание), при этом развивается ацидоз, неблагоприятно влияющий на П. Внутриутробная гипоксия (см. Асфиксия плода и новорождённого) является самой частой причиной мертворождений и повреждений головного мозга П. Гипоксия возникает чаще всего в результате резких нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения при патологии в родах (преждевременная отслойка плаценты, нарушения родовой деятельности, длительный безводный период и др.). На фоне нарушения гемодинамики развивается метаболический ацидоз (см.), который еще больше усугубляет нарушения маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения.

Многие заболевания внутриутробного П. могут отражаться на организме матери. Наиболее известным примером влияния заболевания П. на организм матери является иммунный конфликт, когда П. сенсибилизирует материнский организм своими антигенами (см. Несовместимость иммунологическая, Резус-фактор). Замершая беременность (мертвый П.) вызывает изменения свертывающей системы крови матери.

Несомненное профилактическое значение имеют рациональный режим труда и отдыха, достаточный и полноценный сон, перевод беременных на более легкую работу, не связанную с вредными воздействиями на организм, полноценное питание, а также своевременная госпитализация по показаниям (см. Антенатальная охрана плода). Учитывая проницаемость плацентарного барьера для многих лекарственных средств, биологически активных веществ, химически активных агентов, вирусов, бактерий, целесообразно резко ограничить введение в организм беременной лекарственных средств. Однако иногда нарушения гомеостаза организма матери оказывают более вредное действие на П., чем оптимальные дозы лекарственных средств. Необходимо также учитывать, что проницаемость плацентарного барьера может повышаться при неблагоприятных условиях (заболевания, интоксикации, аноксия, гипертермия, охлаждение, гормональные воздействия и т. п.). В основном профилактика осуществляется двумя путями. Первый путь — своевременное лечение заболеваний и осложнений у беременных и применение средств (в т. ч. и лекарственных), воздействующих на матку и улучшающих условия внутриутробного развития П. (гл. обр. путем усиления маточно-плацентарного кровообращения и транспортной функции плаценты). Поскольку диагностика внутриутробного состояния П., особенно в ранние сроки беременности, представляет большие трудности, часто необходимо начинать лечение еще тогда, когда можно лишь предполагать нарушение условий развития П. Применение рациональных лечебных и профилактических мероприятий у больных женщин уже в ранние сроки беременности обеспечивает значительное снижение перинатальной заболеваемости и смертности.

Второй путь профилактики нарушений развития и заболеваний П. в основном связан с ликвидацией явлений и последствий внутриутробной гипоксии (асфиксии) с помощью ингаляций кислорода, внутривенного введения глюкозы, средств, улучшающих маточно-плацентарное кровообращение, и препаратов, уменьшающих метаболический ацидоз матери и П. Основные усилия должны быть направлены на усиление маточно-плацентарного кровообращения, т. к. именно его нарушения являются одними из важнейших патогенетических факторов в развитии эмбрио-и фетопатий. Быстрая и значительная Стимуляция маточно-плацентарного кровообращения, повышение транспортной функции плаценты (при ее нарушениях) достигаются с помощью внутривенного введения си-гетина, особенно в комбинации с глюкозой. Стимуляция процессов репарации П. после неблагоприятных воздействий на ранних этапах эмбриогенеза и в первую половину беременности бывает эффективной при комплексном применении сигетина, прогестерона (или его синтетических производных), витаминов (в первую очередь витамина Е) и бета-миметиков. Для улучшения маточно-плацентарного кровообращения предложено также внутривенное введение теофиллина, эуфиллина, курантила, кокарбоксилазы; внутримышечные инъекции АТФ, инфузии низкомолекулярных веществ (декстрана, реомакродекса и др.). Бета-адренергетики, прекращая сокращения матки, снижая ее тонус и расширяя сосуды матки, способствуют улучшению маточно-плацентарного кровообращения, однако они значительно снижают артериальное давление у матери, что нежелательно. При возникновении у матери метаболического ацидоза показано введение р-ров гидрокарбоната натрия. Используются также гипербарическая оксигенация беременных, введение небольших доз гепарина (для нормализации проницаемости плаценты) и другие мероприятия.

Доношенность плода в судебно-медицинском отношении

При суд.-мед. исследовании трупа новорожденного обязательным является решение вопроса о его внутриутробном возрасте. Так как в подобных случаях могут отсутствовать сведения о роженице, одним из ведущих критериев является длина тела плода. По длине тела плода, пользуясь обратной формулой Гааза, можно определить его возраст. Напр., если длина плода равна 25 см и больше, то ее делят на 5 и получают возраст П. в лунных месяцах. При длине тела менее 25 см из этой цифры следует извлечь квадратный корень, напр, при длине тела 16 см возраст П. составляет IV лунных месяца. В суд.-мед. практике, особенно при экспертизе расчлененных трупов, возраст П. и его жизнеспособность (см.) устанавливаются на основании признаков зрелости, а также исходя из средних данных, полученных для доношенных новорожденных: длина тела от темени до лобка у мальчиков составляет 32 см, у девочек — 29,5 см] от лобка до мыщелка бедренной кости 10 и 9 см соответственно; от мыщелка бедренной кости до пятки 10,5 см; длина ступни равна 8 см] расстояние от акромиона до мыщелка плечевой кости составляет 9 см] от мыщелка плечевой кости до шиловидного отростка лучевой кости — 7 см; длина теменной кости по диагонали 7,6 см, высота лобной кости 5,6 см, ширина ее 4,5 см; длина ключицы 3,6 см, лопатки 3,2 см, плечевой кости 7,5 см, локтевой кости 7 см, лучевой кости 6,6 см, бедренной кости 8,7 см, большой берцовой кости 7,9 см, малой берцовой кости 7,7 см. Когда П. не обнаружен и объектом экспертизы являются плацента и пуповина, для решения вопроса о доношенности П. используют соотношение внутриутробного возраста с длиной пуповины и весом плаценты: в VII мес. длина пуповины составляет 42 см, вес плаценты 375 г; в VIII мес. — 46 ежи450 г; в IX мес.— 47 см и 460 г; в X мес.— 50 см и 500 г соответственно. Приведенное соотношение является ориентировочным, т. к. подвержено колебаниям (вес плаценты в пределах 1/5и1/ю от веса тела П. рассматривается как вариант нормы). Решение вопроса о доношенности плода, его внутриутробном возрасте возможно лишь на основе всей совокупности признаков ввиду вариабельности каждого из них в отдельности.

Библиография: Беккер С. М. Патология беременности, Л., 1975; Бодяжина В. И. Вопросы этиологии и профилактики нарушений развития плода, М., 1963; Волкова Л. С. Иммунобиологические взаимоотношения организмов матери и плода, М., 1970; Гармашева Н. Л. и Константинова Н.Н. Введение в перинатальную медицину, М., 1978; Гормональные факторы индивидуального развития, под ред. Б. Л. Астауро-ва, М., 1974; Кирющенков А. II. Влияние вредных факторов на плод, М., 1978; Кобозева Н. В. и Гуркин Ю. А. Плод и внешняя среда, Л., 1973; Кошелева Н. Г. Профилактика перинатальной заболеваемости и смертности, М., 1979; Куп в И. Я. и др. Процесс акселерации и судебно-медицинские критерии доношенности и зрелости живорожденных, Суд.-мед. экспертиза, т. 24, № 2, с. 30, 1981; Левинсон Л. Л. Методы оценки состояния плода во время беременности, Л., 1975; Патологическая анатомия болезни плода и ребенка, под ред. Т. Е. Ивановской и Б. С. Гусман, т. 1—2, М., 1981; Персианинов Л. С. Асфиксия плода и новорожденного, М., 1967; Персианинов Л. С. и др. Основы клинической кардиологии плода, М.— Варшава, 1967, библиогр.; Персианинов Л. С. и др. Дыхательная функция крови плода человека в акушерской клинике, М., 1971, библиогр.; Плод и новорожденный (вопросы перинатальной охраны), под ред. Л. С. Персианинова, М., 1974; Савельева Г. М. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных, М., 1981; Сердюков М. Г. Судебная гинекология и судебное акушерство, с. 173, М., 1964; Смольянинов В. М., Ширииский П. П. и Пашинян Г. А. Судебно-медицинская диагностика живорожденности, с. 86, М., 1974; X р у щ e л e в с к и Э. и Ш п e р л ь-Зейфридова Г. Секция трупов плодов и новорожденных, пер. с польск., М., 1962; Ч а ч а в а К. В. Реоэнцефалографии плода и новорожденного, Тбилиси, 1969; Шутова H. Т. и Ч e р н и к о-в а Е. Д. Патологическая физиология развивающегося организма, Л., 1974; The biology of human fetal growth, ed. by D. F. Roberts a. A. M. Thomson, L., 197; Foetal and neonatal physiology, ed. by K. S. Comline, Cambridge, 1973; Foetal physiology and medicine, ed. by R. W. Beard a. P. W. Nathanielsz, L. a. o., 1976; Perinatal medicine, ed. by H. Bossart a. o., Bern, 1973; Perinatal medicine, ed. by L. K. Stembera a. o., Prague, 1975; Physiological biochemistry of the fetus, ed. by A. A. Ho-dari a. F. Mariona, Springfield, 1972; Walsh S. Z.,Meyer W. W. a. Li n d J. The human foetal and neonatal circulation, Springfield, 1974.

В. И. Алипов; A. H. Зиракадзе (Электрофизиологические методы исследования), Г. А. Пашинян, П. П. Ширинский (суд.).