Что такое плотность минералов

Физические свойства минералов.

Полезным показателем при оценке плотности служит такой простой факт, что образец минерала ощущается в руке тяжелым или легким относительно его размера. Если образец мономинеральный и весит не меньше 30 г, можно приблизительно оценить его плотность, плавно приподнимая или опуская на руке. Минералы, содержащие тяжелые атомы — Fe и находящиеся за ним в периодической системе, — имеют, естественно, большую массу. В отдельных случаях может оказаться информативной зависимость между плотностью и цветом. Так, темноокрашенные минералы часто бывают относительно тяжелыми, а светлоокрашенные—легкими. Однако имеются исключения из этого правила: например темный графит (С, р = 2,23 г/см 3 ) ощущается на руке легким, тогда как барит (BaS04, р = 4,5 г/см 3 ) неожиданно оказывается тяжелым несмотря на его светлую окраску.

Такая качественная оценка плотности приносит большую пользу в практической работе при идентификации минералов в поле.

6.1.2 Измерение плотности

В старой литературе по минералогии содержатся подробные описания множества различных устройств и методик для точного определения плотности. В современной минералогии плотность минералов обычно измеряется в повседневной практике только в ходе определения кристаллических структур (когда она используется для расчета числа формульных единиц в элементарной ячейке) либо при описании новых минералов (когда она позволяет проверить соответствие химического состава данным по элементарной ячейке) Процессы сепарации и очистки, использующие различие в плотностях минералов, широко применялись для концентрации веществ при их подготовке к опробованию методами мокрой химии, в которых для анализа требовалось около 0,1 г чистого минерала. Сепарация по плотности все еще используется в горной промышленности, например при извлечении циркона и рутила из прибрежных песков.

Здесь мы только кратко опишем методы определения плотности, а детали их можно найти в бо-

Рис. 6.1 Пружинные весы Джолли, используемые для определения плотности.

лее старых минералогических руководствах, а также в предыдущих изданиях этой книги. Основные методы делятся на две группы. К первой относится взвешивание минерала на воздухе, а затем в воде или другой жидкости. Тогда плотность определяется выражением

где w1 и w2 — масса минерала соответственно в воздухе и в воде. Следует также замерить температуру, при которой проводились измерения, и ввести соответствующую поправку в полученное значение плотности. Плотность воды равна 1 г/см 3 только при 4 0 C, и имеются таблицы поправок к значениям плотностей, полученным при других температурах (табл. 6.1). Существует большое количество специальных типов весов для определения плотности данным методом — торзионные весы, безмен Уокера, пружинные весы Джолли (рис. 6.1).

Другой метод определения плотности, обычно используемый при исследовании структур монокристаллов, заключается в наблюдении за поведением взвесей минеральных зерен или кристаллов в тяжелых жидкостях. Плотность жидкости подбирается путем ее разбавления другой, смеши-

Таблица 6.1 Поправки к плотности воды (К) при различных температурах*

Классификация минералов по плотности

Плотность. По плотности минералы разделяются на четыре группы: легкие — до 2,5; средние — от 2,5 до 4; тяжелые — от 4 до 8 и очень тяжелые — более 8. Наиболее многочисленна группа с уд. в. от 2,5 до 4. Удельный вес зависит от химического состава и структуры вещества. Соединения тяжелых металлов будут относительно тяжелыми; наоборот, минералы легких элементов и минералы, содержащие много воды, будут сравнительно легкими. К последним относятся, например, цеолиты (из класса силикатов) и такие многоводные соединения, как купоросы, квасцы и т. п. Полиморфные минералы, например графит и алмаз, имеют различный удельный вес в связи с различием их структур (уд. в. графита 2,2; алмаза 3,5). Один и тот же минерал может иметь различный удельный вес в зависимости от механических примесей и колебания собственно химического состава.

Для определения удельного веса служат многочисленные приспособления и методы — пикнометр, гидростатические весы, тяжелые жидкости. Тяжелые жидкости имеют особенно большое значение в минералогической практике ввиду быстроты работы с ними и значительной точности получаемых при этом результатов. Метод состоит в том, что данную тяжелую жидкость доводят разбавлением до удельного веса, равного удельному весу испытуемого минерала. При равенстве удельных весов жидкости и минерала последний будет находиться в жидкости в безразличном состоянии. После этого определяют удельный вес жидкости при помощи весов Вестфаля и тем самым определяется удельный вес минерала.

Известны: жидкость Туле KJ + HgJ2 уд. в. до 3,196, разбавляется водой в любых пределах и вновь концентрируется без разложения;

жидкость Сушина BaJ2 + HgJ2 уд, в. 3,588, разбавляется водой; йодистый метилен CH2J2, уд. в. 3,33, разбавляется бензолом;

жидкость Клеричи (органическое соединение таллия) СН2(СОО)2Тl2 + НСООТl, уд. в. до 4,27, легко растворяется в воде и не разлагается при выпаривании.

Для практической работы по определению минералов можно приготовить несколько стандартных растворов, например жидкости Туле разных уд. весов: 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,16, чтобы попеременно испытывая отношение минерала к тому или другому из этих растворов, приблизительно определить его удельный вес. Необходимо, чтобы минерал не растворялся в данной жидкости, и чтобы жидкость не оказывала на минерал химического действия.

Грубое определение уд. веса производится взвешиванием на руке, но для этого надо, чтобы образец был достаточно крупным и состоял в значительной части из испытуемого минерала.

Свойства минералов. Твердость, плотность, сингония, блеск.

В описании камней можно увидеть описание таких свойств как твердость, плотность, сингония и блеск. Первое время для меня эти свойства описания были бессмысленными словами, на которые совершенно не обращала внимание. Думаю, многим из Вас будет интересно узнать, что из себя представляют все перечисленные свойства минералов. Не только интересной, но и полезной информацией для правильной эксплуатации минерала.

Твердость.

Твердость камней определяют по шкале Мооса. Для этого берётся специально отобранный ряд минералов, которые расположены в порядке нарастания твёрдости: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз. По этой шкале камни делятся на три группы:

Ещё точнее твёрдость породы можно узнать с помощью прибора ПМТ-3, принцип работы которого заключается во вдавливании алмазной пирамиды в образец

Твердость 1,2- царапается ногтем.

Твердость 3,4, 5- царапается ножом.

Твердость 6- царапается напильником.

Твердость 7- поддается обработке.

Твердость 8,9- царапает стекло.

Твердость 10- режет стекло.

Для чего необходимо знать твердость приобретаемых минералов или изделий из них? Для элементарного правила хранения. Например, те же шарики из разных минералов необходимо с разной твердостью хранить отдельно друг от друга. Шарик из кварца легко может поцарапать поверхность шарика из кальцита. Или когда мы приобретаем два шарика для того чтобы из «перебирать» в ладони, необходимо понимать что для таких целей пригодны будут шарики высокой твердости. Т.к. шарики низкой твердости очень быстро поцарапаются и потеряют свой первоначальный внешний вид.

Плотность.

Плотность – масса вещества в единице объёма тела. Плотность природного камня напрямую зависит от состава минералов и пористости.

В общем, чем больше плотность минерала, тем он будет тяжелее по своему весу.

Сингония.

Сингонией называется группа видов симметрии, обладающих одним или несколькими одинаковыми элементами симметрии и имеющих одинаковое расположение кристаллографических осей.

Кристаллографические классы, или виды симметрии, объединяются в более крупные группировки, называемые системами или сингониями. Таких сингоний семь:

L3; L3C; L33P; L33L2; L33L23PC;

L4; L4PC; L44P; L44L2; L44L25PC; Li4; Li42L22P

Li6=L3P; Li63L23P=L33L24P; L6; L6PC; L66P; L66L2; L66L27PC

4L33L2; 4L33L23PC; 4L33L2(3Li4)6P; 3L44L36L2; 3L44L36L29PC

Высшая категория

Средняя категория.

Сингонии средней категории. Эта группа объединяет кристаллы, обладающие только одной осью симметрии порядка выше второго. К средней категории относятся гексагональная, тетрагональная и тригональная сингонии. Гексагональная сингония характеризуется наличием одной оси симметрии шестого порядка (L6). Максимальное количество элементов симметрии может быть следующим» L56L27PC. Кристаллы гексагональной сингонии образуют приз мы, пирамиды, дипирамиды и др.

Низшая категория

Если выражаться простым языком, тип сингонии отвечает за форму кристалла.

Блеск.

Блеск у минералов бывает металлический (как у большинства сульфидов и самородных металлов), полуметаллический (графит, гематит) и неметаллический. Неметаллический блеск подразделяется на:

Блеск минерала связан прежде всего с его показателем преломления. Металлический блеск характерен для непрозрачных минералов, имеющих показатель преломления n > 3,0. Полуметаллический блеск отмечается у непрозрачных минералов с n = 2,6-3,0. Алмазный блеск встречается у минералов с n = 1,9-2,6. У минералов со стеклянным блеском n = 1,3-1,9. Прочие разновидности блеска проявляются в силу разной структуры поверхности минералов.

Необходимо отметить, что один и тот же минерал может иметь разный блеск в зависимости от формы агрегатов и от того, по какой плоскости спайности он сколот.

Скажу своим простым языком. Когда мы пытаемся что-то описать, то всегда прибегаем к аналогичным примерам. Тоже самое и с блеском камней. Если написано, что блеск восковой, то достаточно себе представить отпалированную поверхность слегка покрытую воском. Или например блес стеклянный. Представьте как блестит поверхность стекла.

ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛОВ

Плотность минералов определяется относительной атомной массой составляющих элементов и строением электронных оболочек атомов, обусловливающих кристаллографические особенности структуры минералов в конечном счете — упаковку их атомов.

5.3. ПЛОТНОСТЬ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

SJ.1. МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОРОД

Плотность осадочных пород в естественном залегании зависит не только от свойств самой породы (плотности твердой фазы и пористости), но и от плотности насыщающих флюидов и их соотношения. Плотность флюидов определяется их составом (газ, нефть, вода), а также минерализацией воды. Чтобы исключить эту неоднозначность, в лабораторных условиях обычно определяют плотность сухих образцов путем их гидростатического взвешивания. По формулам (5.2) или (5.4) эти значения можно пересчитать на конкретные пластовые условия.

Согласно уравнению (5.4) плотность сухих пород зависит от плотности минерального скелета и общей пористости. Плотность минерального скелета можно установить эмпирически или, зная минеральный состав, вычислить по уравнению (5.3).

|

| Изменение минералогической плотности глинистых пород происходит вероятно за счет выжимания связанной межслоевой воды и увеличения содержания оксидов железа и рудных вклю- |

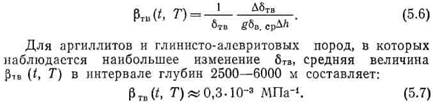

На рис. 17 приведены результаты экспериментального изучения минералогической плотности песчано-глинистых пород в большом интервале глубин. Эти, а также другие многочисленные экспериментальные исследования показывают, что обычно не наблюдается большого изменения минералогической плотности осадочных пород с глубиной. Данные рис. 17 показывают лишь некоторую тенденцию. Коэффициент необратимого уплотнения твердой фазы под воздействием гидростатического давления в интервале глубин Δh по аналогии с уравнением (3.16) равен [15]:

Таблица 2. Плотность (г/см 3 ) породообразующих и рудных минералов [6]

| Плотность | Плотность | ||||

| чистой или | Пределы из- | чистой или | Пределы из- | ||

| наиболее | менений | наиболее | менений | ||

| Минерал | распростра- | плотности | Минерал | распростра- | плотности |

| ненной раз- | минерала | ненной раз- | минерала | ||

| новидности | новидности | ||||

| Аллофан | 1,85—1,89 | магнезит | 2,96 | 2,9—3,1 | |

| Алмаз | 3,52 | — | сидерит | 3,89 | 3—3,9 |

| Алунит | 2,58—2,75 | 2,5—2,8 | Касситерит | 7,03 | 6,8—7,1 |

| Амфибол | Кианит (дис | 3,59 | 3,59—3,68 | ||

| астофил- | 3—3,15 | 2,8—3,4 | тен) | ||

| лит | Ковеллин | 4,59—4,65 | 4,5—4,76 | ||

| актинолит | 3,1—3,2 | 2,9—3,35 | Кордиерит | 2,57—2,66 | 2,57—2,78 |

| тремолит | 2,99—3 | 2,9-3,1 | Ксенотим | 4,45—4,51 | 4,4—4,56 |

| роговая | 3,15—3,25 | 3—3,47 | Куприт | 6—6,15 | 5,85—6,15 |

| обманка | Лейцит | 2,5 | 2,45—2,5 | ||

| Амфибол | Лимонит | 3,5—3,8 | 2,7—4,4 | ||

| щелочной: | (гидрогётит] | ||||

| арфведсо- | 3,44—3,46 | 3,3—3,46 | Маггемит | 4,88 | — |

| нит | Малахит | — | 3,9—4,03 | ||

| гастингсит | 3,37 | 3—3,45 | Монацит | 5,3 | 4,9—5,5 |

| рибекит | 3,44 | 3,3—3,46 | Монтморил- | 2,5 | 2,04—2,52 |

| Анальцим | 2,22—2,23 | 2,2—2,3 | лонит | ||

| Ангидрит | 2,96 | 2,8—3 | Нефелин | 2,62 | 2,55—2,65> |

| Андалузит | 3,1—3,2 | 3,1—3,22 | Нонтронит | 1,727—1,87 | 1,72—2,5 |

| Антигорит | 2,56—2,58 | 2,5—2,7 | Опал | 1,9—2,1 | 1,9—2,5 |

| Апатит | 3,18—3,21 | 3,16—3,27 | Пироксен | ||

| Барит | 4,5 | 4,3—4,7 | волласто- | 2,8—2,9 | 2,79—2,91 |

| Бёмит | 3,01 | 3,01—3,11 | нит | ||

| Борнит | — | 4,9—5,2 | геденбер- | 3,55 | 3,5-3,6 |

| Вольфрамит | 7,1—7,5 | 6,7—7,5 | гит | ||

| Галит | 2,168 | — | пижонит | 3,2—3,4 | — |

| Галлуазит | 2,0—2,2 | 1,9—2,6 | эгирин | 3,5—3,56 | 3,43—3,6 |

| Гидроаргил- | 2,43 | 2,3—2,43 | Пиролюзит | — | 4,7—5 |

| лит (гибб- | Пирофиллит | — | 2,66—2,9 | ||

| сит) | Пирротин | 4,7 | 4,58—4,7 | ||

| Гипс | 2,3 | 2,3—2,4 | Прениг | — | 2,66—2,9 |

| ‘Глауконит | ,2,3—2,7 | 2,2—2,9 | Рутил | 4,23 | 4,18—4,0 |

| Гранат | Серпентин | — | 2,5—2,6 | ||

| альмандин | 4,25 | 3,69—4,33 | Силлиманит | 3,23—3,25 | — |

| андрадит | 3,75—3,78 | 3,64—3,9 ‘ | Сильвин | 1,99 | — |

| гроссуляр | 3,53 | 3,53—3,71 | Скаполит | ||

| пироп | 3,51 | 3,5—3,8 | дипир | 2,6—2,68 | — |

| спессартин | 4,18—4,27 | 3,8—4,25 | миццонит | 2,68—2,75 | 2,6—2,8 |

| Графит | 2,2 | 2,09—2,25 | мейонит | 2,75—2,8 | — |

| Дистен | 3,5—3,7 | — | Слюда | ||

| Диаспор | 3,3—3,5 | 3—3,5 | биотит | 3—3,12 I | 2,69—3 |

| Ильменит | 4,79 | 4,7—5,2 | лепидолит | 2,8—2,9 | — |

| Каолинит | 2,58—2,6 | — | мусковит | 2,76—3,1 | 2,5—3 |

| Карбонат | флогопит | 2,75—2,83 | 2,7—2 | ||

| анкерит | — | 2,9—3,1 | Ставролит | 3,74 : | 5,65—3,77 |

| арагонит | 2,9—3 | 2,85—3 | Сфалерит | 3,9—4,0 | 3,5—4,2 |

| доломит | 2,87 | 1,8—3,15 | Сфен | з,4—з(5б : | i, 29—3,56 |

| кальцит | 2,715 | 2,6—2,8 | Тальк | 2,78 | 2,7—2,8 |

| Плотность | Плотность | ||||

| чистой или | Пределы из- | ЧИСТОЙ ИЛИ | Пределы из- | ||

| наиболее | менений | наиболее | менений | ||

| Минерал | распростра- | плотности | Минерал | распростра- | плотности |

| ненной раз- | минерала | ненной раз- | минерала | ||

| новидности | новидности | ||||

| Тита ном аг- | 4,72 | 4,4—4,9 | амезит | 2,71 | __, |

| нетит | клинохлор | 2,65—2,78 | — | ||

| Турмалин: | Хлоритоид | 3,4—3,6 | 3,3—3,6 | ||

| дравит | 3,05 | — | Циркон | 4,68—4,7 | 3,8—4,86 |

| шерл | 3,16 | 2,9—3,2 | Шеелит | .— | 5,8—6,2 |

| Уранинит | — | 10,3—10,6 | Шпинель | 3,6 | 3,5—3,7 |

| Флюорит | 3,18 | 3,01—3,25 | Эпидот | ||

| Хальцедон | — | 2,59—2,64 | цоизит | 3,25—3,36 | — |

| Халькозин | — | 5,5—5,8 | клиноцои- | 3,35—3,38 | 3,07—3,5 |

| Халькопирит | — | 4,1—4,3 | зит | ||

| Хлорит | ортит | 4,1 | 3,5—4,1 | ||

| пеннин | 2,6—2,84 | 2,6—3,0 |

Таким образом, одним из важнейших факторов, определяющих плотность литологически однотипных осадочных пород, является их общая пористость. На рис. 18 представлена зависимость плотности сухих песчано-глинистых пород от общей пористости. Уравнение (5.5) для данной коллекции образцов примет вид: δп.с.h = 2,72-10 3 (1— kп).

Аналогичные зависимости могут быть получены и для других осадочных пород с первичной пористостью (песчаников, известняков, доломитов). Различие будет заключаться лишь в величине средней плотности твердой фазы (см. табл. 2).

Дата добавления: 2015-05-26 ; просмотров: 2764 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Изучение плотности руд, продуктов обогащения и минералов

где р — плотность, m — масса, V — объем.

Истинная плотность минералов изменяется от величин, близких к 1 г/см3, до 23 г/см3 (для металлов группы платины). Больше половины всех минералов, в том числе почти все породообразующие, имеют плотность от 2 до 4 г/см3. Еще 1/3 минералов, часто содержащих элементы с большой атомной массой, имеет плотность от 4 до 8 г/см3. Количество минералов с очень высокой плотностью, так же как и с весьма низкой, незначительно.

Истинная плотность кристаллических веществ, к которым относятся и почти все минералы, зависит от их химического состава и закономерностей внутреннего строения. Примерами взаимосвязи между плотностью и структурой минералов служат любые полиморфные модификации: алмаз (плотностью 3,51 г/см3) и графит (2,23 г/см3); пирит (5,013 г/см3) и марказит (4,875 г/см3); а-кварц (2,65 г/см3) и Р-кварц (2,51 г/см3) и многие другие. При одинаковом химическом составе на истинную плотность влияют межатомные расстояния и координационные числа, часто зависящие от характера химической связи, а при прочих равных условиях — и взаимное расположение групп атомов в разных полиморфных модификациях.

Влияние химического состава минералов на их плотность неоднозначно: в изоструктурных минералах и изоморфных рядах минералообразующий элемент с большей атомной массой увеличивает плотность, а элемент с большим ионным радиусом уменьшает ее. Влияние ионного радиуса более существенно при одинаковой относительной величине изменения обеих характеристик.

Истинную плотность минералов находят чаще всего по пробе, состоящей из большинства мелких или ограниченного количества более крупных зерен. Определенная в этом случае величина характеризует среднее значение плотности.

Сведения об истинной плотности минералов помогают при решении следующих задач:

— диагностика минералов, похожих по другим свойствам;

— определение химического состава представителей изоморфных рядов;

— выделение мономинеральных фракций;

— определение режимов гравитационного обогащения руд;

— изучение однородности мономинеральных фракций;

— выяснение концентрации дефектов структуры в зернах;

— расшифровка структурных особенностей минералов и другие.

При исследовании неоднородного материала (например, смеси минеральных фаз, руды) определяют среднюю плотность — средневзвешенное значение плотностей отдельных фаз с учетом их фактических количественных соотношений.

При изучении пористых и рыхлых пород определение плотности должно проводиться с учетом объема пор или пространства между зернами. При исследовании образцов пород с ненарушенной или восстановленной текстурой измеряется объемная или насыпная масса. Отличие ее от плотности заключается в том, что здесь измеряется суммарный объем вещества и пор, а масса определяется практически лишь для самого вещества. Объемная масса тем меньше по сравнению с плотностью, чем больше пористость вещества.

Методы определения истинной плотности твердых веществ сводятся в две основные группы: объемно-весовые и основанные на использовании физических констант.

Порозаполняющая жидкость хорошо смачивает пробу, не взаимодействуя с материалом пробы, имеет постоянную плотность и по возможности минимальные упругость паров, вязкость и размер молекул. Увеличение вязкости или размера молекул порозаполняющей жидкости приводит, например, к занижению значения истинной плотности исследуемого материала в связи с тем, что такая жидкость не заполнит тонкие трещины и поры. Газ лучше проникает в тонкие поры и трещины, однако измерение объема газа требует более сложной аппаратуры, поэтому большее распространение получили методы с пропиткой жидкостью.

Из наиболее широко используемых объемно-весовых методов определения истинной плотности следует отметить гидростатическое взвешивание, пикнометрический, микропоплавковый, объемометрический (в барометрической трубе) и с защитным (парафиновым или другим пленочным) покрытием. Выбор любого метода определения истинной плотности зависит от задачи исследования, количества и качества исследуемого материала.

Для технологических исследований широко используют пикнометрический метод, позволяющий с высокой точностью определять истинную плотность любых минералов, но требующий достаточно больших навесок проб (100—200 мг). Для определения истинной плотности объемометрическим способом также необходима достаточная навеска (15—100 мг). Микропоплавковым способом можно измерить плотность одного зерна минерала размером 30—40 мкм и более, но возможности применения этого способа ограничены максимальной плотностью жидкой среды. Также с помощью специальных микропоплавков с точно установленным объемом измеряют плотность тяжелых жидкостей, которые применяют для фракционирования проб.

Гидростатическое взвешивание основано на измерении объема пробы по массе вытесненной ею жидкости (чаще всего воды). Метод прост в применении, не требует дорогостоящего или уникального оборудования, дает достаточно высокую точность, хорошую производительность и может быть применен практически для любого материала во всем диапазоне значений истинной плотности.

Объем минерала (Vм) при гидростатическом взвешивании находят по разности результатов взвешивания его в воздухе (m) и в жидкости (mж) известной плотности (Dж):

где mв — масса твердого вещества в воде.

Наиболее удобен, а часто и незаменим метод гидростатического взвешивания для определения истинной плотности крупных кристаллов или кусков руды. Такие объекты промывают спиртом или ацетоном для снятия загрязнений и улучшения смачиваемости поверхности и подсушивают. Гидростатическое взвешивание применяют и для зернистых фракций с размером зерна > 0,5-0,1 мм. Однако при работе с такой пробой приходится прибегать к сложной процедуре удаления пузырьков воздуха, а возможность потери части вещества из-за флотации зерен в жидкости возрастает пропорционально степени измельчения.

Для удобства взвешивания в воде исследуемую пробу помещают в какую-либо тару или подвешивают непосредственно на проволоке. Крупный кристалл оплетают тонкой (диаметром 0,1—0,2 мм) медной или платиновой проволочкой. С помощью петельки на верхнем конце проволоку с минералом прикрепляют к серьге на коромысле весов. Для размещения пробы используют также часовое стекло с просверленными для закрепления подвеса отверстиями. При взвешивании в жидкости проволочку с пробой надо опускать всегда до одного и того же уровня, что необходимо для уменьшения погрешности из-за влияния выталкивающей силы, капиллярного взаимодействия и смачиваемости подвеса.

Для взвешивания в жидкости проволочку с пробой подвешивают к левому коромыслу весов, как и при взвешивании в воздухе, но над чашкой весов помещают стакан с жидкостью. Его обычно устанавливают на профильной подставке или треноге, не соприкасающейся с чашкой и не мешающей свободному колебанию коромысла.

Гидростатическое взвешивание проводят, как правило, на лабораторных аналитических весах, позволяющих получать отсчет массы с точностью до 0,0001 г.

Если аналитические весы используются только для гидростатического взвешивания, их можно усовершенствовать (рис. 3.1). Левую чашку весов снимают с коромысла, к серьге подвешивают равноценный груз (железную шайбу или свинцовый шарик). Весы уравновешивают, подгоняя этот груз, подвесную систему прикрепляют к грузу.

Определение истинной плотности минералов и отдельных кусков руды методом гидростатического взвешивания можно проводить в любой жидкости с плотностью не выше плотности исследуемого объекта. Чаще всего используют дистиллированную воду, главный недостаток которой — относительно плохая смачивающая способность. Для минералов, растворимых в воде, необходимо брать другие жидкости (этиловый спирт, керосин, бензол, толуол, четыреххлористый углерод, разные тяжелые жидкости. Тяжелые жидкости непригодны, если их плотность больше истинной плотности минерала или даже одной подвесной системы.

Важное значение при взвешивании в воде приобретает точное измерение ее температуры, по которой и устанавливают плотность воды. Наиболее простой путь — выравнивание температур воды и минерала (кусков руды или породы или продукта обогащения) с температурой воздуха в помещении или футляре весов путем выдержки пробы исследуемого материала и сосуда с водой близ весов в течение 25—35 мин. Тогда температуру воды находят измерением температуры воздуха, располагая термометр непосредственно около пробы.

Для определения истинной плотности твердого вещества гидростатическим взвешиванием рекомендуется следующая последовательность операций взвешивания: 1) подвесной системы в воздухе (P), 2) системы с минералом в воздухе (Рм), 3) системы с минералом в жидкости (Pмж), 4) подвесной системы в жидкости (Рж).

Из мелкозернистых проб воздух целесообразно удалять либо прогревом жидкости с пробой в сосуде при погружении нижней его части в водяную баню, либо отсасыванием воздуха в эксикаторе, соединенном с водяным или масляным вакуумным насосом.

По результатам взвешивания минерала в воздухе и воде находят значение истинной плотности без поправок на условия определения:

Для определения истинной плотности руды, концентратов, окатышей, продуктов их переработки и шлиховых материалов используют также пикнометрический метод. Основной прибор, применяемый в этом методе, — стеклянный пикнометр может иметь разную форму и вместимость (рис. 3.3). Реже встречаются пикнометры из кварцевого стекла и металлические.

По объему различают большие пикнометры, вмещающие 25-100 см3 жидкости, обычные минералогические вместимостью 1-5 см3 и микропикнометры с внутренним объемом 0,2-0,1 см3 и меньше. Уровень жидкости в пикнометре, то есть его номинальный внутренний объем, фиксируют преимущественно двумя способами. У пикнометров с относительно широким горлышком (диаметр 3-5 мм) на трубке горлышка имеется кольцевая риска, при заполнении пикнометра жидкостью нижний край мениска устанавливают по этой риске. В зависимости от смачиваемости стенок сосуда жидкостью мениск может быть вогнутым или выпуклым. Сравнительно большое поперечное сечение горла пикнометра и трудность точного фиксирования положения мениска ограничивают применение крупнообъемных пикнометров. Для минералогических исследований удобнее пикнометры со вставленным капилляром. Через широкое горлышко в пикнометр засыпают пробу минерала и заливают жидкость. Постоянство объема жидкости достигается совпадением ее уровня с верхним торцом капиллярной пробки. Небольшой диаметр капилляра повышает точность определения объема пикнометра. Иногда с этой целью используют пикнометры с двумя горлышками разного диаметра: широкое после заполнения пикнометра минералом закрывают сплошной пробкой, а по узкому капиллярному контролируют объем. Микропикнометры закрывают тщательно подогнанной пробкой с капилляром или пришлифованной стеклянной пластинкой, полностью ограничивающей внутренний объем сосуда.

Для определения истинной плотности твердого тела пикнометрическим методом необходимы также: вакуум-эксикатор с водоструйным или масляным насосом, обеспечивающим разрежение 532 Па (4 мм рт. ст.) (рис. 3.4) или водяная баня (рис. 3.5; весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,001 г; водяной термостат и сушильный шкаф с терморегулятором; пипетка с тонковытянутым капилляром для доведения уровня жидкости в пикнометре до метки; воронка стеклянная; совочек или шпатель.

Перед испытанием определяют вместимость пикнометра. Для этого предварительно отмытый и высушенный пикнометр заполняют дистиллированной водой до метки, помещают в термостат и выдерживают в течение 30 мин при температуре (20 ± 0,1) °С. Доводят мениск воды до метки, вытирают насухо пикнометр и определяют его массу с водой (m1). Выполняют три определения m1, расхождение между которыми не должно превышать 0,01 г.

Вместимость пикнометра V (м3) рассчитывают по выражению:

где m1 — масса пикнометра с водой, кг; т — масса пустого пикнометра, кг; 998 — плотность воды при 20°С, кг/м3.

При определении истинной плотности тонкодисперсных руд, гидрофобных материалов или материалов, содержащих растворимые компоненты, применяют не дистиллированную воду, а этиловый спирт или керосин. Плотность этилового спирта или керосина (рc) определяют в пикнометре и вычисляют с точностью до 1 кг/м3:

где m2 — масса пикнометра с жидкостью, кг.

Вычисляют среднее арифметическое результатов трех испытаний рc, расхождение между которыми не должно превышать 5 кг/м3.

С помощью совочка (шпателя) и сухой воронки заполняют пикнометр подготовленной для испытания навеской, взвешивают (m3), заполняют на 1/3 дистиллированной водой (керосином, этиловым спиртом) и помещают его в вакуумный шкаф (эксикатор или водяную баню) на 30 мин для удаления пузырьков воздуха. Затем пикнометр доливают вакуумированной дистиллированной водой до метки и помещают в термостат при температуре (20+-0,1) °С на 30 мин. Доводят мениск жидкости до метки на пикнометре, который затем вытирают насухо и взвешивают (m4).

Истинная плотность материала р (кг/м3) рассчитывается по формуле:

Полученный результат записывают с точностью до 10 кг/м3. За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 20 кг/м3. Время проведения анализа, исключая пробоподготовку, составляет 2 часа. Погрешность измерений — 0,5 %.

Длительность описанного циклометрического метода с использованием порозаполняющих жидкостей не удовлетворяет исследователей. Сконструированы приборы, в которых вместо порозаполняющей жидкости используется газ и в основу работы которых положен закон Бойля—Мариотта. К таким приборам относят воздушный пикнометр ПДМ-1 (рис. 3.6), воздушный пикнометр Бекмана (рис. 3.7) и автопикнометр модели 1320 (рис. 3.8), детальные сведения о которых приведены в табл. 3.1.

Прибор ПДМ-1 (см. рис. 3.6) состоит из двух сообщающихся камер: рабочей 1 и измерительной 5; кюветы 2 для размещения испытуемого образца; манометра 6 для измерения давления в измерительной камере; соединительных трубок 4; вентилей: 3 — для прекращения доступа воздуха из измерительной камеры в рабочую, 8 — для нагнетания, 7 — выпуска воздуха из системы и 9— выпуска воздуха из микрокомпрессора 10.

Вместимость кюветы для пробы — 30 см3. Время проведения измерения, исключая пробоподготовку, составляет 5—10 мин. Погрешность измерений — 0,5 %.

Воздушный пикнометр Бекмана (см. рис. 3.7) для определения истинной плотности материалов состоит из двух сообщающихся цилиндров А и В, в которых перемещаются при помощи специального устройства поршни. К поршню цилиндра В присоединяют кювету с пробой. Цилиндры сообщаются между собой при помощи соединительных трубок и вентиля 3, а при помощи вентиля 2 могут быть соединены с атмосферой для выравнивания давления. При помощи дифференциального индикатора 1 контролируется постоянный перепад давления в цилиндрах. Положение поршня цилиндра В прокалибровано в см3 при помощи счетчика 4. Кювета с пробой 5 устанавливается и герметизируется специальным устройством. Для проверки исправной работы прибора и его калибровки применяют два стальных шарика с известным объемом 8,58 и 28,96 см3. Вместимость кюветы для пробы — 50 см3.

Погрешность измерения при работе на приборе Бекмана колеблется в зависимости от навыков оператора от 0,5 до 0,1 см3.

Автопикнометр модели 1320 (см. рис. 3.8) повторными перемещениями газа в камеру для пробы измеряет объем измельченных твердых тел в сухом виде и проводит автоматический расчет истинной плотности в зависимости от массы испытуемого образца. Результат испытаний выводится в цифровой индикатор в г/см3. Вместимость измерительной кюветы для образца — 9 см3. Дегазация образца выполняется автоматически первичным вакуумным насосом. Время проведения испытания несколько минут.

К объемометрическим методам, широко применяемым в минералогических и технологических лабораториях для определения истинной плотности минералов, горных пород и руд, относят группу методов, в которых массу пробы определяют взвешиванием, а объем — линейными измерениями (если проба имеет правильную геометрическую форму), по изменению давления в замкнутой системе (вызванному помещением в эту систему пробы), по объему жидкости, вытесненной пробой. Такие методы не дают обычно высокой точности (±0,01 г/см3) по сравнению с весовыми, но отличаются простотой и большой скоростью определения. Точность определения плотности объемометрическими методами возрастает с увеличением массы навески пробы и не зависит от плотности применяемой жидкости.

Особое достаточно широкое распространение получил метод микробюреток (метод М. М. Василевского), позволяющий измерять плотность при весьма небольших количествах материала в течение 10—12 мин. Объем пробы измеряют в микробюретке — капиллярной трубке длиной 6—10 см, запаянной с одного конца и воронкообразной с другого. Удобно иметь несколько микробюреток внутренним диаметром от 0,5 до 2—3 мм, пригодных для разных навесок и зерен разного размера. Взвешенную на аналитических (или торсионных типа ВТ-20) весах микронавеску (несколько зерен общей массой от 5 до 50 мг) осторожно высыпают в микробюретку, заполненную до известного уровня прокипяченным и охлажденным до комнатной температуры этиловым спиртом. Объем пробы соответствует приросту столба жидкости в трубке:

где d — внутренний диаметр капилляра; А — высота подъема мениска в капиллярной трубке после погружения минерала в жидкость.

Положение мениска находят под микроскопом при увеличении в 10— 20 раз, изменение уровня определяют с помощью окуляр-микрометра AM-9-2, MOB-1 или катетометра КМ-8. Посредством окуляр-микрометра берут отсчет положения мениска в микробюретке до погружения минерала (n1), а затем — после введения пробы (n2). Тогда

где С — цена деления окуляр-микрометра (величины d и С — в мм при массе пробы в мг; в см при массе пробы в долях грамма).

Тогда плотность минерала (породы, руды) составляет:

где K= 4/(пd2Q — константа данной микробюретки при работе с постоянными объективом и окуляром; т — масса навески пробы.

Чаще всего при работе с микробюретками используют биологический микроскоп M-10 с объективом, дающим минимальное увеличение, что позволяет увидеть отрезок микробюретки длиной 5—7 мм. Тубус микроскопа устанавливают горизонтально, а на столике (обычно на препаратоводителе CT-12) закрепляют микробюретку в вертикальном положении. Перед началом замеров микробюретку ставят так, чтобы мениск находился в верхней части поля зрения (так как изображение перевернутое). Фокусируя микроскоп на середину нижнего края мениска, берут отсчет его положения с помощью окуляр-микрометра либо, перемещая бюретку препаратоводителем, ставят край мениска на начало отсчетной шкалы. После погружения зерен минерала берут второй отсчет положения мениска, уже не перемещая и даже не трогая микробюретку.

Одним из наиболее простых способов приближенной оценки плотности зерен является их поочередное погружение в серию жидкостей с разной плотностью. В зависимости от соотношения плотностей минерала и жидкости, в которую погружено зерно, оно займет одно из трех возможных положений: всплывет, опустится на дно или останется в жидкости в равновесном состоянии. Уравновешивание зерна, наблюдающееся при равенстве его веса и гидростатической силы, позволяет определить его плотность с той же точностью, с какой известна плотность жидкости.

Погружаемые в жидкость зерна не должны иметь твердых или газовожидких включений, трещинок и прилипающих к зернам пузырьков воздуха. Для определения плотности используют зерна диаметром от 0,5 до 2—3 мм, хорошо заметные при их движении в жидкости. Более крупные зерна чаще имеют трещинки, заполненные воздухом, а очень мелкие медленно перемещаются в жидкости, подчиняясь ее турбулентному движению.

Наборы тяжелых жидкостей размещают в пробирках вместимостью 5— 10 мл или во флакончиках из-под оптических иммерсионных препаратов. Интервалы значений плотности (г/см3) между соседними жидкостями могут быть: 0,2—0,1 — для диагностических измерений; 0,01—0,005 — для более точных измерений отдельных минеральных групп. Для приготовления набора тяжелых жидкостей используют, как правило, смеси концентрированной жидкости (Клеричи и Туле) и разбавителя (вода), не анализируя их соотношений и лишь констатируя получившиеся величины плотности мик-ропоплавковым методом. Для получения жидкости с заранее заданной плотностью вычисляют нужный объем растворителя Vр с известной плотностью Dp, который добавляется в определенное количество концентрированной жидкости (Vк) с плотностью Dк:

где Dж — заданная плотность жидкости.

Например, для получения тяжелой жидкости плотностью Dж = 3,89 г/см3 из 10 мл жидкости Клеричи (Dк = 4,27 г/см3) в нее надо добавить воды: