Что такое пневмокониоз легких

Пневмокониоз

Пневмокониозы – ряд хронических заболеваний легких, возникающих вследствие длительного вдыхания производственной пыли и характеризующихся развитием диффузного фиброза легочной ткани. Течение пневмокониоза сопровождается сухим кашлем, прогрессирующей одышкой, болями в груди, развитием деформирующего бронхита, нарастанием дыхательной недостаточности. При диагностике пневмокониоза учитывается наличие и вид профессиональных вредностей, физикальные данные, результаты спирометрии, рентгенологического обследования, КОС и газового состава крови. Лечение пневмокониоза включает исключение контакта с вредными соединениями, применение бронхолитических и отхаркивающих средств, кортикостероидов, проведение физиопроцедур, кислородных ингаляций, гипербарической оксигенации.

МКБ-10

Общие сведения

К пневмокониозам в пульмонологии относят различные хронические профессиональные болезни легких, возникающие вследствие вдыхания вредной производственной пыли и приводящие к выраженному развитию соединительной ткани – диффузному первичному фиброзу. В структуре профессиональных заболеваний пневмокониозы занимают одно из ведущих мест. Пневмокониозы чаще всего обнаруживаются у рабочих угольной, асбестовой, машиностроительной, стекольной и других видов промышленности, подвергающихся воздействию вредной производственной пыли в течение 5-15 и более лет.

Причины и классификация пневмокониозов

Факторами, определяющими развитие пневмокониоза, являются состав, длительная экспозиция и высокие концентрации вдыхаемой пыли неорганического (минерального) или органического происхождения.

В зависимости от химического состава пыли различают следующие группы профессиональных заболеваний легких:

Глубина проникновения пыли в воздухоносные пути и интенсивность ее элиминации зависят от величины (дисперсности) аэрозольных частиц. Наиболее активной фракцией являются высокодисперсные частицы с размером 1-2 мкм. Они проникают глубоко и преимущественно оседают на стенках терминальных бронхиол, респираторных ходов и альвеол. Частицы более крупного размера задерживаются и удаляются мукоцилиарным аппаратом бронхов; более мелкие фракции элиминируются с выдыхаемым воздухом или по лимфатическим путям.

Патогенез пневмокониозов

Высокая загрязненность вдыхаемого воздуха в совокупности с недостаточной эффективностью мукоцилиарного клиренса обуславливает проникновение и оседание аэрозольных частиц в альвеолах. Оттуда они могут самостоятельно проникать в интерстициальную ткань легких либо поглощаться альвеолярными макрофагами. Поглощенные частицы зачастую обладают цитотоксическим действием на макрофаги, вызывая процесс перекисного окисления липидов. Высвобождающиеся при этом лизохондриальные и лизосомальные ферменты стимулируют пролиферацию фибробластов и формирование в легочной ткани коллагена. В патогенезе пневмокониозов доказано участие иммунопатологических механизмов.

Фиброзные изменения в легочной ткани при пневмокониозах могут носить узелковый, интерстициальный и узловой характер. Узелковый фиброз характеризуется появлением мелких склеротических узелков, состоящих из нагруженных пылью макрофагов и пучков соединительной ткани. При отсутствии фиброзных узелков или их небольшом количестве диагностируется интерстициальная форма пневмокониоза, которая сопровождается утолщением альвеолярных перегородок, периваскулярным и перибронхиальным фиброзом. Слияние отдельных узелков может давать начало крупным узлам, занимающим значительную часть ткани легкого, вплоть до целой доли.

Фиброзному процессу в легких сопутствует мелкоочаговая или распространенная эмфизема, подчас приобретающая буллезный характер. Параллельно с изменениями в легочной ткани при пневмокониозах развиваются патологические процессы в слизистой оболочке бронхов по типу эндобронхита и бронхиолита.

В своем развитии пневмокониозы проходят период воспалительно-дистрофических и продуктивно-склеротических изменений. Большинство пневмокониозов, как правило, рентгенологически выявляются только во втором периоде.

Симптомы пневмокониозов

Течение пневмокониоза может быть медленно прогрессирующим, быстро прогрессирующим, поздним, регрессирующим. Медленно прогрессирующая форма пневмокониоза развивается спустя 10-15 лет от начала контакта с производственной пылью. Проявления быстро прогрессирующей формы манифестируют через 3-5 лет после начала контакта с пылью и нарастают в течение 2-3 ближайших лет. При позднем пневмокониозе симптомы обычно появляются лишь через несколько лет после прекращения контакта с пылевым агентом. О регрессирующей форме пневмокониоза говорят в том случае, если частицы пыли частично выводятся из дыхательных путей после прекращения воздействия вредного фактора, что сопровождается регрессом рентгенологических изменений в легких.

Различные виды пневмокониозов имеют сходную клиническую симптоматику. В начальных стадиях предъявляются жалобы на одышку, кашель со скудным количеством мокроты, колющие боли в грудной клетке, подлопаточной и межлопаточной области. Первоначально боли носят нерегулярный характер, усиливаясь при кашле и глубоком вдохе; позднее боли становятся постоянными, давящими.

Прогрессирование пневмокониоза сопровождается нарастанием слабости, субфебрилитета, потливости; снижением массы тела, появлением одышки в покое, цианозом губ, деформацией концевых фаланг пальцев рук и ногтей («барабанные палочки» и «часовые стекла»). При осложнениях или далеко зашедшем процессе появляются признаки дыхательной недостаточности, развивается легочная гипертензия и легочное сердце.

Значительная часть пневмокониозов (антракоз, асбестоз и др.) осложняется хроническим бронхитом (необструктивным, обструктивным, астматическим). К течению силикоза нередко присоединяется туберкулез; возможно развитие силикотуберкулеза, который отягощается эрозией легочных сосудов, легочным кровотечением и формированием бронхиальных свищей.

Частыми осложнениями пневмокониозов являются бронхоэктазы, бронхиальная астма, эмфизема легких, спонтанный пневмоторакс, ревматоидный артрит, склеродермия и другие коллагенозы. При силикозе и асбестозе возможно развитие альвеолярного или бронхогенного рака легких, мезотелиомы плевры.

Диагностика пневмокониозов

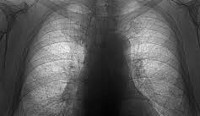

При распознавании пневмокониозов крайне важен учет профессионального маршрута пациента и наличие контактов с производственной пылью. При массовых обследованиях групп профессионального риска роль первичной диагностики пневмокониозов выполняет крупнокадровая флюорография. При этом выявляется характерное усиление и деформация легочного рисунка, наличие мелкоочаговых теней.

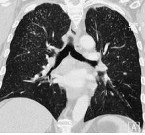

Углубленное обследование (рентгенография легких, компьютерная томография, МРТ легких) позволяет уточнить характер пневмокониоза (интерстициальный, узелковый и узловой) и стадию изменений. При прогрессировании пневмокониоза увеличивается площадь поражения, размеры и количество теней, выявляются участки массивного фиброза, компенсаторная эмфизема, утолщение и деформация плевры и т. д. Оценка кровотока и вентиляции в различных участках легочной ткани проводится с помощью зональной реопульмонографии и сцинтиграфии легких.

Комплекс исследований функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия, плетизмография, пневмотахография, газоаналитическое исследование) позволяет разграничить рестриктивные и обструктивные нарушения. Микроскопическое исследование мокроты при пневмокониозе обнаруживает ее слизистый или слизисто-гнойный характер, примеси пыли и макрофагов, нагруженных частичками пыли. В трудных для диагностики случаях прибегают к проведению бронхоскопии с трансбронхиальной биопсией легочной ткани, пункции лимфоузлов корня легкого.

Лечение пневмокониозов

При выявлении любой формы пневмокониоза требуется прекращение контакта с вредным этиологическим фактором. Целью лечения пневмокониоза является замедление или предотвращение прогрессирования заболевания, коррекция симптомов и сопутствующей патологии, предупреждение осложнений.

Важное значение при пневмокониозе придается питанию, которое должно быть богатым витаминами и белками. Для повышения неспецифической реактивности организма целесообразен прием различных адаптогенов (настойки элеутерококка, китайского лимонника). Широко используются оздоровительные и закаливающие процедуры: ЛФК, массаж, лечебные души (душ Шарко, циркулярный душ). При неосложненных формах пневмокониоза назначается ультразвук или электрофорез с кальцием и новокаином на область грудной клетки, ингаляции протеолитических ферментов и бронхолитиков, оксигенотерапия (ингаляции кислорода, гипербарическая оксигенация). Горнорабочим показано проведение общего ультрафиолетового облучения, повышающего и устойчивость организма к бронхолегочным заболеваниям. Лечебно-профилактические курсы при пневмокониозе рекомендуется проводить два раза в год в условиях стационара или санатория-профилактория.

Пациентам с осложненным течением пневмокониоза с противовоспалительной и антипролиферативной целью требуется назначение глюкокортикоидов в течение 1-2 месяцев под туберкулостатической защитой. При развитии сердечно-легочной недостаточности показано применение бронхолитиков, сердечных гликозидов, диуретиков, антикоагулянтов.

Прогноз и профилактика пневмокониозов

Прогноз пневмокониоза определяется его формой, стадией и осложнениями. Наиболее неблагоприятно течение силикоза, бериллиоза, асбестоза, поскольку они могут прогрессировать даже после прекращения контакта с вредной пылью.

В основе профилактики пневмокониозов лежит комплекс мер по улучшению условий труда, соблюдению требований безопасности производства, совершенствованию технологических процессов. Для предупреждения пневмокониозов необходимо использование индивидуальных (противопылевых респираторов, защитных очков, противопылевой одежды) и коллективных средств защиты (местной приточно-вытяжной вентиляции, проветривания и увлажнения производственных помещений).

Лица, контактирующие с вредными производственными факторами, подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам в установленном порядке. Устройство на работу, связанную с контактом с производственной пылью, противопоказано лицам с аллергическими заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, искривлением носовой перегородки, хроническими дерматозами, врожденными аномалиями сердца и органов дыхания.

Публикации в СМИ

Пневмокониозы

Пневмокониозы — общее название профессиональных заболеваний лёгких, развивающихся от воздействия промышленной пыли, проявляющееся хроническим диффузным пневмонитом с развитием лёгочного фиброза.

Классификация • Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия высоко- и умереннофиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния более 10%) — силикоз (антракосиликоз, силикосидероз, силикосиликатоз). Эти пневмокониозы часто имеют склонность к прогрессированию фиброзного процесса и осложнению туберкулёзной инфекцией • Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия слабофиброгенной пыли (с содержанием диоксида кремния менее 10% или не содержащей его). К ним относятся силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз, ливиноз, нефелиноз, цементоз, слюдяной пневмокониоз), карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и др.), пневмокониоз шлифовщиков или наждачников, пневмокониоз от рентгеноконтрастных пылей (сидероз, в т.ч. при сварке железных изделий, баритоз, станиоз, манганокониоз и др.). Этим формам пневмокониоза наиболее свойственны умеренно выраженный фиброз, более доброкачественное и мало прогрессирующее течение; нередко возникают осложнения неспецифической инфекцией, хроническим бронхитом, что и определяет тяжесть состояния больных • Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергенного действия (пыль, содержащая металлы-аллергены, аэрозоли пластмасс и других полимерных материалов, органические пыли и др.) — бериллиоз, алюминоз, лёгкое фермера и другие хронические гиперчувствительные пневмониты. При этих пневмокониозах распространённый интерстициальный и/или гранулематозный процесс в лёгких отличается своеобразными клиническими проявлениями в виде хронического бронхо-бронхиолита, альвеолита прогрессирующего течения с исходом в диффузный пневмофиброз.

Патогенез • Частицы пыли размером менее 10 мкм оседают в терминальных бронхиолах и альвеолах • Фиброз лёгких — конечная стадия патогенетической цепи, инициированной фагоцитозом макрофагами пылевых частиц. Клинические проявления зависят от реактогенности ингалируемых частиц • Канцерогенность (асбест) • Аллергенные свойства (органическая пыль).

Патоморфология • Две морфологические формы: интерстициальная и интерстициально-гранулематозная. В своём развитии обе формы проходят через два периода: •• воспалительно-дистрофических нарушений •• продуктивно-склеротических изменений • Тканевые изменения проходят четыре стадии морфогенеза: •• первая стадия — альвеолярный липопротеиноз •• вторая — серозно-десквамативный альвеолит с катаральным эндобронхитом, третья — кониотический лимфангиит с формированием воспалительной реакции гранулематозного характера, четвёртая — кониотический пневмосклероз.

Клиническая картина • Клинико-функциональная характеристика пневмокониозов включает бронхит, бронхиолит, эмфизему лёгких, дыхательную недостаточность, лёгочное сердце, а также течение и осложнения • Большинство пневмокониозов имеет скудную клиническую симптоматику; постепенно развивающийся фиброзный процесс в лёгких может долгое время не сопровождаться ни субъективными, ни объективными симптомами • По течению различают: •• быстро прогрессирующие пневмокониозы (нарастание фиброзного процесса в лёгких происходит в течение 5–6 лет) •• медленно прогрессирующие пневмокониозы •• пневмокониозы с признаками рентгенологической регрессии • Возможно позднее развитие пневмокониозов (спустя много лет после прекращения работы в контакте с пылью).

Рентгенологическое исследование — основной метод диагностики пневмокониозов • Проводят прежде всего обзорную рентгенографию органов грудной клетки, а также рентгенографию в боковых проекциях для уточнения локализации патологического процесса соответственно полям и сегментам. Первично увеличенные рентгенограммы позволяют выявить детали лёгочного рисунка или элемент, имеющие величину менее 1 мм • Рентгенологически пневмокониозы характеризуются диффузным фиброзом лёгочной ткани, фиброзными изменениями плевры и корней лёгких •• Степень выраженности кониотического фиброза оценивают характером затемнений — формой и размером, профузией (плотностью насыщения на 1 см2), распространённостью их по зонам правого и левого лёгкого •• Различают малые и большие затемнения. Выделяют две формы малых затемнений: округлые (узелковоподобные) и линейные неправильной формы (интерстициальные). Большие затемнения или узловые образования формируются при слиянии малых округлых затемнений на месте ателектазов, пневмонических фокусов, при осложнении процесса туберкулёзом. Большие затемнения могут быть одно- или двусторонними. Узловые образования чаще формируются при узелковых формах пневмокониозов.

Другие исследования • Исследование ФВД • Бронхоскопия для исключения онкологической патологии • Открытая биопсия лёгких при сомнениях в диагнозе после проведения других методов обследования.

Дифференциальная диагностика • Саркоидоз • Лимфогранулематоз • Туберкулёз • Рак лёгких и бронхов • Грибковые пневмонии • Альвеолярный протеиноз.

Лечение • Прекращение контакта с пылью • Симптоматическая терапия • Бронхолитические средства • Отхаркивающие средства.

Осложнения • Прогрессирующий массивный фиброз • Вторичные инфекции дыхательных путей • Пневмоторакс • Эмфизема • Вторичная лёгочная гипертензия • Туберкулёз лёгких, особенно при силикозе • Грибковая лёгочная инфекция.

Профилактика • Внедрение экологически безопасных технологий, очистные конструкции на производстве • Персональные защитные приспособления на рабочих местах.

МКБ-10 • J60 Пневмокониоз угольщика • J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами • J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний • J64 Пневмокониоз неуточнённый • J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом • J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью

Код вставки на сайт

Пневмокониозы

Пневмокониозы — общее название профессиональных заболеваний лёгких, развивающихся от воздействия промышленной пыли, проявляющееся хроническим диффузным пневмонитом с развитием лёгочного фиброза.

Классификация • Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия высоко- и умереннофиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния более 10%) — силикоз (антракосиликоз, силикосидероз, силикосиликатоз). Эти пневмокониозы часто имеют склонность к прогрессированию фиброзного процесса и осложнению туберкулёзной инфекцией • Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия слабофиброгенной пыли (с содержанием диоксида кремния менее 10% или не содержащей его). К ним относятся силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз, ливиноз, нефелиноз, цементоз, слюдяной пневмокониоз), карбокониозы (антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз и др.), пневмокониоз шлифовщиков или наждачников, пневмокониоз от рентгеноконтрастных пылей (сидероз, в т.ч. при сварке железных изделий, баритоз, станиоз, манганокониоз и др.). Этим формам пневмокониоза наиболее свойственны умеренно выраженный фиброз, более доброкачественное и мало прогрессирующее течение; нередко возникают осложнения неспецифической инфекцией, хроническим бронхитом, что и определяет тяжесть состояния больных • Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергенного действия (пыль, содержащая металлы-аллергены, аэрозоли пластмасс и других полимерных материалов, органические пыли и др.) — бериллиоз, алюминоз, лёгкое фермера и другие хронические гиперчувствительные пневмониты. При этих пневмокониозах распространённый интерстициальный и/или гранулематозный процесс в лёгких отличается своеобразными клиническими проявлениями в виде хронического бронхо-бронхиолита, альвеолита прогрессирующего течения с исходом в диффузный пневмофиброз.

Патогенез • Частицы пыли размером менее 10 мкм оседают в терминальных бронхиолах и альвеолах • Фиброз лёгких — конечная стадия патогенетической цепи, инициированной фагоцитозом макрофагами пылевых частиц. Клинические проявления зависят от реактогенности ингалируемых частиц • Канцерогенность (асбест) • Аллергенные свойства (органическая пыль).

Патоморфология • Две морфологические формы: интерстициальная и интерстициально-гранулематозная. В своём развитии обе формы проходят через два периода: •• воспалительно-дистрофических нарушений •• продуктивно-склеротических изменений • Тканевые изменения проходят четыре стадии морфогенеза: •• первая стадия — альвеолярный липопротеиноз •• вторая — серозно-десквамативный альвеолит с катаральным эндобронхитом, третья — кониотический лимфангиит с формированием воспалительной реакции гранулематозного характера, четвёртая — кониотический пневмосклероз.

Клиническая картина • Клинико-функциональная характеристика пневмокониозов включает бронхит, бронхиолит, эмфизему лёгких, дыхательную недостаточность, лёгочное сердце, а также течение и осложнения • Большинство пневмокониозов имеет скудную клиническую симптоматику; постепенно развивающийся фиброзный процесс в лёгких может долгое время не сопровождаться ни субъективными, ни объективными симптомами • По течению различают: •• быстро прогрессирующие пневмокониозы (нарастание фиброзного процесса в лёгких происходит в течение 5–6 лет) •• медленно прогрессирующие пневмокониозы •• пневмокониозы с признаками рентгенологической регрессии • Возможно позднее развитие пневмокониозов (спустя много лет после прекращения работы в контакте с пылью).

Рентгенологическое исследование — основной метод диагностики пневмокониозов • Проводят прежде всего обзорную рентгенографию органов грудной клетки, а также рентгенографию в боковых проекциях для уточнения локализации патологического процесса соответственно полям и сегментам. Первично увеличенные рентгенограммы позволяют выявить детали лёгочного рисунка или элемент, имеющие величину менее 1 мм • Рентгенологически пневмокониозы характеризуются диффузным фиброзом лёгочной ткани, фиброзными изменениями плевры и корней лёгких •• Степень выраженности кониотического фиброза оценивают характером затемнений — формой и размером, профузией (плотностью насыщения на 1 см2), распространённостью их по зонам правого и левого лёгкого •• Различают малые и большие затемнения. Выделяют две формы малых затемнений: округлые (узелковоподобные) и линейные неправильной формы (интерстициальные). Большие затемнения или узловые образования формируются при слиянии малых округлых затемнений на месте ателектазов, пневмонических фокусов, при осложнении процесса туберкулёзом. Большие затемнения могут быть одно- или двусторонними. Узловые образования чаще формируются при узелковых формах пневмокониозов.

Другие исследования • Исследование ФВД • Бронхоскопия для исключения онкологической патологии • Открытая биопсия лёгких при сомнениях в диагнозе после проведения других методов обследования.

Дифференциальная диагностика • Саркоидоз • Лимфогранулематоз • Туберкулёз • Рак лёгких и бронхов • Грибковые пневмонии • Альвеолярный протеиноз.

Лечение • Прекращение контакта с пылью • Симптоматическая терапия • Бронхолитические средства • Отхаркивающие средства.

Осложнения • Прогрессирующий массивный фиброз • Вторичные инфекции дыхательных путей • Пневмоторакс • Эмфизема • Вторичная лёгочная гипертензия • Туберкулёз лёгких, особенно при силикозе • Грибковая лёгочная инфекция.

Профилактика • Внедрение экологически безопасных технологий, очистные конструкции на производстве • Персональные защитные приспособления на рабочих местах.

МКБ-10 • J60 Пневмокониоз угольщика • J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами • J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний • J64 Пневмокониоз неуточнённый • J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом • J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью

Пневмокониоз

Пневмокониоз: причины, виды, симптомы, диагностика, лечение и профилактика

Пневмокониоз – заболевание легких, имеющее хроническую форму. Проявляется в виде сухого кашля, нарастающей одышки, периодической боли в грудной клетке.

Причины

В зависимости от химического состава пыли пневмокониозы можно поделить на виды:

Симптомы

Пневмокониоз имеет следующие симптомы:

При дальнейшем прогрессировании заболевания могут также развиваться и такие заболевания, как легочная гипертензия, легочное сердце и дыхательная недостаточность.

Больной при выявлении симптомов обязательно должен обратиться за консультацией к врачу пульмонологу.

Диагностика

Углубленное обследование, к которому относятся: рентгенография легких, МРТ легких и компьютерная томография легких, позволяет более точно определить характер пневмокониоза, а также стадию изменений. Оценка кровотока и вентиляция в различных участках ткани легких проводится с помощью зональной реопульмонографии, исцинтиграфии легких.

Весь спектр исследований функции внешнего дыхания наиболее точно позволяет разграничить обструктивные и рестриктивные нарушения. Исследование мокроты позволяет обнаружить ее характер, а также примеси пыли или же макрофагов, которые нагружены частичками пыли.

Записаться на прием к врачу пульмонологу вы можете в соответствующем разделе на нашем сайте.

Очень важно при распознавании пневмокониозов учитывать профессиональный маршрут пациента и также контактировал ли он с производственной пылью. В случае массовых обследованиях групп у которых присутствует профессиональный риск роль первичной диагностики пневмокониозов отводится крупнокадровой флюорографии.

Лечение

В случае выявления абсолютно любой формы пневмокониоза рекомендуется прекращение контакта человека с вредным этиологическим фактором. Первичной целью лечения данного заболевания является замедление или же предотвращение его прогрессирования, коррекция симптомов пневмокониоза и сопутствующих патологий, а также предупреждение возможных осложнений.

Очень важное значение в период заболевания придается питанию, которое обязательно должно быть обогащенным витаминами и белками. Также широко используются процедуры оздоровительного и закаливающего характера: массаж, ЛФК, лечебные души.

В случае неосложненной формы пневмокониоза пациенту назначается ультразвук или электрофорез с новокаином и кальцием на область грудной клетки, оксигенотерапия, ингаляции бронхолитиков и протеолитических ферментов.

Тем пациентам, у которых выявили осложненное течение пневмокониоза с антипролиферативной и противовоспалительной целью назначают глюкокортикоиды в течение приблизительно 1-2 месяцев под туберкулостатической защитой.

Те лица, которые контактируют с различными вредными производственными факторами, в обязательном порядке подлежат периодическим и предварительным медицинским осмотрам в установленном заранее порядке.

Профилактика

В качестве профилактики пневмокониозов используется комплекс мер в основе которых находится улучшение условий труда, соблюдение всех требований по безопасности производства, совершенствование существующих технологических процессов. Для того, чтобы предупредить возникновение пневмокониозов необходимо использовать личные (специальные противопылевые респираторы, а также защитные очки и противопылевую одежду) и коллективные средства защиты (местную приточно-вытяжную местную вентиляцию, проветривание и увлажнение всех производственных помещений).