Что такое подача в токарном станке

Подача

Смотреть что такое «Подача» в других словарях:

ПОДАЧА — ПОДАЧА, подачи, жен. Действие по гл. подать во всех знач., кроме 2. Подача пара в котел. Подача корпуса влево. Талантливая подача образа автором. У этого игрока хорошая подача мяча. Подача поезда к перрону. Подача жалобы. Подача первой… … Толковый словарь Ушакова

подача — 1. Порция одноврем. загружаемых в шахтную печь рудных материалов, флюсов и тв. топлива с определ. соотношением компонентов. 2. Операция перемещения заготовки в одном из направлений (продольном, поперечном, или др.) в промежутках между единичными… … Справочник технического переводчика

подача — См … Словарь синонимов

подача — ПОДАЧА, и, ПОДАЧКА, и, ж. 1. Подача документов на выезд из страны. 2. Рекомендации, «замолвленное словечко». С чьей подачи его взяли? Ректорская подача то! Быть в подаче подать документы на выезд из страны и находиться в ожидании официального… … Словарь русского арго

ПОДАЧА — один из основных параметров режима резания, относительное перемещение режущего инструмента или обрабатываемой на станке заготовки. Различают подачу непрерывную прямолинейную (напр., на токарных станках), прерывистую прямолинейную (напр., на… … Большой Энциклопедический словарь

ПОДАЧА — доставка боезапаса из погребов к орудиям. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

ПОДАЧА — перемещение режущего инструмента или заготовки за один оборот или рабочий ход заготовки либо инструмента; может быть ручной или автоматической (по заданной программе или копиру). В зависимости от направления П. инструмента по отношению к… … Большая политехническая энциклопедия

подача — 3.5 подача: Объем газа, входящий в компрессор с определенными параметрами, сжатого и доставленного при определенном давлении на выходе. Примечание Подача компрессора не включает газ, который вытекает из компрессора в процессе сжатия, а также… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

подача — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? подачи, чему? подаче, (вижу) что? подачу, чем? подачей, о чём? о подаче; мн. что? подачи, (нет) чего? подач, чему? подачам, (вижу) что? подачи, чем? подачами, о чём? о подачах 1. Подачей… … Толковый словарь Дмитриева

Режимы резания при токарной обработке и точении: таблицы формул, расчет подачи и скорость

Подготовимся к проведению одной из наиболее распространенных операций. Рассмотрим расчет подачи и режимов резания при токарной обработке. Его важность сложно переоценить, ведь если он проведен правильно, то помогает сделать техпроцесс эффективным, снизить себестоимость производства, повысить качество поверхностей деталей. Когда он выбран оптимально, это самым положительным образом влияет на продолжительность работы и целостность инструментов, что особенно важно в перспективе длительной эксплуатации станков с поддержанием их динамических и кинематических характеристик. И наоборот, если его неверно выбрать и взять не те исходные показатели, ни о каком высоком уровне исполнения продукции говорить не придется, возможно, вы даже столкнетесь с браком.

Режимы резания: что это такое

Это целый комплекс характеристик, задающих условия проведения токарной операции. Согласно технологическим маршрутам, обработка любого элемента (особенно сложного по форме) проводится в несколько переходов, для каждого из которых требуются свои чертежи, размеры и допуски, оборудование и оснастка. Вычислив и/или подобрав все эти параметры один раз для первой заготовки, в дальнейшем вы сможете подставлять их по умолчанию – при выпуске второй, пятой, сотой детали – и таким образом минимизируете время на подготовку станка и упростите контроль качества, то есть оптимизируете процесс производства.

В число основных показателей входит глубина, скорость, подача, в список дополнительных – масса объекта, припуски, частота, с которой вращается шпиндель, и в принципе любая характеристика, влияющая на результат обработки. И важно взять те из них, что обеспечат лучшую итоговую точность, шероховатость и экономическую целесообразность.

Есть несколько способов провести расчет режимов резания при точении:

Первый достаточно точный и до появления мощной компьютерной техники считался самым удобным. По нему все вычисления осуществлялись на основании паспортных данных оборудования: мощность двигателя, частоту вращения шпинделя и другие показатели подставляли в уже проверенные эмпирические выражения и получали нужные характеристики.

С разработкой специализированного ПО задача калькуляции существенно упростилась – все операции выполняет машина, быстрее человека и с гораздо меньшей вероятностью совершения ошибок.

Когда под рукой нет компьютера или формул, зато есть опыт, можно определить подходящие критерии на основании нормативных и справочных данных из таблиц. Но для этого необходимо учитывать все изменения значений, даже малейшие, что не всегда удобно в условиях производства.

Особенности определения режимов резания при точении

В первую очередь нужно выбрать глубину обработки, после нее – подачу и скорость. Важно соблюсти именно такую последовательность – в порядке увеличения степени воздействия на инструмент. Сначала вычисляются те характеристики, которые могут лишь минимально изменить износ резца, в конце те, что влияют на ресурс по максимуму.

Параметры следует определять для предельных возможностей оборудования, в обязательном порядке учитывая размеры, металл исполнения, конструкцию инструмента.

Важным пунктом является нахождение подходящей шероховатости. Плюс, правильнее всего взять лезвие под конкретный материал, ведь у того же чугуна одна прочность и твердость, а у алюминия – совсем другая. Не забывайте также, что в процессе происходит нагрев детали и возрастает риск ее деформации.

Выбор режима резания при точении на токарном станке продолжается установлением типа обработки. Какой она будет, черновой или чистовой? Первая грубая, для нее подойдут инструменты, выполненные из твердых сталей и способные выдержать высокую интенсивность техпроцесса. Вторая тонкая, осуществляется на малых оборотах, со снятием минимального слоя металла.

Глубина определяется количеством проходов, за которые убирается припуск. Подача представляет собой расстояние, преодолеваемое кромкой за вращение заготовки, и может быть одного из трех типов:

Скорость в значительной степени зависит от того, какая именно операция выполняется, например, при торцевании она должна быть высокой.

Характеристики режимов резания

Прежде чем подробно рассмотреть все основные параметры, скажем еще несколько слов о методах вычислений. Точнее, о том, как от графики перешли к аналитике и компьютеризации.

По мере совершенствования производства даже самые подробные таблицы оказывались все менее удобными: столбцы, колонки, соотношения – на изучение этого и поиск нужного значения уходило огромное количество времени. И это при том, что основные показатели связаны между собой, и уменьшение/увеличение одного из них провоцировало менять остальные.

Установив столь очевидную зависимость, инженеры стали пользоваться аналитическим способом, то есть продумали эмпирические формулы, и начали подставлять в них частоту вращения шпинделя, мощность силового агрегата и подачу и находить нужные характеристики. Ну а развитие компьютеров и появление вычислительного ПО серьезно упростило задачу и защитило итоговые результаты от ошибок человеческого фактора.

Схема расчетов режима резания на токарном станке

Порядок действий следующий:

Теперь переходим к рассмотрению конкретных характеристик, играющих важную роль, и к способам их практического нахождения или изменения.

Глубина резания при токарной обработке на станке

Ключевой показатель для обеспечения качества исполнения детали, показывающий, сколько материала нужно убрать за один проход. Общее количество последних вычисляется с учетом следующего соотношения припусков:

Также свою роль играет то, какая форма у заготовки и что за операция выполняется. Например, при торцевании рассматриваемый параметр приравнивается к двойному радиусу предмета, а для цилиндрических деталей он находится так:

Если же изделие плоское, используются обычные линейные значения длины – 2, 1-2 и до 1 мм соответственно. Здесь же есть зависимость от поддерживаемого класса точности: чем он меньше, тем больше нужно совершить подходов для получения результата.

Как определить подачу при точении

Фактически она представляет собой то расстояние, на которое резец передвигается за один оборот, совершаемый заготовкой. Наиболее высока она при черновой обработке, наименее – при чистовой, когда действовать следует аккуратно, и в дело также вступает квалитет шероховатости. В общем случае ее делают максимально возможной (для операции) с учетом ограничивающих факторов, в числе которых:

При фрезеровании отдают предпочтение варианту «на зуб», при зачистке отверстий – рекомендованному для текущего инструмента, в учебных целях – самую распространенную, то есть 0,05-0,5 об/мин.

Формула расчета подачи при точении, связывающая между собой все ее виды, выглядит так:

n – частота вращения резца,

Для упрощения вычислений можно брать данные отсюда:

Диаметр, заготовки, мм

Подача, мм/об, с выбранной глубиной резания, мм

Элементы режима резания

Режимом резания называется совокупность элементов, определяющих условия протекания процесса резания.

К элементам режима резания относятся – глубина резания, подача, период стойкости режущего инструмента, скорость резания, частота вращения шпинделя, сила и мощность резания.

Аналитический (расчетный) метод определения режима резания менее трудоёмок и более предпочтителен при учебном проектировании технологических процессов механической обработки резанием. Он сводится к определению, по эмпирическим формулам, скорости, сил и мощности резания по выбранным значениям глубины резания и подачи.

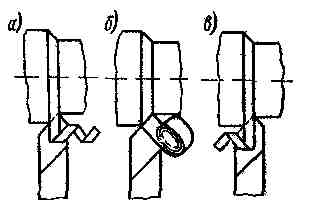

Выбор режущего инструмента

Его следует начинать с анализа шероховатости поверхностей детали, которая задана на чертеже. В зависимости от параметра шероховатости выбирается метод обработки данной поверхности, которому соответствует свой специфический режущий инструмент. В табл. 1 приведена зависимость шероховатости поверхности от различных методов обработки.

Немаловажное значение для расчета режимов резания имеет выбор материала инструмента. При его выборе следует руководствоваться рекомендациями табл. 2. Для тонких (отделочных) методов обработки материалов с высокими скоростями резания (свыше 500 м/мин) рекомендуется применение сверхтвердых инструментальных материалов.

Наиболее распространенными среди них являются материалы, полученные на основе кубического нитрида бора.

Выбор и назначение глубины резания

Рис. 1.Схема к определению глубины резания при точении

Глубиной резания называется расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по нормали к последней.

При черновых методах обработки назначают по возможности максимальную глубину резанияt, равную всему припуску или большей части его. При чистовом резании припуск срезается за два прохода и более. На каждом следующем проходе следует назначать меньшую глубину резания, чем на предшествующем. Глубину последнего прохода назначают в зависимости от требований точности и шероховатости обработанной поверхности.

В данной работе рекомендуются следующие глубины резания t, мм:

черновая обработка t >2;

При сверлении глубина резания t=0,5·D, при рассверливании, зенкеровании и развертывании t=0,5·(D-d) мм, где

Рис. 2.Схемы для определения глубины резания при сверлении (а) и рассверливании (б) отверстий.

При отрезании, точении канавок и фасонном точении глубина резания приравнивается длине лезвия резца (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема к определению глубины резания при отрезании

Выбор величины подачи

Подачей называется путь, пройденный какой-либо точкой режущей кромки инструмента, относительно заготовки, за один оборот заготовки (режущего инструмента), либо за один двойной ход режущего инструмента.

Различают подачу на один зуб Sz, подачу на один оборот S и подачу минутную Sм, мм/мин, которые находятся в следующей зависимости:

При черновом точении выполняется вариантный расчёт режимов резания для нескольких значений подач в диапазоне, ограниченном чистовой (табл. 3) и максимальной подачей, допустимой прочностью режущей пластины (табл. 4).

При обработке отверстий осевым режущим инструментом выбирают рекомендуемую подачу, допустимую по прочности инструмента (табл.5).

В учебных целях рекомендуется значения подач выбирать из наиболее распространённого диапазона: 0,05- 0,5 мм/об.

Выбор значения периода стойкости

Периодом стойкости (стойкостью) режущего инструмента называется время его непрерывной работы между двумя смежными переточками.

Выбор значения периода стойкости режущего инструмента рекомендуется сделать из следующего ряда:

Меньшие значения периода стойкости следует назначать для мелких инструментов.

Учебные материалы

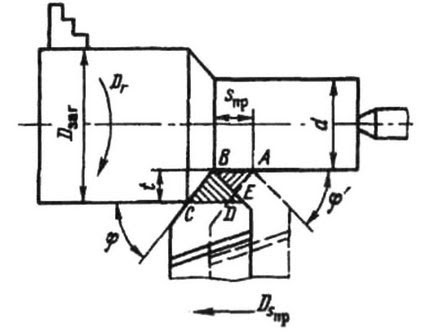

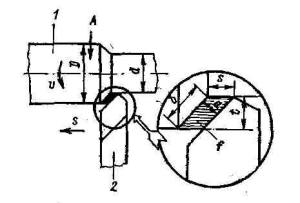

К основным элементам режима резания относят глубину, подачу и скорость резания. Рассмотрим схему резания при точении на примере обтачивания цилиндрической поверхности на токарном станке.

Глубина резания

t – глубина резания, величина снимаемого слоя металла, измеряемая перпендикулярно к обработанной поверхности и снимаемая за один проход режущего инструмента:

где Dзаг – диаметр обрабатываемой поверхности, мм;

d – диаметр обработанной поверхности, мм;

Глубина резания t принимается обычно равной припуску. При чистовом проходе t должна быть не более 1…2 мм.

Рисунок 4.1 – Элементы резания и геометрия срезаемого слоя

Подача

Подача S – величина (путь) перемещения режущей кромки за один оборот обрабатываемой заготовки, либо за один ход заготовки или инструмента в направлении движения подачи, мм/об, мм/дв.ход.

Подачу назначают из условия обеспечения требуемой шероховатости обрабатываемой поверхности. Обычно работают на Sпр = (0,20…0,25) мм/об. Высокая чистота получается при работе на Sпр = 0,03…0,05 мм/об.

Эти параметры элементы режима резания t и S непосредственно влияют на размеры снимаемой стружки, так:

а – толщина срезаемого слоя, расстояние между двумя последовательными положениями главной режущей кромки за один оборот заготовки определяется а = S · sinφ;

Заштрихованная площадь называется площадью поперечного сечения срезаемого слоя F:

Скорость резания

V – скорость резания, путь перемещения обрабатываемой поверхности заготовки относительно режущей кромки резца в единицу времени, м/мин.

n – число оборотов заготовки/мин.

Если главное движение возвратно–поступательное, (например строгание), а скорости рабочего и холостого ходов различны, то скорость резания в м/мин находят по следующей зависимости

где L – расчетная длина хода инструмента;

m – число двойных ходов инструмента в мин;

К – коэффициент показывающий отношение скоростей рабочего и холостого ходов.

Для повышения производительности процесса обработки V резания должна быть наибольшей. Однако, скорость резания ограничивается стойкостью режущей кромки инструмента, т.е.

где Т – стойкость инструмента, т.е. способность сохранять в рабочем состоянии режущие кромки (до достижения критического критерия затупления hзкр);

Сv – коэффициент учитывающий конкретные условия обработки: физико-механические свойства обрабатываемого материала, качество поверхности заготовки, углы резца, условия охлаждения и т.д.;

хy и yv – показатели степени при глубине резания t и подаче S, точно также как и Сv указаны в нормативных справочниках по резанию. Для определения оптимальной скорости резания нужен экономический анализ, необходимо выяснить, что выгоднее – повышение скорости резания или повышение стойкости инструмента. Например, расчетами или опытами выявлено, что при скоростях резания

| V, м/с | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |

| Т, сек | 425 | 166 | 100 | 33 |

Анализируя эти результаты можно отметить, что увеличение скорости резания на 25% приводит к снижению стойкости резца почти в три раза. Поэтому нужно учитывать, что по времени выгоднее – увеличение скорости или сохранение стойкости? В справочниках имеются рекомендуемые скорости резания V для данных конкретных условий обработки. При назначении V учитывают ее влияние на шероховатость поверхности, которая оказывает существенное влияние на износостойкость рабочих поверхностей детали, ее усталостную и коррозионную стойкость, а также на коэффициент полезного действия машин.

Шероховатость – один из показателей качества поверхности оценивается высотой, формой, направлением неровностей, включающая выступы и впадины на поверхности деталей, характеризующиеся малыми шагами т.е.

Она характеризуется тремя высотными параметрами Ra, Rr, Rmax двумя шаговыми Sm, S и относительной опорной длиной tр.

На шероховатость влияют режим резания, геометрия инструмента, вибрации, физико-механические свойства материала заготовки.

По современным представлениям сила трения Fт включает силу молекулярного взаимодействия контактирующих поверхностей и силу сопротивления их перемещению вследствие зацепления неровностей.

При благоприятном профиле износостойкость детали выше за счет меньшей величины контактных напряжений. Необходимо иметь ввиду, что усталостные разрушения вызываются знакопеременными нагрузками и трещины при этом развиваются с поверхности, причем в местах наиболее напряженных, т.е. во впадинах, где высокая степень пластического деформирования.

Следовательно скорость резания назначается таким образом, чтобы через определенное время (период стойкости Т) резец износился до значения критерия h3. Так Т = 30…60 мин для резцов из быстрорежущей стали и Тmax = 90 мин – для резцов с напаянными твердыми сплавами.

Пример

Для определенных условий обработки на токарно-винторезном станке модели IК62 определим значения теоретической скорости резания Vт:

Значения Сv = 5640 и 1500, m = 0,8, Хv = 0,55 и Уv = 0,55 приняты из справочных нормативных материалов по резанию.

Необходимо отметить, что скорость резания не оказывает существенного влияния на шероховатость, как значение подачи.

По паспортным данным станка IК62 определяем фактическую скорость резания Vд.

Расчетная частота вращения шпинделя, пр (для Vт = 120 м/мин):

На станке Vт – теоретическая скорость резания для данных условий обработки, м/мин; Dз – диаметр заготовки, мм.

Машинное время обработки определяется по формуле

где l – длина заготовки, мм;

l2 – длина перебега, по нормативным таблицам: для глубины резания

где d – диаметр, обработанной поверхности;

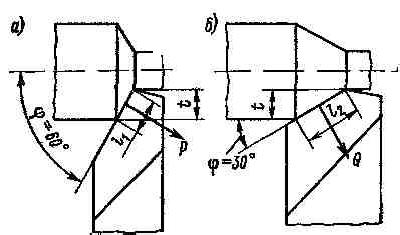

l1 – длина врезания

где φ – главный угол в плане проходного резца, примем равным 60°.

S – продольная подача резца за один оборот заготовки. Теоретическое значение подачи S = 0,6 мм/об заменяем величиной ближайшей подачи, имеющейся на станке IК62, т.е. S = 0,61 мм/об.

Мощность Nр, затрачиваемую на процесс резания, при силе резания Рz = 300 кГ определяем по формуле

Необходимая мощность электродвигателя для выполнения заданного режима обработки

где η – коэффициент полезного действия (кпд), равный 0,75.

Коэффициент загрузки станка IК62 для указанной обработки, при мощности его электродвигателя Nст = 10 кВт.

К параметрам процесса резания относят основное (технологическое) время обработки – время, затрачиваемое непосредственно на процесс изменения формы, размеров и шероховатости обрабатываемой поверхности заготовки.

При токарной обработке цилиндрической поверхности основное (машинное) время и элементы режима резания связаны зависимостью

где Li = l + l1 + l2 – путь режущего инструмента относительно заготовки в направлении подачи ( l – длина обрабатываемой поверхности, мм; l1 = t·ctgφ – величина врезания резца, мм; l2 = 1–3 мм выход резца (перебег)), i =H/t число рабочих ходов резца, необходимое для снятия материала, оставленного на обработку (Н – толщина удаляемого слоя металла, мм).

В целом штучное время состоит

где Тв – вспомогательное время необходимое для выполнения действий, связанных с подготовкой к процессу резания (подвод и отвод инструмента, установка и снятие заготовки и т.д.);

Тоб – время обслуживания рабочего места, оборудования и инструмента в рабочем состоянии;

Тп – время на отдых и естественные потребности, отнесенное к одной детали.

Уважаемые студенты!

Специалисты нашего сайта готовы оказать помощь в учёбе по разным предметам:

✔ Решение задач

✔ Выполнение учебных работ

✔ Помощь на экзаменах

Основные понятия и определения токарной обработки. Припуск, клин, подача, глубина резания, срез, части резца, углы токарного резца

Понятие о припуске на обработку. Детали машин, обрабатываемые на металлорежущих станках, изготавливаются из отливок, поковок, кусков прокатанного металла и других заготовок. Деталь получает требуемые форму и размеры после того, как с заготовки будут срезаны все излишки материала или, как говорят припуски, получившиеся при ее изготовлении.

Припуском (общим) называется слой металла, который необходимо удалить с заготовки для получения детали с окончательно отработанном виде.

Некоторые детали обрабатываются последовательно на нескольких станках, на каждом из которых снимается только часть общего припуска. Так, например, детали, диаметральные размеры которых должны быть очень точными, а поверхности иметь весьма малую шероховатость, обрабатывают предварительно на токарных, а окончательно на шлифовальных станках.

Часть металла, снятая (срезанная) с заготовки в процессе ее обработки, называется стружкой.

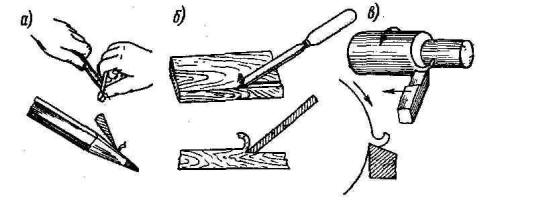

Клин как основа любого режущего инструмента. Режущие инструменты, применяемые при обработке деталей на станках, в частности токарных, очень разнообразны, но сущность работы их одинакова. Каждый из этих инструментов является клином, устройство и работа которого общеизвестны.

Нож посредством которого мы затачиваем карандаш, в поперечном сечении имеет форму клина. Столярная стамеска также представляет собой клин с острым углом между его боковыми сторонами.

Рис. №1 Клин как основа любого режущего инструмента

Рис. №2 Движения и элементы резания при точении

Скорость резания при точении находится по формуле

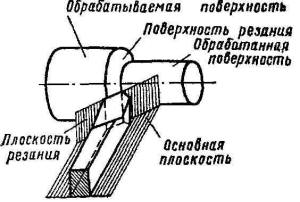

Рис. 3. Поверхность и плоскость в процессе резания

Обрабатываемой поверхностью называется та поверхность, с которой снимается стружка.

Обработанной поверхностью называется поверхность детали, полученная после снятия стружки.

Поверхностью резания называется поверхность, образуемая на обрабатываемой детали непосредственно режущей кромкой резца.

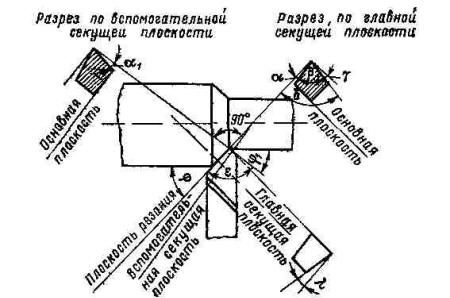

Для определения углов резца установлены понятия: плоскость резания и основная плоскость.

Плоскость резания называется плоскость, касательная к поверхности резания и проходящая через режущую кромку резца.

Основной поверхностью называется плоскость, параллельная продольной и поперечной подачам. Она совпадает с опорной поверхностью резца.

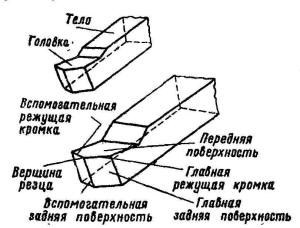

Части резца и элементы его головки. Резец (рис. 4) состоит из головки, т.е. рабочей части, и тела, служащего для закрепления резца.

Рис. 4. Части резца и элементы его головки.

.

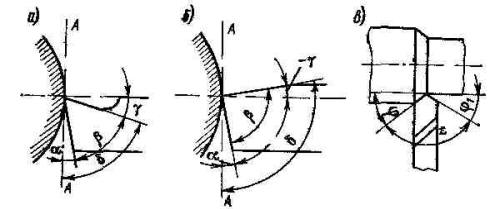

Рис. 5. Углы токарного резца.

Рис. 6. Упрощенное изображение углов токарного резца.

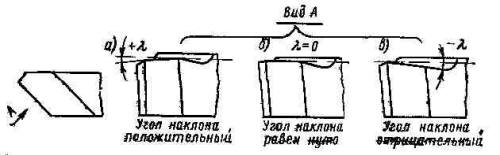

Рис. 7. Углы наклона главной режущей кромки: положительный (а), равный нулю (б) и отрицательный (в)

Рис. 8. Влияние главного угла в плане на процесс резания.

Рис. 9. Направление схода стружки при положительном (а), равном нулю (б) и отрицательном (в) угле наклона главной режущей кромки.