Что такое подготовительные упражнения

Теория и методика физической культуры (5 стр.)

Правильный и постоянный учет факторов, определяющих влияние физических упражнений, позволяет специалисту в области физической культуры успешно решать задачи физического образования и физического воспитания.

Физические упражнения имеют свои содержание и форму.

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – это совокупность процессов (психологических, биологических, биохимических, и др.), сопровождающих выполняемое движение и вызывающих изменения в организме занимающегося.

Результатом этих процессов является способность человека к двигательной деятельности, выражающихся в физических и психических качествах. Эффект физических упражнений определяется прежде всего его содержанием.

ФОРМА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – представляет собой их внешнюю и внутреннюю организацию, согласованность, упорядочение.

К внутренней форме относится взаимосвязь и согласованность тех процессов, которые обеспечивают основные функции при выполнении данного упражнения. Например, взаимосвязь процессов (нервномышечной координации, биологических, психических и др.) при беге будет иной, нежели при плавании. Внешняя форма упражнений представлена видимой стороной движения, двигательного действия, совокупностью его частей, соотношением пространственных, временных и динамических характеристик (техникой).

Содержание и форма находятся в единстве, они влияют друг на друга, но содержание при этом играет ведущую роль. Так, на разных дистанциях при различном проявлении качества быстроты, разными будут и компоненты техники (темп, длина шага и др.). На проявление физического качества влияет техника двигательного действия, поэтому, например, выносливость в разных видах спорта имеет специфический характер. Нецелесообразная техника ведет к нерациональному расходованию энергии и ухудшает проявление физических качеств.

Педагогическое содержание физических упражнений составляет решаемая педагогическая задача и то педагогическое влияние, которое они оказывают на занимающихся. В качестве внутренней формы выступает взаимосвязь, согласованность двигательных умений и навыков, входящих в данное двигательное действие. В качестве внешней формы выступает результат решения поставленной задачи («освоение», «не освоение» и др.). «Представителем» содержания являются физические качества, а формы – техника упражнений. Но поскольку содержание всегда развивается быстрее, чем форма, постоянно накапливающаяся «старая» техника физических упражнений сдерживает проявление физических качеств. Учет этого обстоятельства имеет важное педагогическое значение. Нахождение оптимального соотношения содержания и формы физических упражнений в каждый конкретный момент является одной из важных проблем теории и практики физического воспитания.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – это разделение их на группы в соответствии с определенным квалификационным признаком.

Классификации физических упражнений нужны для того, чтобы более эффективно подбирать упражнения для решения двигательной задачи с учетом возраста, пола, состояния здоровья и т. д. При этом необходимо помнить, что каждое физическое упражнение обладает не одним, а несколькими характерными признаками. Поэтому одно и то же упражнение может быть представлено в разных классификациях. Из этого следует, что не может быть создана единая классификация, которая была бы пригодна на все случаи использования физических упражнений.

В настоящее время известно более 300 классификаций физических упражнений, причем, наибольшее значение имеют классификации, осуществленные по следующим признакам:

1. По целевой направленности их использования. По этому признаку упражнения подразделяются на общеразвивающие, профессионально-прикладные, спортивные, лечебные, рекреационные и др.

В свою очередь, в зависимости от значимости их в соответствующем виде физкультурной деятельности, они могут иметь разновидности. Например, спортивные упражнения подразделяются на соревновательные, специально-подготовительные и общеподготовительные.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это двигательные действия, которые являются предметом спортивной специализации и выполняются в соответствии с правилами соревнований по данному виду спорта.

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это те упражнения, которые представляют те или иные варианты соревновательного упражнения. Обязательным признаком таких упражнений является существенное сходство с соревновательными как по форме, так и по содержанию. Примером специальноподготовительных упражнений может быть выполнение гимнастом отдельных элементов и связок соревновательной комбинации.

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это упражнения, представляющие собой основные практические средства общей подготовки спортсмена.

2. По воздействию на развитие отдельных физических качеств. По этому признаку выделяют упражнения для развития скоростных, силовых, координационных способностей, выносливости и гибкости.

3. По анатомическому признаку. В данной классификации упражнения подразделяются по признаку воздействия на отдельные мышечные группы: упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища, шеи, ног и др.

4. По структурным биомеханическим признакам. В данном случае упражнения подразделяются на:

циклические, для которых характерна закономерная последовательность, повторяемость и связь циклов движений (бег, ходьба, плавание и др.);

ациклические, которые состоят из неповторяющихся движений (метания, прыжки и др.);

комбинированные, которые соединяют в себе движения циклического и ациклического характера (прыжки или метания с разбега);

5. По мощности выполняемой работы. В данном случае выделяют упражнения умеренной, большой, субмаксимальной и максимальной мощности.

6. По механизмам энергообеспечения мышечной деятельности. Выделяют аэробные, анаэробные и аэробно-анаэробные упражнения, т. е энергообеспечение мышечной деятельности происходит соответственно за счет окисления с участием кислорода, в бескислородных условия смешанного характера.

Помимо указанных классификаций существуют иные классификации упражнений: по воздействию на различные системы и функции организма (на развитие органов дыхания, вестибулярного аппарата) по снарядовому признаку (со снарядами и без них), по числу занимающихся (в парах, тройках, группах) и др.

ТЕХНИКА – это способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно с относительно большей эффективностью.

Двигательные действия состоят из отдельных движений. При этом не все движения в нем являются одинаково важными. В связи с этим различают основу техники движений, главное (ведущее звено) и детали техники.

ОСНОВА ТЕХНИКИ – это совокупность движений, необходимых для решения двигательной задачи.

Например, в прыжках в длину с разбега основу техники составляют разбег, отталкивание, полет, приземление. Выпадение одного элемента основы техники не дает возможности выполнить двигательную задачу.

ГЛАВНОЕ (ВЕДУЩЕЕ) ЗВЕНО ТЕХНИКИ – наиболее важная часть данного способа решения двигательной задачи. Так, в прыжках, главным звеном является отталкивание, а в толканиях – финальное усилие.

ДЕТАЛИ ТЕХНИКИ – второстепенные особенности движения, не нарушающие основ техники, но способствующие более полной реализации индивидуальных возможностей при решении двигательной задачи.

В прыжках в длину с разбега детали техники будут заключаться в количестве и частоте шагов при разбеге.

Техника физических упражнений постоянно совершенствуется и обновляется в процессе физического воспитания и спорта. Это обусловлено следующим:

• возрастающими требованиями к уровню физической подготовленности;

• поиском более совершенных способов выполнения движений;

• повышением роли науки в физическом воспитании и спорте;

• совершенствованием методик обучения;

• появлением нового инвентаря, оборудования.

Эффект физических упражнений существенно зависит от биомеханических характеристик отдельных движений. Различают кинематические характеристики (пространственные, временные, пространственно-временные), динамические характеристики (внутренние и внешние силы), ритмические и обобщенные (качественные) характеристики.

Пространственные характеристики включают положение тела, траекторию (путь) движения.

Положение тела. Какое бы двигательной действие ни совершал человек, он должен придать своему телу определенное положение в пространстве. Различают исходные, промежуточные, конечные положения тела.

ПОДВОДЯЩИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Юрий Ефимович Жуков, Георгий Игнатьевич Ильин, Эдуард Антонович Козловский

СОДЕРЖАНИЕ

Подводящие и подготовительные акробатические упражнения ……………. 6

Специальные акробатические упражнения волейболиста …………………. —

Акробатические упражнения для совершенствования ловкости

Примерная последовательность обучения

Акробатическая подготовка волейболистов

ВВЕДЕНИЕ

Удары по мячу и азартные крики болельщиков можно услышать в спортивных залах, на кортах стадионов и парков отдыха, на пляжах и во дворах. Везде играют в волейбол.

Эта увлекательная игра пользуется большой популярностью у людей различных возрастов и профессий. Она служит хорошим средством активного отдыха, способствует укреплению здоровья и разностороннему физическому развитию.

Чтобы добиться мастерства, недостаточно играть только через сетку. Необходимо регулярные тренировки с мячом сочетать с занятиями другими видами спорта: легкой атлетикой, штангой, плаванием и, особенно, акробатикой.

Акробатическая подготовка сделает волейболиста подвижным и ловким, научит не бояться скорости перемещения, мягко приземляться в падениях и бросках, свободно ориентироваться и выполнять нужные движения на земле и в воздухе. Другими словами, занятия акробатикой позволят быстро овладеть техникой игры с мячом и в дальнейшем успешно ее совершенствовать.

Особенно возросло значение акробатической подготовки волейболиста на современном этапе развития этого вида спорта.

Перенос рук при блоке вынуждает нападающих бить с далеких от сетки передач. Такие удары имеют более пологую траекторию полета мяча. Это значительно облегчило и повысило эффективность игры в защите.

Нападающие все чаще отказываются от силовой манеры игры, начинают атаки с темповых передач и шире используют различные способы ударов и обманов. Комбинированное же нападение против одиночного блока и без него еще больше нацеливает на совершенствование оборонных действий.

Результат поединка двух команд во многом зависит от возможности возобновить неудавшуюся атаку или контратаковать после блока. В этом случае успех опять-таки зависит от защиты: надежной страховки нападающего и блокирующих игроков. Кроме того, сокращение времени на подачу, на перерывы и замены стимулирует темповую игру, которая является первой предпосылкой для живой и самоотверженной игры в защите.

Следовательно, изменения в правилах 1965 г. послужили развитию техники и тактики как защиты, так и нападения.

Неисчерпаемые резервы технического совершенствования обороны заключаются в расширении диапазона действий защитника. Они зависят от его подвижности, быстроты реакции, ловкости и от умения владеть различными способами перемещения: рывками, прыжками, скачками, выпадами, падениями и бросками. Успешно использовать богатый арсенал нападающих ударов невозможно без умения координировать движения и ориентироваться в пространстве, без этого же нельзя добиться эффективной самостраховки после удара и блока.

Чтобы овладеть указанными качествами и навыками, волейболистам необходима акробатическая подготовка. Все прочнее входит она в учебно-тренировочный процесс не только сильнейших команд страны, но и секций коллективов физической культуры.

Об этом говорится в программах и учебной литературе по волейболу. Однако перечень рекомендуемых в них упражнений далеко не исчерпывает того многообразия акробатических приемов, которые применяются в современном волейболе, а методика обучения зачастую отсутствует.

Авторы решили систематизировать и описать акробатические упражнения, направленные на совершенствование двигательных возможностей волейболиста.

Пособие предназначено для секций коллективов физической культуры, детских и юношеских спортивных школ, сборных команд спортивных клубов и добровольных спортивных обществ. Им смогут воспользоваться тренеры, волейболисты—новички и разрядники, а также спортсмены, занимающиеся другими видами спорта.

Пособие иллюстрировано рисунками, которые помогут разобраться в основах техники и деталях, на которых авторы считают нужным акцентировать внимание занимающихся. Авторы описывают методику обучения наиболее трудным упражнениям, основные ошибки, способы страховки и помощи.

Упражнения в каждом из разделов приведены в порядке возрастающей сложности, с учетом возможности применения их в игре.

В конце пособия указывается примерная последовательность обучения акробатическим упражнениям и приводятся рекомендации, касающиеся их использования в учебно-тренировочном процессе в группах различной подготовленности.

В довершение необходимо напомнить, что ловкость, как и другие физические качества, развивается, совершенствуется и поддерживается в результате систематической тренировки. Поэтому беглого ознакомления с техникой предлагаемых упражнений совершенно недостаточно, чтобы стать ловким.

Акробатическая подготовка должна прочно войти в учебно-тренировочный процесс волейболистов как одно из основных средств индивидуального физического совершенствования и повышения спортивного мастерства.

Значение акробатической подготовки в то же время не исчерпывается только совершенствованием физических качеств. Она в известной мере содействует морально-волевой и психологической подготовке спортсменов.

ПОДВОДЯЩИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Эти акробатические упражнения помогут занимающимся овладеть простейшими видами движений, ознакомят их с элементами самостраховки, наиболее рациональными и быстрыми способами вставания. Выполняя их, волейболисты будут развивать основные физические качества, такие, как ловкость, сила, гибкость и подвижность в суставах, координация движений и способность ориентироваться в пространстве.

Прочное усвоение подводящих и подготовительных упражнений позволит в дальнейшем быстро и правильно овладеть более сложными движениями, описанными ниже.

ПЕРЕКАТЫ

Перекат—неполное вращение тела без переворота через голову, при котором происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, животом, бедрами и» т. д.

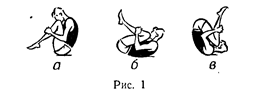

Перекаты на спине. Сесть, согнуть ноги, взяться руками за середину голеней, подтянуть колени к груди, голову наклонить вперед (рис. 1, а) (положение группировки). Перекатиться назад (рис. 1, б, в) и перекатом вперед возвратиться в исходное положение.

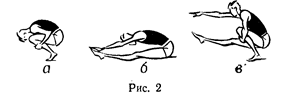

После освоения группировки и переката проделать его из приседа в группировке (рис. 2, а>, седа согнувшись (рис. 2,6), приседа на одной (рис. 2, в).

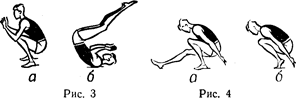

Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки (рис. 3, а, б) из тех же исходных положений: седа, приседа на двух или одной.

Вставание: 1) перекатом вперед, подтягивая колени к груди, прийти в присед в группировке (см. рис. 2, а)

и выпрямиться; 2) перекатом вперед прийти в присед в упоре сзади на одной (рис. 4, а) или на обеих ногах (рис. 4,6) и, отталкиваясь руками, встать.

При выполнении перекатов на спине без группировки надо обязательно округлять спину, прижимать подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать.

Если перекаты на спине некоторым занимающимся будут болезненны, можно выполнять их несколько на боку (на одной половине спины).

Ошибки: нет группировки, не округлена спина, голова отведена назад.

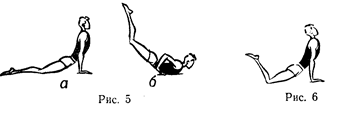

Перекаты прогнувшись. 1. Перекаты прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре лежа на бедрах отвести голову назад, максимально прогнуться, закрепить мышцы спины и задней поверхности бедер

(рис. 5, а). Сгибая руки, выполнить перекат вперед (рис. 5,6). Обратным движением возвратиться в исходное положение.

Перекат прогнувшись можно выполнять и с согнутыми в коленях ногами (рис. 6).

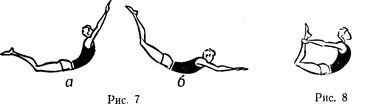

2. Перекат прогнувшись, руки вверх. Максимально прогнуться, выполнить перекат (рис.7, а,б).

3. Перекат прогнувшись с захватом голеней сзади (рис. 8).

4. Перекат прогнувшись из упора лежа согнув руки, ногу назад (рис. 9, а).

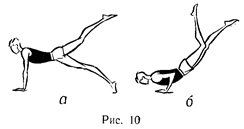

Оттолкнувшись одной ногой, выйти в упор на руках и груди (рис. 9,6), соединить ноги, прогнуться, перекатиться с груди на живот и бедра в упор лежа прогнувшись. 5. Перекат прогнувшись из упора лежа, подняв одну ногу назад (рис. 10, а), сгибая руки. Упруго сгибая руки и отталкиваясь ногой (рис.

10, б), перейти на грудь и выполнить перекат в упор лежа прогнувшись.

Ошибки: недостаточный прогиб, расслаблены мышцы спины и задней поверхности бедер,сгибание и разгибание рук, не согласованные с перекатом, при выполнении переката в упор лежа на бедрах носки прямых ног не оттянуты.

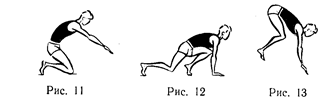

Вставание из упора лежа согнув руки: 1) отталкиваясь руками и сгибаясь в тазобедренных суставах, перейти на колени (рис. 11), затем встать на одну или обе ноги; 2) выпрямляя руки, подтянуть колено к груди (рис. 12) и встать; 3) выпрямить руки, толчком ног прийти в упор присев и встать; 4) оттолкнувшись руками и ногами, встать (рис. 13).

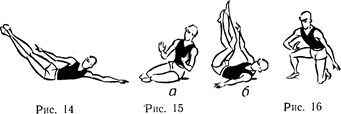

Перекаты на боку. 1. Перекат лежа на боку. Лежа на боку, наклониться в сторону и выполнить перекат (рис. 14).

2. Перекат из седа на пятках (рис. 15, а, б).

3. Перекат из стойки на коленях. Наклониться в сторону, сгибаясь в тазобедренных суставах, перекатиться через бедро и таз на бок.

Вставание: 1) обратным перекатом вернуться в сед на пятках, вставая на одну ногу, выпрямиться; 2) обратным перекатом вернуться в упор на колено, встать на другую ногу и, отталкиваясь рукой (рис. 16), выпрямиться.

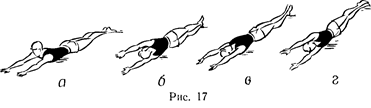

Перекаты в стороны. 1. Перекат в сторону с груди на спину (рис. 17, а, б, в, г).

По мере освоения проделывать это упражнение в более быстром темпе с различными положениями рук.

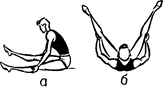

2. Перекат с поворотом («звездный перекат»). Из седа ноги врозь взяться руками под колени снаружи

(рис. 18, а), ложась на бок, перекатиться через спину (рис. 18,6) на другой бок и сесть в исходное положение лицом в другую сторону.

Ошибки: потеря направления переката, недостаточно разведены ноги.

КУВЫРКИ

Кувырок—вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат хорошим средством для тренировки вестибулярного аппарата спортсмена.

В этом разделе описаны упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в усложненных условиях (с вращением тела занимающихся).

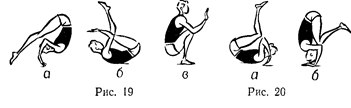

1. Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямить ноги, перенести вес тела на упруго сгибающиеся руки (рис. 19,а), прижать подбородок к груди,

последовательно перекатиться на лопатки, спину (рис. 19,6), таз и, сгибая ноги, прийти в присед (рис. 19,в).

Последовательность обучения: 1) повторить перекаты на спине в группировке, обращая внимание на перекат вперед в присед; 2) из упора присев, упруго сгибая руки, коснуться затылком пола и вернуться в исходное положение; 3) выполнить кувырок вперед.

Ошибки: руки ставятся близко к ногам, спина не округлена, голова не наклонена вперед, нет мягкого переката, нет толчка ногами вперед с одновременным упругим сгибанием рук.

Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой наклонить его голову, другой, поддерживая под живот, сообщить поступательное движение вперед.

2. Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат

назад, поставить руки у плеч (рис. 20, а), выпрямляя руки (рис. 20,6), прийти в упор присев на обе или одну ногу.

Последовательность обучения и совершенствования:

1) перекат назад, ставя руки в упор у плеч; 2) кувырок назад в стойку на коленях; 3) кувырок назад в упор

присев; 4) кувырок назад на одну ногу; 5) несколько кувырков подряд.

Ошибки: недостаточное поступательное движение назад, разгибание в тазобедренных суставах, отсутствие активного разгибания рук.

Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой поддерживать его под спину, сообщая поступательное движение, другой — под плечо, помогая выпрямить руки.

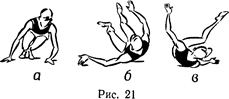

3. Кувырок в сторону. Существует три варианта кувырка в сторону: 1) перекатом через плечо, 2) через спину, 3) через таз. Ниже описан кувырок в сторону перекатом через спину.

Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья (рис. 21, а), перекатиться через лопатку

(рис. 21,6) и спину на другой бок (рис. 21, в) и, опираясь на предплечье и голень, встать; можно с помощью рук (руки).

Ошибки: нет опускания руки на предплечье, в сторону которой выполняется кувырок, недостаточное поступательное движение в сторону.

4. Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку (рис. 22, а), опуститься на плечо (рис. 22,6) и, отталкиваясь ногой, выполнить перекат (рис. 22, в). Сгибая ногу и опираясь на голень (рис. 22, г), встать; можно с помощью рук (руки).

Кувырок через плечо выполняется с плеча на противоположную сторону спины. На первых этапах обучения рекомендуется делать его, ставя руки на предплечье и упираясь на другую руку.

Ошибки: нет поступательного движения вперед и упругого сгибания руки.

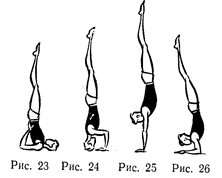

СТОЙКИ

Стойка — вертикальное положение тела (в данном разделе описываются стойки ногами вверх). Эти упражнения рекомендуется выполнять для тренировки вестибулярного аппарата в необычных условиях, для укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища в целом, что

очень важно для дальнейшего совершенствования приемов падений и бросков.

1. Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине поднять и подставить согнутые в локтях руки под спину, пальцами внутрь. Разгибаясь, принять вертикальное положение (рис. 23).

Ошибки: угол в тазобедренных суставах, неправильный хват кистями.

Помощь и страховка аналогичны при выполнении всех стоек: стать сбоку и поддерживать исполнителя за ноги.

2. Стойка на голове и руках. Поставить руки на ширине плеч, голову — на верхнюю часть лба впереди рук так, чтобы точки опоры составляли равнобедренный треугольник. Выполнить стойку на голове и руках (рис. 24).

Ошибки: значительный прогиб, голова поставлена на лоб или затылок.

3. Стойка на руках. Из упора присев на одной, другая прямая сзади, руки впереди, кисти на ширине плеч, толчком одной и махом другой выполнить стойку на руках (рис. 25).

Ошибки: руки поставлены широко, кисти развернуты внутрь или наружу, плечи выведены далеко вперед, большой прогиб, сгибание в тазобедренных суставах.

4. Стойка на предплечьях. Поставить руки на предплечья, махом одной и толчком другой выполнить стойку на предплечьях (рис. 26).

Все стойки можно выполнять толчком одной и махом другой ноги, толчком обеих, силой, а заканчивать различными положениями: ноги врозь, согнув ноги, одна вперед, другая назад и т. д.

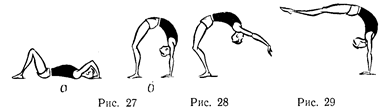

Мосты

Мост—максимально прогнутое положение тела спиной к полу с опорой на руки (руку) и ноги (ногу). Этот раздел включает упражнения прикладного характера,

рекомендуемые как контрольные для определения развития гибкости и подвижности суставов.

1. Мост из положения лежа. Согнуть ноги, поставить руки у плеч пальцами назад (рис. 27, а), выпрямляя руки и ноги, прогнуться (рис. 27,6).

2. Мост наклоном назад. Из стойки ноги врозь, руки вверх, подавая таз вперед, прогнуться (рис. 28) и поставить руки на пол.

3. Мост из стойки на руках. Опуская ноги назад и подавая плечи вперед (рис. 29), поставить ноги на пол.

Конечные положения могут быть различными: мост на одной ноге, на одной руке, на коленях и т. д.

Помощь и страховка: стать сбоку и поддерживать занимающегося под спину.

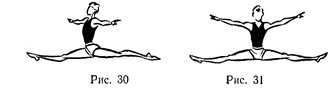

ШПАГАТЫ

Шпагат—сед с предельно разведенными ногами. 1. Шпагат правой (левой). Сесть в положение правая вперед, левая назад, туловище держать прямо (рис. 30).

2. Шпагат поперечный (рис. 31)—наиболее трудное упражнение этого раздела.