Что такое подгрудинный угол

Что такое подгрудинный угол

Полостью груди, cavitas thoracis, называется пространство, ограниченное верхней апертурой, грудной клеткой и диафрагмой.

Границы грудной клетки и полости груди не совпадают, так как диафрагма своим куполом вдается в грудную клетку вместе с органами живота, расположенными в правом и левом подреберьях (печень, селезенка и др.). Купольг правой и левой плевры, а также верхушки легких выходят над ключицей в области шеи.

В пределах полости груди находятся две плевральные полости и средостение.

Внешние ориентиры грудной клетки

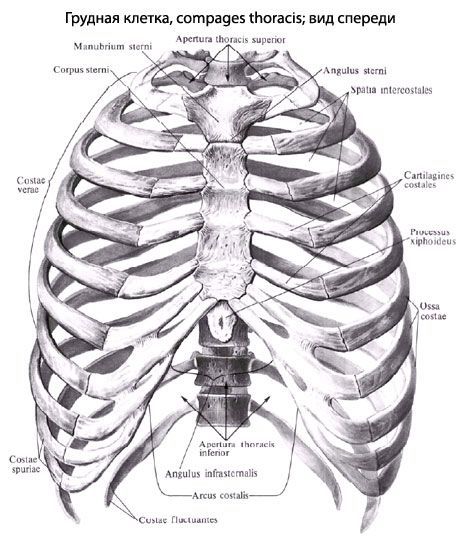

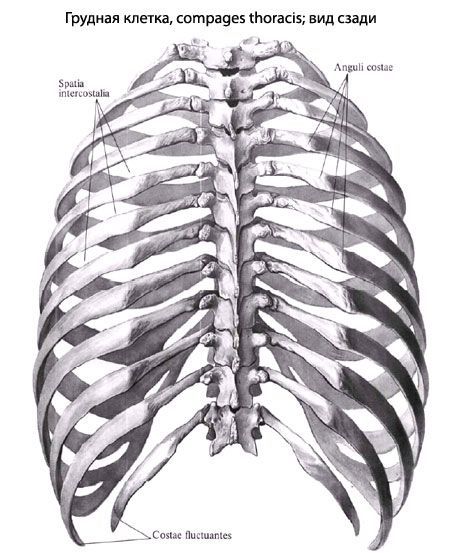

Форма грудной клетки напоминает конус, основанием обращенный вниз, а усеченной верхушкой — вверх. В направлении спереди назад она уплощена.

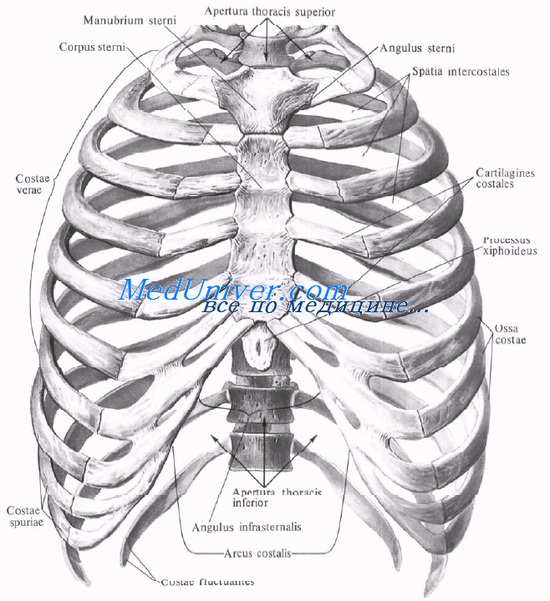

Спереди внешними ориентирами грудной клетки являются следующие костные образования:

1. Ключицы грудной клетки. Ниже ключицы в области ее наружной трети расположено треугольное углубление — подключичная ямка, fossa infraclavicularis. Эта часть груди рассматривается как подключичная область, ее топография представлена в главе 3 «Верхняя конечность».

2. Ребра и реберные дуги грудной клетки. Книзу от середины ключицы первым прощупывается II ребро, поэтому оно используется в качестве отправной точки при отсчете ребер. За I ребро условно принимают ключицу.

По бокам от мечевидного отростка начинаются реберные дуги, arcus costalis, образованные хрящами VII—X ребер. Непосредственно к мечевидному отростку прикрепляется лишь хрящ VII ребра. Реберные дуги образуют подгрудинный угол, angulus infrasternalis. Улиц брахиморфного телосложения он широкий, долихоморфного — узкий.

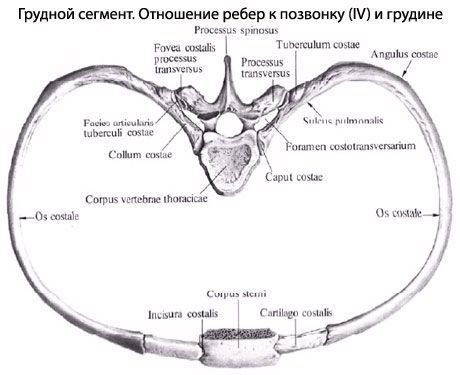

3. Грудина грудной клетки. Грудина прощупывается на всем протяжении; в месте ее соединения с рукояткой определяется грудинный угол, angulus sterni [Louis—Ludwig]. Он соответствует уровню межпозвоночного диска IV—V грудных позвонков. Над рукояткой грудины, у ее яремной вырезки, incisura jugularis, находится яремная ямка, fossa jugularis. Она проецируется на нижний край II грудного позвонка. Ниже грудины и мечевидного отростка располагается эпигастральная ямка, fossa epigastrica. Нижний край тела грудины соответствует X грудному позвонку, а верхушка мечевидного отростка — XI грудному позвонку.

Межреберья грудной клетки, spatium intercostale, спереди более широки, чем сзади; самое широкое из них — третье. Сердечный толчок определяется в левом пятом межреберье, на 1,5—2 см кнутри от средне-ключичной линии.

На задней поверхности грудной клетки хорошо пальпируются мышечные валики широчайшей мышцы спины, m. latissimus dorsi.

Нижний угол лопатки проецируется на верхний край VIII ребра грудной клетки.

Что такое подгрудинный угол

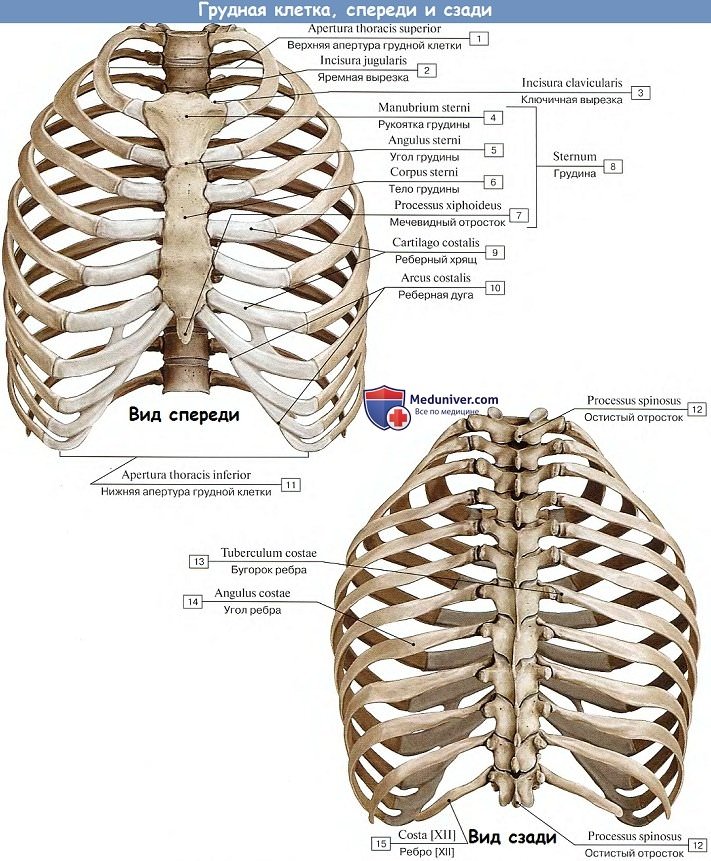

По своей форме грудная клетка напоминает овоид с верхним узким концом и нижним более широким, причем оба конца косо срезаны. Кроме того, овоид грудной клетки несколько сдавлен спереди назад.

Грудная клетка, compages thoracis, имеет два отверстия или апертуры: верхнюю, apertura throracis superior, и нижнюю, apertura thoracis inferior, затянутую мускульной перегородкой — диафрагмой. Ребра, ограничивающие нижнюю апертуру, образуют реберную дугу, arcus costalis.

Передний край нижней апертуры имеет вырезку в форме угла, angulus infrastemalis, подгрудинный угол; у вершины его лежит мечевидный отросток. Позвоночный столб по средней линии вдается в грудную полость, и по сторонам от него, между ним и ребрами, получаются широкие легочные борозды, sulci pulmonales, в которых помещаются задние края легких. Пространства между ребрами называются межреберьями, spatia intercostalia.

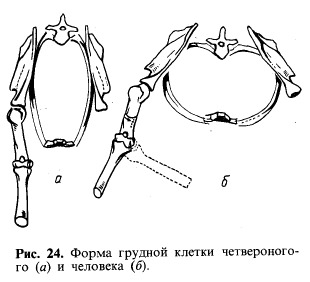

У млекопитающих, у которых в силу их горизонтального положения грудные внутренности оказывают давление на нижнюю стенку, грудная клетка длинная и узкая, причем вентро-дорсальный размер превосходит поперечный, вследствие чего грудная клетка имеет как бы сдавленную с боков форму с выступающей вентральной стенкой в виде киля (килеобразная форма).

У обезьян в связи с, разделением конечностей на руки и ноги и начинающимся переходом к прямохождению грудная клетка становится шире и короче, однако вентро-дорсальный размер еще преобладает над поперечным (обезьянья форма).

Наконец, у человека в связи с полным переходом к прямохождению рука освобождается от функции передвижения и становится хватательным органом труда, вследствие чего грудная клетка испытывает тягу прикрепляющихся к ней мышц верхней конечности; внутренности давят не на вентральную стенку, ставшую теперь передней, а на нижнюю, образованную диафрагмой, вследствие чего линия тяжести при вертикальном положении тела переносится ближе к позвоночному столбу. Все это приводит к тому, что грудная клетка становится плоской и широкой, так что поперечный размер превосходит переднезадний (человеческая форма; рис. 24).

Отражая этот процесс филогенеза, и в онтогенезе грудная клетка имеет разные формы. По мере того как ребенок начинает вставать, ходить и пользоваться своими конечностями, а также по мере роста и развития всего аппарата движения и внутренностей грудная клетка постепенно приобретает характерную для человека форму с преобладающим поперечным размером.

Форма и величина грудной клетки подвержены также значительным индивидуальным вариациям, обусловленным степенью развития мускулатуры и легких, что в свою очередь связано с образом жизни и профессией данного человека. Так как она содержит такие жизненно важные органы, как сердце и легкие, то эти вариации имеют большое значение для оценки физического развития индивидуума и диагностики внутренних заболеваний.

Обычно различают три формы грудной клетки: плоскую, цилиндрическую и коническую.

У людей с хорошо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится широкой, но короткой и приобретает коническую форму, т. е. нижняя ее часть шире, чем верхняя, ребра мало наклонены, angulus infrasternalis большой. Такая грудная клетка находится как бы в состоянии вдоха, отчего ее называют инспираторной. Наоборот, у людей со слабо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится узкой и длинной, приобретая плоскую форму, при которой грудная клетка сильно уплощена в переднезаднем диаметре, так что передняя стенка ее стоит почти вертикально, ребра сильно наклонены, angulus infrasternalis острый.

Грудная клетка находится как бы в состоянии выдоха, отчего ее называют экспираторной. Цилиндрическая форма занимает промежуточное положение между двумя описанными. У женщин грудная клетка короче и уже в нижнем отделе, чем у мужчин, и более округла. Социальные факторы на форме грудной клетки сказываются в том, что, например, в некоторых капиталистических и развивающихся странах у детей эксплуатируемых слоев населения, живущих в темных жилищах, при недостатке питания и солнечной радиации развивается рахит («английская болезнь»), при котором грудная клетка приобретает форму «куриной груди»: преобладает переднезадний размер, и грудина ненормально выступает вперед, как у кур.

В дореволюционной России у сапожников, которые всю жизнь сидели на низком табурете в согнутом положении и использовали свою грудь в качестве опоры для каблука при заколачивании гвоздей в подошву, на передней стенке грудной клетки появлялось углубление, и она становилась впалой (воронкообразная грудь сапожников). У детей с длинной и плоской грудью вследствие слабого развития мускулатуры при неправильном сидении на парте грудная клетка находится как бы в спавшемся состоянии, что отражается на деятельности сердца и легких. Во избежание заболеваний детей нужна физкультура.

Движения грудной клетки. Дыхательные движения состоят в попеременном поднятии и опускании ребер, вместе с которыми движется и грудина. При вдыхании происходит вращение задних концов ребер вокруг упомянутой при описании соединений ребер оси, причем передние их концы приподнимаются так, что грудная клетка расширяется в переднезаднем размере. Благодаря же косому направлению оси вращения происходит одновременно и раздвигание ребер в стороны, вследствие чего увеличивается и поперечный размер грудной клетки. При поднятии ребер угловые изгибы хрящей выпрямляются, происходят движения в суставах между ними и грудиной, а затем и сами хрящи растягиваются и скручиваются. По окончании вдоха, вызываемого мышечным актом, ребра опускаются, и тогда наступает выдох.

Учебное видео рентгеноанатомии органов грудной клетки

— Вернуться к оглавлениею раздела остеология и артрология анатомии человека

Грудная клетка

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Грудная клетка (compages thoracis) представляет собой костно-хрящевое образование, состоящее из 12 грудных позвонков, 12 пар ребер и грудины, соединенных между собой при помощи суставов, синхондрозов, связок. Грудная клетка является скелетом стенок грудной полости, в которой находятся сердце и крупные сосуды, легкие, пищевод и другие органы.

Форма грудной клетки зависит от многих факторов, особенно от типа телосложения. У людей брахиморфного типа телосложения грудная клетка по форме коническая. Ее верхняя часть значительно уже нижней, подгрудинный угол тупой. Ребра незначительно наклонены вперед, разница между поперечным и переднезадним размерами невелика. При долихоморфном типе телосложения грудная клетка имеет уплощенную форму. Переднезадний ее размер значительно уступает поперечному, ребра сильно наклонены кпереди и книзу, подгрудинный угол острый. Для людей мезоморфного типа телосложения характерна цилиндрическая грудная клетка. По форме она занимает промежуточное положение между конической и уплощенной. У женщин грудная клетка обычно более округлая, короче, чем у мужчин. У новорожденных переднезадний размер грудной клетки преобладает над поперечным размером. В старости грудная клетка уплощается, становится длиннее. Это связано с возрастным снижением тонуса мускулатуры и опусканием передних концов ребер. Некоторые заболевания и профессии оказывают влияние на форму грудной клетки. При рахите увеличивается переднезадний размер грудной клетки, грудина существенно выступает вперед («куриная грудь»). У музыкантов, играющих на трубе, грудная клетка широкая и выпуклая кпереди.

Движения грудной клетки

Движения грудной клетки связаны с дыханием, т.е. с процессами вдоха и выдоха При вдохе передние концы ребер совместно с грудиной поднимаются. Это ведет к увеличению передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, расширению межреберных промежутков и соответственному увеличению объема грудной полости. При выдохе передние концы ребер и грудина опускаются, размеры грудной клетки уменьшаются, межреберные промежутки суживаются. Это ведет к уменьшению объема грудной полости.

Опускание ребер происходит не только вследствие работы соответствующих мышц, но и благодаря тяжести грудной клетки и эластичности реберных хрящей.

Что такое подгрудинный угол

В настоящее время анатомия скелета грудной клетки человека в постнатальном периоде изучена достаточно подробно [3; 7; 8; 11]. Современные методы визуализации, такие как 3D и 4D УЗИ, МРТ плода, позволяют изучить прижизненную анатомию и топографию внутренних органов развивающегося ребенка [5]. Кроме того, подлежат выхаживанию глубоко недоношенные новорожденные, начиная с 22 недель развития, массой больше 500 г. Соответственно, проведение лечебно-диагностических манипуляций таким детям требует анатомического обоснования [4; 14].

В связи с этим целью настоящего исследования стало установление закономерностей анатомии скелета грудной клетки человека в промежуточном плодном периоде онтогенеза.

Материалом исследования послужили торсы 70 плодов обоего пола 16–22 недель гестации, полученные в результате прерывания беременности по социальным показаниям у здоровых женщин. Весь материал был набран с соблюдением необходимых деонтологических и юридических норм, принятых в Российской Федерации.

Основным методом исследования явилось макромикроскопическое препарирование, ряд дополнительных сведений был получен при использовании гистотопографического метода и метода распилов по Н.И. Пирогову. В процессе изготовления макропрепаратов первоначальным этапом скелетировалась грудная клетка с последующей тщательной маркировкой позвонков методом прошивания их цветной леской. При выполнении пироговских распилов и изготовлении гистотопограмм срезы выполнялись в горизонтальной и сагиттальной плоскостях с тщательной и строгой маркировкой позвонков, проекционных линий и костных ориентиров. На изготовленных препаратах проводили морфометрию грудины, ребер, грудных позвонков, межреберных промежутков. Кроме того, были изучены углоразмерные характеристики реберно-позвоночных соединений, подреберный угол и другие параметры. Все полученные морфометрические данные подвергали вариационно-статистической обработке.

Работа выполняется в рамках научного направления кафедры анатомии человека ОрГМУ по изучению фетальной анатомии и топографии внутренних органов под руководством профессора Л.М. Железнова (2003–2016 гг.).

Одной из основных особенностей скелета грудной клетки человека, выявленной в ходе работы, является форма грудной клетки у плодов. В проведенном исследовании были выявлены две возможные формы: пирамидальная и конусовидная, что согласуется с формами грудной клетки у новорожденных детей, описываемыми Е.М. Маргориным (1977). Однако эти сведения расходятся с мнениями В.С. Сперанского (1979), М.Р. Сапина, З.Г. Брыксиной (2002), которые выделяют только конусовидную форму грудной клетки.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что при пирамидальной форме грудная клетка широкая и короткая, расширяется книзу, имея форму пирамиды. При данной форме реберные дуги имеют пологий горизонтальный ход, подгрудинный угол достигает максимальных значений, близких к 150–160°, ход ребер – горизонтальный. Вторая форма грудной клетки, выявленная у плодов, — это узкая и длинная грудная клетка с формой усеченного конуса. При такой форме значения подгрудинного угла близки к 90°, ребра имеют наклонный ход, реберные дуги наклонены вниз. Результаты данной работы дополняют сведения по анатомии скелета грудной клетки у новорожденных, детей, подростков и взрослых. Так, некоторые авторы отмечают, что у одних новорожденных грудная клетка узкая, длинная, подгрудинный угол острый, ребра лежат более наклонно, тогда как у других она короткая, широкая, эпигастральный угол большой, при этом ребра расположены горизонтально [3]. У взрослых по данным В.Н. Шевкуненко (1935), А.Н. Максименкова (1955) можно выделить крайние формы грудной клетки в зависимости от типа телосложения человека. У лиц брахиморфного типа телосложения грудная клетка широкая и короткая, с большой окружностью груди, эпигастральным углом до 120°, горизонтальным расположением ребер. При долихоморфном типе телосложения грудная клетка длинная и узкая с небольшой окружностью груди, эпигастральным углом 90–100° и низким стоянием ребер.

При исследовании размеров грудной клетки человека в настоящем исследовании было выявлено, что в 16–22 недели развития переднезадний размер грудной клетки меньше, чем поперечный. В начале изученного возрастного периода переднезадний размер составил на уровне ThI—III 24,38±1,11 мм, на уровне ThIV—VII 27,37±1,37 мм, на уровне ThVIII—XII 34,99±1,62 мм, тогда как в конце периода данный параметр был равен на уровне ThI—III34,05±1,76 мм, на уровне ThIV—VII 41,37±1,52 мм, на уровне ThVIII—XII 45,86±1,41 мм соответственно. Поперечный размер грудной клетки в 16–17 недель развития достиг на уровне ThI—III 28,10±1,62 мм, на уровне ThIV—VII 29,34±1,54 мм, на уровне ThVIII—XII 36,51±2,15 мм, тогда как на 22-й неделе был равен на уровне ThI—III 34,33±1,84 мм, на уровне ThIV—VII 41,09±2,16 мм, на уровне ThVIII—XII 47,07±1,97 мм соответственно. При этом данная тенденция сохранялась на всех изученных скелетотопических уровнях в пределах грудного отдела позвоночника, что расширяет сведения Н.Н. Мокажановой (2007). Полученные результаты отличаются от сведений, имеющихся по новорожденным детям: по данным Ю.Ф. Исакова, Ю.М. Лопухина (1977), в период младенчества переднезадний размер грудной клетки преобладает над поперечным, а по мнению В.С. Сперанского (1979) поперечный и сагиттальный размеры грудной клетки почти одинаковы, тогда как с данными других авторов по анатомии скелета грудной клетки у юношей 11–15 лет и взрослых полученные результаты настоящего исследования совпадают: поперечный размер грудной клетки при различных типах телосложения преобладает над переднезадним [2; 10].

Кроме того, у плодов человека 16–22 недель развития при измерении высоты грудной клетки с обеих сторон была выявлена ее билатеральная асимметрия. Произведенный информационный поиск показал, что подобные сведения по плодному периоду онтогенеза в информационных источниках отсутствуют.

При детальном изучении составных частей костного остова грудной клетки в выполненной работе было выявлено, что в рассматриваемом периоде онтогенеза грудина, как у детей и взрослых, уже состоит из трех частей: рукоятки, тела, мечевидного отростка. Темп прироста высоты грудины составляет 9,97%, поперечного размера рукоятки грудины 36,38% и тела грудины 49,20%. Результаты работы показали, что в 16–22 недели грудина еще имеет хрящевую основу, без завершения процесса окостенения.

В изученном периоде онтогенеза, с 16-й по 22-ю неделю, во всех возрастных группах плодов по полученным в настоящем исследовании данным значения подгрудинного угла были больше 90º. По мнению Ф.И. Валькера (1959), у новорожденных детей эпигастральный угол обычно тупой, больше 90°, реже встречается острый угол. Результаты настоящего исследования дополняют сведения Е.М. Маргорина (1977), который указывает, что у новорожденных величина эпигастрального угла варьирует от 75° до 115°.

Важной составляющей частью скелета грудной клетки являются ребра и межреберные промежутки. По нашему мнению, эти структурные элементы в пренатальном онтогенезе представляют особый интерес, так как они развиваются в соседстве с нефункционирующими легкими, огромных размеров печенью и надпочечниками, большим тимусом. При изучении анатомии ребер у плодов человека в проведенном исследовании было выявлено, что седьмое, восьмое, девятое ребра в 16–22 недель развития уже участвуют в формировании реберной дуги, но десятое ребро своим хрящевым концом на данном сроке еще не соединено с вышележащим. Эти сведения совпадают с данными Ф.И. Валькера (1959), Ю.Ф. Исакова, Ю.М. Лопухина (1977), Ф.Ф. Сакса (1993), которые в своих работах отмечают, что у новорожденных детей также имеются три свободных ребра: десятое, одиннадцатое, двенадцатое. Процесс окостенения ребер в рассматриваемом отрезке онтогенеза еще продолжается, поэтому ребра у плодов 16–22 недель развития состоят из хрящевой и костной частей, между которыми четко определяется угол, который обычно располагается в проекции передней подмышечной линии, что совпадает с аналогичными данными А. Андронеску (1970), Ю.Ф. Исакова, Ю.М. Лопухина (1977).

При измерении ребер было выявлено, что в промежуточном плодном периоде самыми длинными ребрами являются шестое и седьмое ребра, как и у новорожденных [1], что, однако, отличается от лиц зрелого возраста. У них самые длинные седьмое и восьмое ребра.

Проведенная детальная морфометрия высоты ребер по четырем проекционным линиям (среднеключичной, передней и средней подмышечной, околопозвоночной) с обеих сторон у каждого ребра позволила получить комплекс количественных сведений по данному параметру. Было выявлено, что наибольшую высоту ребра имеют по среднеключичной и передней подмышечной линиям, а наименьшую – по околопозвоночной линии. Подобные детальные сведения по периоду новорожденности, детскому и взрослому возрасту в литературе отсутствуют.

Еще одной отличительной особенностью скелета грудной клетки в промежуточном плодном периоде, выявленной в ходе выполненного исследования, является ход ребер у плодов. Ребра постепенно, с небольшим наклоном идут от позвоночника вплоть до угла ребра. Далее, образовав угол, ребра могут принимать горизонтальный ход либо продолжить ход наклонно. Полученные данные отличаются от сведений, касающихся новорожденных детей: по мнению В.С. Сперанского (1979), А. Андронеску (1970), ребра у недышавшего ребенка располагаются наклонно, но с началом дыхательных движений принимают горизонтальное положение.

Обращает на себя внимание и выявленная в ходе исследования еще одна особенность скелета грудной клетки у плода: наличие широких межреберных промежутков. Проведенная морфометрия по стандартным четырем проекционным линиям (в каждом случае с двух сторон) показала, что по всем проекционным линиям во всех возрастных группах межреберные промежутки практически на всех уровнях больше, чем высота ребра того же порядкового номера, измеренная по той же линии. В некоторых участках грудной клетки плода межреберные промежутки в 1,5–2 раза больше высоты ребра.

Поскольку неотъемлемой составной частью скелета грудной клетки является позвоночник, одним из этапов исследования стало изучение анатомии грудного отдела позвоночного столба в промежуточном плодном периоде онтогенеза. Было выявлено, что в исследуемом периоде онтогенеза отчетливо визуализируется грудной отдел позвоночника со всеми его структурами. На горизонтальных срезах по Н.И. Пирогову на 16–22-й неделях развития дифференцируются тело позвонка, дуга, отростки, позвоночный канал с соответствующей частью спинного мозга.

По данным Ф.И. Валькера (1959), особенностью новорожденных детей являются большие размеры межпозвоночного диска по сравнению с телами позвонков, а также слабо развитые поперечные, суставные и остистые отростки. Аналогичные особенности были выявлены и у плодов человека в исследуемом периоде развития в данном исследовании. Необходимо отметить, что в промежуточном плодном периоде онтогенеза дуга позвонка еще не сращена с телом и между ними определяется четко выраженная щель. В начале изученного возрастного периода расстояние между телом позвонка и дугой на уровне ThI—III справа составило 1,61±0,14 мм, слева — 1,45±0,20 мм; на уровне ThIV—VII справа достигло 1,43±0,17 мм, слева — 1,26±0,11 мм; на уровне ThVIII—XII справа было равно 1,60±0,14 мм, слева — 1,64±0,19 мм соответственно. В 16–17 недель развития данный показатель справа в абсолютных значениях был чуть больше, чем слева (p>0,05). К концу изученного возрастного периода средние значения расстояния между телом позвонка и дугой постепенно увеличиваются и достигают следующих значений: на уровне ThI—III (справа и слева) 1,86±0,17 мм и 1,99±0,19 мм; на уровне ThVI—VII 1,68±0,17 мм и 1,76±0,21 мм; на уровне ThVIII—XII 1,60±0,11 мм и 1,65±0,16 мм соответственно. На 22-й неделе развития касательно билатеральных показателей отмечается иная тенденция: слева абсолютные значения больше, чем справа (p>0,05).

В 16–22 недели развития у плода человека на горизонтальных распилах по Н.И. Пирогову отчетливо определяются очаги окостенения в телах позвонков, которые занимают практически все тело. Кроме того, дифференцируется дуга позвонка, состоящая в центральной части из хрящевой ткани, а по бокам, в месте соединения с телом, на препаратах визуализируются небольшие очаги окостенения. Полученные сведения совпадают с данными Ф.И. Валькера (1959), А. Андронеску (1970) по очагам окостенения в позвонках и сроках процесса.

Данные, полученные в ходе настоящего исследования, показывают, что грудная клетка человека в промежуточном плодном периоде онтогенеза имеет свои особенности анатомии, которые должны учитываться при изучении и описании фетальной анатомии и топографии внутренних органов грудной полости плода, а также при выполнении лечебно-диагностических манипуляций у глубоко недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела комплементарного возраста. Результаты работы могут быть полезны морфологам, врачам ультразвуковой диагностики для правильной интерпретации результатов обследования развивающегося плода, неонатологам, акушерам при выборе оптимальной фетальной терапии.