Что такое политика в истории кратко

Историческая политика

Содержание

Происхождение и механизмы

Особенности ситуации в Восточной Европе

Происхождение термина

В начале 1980-х годов канцлер Германии Гельмут Коль пытался добиться «морально-политического поворота» и более позитивного характера немецкого патриотизма, что вызвало т.н. «спор историков» (Historikerstreit) о причинах возникновения нацизма и о Второй мировой войне. В ходе этих дискуссий возник термин «историческая политика» («Geschichtspolitik»), который использовали оппоненты предлагавшейся политики, вследствие чего сам термин приобрел отчетливо критический характер.

Методы

Критики исторической политики выделяют следующие приемы и механизмы, используемые для ее проведения [1] [4] :

Идеологические основания и мотивы

В идеологическом обеспечении исторической политики выделяют следующие постулаты [1] :

Историк Алексей Миллер следующим образом описывает и иллюстрирует подход сторонников исторической политики:

Историческая политика в России

По мнению А. И. Миллера, историческая политика в России в начале первого десятилетия XXI века развивалась менее интенсивно, чем в соседних восточноевропейских странах, но в середине этого десятилетия проявились серьёзные признаки ее активизации [1] :

Наряду с критиками методов исторической политики в России есть и сторонники ее проведения. Так, историк А. Р. Дюков рассматривает политизацию истории как серьёзный вызов и считает уместной ответную постановку задач в области исторической политики (подчеркивая, что для России эта политика является вынужденной реакцией на проведение исторической политики восточноевропейскими странами):

Некоторые методы из набора средств исторической политики предлагались к использованию авторами и сторонниками программы Совета при Президенте РФ по правам человека. Эта программа (называемая также программой «десталинизации» или программой Федотова) вызвала противоречивые отклики в российском обществе, но практических мер в осуществление этой программы не предпринималось.

К проявлениям исторической политики примыкают [11] также и методы, использованные в кампании вокруг учебного пособия А. С. Барсенкова и А. И. Вдовина, развернувшейся осенью 2010 года (критики кампании указывали на призывы перейти от исторической дискуссии к административным мерам, требования уволить авторов из МГУ и запретить их учебное пособие, угрозы судебного преследования авторов [12] [11] [13] [14] [15] ). Большая часть прозвучавших предложений и угроз не получили продолжения (как и в описанных выше случаях комиссии по борьбе с фальсификациями истории и программы совета при Президенте по правам человека).

Политика

Поли́тика (др.-греч. πολιτική «государственная деятельность», от греч. πόλις «город, государство» [1] ):

Политика — общее руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей. Политика направляет действие на достижение цели или выполнение задачи. Путём установления направлений, которым нужно следовать, она объясняет, каким образом должны быть достигнуты цели. Политика оставляет свободу действий.

Политика определяет отношения с другими субъектами политических интересов (государств, корпораций, во всех сферах взаимоотношений). Основу политики отражает конституция или генеральное планирование крупных организаций со сложной иерархией и многопрофильной разветвлённой структурой. Политика внешних и внутренних отношений взаимосвязаны и отражают основы самоорганизации и управления.

Полис (греч. πόλις ) — самоорганизация городской общины (включая прилегающие владения), которая конституировала себя в качестве политической формации, общности, — особая форма самоорганизации общества, типичная для Древней Греции. Получила развитие и распространение через Италию и непосредственно через Римскую империю. С ростом государств и империи политика взаимоотношений с обширными территориями требовала изменчивости политики и совершенствования системы управления.

Политика, как понятие и методология (метод и порядок применения) сформировалась в полисах, где сосредотачивалась управленческая элита и различные сословия, ремёсла, искусства и школы, в которых формировалась будущая элита. Поэтому политическая формация определяла политические отношения как долгосрочные права и обязанности сторон, позже определяемые как стратегические и реализуемые через функции стратегов.

В современную эпоху политика стала похожа больше не на управление, а на манипуляции со сложной иерархией элит и псевдоэлит, что подчинено многофакторной рефлексии на разноуровневые и многопрофильные сигналы (стимулы) в реальных условиях природных изменчивых факторов и поступков, в том числе и неадекватных поступков субъектов общества.

В узком смысле, политика — определённая часть, программа или направление такой деятельности, совокупность средств (инструментов) и методов (техник) для реализации определённых интересов для достижения определённых (субъектом политического процесса) целей в определённой социальной среде. Политикой также называют процесс принятия решений, а также поведение в общественно-государственных учреждениях. В самоорганизующихся гражданских обществах политику можно наблюдать во взаимодействии между определёнными группами людей, как например, — в корпоративных, академических, религиозных учреждениях.

Содержание

Альтернативные определения

Основные подходы

Мыслители прошлого определяли политику по-разному: как «царское искусство» управлять всеми иными искусствами (ораторским, военным, судебным и т. д.) и умение «оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими» (Платон); как знание о правильном и мудром правлении (Макиавелли); как лидерство государственного аппарата или влияние на это лидерство (Макс Вебер), как борьбу классовых интересов (Карл Маркс). Современные политологи определяют политику как деятельность по поводу общественных интересов, выраженную в поведении общественных групп, а также как совокупность поведенческих моделей и институтов, регулирующих общественные отношения и создающих как сам властный контроль, так и конкуренцию за обладание силой власти.

В современной политической науке имеются два ключевых подхода к пониманию политики — консенсусный и конфронтационный.

Консенсусное понимание

Консенсусное понимание политики исходит из возможности политического взаимодействия как сотрудничества и предполагает постепенное изживание конфликтов, что превратит политику в публичные акты, направленные на взаимное понимание и совместное действие ради достижения цели, в которой выражено высшее общественное благо.

Конфронтационное понимание

Конфронтационное понимание политики (Карл Шмитт и др.) [источник не указан 1312 дней] исходит из того, что политическое взаимодействие возникает в результате достижения определённой интенсивности противоположностей в отношениях между людьми. Политика создается публично борющимися группами людей, взаимно определяющихся в понятиях «друг/враг».

Место науки

Жизненность и эффективность политики зависит от того, соответствует ли она объективным потребностям развития материальной и духовной жизни общества, учитывает ли реальные экономические возможности государства, его национально-этнических особенностей, условия политического и географического положения. Исходя из этого, политика может способствовать или тормозить поступательное движение общества.

Политика представляет собой многоплановое социальное явление, которое можно рассматривать как инструмент сознательного саморегулирования общества. Существует целый ряд определений политики, предлагаемых различными теоретическими направлениями, в которых подчёркивается один из основных аспектов политической деятельности: институциональный, правовой, экономический, психологический, социальный, антропологический и т. д.

В самом общем виде политика может быть определена как социальная деятельность, направленная на сохранение или изменение существующего порядка распределения власти и собственности в государственно-организованном обществе (внутренняя политика) и мировом сообществе (внешняя политика, мировая политика). [источник не указан 1217 дней]

Политические процессы и общество

В основе политических процессов лежит совокупность идей и методов их реализации. Политика носит выраженный временной характер, то есть может изменяться в силу смены лидеров (руководителей).

В зависимости от вида (профиля, уровня) организации различают: государственную политику (в частности монетарную политику), военную политику, политику партии, техническую политику (для производственных организаций) и т. п.

В зависимости от направления деятельности организации различают: внутреннюю и внешнюю политику, социальную политику и т. п.

Политические системы и идеологии

На сегодняшний день известно 20 политических и идеологических систем:

Что такое политика?

Рождение политики

Анализируя устройство и многообразие полисной жизни, Аристотель (384 до н. э. — 322 до н. э.) впервые использовал слово «политика» в значении «относящееся к жизни полиса». Именно так, «Политикой», великий философ назвал свой труд, в котором были заложены основы политической теории. Вслед за Аристотелем древние греки понимали политику как полисные, государственные, одним словом, общественные дела — в отличие от семейных, частных дел. В европейский лексикон слово «политика» вошло в XIII в., когда один из переводчиков «Политики» Аристотеля с греческого на латынь использовал в своём тексте выражение communication politica, в значении «политическое сообщество».

Политика возникает и развивается вместе с человеческим обществом. Время формирования политики совпадает с тем периодом в истории, когда разлагаются родовые отношения и закладываются основы цивилизации (или, как выражаются некоторые историки, «складываются раннеклассовые общества»). Таким образом, политика рождается в тот же период, когда формируются государство и право.

Зарождение собственности, развитие экономики и становление обособленной личности привели к появлению в обществе отдельных людей и групп с несовпадающими и противоположными интересами. Столкновение интересов и борьба за них могли разрушить общество и лишить людей того огромного преимущества, которое давала им способность сотрудничать друг с другом. Чтобы избежать такого трагического исхода, потребовались усилия по согласованию интересов — это и стало началом политики.

Таким образом, политика является естественным и закономерным результатом развития человеческого общества. Именно это имел в виду Аристотель, когда говорил, что человек есть «животное общественное» (или, в другом переводе, «по своей природе есть существо политическое»), которое, только участвуя в политических (общественных) делах, может обеспечить себе достойное существование.

Политика = государство?

Возникнув одновременно, политика, государство и право и в дальнейшем были настолько тесно связаны, что это часто приводило к отождествлению политики и деятельности государства, которое в лице своих властных органов, опираясь на право, осуществляет функцию согласования интересов и поддержания общества в более или менее стабильном состоянии. Яркое проявление подобного отождествления состоит в том, что политиками обычно называют государственных деятелей. Для государств монархических, в особенности тех, где монархия имеет абсолютный или близкий к абсолютному характер, свойственно ещё более узкое понимание политики, сведение её к личности и деятельности государя.

Но если политика сводится к отправлению власти, то политиками выступают главы государств и высшие чиновники. Всё остальное общество оказывается отделённым от политики и служит её объектом.

Последствия подобного понимания политики очевидны. Во-первых, ошибки и недостатки отдельных деятелей приписываются политике как таковой. В массовом сознании создаётся резко отрицательный образ политики, а попытки понять её оборачиваются не осознанием сущности этого явления, а эмоциональными оценками, по большей части негативного характера.

Вторым последствием сужения политики до деятельности высшей власти является отчуждение большей части общества от политических проблем. Люди, убеждённые в том, что политика вершится где-то в высших сферах, полагают, что она их не касается либо что от них ничего не зависит. Такие настроения порождают аполитичность общества и, как неизбежное следствие, убеждённость представителей власти в собственном всесилии и бесконтрольности. Можно с уверенностью сказать, что чем меньше степень внимания общества к политике и характер его участия в политических делах, тем в большей мере политика сводится лишь к отправлению власти.

Однако такая ситуация не может продолжаться вечно. Властные структуры начинают заботиться только о сохранении существующего положения и перестают учитывать меняющиеся интересы тех групп населения, которые не имеют прямого доступа к масти. Возрастающее напряжение в обществе грозит привести к социальному взрыву, к серьёзным изменениям или ломке существующих порядков и потере властной верхушкой её господствующего положения.

Частное и публичное

Более широкая трактовка политики связана с разделением всего, что происходит в жизни общества и отдельных его представителей, на публичную и частную жизнь. Разграничение сфер частного и публичного при разных подходах может варьироваться. Чаще всего публичное понимается как государственное, но включает в себя не только высшие органы власти, но и все институты государства: армию, полицию, местные органы управления, суды всех уровней, органы социальной защиты, системы просвещения и здравоохранения, государственные средства массовой информации. Все эти институты существуют за счёт общества, так как финансируются из налогов, выплачиваемых членами общества, и служат ему, обеспечивая его целостность и структурную организацию.

В противоположность государственным институтам, составляющим публичную сферу, семья, клубы, частнопредпринимательские структуры, профсоюзы и другие институты и организации, создаваемые людьми без участия государства и способные существовать без его поддержки, относят к частной жизни. Существует более узкое понимание частной сферы, когда к ней относят сугубо личные интересы человека: его семейные, дружеские личные связи и пространство его жилища. При такой трактовке публичная сфера включает в себя не только государственные институты, но и такие сферы жизни общества, как культура, искусство, экономика, все открыто действующие частные организации.

Изменение понимания публичного и частного связано с тем, что публичные структуры всё активнее вмешиваются в сугубо частные отношения, а частные — вторгаются в деятельность государственных институтов, стремясь контролировать её в интересах создавших эти институты общественных групп. Включение в сферу общественного открытых частных структур приводит к расширению понимания политики. Она оказывается не только деятельностью государств и высших чиновников, но и деятельностью партий, различных общественных организаций и отдельных личностей.

«Царское искусство»

Как сами политики, так и исследователи политики часто говорят о том, что сущность политической деятельности — борьба за власть, её использование и удержание.

Борьба за власть, разрешение конфликтов, управление общественными делами требуют от политика уникальных навыков: умения общаться с людьми, располагать их к себе, внушать доверие, увлекать их за собой. Политик должен чётко видеть свою цель и пути её достижения; сочетать в себе задатки актёра и дипломата, обладать быстрой реакцией, уметь мгновенно меняться. Не случайно «политиками» подчас называют людей ловких и изворотливых. Но главное свойство политика — умение верно оценивать ситуацию и понимать настроения и интересы общества в целом и отдельных его групп. Столь же важна способность политика твёрдо отстаивать интересы той части общества, выразителем чьих чаяний он является, находя подчас неожиданные пути к осуществлению желаемого (недаром среди людей, вошедших в историю как выдающиеся политики, гораздо больше тех, кто проявил стойкость и последовательность, а не ловкость и изворотливость). Ещё древнегреческий философ Платон (428 или 427 до н. а — 348 или 347 до н. а) называл политику «царским искусством», имея в виду не то, что оно принадлежит царям, а то, что оно стоит выше прочих искусств и «прямым плетением соединяет нравы мужественных и благородных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой и создавая таким образом великолепнейшую и пышнейшую ткань».

Власть даёт возможность политикам использовать ресурсы общества и перераспределять их в интересах определённых групп или всего общества в целом.

Поэтому содержанием политики ряд исследователей называет именно создание, распределение и использование ресурсов, в том числе ресурса самой власти, зачастую удерживаемого с помощью силы. В противоположность этой точке зрения другие специалисты обращают внимание на то, что распределение ресурсов помогает разрешать конфликты, находя компромиссные пути, и именно в этом видят суть политики. Хотя скорее можно говорите не о решении конфликтов (что не всегда возможно), а о создании условий, способствующих этому.

Разнообразие определений и трактовок понятия политики является следствием сложности и многосторонности самого явления, которое эволюционирует и меняется вместе с человеческим обществом. Политика — неотъемлемая часть жизни общества, частью которого мы являемся. В наших силах постепенно открывать для себя новые грани политики, объяснять их, связывать между собой. Таким образом, невозможно дать однозначное, краткое и всеобъемлющее определение политики.

Политика как наука

Начало изучению политики было положено в трудах великих философов Древней Греции Платона и Аристотеля. Они являются основателями так называемого нормативного (норматив — определение и предписание должных, правильных норм поведения) подхода к политике, когда упор делается не на сущности явления, а на его должном, правильном функционировании. Оба философа стремились понять, какой должна быть политика, чтобы обеспечить достойное существование человека и справедливое устройство общества.

Аристотель говорит о политике как об искусстве управления немногими в интересах всех. Платон главной целью считал построение концепции идеального общества, которую, как он полагал, можно было бы воплотить в жизнь. Нормативный подход к политике был свойственен Конфуцию (около 551 до н. э — 479 до н. а), Блаженному Августину (354—430) и Фоме Аквинскому (около 1225—1274). Современных последователей такого подхода называют фадиционалистами; их в первую очередь интересует история политической мысли, уяснение идей выдающихся мыслителей. Как и их предшественники, традиционалисты задаются вопросами о справедливости, по сути дела вырабатывай рекомендации, которые должны способствовать установлению справедливого политического порядка.

Надо отметить, что уже греческие философы выходили за пределы нормативного подхода в понимании политики. Аристотель был первым, кто классифицировал государственные устройства, заложив тем самым начала эмпирической, или дескриптивной (описательной) традиции, которая стремится анализировать сущность политики и объяснять её проявления. Суть эмпирического подхода в том, что основой объективного знания является опыт, а все теории и гипотезы следует проверять наблюдением. Элементы эмпирического подхода можно обнаружить в трудах Никколо Макиавелли (1469—1527) и Шарля Луи Монтескьё (1689—1755).

Усилению эмпирической традиции способствовало развитие в XVII— XVIII вв. точных и естественных наук, опирающихся именно на наблюдение и эксперимент. Философская мысль XVIII—XIX вв. утверждала, что вслед за естественными все социальные науки и любые формы философскою познания должны опираться на объективный эмпирический подход. Это дало толчок к созданию политической науки, впоследствии получившей название политологии.

Первым научную концепцию политики разработал Карл Маркс (1818—1883), создавший теорию исторического материализма. Если отвлечься от того, к каким последствиям привело её осуществление на практике и насколько это воплощение в жизнь соответствовало самой теории, достижением Маркса следует признать попытку объяснить движущие силы и законы исторического развития и связать их с политической деятельностью.

Вслед за Марксом свои научные теории начинают выдвигать многие исследователи различного масштаба, а в крупнейших университетах мира вводятся курсы политической науки. В XX в., благодаря научной разработке вопросов политики, в руках исследователей оказался такой объём данных, который позволял проверять гипотезы на основе объективного, как многим казалось, количественного анализа. Часть специалистов, увлечённых вопросами политики, провозгласила, что отныне наука, изучающе её, может и должна в своих исследованиях опираться только на естественно-научные методы исследования. Этот подход весьма напоминает бихевиоризм (от англ., behavior — «поведение») в психологии, утверждавший, что все теории должны строиться исключительно на изучении поведения, которое можно наблюдать и оценивать с помощью количественных показателей. Предполагалось, что такой подход обеспечивает абсолютную объективность знания в области политики, поскольку освобождает его от влияния теорий, концепций, моральных и нормативных ценностей. Особенно активно бихевиористический подход к политике применялся в середине XX в. в США, а одним из ведущих его выразителей был Дэвид Истон (род. 1917).

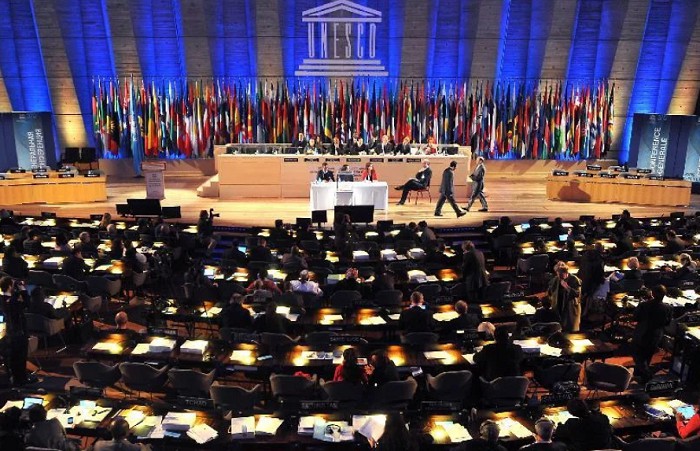

К середине XX в. политическая наука изучалась во многих учебных заведениях мира. Важнейшим центром развития стали США. В 1948 г. под эгидой ЮНЕСКО состоялся симпозиум по политической науке, на котором было предложено использовать для нее термин «политология», ставший впоследствии общеупотребительным.

Объектом научения науки политологии является политика как сфера жизни общества и политическая власть; её правовые основы и механизмы обеспечения её легитимности, эффективности, оптимальности и стабильности. Предметом политологии являются закономерности взаимоотношений субъектов социума по поводу политической власти.

Со временем политологи обнаружили ограниченность бихевиоризма в политологии. Он дал и даёт интересные результаты в таких областях политического знания, как поведение людей во время избирательных кампаний и при голосовании (электоральное поведение), поведение лоббистов и представителей законодательной власти в процессе осуществления законодательной инициативы и принятия решений и т. д.

Этот подход привёл к сужению понятия политологии, ограничению её научного предмета. Так, политологи-бихевиористы стали отказываться от рассмотрения тем, которые не поддаются эмпирическому анализу. Среди них оказались вопросы справедливости, прав человека, его свободы, соотношения свободы личности и её обязанностей перед обществом. Отказ от их изучения привёл к тому, что в некоторых научных и общественных кругах их стали считать несущественными и даже бессмысленными. Разумеется, это не способствовало укреплению авторитета как самой политологии, так и политики.

Сегодня политологии в большей степени свойствен комплексный подход к изучению политики. Она использует не только достижения политологов прошлого, но и идеи современной экономической науки, теорию игр, являющуюся одним из разделов высшей математики, разнообразные психологические концепции и теории из смежных социальных дисциплин.

Реальная политика

Реальная политика (нем. Realpolitik ) — вид государственного политического курса, который был введён и осуществлялся Бисмарком и был назван по аналогии с понятием, предложенным Людвигом фон Роше (1853). Сущность такого курса — отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса. Такая политика исходит прежде всего из практических соображений, а не идеологических или моралистических.

Содержание

История

Первым влиятельным сторонником реальной политики, который исходил не из религиозных или этических соображений, был Никколо Макиавелли, хотя уже в античные времена греческий историк Фукидид описывал Пелопоннесскую войну со схожей точки зрения.

В обращение в политическую литературу термин реальная политика был внедрён Людвигом Августом фон Роше после революций 1848 г., в 1853 г. была напечатана его книга Основы реальной политики в применении к государственному устройству Германии (нем. Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands), новое издание и второй том были напечатаны 1859 и 1868. [1] В книге раскрыто значение термина [2] :

Политический организм человеческого сообщества, государство, возникает и существует согласно законам природы, которым подчиняется, сознательно или бессознательно, добровольно или нет человек. […] Императив природы, от которого зависит существование государства, наполненный в исторически определённом состоянии противодействием различных сил, состояние, глубина и последствия которых непрестанно меняются в пространстве и времени. Исследование сил, которые формируют, поддерживают и изменяют государство является исходной точкой всех политических знаний. Первый шаг к пониманию ведет к выводу, что закон выживания самого сильного в жизни государств играет такую же роль, как и закон тяготения в материальном мире.

В течение следующих десятилетий термин реальная политика превратился в лозунг изменения ориентации либеральной политики в сторону национал-либерализма.

Термин реальной политики получил своё историческое подтверждение в 1850-е годы, когда консервативная Австрия с началом Крымской войны 1853 года стала не на сторону своего давнего союзника, России, а осталась нейтральной, а впоследствии даже присоединилась к «прогрессивным» Франции и Англии. Что означало конец Священного союза 1814 года, в состав которого входили Россия, Австрия и Пруссия. Парижский мирный договор 1856 года, которым была завершена Крымская война, обозначил начало нового, ориентированного исключительно на национально-государственные интересы «реалистичный» этап европейской системы межгосударственных отношений.

Также Отто фон Бисмарк воспользовался принципами реальной политики при Австро-Прусской войне 1866 года (сентябрь-октябрь). Тогда Пруссия заключила союз с революционной Италией против консервативного «собрата», Австрии и союзных с ней немецких государств. После победы Бисмарк аннексировал три монархические государства Королевство Ганновер, Курфюршество Гессен-Кассель и Герцогство Нассау и отстранил от правления тамошних монархов, что кардинально противоречило принципу монархического легитимизма, основам-основ политического консерватизма, которые когда-то защищал сам Бисмарк. Признаки подобного «реально-политического» подхода можно увидеть в отношении Бисмарка к Прусско-Датской войне 1864 года, когда он поддержал Кристиана IX в борьбе за власть против Фридриха VIII, хотя по династическим правилами того времени только последний имел легитимное право на трон.

Реальной политикой также называют формы политики, ориентированные на преследование геополитических и национальных интересов второй половины XIX века (коалиционная политика Германской империи, см. Система союзов Бисмарка).