Что такое пороховой погреб европы

Балканская репетиция Первой мировой

К началу ХХ века жители Балканского полуострова успели забыть, что такое мирная жизнь, а регион имел репутацию «порохового погреба Европы». Территория полуострова делилась горными хребтами на много неравных частей, собрать которые воедино не удавалось никому, даже Османской империи. Хотя как раз турки прибрали к рукам немало. Славянские народы и греки воевали и с османами, и друг с другом. Восстания и войны в регионе шли сплошной чередой. Закончилось тем, что независимости добились Черногория, Греция, Сербия, Болгария и Румыния.

Но около 8 миллионов людей, исповедующих христианство, ещё оставались под властью турок. Политики Болгарии, Сербии и Греции громко заявляли, что единоверцев нужно спасти от гнёта, при этом каждая из стран мечтала занять доминирующее положение в регионе. От Турции требовали реформ, направленных на облегчение положения христианского населения, и немедленной демобилизации армии. Турция ожидаемо отвергла эти притязания. В результате тлеющий «пороховой погреб» снова вспыхнул открытым огнём. Первой досталось Османской империи.

Четыре против одной

В 1911 году разразилась война Италии и Турции. Турецкие войска терпели поражения, флот был вынужден укрыться в Мраморном море. Балканские страны, видя слабость своего извечного противника, решили, что настало время осуществить давнюю мечту. Но даже сильно битая Османская империя была сильнее, чем каждая отдельно взятая страна региона. Нужно было объединять усилия. Первыми договор о дружбе и союзе заключили Сербия и Болгария, потом — Болгария и Греция.

Болгарские войска быстро мобилизовались и обрушились сквозь бездорожье на неподготовленные турецкие позиции. Пехота смело била в штыки. Артиллерия обрушивала на османов шквал снарядов, обращая их в бегство. Наступающие болгары собрали огромные трофеи. Быстрые и лёгкие победы настолько вскружили голову болгарской правящей верхушке, что та уже мечтала о собственной империи.

Заносчивость и презрение к противнику в результате сыграли с Болгарией злую шутку. На пути её армии оказалась укреплённая линия у Чаталджи. Болгары собирались взять её даже без артиллерийской подготовки, не обращая внимания на мощные бетонные укрепления, проволочные заграждения, фугасы и прожектора. Фланги Чаталджинской линии упирались в Мраморное и Чёрное моря, её невозможно было обойти по суше. Турки сняли и перебросили сюда береговые орудия с Босфора и Дарданелл. Немаловажным было то, что к позициям линии прямо от Константинополя вели два шоссе и железная дорога — то есть снабжать защитников линии можно было без проблем. Вдобавок турецкие броненосцы, хоть и оставались запертыми в Мраморном море, могли успешно поддерживать Чаталджинскую линию огнём своих орудий. Лобовые атаки болгар закономерно провалились. В дополнение ко всему их армию терзали холера и тиф. Турки же не решались перейти в контрнаступление.

Враждующие стороны попытались заключить перемирие. Переговоры шли трудно, а 22 января 1913 года в Турции произошёл государственный переворот. Сторонники мира в правительстве были убиты, война возобновилась. Болгары взяли штурмом давно осаждённый город Эдирне (Адрианополь), а в апреле пал и Скутари. 17 мая 1913 года полностью разгромленная Турция подписала мирный договор.

Как Европа подошла к краю пропасти

Турция фактически удержала за собой только Стамбул и полоску земли у проливов. Но ни один из победителей так и не осуществил мечты о доминировании в регионе. Более того, противоречия между союзниками, вспыхнувшие в самом начале Первой балканской войны, оказались неразрешимыми. А соседние страны от души подлили масла в огонь.

Ситуация сложилась такая. Румыния, которая не участвовала в войне, занимая позицию «благожелательного нейтралитета», потребовала от Болгарии благодарности за это в виде области Добруджа у Дуная. Греция и Болгария не желали уступать друг другу крупный порт Салоники. Сербия хотела усилиться за счёт присоединения Албании, но это было настолько неприемлемо для Австро-Венгерской империи, что та даже пригрозила Сербии войной. Вынужденная уйти из Албании, Сербия положила глаз на Македонию, которая раньше была турецкой, а теперь принадлежала Болгарии. В результате мир продлился чуть больше месяца, а потом союзники набросились уже друг на друга. Началась Вторая балканская война.

29 июня 1913 года Болгария без объявления войны (это станет в ХХ веке нехорошей традицией) напала на Сербию и Грецию. Снова начались ожесточённые и кровопролитные бои — по меркам общества, ещё не прошедшего через две мировые войны. Болгарские солдаты, измотанные прошлым конфликтом, скудно снабжаемые и плохо управляемые, воевали через силу. Им поначалу даже сопутствовал успех, но потом болгарам пришлось отступать.

Внезапно на арену вышли новые противники. Румыния двинула на болгарскую столицу 350-тысячную армию, не встречавшую сопротивления на пути. Турки воспользовались тем, что почти все болгарские войска были заняты на других фронтах, и тоже решили перейти в наступление. Они вернули себе Эдирне и захватили Восточную Фракию. В июле, осознав безнадёжность положения, Болгария подписала перемирие.

Две войны на Балканах в сумме продлились 11 месяцев. За это короткое время они продемонстрировали силу подготовленной обороны, важность артиллерии при защите рубежей и подготовке атаки; также в их ходе появились зачатки новой тактики пехоты. Бои на Балканах заслужили славу самых жестоких в начале ХХ века. А что в результате?

По легенде, после подписания мирного договора в Бухаресте болгарский царь сказал: «Моя месть будет ужасна!» — и взял курс на сближение с австро-венграми и немцами. Усилилась Сербия, что подтолкнуло Австро-Венгрию искать повод к войне с ней. Среди сербов, в свою очередь, росли и множились тайные военные группировки — офицерские общества, в стране усиливался радикализм.

28 июня 1914 года в городе Сараево негромко треснули пистолетные выстрелы, сразившие австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Это была спичка для порохового погреба. Через месяц Европа взлетела на воздух в новой войне.

“Большая война в Европе однажды начнется из за какой-то проклятой глупости на Балканах” / Отто фон Бисмарк

Манифест об объявлении войны Болгарией Османской империи, подписанный болгарским царём Фердинандом I

8 октября 1912 года официальный представитель Черногории в Османской империи Пламенац сообщил министру иностранных дел Порты, что Черногория объявляет ей войну. Вслед за Черногорией основные державы Балканского союза, после объявления ультиматума, 17 октября также объявили Османской империи войну. Первая Балканская война началась.

Балканский полуостров — территория, испокон веков соединяющая Запад и Восток, Европу и Азию, земля многих национальностей, борьбу за которую вели во все времена многочисленные местные и пришлые народы. Сквозь века мы можем видеть насколько был значим этот клочок земли, находящийся в “подбрюшье” Европы.

В период неолита здесь зарождается крупная культура линейно-ленточной керамики исчезающая под напором индоевропейцев, пришедших с территорий украинских степей. В IV веке эта территория попадает под контроль Македонского царства, затем приходят римляне.

После разделения Римской империи эти земли отходят Византии. А в VI веке из за Дуная начинают проникать многочисленные славянские племена, на этих территориях возникают Хорватское, Первое и Второе Болгарские царства. Через эти земли проходят Крестовые походы, возникает Сербское царство. Затем на территорию Балкан вторгаются турки-османы на долгие годы присоединяя Балканы к своей империи, что приводит к еще большему разобщению народов на этих территориях, различающихся по происхождению, национальному признаку и вероисповеданию.

Балканский полуостров, изменчивый и непостоянный, становится еще и очагом постоянных восстаний и кровопролитных противоречий.

Постепенно, при поддержке Российской империи на Балканах формируются первые национальные государства. К началу XX века ими становятся Сербия, Греция, Черногория, Болгария, и Румыния, освободившаяся от вассальной зависимости Османской империи.

В результате сложных исторических переплетений Балканский полуостров стал особенным местом, полным культурного и исторического разнообразия, но в то же время представлял опасность своей нестабильностью и непредсказуемостью.

Балканы — пороховой погреб Европы

В начале XX века Балканский полуостров представлял из себя сложный клубок национальных, территориальных и религиозных противоречий, к тому же находящийся в заложниках геополитических интересов крупных европейских держав.

Некогда грозное и могущественное государство Османская империя постепенно, еще с середины XIX века начало утрачивать свою силу. Названная “больным человеком Европы” к началу XX века, раздираемая национальными противоречиями Порта медленно отступала к Босфорскому проливу, оставляла за собой “лоскутное” одеяло этно-культурных общин, которым предстояло сформировать новые европейские нации.

Напряжение нарастало — Россия желала упрочить свое влияние в регионе, того же желала и Австро-Венгрия. Османская империя недовольная потерями при поддержке Германии вынашивала планы возвращения территорий, Англия и Франция жаждали территориальных приобретений, но в то же время хотели сохранить Оттоманскую Империю в противовес России. Но и новообразованные государства, переживающие подъем национального самосознания не желали сидеть сложа руки.

Народы новых балканских стран были по сути своей разрезаны новыми границами, значительная часть из них по прежнему осталась проживать на территории Оттоманской империи.

Греция, Болгария, Сербия желали присоединить эти территории, а также добиться максимального расширения собственных границ, но и тут все было не так просто: территориальные аппетиты новых балканских стран во многом пересекались: Болгария и Греция желали заполучить Фракию; Греция, Сербия и Болгария полностью захватить или разделить с выгодой для себя Македонию; Черногория и Сербия обе претендовали на крупные порты на Адриатике. Болгары жаждали получить выход к Эгейскому морю, присоединив Салоники и Западную Фракию, сербы же — доступ к Адриатическому морю за счёт Албании.

Болгарская пехота обстреливает крепость города Адрианополя с прилегающих высот

“Балканский котел” закипал все сильнее и если основные европейские “игроки” желали решить все с наименьшими потерями, то “молодые государства” церемониться не собирались, желая вершить историю здесь и сейчас своими руками.

Союз славян

Небывалый патриотический подъем и религиозное единение немного улучшили политическую картину Балкан. Внутренние противоречия отошли на второй план перед общим врагом и иноверцем — Османской империей. При непосредственной поддержке Российской империи был заключен ряд военно-политических договоров между Балканскими странами.

Так писал об этом в своих “Воспоминаниях” Сергей Дмитриевич Сазонов:

“Россия провозгласила и защищала принцип независимости балканских государств, как принцип по существу справедливый, ввиду неотъемлемого права балканских народов на независимое политическое существование. В наших глазах он имел, кроме своего нравственного значения, еще и практическое, потому что не только не противоречил ни одному из жизненных интересов русского государства, но и способствовал, косвенным образом, их охране. Балканский полуостров — для балканских народов — вот та формула, в которую вмещались стремления и цели русской политики и которая исключала возможность политического преобладания, а тем более господства на Балканах враждебной балканскому славянству и России иноземной власти.”

13 марта 1912 года был заключен договор между ключевыми странами региона Сербией и Болгарией. Греция тоже желая не остаться за бортом 29 мая 1912 года подписала аналогичный договор с Болгарией, затем такой же договор был подписан между Болгарией и Черногорией.

Сербские офицеры и священник. 1912 год

В результате сложился так называемый Балканский союз — сеть альянсов балканских государств направленная против Османской империи, а заодно и Австро-Венгрии.

Всячески поддерживая и обеспечивая этот союз, Российская империя взяла на себя в нем роль арбитра. Все это привело к значительному усилению влияния России на Балканах, что, естественно, не понравилось другим европейским государствам и в свою очередь привело к началу формированию антирусской коалиции.

События развивались быстро, пока крупные европейские державы делили сферы влияния и пытались выиграть друг у друга лучшие позиции на политической карте, в последнии дни сентября балканские страны спешно мобилизовали свои войска. Напряжение достигло предела — война на Балканах была неизбежна.

“Это не войска, а сволочь!”

Патриотический порыв, желание освободить своих братьев и отомстить туркам за сотни лет угнетения, а также правильная мобилизационная кампания позволили Балканскому союзу успешно начать наступление против Порты.

9 октября черногорские войска пересекли границу. Турецкие солдаты не смогли воспрепятствовать наступлению противника. Сербские войска перешли в наступление, а 19 октября активные военные действия начала Болгария. Положение турок было удручающим.

Все укрепления у стратегически важного Кыркларели были недостроены, численность армии на границе с Болгарией составляла всего 45 000 человек и вряд ли могла оказать сколько нибудь серьезное сопротивление.

В это время Первая Сербская армия под командованием королевича Александра, приблизившись к Куманову неожиданно столкнулась с Западной армией Османской империи при примерном соотношении сил 120 000 сербов против 180 000 турок. 23-24 октября произошло крупное сражение завершившееся победой сербов. Поражение Западной армии еще сильнее упрочило положение Балканского союза, усилив его наступательный натиск.

Отступающие турецкие солдаты, направляющиеся в Константинополь

Тем временем болгары приблизились к ключевому городу на пути к столице Порты Стамбулу, Кирк-Килис (Лозенград). Для того, чтобы отрезать Западную турецкую армию от Восточной и затем вторгнуться во Фракию, болгарским войскам необходимо было занять город и удержать его.

Перед началом битвы фон дер Гольц (кураторами турецкой армии были представители Германии), инструктор турецких войск, заявлял: «Для овладения Кыркларели потребуется три месяца времени и армия, трижды превышающая болгарскую как по численности, так и по качеству». Но, собравшись с силами, болгарские войска в сжатые сроки овладели городом. Разяренный разочарованный Махмуд Мухтар-паша телеграфировал в Стамбул:

«Это не войска, а сволочь! Солдаты думают лишь о том, как бы скорее добраться до Стамбула, куда их влечет запах константинопольских кухонь. С такими войсками успешно обороняться невозможно…».

Наступление по всему фронту продолжалось. 2 ноября Вторая армия болгар заняла Неврокоп, таким образом начав изоляцию Македонии от остальной Турции. В этот же день произошло сражение сербских войск с турками у перевала Бабине-Планина. 5 ноября турки были разбиты и отступили к Манастиру, где произошло еще одно сражение, в ходе которого турецкая армия снова потерпела поражение.

Таким образом обе турецкие армии (Западная и Восточная) по сути были разбиты, а почти весь Балканский полуостров освобожден от турецкого владычества. Войска Балканского союза вышли на оперативный простор и устремились к Проливам.

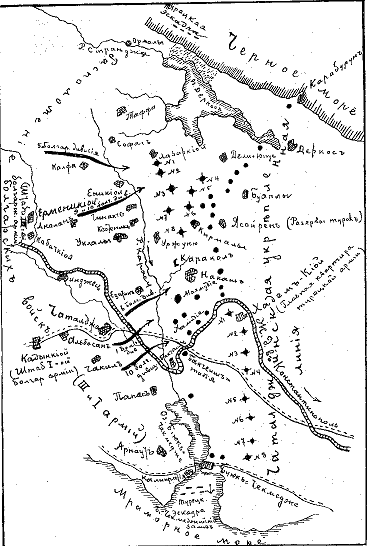

Чаталджинская укреплённая линия и основные направления наступления болгарских армий

Здесь на узкой полоске земли между двумя морями в провинции Чаталдже в 45 километрах от Стамбула османами было возведена серьезная система укреплений: 27 фортов и батарей, по 8 редутов на севере и юге. В каждом форте располагался гарнизон: 4 дальнобойных орудия и 2 роты. Защищены они были фугасами, проволочными заграждениями и многочисленными рвами. Очень сложная и опасная система укреплений все же наконец то смогла остановить войска Балканского союза и перевела войну из стадии наступательной в позиционную.

Со штурмом этой системы укреплений связан один из самых трагических моментов войны, когда генерал Радко Дмитриев не стал дожидаться прибытия осадных орудий из Болгарии и решил сходу взять первую линию укреплений. Несмотря на все попытки болгарской армии взять укрепления, им это не удалось. Армия вернулась в свои окопы потеряв убитыми около 10 000 человек и около 20 тысяч получили ранение.

После того как наступление болгар на Чаталджу захлебнулось, осада Эдирне затянулась, черногорцы безуспешно обложили Шкодер, а турки опасались приближения болгар к Стамбулу, начались переговоры о перемирии.

Переговоры были с радостью встречены всеми странами Европы, так как возникли опасения что Австро-Венгрия, боясь усиления России на Балканах, может вступить в войну на стороне Османской империи, а это, как рушащийся карточный домик, приведёт в действие военные союзы, что может привести к большой европейской войне. Но, несмотря на все старания посредников, перемирие не переросло в мир, т.к. в Османской империи произошел переворот: война продолжилась.

Еще в течение месяца, до конца мая 1913 года, велись окопные боевые действия изматывающие каждую из сторон. Тяжелое экономическое положение, затяжная война, болезни, проблемы со снабжением — все это привело к тому что 30 мая 1913 года Османская империя с одной стороны и Греция, Болгария, Сербия и Черногория с другой — подписали в Лондоне мирный договор.

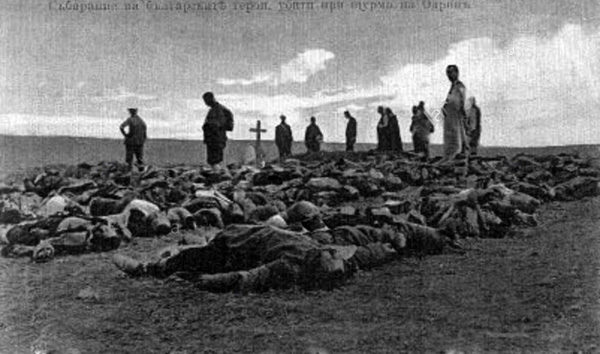

Болгарские солдаты, погибшие при штурме Адрианополя

Но “Балканский котел” не спустил пар

Мирный договор установил новые границы на Балканах. Османская империя потеряла все свои территории в Европе кроме Стамбула и крошечной части Восточной Фракии.

“Созданный при благожелательном отношении России Балканский союз блистательно оправдал возлагавшиеся на него надежды. Но до достижения, с русской точки зрения, главной и наиболее ценной его цели — упрочения мира на Балканах… было еще очень далеко.”

Слова министра иностранных дел Российской империи очень четко описывали сложившуюся ситуацию. Один из ключевых нюансов мирного договора заключался в том что страны победительницы должны были сами разделить завоеванные территории между собой, и радость победы, славянского и православного единения была омрачена жадным дележом военных трофеев.

Территории, потерянные Портой были в основном разделены между Грецией получившей часть Македонии и район Салоник, Сербией, приросшей частью Македонии, а также присоединившейся Косово и Болгарией в состав которой вошла Фракия с Эгейским побережьем и очередной частью Македонии. При поддержке ключевых европейских держав было создано государство Албания.

Несмотря на победы и освобождение Балканского полуострова от турок, долгожданного мира не наступило, молодые державы оказались недовольны итогами войны. Чем не преминули воспользоваться “великие державы” Европы, продолжив свою политическую игру.

Представители Австро-Венгрии и Германии стали склонять сербского короля к войне с Грецией и Болгарией ради получения такого желанного для Сербии выхода к морю.

Болгарский царь получил недвусмысленную информацию о том, что Австро-Венгрия и Германия ничего не имеют против аннексии Болгарией Македонии. При этом Болгария настаивала на строгом соблюдении всех пунктов сербско-болгарского союзного договора 1912 года, который лежал в основе Балканского союза. Сербия же поддалась увещиваниям германских и австрийских дипломатов и стала готовиться к новой войне.

Опасаясь усиления Болгарии, Греция уже на второй день после подписания Лондонского договора заключила с Сербией антиболгарский договор. Турция тоже не сидела сложа руки, вынашивая планы возврата потерянных территорий.

Война, ставшая причиной столетних противоречий на Балканах и ставившая целью их разрешение, лишь усугубила сложившуюся ситуацию.

“Балканский котел” не спустил пар, а лишь усилил давление внутри себя. В умах людей уже рождались планы следующей, Второй балканской войны, которую никто не ждал, но которая мыслилась всеми как неизбежная, и уж точно никто не мог представить что она запустит череду событий, погрузивших мир в окопы Первой мировой войны на долгие четыре года.

«Пороховой погреб»: как Балканский кризис подтолкнул европейские державы к Первой мировой войне

Первые люди пришли на территорию Боснии и Герцеговины в глубокой древности. В эпоху бронзы регион заселили иллирийские племена. В IV веке до н. э. они ассимилировали пришедших на Балканы кельтов, а в III столетии до нашей эры оказались под властью Рима. В 395 году по балканской реке Дрине прошла граница между Западной и Восточной Римскими империями. Это разделение оказалось судьбоносным для будущего Балкан — сегодня всё та же Дрина отделяет Сербию от Боснии и Герцеговины.

В VII веке на Балканы переселились славянские народы, территории к востоку от Дрины в Средние века длительное время находились под духовным и политическим влиянием Византийской империи.

С Западными Балканами дело обстояло сложнее. Босния успела попеременно побывать в зависимости от аваров, византийцев, сербов, венгров, а в промежутках пыталась строить собственную государственность. В религиозном плане в Боснии столкнулись интересы католической, православной и собственной боснийской церкви, возникшей под влиянием богомилов.

Однако в XV—XVI веках вся территория современной Боснии и Герцеговины оказалась под властью Османской империи. Из-за духовных притеснений часть сербов, хорватов и влахов бежали из Боснии в Австрию. Остальные разделились на тех, кто остался верен христианству, и тех, кто под влиянием турецких завоевателей принял ислам. Они сформировали этнос, известный как бошняки.

В XIX веке Восточную и Юго-Восточную Европу охватил кризис, связанный с постепенным ослаблением Османской империи. Славяне, греки и романские народы стали поднимать восстания, опираясь на поддержку внешних сил — России, Австрии, Англии и Франции. Турецкие территории стали потенциальным призом в борьбе между великими державами.

В преддверии Восточного кризиса

Одним из проявлений Восточного кризиса стала Крымская война, в которой Великобритания и Франция поддержали Османскую империю, чтобы не допустить усиления России за счёт «турецкого наследства». В 1856 году по результатам Парижского конгресса Россия осталась без флота и крепостей на Чёрном море, без устья Дуная и без возможности установить протекторат над Валахией, Молдавией и Сербией.

В 1871 году Лондонская конвенция позволила Санкт-Петербургу вернуть себе Черноморский флот. А в 1877—1878 годах резко нарастившая военную мощь Россия одержала серьёзную победу над Турцией и подписала с ней Сан-Стефанский мир, по которому Сербия, Черногория и Румыния стали независимыми, а Босния и Герцеговина с Болгарией (простиравшейся от Эгейского моря до Дуная) получали широкую автономию. К России отходил ряд пограничных территорий. Всё это не устроило ведущие европейские державы, инициировавшие созыв в июне — июле 1878 года Берлинского конгресса.

Англия и Австрия в ходе переговоров заняли антироссийскую позицию. Германия, хоть и была формально нейтральной, фактически поддерживала позицию Вены и Лондона. Более того, глава российского внешнеполитического ведомства Александр Горчаков, будучи больным и уже пожилым человеком, случайно показал британцам карту, на которой были обозначены гипотетические максимальные уступки России.

В итоге Черногория, Сербия и Румыния всё-таки получили независимость, но потеряли часть территории, Болгария была разделена на три подвластные Турции части с разной степенью автономности, а в Боснию и Герцеговину вводились австрийские войска.

«На Берлинском конгрессе, венчавшем Восточный кризис, по Боснии было принято половинчатое решение: формально она оставалась частью Османской империи, но подлежала при этом австрийской оккупации. При этом населению Боснии и Герцеговины гарантировались религиозные свободы. После установления в регионе австрийской администрации Вена начала вкладывать в него значительные средства — строить железные дороги, создавать финансовую систему. Фактически Австро-Венгрия пыталась превратить Боснию и Герцеговину в свою «балканскую витрину», призванную продемонстрировать всем вокруг успешность цивилизаторской миссии империи», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН кандидат исторических наук Пётр Искендеров.

По словам эксперта, официальная Вена чувствовала себя в Боснии уверенно до тех пор, пока при власти в Сербии находилась проавстрийская династия Обреновичей. Но ситуация резко изменилась после переворота 1903 года.

«Во главе Сербии стала династия Карагеоргиевичей, которая более благосклонно относилась к России. На Балканах в целом усилилась просербская пропаганда. Власти Австро-Венгрии, в которой проживало значительное количество славян, увидели в усилении Сербии и российского влияния в регионе опасность для себя», — заметил Пётр Искендеров.

Секретная встреча в замке Бухлау

Параллельно с Сербией о Боснии и Герцеговине вспомнила и Турция, в которой в июле 1908 года произошла Младотурецкая революция. Поэтому официальная Вена инициировала международные переговоры о потенциальной аннексии Боснии и Герцеговины. Она заручилась поддержкой Германии и Италии, а также обещала крупную денежную компенсацию Турции.

Переговоры с Россией оказались сложнее. Министр иностранных дел Австро-Венгрии Алоиз фон Эренталь провёл в сентябре 1908 года секретную встречу с российским коллегой Александром Извольским в замке Бухлау.

Пользуясь особым расположением императора Николая II, Извольский решил самостоятельно добиться от Вены одобрения идеи открытия черноморских проливов для российского флота, хотя и не имел на то санкции от руководства страны. В обмен он предложил фон Эренталю признать аннексию Боснии и Герцеговины. Также оба министра поддержали идею объявления независимости Болгарии. Но поскольку Извольский не имел полномочий заключать с Австрией какие-либо договоры, он обтекаемо сказал фон Эренталю, что окончательно об их соглашении объявят когда-нибудь в будущем, «в подходящий момент».

Однако австрийская сторона долго ждать не стала. Уже 5 октября 1908 года австрийский МИД заявил, что Россия поддерживает аннексию Боснии и Герцеговины, а на следующий день император Франц Иосиф публично объявил регион независимым от Турции и перешедшим под суверенитет Австро-Венгрии.

Российские власти и сам Извольский узнали о произошедшем из газет. Находящийся в дружественных отношениях с Сербией официальный Санкт-Петербург немедленно отказался от соглашений с Веной, но было уже поздно.

«Аннексия Боснии и Герцеговины сильно задела Сербию. Почти половину населения региона составляли этнические сербы, а остальная часть всё равно говорила на одном с сербами языке, поэтому Боснию в Сербии воспринимали практически как свою землю», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв.

В Сербии и Черногории 6 октября была объявлена мобилизация.

«Австрия и Сербия стремительно скатывались к войне. Причём за спиной первой стояла поддерживающая её Германия, а за спиной второй — Россия», — отметил эксперт.

«Дипломатическая Цусима»

В Вене и Берлине понимали, что в случае попытки оккупации Сербии австрийскими войсками Россия не останется в стороне. «Полгода Европа балансировала на грани войны. В Сербии реально готовились освободить Боснию от австрийцев», — рассказал Пётр Искендеров.

Однако, по словам эксперта, в условиях кризиса Россия осталась практически в одиночестве.

«Ситуация оказалась весьма болезненной для Санкт-Петербурга. Он был противопоставлен Германии и Австро-Венгрии, а Англия и Франция его не поддержали. Одни ведущие державы открыто выступали за аннексию, другие не считали её будущее достаточно веским поводом для начала войны. Россия не смогла даже добиться проведения международного конгресса по боснийскому вопросу. Она не могла достаточно эффективно отстаивать свои интересы и интересы своих союзников, потому как мир видел, что это не та страна, которая 30 лет назад дошла практически до стен Константинополя. Теперь это была страна, получившая поражение даже от Японии. Тем более что Николай II был увлечён укреплением мощи на море и отвернулся от балканского вопроса, соответственно, утратив влияние в регионе», — отметил эксперт.

По словам Искендерова, в конце концов Россия перешла к сдерживанию Сербии. Совет министров Российской империи признал, что страна не готова к войне на два фронта. 22 марта 1909 года Германия предъявила России ультимативное требование признать аннексию Боснии и Герцеговины и прекратить дипломатическую поддержку Сербии. Против продолжения конфронтации с Берлином и Веной открыто выступил Пётр Столыпин, и Николай II на следующий день отправил кайзеру Германии Вильгельму II телеграмму, в которой согласился принять все его требования.

Под давлением Санкт-Петербурга Сербия вынуждена была 31 марта 1909 года признать австрийскую аннексию Боснии и Герцеговины.

«Для России это стало крупнейшим дипломатическим провалом, поэтому итоги Боснийского кризиса часто называют «дипломатической Цусимой», — заявил Вадим Трухачёв.

По его словам, результаты кризиса 1908—1909 годов ни для кого не были выигрышными. «Боснию и Герцеговину официальная Вена не присоединила ни к Австрии, ни к Венгрии. Регион оказался под управлением общеимперского Минфина, и это было не очень эффективно. Война на Балканах превратились в неизбежность. Именно Босния теперь стала самым горячим местом «порохового погреба Европы». И не зря выстрелы, с которых началась Первая мировая война, прозвучали в Сараеве», — отметил историк.

«Важнейший политический рубеж»

По мнению Петра Искендерова, Боснийский кризис привёл к полной утрате доверия между Россией и Австро-Венгрией, что окончательно оформило союзы Вены с Берлином и Санкт-Петербурга — с Лондоном и Парижем. «Это был важнейший политический рубеж, оказавший огромное влияние на судьбу Европы и всего человечества», — заявил он.

«События 1908 года привели к резкому росту на Балканах национализма, последствия которого мы можем наблюдать в Юго-Восточной Европе и по сей день», — подчеркнул Пётр Искендеров.

Связь событий начала ХХ века с современностью видит и эксперт аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» политолог Екатерина Поморцева.

По мнению Екатерины Поморцевой, боснийская проблема и сегодня далека от окончательного разрешения. «Попытки назначить какую-то одну силу единственным хозяином Боснии и Герцеговины несостоятельны с исторической и геополитической точек зрения, поэтому обречены на провал», — подвела итог эксперт.