Что такое пословица в крации

Что такое пословица

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Пословицы входят в наш речевой оборот, что называется, «с молоком матери».

С течением жизни мы слышим их от старших родственников и начинаем понимать, что на всякий житейский случай существует своя вековая правда, нравственный урок.

Правильно ли мы понимаем, что такое пословица, в чём её отличие от поговорки и других малых жанров фольклора? Давайте разбираться.

Пословица — это.

Пословица – это краткое фольклорное произведение, поучительное изречение, народный афоризм (это как?).

Отличительные черты пословицы следующие:

«Любишь кататься – люби и саночки возить»

параллелизм выражен причинно-следственной конструкцией «любишь кататься – люби возить». То есть действия совершаемые параллельны действиям ожидаемым, планы настоящего и будущего, личного и общественного не пересекаются, а словно накладываются друг на друга.

Что касается ритмичности пословиц, то средства передачи ритма вполне можно назвать поэтическими. Это и рифма («И на старуху бывает проруха»), и антитеза (это что?) («Молчание – золото, а слово – серебро»), и метафоры (это как?) с метонимией («Язык болтает, а голова не знает»).

На чужой каравай – роток не разевай.

Копейка рубль бережет.

Не буди лихо, пока оно тихо.

Друг познается в беде.

Работа дураков любит.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Кому война, а кому мать родна.

В тихом омуте черти водятся.

Дуракам закон не писан.

Пословицы недаром считаются вершиной устной речевой культуры народа. Они, будто отшлифованные волнами морские камешки, идеальны по форме и весомы по содержанию.

Из истории жанра

Пословицы присущи культуре любого народа.

Мы не можем проследить их наличие или отсутствие в дописьменный период, но тот факт, что устойчивые речевые обороты и образные афоризмы встречаются в древнейших памятниках письменности, говорит о том, что человечество складывает пословицы столь же давно, сколь существует.

Первые сборники пословиц обнаружены в средневековой Европе. Самый известный из них — «Сборник Виллана» — включал в себя стихотворные пояснения-иллюстрации к народным изречениям, состоящие из шести строк.

В дальнейшем подобные издания составлялись в соответствии с выбранной темой (любовной, философской, патриотической и т.д.).

В России следы присутствия пословиц обнаружены уже в ХII-XIII веках в таких произведениях, как «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника». Собиранием этих малых единиц фольклора (это как?), по-видимому, не занимались специально, но отдельные записи имеются в сборнике «Пчёл».

Настоящий интерес к изучению жанра начался на рубеже ХVIII-XIX столетий. Первое издание пословиц русского народа представлено в «Грамматике» Н.Г.Курганова. Были и другие попытки систематизации народных изречений.

Завершил начинания В.И.Даль, в 1862 году выпустивший в свет собрание «Пословицы русского народа».

Этот колоссальный труд по сей день является непревзойдённым. Сборник Даля насчитывает около 30 000 единиц малого фольклора (пословиц, поговорок, присловий) и пояснительный материал к ним.

Ныне изучением этих мельчайших фольклорных структур занимается наука паремиология.

Виды пословиц

Пословицы различаются по типу высказывания, а также тематически.

По первому критерию выделяют единицы:

«Семеро одного не ждут», «На воре и шапка горит»

«На чужой каравай рот не разевай», «Готовь сани летом, а телегу зимой»

Тематически народные изречения делятся на разделы, названия которых можно соотнести с разными сферами человеческой жизни, от устройства мироздания до бытового уклада.

Заметив, что человеческое сознание полярно (то есть мы воспринимаем мир через противопоставление предметов и явлений, деля их на положительные и отрицательные), В.И.Даль систематизировал собранные пословицы, разбив на пары антонимов (это как?).

В его собрании мы найдём разделы «Жизнь-Смерть», «Кара-Милость», «Одиночество-Женитьба». Часть рубрик, наоборот, включает в себя синонимичные понятия: «Женщина-Баба», «Кара-Гроза», «Неправда-Ложь».

Эти наблюдения исследователя многое говорят о народном характере, традиционной системе ценностей.

Готовь сани летом, а телегу зимой.

Не лыком шит.

Было, да сплыло.

Всяк сверчок знай свой шесток.

Глаза боятся, а руки делают.

Голь на выдумку хитра.

Незваный гость – хуже татарина.

Одного поля ягоды.

Сделал дело — гуляй смело.

Пословицы в литературе

Русские писатели любили и уважали родной язык. Он вдохновлял их на творческий поиск. Пословицы помогали им оживить речь персонажей, передать яркий колорит народной жизни.

Большим ценителем пословиц был Н.В.Гоголь, который записывал малороссийские народные изречения в особую тетрадочку, сравнивал их с общерусскими, бережно вкладывал в уста своих героев.

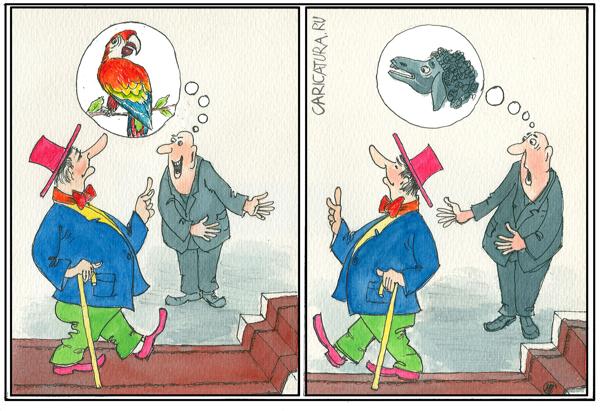

В статье «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность» Гоголь называл пословицы одним из трёх источников национальной поэтической стихии. Писатель подчёркивал, что именно в пословице объединяются два образующих начала – ирония (это как?) и лирика (что это?).

А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой делали пословицы эпиграфами (это как?) к своим произведениями отдельным их частям.

Яркий пословичный материал даёт знакомство с пьесами А.Н.Островского. Названия многих его пьес («Не в свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои собаки дерутся – чужая не приставай» и другие) представляют собой пословицы.

Не иссякает любовь к пословицам и в творчестве современных авторов. Поэт Олег Чухонцев, прозаики А.Иванов, Т.Толстая, Е.Водолазкин и другие писатели наделяют своих героев способностью вспоминать старые и создавать новые фольклорные формулы.

Без пословицы речь не молвится, как говорит народ. Иметь неприкосновенный запас таких словарных единиц необходимо: ими можно украсить и сочинение, и устное выступление, и задушевный разговор.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

А какие самые современные пословицы мы можем вспомнить или всё мудрое, что можно было сказать, сказали наши предки и нам, потомкам, добавить к их наследию больше нечего?

Сейчас многие пословицы используются в сокращенном варианте, что существенно искажает изначальный смысл.

пословицы

Полезное

Смотреть что такое «пословицы» в других словарях:

Пословицы — ПОСЛОВИЦЫ краткие народные изречения применительно к различным явлениям жизни, часто составлены мерной речью. Пословицы обычно состоят из двух соразмерных частей, рифмующихся друг с другом. Нередко украшены они аллитерациями и ассонансами;… … Словарь литературных терминов

Пословицы — Пословица малая форма народного поэтического творчества, облеченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщенную мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. Содержание 1 Поэтика 2 Примеры 3 Из истории пословиц 4 … Википедия

Пословицы(Азия) — Пословицы и поговорки Азия • Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец и мудрец, но глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В пылу бешенства он сам не ведает, что … Сводная энциклопедия афоризмов

Пословицы(Америка) — Пословицы и поговорки Америка • Если человека ужалила змея, значит он кого то обидел. (Индейская пословица) • Богатый негр мулат, бедный мулат негр. (Креольская пословица) (Источник: «Афоризмы со всего мира. Энциклопедия мудрости.»… … Сводная энциклопедия афоризмов

Пословицы(Европа) — Пословицы и поговорки Европа • Одна пчела лучше пригоршни мух. (Испанская пословица) • Кто женится поступает хорошо; кто не женится поступает еще лучше. (Французская пословица) • Суп не едят таким горячим, каким его варят. (Французская пословица) … Сводная энциклопедия афоризмов

Пословицы(Россия) — Пословицы и поговорки Россия Возраст(Посл.) * Гостеприимство(Посл.) * Дружба (Посл.) * Еда(Посл.) * Закон(Посл.) * Зло(Посл.) * Лень(Посл.) * Любовь(Посл.) * Ошибка(Посл.) * Природа(Посл.) * Работа(Посл.) * Речь(Посл.) * Родина(Посл.) *… … Сводная энциклопедия афоризмов

Пословицы ни обойти, ни объехать. — Пословицы ни обойти, ни объехать. См. ПОСЛОВИЦА ПОГОВОРКА … В.И. Даль. Пословицы русского народа

ПОСЛОВИЦЫ БИБЛЕЙСКИЕ — афоризмы, заимствованные из Свящ.ПИСАНИЯ. Библ. П. широко распространены в лит–ре и устном народном творчестве тех народов, чья культура связана с Библией. П. вообще и библейские в частн. кратко выражают законч. мысль с помощью двух утверждений,… … Библиологический словарь

пословицы как объект фразеологии — Устойчивые изречения, организованные грамматически и ритмически, запечатлевшие практический опыт народа, оценку действительности, выступающие в речи как самостоятельные суждения: Слово – серебро, молчание – золото … Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография

пословицы как объект фразеологии — Устойчивые изречения, организованные грамматически и ритмически, запечатлевшие практический опыт народа, оценку действительности, выступающие в речи как самостоятельные суждения: Слово серебро, молчание – золото … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

Пословица – что это такое простыми словами, для чего нужны пословицы и чем они отличаются от поговорок

Краткое изречение, в котором выражена мудрость.

Пословица – это краткое изречение, в котором обычно не более одного предложения. Ее отличительная особенность – наличие «мудрости» – то есть какой-то яркой мысли, совета. Например: «тише едешь – дальше будешь» или «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь».

В поговорках такой «мудрости» нет. Это просто выражение, которое можно применить в определенной ситуации. Например: «как собака на сене», «ни рыба, ни мясо».

Отличительные черты пословиц

Пословицы могут быть применены к огромному количеству разных ситуаций. Поэтому они так закрепились в языке. Например, «Был бы лес – соловьи прилетят» – это выражение можно применить в отношении любой сферы деятельности.

Пословицу можно адресовать любому человеку. То есть к человеку любого пола и возраста. Поэтому пословицы в русском языке рассматриваются как особый тип предложений – обобщенно-личные. Лицо в них «обобщено», им может быть мужчина, женщина, старик, ребенок. Пословицу «Сделал дело – гуляй смело» можно сказать каждому, кто ленится что-то делать или долго это откладывает.

Они могут быть синонимичными и антонимичными. Синонимичные – это такие, значения которых совпадают (как у синонимов). То есть в них одинаковые поучения, схожие мысли: «Был бы лес – соловьи прилетят» и «Была бы водица, а сено зародится». Другой пример: «Поспешишь – людей насмешишь» и «Тише едешь – дальше будешь».

В антонимичных пословицах значения прямо противоположные (как у антонимов): «Сделал дело – гуляй смело» и «Работа не волк – в лес не убежит».

Поэтому когда мне учитель математики говорила: «Не болтай! Слово – серебро, а молчание – золото!» – я всегда отвечал: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Противоположные значения характерны далеко не для всех пословиц. Например у пословиц типа «Родная земля – мать, а неродная – мачеха» не бывает антонимов. Потому что создавались они русским народом и таких понятий, как «эмиграция» в пору их создания не было. Их просто не было.

Два типа пословиц

Они бывают повествовательными и побудительными. В побудительных используются глаголы повелительного наклонения, например: «Не зная броду – не суйся в воду».

В повествовательных пословицах, наоборот, глаголы изъявительного наклонения. Они как будто констатируют определенный факт: «И комар лошадь свалит, если волк пособит».

Еще можно было бы выделить условные пословицы, которые сообщают об условии успеха какого-то дела, например: «Не поклонясь до земли, грибов не поднимешь» – но большинство филологов такой подтип не выделяют и относят подобные изречения к повествовательным пословицам.

С помощью чего создаются пословицы

С помощью рифмы. «Не зная броду – не суйся в воду» – вполне богатая рифма, рифмуются не только конечные гласные, но и два предшествующих им звука: «оду» – «оду».

Есть в пословицах и более простые рифмы, глагольные: «Неразумного учить – в бочку-кадку воду лить».

Ритм. Рифмы может не быть, но произноситься пословица будет ритмично. Посмотрите на ударные слоги в этой пословице: «тИше Едешь – дАльше бУдешь» – ударение падает на каждый второй слог.

Параллелизм. То есть расположение членов предложения (или частей речи) в одной части пословицы параллельно их расположению в другой. Смотрите: «Земля родная – колыбель золотая»: подлежащее с определением, сказуемое с определением. Если посмотреть на части речи, то параллельность будет еще более заметная: существительное с прилагательным – существительное с прилагательным.

Аллитерация. Когда в пословице повторяются одни и те же согласные звуки: «Не бей по роже – себе дороже».

Ассонанс – когда повторяются гласные. Ассонанс часто сочетается с аллитерацией. Например, вот в этой пословице повторяются и гласные «о», и согласные «р»: Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу.

Связь русских и зарубежных пословиц

Некоторые пословицы, очевидно, пришли в русский язык из-за рубежа. Например, у выражения «капля камень точит» есть латинский аналог, который переводится точно так же: «Gutta cavat lapidem». Или: «Не место красит человека, а человек место»: «Homo ornat locum, non locus hominem».

Но их мало. Зато можно часто наблюдать синонимию между русскими пословицами и зарубежными. Сравните: «На вкус и цвет товарищей нет» – «His olus, his oleum sapit, ergo vasta fit esca» (одни любят овощи, другие – масло, поэтому еда такая разная).

Полезные материалы по теме

Наша статья подошла к концу. Надеюсь, я смог объяснить вам, что такое пословица, и дал достаточно материала для развернутого ответа на уроке. У меня выходило еще несколько статей по литературе и лексике русского языка, посмотрите их:

Подписывайтесь на нашу рассылку. Каждую неделю вам на почту будут приходить лучшие статьи рубрики Образование.

Уважаемые читатели, напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы в речи пословицы. Если да, то какая из них вам нравится больше всего. Моя любимая пословица (не знаю почему, возможно, мне ее часто говорила в школе учительница русского): «Не спеши коза в лес – все волки твои будут».

История происхождения и смысл пословиц и поговорок

С пословицами и поговорками дети начинают знакомиться уже в начальных классах и работают с ними на протяжении всего обучения. Однако далеко не все могут точно сказать, чем они различаются и каков смысл этих изречений. Попробуем разобраться.

Почувствуйте разницу

Пословица – народное высказывание с обучающим подтекстом. Например, «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

Поговорка же отражает отношение говорящего к другому человеку, или ситуации. Например: «Не все коту масленица».

Чтобы было проще, можно также опираться на такие признаки как:

Если вы видите, что в высказывании есть два первых пункта, то перед вами пословица. Отличаются они и по форме. Так, пословица – целое связное предложение. Поговорка может состоять из двух слов: «Медвежья услуга». У них также разные цели. Первая стремиться научить нормам и морали, вторая – охарактеризовать ситуацию, или человека.

Как они появились

Пословицы и поговорки и народ всегда были неразлучны. Иногда считают, что поговорка когда-то была частью пословицы. Поэтому составитель первого толкового словаря Владимир Даль называл ее цветочком, а пословицу ягодкой.

Они жили в устном народном творчестве, передавались из поколения в поколения и несли в себе ценную информацию. Каждый народ слагал свои выражения на родном ему языке, но даже имея разное звучание пословицы и поговорки обладали одинаковым смыслом. Даль насчитал 179 тематических групп пословиц: например, о дружбе, о счастье, о любви и т.д. Коротко говоря, они есть для всех жизненных случаев.

Чаще всего рождались они в крестьянском быту из наблюдений за природой, из верований, повседневного труда. Так, сюда можно отнести такие пословицы как «Доброе семя – добрый и восход», «Яблоко от яблони недалеко падает», «Вешний день год кормит», «Делу – время, потехе – час» и пр. Это была просто житейская мудрость, наблюдение, ценное для работы, но со временем они постепенно переносились и на другие сферы деятельности.

Также крестьяне верили, что многие их дела зависят по большей мере от природы и высших сил: «Даст Бог день, даст и пищу», «Бог не выдаст – свинья не съест». В это же время они верили, что только трудом можно чего-то добиться: «На Бога надейся, а сам не плошай». Верили и языческие высшие силы: «Кукушка кукует, горе вещует».

Рождались поговорки и пословицы среди ремесленников. Наверняка вам известно выражение «Сапожник без сапог» или «Бить баклуши».

Многие выражения пришли из различных походов и битв: «Пришел Кутузов бить французов», «Пусто, словно Мамай прошелся». Нормы крепостного права также запечатлелись в этом виде творчества: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

Все они продолжают жить и сейчас. Их уникальная особенность в том, что они подходят на все времена, а некоторые могут переосмысливаться и подстраиваться под современный уклад жизни.

Каков первоначальный смысл

Попробуем выбрать самые популярные, наиболее применяемые в нашей жизни пословицы и поговорки и узнаем, насколько они осовременились.

Сделал дело, гуляй смело

Эта пословица жила еще у наших предков, которые заметили, что если вовремя не выполнить работу, то ждет неудача. Не утеплишь дом – зимой замерзнешь, не уберешь урожай – он пропадет и начнется голод. Труд не любит упущений и во всем должна быть дисциплина.

Сейчас это выражение любят повторять, например, родители детям-школьникам, которые откладывают выполнение уроков на потом. В чем-то они правы: согласитесь, приятнее же гулять, осознавая, что делать ничего не нужно.

Медвежья услуга

Обозначает неумелую помощь, которая больше вредит. Считается, что это выражение описывает басню Жана де Лафонтена «Медведь и садовник» (1678 г.) В ней медведь отгонял муху спящего человека и разбил ему камнем голову. Басня индийского происхождения, а вместо медведя была обезьяна.

Сейчас ее чаще произносят учителя, когда видят, что кто-то из учеников дает списать другому свою работу и свои ошибки.

Повторение – мать учения

Выражение пришло в русский язык из латыни. Автором считают древнеримского поэта Овидия. И сначала она имела немного другой вид: «Повторение – мать учения и утешение дураков». Но вторая часть пословицы теперь не используется.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Выражение пришло из средневековой Руси во времена крепостного права и обозначает разочарование, плохие перемены, неудачи.

За неделю до 25 ноября по старому стилю, в день Великомученика Георгия – покровителя земледельцев, и неделей позже, крестьяне имели право перейти к новому помещику. После смерти Ивана Грозного переход запретили и крестьян закрепили на земле. Тогда-то и родилась эта фраза.

Жизнь прожить – не поле перейти

Эта фраза появилась среди бедных крестьян, которые изо дня в день трудились на полях и это было для них обычным и привычным делом. Переход поля означал простое дело, повседневное, обыденное. Как работать на поле знали и старые, и малые. А вот жизнь сложна и у каждого она своя, чужими знаниями ее не прожить.

По одежке встречают, по уму провожают

Тоже пришла из народа и какого-то авторства ей не приписывают. Обычно говорят, когда внешний вид не соответствует внутренним качествам. Даже если сначала он запомнится эффектной одеждой, то потом люди все равно будут ценить его за ум, чувство юмора, доброту.

Сквозь года

Народная мудрость живет в веках и не теряет своей актуальности. Она и сейчас учит молодое поколение лишь самому лучшему: добру, терпению, труду.

Пословица

Пословица — малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном.

Содержание

Поэтика

Своей силой пословица обязана смысловому эффекту, возникающему в результате особого стяжения синтаксической и лексической формы, призванного закрепить некое содержание; приемы, с помощью которых достигается это стяжение:

Все эти приемы помогают обобщить утверждение, поднять его до уровня метафоры, то есть превратить в типический эквивалент практически бесконечного числа ситуаций. Сочетание нескольких таких приемов становится для слушателя сигналом, фиксирующим нечто вроде дискурсивной изотопии. Можно говорить о «пословичном стиле», существующем как бы вне времени: традиционность — настолько неотъемлемая его черта, что сама мысль об «истоках» пословицы кажется в чем-то противоречивой.

Из истории пословиц

В средневековой Европе составлялись сборники пословиц; до нас дошло около трех десятков рукописных сборников, составленных в XIII—начале XV веков. Например, сборник так называемых «Пословиц Виллана» включает ряд шестисложных шестистиший, каждый стих которых представляет собой глоссу к седьмой, не стихотворной строке, поданной как крестьянская пословица. Все в целом отличается редкой ритмической и тематической однородностью; дискурс полностью замкнут на себе. Составителем этого сборника, в XIII веке не раз становившегося предметом обработки либо подражания, был некий клирик из рода Филиппа Эльзасского. Тексты подобного рода встречаются вплоть до XV века, иногда с иллюстрациями: тогда пословица служит подписью к рисунку. [1]

Примеры

Литература

См. также

Примечания

Ссылки

|

Полезное

Смотреть что такое «Пословица» в других словарях:

Пословица — (лат. proverbium, adagium, франц. proverbe, немецк. Sprichwort, англ. proverb. От греческого названия П. paroimia идет научная терминология: паремиология отрасль литературоведения, занимающаяся историей и теорией П., паремиография запись П.,… … Литературная энциклопедия

пословица — См. поговорка. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. пословица изречение, поговорка; афоризм Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ПОСЛОВИЦА — ПОСЛОВИЦА, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом, обычно в ритмически организованной форме ( Что посеешь, то и пожнешь ) … Современная энциклопедия

ПОСЛОВИЦА — жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной форме ( Что посеешь, то и пожнешь ) … Большой Энциклопедический словарь

ПОСЛОВИЦА — ПОСЛОВИЦА, пословицы, жен. Краткое образное законченное изречение, обычно ритмичное по форме, с назидательным смыслом. «Русские пословицы лучшие и выразительнейшие из всех пословиц в мире.» Достоевский. ❖ Войти в пословицу стать общеизвестным,… … Толковый словарь Ушакова

ПОСЛОВИЦА — ПОСЛОВИЦА, ы, жен. Краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм. Русские пословицы и поговорки. П. не мимо молвится (посл.). • Войти в пословицу 1) стать общеизвестным благодаря своей характерности. Упрямство осла… … Толковый словарь Ожегова

Пословица — жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом, в ритмически организованной форме («Что посеешь, то и пожнешь»). Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И..… … Энциклопедия культурологии

ПОСЛОВИЦА — (греч. paroima, лат. adagium) один из древних дидактических жанров фольклора, а именно краткое и легко запоминающееся изречение: а) бытующее в народном языке, б) выражающее житейскую мудрость (моральные или технические предписания, ценностное… … Большая психологическая энциклопедия

Пословица — ПОСЛОВИЦА, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом, обычно в ритмически организованной форме (“Что посеешь, то и пожнешь”). … Иллюстрированный энциклопедический словарь

пословица — гласит русская пословица • субъект, вербализация говорит пословица • субъект, вербализация говорит русская пословица • субъект, вербализация пословица гласит • субъект, вербализация пословица говорит • субъект, вербализация пословица говорится •… … Глагольной сочетаемости непредметных имён