Что такое постоянная прибора

7.2. Погрешности измерений. Номинальные величины и постоянные приборов. Условные обозначения электроизмерительных приборов

7.2.Погрешности измерений. Номинальные величины и постоянные приборов. Условные обозначения электроизмерительных приборов.

7.2.1. Погрешности измерений и электроизмерительных приборов.

Показания электроизмерительных приборов несколько отличаются от действительных значений измеряемых величин. Это вызвано непостоянством параметров измерительной цепи (изменение температуры, индуктивности и т. п.), несовершенством конструкции измерительного механизма (наличие трения и т. д.) и влиянием внешних факторов (внешние магнитные и электрические поля, изменение температуры окружающей среды и т. д.).

Разность между измеренным Аи и действительным Ад значениями контролируемой величины называется абсолютной погрешностью измерения:

Если не учитывать значения измеряемой величины, то абсолютная погрешность не дает представления о степени точности измерения. Действительно, предположим, что абсолютная погрешность при измерении напряжения составляет DU = 1 В. Если указанная погрешность получена при измерении напряжения в 100 В, то измерение произведено с достаточной степенью точности. Если же погрешность DU = 1 В получена при измерении напряжения в 2 В, то степень точности недостаточна. Поэтому погрешность измерения принято оценивать не абсолютной, а относительной погрешностью.

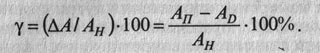

Относительная погрешность измерения представляет собой отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах:

Поскольку действительное значение измеряемой величины при измерении не известно, для определения ΔU и γ можно воспользоваться классом точности прибора, представляющим собой обобщенную характеристику средств измерений, определяемую предельными допустимыми погрешностями.

Рекомендуемые файлы

Амперметры, вольтметры и ваттметры подразделяются на восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Цифра, обозначающая класс точности, определяет наибольшую положительную или отрицательную основную приведенную погрешность, которую имеет данный прибор.

Под основной приведенной погрешностью прибора понимают абсолютную погрешность, выраженную в процентах по отношению к номинальной величине прибора:

Например, прибор класса точности 0,5 имеет γnp= ±0,5%. Погрешность γпр называется основной, так как она гарантирована в нормальных условиях, под которыми понимают температуру окружающей среды 20 °С, отсутствие внешних магнитных полей, соответствующее положение прибора и т. д. При других условиях возникают дополнительные погрешности. Погрешность γпр называется приведенной, потому что абсолютная погрешность независимо от значения измеряемой величины выражается в процентах по отношению к постоянной величине Аном.

Сравнивая (7.3) и (7.4), нетрудно получить

Из (7.5) следует, что относительная погрешность измерения зависит от действительного значения измеряемой величины и возрастает при ее уменьшении. Вследствие этого надо стараться по возможности не пользоваться при измерении начальной частью шкалы прибора. В случае необходимости измерения малых величин следует применять другие приборы.

Пример 7.1. Номинальное напряжение вольтметра Uном= 150 В, класс точности 1,5. С помощью вольтметра измерено напряжение U = 50 В.

Определить абсолютную и относительную величину погрешности измерения, а также действительное значение напряжения.

Решение. Абсолютная погрешность измерения

Действительное значение напряжения может лежать в пределах

Относительная погрешность измерения

7.2.2. Номинальные величины приборов.

Наибольшие значения напряжений, токов и мощностей, которые могут быть измерены перечисленными приборами называются номинальными напряжениями Uном, токами Iном и мощностями Pном соответственно вольтметров, амперметров и ваттметров.

Номинальная мощность ваттметра в отличие от его номинальных напряжения и тока указывается не всегда. Для ваттметра номинальное напряжение представляет собой наибольшее напряжение, на которое может быть включена обмотка напряжения; номинальным током является наибольший ток, на который рассчитана последовательная обмотка.

Если номинальная мощность ваттметра не дана, то ее можно подсчитать по номинальному напряжению и току:

7.2.3. Постоянные приборов.

Постоянная (цена деления) прибора представляет собой значение измеряемой величины, вызывающее отклонение подвижной части прибора на одно деление шкалы. Постоянные вольтметра, амперметра и ваттметра могут быть определены следующим образом:

где N — число делений шкалы соответственно вольтметра, амперметра и ваттметра.

Пример 7.2. Ваттметр имеет номинальное напряжение Uном= 150 В, номинальный ток: Iном = 5 А, число делений шкалы N = 150.

Определить номинальную мощность и постоянную ваттметра, а также его показание, если при измерении мощности подвижная часть отклонилась на N = 60 делений.

Постоянная ваттметра CP = Pном / N = 750/150 = 5 Вт/дел.

Показание ваттметра при отклонении его подвижной части на N = 60 делений

7.2.4. Чувствительность приборов.

Под чувствительностью приборов понимают число делений шкалы, приходящееся на единицу измеряемой величины. Чувствительность вольтметра, амперметра и ваттметра может быть определена следующим образом:

7.2.5. Условные обозначения электроизмерительных приборов.

На лицевой стороне электроизмерительных приборов изображен ряд условных обозначений, позволяющих правильно выбрать прибор и дающих некоторые указания по их эксплуатации.

Согласно ГОСТ на лицевой стороне прибора должны быть изображены:

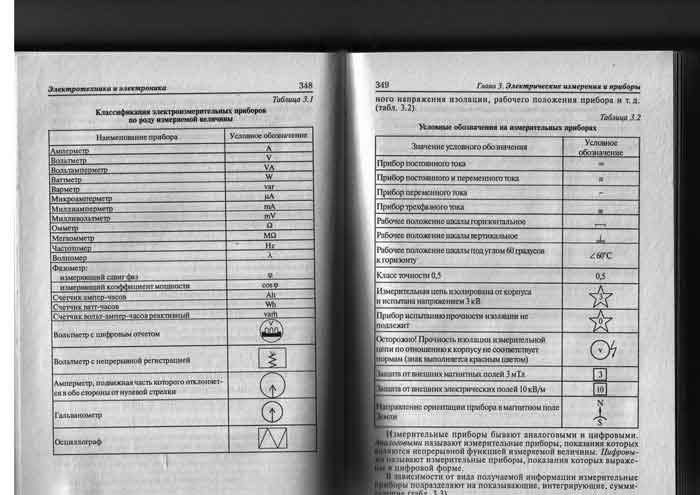

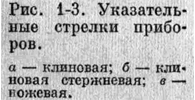

а) условное обозначение единицы измерения или измеряемой величины либо начальные буквы наименования прибора (табл. 7.1);

б) условное обозначение системы прибора (табл. 7.2);

в) условные обозначения рода тока и числа фаз, класса точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора, исполнения прибора в зависимости от условий эксплуатации, категории прибора по степени защищенности от внешних магнитных полей (табл. 7.3).

Глава первая. Основные принципы теплотехнических измерений

1-3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ И СВОЙСТВ ПРИБОРОВ

Каждый измерительный прибор состоит из ряда частей и узлов и обладает заданными метрологическими свойствами.

а) Основные элементы измерительных приборов

Главными узлами измерительного прибора являются измерительное и отсчетное устройства. Первое из них непосредственно осуществляет измерение физической величины при помощи чувствительного элемента и при необходимости усиливает входной сигнал, а второе — показывает, записывает или интегрирует полученное значение.

Измерительное устройство приборов весьма различно и зависит от рода измеряемой величины (давление, температура и т. д.) и принципа действия прибора (механический, электрический и пр.). В большинстве случаев измерительное устройство состоит из подвижной и неподвижной частей. Перемещение подвижной части происходит под воздействием измеряемой величины на чувствительный элемент прибора.

Отсчетное устройство в зависимости от характера показаний приборов выполняется в виде: шкалы и указателя (показывающие приборы), записывающего приспособления и диаграммной бумаги (самопишущие приборы) и счетного устройства (интегрирующие приборы).

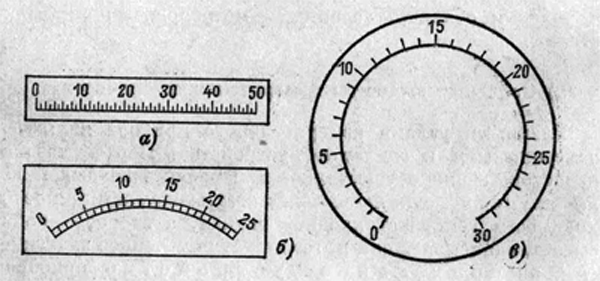

Шкала показывающего прибора состоит из ряда последовательно нанесенных на плоском или профильном (цилиндрическом) циферблате 1 ( 1 Циферблатом называется лицевая сторона прибора, на которой нанесены шкала, условные обозначения и пояснительные надписи. ) отметок (делений), соответствующих числовым значениям измеряемой величины..

Отметки и числа на циферблате называются градуировкой шкалы. Разность значений, соответствующих двум соседним отметкам шкалы, выраженная в единицах измерения, носит название цены деления шкалы.

Показание прибора, характеризующее значение измеряемой величины, определяется согласно уравнению (1-1) как число отсчитанных делений, умноженных на цену деления шкалы. В некоторых случаях показание находится умножением отсчета на постоянную прибора, выражаемую в единицах измерения, а также по данным градуировочной характеристики прибора, представляющей зависимость (таблицу или график) отсчета от значения измеряемой величины, или посредством особого расчета.

Рис. 1-1. Шкалы измерительных приборов, а- прямолинейная; б- дуговая; в- круговая.

Начальное и конечное значения шкалы определяют собой диапазон показаний (пределы шкалы) прибора, а допускаемая по шкале по условиям точности область измерения представляет диапазон измерений прибора. В частном случае диапазоны показания и измерения могут быть равны между собой.

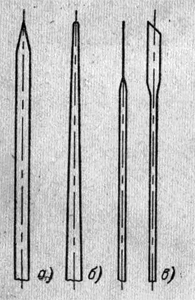

Указателем (рис. 1-3) у промышленных приборов служит хорошо заметная на расстоянии клиновая или клиновая стержневая стрелка, тогда как более точные приборы снабжаются ножевой стрелкой, конец которой имеет вид лезвия, расположенного нормально к плоскости шкалы.

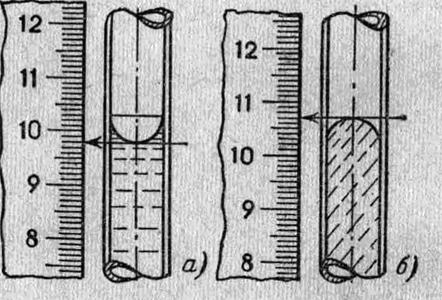

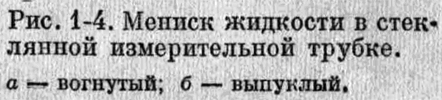

У жидкостных стеклянных приборов указателем служит видимый уровень (мениск) жидкости в измерительной трубке (рис. 1-4). Если жидкостью является вода или спирт, то из-за хорошей смачиваемости стенок образуется вогнутый мениск и отсчет показаний производится по нижней его границе, а в случае применения ртути — выпуклый мениск, позволяющий производить отсчет по верхней его границе.

У некоторых приборов применяется световой указатель отсчета (зайчик), получаемый от специальной лампочки при отражении луча на шкалу от зеркальца, закрепленного на подвижной части измерительного устройства. При измерении вначале отсчитывается целое число делений, пройденных указателем, а затем оценивается на глаз оставшаяся часть деления до указателя. При наличии колебаний измеряемой величины делается отсчет среднего ее значения.

|  |

|  |

Для отсчета показаний жидкостных стеклянных приборов (высоты столба жидкости в трубке) с точностью до десятых долей миллиметра иногда применяется нониус, каждое деление шкалы которого на 0,1 меньше деления основной шкалы.

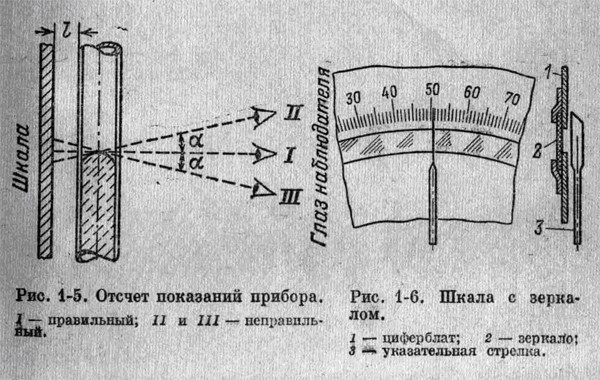

Примеры правильного I и неправильных II (заниженное показание) и III (завышенное показание) положений глаз наблюдателя при измерении жидкостным стеклянным прибором показаны на рис. 1 5.

При уменьшения расстоянияния l между шкалой и указателем и угла смещения глаз наблюдателя ошибка от параллакса понижается. Для устранения влияния параллакса в некоторых приборах на циферблате рядом со шкалой помещается узкая полоска зркала (рис. 1-6). Отсчет показаний у этих приборов производится при таком положении глаз наблюдателя, при котором указатель и его изображение в зеркале совпадают.

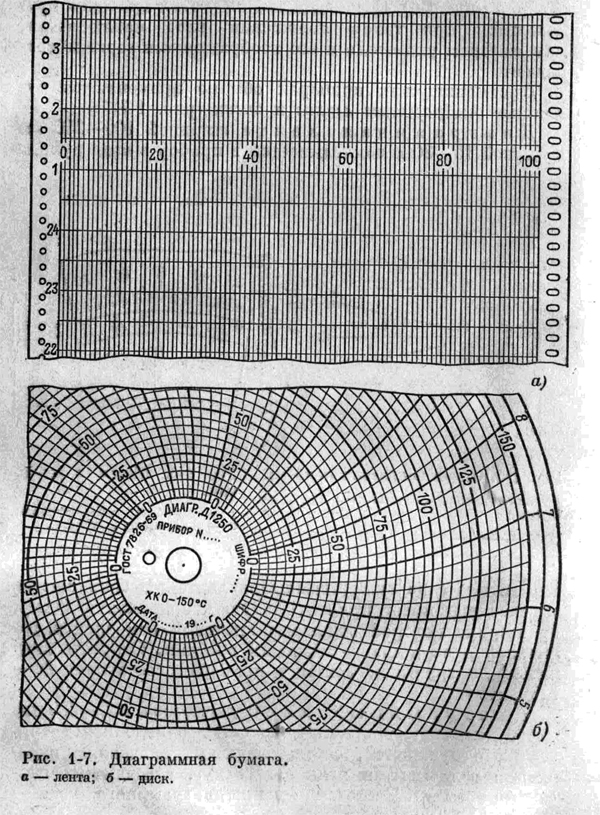

В самопишущих приборах обычно применяются бумажные диаграммные ленты и диски (рис. 1-7).

Диаграммная лента шириной 100—250 мм и длиной 15—30 м закладывается в прибор в виде рулонаили пакета (при складывающейся ленте).

3апись показаний прибора на диаграмме осуществляется непрерывной или точечной линией. Непрерывная запись производится чаще в одноточечных приборах и выполняется металлическим или пластмассовым пером с запасом чернил.

Ширина линии записи показаний не превышает 0,6 мм. Точечная запись применяется в многоточечных приборах с диаграммной лентой и осуществляется периодическим (через несколько секунд) прижатием к диаграмме печатающего барабана, наносящего на ней точки, совмещенные с цифрами, указывающими порядковый номер места измерения. При вращении барабан касается обоймы с пропитанной краской прокладкой.

Для перемещения диаграммы служит электрический или механический привод, содержащий встроенный в прибор синхронный микродвигатель с редуктором 1 ( 1 Синхронные однофазные микродвигатели самопишущих приборов обеспечивают правильный ход диаграммы во времени при постоянстве частоты, так как число оборотов микродвигателя меняется пропорционально частоте сети. Обычно погрешность перемещения диаграммы за сутки составляет не более 5 мин.) или часовой механизм.

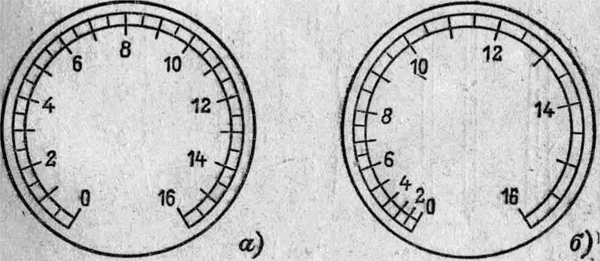

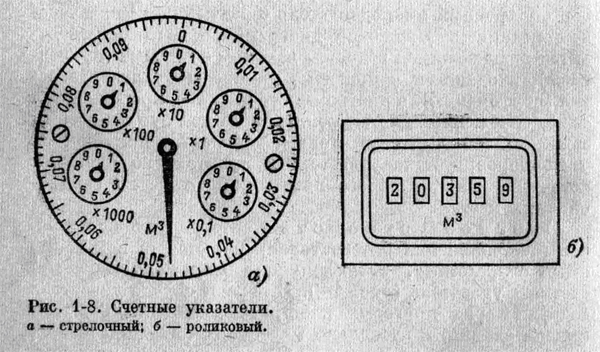

Счетное устройство интегрирующих приборов (счетчиков или интеграторов) для отсчета показаний имеет стрелочный, роликовый или стрелочно-роликовый счетный указатель (рис. 1-8). В первом случае указатель содержит ряд круговых шкал, из них одна большая (шкала единиц) и несколько маленьких (шкала десятков, сотен и т. д.) с отношением 1 : 10, стрелки которых связаны между собой и с ведущей осью зубчатой передачей. Во втором случае указатель состоит из нескольких роликов (десятизубных колес) с нанесенными на ободе цифрами от 0 до 9, одна из которых у каждого ролика видна в окне циферблата. Крайнее справа колесо (колесо единиц) при каждом обороте ведущей оси поворачивается на один вубец. В момент перехода цифры с 9 на 0 это колесо вызывает поворот на один зубец смежного с ним колеса (колеса десятков), в окне которого появляется следующая очередная цифра, и т. д. В третьем случае отсчет первой цифры производится по стрелочному указателю, а всех последующих по роликовому.

Приборы имеют конечный предел показаний счетного устройства, по достижении которого они снова начинают счет с нуля.

Измерительный прибор может быть конструктивно выполнен как одно целое (в общем корпусе) или состоять из нескольких частей (в отдельных корпусах), самостоятельно участвующих в процессе измерения и представляющих собой измерительный комплект.

В обоих случаях прибор связывается с местом измерения при помощи соединительной линии (проводов или трубок), передающей ему значение измеряемой величины.

Большинство измерительных приборов с дистанционной передачей показаний содержит в себе две самостоятельные части: первичный измерительный преобразователь (датчик) и вторичный прибор.

Первичный преобразователь, являющийся воспринимающей и передающей частью комплекта, снабженный чувствительным элементом, располагается, как правило, в месте измерения и подвергается непосредственному воздействию измеряемой величины.

Некоторые из вторичных приборов дополнительно снабжаются электроконтактным сигнализирующим устройством, воздействующим на аппаратуру светозвуковой сигнализации при отклонении контролируемой величины за допускаемые пределы.

Приборы с более сложным устройством могут еще иметь промежуточный измерительный преобразователь, включаемый между первичным преобразователем и вторичным прибором и служащий, как правило, для преобразования, усиления и формирования выходного сигнала первичного преобразователя.

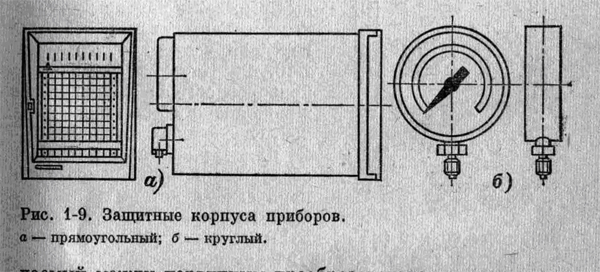

Защитные корпуса приборов изготовляются из алюминиевых сплавов, стали, пластмассы или дерева. Передняя сторона корпуса (перед отсчетным устройством) выполняется застекленной, причем усамопишущих приборов для доступа внутрь (при смене диаграммной бумаги, заполнении пера чернилами и пр.) корпус снабжается застекленной крышкой на петлях, имеющей замок и рукоятку.

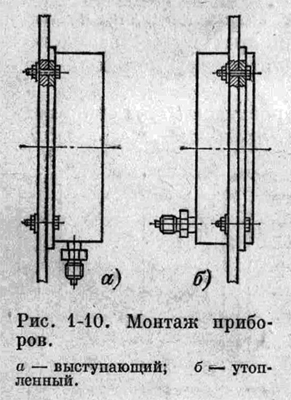

Корпуса приборов приспособлены для выступающего или утопленного монтажа (стационарные приборы), а также для установки на столе (переносные приборы). Приборы для выступающего монтажа закрепляются на поверхности щитов и стен (рис. 1-10, а), а также на колоннах, кронштейнах, подставках и т. д. Приборы для утопленного монтажа устанавливаются в специальных вырезах в панели щита, из которых наружу выступает лишь передняя часть корпуса (рис. 1-10, б). Корпуса переносных приборов обычно выполняются в виде ящика со съемной крышкой, снабженного ручкой.

б) Основные свойства измерительных приборов

В зависимости от назначения, устройства и принципа действия измерительные приборы обладают различными метрологическими свойствами, которые в основном характеризуются точностью, чувствительностью, быстродействием и надежностью работы.

Точность измерительного прибора определяется степенью достоверности его показаний, т. е. тем, насколько результаты измерений отличаются от истинных значений измеряемой величины.

Быстродействие прибора зависит от его инерционности, вызывающей запаздывание показаний. Последнее характеризует время с момента начала изменения измеряемой величины до момента показания его прибором. Инерционность приборов в большинстве случаев вызывается тепловыми, механическими и гидравлическими факторами. Чем более быстродействующим является прибор, тем выше его качество.

Надежность прибора 1 ( 1 ГОСТ 13216-74. Приборы и средства автоматизации ГСП. Надежность.) характеризует его свойство сохранять работоспособность в течение заданного времени. Под работоспособностью подразумевается состояние прибора, при котором он может выполнять свои функции в соответствии с установленными для него техническими требованиями. Часто в технической документации на прибор указывается вероятность безотказной его работы в заданном интервале времени.

Степень влияния на показания приборов неблагоприятных внешних условий (температуры, влажности и запыленности окружающего воздуха, вибрации и т. п.) также в известной мере определяет их качество. Условия эксплуатации приборов должны по возможности соответствовать условиям их градуировки

.Обычно установка приборов разрешается в местах, не подверженных вибрации и загрязнению, а также воздействию высокой или низкой температуры и влажности окружающего воздуха.

Нормальная температура окружающего воздуха, при которой приборы должны давать правильные показания, принимается равной 20 °С*.(* ГОСТ 9249-59. Нормальная температура.).

Выбор того или иного типа измерительного прибора производится в зависимости от его свойств и технической характеристики, наличия у него необходимых основных (показание, запись) и дополнительных (интегрирование, сигнализация) устройств, дистанционной передачи показаний и рода выходного сигнала. При этом учитываются габариты и масса прибора, а также условия его эксплуатации, монтажа и ремонта.

Каждый поставляемый предприятием-изготовителем прибор снабжается паспортом, содержащим основные технические характеристики, а также техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. В дальнейшем организация, использующая измерительный прибор, заводит на него карточку (или формуляр), в которой последовательно отмечаются все изменения состояния прибора, условия его работы, характер производимых ремонтов, поверки и т. п.

Глава 3. Электрические измерения и приборы

Следует отметить, что по относительным погрешностям оценивать точность, например, стрелочных измерительных приборов, весьма неудобно, так как для них абсолютная погрешность вдоль всей шкалы практически постоянная, поэтому с уменьшением значения измеряемой величины растет относительная погрешность (1). Рекомендуется при работе со стрелочными приборами выбирать пределы измерения величины так, чтобы не пользоваться начальной частью шкалы прибора, т.е. отсчитывать показания по шкале ближе к ее концу.

Точности измерительных приборов оценивают по приведенным погрешностям, т. е. по выраженному в процентах отношению абсолютной погрешности к нормирующему значению AН :

Нормирующим значением измерительного прибора называется условно принятое значение измеряемой величины, могущее быть равным верхнему пределу измерений, диапазону измерений, длине шкалы и др.

Погрешности приборов подразделяют на основную, присущую прибору при нормальных условиях применения вследствие несовершенства его конструкции и выполнения, и дополнительную, обусловленную влиянием на показания прибора различных внешних факторов.

Нормальными рабочими условиями считают температуру окружающей среды 20±5°С при относительной влажности воздухе 65±15%, атмосферном давлении 750±30 мм.рт.ст., в отсутствие внешних магнитных полей, при нормальном рабочем положении прибора и т. д. В условиях эксплуатации, отличных от нормальных, в электроизмерительных приборах возникают дополнительные погрешности, которые представляют собой изменение действительного значения меры (или показания прибора), возникающее при отклонении одного из внешних факторов за пределы, установленые для нормальных условий.

Допустимое значение основной погрешности эпектроизмерительного прибора служит основанием для определения его класса точности. Так, электроизмерительные приборы по степени точности подразделяются на восемь классов: 0.05; 01; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0, причем цифра, обозначающая класс точности, указывает на наибольшее допустимое значение основной погрешности прибора (в процентах). Класс точности указывается на шкале каждого измерительного прибора и представляет собой жирно выделенную или обведенную кружком цифру.

Шкалу прибора разбивают на деления. Цена деления (или постоянная прибора) есть разность значений величины, которая соответствует двум соседним отметкам шкалы. Определение цены деления, например вольтметра и амперметра, производят следующим образом:

N — число делений шкалы соответствующего прибора.

Но иногда встречаются приборы с неравномерно разбитой по делениям шкалой, цену деления нужно определять на участке шкалы, например, цену маленьких делений определяют на участке между большими делениями с цифровой разметкой.

Важной характеристикой прибора является чувствительность S, которую, например, для вольтметра SU амперметра SI определяют следующим образом:

3.4. Классификация электроизмерительных приборов и технические требования, предъявляемые к ним

Электроизмерительные приборы классифицируют по различным признакам.

По роду измеряемой величины электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, фазометры, частотомеры, омметры и т.д. Условное обозначение по роду измерительной величины (табл. 3.1) наносится на лицевую сторону прибора. На шкалах электроизмерителных приборов указывают также условные обозначения, отражающие род измеряемого тока, класс точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора и т.д..(табл. 3.2).

Измерительные приборы бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговыми называют измерительные приборы, показания которых являют непрерывной функцией измеряемой величины. Цифровыми называют измерительные приборы, показания которых выражены в цифровой форме.

В зависимости от вида получаемой информации измерительные приборы подразделяют на показывающие, интегрирующие, суммирующие (табл 3.3).