Что такое постоянная сталагмометра как она определяется

Сталагмометр

Капля падает, когда вес (мг) равен длине окружности (2πr), умноженной на поверхностное натяжение (σ). Поверхностное натяжение можно рассчитать, если известны радиус трубы (r) и масса капли жидкости (m). В качестве альтернативы, поскольку поверхностное натяжение пропорционально весу капли, интересующую жидкость можно сравнить с эталонной жидкостью с известным поверхностным натяжением (обычно водой):

м 1 σ 1 знак равно м 2 σ 2 <\ displaystyle <\ frac

Если известно поверхностное натяжение воды, которое составляет 72 дин / см, мы можем рассчитать поверхностное натяжение конкретной жидкости по уравнению. Чем больше мы взвешиваем капель, тем точнее мы можем рассчитать поверхностное натяжение по уравнению. Сталагмометр необходимо содержать в чистоте для получения достоверных показаний. Существуют коммерческие пробирки для сталагмометрического метода трех размеров: 2,5, 3,5 и 5,0 (мл). Размер 2,5 мл подходит для малых объемов и низкой вязкости, 3,5 (мл) для относительно вязких жидкостей и 5,0 (мл) для больших объемов и высокой вязкости. Размер 2,5 мл подходит для большинства жидкостей.

Модифицированный метод

Сталагмометрический метод был усовершенствован С.В. Чичкановым и его коллегами, которые вместо их подсчета измеряли вес фиксированного количества капель. Этот метод определения поверхностного натяжения может быть более точным, чем исходный метод, особенно для жидкостей с высокоактивной поверхностью.

1.4.4. Метод счета или взвешивания капель (сталагмометрический)

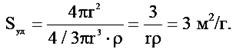

Сталагмометрический метод основан на измерении массы капель Р, образующихся при вытекании жидкости из вертикальной трубки с радиусом выходного отверстия r. Расчет проводят по формуле

где f (r/a) – некоторая функция, определяемая из таблиц Гаркинса и Брауна; а – капиллярная постоянная.

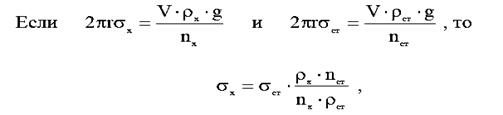

Если жидкости хорошо смачивают материал капилляра, то, пренебрегая различием между углами смачивания, можно проводить относительное измерение поверхностного натяжения, используя стандартную жидкость. В этом случае обычно принимают, что масса капли Р в момент отрыва пропорциональна поверхностному натяжению на границе раздела жидкость–пар, т.е.

где k – постоянная данного прибора.

Массу одной капли определяют, подсчитывая число капель (n), вытекающих из сталагмометра объемом V:

При калибровке сталагмометра стандартной жидкостью

Таким образом, зная плотность жидкости и число вытекающих капель, можно найти поверхностное натяжение исследуемой жидкости.

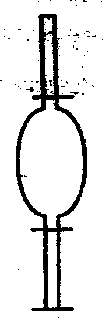

В общем случае сталагмометр, предназначенный для измерения поверхностного натяжения жидкости на границе с газом (паром) состоит (рис. 1.10) из толстостенной трубки 5 с калиброванным выходным отверстием; шарообразного сосуда с метками, ограничивающими объем жидкости, дози-рующего устройства 1 позволяющего изменять и стабилизировать скорость истечения жидкости из капилляра; специального устройства, фиксирующего моменты начала и конца истечения жидкости 2; устройства 3, устанавливающего или регистрирующего промежутки времени между двумя последовательно образующимися каплями. Устройство 4 может обрабатывать данные от блоков 2 и 3 и после обработки выдавать результат измерения в виде значений поверхностного натяжения с учетом поправочных коэффициентов.

Рис. 1.11. Схема простейшего сталагмометра

На рис. 1.11 показана схема простейшего сталагмометра, который представляет собой сферический пузырек В известного объема Vk, ограниченный метками b и d и соединенный с двумя калиброванными капиллярами, имеющими объем каждого деления vе. Сталагмометр заполняют жидкостью, затем позволяют мениску очень медленно перемещаться по капилляру, перекрывая частично доступ воздуха в капилляр А с помощью резиновой трубки и зажима таким образом, чтобы каждая капля образовывалась за время не менее 4 с. После падения первой капли проводится отсчет деления, соответствующего верхнему мениску a в капилляре А (n делений от метки a). Скорость последующего образование капель также контролируют и устанавливают время образования капли не менее 4–5 с. После достижения мениском метки, например e в нижнем капилляре C (m делений от метки d), определяют объем одной капли при числе подсчитанных вытекших из сталагмометра капель N :

Если использовать относительный метод определения поверхностного натяжения водных растворов ПАВ с использованием в качестве стандартной жидкости воды, то его расчет можно проводить по формуле

К недостаткам сталагмометрического метода можно отнести возможность испарения жидкости с поверхности капель при их длительном образовании и необходимость введения поправочных коэффициентов для точного определения поверхностного натяжения.

Метод взвешивания или счета капель можно использовать и для определения межфазного натяжения на границе двух жидкостей при выдавливании по каплям одной жидкости в другую. В этом случае для расчета используются те же уравнения с поправкой на массу жидкости, вытесненной при формировании капли.

Натяжение жидкости. Принцип работы сталагмометра

Поверхностное натяжение жидкости

Измерение коэффициента поверхностного натяжения по методу отрыва капель (сталагмометрия)

Список используемых источников

Поверхностный слой вещества представляет собой область постепенного изменения свойств и состава при переходе от одной фазы к другой. Образование поверхностного слоя есть результат взаимодействия смежных фаз. Молекулы вещества, расположенные внутри фазы, отличаются по энергетическому состоянию от молекул, находящихся на границе раздела фаз. Эти последние испытывают неодинаковое влияние сил межмолекулярного взаимодействия со стороны каждой из контактирующих фаз, поскольку физические свойства этих фаз различны. Молекулы в объеме тела равномерно окружены такими же молекулами, поэтому их силовые поля полностью скомпенсированы.

Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют как с молекулами одной фазы, так и с молекулами другой фазы. В результате равнодействующая молекулярных сил в поверхностном слое не равна нулю и направлена внутрь той фазы, в которой взаимодействие больше. Таким образом возникает поверхностное натяжение, стремящееся сократить поверхность.

Поверхностное натяжение жидкости

В медицинской практике коэффициент поверхностного натяжения определяют у различных биологических жидкостей и жидких лекарственных форм, т.к. он может служить диагностическим и аналитическим фактором.

В отличие от газа, молекулы которого почти не взаимодействуют друг с другом, молекулы жидкости проявляют весьма сильное взаимодействие между собой.

Силы притяжения между молекулами жидкости настолько велики, что внутреннее давление в жидкости достигает десятков тысяч атмосфер. Поэтому внешним давлением практически нельзя уменьшить объем жидкости, так что жидкость в большинстве случаев может считаться несжимаемой. Характерной особенностью жидкости является существование у неё свободной поверхности, граничащей с газом, точнее с паром самой жидкости, или с твердыми телами. Молекулы лежащие в очень тонком поверхностном слое, находятся в условиях, отличных от условий, в которых находятся молекулы внутри жидкости. Внутри жидкости каждая молекула окружена со всех сторон такими же молекулами, поэтому силы притяжения, действующая на молекулы оказываются скомпенсированными (рис.1).

Молекула же, находящаяся на поверхности, окружена молекулами жидкости не со всех сторон. Поэтому сумма сил притяжения, действующих на неё со стороны молекул жидкости, не равна нулю: Рис. 1.

Их равнодействующая направлена внутрь жидкости. Правда, над поверхностью жидкости тоже есть молекулы пара, но их значительно меньше (плотность пара в обычных условиях примерно в 1000 раз меньше плотности жидкости), поэтому силы со стороны молекул пара много меньше, чем силы притяжения к молекулам жидкости. Таким образом, на молекулы поверхностного слоя действует сила, стремящаяся перевести их вглубь жидкости. Благодаря этому молекулы поверхностного слоя обладают большой потенциальной энергией по сравнению с «глубинными» молекулами. Следствием этого является то, что при отсутствии каких-либо других сил, действующих на жидкость, она принимает такую форму, при которой ее поверхность является минимальной (при данном объеме), т.е. форму шара. При такой форме максимально возможное число молекул находится не на поверхности, а внутри объема жидкости. В реальных условиях жидкость находится не только под действием внутренних молекулярных сил. На жидкость, кроме того, действуют сила тяжести и сила взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела, с которым жидкость граничит. Поэтому жидкость принимает форму шара лишь в тех случаях, когда мала сила тяжести (т.е. когда мала масса жидкости), а если жидкость граничит с твердым телом, то должна быть мала также и сила взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела по сравнению с межмолекулярными силами в самой жидкости.

Этим объясняется тот факт, что сферическую форму имеют лишь малые капли жидкости, если они окружены воздухом, а если капли соприкасаются с твердым телом, то сферическая форма возможна лишь в тех случаях, когда жидкость не смачивает твердое тело (жидкость именно в тех случаях не смачивает твердое тело, когда молекулярные силы внутри жидкости превосходят силы взаимодействия с молекулами твердого тела).

Наоборот, смачивание твердого тела жидкостью свидетельствует о том, что силы, действующие между молекулами жидкости, много меньше, чем силы взаимодействия с частицами твердого тела.

Так молекулы поверхностного слоя жидкости обладают повышенной потенциальной энергией, то всякое уменьшение площади поверхности жидкости приводит к уменьшению этой энергии. Значит, при таком сокращении поверхности может быть совершена работа. Наоборот, всякое увеличение поверхности жидкости связано с увеличением потенциальной энергии. Очевидно, что это изменение энергии пропорционально изменению величины площади поверхности.

Обозначим изменение энергии через dW, а соответствующее изменение площади поверхности – через dS. Тогда можно написать:

Коэффициент пропорциональности σ, входящий в эту формулу, называется коэффициентом поверхностного натяжения жидкости.

Физический смысл этой величины (из формулы 1): коэффициент поверхностного натяжения численно равен изменению поверхностной энергии жидкости при изменении площади ее поверхности на единицу. Коэффициент поверхностного натяжения измеряется:

а) По системе СИ – Дж/м2;

б) По системе СГС – эрг/см2.

Благодаря тому, что силы, действующие в поверхностном слое жидкости, стремятся уменьшить площадь ее поверхности, жидкости ведут себя так, как будто их поверхности представляют собой натянутые упругие пленки. В этом случае считается, что на поверхности жидкости действуют силы, касательные к ней, перпендикулярные к любой линии, взятой на поверхности жидкости (рис.2).

Эти силы называются силами поверхностного натяжения. Для любой линии, составляющей границу между поверхностью жидкости и твердым телом, можно написать равенство:

где: F – сила поверхностного натяжения, действующая на контур свободной поверхности жидкости длинной l,

С этой точки зрения коэффициент поверхностного натяжения представляет собой силу, действующую на единицу длинны произвольной линии на поверхности жидкости, значит σ измеряется в системе СИ в Н/м.

При постоянных температуре и давлении поверхностная энергия Гиббса системы равна произведению поверхностного натяжения G на площадь поверхности S:

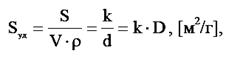

Площадь поверхности зависит от ее кривизны и дисперсности фаз (размера частиц или поверхностных дефектов). Дисперсность D линейно связана с удельной поверхностью Sуд:

Удельная поверхность, например, водяного тумана при радиусе капелек 1 мкм составит:

Стремление системы к уменьшению поверхностной энергии Гиббса выражается в самопроизвольном уменьшении межфазной поверхности (изменение формы и кривизны, проявление процессов коагуляции, коалесценции и пр.) и уменьшении поверхностного натяжения (протекание процессов адсорбции, адгезии и смачивания, возникновение электрического потенциала и др.)

Измерение коэффициента поверхностного натяжения по методу отрыва капель (сталагмометрия)

Метод отрыва капель, не будучи очень точным, является, однако распространенным в медицинской и фармацевтической практике. Теоретическое обоснование этого метода заключается в следующем. Образование капель жидкости при вытекании ее из малых отверстий является результатом действия силы поверхностного натяжения и силы тяжести. Так, если из вертикально поставленной трубки с узким капиллярным отверстием медленно вытекает жидкость, то на конце трубки образуется постепенно нарастающая по величине u1082 капля. Увеличиваясь в размере, эта капля отрывается тогда, когда ее вес становится равным сопротивлению разрыва поверхностной пленки, поддерживающей каплю.

Перед отрывом капли у конца трубки образуется перетяжка, по которой происходит отрыв капли (рис.3).

Рисунок 3 – Схема сталагмометра.

Сталагмометр представляет собой стеклянную трубку с расширением посередине и капилляром в нижней части; расширенная часть ограничена двумя метками. Поместив капилляр в стаканчик с исследуемым раствором, при помощи резиновой груши затягивают раствор в прибор (уровень жидкости должен быть выше верхней метки) и дают жидкости по каплям вытекать из сталагмометра в стаканчик. Скорость истечения можно регулировать при помощи винтового зажима. Когда уровень жидкости достигнет верхней метки, начинают отсчет капель; отсчет продолжают до достижения уровнем нижней метки.

Определение поверхностного натяжения этим методом заключается в измерении объема или веса капли жидкости, отрывающейся от кончика капилляра в нижнем конце сталагмометрической трубки.

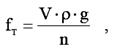

В момент отрыва капли сила поверхностного натяжения fT уравновешивается силами поверхностного натяжения F. Сила поверхностного натяжения действует вдоль окружности шейки капли и препятствует ее отрыву. В момент отрыва можно считать, что длина контура, по которому разрывается поверхностная пленка капли, равна длине окружности перетяжки, и равна 2πr. Тогда сила поверхностного натяжения по всему контуру отрыва будет равна:

Перед самым отрывом эта сила F уравновешивает силу тяжести mg. Силу тяжести чаще всего рассчитывают, определяя объем капли. Сталагмометрическую трубку определенного объема V заполняют исследуемой жидкостью и определяют число капель n, вытекающих из данного объема. Силу тяжести рассчитывают по уравнению:

где р- плотность исследуемой жидкости.

Масса капли может быть легко определена, но определение радиуса перетяжки r связано с некоторыми затруднениями. Подставлять же в уравнение вместо радиуса перетяжки величину радиуса конца недопустимо, т.к. ее радиус всегда больше радиуса перетяжки. Метод, позволяющий избежать измерения радиуса перетяжки, заключается в сравнении коэффициента поверхностного натяжения σ1, исследуемой жидкости с коэффициентом поверхностного натяжения σ0 другой жидкости, для которой величина этого коэффициента хорошо известна. Обычно в качестве эталонной жидкости применяется вода, величина коэффициента которой для различных температур дается в таблицах. Тогда можно написать уравнения для исследуемой жидкости:

Для эталонной жидкости:

Здесь m1 и m0 – массы капель исследуемой и эталонной жидкостей и, а радиусы перетяжек капель обеих жидкостей приняты одинаковыми. Деля почленно выражение (9) на выражение (10), получим :

σ1 / σ 0 = m1 / m0 (11)

Для исследуемой жидкости:

Для эталонной жидкости:

Подставив выражение для m1 и m0 в уравнение (5), получим:

σ1 = σ0 (n0 ρ1 / n1 ρ0) (14)

Для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости по этому способу применяется сталагмометр. Он представляет собой стеклянную капиллярную трубку с делениями, заканчивающуюся очень узким отверстием в плоском нижнем конце трубки. Каждый такой прибор характеризуется т.н. постоянной сталагмометра, которая зависит от объема резервуара и радиуса капилляра и вычисляется по формуле:

Методы определения поверхностного натяжения жидкостей, как правило, сводятся к измерению силы, противодействующей силе поверхностного натяжения.

Определяют поверхностное натяжение серии растворов известной концентрации. В качестве сравнительной жидкости используют толуол, поверхностное натяжение которого при температуре находят по справочнику. Путем последовательных разбавлений вдвое готовят шесть растворов исследуемого спирта разных концентраций (в зависимости от концентрации исходного раствора). Измеряют поверхностное натяжение растворов и строят изотерму поверхностного натяжения в координатах.

Список используемых источников

1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. Пер. с англ./ Под ред. З.М. Зорина. М.: Мир, 1979. 588 с.

2. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. Пер с англ. М.: Мир, 1984. 306 с.

3. Зонтаг Г., Штренге К. Коагуляция и устойчивость дисперсных систем. Пер с нем. /Под ред. О.Г.Усьярова. Л-д: Химия, 1973. 152 с.

4. Расчеты и задачи по коллоидной химии. Под ред. Барановой В.И. М.: Высш. шк., 1989. 289 с.

5. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии/ Под ред. Воюцкого С.С. М.: Химия, 1974.

СТАЛАГМОМЕТРИЯ

:. Сталагмометр Траубе. целлюлоидную пластинку, замыкает Траубе. ток,который при помощи электромагнита приводит в движение часовой механизм, отсчитывающий количество вытекших капель. Благодаря нанесенной на приборе градуировке точность отсчета возможна до 0,05 капли. Перед употреблением аппарат должен быть тщательно вымыт, чтобы он не содержал каких-либо следов жира. То же самое относится к шлифованной поверхности. Необходимо проследить, чтобы вся шлифованная поверхность полностью смачивалась испытуемой жидкостью. Столб жидкости в приборе не должен быть прерван малейшими пузырьками воздуха. Несоблюдение этих условий может повести к ошибочному определению поверхностного натяжения. Определение следует также вести при определенной t°, т. к. с повышением t° на 5° количество вытекающих капель увеличивается (примерно одна капля на каждые 100 капель воды). Количество капель, вытекающих в единицу времени—в 1 минуту, не должно превышать 20. Если исследуется жидкость, вытекающая с ббльшим количеством капель в 1 минуту, то необходимо слегка закрыть пальцем верхнее отверстие аппарата. Наоборот, при сильно замедленном вытекании капель следует слегка нажать на столб жидкости резиновым баллончиком, чтобы ускорить вытекание жидкости. Рекомендуется для жидкостей различных вязкостей применять разные аппараты. Для крови удобнее пользоваться прямым прибором.—Для регуляции скорости вытекания капель Шеменский (Schemensky) предложил соединить верхнее отверстие сталагмометра с широкой пробиркой, наполненной жидким парафином (рис. 3). Сквозь пробку, плотно закрывающую эту пробирку, проведены два сте-

Рисунок 3. Аппарат Шемен-ского.

5. Пипетка Ропа Михаелиса. Рисунок 6. То шев водяной бане. среде, а именно к воздуху. Поскольку поверхностное натяжение чистой воды в этом случае будет равняться 7,30 мг/мм, то выражение а в мг/мм следует произвести по формуле а=

х х уд. вес х 7,30 мг/мм, или, если принять поверхностное натяжение воды за 75 дин/см (Is- covesco), то Стеффа-

предложили быстро капающую пипетку, вместимостью около 3 см?; она оканчивается внизу слегка суживающимся заострением и обладает не очень тонкими стенками (рис. 4 и 5). Если желательно работать не при комнатной темп., а при более высокой, то можно пользоваться пипеткой Рона и Михаелиса, погруженной в водяную баню (рис. 6), или прибором Стеффа-нутти (рис. 7). С. находит себе применение в клинике б-ней печени, для определения желчных и жирных кислот в моче и сыворотке крови, снижающих поверхностное натяжение. Увеличенное содержание неорганических солей повышает поверхностное натяжение жидкости. Сталагмометрия находит себе применение также в бактериологии и серологии для реакции иммунитета в виде мейостагминовой реакции (см. Асколи мейо-стагминовая реакция). Лит.: Kopaczewski W., Pharmacodynamie des colloldes, P., 1923; Rona P., Praktikum der physiologi-schen Chemie, B. I, p. 96, В., 1926 u. B. II, p. 307, 1929. И. Идиксон.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ

Цель работы: измерение поверхностного натяжения двумя вариантами сталагмометрии: методом взвешивания капель и методом счета капель, оценка точности и воспроизводимости каждого из методов.

Общие теоретические положения

Рассмотрим энергетическое положение атома внутри тела и на его поверхности.

А.(внутри) Б.(на поверхности)

Fрез=0 Fрез≠0 и направлена внутрь тела

Втягивая поверхностные атомы внутрь, тело как бы стремится уменьшить свою поверхность. На поверхности возникает напряжение, вызванное наличием избыточной энергии из-за нескомпенсированности энергии поверхностных атомов. Избыточная поверхностная энергия, приходящаяся на единицу площади поверхности, получила название поверхностного натяжения (σ)

Физическая природа σ заключается в нескомпенсированности поля межмолекулярных сил на межфазных поверхностях.

Его можно также трактовать как силу, действующую тангенциально поверхности (вдоль нее) и препятствующую увеличению поверхности.

σ – можно также рассматривать как работу, затраченную на разрыв межатомных или межмолекулярных связей, т.е. это работа образования единицы поверхности. На σ влияют T, q, добавки ПАВ. [σ]=Дж/м 2 ; Нм/м 2 =Н/м. В СГС: дин/см; 1 Н/м=1000 дин/см

Чем сильнее межмолекулярные связи в веществе, тем больше σ на его межфазной поверхности.

Отсюда: H2O → σ=0,0721 Дж/м 2

Алмаз → 11,4 – макс. знач.

Поверхностное натяжение раствора σ почти всегда отличается от поверхностного натяжения растворителя σ0, так как растворенные вещества в зависимости от их природы могут концентрироваться на поверхности раствора или переходить в объем раствора. Вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение, называются поверхностно-активными (ПАВ). ПАВ относительно воды являются спирты, органические кислоты, амины и др.

Наиболее доступными для экспериментального измерения поверхностного натяжения являются системы жидкость-газ и жидкость-жидкость. Чаще используют статические или полустатические методы, позволяющие измерять равновесные значения поверхностного натяжения жидкостей. К статическим относятся методы капиллярного поднятия жидкости и висячей (лежащей) капли. Полустатическими являются методы максимального давления в капле (пузырьке), отрыва кольца или пластины и сталагмометрический метод. Наиболее часто для определения поверхностного натяжения применяют следующие методы: наибольшего давления, сталагмометрический, отрыва кольца и уравновешивания пластинки (метод Вильгельми).

Метод наибольшего давления основан на продавливании пузырька газа или воздуха под воздействием внешнего давления р через калиброванный капилляр радиусом r 0 (рис. 1.1. а). С увеличением давления пузырек растет, а радиус кривизны его поверхности R превышает радиус капилляра (положение 1:R>r0). Дальнейшее увеличение объема пузырька будет происходить до тех пор, пока внутреннее давление достигнет своего максимального значения; радиус кривизны при этом будет минимальный, т.е. R = r 0, (положение 2).

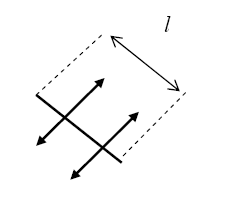

Рис.1.1. Методы определения поверхностного натяжения

а – наибольшего давления в пузырьке; б – сталагмометроический;

в – метод отрыва кольца; г – уравновешивание пластинки.

В этот момент пузырек потеряет устойчивость: при увеличении его объема он отрывается от капилляра. Если в момент отрыва пузырька измерить давление р, то поверхностное натяжение можно выразить следующим образом:

Для того чтобы не измерять радиус капилляра, можно определить р для жидкости, поверхностное натяжение которой известно. В качестве эталонной жидкости часто используют воду. Тогда вместо формулы (1.1) можно записать

В сталагмометрическом методе определяют вес капли, которая отрывается от капилляра (см. рис 1.1., б) под действием силы тяжести или в результате вылавливания микрошприцом. Приближенно считают, что при отрыве вес капли Рк, уравновешивается силой, равной поверхностному натяжению, умноженному на длину окружности капилляра радиусом r 0 т.е.

При измерении поверхностного натяжения методом наибольшего давления и сталагмометрическим методом пузырек и капля формируются сравнительно быстро за время, недостаточное для образования адсорбционного слоя растворенных молекул ПАВ, особенно, если они имеют сравнительно большую молекулярную массу. В этих условиях не успевает установиться равновесное поверхностное натяжение. Для подобных растворов рекомендуется увеличивать время формирования пузырька или капли до тех пор, пока давление или число капель станут постоянными.

В варианте данного метода со счетом капель, если в качестве эталонной жидкости используют воду, расчет можно провести по формуле:

где:

В методе отрыва кольца (см. рис. 1.1, в) измеряют силу F, которой противодействует поверхностное натяжение жидкости, смачивающей периметр поверхности кольца,

Коэффициент k является поправочным, он учитывает что поднимающийся при отрыве кольца столб жидкости не имеет формы правильного полого цилиндра.

В методе уравновешивания пластинки (или методе Вильгельми) определяют силу F, необходимую для извлечения из жидкости погруженной в нее тонкой пластинки шириной h (см. рис. 1.1, г),

Перечисленные выше методы определения поверхностного натяжения доступны, но имеют один общий недостаток − низкую точность измерений. Более точным является метод капиллярного поднятия в том случае, если капилляр хорошо смачивается водой, а его диаметр не изменяется по высоте, что в лабораторных условиях не всегда соблюдается. Причем, чем меньше радиус капилляров, тем точнее результаты измерений поверхностного натяжения.

В основе метода капиллярного поднятия лежит зависимость высоты поднятия жидкости h в узком капилляре от ее поверхностного натяжения. В соответствии с уравнением Лапласа избыточное давление связано с высотой h жидкости в капилляре соотношениями

Вводя так называемую капиллярную постоянную α,

ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ:

Прибор для определения поверхностного натяжения (сталагмометр).

Пипетки емкостью 1 и 10 мл.

Мерный цилиндр объёмом 10 мл.

Химические стаканы объёмом 50 мл, 2 шт.

Исследуемая и стандартная (вода) жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

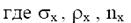

Постоянную капилляра определяют по известному поверхностному натяжению дистиллированной воды при данной температуре (см. приложение1), и массе одной капли воды. Для определения константы вискозиметра необходимо заполнить сталагмометр дистиллированной водой (уровень выше верхней риски), представленный на рис. 1.2.

Рис.1.2. Схема лабораторной установки

1 − термостат; 2 – сталагмометр; 3 – мерный цилиндр; 4 – штатив.

Затем, произвести подсчет капель истекающей из сталагмометра жидкости в мерный цилиндр объемом 10 мл, заранее известной массы. Взвесить цилиндр с водой на аналитических весах. Определить массу стекшей воды и рассчитайте массу одной капли. Расчёт константы вискозиметра провести по формуле:

Для определения поверхностного натяжения исследуемых растворов методом взвешивания капель заполнить сталагмометр исследуемой жидкостью (уровень выше верхней риски). Произвести подсчет капель истекающей из сталагмометра жидкости в мерный цилиндр объемом 10 мл.

Результат измерения числа капель исследуемой жидкости записать в табл. 1.1.

Для расчета используйте формулы (1.3, 1.4).

Расчёт статистических данных произведите по формулам (1.13-1.15):

n – число измерений,

ta , n – коэффициент Стьюдента,

S – стандартное отклонение, вычисляемое по формуле:

Xi – значение измеряемого параметра системы,

Относительная погрешность метода, определенная с надежностью α, равна:

Еотн=

Вновь заполните сталагмометр исследуемой жидкостью. Установите ту же температуру в термостате и повторите измерение количества капель сначала воды, затем исследуемого раствора. Расчет проведите по формуле (1.5). Результаты внесите в табл. 1.2. Сделайте вывод о точности и вопроизводимости обоих методов измерения поверхностного натяжения

Результат определения σ методом взвешивания капель

Результат определения σ методом счета капель

Дата добавления: 2019-02-26 ; просмотров: 382 ; Мы поможем в написании вашей работы!