Что такое постриг в монастыре

Постриг монашеский

По́стриг мона́шеский – обряд посвящения в монашество, при котором постригаемый дает Богу пожизненные обеты и к исполнению их получает дар содействующей Божественной благодати.

Существует три степени монашества – рясофор, мантия (малая схима) и схима (великая схима).

Постриг в рясофор совершается чтением определенных молитв и крестообразным пострижением волос, при этом имя или меняется на новое, или же оставляется прежним. Постригаемый обетов не произносит, но само его по свободной воле вступление на монашеский путь является выраженным обещанием Богу непорочного иноческого жития. Новопостриженный облачается в рясу и клобук (отсюда – «рясофор») и именуется «рясофорным монахом», «иноком».

При постриге в малую схиму, или в мантию, постригаемый дает Богу обеты безбрачия, послушания (настоятелю и братии) и нестяжания. С пострижением волос ему нарекается новое имя, он облачается в монашеские одежды и именуется мантийным монахом, или просто «монахом».

Последование пострига в великую схиму в главном похоже на чин пострижения в мантию, но отличается большей торжественностью и строгостью. Постригаемому дается новое имя, он облачается в схимническую одежду – т.н. схиму (куколь) и именуется «схимонахом», «схимником».

Совершителем пострига может быть только иерей-монах (иеромонах, игумен, архимандрит), получивший благословение правящего в епархии архиерея, или сам архиерей. В монастыре постриг совершает настоятель (по согласованию с правящим архиереем), или, в особых случаях, кто-либо иной, с его благословения.

Преподобный Макарий Великий: «Духовное действие Божией благодати в душе совершается великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвизается в продолжение времени и целых лет. И дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его, по многократном испытании, окажется благоугодным Духу, и с течением времени покажет опытность и терпение» (Духовные беседы. Беседа 9.1).

Пострижение

Пострижение всегда было одним из основных религиозных обрядов: символом послушания и жертвы. С незапамятных времен люди чувствовали в волосах наличие «маны», сосредоточение в них силы и энергии человека. Примером может служить библейское повествование о Самсоне. Но даже в наше время кое-что от этой веры сохраняется в постоянной озабоченности людей по поводу своих волос и причесок. Они остаются выражением, символом человеческой красоты, символом национальной принадлежности (например, стиль причесок «Афро»), даже символом некоторых глубоких патологических отклонений в человеке. Короче говоря, существует «тайна волос» как одного из основных средств самовыражения, самоутверждения и характерности. Поэтому христианский обряд пострижения волос (который, помимо чинопоследования крещения, встречается в пострижении в монашеский чин и в посвящении в чтецы, т. е. в члены клира) не должен рассматриваться как один из многих других «освященных древностью» обрядов, совершаемых неизвестно почему и принимаемых в качестве неотъемлемой части нашего «наследия». В Церкви все всегда действительное, настоящее. Каждый символический акт символичен именно потому, что он являет саму Реальность, те глубочайшие и «неизреченные» ее пласты, с которыми мы общаемся посредством символов и обрядов. Послекрещальное «пострижение власов» начинается торжественной молитвой, которая подводит итоги значению таинства: восстановление человека как самого совершенного, самого прекрасного Божьего творения. Как будто Церковь, совершив работу по восстановлению, смотрит на человека и восклицает радостно и ликующе: как ты прекрасен! Владыко Господи Боже наш, иже образом Твоим почтивый человека, от души словесныя и тела благолепнаго устроивый его: яко да тело служит словесной души: главу убо на высочайших положивый, и в ней множайшая чувств водрузивый… власы же главу покрыл еси… и вся уды его потребно насадивый, да всеми благодарит Тя Изрядно художннка… Человек есть образ Божественной неизреченной славы и красоты, и созерцать человеческую красоту и радоваться ей – значит возносить благодарение Самому Богу. Как и все в мире сем, красота была затемнена, унижена, искалечена, превращена в падшую красоту. И некоторые склонны просто-напросто отказаться от нее как от дьявольского искушения. Однако не таково восприятие красоты Церковью. Несмотря на всю ее деградацию, красота всегда остается божественной как Божий знак и печать на творении. Человек прекрасен, и он должен быть восстановлен в своей красоте, должен возрадоваться этой красоте и вознести благодарение Богу за нее, как это сделал святой египетский монах, по чистоте сердца увидевший божественную красоту даже в блуднице. В нашем падшем мире путь к восстановлению божественной красоты лежит через послушание и жертву. И таким образом, жизнь начинается с принесения жертвы Богу, т. е. с принесения Ему с радостью и благодарностью того, что в этом мире стало символом человеческой падшей красоты. Таков смысл послекрещального пострижения волос: это первая свободная и радостная жертва человека Богу. Особенно «точным» и живым это значение становится при крещении младенцев: действительно, ребенок, не может предложить Богу ничего другого, и поэтому мы отрезаем у него несколько скудных волосинок с головы! Славное уничижение: начало единственно истинного пути к настоящей красоте, радости и полноте жизни…

Монашеский постриг как Таинство Церкви

Монашеский постриг, будь то в малую или великую схиму, нельзя считать простым обрядом. Глубоко убежден в том, что постриг является одним из Таинств Церкви. Именно так он именуется в самих текстах последований пострижения в великую и малую схимы, а также Ареопагитском корпусе и в трудах святителя Григория Паламы…

Хорошо известно, что ограничение количества церковных Таинств числом семь — следствие влияния католической схоластики на православное богословие. Останавливаться на этом сейчас не вижу никакой надобности, так же как и не вижу необходимости в том, чтобы это официальное число расширять до восьми или более. Хотел бы лишь подчеркнуть особый, таинственный характер монашеского пострижения…

В чем отличие Таинства от обряда? Думаю, прежде всего, в том, что в Таинстве происходит изменение чего-то одного во что-то другое, обретение лицом или предметом нового бытия. Это изменение в восточно-христианской литургической и богословской традиции обозначается термином «преложение» (в латинской традиции употребляется сходный по значению, хотя и не вполне идентичный термин «пресуществление»). В Таинстве Крещения, например, вода обычная прелагается в воду святую, носительницу благодати Божией, а принимающий Крещение прелагается из ветхого человека в нового. В Таинстве Евхаристии хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христа, а причащающиеся их соединяются с Богом не только духовно, но и телесно, и их человеческое естество изменяется, прелагается.

В чине монашеского пострига мы видим элементы, которые сближают его с этими Таинствами, прежде всего с Крещением. Это и монашеский искус, напоминающий нам о практике оглашения, и перемена имени, и облачение в новые одежды, и даже пение «Елицы во Христа крестистеся». О монашестве как о втором крещении, в котором прощаются все прежние грехи человека и он начинает новую жизнь, говорится неоднократно в аскетической литературе. «Тот, кто еще не стал монахом, пусть станет им при кончине своей: ибо это — величайший дар, царская печать, второе крещение, — от грехов очищает, подает дары и благодати, вооружает и знаменует, спасает от врагов, Царю представляет и делает Его другом», — говорит святитель Симеон Солунский. В «Эвергетиносе» мы читаем историю о прозорливом старце, сказавшем: «Силу, которую я видел сходящей на крещаемого, я видел также и под монашеским облачением в момент пострига».

Для того чтобы понять богословский смысл того или иного чинопоследования, лучше всего обратиться к его тексту. В чине пострижения в малую схиму как слово «таинство», так и слово «крещение» используются применительно к монашескому постригу. «Ты приступил к этому великому таинству», — говорит постригающий, обращаясь к постригаемому. В чине же пострижения в великую схиму читаем: «Дал еси нам еже мощи обновити благодать крещения: исповеданием, жития чистотою, слез покаянием», и далее: «О нового звания! О дара тайны! Второе крещение приемлеши днесь, брате, богатством Человеколюбца даров, и от грехов твоих очищаешися».

Еще одну параллель между монашеским постригом и Крещением нам демонстрируют каноны нашей Церкви, из которых следует мысль о неповторяемости пострига. Эта же мысль нашла свое отражение и в трудах преподобного Феодора Студита.

Стоит отметить, что ни о каком буквальном «втором крещении» речи ни идет, ибо Церковь ясно исповедует «едино Крещение во оставление грехов». Если Крещение делает человека новой тварью во Христе (2 Кор. 5:17-21), то монашество вводит члена Церкви в новое состояние — причисляет его к ангельскому образу, жизни в девстве ради Царствия Небесного (Мф. 19: 12).

Свидетельства церковного Предания убедительно показывают веру Церкви в то, что в Таинстве монашеского пострига, в меру благого и свободного произволения постриженника отложить ветхого человека и облечься в нового, ему прощаются содеянные грехи и сообщаются дары благодати Духа Святого для укрепления его на избранном пути.

Перемена имени при постриге имеет особый смысл, подобный наречению имени в Таинстве Крещения. Мы знаем еще из Ветхого Завета, что, когда Господь избирал человека на то или иное служение, Он нередко давал ему новое имя. Иисус Христос тоже давал Своим ученикам новые имена. Перемена имени означает вступление человека в новые отношения с тем, кто дает ему новое имя: эти отношения наиболее точно описываются традиционным монашеским термином «послушание». Принятие нового имени становится первым актом послушания со стороны постригаемого, совпадающим по времени с принятием монашеских обетов.

В свете сказанного глубоко убежден в том, что выбор имени является исключительной прерогативой постригающего: не может то или иное имя быть дано монаху по его просьбе. В последнем случае наречение имени как символ власти постригающего над постригаемым в значительной степени теряет свой смысл.

Сейчас существуют разные традиции выбора имени при постриге. Некоторые игумены или архиереи дают постригаемым имена святых, в день которых совершается постриг, или святых, особо почитаемых в той или иной обители.

Существует обычай (не основанный, насколько мне известно, ни на каких письменных источниках) давать монаху имя, начинающееся на ту же букву, что и его прежнее мирское имя. Один архиерей говорил мне, что выбирает имя постригаемому по жребию: кладет бумажки с несколькими именами в чашу, а потом вынимает одну из них. Все эти способы, на мой взгляд, вполне легитимны, коль скоро не нарушается основной принцип: выбор имени зависит исключительно от постригающего, а не постригаемого…

Доклад митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) на конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 года).

Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул

Официальный сайт монастыря

ПОСТРИЖЕНИЕ В МОНАШЕСТВО

Монашеские обеты

Посвятившие себя исполнению этих обетов называются монахами (от греч. «монахос» — одинокий, отшельник) или иноками.

Монашество имеет три степени. Трехлетний искус, или степень послушника, служит вступлением в монашескую жизнь, чтобы желающие ее испытали прежде свои силы и лишь после этого произносили невозвратные обеты. Послушника, или иначе — новоначального, облекают с установленными молитвами не в полное одеяние инока, а лишь в рясу и камилавку и потому эта степень называется также рясофором, т. е. ношением рясы, дабы в ожидании; принятия монашеских обетов послушник утверждался на избранном пути.

Пострижение должно совершаться в храме самим настоятелем, рядовые иеромонахи могут постригать только по благословению игумена, архимандрита или епископа.

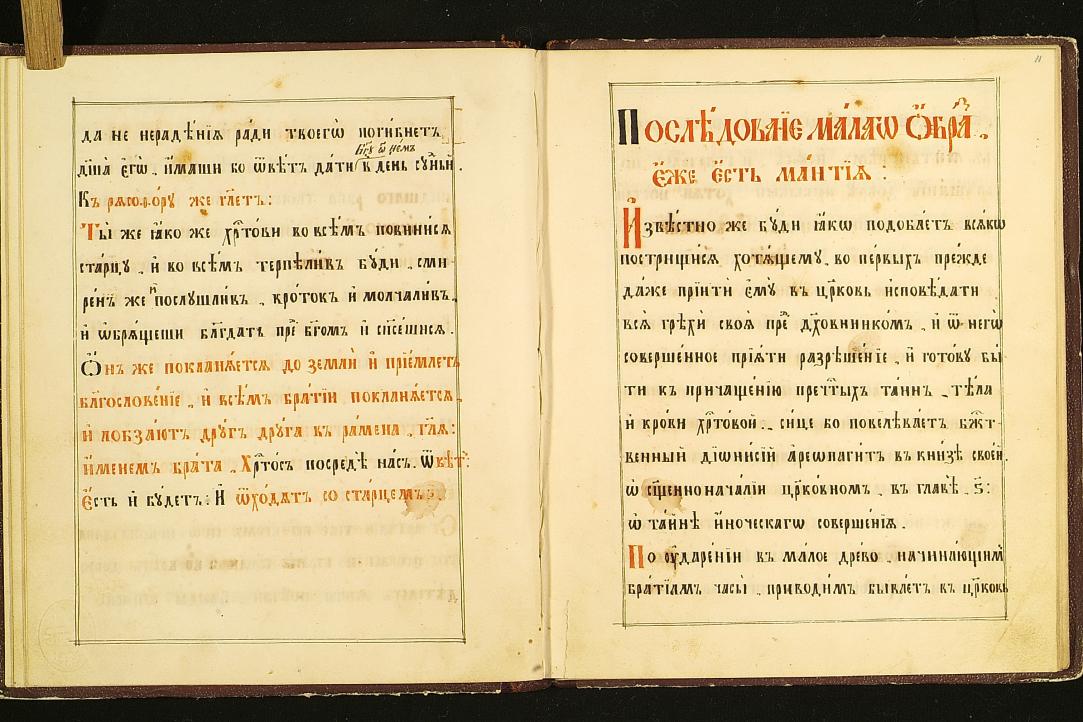

Чинопоследования пострижения во все монашеские степени содержатся в Большом требнике.

Последование одеяния рясы и камилавки

Последование малой схимы, или мантии

Братия с возжженными свечами при пении этого тропаря встречает кающегося как блудного сына евангельской притчи. Постригающийся трижды творит земной поклон: пройдя западные двери, в середине храма и перед царскими дверями, то есть перед алтарем. Здесь и совершается пострижение.

На солее, перед царскими дверями, устанавливается аналой, на котором полагаются Крест и Евангелие. Все держат возжженные свечи. Настоятель преподает постригаемому краткое увещание: призывает его отверзть уши своего сердца, внемля гласу Господа, зовущего взять Свое легкое иго и помнить, со страхом и радостью давая обеты, что Сам Спаситель, и Его Матерь, и все Небесные Силы внимают его словам, которые отзовутся ему в последний день воскресения.

Игумен молится о нем, вспоминая благоутробие щедрого Бога, сказавшего Израилю: «Аще бы и жена забыла исчадие свое, Аз не забуду тебе» ; укрепляет дух нового брата обетованием небесной силы в подвигах духовных и утешения Святого Духа и части святых Антония, Евфимия, Саввы и сущих с ними во Христе Иисусе.

Постригаемый преклоняет колени и склоняет голову, игумен возлагает на его голову книгу (Большой Требник, или Последование пострижения) и читает молитву, в которой просит Господа, признавшего достойными Себе служителями тех, кто оставил все житейское, и показавшего нам различные пути ко спасению, — оградить и этого раба Своего, силою Святого Духа, принять его чистую жертву Богу и с отнятием его волос отнять и всякую похоть бессловесную, сподобив его легкого Своего ига и соблюдения святых заповедей, и сопричтения к лику избранных.

Далее он облачается в мантию (п а л л и и), что знаменует обручение ангельского образа. Игумен говорит:.»Приемлет паллий, обручение великого и ангельского образа, в одежду нетления и чистоты». Мантия — знак покровительства Божия, она не имеет рукавов, напоминая иноку, что он не имеет воли творить дела ветхого человека, свободно развеваясь при ходьбе, она напоминает крылья ангела, сообразно монашескому образу.

Наконец, постригающемуся в малую схиму дается вервица, т, е. небольшая веревка с многими узлами, или нанизанными на нее деревянными, костяными бусинами, иначе называемая четками. По четкам считают совершенные молитвы и поклоны, положенные монаху по правилу.

По облачении новопостриженного игумен молится о нем, прося Господа ввести раба Своего в духовный Свой двор, чтобы сопричел к словесному Своему стаду, очистил его мудрование от плотских похотей и дал бы ему непрестанно вспоминать блаженство, ожидающее любящих Бога и распявшихся, житием монашеским, ради Царствия Небесного.

Если пострижение совершается не на литургии, далее возглашается мирная ектения, в которой возносятся моления о принявшем монашеский образ. После возгласа: «Яко свят еси, Боже наш…» поется: «Елицы во Христа крестистеся…» ; затем поется прокимен и читается Апостол (Еф. 6, 10 — 17) о духовной брани каждого человека, для которой надо облечься во всеоружие Божие. После пения аллилуйария читается Евангелие (Мф. 10, 37- 38; 11. 28-30), где благовествуется о том, что любовь к Богу должна быть более любви к отцу, к матери. и что тот, кто не. ддет во след за Господом, недостоин Его.

Если пострижение совершается, на литургии, то по облачении новопостриженного и цо молитве о нем игумена совершается Божественная литургия обычным чином. Во время причастна духовник берет’у стоящего перед иконой Спасителя инока Крест и свечу и он, приложившись к святому. образу, приобщается святых Божественных Тайн.

Чин пострижения в великую схиму

Принятие великого ангельского образа (греч.- ту мегалу ангелику схйматос», «великой схимы), — это совершеннейшее отчуждение от мира для соединения со Христом (Флп. 1, 23). Последование великого ангельского образа походит на чин пострижения в малую схиму, но совершается с большей торжественностью, строгостью, соответствующей высоте принимаемых обетов.

Затем настоятель предлагает принимающему великую схиму те же вопросы, какие предлагаются в чине малой схимы: «Что пришел еси, брате? Желаеши ли сподобитися ангельскому образу?» и т. д. и при этом вопрошает: «Отрицаешися ли мира, и яже в мире, по заповеди Господней?»

В Большом требнике сказано, что монах после пострижения (малого и великого) должен пребывать в церкви дней пять, упражняясь в чтении, и на это время освобождается от прочих послушаний.

Пострижение в монашество

Пострижение в монашество принято относить к числу обрядов, хотя древние церковные авторы (Дионисий Ареопагит, Феодор Студит) называли его Таинством и включали в число Таинств. Как мы говорили в другом месте, пострижение в монашество, подобно крещению, является умиранием для прежней жизни и возрождением в новое бытие; подобно миропомазанию, оно является печатью избранничества; подобно браку, оно есть обручение Небесному Жениху – Христу; подобно священству, оно – посвящение на служение Богу; подобно Евхаристии, оно – соединение с Христом. Как при крещении, при пострижении человек получает новое имя и ему прощаются все грехи, он отрекается от греховной жизни и произносит обеты верности Христу, сбрасывает с себя мирскую одежду и облачается в новое одеяние. Заново рождаясь, он добровольно становится младенцем, чтобы возрастать в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова ( Еф. 4:13 ).

О монашеском образе жизни как об особом аскетическом подвиге и о смысле монашеских обетов речь пойдет в 3-м томе нашей книги. В настоящей главе мы рассмотрим лишь чинопоследование монашеского пострига в его историческом развитии и современном состоянии.

Формирование чинопоследования

Принятие монашества происходит при помощи священнодействия, называемого монашеским постригом. Истоки современного чинопоследования пострига следует искать в традициях восточного монашества IV-V веков. Уже в этот период вступление в монашескую жизнь сопровождалось определенными священнодействиями, в которых принимала участие вся община. Основными элементами чина вступления в монашество были произнесение обетов, пострижение волос и облачение в монашеские одежды. Описание «тайнодействия монашеского посвящения» содержится у Дионисия Ареопагита:

Иерей стоит пред Божиим жертвенником, священнословствуя монашеское молитвословие. А посвящаемый стоит позади иерея, не преклоняя ни обоих коленей вместе, ни одного какого-нибудь из них и не имея на главе своей богопреданного слова Божия, но просто только предстоя иерею, который священнословит над ним таинственное молитвословие. По совершении же этого молитвословия иерей, приблизившись к посвящаемому, во-первых, спрашивает его, отрицается ли он от всякого разделительного не только образа жизни, но и помысла; потом описывает ему жизнь совершеннейшую, внушая, что он должен стать выше среднего состояния в добродетельной жизни. Когда посвящаемый свободно исповедует все это, иерей, запечатлев крестовидным знамением, постригает его, возглашая Троицу Всеблаженного Божества, и по совлечении всех прежних одежд облекает его в одежду другую и вместе с другими мужами, которые при этом присутствуют, дав ему лобзание, делает его причастником богоначальных таинств.

Далее, говоря о «созерцательной стороне» чинопоследования, Ареопагит упоминает, что пострижение волос «знаменует чистую и чуждую всякой прикровенности жизнь, никакими наружными украшениями не прикрывающую лицемерно душевного безобразия, а внутренне возвышающуюся до богоподобия красотами не человеческими, но единовидными и свойственными жизни уединенной». Что же касается перемены одежды, то она «выражает переход от обыкновенной добродетельной жизни к совершеннейшей, как и при священном богорождении перемена одежды означала возведение очищенной жизни в состояние разума и просвещения».

Из этого описания следует, во-первых, что монашеский постриг совершается иереем. Во-вторых, при постриге присутствуют члены церковной (монашеской) общины. В-третьих, монах перед лицом священника дает обет отречения от мирских дел и помыслов. В-четвертых, он выслушивает поучение иерея о смысле монашеской жизни. В-пятых, иерей знаменует его крестом и постригает ему волосы. В-шестых, иерей облекает новопостриженного монаха в новые одежды. Чин пострижения заканчивается лобзанием братии и приобщением новопостриженного Святых Христовых Тайн.

Монашеские одежды

В современной практике Русской Православной Церкви многие монахи носят длинные волосы, а постриг представляет собой лишь символическое действие, совершаемое в знак вступления монаха на путь послушания. В древности дело обстояло иначе. Монахи носили короткие волосы или стриглись наголо, и постриг представлял собой реальное, а не лишь символическое удаление волос. Стрижка наголо была устойчивым обычаем, сохранявшимся, вероятно, на протяжении столетий. Патриарх Герман в VIII веке говорит о том, что у монаха голова остригается полностью в подражание Иакову, брату Господню, Павлу и прочим апостолам. В конце XII века о стрижке наголо как о монашеском обычае говорит Евстафий Солунский. Однако неизвестно, насколько универсальным был этот обычай. Кажется, гораздо более распространенным среди монахов был обычай носить короткую стрижку. Во всяком случае, на византийских мозаиках и фресках монахи изображаются либо коротко остриженными и без головного убора, либо в капюшонах. Не известно ни одного изображения монаха, остриженного наголо, но нет и изображений монахов с длинными волосами. Все монахи в Византии носили бороды – короткие или длинные.

Дионисий Ареопагит не уточняет, в какую одежду облекается постригаемый, однако список монашеских одежд и толкование их смысла мы находим у Евагрия-монаха (IV в.), Иоанна Кассиана Римлянина (нач. V в.) и у аввы Дорофея (VI в.). Последний упоминает тунику без рукавов, кожаный пояс, аналав и куколь. У Евагрия упоминается также плащ и жезл.

Туника без рукавов представляет собой одежду длиною до колен, надеваемую через голову. Отсутствие рукавов, согласно Евагрию, «являет нелицемерность жития». По Дорофею, одежда без рукавов символизирует отсутствие у монаха «рук для совершения каких-либо дел ветхого человека». Туника имеет «некоторый знак багряного цвета», символизирующий принадлежность монаха к воинству Небесного Царя. О знаке багряного цвета (кресте) на монашеской одежде упоминает также Палладий. В последующую эпоху фасон монашеской туники изменился: на ней появились рукава, а длиною она стала до пят. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас изображения монахов на византийских фресках, мозаиках, иконах и миниатюрах.

Пояс, который носят монахи, согласно Евагрию, «отторгает всякую нечистоту». Дорофей рассматривает пояс как символ того, что монахи готовы к действию, «ибо каждый, желающий что-либо делать, сперва опоясывается и потом начинает дело»; кроме того, пояс символизирует умерщвление похоти. Пояс изготавливался из кожи.

Аналав представляет собой перевязь, которая изготавливалась из кожаных шнуров или из нитей. Евагрий видит в аналаве «символ веры во Христа, поддерживающей кротких, сдерживающей всегда то, что мешает им, и позволяющей им действовать беспрепятственно». По мысли аввы Дорофея, аналав означает, «что мы носим на плечах наших знамение креста, как говорит (Господь): возьми крест свой и следуй за Мною ( Мк. 8:34 ). Что же есть крест? Не что иное, как совершенное умерщвление, которое совершается в нас верою во Христа». Аналав, уточняет Дорофей, «полагается на плечах наших крестообразно», т.е. надевается крестовидно на плечи, спину и грудь. Об аналаве говорит и Иоанн Кассиан Римлянин, описывая его как «двойные шнурки», которые, «спускаясь от затылка и разделяясь надвое около шеи. пропускаются кругом под мышками и туго связываются так, чтобы не позволять одежде развеваться, прижимая ее плотно к телу». Если в V-VI веках аналав туго стягивал одежду монаха, то в более позднюю эпоху аналав становится просторнее и длиннее (это изменение отражено в византийских миниатюрах и фресках X и последующего веков). Постепенно аналав превратился в «параман» – четвероугольный плат с изображением Голгофы и надписью «Аз язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» (ср.: Гал. 6:17 ). Этот плат носится на спине и четырьмя шнурами соединяется с крестом, носимым на груди.

Неотъемлемой принадлежностью монашеской одежды является куколь – капюшон, по форме напоминающий младенческий чепчик. О символизме куколя Евагрий говорит: «Куколь есть символ благодати Спасителя и Бога нашего, лелеющей их младенчество во Христе». Сходное толкование находим у аввы Дорофея:

Надеваем мы и куколь, который есть символ смирения. Куколи носят малые (и незлобивые) младенцы, а человек совершеннолетний куколь не носит: мы же носим его для того, чтобы младенчествовать злобою, как сказал апостол; не будьте дети умом: на злое будьте младенцы ( 1Кор. 14:20 ). Что же значит быть младенцем на злое? Незлобивый младенец, если будет оскорблен, не гневается; и если почтен будет, не тщеславится. Если кто возьмет принадлежащее ему, он не печалится: ибо младенчествует злобою и не мстит за оскорбления и не ищет славы. Куколь есть также подобие благодати Божией, потому что как куколь покрывает и греет голову младенца, так и благодать Божия покрывает ум наш.

Поверх туники надевался плащ, который изготавливался из козьей шерсти. По словам Евагрия, монахи носят плащ, «поскольку всегда носят в теле мертвость Господа Иисуса ( 2Кор. 4:10 ), заставляя умолкнуть все неразумные страсти тела и пресекая сопричастием к добру пороки души». О плаще упоминает Палладий в рассказе о явлении Пахомию Великому Ангела, который, в числе прочего, сказал: «У каждого должна быть белая козья милоть (плащ); без нее не должны они ни есть, ни спать. Но к принятию Тайн Христовых по субботам и воскресеньям да приступают только с наглавником, развязав пояс и сняв милоть».

Евагрий упоминает также монашеский жезл, однако жезл не воспринимался как непременная принадлежность всякого монаха. Жезлы употреблялись монахами в путешествиях. В более позднее время жезл стал восприниматься как символ власти и в качестве такового сделался знаком отличия настоятеля монастыря или епископа.

Монашеские одежды, употребляемые в современной Православной Церкви, значительно отличаются от употреблявшихся во времена Евагрия и аввы Дорофея по фасону, цвету и материалу. В настоящее время монахи повсеместно носят черную одежду. Как и священники, монахи облачаются в подрясник и рясу. Поверх рясы за богослужением они носят мантию – черную накидку длиной до пола (в некоторых случаях она имеет шлейф). На голове монахи носят клобук цилиндрической формы, поверх которого надевается наметка – род вуали (в греческой практике наметка надевается поверх клобука; в русской практике клобук изначально изготовляется вместе с наметкой). Подрясник с узкими рукавами и ряса с широкими лишь отдаленно напоминают изначальную монашескую тунику без рукавов; длинная черная мантия со шлейфом – далекий потомок первоначальной монашеской милоти из козьей кожи; а клобук цилиндрической формы мало похож на младенческий чепчик, служивший образцом для древнего монашеского куколя. Куколь сферообразной формы сохранился только как принадлежность одеяния монаха, имеющего постриг в великую схиму. В некоторых монастырях схимники носят на голове убор конусообразной формы наподобие колпака, двойные шнурки

Чинопоследования пострижения в рясофор, малую и великую схиму

В современной практике Православной Церкви существует три вида монашеского пострига – в рясофор, малую схиму (мантию) и великую схиму. Все три чинопоследования заимствованы из византийской практики. Пострижение в рясофор во многих случаях опускается, и мирянина сразу же постригают в мантию. На Афоне и в некоторых греческих монастырях отсутствует пострижение в мантию и послушника сразу же постригают в великую схиму. В Русской Церкви, напротив, пострижение в великую схиму является редкостью: как правило, в великую схиму постригают лишь иноков, достигших преклонного возраста или даже готовящихся к исходу из земной жизни.

Изначально разделения на рясофор, малую схиму и великую схиму в монашестве не существовало. Принятие монашества было актом, который совершался один раз на всю жизнь. Разделение на малую и великую схиму появилось в первом тысячелетии, не позднее IX века. Во всяком случае, Феодор Студит упоминает об этом обычае, но не одобряет его: «Не давай так называемой малой схимы, а потом как бы великой, ибо один образ, подобно крещению, как это было в обычае у святых отцов». Однако Устав патриарха Алексия (XI в.), получивший распространение на Руси, упоминает два уже монашеских образа. У преподобного Феодосия Печерского, по свидетельству Нестора Летописца, путь вступления в монашество был многоступенчатым:

Вся приходящая приимаше с радостию, но не ту абие постригаше его, но повелеваше ему в своей одежи ходити, дóндеже извыкаше весь устрой монастырский, паче по сих облечаше и в мнишскую одежю, и тако паки во всех службах искушаше и, ти тогда остригий оболчаше и в мантию, дóндеже паки будяше чернець искусен, житием чист си, ти тогда сподобляше и прияти святую схиму.

Таким образом, уже во времена преподобного Феодосия в монастырях существовали послушники, носившие мирскую одежду, рясофорные иноки, монахи, принявшие малую схиму, и те, кто принимал великую схиму. При этом великая схима не воспринималась как что-то экстраординарное: все монахи, достигшие определенной степени духовной жизни, могли принять великую схиму. Однако уже в XII веке получает распространение взгляд на великую схиму как на особое пострижение, предназначенное для немощных и больных. Новгородец Кирик спрашивает епископа Нифонта: «И еще без схимы есмь, помышлял есмь в себе: коли к старости тоже ся постригу, коли буду лучий тогда; но худ есмь и болен». Епископ отвечает: «Добро еси помыслил, еже еси рекл в старости пострищися в схиму».

Пострижение в рясофор не является в собственном смысле слова принятием монашества, так как в этом чинопоследовании отсутствует произнесение монашеских обетов. Чин пострижения в рясофор включает в себя чтение игуменом двух молитв, в которых он просит Бога сподобить постригаемого «пожити достойно во ангельском сим житии», облечь его «освящения ризой» и препоясать чресла его целомудрием. Волосы послушника постригаются крестообразно, после чего игумен облачает его в рясу и клобук, не произнося при этом особых молитв. Затем читается третья молитва, в которой игумен испрашивает благодати Божией для «приемшаго начаток святаго образа», и совершается отпуст. После отпуста, по традиции, игумен вручает новопостриженного инока духовнику со словами: «Се, вручаю тебе пред Богом сего новоначальнаго, егоже во страсе Божии и во всех добродетелех жити поучай, блюдый опасно, да не нерадения ради твоего погибнет душа его, имаши бо ответ дати Богу о нем в день судный». Новопостриженному игумен говорит: «Ты же, якоже Христови во всем повинися старцу, и во всем терпелив буди, смирен же, послушлив, кроток и молчалив, и обрящеши благодать пред Богом, и спасешися».

Значительно более торжественным и продолжительным является последование пострижения в малую схиму (мантию). Оно совершается либо на литургии, после малого входа, либо отдельно – во внебогослужебное время. Начинается оно пением тропаря, заимствованного из службы Недели о блудном сыне:

Объятия Отча отверсти ми потщися, блудно бо мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое да не презриши сердце. Тебе бо Господи, во умилении зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою.

Поспеши открыть передо мной объятия Отца, ибо я в блуде растратил свою жизнь, но ныне взираю на неоскудевающее богатство Твоих милостей. Не презирай мое обнищавшее сердце, ибо к Тебе с умилением взываю: согрешил я, Отче, пред небом и пред Тобою.

Во время пения постригаемый, облаченный в длинную белую рубаху, ползет из притвора в центральную часть храма, сопровождаемый двумя старшими иноками, которые прикрывают его своими мантиями. Процессия останавливается посреди храма, где постригаемый лежит лицом вниз, распростерши руки крестообразно. Игумен обращается к нему со словами: «Бог мудрый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, чадо, яко блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца припадающаго». Прикосновением руки игумен дает постригаемому знак, чтобы он встал.

Пение тропаря, процессия и слова игумена напоминают о монашеском пути как прежде всего о пути плача и покаяния. Подвиг покаяния монах принимает на себя не потому, что он более грешен, чем другие люди, а потому, что он избирает для себя покаяние в качестве образа жизни. О монашестве как о пути плача говорит преподобный Исаак Сирин:

Тот плачущий, кто, по упованию будущих благ, все дни жизни своей проводит в алчбе и жажде. Тот монах, кто пребывает вне мира и всегда молит Бога, чтобы получить ему будущие блага. Богатство монаха – утешение, находимое в плаче.

Следует отметить, что в сирийском языке для обозначения монаха употреблялся термин abila, буквально означающий «плачущий». Согласно сирийской традиции, монах – это в первую очередь тот, кто плачет – о себе, о других, обо всем мире. В соответствии с этим представлением Исаак говорит:

Какое иное занятие у монаха в келье его, кроме плача? Разве бывает у него время от плача обратиться к другой мысли? И какое занятие лучше этого? Само пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пребыванию во гробе, далекому от радости человеческой, учат его, что его деятельность – плач. И самое значение имени его к тому же призывает и убеждает, потому и называется он плачущим, то есть исполненным горечи в сердце. И все святые в плаче переселялись из этой жизни. Если же святые плакали и, пока не переселились из жизни сей, очи их всегда были наполнены слезами, то кто не восплачет? Утешение монаху порождается плачем его. И если совершенные и победоносные здесь плакали, то как стерпит исполненный язв, чтобы пребыть ему без плача? Если у кого перед глазами лежит мертвец и он видит, что сам он умерщвлен грехами, того нужно ли учить, с какой мыслью пользоваться ему слезами? Душа твоя, которая для тебя дороже целого мира, умерщвлена грехами и лежит перед тобою: неужели не требует она плача?

После того как постригаемый встал, игумен задает ему вопросы: «Что пришел еси, брате, припадая ко святому жертвеннику, и ко святей дружине сей?» Постригаемый отвечает: «Желая жития постническаго, честный отче». Игумен: «Желаеши ли сподобитися ангельскаго образа, и вчинену быти лику инокующих?» Постригаемый: «Ей, Богу содействующу, честный отче». Игумен произносит поучение, в котором напоминает постригаемому о том, что при произнесении им монашеских обетов присутствует Сам Христос вместе со Своей Матерью, святыми Ангелами и всеми святыми: они, а не игумен слушают слова, исходящие из уст постригаемого.

Далее игумен задает вопрос: «Вольным ли своим разумом и вольною ли своею волею приступаеши ко Господу?» Ответ: «Ей, Богу содействующу, честный отче». – «Не от некия ли нужды или насилия?» – «Ни, честный отче». Игумен должен удостовериться в том, что постригаемый вступает на путь монашеской жизни добровольно, а не под влиянием внешних обстоятельств или под чьим-либо давлением. В византийской и русской истории имели место случаи насильственного пострижения в монахи лиц, которых таким способом хотели исключить из политической жизни. Имели и до сих пор имеют место постриги, совершаемые не столько по личной инициативе человека, сколько по совету духовника или под прямым давлением последнего. Такие случаи являются грубейшим нарушением церковной дисциплины и противоречат самой идее монашества как добровольного вступления на путь послушания Христу, Церкви и монашеской общине.

Удостоверившись в том, что постригаемый избирает «ангельский образ» добровольно, игумен принимает от него монашеские обеты:

– Пребудеши ли в монастыре и в постничестве, даже до последняго твоего издыхания?

– Ей, Богу содействующу, честный отче.

– Хранити ли себе самаго в девстве и целомудрии и благоговении?

: – Ей, Богу содействующу, честный отче.

– Хранити ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко всей о Христе братии?

– Ей, Богу содействующу, честный отче.

– Пребудеши ли до смерти в нестяжании и вольней Христа ради во общем житии сущей нищете, ничтоже себе самому стяжавая, или храня, разве яже на общую потребу, и се от послушания, а не от своего произволения?

– Ей, Богу содействуюшу, честный отче.

– Приемлеши вся иноческаго общежительнаго жития Уставы и правила святых отец составленная и от настоятеля тебе подаваемая?

– Ей, честный отче, приемлю и с любовию лобызаю я.

– Претерпиши ли всякую тесноту и скорбь иноческаго жития царствия ради Небеснаго?

– Ей, Богу содействующу, честный отче.

Первым обетом является пребывание в монастыре – том, в котором совершается постриг, или другом, куда по послушанию будет направлен инок. Инок обещает жить в постничестве, пребывать в целомудрии, девстве и благоговении, послушании и нестяжании. Он также исповедует готовность соблюдать монашеские Уставы и терпеть скорби монашеской жизни.

Далее игумен полагает книгу на голову постригаемого и читает молитву, в которой просит Бога наставлять инока на путь истины, ограждать его благодатью Святого Духа и даровать ему терпение. Затем диакон кладет на Евангелие ножницы, и игумен читает еще одну молитву о новопостригаемом. Обращаясь к последнему, игумен далее говорит: «Се, Христос невидимо зде предстоит: виждь, яко никтоже тя принуждает приити к сему образу; виждь, яко ты от своего произволения хощеши обручение великаго ангельскаго образа». Получив утвердительный ответ постригаемого, игумен говорит ему: «Возми ножницы и подаждь ми я». Постригаемый трижды подает игумену ножницы. Таким способом вновь подчеркивается добровольный характер пострига. Приняв ножницы от постригаемого с третьего раза, игумен произносит: «Се, от руки Христовы приемлеши я; виждь, кому обещаваешися и к кому приступаеши и кого отрицаешися». Затем игумен произносит слова, имеющиеся в Таинстве крещения: «Благословен Бог, хотяй всем человеком спастися и в разум истины приити. » Постригая крестообразно волосы, игумен произносит: «Брат наш (имя) постризает власы главы своея, в знамение отрицания мира и всех яже в мире и во отвержение своея воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. »

В этот момент постригаемый впервые слышит свое новое имя. Обычай изменения имени при пострижении в монашество – очень древний, хотя точное время его появления установить невозможно. По своему смыслу он восходит к ветхозаветному обычаю перемены имени в знак послушания. Изменение имени в Библии означает утрату человеком самостоятельности, подчинение его тому, кто изменяет имя (см.: 4Цар. 23:34, 24:17 ). В то же время изменение имени может означать вступление в более тесную связь с тем, кто меняет имя.

Перемена имени при постриге – прочно укоренившийся обычай, хотя он не является обязательным условием пострига. При выборе нового имени постригающий может руководствоваться разными соображениями. Иногда постригаемому дается имя святого, чья память празднуется в этот день, или святого, особо почитаемого в данном монастыре. Нередко иноку дают имя, начинающееся на ту же букву, что и его прежнее имя (Николай становится Никодимом, Андрей Арсением и т.д.). Заранее имя постригаемому не сообщается, и по данному вопросу игумен с ним не консультируется, поскольку в таком случае изменение имени было бы лишено смысла.

Формулы, читаемые во время облачения постригаемого в монашеские одежды, содержат указание на монашество как на путь «радости и веселия». Это не противоречит образу монаха как «плачущего», ибо речь идет не о радостях земных, а о той духовной радости, которая рождается из плача и покаяния. В главе о «радстотворном плаче» Иоанн Лествичник говорит:

С усилием держи блаженную радостную печаль святого умиления и не переставай упражняться в сем делании, пока оно не поставит тебя выше всего земного и не представит чистым Христу.

Кто облекся в блаженный, благодатный плач, как в брачную одежду, тот познал духовный смех души.

Размышляя о свойстве умиления, изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключают в себе радость и веселие, как мед заключается в соте. Такое умиление есть поистине дар Господень. потому что Бог утешает сокрушенных сердцем сокровенным образом.

После того как монах облачен в подобающее его сану одеяние, ему вручаются четки со словами: «Приими, брате (имя), меч духовный, иже есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове, всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердцы и во устех своих имети должен еси». Четки (слав. «вервица») являются неотъемлемой принадлежностью монаха. В православной традиции они бывают двух видов – кожаные и нитяные. Кожаные четки (так называемая «лестовка») распространены преимущественно в старообрядческой среде. Наиболее широкое распространение имеют нитяные четки, сплетаемые при помощи сложных узлов, превращающих каждый отрезок нити (веревки) в тугой и прочный шарик: как правило, таких шариков бывает сто. При произнесении Иисусовой молитвы монах перебирает четки, отсчитывая количество произнесенных молитв.

Воинская символика играет существенную роль в чине пострижения в монашество: одежды монаха воспринимаются как воинские доспехи, а жизнь монашеская – как борьба с диаволом. Этому пониманию соответствуют слова апостола Павла, читаемые сразу после облачения инока (формулы облачения сотканы преимущественно из слов Павла):

могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие ( Еф. 6:10–17 ).

Следует чтение из Евангелия, составленное из двух отрывков, заключающих в себе всю «философию» монашеской жизни:

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко ( Мф. 10:37–38, 11:28–30 ).

Таким образом, монашество предстает как наиболее радикальная форма следования призыву Христа к совершенству, самоотвержению и несению креста. Монашество есть благое иго Христа, добровольно возлагаемое иноком на себя. Оно есть подражание Тому, Кто кроток и смирен сердцем, ради Кого монах отрекается от родителей, сродников, всего мира.

Те же самые отрывки из Апостола и Евангелия читаются во время пострижения в великую схиму. Чин пострижения в великую схиму представляет собой, по сути, повторение пострига в малую схиму, с некоторыми добавлениями и изменениями. В частности, читаются иные, более пространные молитвы; поучения игумена также значительно длиннее, чем в постриге в малую схиму. Основные же элементы – произнесение обетов, пострижение, облачение в монашескую одежду – остаются теми же самыми.

В добавление к обычным монашеским одеждам на схимника надевается аналав: в данном случае под этим термином понимается передник, по форме напоминающий епитрахиль, но не разделенный на две части и опускающийся лишь немного ниже пояса. Аналав схимника, так же как и его куколь, может быть украшен различными надписями и символическими изображениями. В качестве надписей используются стихи псалмов («Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», «Путь неправды отстави от мене и законом Твоим помилуй мя» и др.), а основным изображением является Голгофа – крест без распятия, стоящий на лобном месте, с копьем и тростью, расположенными по двум сторонам креста.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»