Что такое потемкинские деревни кратко

«Потемкинские деревни». Справка

Завоеватель Крыма фаворит Екатерины II светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический получил всемирную известность отнюдь не как герой. Первое, что приходит на ум человеку, услышавшему имя Потемкина, это выражение «потемкинские деревни».

Григорий Потемкин был одним из ближайших советников Екатерины II, принимал активное участие в решении большинства внутренних и внешнеполитических вопросов. В отличие от других временщиков, Потемкин сохранил свое могущество и после появления новых фаворитов императрицы. В 1776 году, получив титул светлейшего князя Римской империи, был назначен генерал губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Мечтавший о воплощении грандиозного плана завоевания Турции и образования на ее месте «Греческой империи» с русским правительством, Потемкин убедил Екатерину II в необходимости колонизации Крыма и создания военного и торгового флота на Черном море.

Необходимость завоевания Крыма Потемкин подробно обосновывал в записке Екатерине, в которой описывал геополитические и экономические выгоды, что сулило России занятие полуострова. Аргументы Потемкина Екатерина одобрила, и императорское благословение на занятие Крыма князь получил.

Потемкин умело провел переговоры с крымским ханом Шагин-Гиреем и добился бескровного присоединения Крыма к России в 1783 году, за что был пожалован титулом светлейшего князя Таврического.

После присоединения Крыма сам же Потемкин занялся и его освоением, строительством новых городов, крепостей, гаваней, переселением сюда колонистов, налаживанием контактов с местным населением. К 1787 году, когда в Крым прибыла императрица, Потемкин успел сделать уже немало, чем по праву мог гордиться.

В 1787 году императрица совместно с князем Потемкиным и большим числом сопровождающих лиц, в том числе иностранных дипломатов, с инспекционной поездкой посетила юг страны. Об этой поездке бытует легенда, что Потемкин, желая показать императрице процветание новой территории, велел возвести вдоль пути ее следования декорации зажиточных домов, выставить для встречи празднично одетых крестьян, согнанных издалека, перегонять ночью одно и то же стадо скота из одного места в другое, наполнить мешки песком и выдавать их за запасы муки, насадить в Кременчуге и других городах парки (причем посадка производилась на несколько дней, так что насаждения гибли после проезда Екатерины), построить в Херсоне крепость (не выдержавшую первой грозы), соорудить корабль (который нельзя было спустить на воду) и т.п. Впоследствии выражение «потемкинские деревни» стало нарицательным.

Источниками всех «откровений» о Потемкине были описания иностранцев, из которых одни участвовали в поездке Екатерины, а другие писали с чужого голоса. Английские, французские и немецкие дипломаты стремились убедить свои правительства в отсталости России.

В Европе миф о «потемкинских деревнях» был запущен в оборот в серии статей, анонимно опубликованных в гамбургском журнале «Минерва» в 1797-1800 годах.

«Потемкинские деревни»

«Потемкинские деревни»

Завоеватель Крыма фаворит Екатерины II светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический получил всемирную известность отнюдь не как герой. Первое, что приходит на ум человеку, услышавшему имя Потемкина, это выражение «потемкинские деревни».

Григорий Потемкин был одним из ближайших советников Екатерины II, принимал активное участие в решении большинства внутренних и внешнеполитических вопросов. В отличие от других временщиков, Потемкин сохранил свое могущество и после появления новых фаворитов императрицы. В 1776 году, получив титул светлейшего князя Римской империи, был назначен генерал губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Мечтавший о воплощении грандиозного плана завоевания Турции и образования на ее месте «Греческой империи» с русским правительством, Потемкин убедил Екатерину II в необходимости колонизации Крыма и создания военного и торгового флота на Черном море.

Необходимость завоевания Крыма Потемкин подробно обосновывал в записке Екатерине, в которой описывал геополитические и экономические выгоды, что сулило России занятие полуострова. Аргументы Потемкина Екатерина одобрила, и императорское благословение на занятие Крыма князь получил.

Потемкин умело провел переговоры с крымским ханом Шагин-Гиреем и добился бескровного присоединения Крыма к России в 1783 году, за что был пожалован титулом светлейшего князя Таврического.

После присоединения Крыма сам же Потемкин занялся и его освоением, строительством новых городов, крепостей, гаваней, переселением сюда колонистов, налаживанием контактов с местным населением. К 1787 году, когда в Крым прибыла императрица, Потемкин успел сделать уже немало, чем по праву мог гордиться.

В 1787 году императрица совместно с князем Потемкиным и большим числом сопровождающих лиц, в том числе иностранных дипломатов, с инспекционной поездкой посетила юг страны. Об этой поездке бытует легенда, что Потемкин, желая показать императрице процветание новой территории, велел возвести вдоль пути ее следования декорации зажиточных домов, выставить для встречи празднично одетых крестьян, согнанных издалека, перегонять ночью одно и то же стадо скота из одного места в другое, наполнить мешки песком и выдавать их за запасы муки, насадить в Кременчуге и других городах парки (причем посадка производилась на несколько дней, так что насаждения гибли после проезда Екатерины), построить в Херсоне крепость (не выдержавшую первой грозы), соорудить корабль (который нельзя было спустить на воду) и т.п. Впоследствии выражение «потемкинские деревни» стало нарицательным.

Источниками всех «откровений» о Потемкине были описания иностранцев, из которых одни участвовали в поездке Екатерины, а другие писали с чужого голоса. Английские, французские и немецкие дипломаты стремились убедить свои правительства в отсталости России.

В Европе миф о «потемкинских деревнях» был запущен в оборот в серии статей, анонимно опубликованных в гамбургском журнале «Минерва» в 1797-1800 годах.

Григорий Александрович Потёмкин-Таврический

Что такое «потёмкинские деревни»?

Потёмкинские дере́вни — исторический миф о бутафорских деревнях, которые якобы были выстроены по указанию князя Потёмкина вдоль маршрута Екатерины II во время её поездки в 1787 году в Северное Причерноморье — территории современной России и Крыма, которые были отвоёваны у Османской империи (см. Путешествие Екатерины II в Крым).

Согласно легенде, в недавно глухой местности императрица увидела множество строений, войска, процветающее население. Предстал её взору и Черноморский флот в Севастополе. Эти достижения удивили не только государыню, но и представителей иностранных дворов, которые путешествовали вместе с ней, а также присоединившегося к ним инкогнито австрийского императора Иосифа II.

В настоящее время авторство легенды приписывается саксонскому дипломату Георгу Гельбигу, который в 1797-1800 гг. опубликовал биографический очерк князя Потемкина-Таврического в немецком журнале «Минерва». На самом деле рассказы о бутафорских деревнях, написанных на щитах, и поселянах, приведенных к «месту жительства» за много верст, встречаются в европейских сочинениях о России и Екатерине II задолго до Гельбига. Французский путешественник Форсия де Пилес, побывавший в России в 1791—1792 гг. и опубликовавший материалы спустя четыре года, кратко касаясь путешествия императрицы в Крым, в частности, писал, что, как любого государя, её часто обманывали, и в этом путешествии она всему радовалась и восхищалась, не зная, что «дороги были починены тогда только, когда сделалось известно об её отъезде; что оные многочисленные деревни, предмет её восхищений, были созданы для проезду её и разрушены в тот же день, и несчастные крестьяне, пришедшие за тридцать и сорок лье, чтоб стать по сторонам пути и жить в оных домах в продолжение нескольких дней, были отосланы восвояси. То было изобретение гения Потёмкина, который сумел таковою хитростью нового рода убедить свою монархиню, что страна, почитаемая пустынею, процветает».

Спустя несколько лет вышло также французское произведение авторства Ж.-Ш. Тибо де Лаво «История Петра III». Его третий том «Тайные истории любви и главных любовников Екатерины II» представляет собой сборник сведений из немецких биографий и циркулировавших в то время в обществе слухов. В нем помещено множество фантастических историй о интимной жизни императрицы и всерьез его воспринимать не стоит. Но в главе о путешествии в Крым автор заимствует сведения у Гельбига и сообщает опять о декоративных поселениях, написанных на холсте, мешках с песком, изображавших полные зерна амбары, и несчастных крестьянах: «Путешествие началось по наступлении тепла, и тот же час были запущены машины, волшебное действие которых обманывало только императрицу. Художество умноживалось по мере приближения к губерниям Потемкина. В некотором отдалении от берега виднелись деревни; но дома и колокольни написаны были на досках как декорация. Ближние ж к дороге деревни были построены наскоро и казались обитаемыми; но те мнимые жители были приведены насильно за пятнадцать или даже осемьдесят верст. Вечером они обязаны были покинуть свои мнимые дома и всю ночь шли играть комедию в следующей мнимой деревне, которую императрица видела издалека. Всем тем несчастным было обещано вознаграждение, но им ничего не дали. Многие из них погибли в отчаянии, в нищете или в болезнях. Также ночами из деревни в деревню ведомы были и многочисленные стада, и императрица часто восхищалась одним стадом пять или шесть раз. Дороги, коими шествовала императрица, были очень красивы, но их окончили за два наперед и в такой поспешности, которая не обещала прочности. В городах Потемкин вел Екатерину в громадные хранилища, которые она видела наполненные кулями. Но вместо зерна в тех кулях был песок. Она вступала в дома, и они были уставлены прекрасными мебелями. Но все то приготовлено было заранее, доставлено издалека и за большие деньги. Все оные вещи были взяты у торговцев с условием, что оных возвратят, когда в них надобности не станет с уплатою поломок. Но никто и не мечтал сдержать обещания; ничего не возвратили, ничего не уплатили».

Предание о «потёмкинских деревнях» могло появиться благодаря использованию щитов, изображавших вымышленные сооружения, что вообще характерно для того времени (можно вспомнить украшения Царскосельской дороги на пути следования Генриха Прусского в 1770, изображавшие горы с извержением вулкана и архитектурные сооружения), удалённости маршрута от столичных городов, когда у зрелищ не было большого количества образованных зрителей, и большому количеству недоброжелателей Потёмкина.

Выражение «потёмкинские деревни» прочно вошло в употребление в значении показного благополучия, скрывающего неблаговидное положение вещей.

Потёмкинские деревни: правда и мифы

В 1783 году в состав Российской империи вошел Крым, через год под крылом России оказались Таманский полуостров, Кубань и Причерноморье. И вы, пожалуйста, не подумайте, что Россия все это якобы «отобрала» у Украины. Такого государства в те времена даже не было, а «поделилась» с нами этими территориями Османская империя. Сложности, конечно, были, но в итоге русские корабли смогли свободно плавать по Черному морю и проходить Дарданеллы.

Главным управителем всего региона стал Григорий Александрович Потёмкин, всесильный соратник Екатерины Великой. Именно он взял на себя важнейшую государственную задачу – сделать безопасными южные границы России и освоить приобретенные земли. И, к удовольствию всех нас, интересующихся отечественной историей, он с этой задачей блестяще справился. Когда через несколько лет императрица совершила историческую поездку по новым российским территориям, ее взору предстала совсем другая земля. В забытых, глухих местностях она увидела множество населенных пунктов, войска, процветающее население.

В Севастополе государыню встретил новый Черноморский флот. На рейде стояли 3 корабля, 12 фрегатов, 20 мелких судов. А когда началась пальба из пушек нового Черноморского флота, это зрелище явилось самым эффектным за все путешествие.

Екатерина от всего увиденного была в восторге, она писала после посещения Севастополя: «Здесь, где тому назад три года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию довольно живую и бойкую на вид; гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потёмкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость».

Все эти достижения удивили не только Екатерину, но и дипломатический корпус, сопровождавший в поездке императрицу. Известно, что в дороге к ней присоединился, правда инкогнито, сам австрийский император Иосиф II.

Именно после этой поездки начинает появляться информация, что все это – неправда, показуха. Потёмкин якобы специально распорядился, и одни и те же строения перевозили с места на место, чтобы обмануть императрицу. Считается, что одним из авторов этого мифа стал австрийский дипломат Гельбиг. Сначала это было напечатано анонимно, а после – в виде книги-памфлета «Потёмкин-Таврический». Характерно, что памфлет пользовался большим спросом в Европе. Успехи России, кроме раздражения, не вызывали других эмоций в европейских столицах. Не нравилась и реакция Екатерины, с которой она относилась к западным нравоучениям. Она говорила: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем».

Правда, определенную лепту в раздувание этого мифа внесли и некоторые местные «доброжелатели», которые спали и видели, как свалить всесильного Григория.

Действительно, Потёмкин, встречая Екатерину, сделал много для того, чтобы украсить городки и села, через которые следовала императрица. И эти действия очень даже соответствовали практике встреч высокопоставленных лиц в те времена. Умелые потёмкинские «дизайнеры» и оформители сделали многое, чтобы глаз государыни услаждался приятным. Но эти изыски несли лишь функцию украшения, а не замены реальных дел.

Как ни странно, но в миф о потёмкинских деревнях уверовала побежденная Турция. Османов очень вдохновили мифические города и корабли из картона. Раз все так плохо, значит, Турция вернет Крым и другие земли. 13 августа 1787 года Османская империя вновь объявила войну России. Каково же было разочарование, когда «картонный» Черноморский флот нанес крупные поражения туркам в сражениях в Лимане (1788), у Фидониси (1788), в Керченском проливе (1790), у Тендры (1790) и при Калиакрии (1791).

Турция навсегда распрощалась с Крымом, Таманью и кубанскими татарами, потеряла крепости Очаков, Измаил, Анапа и другие. Вот что значит верить в мифы и использовать их в практических целях. Тем не менее выражение «потёмкинские деревни» в русском языке осталось и живет своей жизнью, являясь символом показухи и очковтирательства.

Потёмкинские деревни

Саксонский дипломат Георг Гельбиг, который по делам службы находился в Петербурге при дворе Екатерины II, в 1787 году вместе с императрицей отправился в путешествие в далекий Крым. По возвращении он анонимно написал статью в немецком журнале «Минерва», в которой сообщил, что виденные им в пути селения были якобы только намалеваны на досках. Эти нарисованные деревни построены князем Потёмкиным. С того времени сложилось устойчивое выражение «потёмкинские деревни» в значении показухи, очковтирательства. Но неужели Екатерина и сопровождавшие её лица были настолько глупы, что не заметили обмана?

Григорий Александрович Потёмкин (1739-1791). Неизвестный художник. 1847 г.

Саксонский дипломат не любил Россию. Ему не нравилось житье в ней, её обычаи и порядки. Его отнюдь не приводило в восторг сближение России с Западом и раздражало, что эта мужицкая страна за короткий срок сумела победить Турцию, завоевала огромные территории на юге, вышла к морю и успела построить там военный флот. Необразованная держава могла угрожать просвещенной Европе. А кто такой Потёмкин? Да он не кто иной, как «князь тьмы», казнокрад, мздоимец, лжец, который создал декорации на пути следования императорских карет.

В статье Гельбиг писал также о том, что, по его наблюдениям, во время поездки императрицы жителей одной деревни и их скот перегоняли к другой, чтобы показать ехавшим, что деревни обитаемы, у жителей есть мясо, молоко, средства к существованию. Гельбиг запустил в международный оборот миф о «потёмкинских деревнях». И этот миф с его подачи стал трактоваться как реальность. В вышедшей затем книге-памфлете «Потёмкин Таврический», в русском переводе её название «Пансалвин-князь тьмы», Гельбиг живописал свои впечатления, чем позднее вызвал большое недовольство в России.

На самом деле всё было совершенно не так. Поездку в Крым императрица и её фаворит князь Григорий Потёмкин запланировали ещё в 1780 году. Екатерине очень хотелось посмотреть новые земли, особенно Малороссию, Тавриду, Крым. Она мечтала увидеть Чёрное море, кипарисы, подышат воздухом олеандров. Князь Потёмкин рассказывал о прекрасном тёплом климате, о растущих в изобилии плодовых деревьях, фруктах, ягодах. Он поделился своими обширными планами по преобразованию этого края, строительстве новых городов, поселений, крепостей от набегов турок. Екатерина II с ним согласилась, выделила средства, и Потёмкин приступил к работам. Он был неуёмной личностью, хватался за многое, не всё у него получалось так, как хотелось, но все же он сумел заложить несколько городов, которые развивались по плану и наполнялись приезжими.

В 1785 году на юг отправился граф Кирилл Разумовский, последний украинский гетман. Он посетил Херсон, основанный Потёмкиным в 1778 году, осмотрел крепость и верфь, затем посетил военное укрепление (будущий город Николаев), основанное также Потёмкиным в 1784 году, которое должно было стать мощной морской и кораблестроительной базой русского флота. Побывал он также в Екатеринославле на Днепре. Этот город, по замыслу императрицы, должен был стать третей столицей Российской империи. Разумовский отмечал, что эти города удивляют своим «лепоустройством».

На месте прежней пустыни через каждые 20-30 вёрст появлялись деревни. Потёмкин, уловив желание своей повелительницы, старался сделать Екатеринослав не просто губернским городом, но похожим на столичную метрополию. Он запланировал возвести там университет, построить консерваторию, наладить работу десятка фабрик. Он агитировал людей ехать туда, осваивать новые земли. И люди ехали и осваивали.

В конце 1786 года Екатерина выразила, наконец, пожелание отправится в поездку летом следующего года. Потёмкину пришлось торопиться. Ему хотелось поразить императрицу разными свершениями на юге. Он много сил отдал укреплению Черноморского флота. Создал поселения-укрепления для русской армии. На места отправлялись военные и служивые люди, создавались новые поселки, деревни.

Осенью 1786 года Потёмкин разработал примерный маршрут поездки: из Петербурга на Смоленск, от него на Чернигов и Киев, затем Екатеринослав, Херсон, Бахчисарай, Севастополь, Судак, Феодосия, Мариуполь, Таганрог, Азов, Белгород, Курск, Орёл, Тула, Москва и далее на Санкт-Петербург. Всего расстояние примерно 5657 вёрст (около 6000 километров), из них по воде 446 вёрст, в том числе по Днепру. Тогда же князь отдал приказ полкам русской армии расположиться в местах маршрута путешествия императрицы и приглашенных гостей, тем самым обеспечивая безопасность передвижения императорской экспедиции и имея на местах солдат для выполнения отдельных подготовительных работ. Только возле Киева сосредоточилась армия под командованием П.А. Румянцева числом 100 тысяч.

Аллегория «Путешествие Екатерины II по югу Российской империи в 1787 году». Неизвестный художник. Кон. XVIII в.

2 января 1787 года из Санкт-Петербурга двинулся «императорский поезд»: 14 карет, запряжённых множеством лошадей, 124 саней с кибитками и 40 запасных саней, 3 тысячи человек. Впереди ехали рослые казаки, сопровождала «поезд» конная гвардия. Сама императрица сидела в карете, рассчитанной на 12 персон, которую тянули 40 лошадей. Среди её высоких иностранных гостей был инкогнито австрийский император Иосиф II, личный друг русской императрицы и её союзник. Ехал там также и саксонский дипломат Георг Гельбиг.

По мере приближения к югу по дороге стали появляться небольшие деревни, чисто одетые крестьяне, рядом мирно пасшийся скот. Потёмкин конечно постарался. Он показывал высоким гостям все только самое лучшее, поэтому заранее проехал по всему маршруту следования. Приказал починить дома, покрасить фасады, украсить гирляндами, переодеть крестьян в новое плате. И просил всех улыбаться и махать платочками. Но никаких лубочных построений в пути не было.

Фейерверки в честь Екатерины II во время ее путешествия в Крым. Неизвестный художник. Кон. XVIII в.

До Крыма «императорский поезд» добрался в самом конце мая. Специально к его прибытию в Старом Крыму был построен небольшой дворец. Екатерину и сопровождавших её лиц встречал Таврический полк, который отдал ей честь и преклонил перед ней свои штандарты. Весь вечер играли трубы, били литавры. После салюта и музыки императрицу пригласили пить чай в специальном павильоне, построенном в восточном стиле с фонтаном. Австрийский император не мог сдержать своих эмоций при виде таких новшеств: «Господин приказывает, рабы выполняют, — завистливо заметил он. — Екатерина может потратить столько, сколько пожелает. Мы — нищие! Ни в Германии, ни во Франции никто не может себе позволить того, что делается здесь русскими…»

Иосиф отразил потаенное настроение многих европейских монархов, завидовавших России, сумевшей приобрести столь важные территории, увеличив тем самым свое могущество и политический вес. Особенно Екатерину и её гостей поразил вид города-гавани Херсона, где цвели виноградники, можно было попробовать виноградного вина. Ещё больше восхитил Севастополь, в бухте которого располагалась парусная эскадра-15 больших и 20 малых судов. Это было наглядное доказательство того, что Потёмкин заботился о развитии морского флота, по-настоящему взялся за преобразование края.

Екатерининская миля на северной стороне Севастополя

Екатерининские мили-памятники истории и архитектуры, дорожные знаки, построенные в 1784-1787 гг. на предполагаемом пути следования императрицы Екатерины Великой.

После осмотра Крыма многие дипломаты уехали к себе домой, чтобы рассказать об увиденном. Князь Потёмкин довёз императрицу до Харькова, где ему надлежало с ней расстаться. При прощании императрица выразила ему благодарность за содеянное и наградила его титулом «князь Таврический».

Екатерина прибыла в Санкт-Петербург 11 июля 1787 года. В общей сложности в поездке она находилась 6,5 месяца. Ни один из сопровождавших русскую императрицу иностранных гостей не высказал своего неудовольствия. Всех интересовали вопросы: не захочет ли императрица поделиться таким обилием земли и не нуждается ли она в притоке рабочей силы с Запада?

Екатерина многое хотела и многое планировала, но политическая ситуация неожиданно изменилась, увы, не в лучшую сторону. Турции, точнее Османской империи, ее правителям, абсолютно не понравилось такое обустройство России на юге. Правители Турции жаждали вернуть себе земли, которые отошли к России после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в том числе и Крым.

И вот тут-то австрийский император Иосиф II вспомнил о былом гостеприимстве Екатерины и встал на её сторону. Роль полководца взял на себя Потёмкин. В тот же 1787 год ему пришлось собирать войска, теперь на отпор врагу, на изгнание его с завоеванных с таким трудом территорий.

Война закончилась в 1792 году победой России и заключением Ясского мира. Заметную роль в победе сыграли созданные Потёмкиным новые деревни и города: Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.

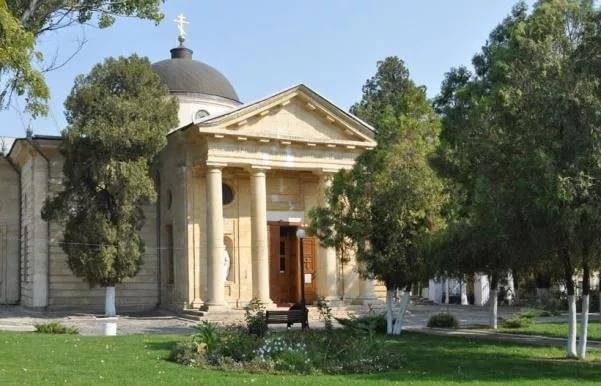

Екатерининский собор в Херсоне, основанный Потёмкиным, где он похоронен

Одним из важнейших достижений Григория Потемкина следует называть создание военного флота на Чёрном море, который изначально строился второпях, из фактически плохого и даже негодного материала, но в русско-турецкой войне оказал неоценимые услуги. Кроме того, Потемкин рационализировал и форму солдат и офицеров. К примеру, он искоренил моду на косички, букли и пудру, ввел в форму легкие и тонкие сапоги.

Также Григорий Александрович разработал и внедрил в пехотных войсках четкую структуру частей, что позволило значительно увеличить маневренность, скорость проводимых операций, меткость одиночного огня. Потемкина очень любили рядовые солдаты, так как он ратовал за гуманность отношения офицеров к подчиненным.

К примеру, улучшилось снабжение и санитарные нормы для рядового состава, а за использование солдат в частных работах, что было чуть ли не нормой, виновные несли строжайшее, часто публичное наказание. Таким образом, благодаря Григорию Потемкину в русской армии стал наводиться хотя бы относительный порядок.