Что такое пояс соприкосновения указать значение пояса прилегания

Пояс соприкосновения

Смотреть что такое «Пояс соприкосновения» в других словарях:

пояс соприкосновения — место прилегания головки плода к нижнему маточному сегменту в процессе родов … Большой медицинский словарь

Пояс безопасности Нагорного Карабаха — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского, Мартакертского и Мартунинского районов НКР, которые считаются властями НКР территориями НКР, оккупированными Азербайджаном. «Пояс б … Википедия

«Пояс безопасности» Нагорного Карабаха — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского района и бывшей НКАО, которые считаются властями НКР «территориями НКР, оккупированными Азербайджаном». «Пояс (Зона) безопасности» («Буферная зона») Нагорно… … Википедия

«Пояс безопасности» Нагорно-Карабахской Республики — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского района и бывшей НКАО, которые считаются властями НКР «территориями НКР, оккупированными Азербайджаном». «Пояс (Зона) безопасности» («Буферная зона») Нагорно… … Википедия

Пояс безопасности НКР — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского района и бывшей НКАО, которые считаются властями НКР «территориями НКР, оккупированными Азербайджаном». «Пояс (Зона) безопасности» («Буферная зона») Нагорно… … Википедия

Пояс безопасности Нагорно-Карабахской Республики — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского района и бывшей НКАО, которые считаются властями НКР «территориями НКР, оккупированными Азербайджаном». «Пояс (Зона) безопасности» («Буферная зона») Нагорно… … Википедия

Пояс безопасности Нагорно-Карабахской республики — «Пояс безопасности» НКР (обозначен жёлтым цветом). Заштрихованы территории Шаумяновского района и бывшей НКАО, которые считаются властями НКР «территориями НКР, оккупированными Азербайджаном». «Пояс (Зона) безопасности» («Буферная зона») Нагорно… … Википедия

Роды — I Роды Роды (partus) физиологический процесс изгнания из матки плода, околоплодных вод и последа (плаценты, плодных оболочек, пуповины) после достижения плодом жизнеспособности. Жизнеспособным Плод, как правило, становится по истечении 28 нед.… … Медицинская энциклопедия

Преждевременное излитие околоплодных вод — Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – это осложнение беременности, характеризующееся нарушением целостности оболочек плодного пузыря и излитием околоплодных вод (до начала родовой деятельности) на любом сроке беременности. Часто воды… … Википедия

Преждевре́менное изли́тие околопло́дных вод — осложнение беременности, характеризующееся разрывом плодных оболочек и излитием околоплодных вод до начала родовой деятельности. Частота этого осложнения при доношенной беременности составляет 12 15%, при недоношенной 30 53% от числа родов.… … Медицинская энциклопедия

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД — – разрыв плодных оболочек и излитие околоплодных вод до начала родовой деятельности. Частота этого осложнения при доношенной беременности составляет 12 – 15 %, при недоношенной – 30 – 53 % от числа родов. При доношенной беременности… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Что такое пояс соприкосновения указать значение пояса прилегания

Первый период — период раскрытия шейки матки

Первый период ачинается с появления регулярных маточных сокращений (схваток) и заканчивается полным раскрытием наружного зева шейки матки. У первородящих продолжительность первого периода родов составляет 10—11 ч, у повторнородящих — 7—9 ч. Схватки сначала бывают короткими, слабыми и редкими (через 15—20 мин). В последующем нарастают их продолжительность, сила и частота. Промежуток между двумя смежными схватками называется паузой.

В раскрытии шейки матки имеют значение два механизма: 1) сокращение мышц матки, 2) действие на шейку изнутри плодного пузыря или предлежащей части за счет повышения внутриматочного давления.

Основным механизмом раскрытия шейки матки является сокращение маточной мускулатуры. Характер его сокращения обусловлен особенностями расположения мышечных волокон в теле матки (преимущественно продольное) и нижнем сегменте (преимущественно циркулярное). В силу указанного строения тело матки и нижний сегмент выполняют разные функции: шейка матки раскрывается, а тело сокращается, чтобы раскрыть шейку матки и изгнать плод и плаценту.

Во время каждой схватки в мускулатуре матки происходят одновременно три процесса: 1 — сокращение мышечных волокон матки (контракция), 2 — взаимное смещение волокон относительно друг друга (ретракция), 3 — растяжение мышечных волокон (дистракция). В теле матки с преобладанием мышечных волокон в основном происходят контракция и ретракция. Во время схваток мышечные элементы, значительно растянутые в длину, при сокращении укорачиваются, смещаются, переплетаются друг с другом. Во время паузы волокна не возвращаются в состояние первоначального расположения, вследствие чего происходит смещение значительной части мускулатуры из нижних отделов матки в верхние. В результате стенки в теле матки прогрессирующе утолщаются. С ретракционной перегруппировкой мышц тесно связан параллельно идущий процесс дистракции шейки матки — растяжение круговой мускулатуры шейки. Продольно расположенные мышечные волокна тела матки в момент контракции и ретракции натягивают и влекут за собой циркулярно расположенные мышечные волокна шейки матки, способствуя раскрытию шейки матки.

Механизм сократительной деятельности матки во время родов детально изучен в 1960 г. Caldeyro-Barcia и Poseiro (Монтевидео, Уругвай). Исследователи вводили в стенку матки женщины на разных уровнях по время родовой деятельности эластичные микробаллончики, реагирующие на сокращение мышц, а в полость матки — катетер, реагирующий на внутриматочное давление. В результате этого регистрировалась гистерограмма — кривая сокращений матки.

Монтевидео представляет собой произведение средней амплитуды схватки на количество схваток за 10 мин. В норме эта величина равна 150—300 ЕМ. Принцип тройного нисходящего градиента заключается в следующем:

При сокращении матки по принципу тройного нисходящего градиента в родах создаются необходимые для открытия шейки матки натяжение циркулярной мускулатуры и повышение внутриматочного давления.

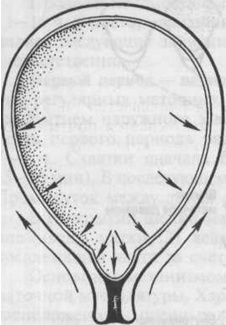

Во время сокращения вследствие равномерного давления со стороны стенок матки околоплодные воды по законам гидравлики устремляются в сторону нижнего сегмента матки (см.рис.). В центре нижнего отдела плодовместилища располагается внутренний зев канала шейки матки, в котором отсутствует сопротивление стенок матки. К внутреннему зеву смещаются околоплодные воды под действием повышенного внутриматочного давления. Под напором околоплодных вод нижний полюс плодного яйца отслаивается от стенок матки и внедряется во внутренний зев канала шейки. Эта часть оболочек нижнего полюса яйца, внедряющаяся вместе с околоплодными водами в канал шейки матки, называется плодным пузырем. Во время схваток плодный пузырь натягивается и все глубже вклинивается в канал шейки матки, расширяя ее изнутри.

Таким образом, в механизме раскрытия шейки матки имеет значение действие двух сил, направленных противоположно: 1) влечение снизу вверх поперечно расположенной мускулатуры нижнего сегмента за счет контракции и ретракции продольной мускулатуры тела матки и 2) давление сверху вниз за счет плодного пузыря или предлежащей части.

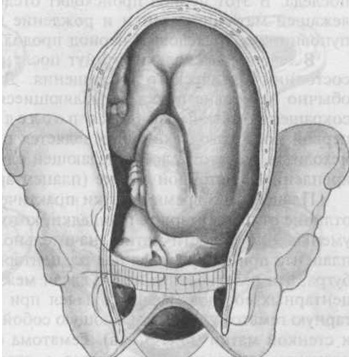

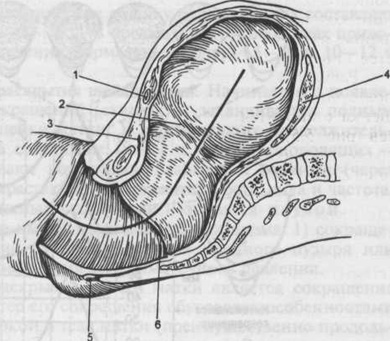

По мере раскрытия шейки матки происходят истончение и окончательное формирование нижнего сегмента из перешейка и шейки матки. Граница между истонченным нижним сегментом и телом матки имеет вид борозды и называется контракционным кольцом (см.рис.). Контракционное кольцо является функциональным образованием, свидетельствующим о хорошей сократительной способности матки. Высота стояния контракционного кольца над лонным сочленением коррелирует со степенью раскрытия шейки матки: чем больше раскрывается шейка матки, тем выше располагается контракционное кольцо над лонным сочленением.

1 — краевая вена; 2 — контракционное кольцо; 3 — мочевой пузырь; 4 — плацента; 5 — заднепроходное отверстие; 6 — наружный зев.

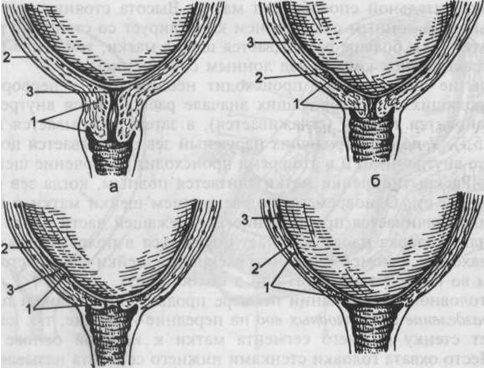

Раскрытие шейки матки происходит неодинаково у первородящих и повторнородящих. У первородящих вначале раскрывается внутренний зев, шейка становится тонкой (сглаживается), а затем раскрывается наружный зев (см.рис.).

а — шейка сохранена; б — начало сглаживания шейки; в — шейка сглажена; г — полное открытие шейки матки: 1 — шейка матки, 2 — перешеек, 3 — внутренний зев.

У повторнородящих наружный зев раскрывается почти одновременно с внутренним, и в это время происходит укорочение шейки матки (см.рис.). Раскрытие шейки матки считается полным, когда зев раскрывается до 10—12 см. Одновременно с раскрытием шейки матки в I периоде, как правило, начинается продвижение предлежащей части плода через родовой канал. Головка плода начинает опускаться в полость таза с началом схваток, находясь к моменту полного раскрытия шейки чаще всего большим сегментом во входе в малый таз или в полости таза.

При головном предлежании по мере продвижения головки плода происходит разделение околоплодных вод на передние и задние, так как головка прижимает стенку нижнего сегмента матки к костной основе родового канала. Место охвата головки стенками нижнего сегмента называется внутренним поясом соприкосновения (прилегания), который делит околоплодные воды на передние, находящиеся ниже пояса соприкосновения, и задние — выше пояса соприкосновения (см.рис.).

Рисунок: Формирование пояса соприкосновения (заштрихован) за счет прижатия головкой мягких тканей родового канала к стенкам таза (схема)

После полного или почти полного раскрытия шейки матки оболочка плодного пузыря под влиянием повышенного внутри маточного давления разрывается и передние воды изливаются (своевременное излитие околоплодных вод).

Если разрыв плодных оболочек происходит до начала родовой деятельности, то говорят о преждевременном, или дородовом, излитии околоплодных вод; если воды изливаются после начала родов, но до полного или почти полного открытия шейки матки, — о раннем излитии вод. При чрезмерной плотности оболочек плодный пузырь разрывается позже наступления полного раскрытия шейки матки — запоздалый разрыв плодного пузыря. Изредка оболочки плодного пузыря не разрываются, и плод рождается покрытый плодными оболочками —рождение в «сорочке». Иногда пузырь рвется не в нижнем полюсе, около наружного зева, а выше («высокий разрыв«). В таких случаях при вступившей и продвигающейся головке отверстие в плодном пузыре закрывается, и при влагалищном исследовании находят напрягающийся плодный пузырь.

После излития околоплодных вод схватки на некоторое время могут прекращаться или ослабевать, а затем вновь становятся сильными.

Пока плодный пузырь цел, внутриматочное давление на предлежащую часть плода равномерно или почти равномерно. После же вскрытия плодного пузыря создаются совершенно иные условия, так как внутриматочное давление выше, чем внешнее (атмосферное) давление. Это способствует образованию на предлежащей части родовой опухоли.

— при бимануальном исследовании определяются признаки «зрелости» шейки матки.

Началу родов предшествуют предвестники, которые переходят в прелиминарный период.

Нормальный прелиминарный период

характеризуется появлением при доношеной беременности нерегулярных по частоте, длительности и интенсивности схваткообразных болей внизу живота и в поясничной области. Продолжительность нормального прелиминарного периода не более 6 часов. Ритм сна и бодрствования при этом не нарушается. При влагалищном исследовании определяется «зрелая» шейка матки, слизистые выделения. Прелиминарные боли постепенно усиливаются и переходят в регулярные родовые схватки, т.е. начинается первый период родов.

Начало родов- это ритмично повторяющиеся каждые 10-15 мин сокращения мускулатуры матки (схватки), приводящие к сглаживанию шейки матки и раскрытию маточного зева. Различают 3 периода родов

1- период раскрытия от начала родов до полного раскрытия наружного зева шейки матки,

2- период изгнания плода от момента полного раскрытия маточного зева до рождения ребенка,

3- последовый период от момента рождения плода и заканчивается изгнанием последа.

По продолжительности различают роды: Затяжные- 18 ч и более,

— Стремительные- менее 4 ч у первородящих и менее 2 ч. у повторнородящих.

Средняя продолжительность нормальных родов у первородящих 10-12 часов, у повторнородящих- 7-8 часов. Наиболее продолжительным является первый период родов. В 1-м периоде родов различают латентную и активную фазы. Латентная фаза — промежуток времени от начала родовой деятельности до открытия маточного зева на 3-4 см. В латентную фазу происходят структурные изменения в шейке матки, ее укорочение, сглаживание, длительность этой фазы в среднем 5-6 часов. Латентная фаза переходит в активную фазу от раскрытия шейки матки на 3-4 см до ее полного раскрытия, характеризуется быстрым раскрытием маточного зева со скоростью 1,5-2 см/ч у первородящих и 2-2,5 см/ч у повторнородящих. Продолжительность схваток в течение 1 периода родов постепенно увеличивается от 10-15 сек до 60-80 сек, промежутки между схватками укорачиваются от 10-15 мин до 1-2 мин.

Во время схватки в мускулатуре матки происходят процессы, приводящие к раскрытию маточного зева:

— контракция- сокращения мышечных волокон,

— ретракция- изменение взаимного расположения сокращающихся мышечных волокон,

— дистракция шейки матки, когда сокращающиеся мышечные волокна тела матки смещают циркулярную мускулатуру шейки в стороны и вверх.

Раскрытию шейки матки способствует плодный пузырь, который выполняет роль гидравлического клина. Плодный пузырь формируется при перемещении околоплодных вод в сторону нижнего сегмента по законам гидравлики в результате равномерного давления со стороны дна и стенок матки. Так в результате повышенного внутриматочного давления с каждой схваткой воды устремляются к маточному зеву, где сопротивление отсутствует. Часть оболочек нижнего полюса плодного яйца с околоплодными водами, вклинивающаяся в маточный зев, называется плодным пузырем,

Таким образом, механизм раскрытия шейки матки состоит во взаимодействии основных двух противоположно направленных сил: ретракция мышечных волокон снизу вверх и давление плодного пузыря, как гидравлического клина, сверху вниз.

Когда предлежащая головка плода опускается в малый таз. она со всех сторон плотно прижимается к нижнему сегменту матки, образуя пояс соприкосновения. Пояс соприкосновения делит околоплодные воды на передние и задние. Околоплодные воды, находящиеся в плодном пузыре ниже пояса соприкосновения, называются передними водами, наибольшая часть околоплодных вод, располагающаяся выше пояса соприкосновения, называется задними водами. К концу первою периода родов при вступлении предлежащей головки плода в малый таз начинаются ее поступательные движения, плодный пузырь напрягается, оболочки перерастягиваются и разрываются. При разрыве плодного пузыря изливаются передние околоплодные воды, такое излитые околоплодных вод считают своевременным.

Различают несвоевременный разрыв плодных оболочек с излитием вод:

— преждевременное излитие околоплодных вод- до начала родовой деятельности,

— раннее излитие околоплодных вод- от начала родовой деятельности до раскрытия маточного зева на 5-6 см.,

— запоздалое излитие околоплодных вод- после полного раскрытия маточного зева, в периоде изгнания плода.

Во втором периоде родов происходит изгнание плода через родовые пути матери. К схваткам присоединяются потуги- ритмические сокращения брюшного пресса. Потуги наступают рефлекторно, непроизвольно и способствуют повышению внутрибрюшного давления. Повышение внутриматочного и внутрибрюшного давления способствует изгнанию плода из полости матки. Под влиянием родовых изгоняющих сил (схватки и потуги) плод совершает поступательные движения по оси родового канала и головка плода совершает вращательные движения- повороты вокруг продольной оси и вращения вокруг поперечной оси (сгибание и разгибание). Совокупность движений, совершаемых плодом при прохождении через малый таз и мягкие отделы родовых путей, называют биомеханизмом родов. Особенности биомеханизма родов зависят от предлежания, вида позиции плода, вставления головки, размеров и формы таза.

При прохождении головки через родовые пути происходит ее приспособление к форме и размерам таза матери. кости черепа смещаются в области швов и родничков относительно друг друга, черепные кости уплощаются или становятся выпуклыми, в результате этого изменяется форма головки. Изменения формы головки при прохождении ее через родовые пути называется конфигурацией.

В периоде изгнания на предлежащей части ниже пояса соприкосновения возникает родовая опухоль, которая представляет отёк мягких тканей из-за нарушения оттока венозной крови. При затруднении прихождения головки через родовые пути или при оперативных родах происходит кровоизлияние под надкостницу, возникает кефалогематома.

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Первый период родов – раскрытие и сглаживание шейки матки. Родовые изгоняющие силы

Родовые изгоняющие силы.

Родовые изгоняющие силы включают:

Схватки способствуют изгнанию плода – и з г о н я ю щ и е с х в а т к и.

Схватки возникают непроизвольно, роженица не может управлять ими

по своему желанию. Они наступают периодически через определённый промежуток времени. Промежутки между схватками называются паузами.

Сокращения матки обычно бывают болезненными, но степень болевых ощущений у разных женщин колеблется в широких пределах (зависит от порога болевой чувствительности).

Сокращения матки постепенно нарастают, достигают наивысшей степени, затем происходит расслабление мускулатуры, переходящее в паузу. При исследовании рукой легко улавливается, как матка уплотняется, становится твёрдой, а потом постепенно расслабляется.

Паузы между схватками в начале родов длятся 10 – 15 минут, затем укорачиваются; к концу периода изгнания длятся 2-3 минуты.

Как только схватки становятся ритмичными, повторяются не менее 5 в 1 час, то есть повторяются каждые 10 – 12 минут, а затем чаще. Ритм их нарастает, длительность схватки увеличивается от 20 секунд до 35 – 45 – 60 секунд, а пауза уменьшается до 3 – 4 минут, говорят о том, что начался первый период родов.

В первом периоде родов происходит постепенное сглаживание шейки матки, раскрытие наружного и внутреннего зева шеечного канала до степени, достаточной для изгнания плода из полости матки

1. Раскрытие и сглаживание шейки матки осуществляется под действием родовых схваток.

2. Раскрытию шейки матки способствует перемещение околоплодных вод в сторону канала шейки матки.

При каждой схватке мускулатура матки производит давление на содержимое плодного яйца, главным образом на околоплодные воды. Вследствие равномерного давления со стороны дна матки околоплодные воды по законам гидравлики устремляются в сторону нижнего сегмента матки. Здесь в центре нижнего отдела плодовместилища располагается внутренний зев канала шейки матки, где сопротивление отсутствует. К внутреннему зеву устремляются околоплодные воды и под их напором нижний полюс плодного яйца внедряется во внутренний зев канала шейки матки. Эта часть оболочек нижнего полюса плодного яйца называется плодным пузырём.

Во время схваток пузырь натягивается (наливается) и всё больше внедряется в канал шейки матки, расширяя его.

Шейка матки состоит из кавернозных пространств, заполненных кровью. Предлежащая часть кровь из этих пространств вытесняет, шейка истончается и постепенно исчезает, зев при этом раскрывается.

Процесс раскрытия шейки матки проходит различно у первородящих и повторнородящих.

У первородящих до начала первого периода родов наружный и внутренний зев закрыты. С началом первого периода родов раскрывается внутренний зев, далее постепенно расширяется канал шейки матки, который приобретает форму воронки, суживающейся книзу. По мере расширения канала укорачивается и, наконец, полностью сглаживается шейка матки. Остаётся закрытым только наружный зев. Дальше происходит истончение краёв наружного зева, он начинает раскрываться с каждой схваткой всё

больше и больше, пока не раскроется полностью (до 1- 12 см).

Пояс соприкосновения.

Во время каждой схватки околоплодные воды устремляются к нижнему полюсу плодного яйца; плодный пузырь натягивается (наливается) и внедряется в зев. Когда головка опускается, она со всех сторон соприкасается с нижним сегментом матки и прижимает эту область стенки матки ко входу в таз.

Место охвата головки стенками нижнего маточного сегмента называется пояс соприкосновения.Он делит околоплодные воды не передние и задние. Передние воды располагаются ниже пояса соприкосновения, задние – выше. Воды распределяются так: передних вод – 200 – 250 мл, задних – до 1,5 л. Во время схватки передний отрезок плодного пузыря напрягается, «клин» погружается в раскрывающуюся шейку матки. Такой плодный пузырь называется функционирующим.

Иногда передних вод бывает мало. Они не могут способствовать раскрытию шейки матки, а наоборот, натягиваясь на головке, препятствуют продвижению головки. Такой плодный пузырь называется плоским –не функционирующим. Он, препятствуя продвижению головки, способствует удлинению периода раскрытия, а, следовательно, и продолжительности родов. Такой плодный пузырь вскрывают.

Когда передние воды вне схватки не уходят из-за пояса соприкосновения, говорят о том, что этот плодный пузырь «готов к разрыву».

Разрыв плодного пузыря.

Разрыв плодного пузыря обычно происходит в конце первого периода родов, то есть при полном раскрытии, когда функция плодного пузыря выполнена.

Это своевременное излитие околоплодных вод.

У части рожениц воды изливаются несвоевременно:

«сухие роды», которые сопровождаются рядом осложнений, порой тяжёлых:

1. излитие околоплодных вод до образования пояса соприкосновения может привести к выпадению петель пуповины и мелких частей плода

(ручки или ножки), что осложняет течение родов и является угрозой для жизни плода;

2. более медленно идёт раскрытие шейки матки;

3. удлиняется первый период родов. если безводный период превышает 12 часов, говорят о длительном безводном периоде, что таит угрозу развития внутриматочной инфекции.

Биомеханизм родов.

Для костного таза характерна неодинаковая величина его стенок и размеров в отдельных плоскостях. Стенки малого таза неровные: симфиз значительно короче крестца, внутренняя поверхность последнего вогнута. Форма малого таза на разных уровнях неодинакова: вход имеет поперечно вытянутую форму, полость таза – круглую, выход – вид овала, вытянутого в переднезаднем направлении.

При продвижению по родовому каналу головка совершает ряд движений. Она проделывает поступательные движение, повороты вокруг продольной оси и вращение вокруг поперечной оси – сгибание и разгибание.