Что такое разговорные слова в русском языке 6 класс

Разговорные слова: примеры лексики и их эмоциональная окраска

Речь в русском языке многообразна, все пишут по-разному, некоторые используют разговорную лексику, а кто-то просторечную, а некоторые используют нейтральные слова. Мы узнаем их чего эта лексика состоит и как она образуется, так же чем разговорные слова отличаются от нейтральных и книжных.

Что такое разговорная и просторечная лексика? Примеры слов разговорной лексики

К лексике разговорного стиля относятся слова, придающие речи свободный характер. В сравнении с литературным языком считается стилистически сниженной.

Просторечные лексика – слова со стилистически сниженным оттенком.

Примеры разговорных и просторечных слов: сыночка, тупить, типок, бабка, шухер, плакса, дочурка, стипуха, общага, трэш, ляп, псина, харя, досюда, морда, туповатый, свеновский, шиппер, постанова, бабуся, галиматья, падаль, типа, гопник, гадина, дайк, буч.

Эмоциональная окраска разговорной лексики

Замечали ли вы когда-нибудь, насколько наша речь экспрессивна? А задумывались, откуда в ней столько образности? Эмоциональность большего числа разговорных слов создается переносностью их значений: винегрет (смешение разнородных понятий), липнуть (назойливо приставать с чем-либо), конура (тесное, грязное помещении), каланча (человек высокого роста), баталия (шумная ссора), стрекоза (подвижная девочка, девушка).

Но не все разговорные выражения могут выражать эмоциональную оценку. Не имеют этой способности слова разговорной речи: в обнимку, билетерша, впрямь, восвояси, досюда, кадровик, газировка, ненадеванный, обнова, перекур, мигом, струхнуть, вроде, столярничать и т. п.

Что относится к разговорной лексике? Ее типы

Среди разговорной лексики можно выделить несколько групп:

Жаргонная лексика (жаргонизмы) – лексика, используемая узким кругом лиц, объединенных чем-либо. Примеры разговорных слов в жаргонной лексике: герыч (героин), днюха (день рождения), в шоколаде (в хороших отношениях), бодяга (длинный, нудный разговор), весло (ложка), лавэ (деньги), голимый (тупой), ништяк (прекрасно), хомяк (домашняя страница браузера).

Лексика арго (арготизмы) – слова или выражения закрытой группы лиц. Этот раздел лексики был образован благодаря тюремным или лагерным разговорам, информацию в которых старались засекретить как можно сильнее. Примеры разговорных и просторечных слов среди арготизмов: блоть (блатные), бродяга (правильный преступник), вертухай/цирик (работник СИЗО), волчий билет (справка об освобождении), грузить (давать показания), дрэк (ерунда, что-то нестоящее), жало/заточка (лицо), крыса (ворующий у своих), малява (записка), мурка (понятия), откинуться (освободиться).

Неологизмы – выражения, созданные для описания новых явлений, чаще всего заимствованные. Из-за большого обилия новых выражений неологизмы вскоре утрачивают свой статус и становятся принадлежностью активного словарного запаса. Примеры разговорных слов: хайп (ажиотаж), трэш (что-то страшное), демисексуал (человек, который может вступить в отношения только с тем, кто ему близок), ритер (писатель), харассмент (преследования, угрозы, домогательства).

Сленг – слова и выражения, употребляемые людьми определенных профессий или возрастных групп. Примеры: степа/стипуха (стипендия), общага (общежитие), хвосты (академические долги), шипперить/пейринговать (представлять кого-то как пару, причем неважно, являются ли они реальной парой), краш (объект обожания), стэнить/фанатеть (любить какую-то известную личность, являться поклонником), академ (академический отпуск), шпоры (шпаргалки), клава (клавиатура), ДР (день рождения).

Диалектизмы – фразы, сфера употребления которых ограничена определенной территорией. Примеры разговорных слов среди диалектизмов: балякать/гутарить (разговаривать), бурак (свекла), кочет (петух), зенки (глаза), шаберка (соседка), попелица (пепел), дежка (деревянная бочка), баз (двор), крыга (льдина), гомонок (кошелек).

Словообразование

Но разговорная лексика пополняется не только благодаря новым выражениям или новым образным смыслам. Часто старые слова из книжной речи легко превращаются в разговорные из-за различных способов сращения словосочетаний: ползунки, безпризорник, микроволновка, курилка, мобила; аббревиации: ИМХО (имею мнение, хочу озвучить), БУР (барак усиленного режима); и морфемных единиц:

Заключение

Теперь вы знаете, что такое разговорная лексика, увидели ее примеры. После прочтения попробуйте проследить за своей речью: много ли вы употребляете этих фраз? Чем меньше их в вашей речи, тем лучше. Но и полностью эти слова нельзя исключать из своего словарного запаса. Иначе как убедить хулигана, которого вы встретили где-нибудь в переулке, что ваш телефон и кошелек ему никоим образом не пригодятся?

Разговорный стиль речи помогает нам общаться в повседневной жизни. Он отличается своей легкостью и непосредственностью. В нем, по факту, отсутствует все правила, и именно это отсутствие создало определенные характеристики.

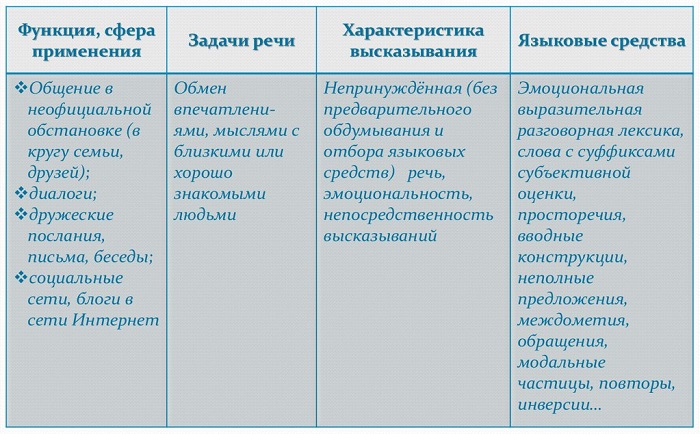

Черты и цели

Разговорный стиль речи используется для обычного общения, где не требуется никаких строгих правил и границ.

Создан для высказывания своих чувств, мыслей, переживаний, обмена информацией по бытовым вопросам.

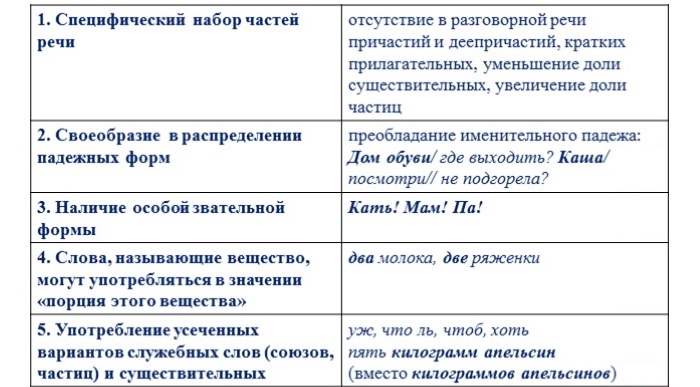

Для разговорного жанра в большей степени используется разговорная лексика. Основные ее признаки:

Функции и жанры разговорного стиля речи

Очевидно, что примеры разговорного стиля можно услышать в устной речи, но он так же бывает представлен и в форме текста. Это могут быть личные переписки, записки, письма личного характера. Так же может использоваться в литературе в художественном стиле, раскрывая особенности быта людей и их общения.

Жанры разговорного стиля определяются по числу говорящих. Это может быть большая компания, где разговор поддерживают несколько собеседников или где слушают только одного человека.

Различают такие жанры разговорной речи:

Диалог является основным и самым популярным жанром. В нем присутствует два человека, которые поочередно то говорят, то слушают. Именно в этом случае диалог очень тесно связан с монологом, а монолог в свою очередь может перебиваться вопросами и фразами собеседников.

Полилог в разговоре отличается ведением несколько тем сразу. Например, собеседник, отвлекаясь от одной из тем в разговоре, может вмешаться в другие разговоры и вести несколько тем одновременно.

Для лучшего понимания представим ситуацию, когда два человека ужинают в ресторане, говорят о работе, но параллельно высказываются о еде:

А: Как у тебя на работе дела? Ты сегодня явно уставшая.

Б: Ужасно много работы. Еще считать и строить графики. Ты будешь заказывать какой-нибудь салат?

А: Да, я, пожалуй, начну с салата. День закончился, поэтому нужно отвлечься от работы.

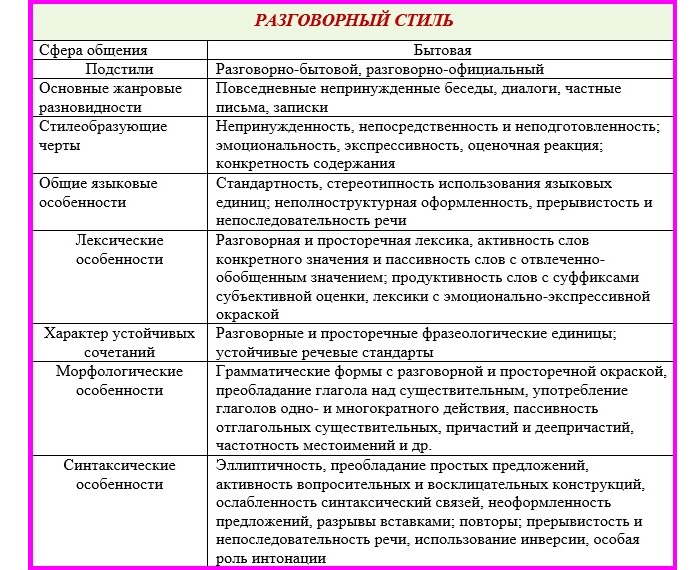

Лексические особенности

Иноязычные слова, которые прозвали сленгом. Например:

го (пошли), агриться (злиться), баттхерт (негодование), фейк (подделка);

Субстантивированные прилагательные. Это процесс перехода прилагательных в существительные: зубной, гостиная, булочная, жаркое, первое, второе и т. д.;

Использование фразеологизмов: кот наплакал, потерять голову, в двух шагах и т. п.

Морфологические особенности

В русском языке разговорный стиль реализуется в основном в диалогах: как в устном его проявлении, так и в письменно. Из этого следует, что для разговорной речи характерно частое употребление местоимений за необходимостью обозначать участников диалога, указать, о ком (о чем) идет речь и о месте события.

Самой популярной частью речи в разговорном стиле являются глаголы. Они встречаются намного чаще, чем существительные, так как именно эти части речи несут основной смысл. Это именно то, чего мы и добиваемся в живом диалоге.

Прилагательные так же используются в разговорной речи, но не так часто. В основном пользуются притяжательными прилагательными, чтобы указать на принадлежность предмета.

Деепричастия и причастия не встречаются совсем. В разговорном жанре речи желательно избегать сложных конструкций для ясности и лаконичности высказывания. Чтобы выразить свои эмоции, т. к. это является одной из характерных черт, используют частицы и междометия.

Синтаксические особенности

Синтаксис отличается своей разнообразностью в сравнении с другими жанрами речи. Это обусловлено тем, что обычно бытовой разговор не подготовлен и не вычитан, как это происходит в других стилях, например, в научном или художественном.

1. Сложные предложения не используются вообще, а простые чаще всего неполные и очень короткие:

— Мне без сахара. С лимоном.

2. Широко используется необычная инверсия в предложениях. На первое место ставится слово, на которое участник диалога хочет сделать акцент:

— С двойкой, что делать то?

3. Используются предложения, которые состоят из одного слова, чтобы направить разговор в интересующее собеседника русло или отметить свое нахождение в диалоге: да, нет, почему, возможно, понятно, ясно и т. п.;

4. Вводные слова в разговорном стиле широко применяются. Некоторых из них, которыми рассказчик пользуется довольно часто, назвали словами-паразитами. По окраске этих вводных слов можно определить, насколько комфортно себя чувствует человек в присутствии других, как свободно общается на языке: короче, ну, на этом, значит, типа и т. п.;

5. Распространение лексических повторов усиливает характеристику (еле-еле, далеко-далеко), а также может выдерживать время (так-так-так);

6. При пересказе или обсуждении события могут использоваться вставные конструкции для уточнения и пояснения главного предложения:

Попросил помощи у Санька (учились с ним вместе). Он мне машину несколько раз из сугроба вытаскивал и сейчас помог.

Разговорная лексика. Разговорные слова: примеры употребления в русском языке

Наша речь невероятно многообразна и насыщена. Кто-то пишет: «Здравствуй, как дела?», а кто-то: «Здорово, ну че, как жизнь молодая?». Кто-то в речи старается использовать нейтральные слова, а кто-то, не задумываясь, использует разговорную лексику. Но что это такое? Разговорная и просторечная лексика являются крупным пластом лексики русского языка. Из чего она состоит, как образуется, чем отличается от стилистически нейтральной или книжной, вы узнаете из этой статьи на простых и понятных примерах.

Что такое разговорная и просторечная лексика? Примеры слов разговорной лексики

К лексике разговорного стиля относятся слова, придающие речи свободный характер. В сравнении с литературным языком считается стилистически сниженной.

Примеры разговорных и просторечных слов: сыночка, тупить, типок, бабка, шухер, плакса, дочурка, стипуха, общага, трэш, ляп, псина, харя, досюда, морда, туповатый, свеновский, шиппер, постанова, бабуся, галиматья, падаль, типа, гопник, гадина, дайк, буч.

Эмоциональная окраска разговорной лексики

Замечали ли вы когда-нибудь, насколько наша речь экспрессивна? А задумывались, откуда в ней столько образности? Эмоциональность большего числа разговорных слов создается переносностью их значений: винегрет (смешение разнородных понятий), липнуть (назойливо приставать с чем-либо), конура (тесное, грязное помещении), каланча (человек высокого роста), баталия (шумная ссора), стрекоза (подвижная девочка, девушка).

Но не все разговорные выражения могут выражать эмоциональную оценку. Не имеют этой способности слова разговорной речи: в обнимку, билетерша, впрямь, восвояси, досюда, кадровик, газировка, ненадеванный, обнова, перекур, мигом, струхнуть, вроде, столярничать и т. п.

Что относится к разговорной лексике? Ее типы

Важно понимать, что некоторые фразы, часто употребляемые в нашей речи, не являются разговорными. Например, слово «мама» не разговорное, а стилистически нейтральное, в отличие от его другой формы — «мамка». Как их отличить? Нейтральная лексика не кажется «чужой» в книжных стилях.

Среди разговорной лексики можно выделить несколько групп:

Профессионализмы — лексика, употребляемая только в определенных профессиях. Примеры разговорных слов: ляп (опечатка), баранка (руль), кастрюля (синхрофазотрон), флюшка (флюорография), груз-200 (убитые солдаты), пленка (ЭКГ), тубик (туберкулез), физа (физ.раствор).

Словообразование

Но разговорная лексика пополняется не только благодаря новым выражениям или новым образным смыслам. Часто старые слова из книжной речи легко превращаются в разговорные из-за различных способов сращения словосочетаний: ползунки, безпризорник, микроволновка, курилка, мобила; аббревиации: ИМХО (имею мнение, хочу озвучить), БУР (барак усиленного режима); и морфемных единиц:

Заключение

Теперь вы знаете, что такое разговорная лексика, увидели ее примеры. После прочтения попробуйте проследить за своей речью: много ли вы употребляете этих фраз? Чем меньше их в вашей речи, тем лучше. Но и полностью эти слова нельзя исключать из своего словарного запаса. Иначе как убедить хулигана, которого вы встретили где-нибудь в переулке, что ваш телефон и кошелек ему никоим образом не пригодятся?

Разговорные слова: примеры употребления в русском языке. Какие слова называют разговорными? — все интересные факты и достижения науки и образования на сайт

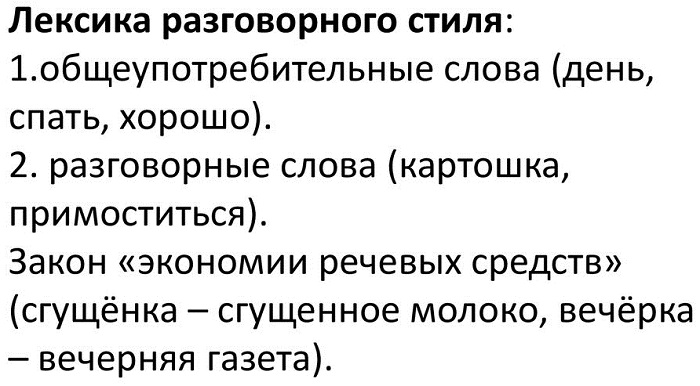

Разряды разговорной лексики

В наиболее общем плане можно выделить две группы разговорной лексики: это общеупотребительные, нейтральные слова (день, год, работать, спать, рано, можно, хороший, старый) и слова собственно разговорные (читалка, заправский, примоститься). Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: Словарь-справочник. [Электронный документ]

Разговорные слова, в свою очередь, подразделяются на разговорно-обиходные и просторечные.

Разговорно-обиходная лексика в основном включает лексемы, нейтрально стилистически окрашенные, описывающие бытовые явления, но имеющие внешние признаки разговорной речи (пятерка, потолковать, поспеть).

В состав просторечной лексики входят слова собственно просторечные и грубофамильярные. Употребление последних не всегда уместно и обязательно должно быть стилистически оправдано. Экспрессивная окраска таких слов варьируется от негативной до оскорбительной, уничижительной (алкаш, осел, стерва, трепло, умишко). В состав этого же пласта входит бранная, обсценная лексика. Интересно то, что значение просторечных выражений в некоторых случаях может определяться в зависимости от контекста (фраза ах ты сукин сын может обозначать как презрение, так и восхищение) и обозначаться интонацией.

Функции разговорной лексики в художественном произведении

Разговорный стиль речи реализуется преимущественно в устной форме. В письменном виде он может проявляться, например, при общении с помощью электронных средств (сообщения в чатах, смс), при обмене небольшими записками и т.д.

Мы можем выделить следующие основные функции, которые выполняют слова разговорного стиля в художественных произведениях:

2. Указание на размер объектов. Большущий, малехонький, домище, хибарка.

3. Создание комического эффекта.

4. Передача колорита описываемой эпохи, местности. Для этого зачастую употребляются диалектные просторечия: Гутарили про него по хутору чудное Шолохов М. Тихий Дон. [Электронный документ]

5. Создание речевой характеристики персонажа.

Мы уделим наибольшее внимание последнему пункту: во второй главе курсовой работы нас будет интересовать проявление именно этой функции. То, каким образом изъясняется тот или иной персонаж, позволяет нам судить об уровне его образованности, о том, как он воспринимает окружающий мир, что чувствует по отношению к другим персонажам. Все это помогает нам проследить за ходом авторской мысли, понять, какую роль каждый герой играет в повествовании.

лексика разговорный стиль художественный

Разговорная лексика используется в бытовом общении (дома, на работе с друзьями, в неофициальной обстановке). Разговорные слова нельзя употребить в беседе с человеком, с которым мы связаны официальными отношениями, или в официальной обстановке.

Разговорная лексика представляет преимущественно разговорный стиль речи. Она не нарушает общепринятых норм литературной речи, хотя ей свойственна известная свобода в выборе средств. Например, вместо выражений промокательная бумага, читальный зал, сушильный аппарат часто употребляют слова промокашка, читалка, сушилка (вполне допустимые в разговорной речи, они неуместны при официальном, деловом общении).

В разговорной лексике также встречаются слова положительные: дочурка, голубушка, бутуз, смешинка и выражающие отрицательную оценку называемых понятий: мелюзга, ретивый, хихикать, бахвалиться

Разговорный стиль противопоставлен книжным и используется в непринужденных беседах, чаще в неофициальной обстановке. Основная форма существования – устная, но может быть осуществлен и в письменной форме (записки, частные письма, фиксация речи персонажей, а иногда и авторской речи в художественных произведениях).

Задача речи – общение, обмена впечатлениями. Отличительными признаками разговорного стиля являются неофициальность, непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, использование мимики и жеста.

Для публицистического стиля характерно использование следующих языковых средств:

на фонетическом уровне:

бо?льшая степень редукции гласных, произносительная компрессия слов (сейчас [щ’ас], здравствуйте [(з)дра?с’т’и]);

разнообразное интонирование при относительно свободном порядке слов;

на уровне лексики и словообразования:

использование разговорной и просторечной лексики, жаргона (работяга, электричка, дотошный, потихоньку, лебезить);

преимущественное употребление конкретной лексики, незначительное использование абстрактных, терминологических слов;

экспрессивность и оценочность в лексике и словообразовании (обалденно, бух, книжонка, здоровенный);

частое использование фразеологизмов;

на уровне морфологии:

наиболее частое из всех стилей употребление личных местоимений;

преобладание употребления глаголов над употреблением существительных;

редкое использование причастий и кратких прилагательных, неиспользование деепричастий;

несклоняемость сложных числительных, склоняемость аббревиатур;

употребление частиц, междометий;

частое переносное использование морфологических средств (например, использование времен и наклонений в несвойственных им в книжных стилях значении);

на синтаксическом уровне:

употребление односоставных и неполных предложений;

отсутствие сложных синтаксических конструкций;

бессоюзие сложного предложения;

частое использование побудительных, вопросительных и восклицательных предложений;

В качестве примера приведем высказывание одного из персонажей рассказа А. П. Чехова «Месть»:

– Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В этом небольшом отрывке нашли отражение следующие черты разговорного стиля:

– вопросительные и восклицательные предложения,

– междометие разговорного стиля черт возьми,

– личные местоимения 1 и 2 лица, глаголы в этой же форме.

Еще один пример – отрывок из письма А. С. Пушкина к жене, Н. Н. Пушкиной, от 3 августа 1834 года:

Стыдно, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая, кто виноват, я или почта, и оставляешь меня две недели без известия о себе и о детях. Я так был смущен, что не знал, что и подумать. Письмо твое успокоило меня, но не утешило. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура.

В этом отрывке проявились следующие языковые признаки разговорного стиля:

– использование разговорной и просторечной лексики: женка, таскаться, скверный, разъезжать, что за охота, союз да в значении ‘но’, частицы уж и вовсе не, вводное слово видно,

– слово с оценочным словообразовательным суффиксом городишко,

– инверсионный порядок слов в некоторых предложениях,

– лексический повтор слова скверный,

– наличие вопросительного предложения,

– употребление личных местоимений 1 и 2 лица единственного числа,

– употребление глаголов в настоящем времени,

– употребление отсутствующей в языке формы множественного числа слова Калуга (по Калугам разъезжать) для обозначения всех маленьких провинциальных городов.

Мы говорим не так, как пишем, и если записать разговорную речь, то она будет выглядеть настолько непривычно, что нам невольно захочется внести в неё поправки в соответствии с нормами письменной речи. Однако этого делать не следует, потому что разговорный стиль подчиняется своим собственным нормам и то, что не оправдано в книжной речи, вполне уместно в непринужденной беседе.

В повседневном общении реализуется конкретный, ассоциативный способ мышления и непосредственный, экспрессивный характер выражения. Отсюда неупорядоченность, фрагментарность речевых форм и эмоциональность стиля.

Как и любой стиль, разговорный имеет свою особую сферу применения, определенную тематику. Чаще всего предметом разговора становятся погода, здоровье, новости, какие-либо интересные события, покупки, цены. Возможно, конечно, и обсуждение политической обстановки, научных достижений, новостей в культурной жизни, но и эти темы подчиняются правилам разговорного стиля, его синтаксическому строю, хотя в подобных случаях лексика разговоров обогащается книжными словами, терминами.

Для непринужденной беседы необходимым условием является отсутствие официальности, доверительные, свободные отношения между участниками диалога или полилога. Установка на естественное, неподготовленное общение определяет отношение говорящих к языковым средствам.

В радио- и тележурналистике особые правила произношения и интонации. С одной стороны, в импровизированных, не подготовленных текстах (беседа, интервью) закономерно и естественно следование произносительным нормам разговорного стиля, однако не просторечным вариантам, а нейтральным. В то же время высокая культура речи говорящего требует точности произнесения слов, постановки ударений, выразительности интонационного рисунка речи.

Особое место в разговорной лексике занимают слова с самым общим или неопределенным значением, которое конкретизируется в ситуации: вещь, штука, дело, история. К ним близки «пустые» слова, обретающие определенное значение лишь в контексте (волынка, бандура, драндулет). Например: А куда эту бандуру денем? (о шкафе); Знаем мы эту музыку.

Синтаксис разговорной речи весьма своеобразен, что обусловлено ее устной формой и яркой экспрессией. Здесь господствуют простые предложения, чаще неполные, самой разнообразной структуры (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные и другие) и предельно короткие. Ситуация восполняет пропуски в речи, которая вполне понятна говорящим: Покажите, пожалуйста, в линейку (при покупке тетрадей); Таганку я не хочу (при выборе билетов в театр); Вам от сердца? (в аптеке) и т.д.

В устной речи мы часто не называем предмет, а описываем его: В шляпе здесь не проходила? Они любят смотреть до шестнадцати (имеются в виду фильмы). В результате неподготовленности речи в ней возникают присоединительные конструкции: Надо ехать. В Санкт-Петербург. На конференцию. Такое дробление фразы объясняется тем, что мысль развивается ассоциативно, говорящий словно припоминает подробности и дополняет высказывание.

Для типичных разговорных сложных предложений характерно ослабление функции придаточного, слияние его с главным, структурная редукция: Ты могла бы поговорить о чем захотела; Будешь работать с кем прикажут; Зови кого хочешь; Живу как придется.

В ряде разговорных типов предложений могут совмещаться вопросно-ответные построения и отражаться структурные черты диалогической речи, например: Кого я уважаю на курсе, так это Иванова; Кто мне нужен, так это ты.

Следует отметить и такие черты разговорного синтаксиса:

Употребление местоимения, дублирующего подлежащее: Вера, она поздно приходит; Участковый, он это заметил.

Вынесение в начало предложения важного по смыслу слова из придаточной части: Хлеб я люблю, чтоб всегда свежий.

Употребление слов-предложений: Ладно; Ясно; Можно; Да; Нет; Отчего же? Конечно! Еще бы! Ну да! Да нет! Возможно.

Активность вводных слов: может быть, кажется, к счастью, как говорится, так сказать, скажем так, знаете.

Широкое распространение лексических повторов: Так-так, вот-вот, еле-еле, далеко-далеко, быстро-быстро и т.п.

В заключение отметим, что разговорный стиль в большей степени, чем все другие стили, обладает ярким своеобразием языковых черт, выходящих за рамки нормированного литературного языка. Он может служить убедительным доказательством того, что стилистическая норма принципиально отличается от литературной. Каждый из функциональных стилей выработал свои собственные нормы, с которыми следует считаться. Это не значит, что разговорная речь всегда вступает в противоречие с литературными языковыми правилами. Отступления от нормы могут колебаться в зависимости от внутристилевого расслоения разговорного стиля. В нем есть разновидности сниженной, грубой речи, просторечие, впитавшее влияние местных говоров, и т.д. Но разговорная речь интеллигентных, образованных людей вполне литературна, и в то же время она резко отличается от книжной, связанной строгими нормами других функциональных стилей.

Русский национальный язык, являющийся объектом изучения науки о языке, состоит из нескольких разновидностей. Базисным элементом языка как единой знаковой системы общения и передачи информации является русский литературный язык, который считается высшей образцовой формой национального языка. Этот тип языка складывался постепенно, он и сейчас находится в состоянии постоянного развития. На него влияют писатели, поэты и другие мастера слова, создавая новые литературные нормы.

Все описанные выше процессы являются следствием развития цивилизации на современном этапе. В условиях постиндустриального общества (его также называют информационным) роль информации постоянно возрастает. Необходимо отметить, что значительная доля в информационном потоке принадлежит печатным изданиям: газетам, журналам и т.п. С целью выделения наиболее важного материала из общей массы, представителям СМИ приходится прибегать к различным приемам экспрессии. Достигается это зачастую путем нарушения стилистического единообразия текста или же использования разговорных слов, просторечий, жаргонизмов и сленговых понятий. Любая статья в газете представляет собой авторский текст, который отражает авторскую позицию на то событие, о котором идет речь. Подобного рода материалам свойственна некоторая оценочность, стилистическая окраска слов. В составе оценочной лексики публицистических текстов главную роль играет экспрессия. К ней относятся слова, усиливающие выразительность письменной речи. Необходимо отметить, что значительная часть лексики стилистически нейтральна, т.е. может употребляться в любых видах устной и письменной речи, не придавая ей никаких стилистических оттенков. Однако при употреблении слов нельзя не учитывать их принадлежность к тому или иному стилю речи. В современном русском языке выделяются книжный и разговорный типы. Книжный тип включает в себя научный, публицистический, официально-деловой. Носителями публицистического типа являются газеты и другие печатные периодические издания.

Тема предлагаемой работы – «Разговорная и просторечная лексика в газетных публикациях на страницах газеты Известия».

Объектом исследования в работе является разговорная речь.

Предметом исследования является классификация разговорных и просторечных слов в газете «Известия».

Цель работы заключается в описании и попытке классифицировать типы разговорных слов в газете «Известия».

Поставленные цели привели к следующим задачам:

· рассмотреть понятие «разговорная речь»;

· описать использование разностильной лексики в публицистической речи;

· классифицировать разговорные и просторечные слова в газете «Известия».

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Глава I Понятие разговорной речи и ее особенности

1.1 Взаимосвязь литературного языка и разговорной речи

Проблема проникновения разговорных слов в литературный язык волнует многих ученых. Определенный «бум» в количестве публикаций на эту тему приходится на восьмидесятые годы. Это было обусловлено рядом социальных и политических процессов, на которые реагировал язык. В то время происходила «перестройка» существующего строя. Смягчение цензуры повлияло на стилистические характеристики газетных статей. (5,с.73).

Долгое время считалось, что говорят так же или примерно так же, как и пишут. Только в 60-е гг. нашего столетия, когда появилась возможность фиксировать разговорную речь с помощью магнитофонов и эта речь попала в полном объеме в поле зрения языковедов, выяснилось, что для лингвистического осмысления разговорной речи существующие кодификации не вполне пригодны.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность языка, а соответственно и как особый объект лингвистического исследования характеризуется тремя экстралингвистическими, внешними по отношению к языку, признаками.

Важнейшим признаком разговорной речи является ее спонтанность, неподготовленность. Если при создании даже таких простых письменных текстов, как, например, дружеское письмо, не говоря уже о сложных текстах типа научной работы, каждое высказывание обдумывается, многие «трудные» тексты пишутся сначала вчерне, то спонтанный текст не требует подобного рода операций. Спонтанное создание разговорного текста объясняет, почему ни лингвисты, ни тем более просто носители языка не замечали его больших отличий от кодифицированных текстов: языковые разговорные особенности не осознаются, не фиксируются сознанием в отличие от кодифицированных языковых показателей

Второй отличительный признак разговорной речи состоит в том, что разговорное общение возможно только при неофициальных отношениях между говорящими.

И, наконец, третьим признаком разговорной речи является то, что она может реализоваться только при непосредственном участии говорящих. Такое участие говорящих в коммуникации очевидно при диалогическом общении(5,с.186).

Как уже сказано, спонтанность разговорной речи, ее большие отличия от кодифицированной речи ведут к тому, что так или иначе зафиксированные на письме разговорные тексты оставляют у носителей языка впечатление некоторой неупорядоченности, многое в этих текстах воспринимается как речевая небрежность или просто как ошибка. Происходит это именно потому, что разговорная речь оценивается с позиций кодифицированных предписаний. На самом же деле она имеет свои нормы, которые не могут и не должны оцениваться как ненормативные. Разговорные особенности регулярно, последовательно проявляют себя в речи носителей языка, которые безупречно владеют кодифицированными нормами и всеми кодифицированными функциональными разновидностями литературного языка.

1.2 Употребление разностильной лексики в публицистической речи

Функциональным стилем называется исторически сложившаяся и социально осознанная система речевых средств, используемых в той или иной сфере общения(5, с. 57).

В современном русском языке выделяются книжные стили: научный, публицистический, официально-деловой. Им стилистически противопоставлена разговорная речь, выступающая обычно в характерной для нее устной форме.

Стилистическая характеристика слова определяется тем, как оно воспринимается говорящими: как закрепленное за определенным функциональным стилем или как уместное в любом стиле, общеупотребительное. Стилевой закрепленности слова способствует его тематическая отнесенность.

Наряду с функциональными стилями выделяются и экспрессивные стили, для которых важнейшей является функция воздействия.

Основным средством достижения желаемой экспрессивной окраски речи является оценочная лексика. В ее составе можно выделить три разновидности.

1. Слова с ярким оценочным значением. К ним принадлежат слова-«характеристики» (предтеча, провозвестник, брюзга, пустомеля, разгильдяй и др.), а также слова, содержащие оценку факта, явления, признака, действия (предназначение, предначертание, делячество, очковтирательство, судьбоносный, нерукотворный, безответственный, допотопный; дерзать, вдохновить, опорочить, напакостить).

2. Многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но получающие яркую эмоциональную окраску при метафорическом употреблении. Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона; в переносном значении используют глаголы: петь, шипеть, пилить, грызть, копать, зевать, моргать и т. п.

От всех этих слов резко отличаются сниженные, которые выделены пометами: шутливое (благоверный, новоиспеченный), ироническое (соблаговолить, хваленый), фамильярное (недурственный, шушукаться), неодобрительное (педант), пренебрежительное (малевать), презрительное (подхалим), уничижительное (хлюпик), вульгарное (хапуга), бранное (дурак).

Эмоционально-экспрессивная окраска наслаивается на функциональную, дополняя ее стилистическую характеристику. Нейтральные в эмоционально-экспрессивном отношении слова обычно относятся к общеупотребительной лексике. Эмоционально-экспрессивные слова распределяются между книжной, разговорной и просторечной лексикой.

Публицистический стиль, в отличие от других книжных стилей, открыт для использования иностилевой лексики. В нем нередко можно встретить термины (Напр. Canon, компьютерный факс, факсимильный, струйный принтер, сканер и фотокопир, РС-факсимильные) Лексика научная, терминологическая здесь может оказаться рядом с экспрессивно окрашенной разговорной, что, однако, не нарушает стилистических норм публицистической речи, а способствует усилению ее действенности.

Характерной особенностью современных публицистических текстов является соединение книжной и разговорной лексики. Смешение стилей нередко встречается даже в статьях на политические, экономические темы. Например: Не секрет, что наше правительство по уши в долгах и, судя по всему, решится на отчаянный шаг, запустив печатный станок. Однако эксперты Центрального банка полагают, что обвала не предвидится. Необеспеченные деньги выпускаются и сейчас, поэтому, если купюры нарисуют, это вряд ли приведет в ближайшем будущем к обвалу финансового рынка.

Ошибки в употреблении стилистически окрашенной лексики не следует путать, однако, с сознательным смешением стилей, в котором публицисты находят животворный источник юмора, иронии. Современный публицистический стиль испытывает сильную экспансию просторечия. Во многих журналах и газетах господствует сниженный стиль, насыщенный оценочной литературной лексикой.

Выводы по I-ой главе

Существует определенная тенденция смешения стилей в современных публицистических текстах. Это объясняется тем, что публицистический стиль допускает использование разностилевой лексики.

Под разностилевой лексикой мы понимаем слова, стилистически неравномерно окрашенные.

В публицистическом стиле наряду с общеупотребительной и книжной лексикой широко употребляются разговорные слова с различной степенью экспрессивной окраски и просторечные слова.

Глава II Класссификация разговорных и просторечных слов в текстах газеты «Известия»

2.1 Стилистика публицистического текста газеты «Известия»

Необходимо учесть, что газетные статьи являются типичным примером публицистического стиля. Однако в последнее время в них все чаще проникают элементы других стилей. Встретить научную статью со сложными терминами в обычной газете для читателя практически повседневное дело.

Необходимо отметить и особую структуру объекта нашего исследования. Если в семидесятые годы газета представляла собой 4-6 страничное издание с двумя основными разделами: новости и международная панорама, то сейчас «Известия» 12-15 страничное издание. Основными разделами являются «Новости. Люди», «Новости. События», «Экономика», «Культура», «Экспертиза». Особый интерес представляет колонка обозревателя, где можно найти интересные публикации на злободневную тему. Особенностью газеты 70-80 годов было регулярное появление на ее страницах памфлета, высмеивающего пороки советского общества того времени.

Несмотря на общий характер тяготения к экспрессии, ее фактические реализации, конечно, по большей части увязаны с содержанием и замыслом.

Для анализа стилистики газетных статей «Известий» были использованы выпуски различных периодов. Для исследования были выбраны статьи из разных («Новости. Люди», «Новости. События», «Экономика», «Культура», «Экспертиза») разделов газеты «Известия». Всего было исследовано сорок статей и заголовков к ним. Из них просторечных слов –тринадцать; разговорных слов двадцать семь. Статьи выбирались в произвольном порядке.

2.2 Разговорные и просторечные слова в газете «Известия»

При работе над материалом мы обратили внимание на большое количество разговорных и просторечных слов. Мы попытались разделить их на следующие тематические группы:

1.Разговорные и просторечные слова, обозначающие наименования лиц по профессии, роду деятельности, или занимаемой должности:

Подчеркнутое слово является разговорным. Разговорное название специалиста, работающего на телевидении.

2.Почему эти гады-киношники переписывают сюжет?

Киношники – разговорное название представителей профессий, связанных с кино.

3.»Большая ложь мелкого политикана»

Беспринципный политический деятель, а также (в разговорной речи) вообще ловкий и беспринципный делец.

Разговорное название работников транспорта.

6.Грузинские горные стрелки заговорят по – другому.

Разговорное название магнитных миноискателей.

Разговорное презрительное название людей, ведущих дела безответственно и бестолково.

9.»Чуравшийся даже обычных интервью первый зам. минфина не значился.

Разговорное. Сокращенное наименование должности заместителя министра фининсов.

10. «Российская молодежка не поедет в Израиль»

Разговорное, ближе к сленгу. Сокращенное наименование молодежной команды российских спортсменов.

2.Существительные и другие части речи, имеющие эквиваленты в общеупотребительной лексике. В этой группе мы рассмотрели следующие слова:

Барыш – прибыль, материальная выгода. Разговорное слово.

2.Автопоилками в уральских городах называли малоопрятные заведения по торговле пивом.

Автопоилки – разговорное слово определенного региона.

3.У нас теперь есть такая штучка.

Штучка – вообще о вещи, каком-либо предмете или человеке. Разговорное.

5.Не удивительно, что на унормированную письменность молодежь реагирует «прикольным сленгом».

Разговорное. Особый стиль разговорного языка для замкнутой группы людей (молодежи, людей. занятых некоторыми специфическими профессиями)

6.Доллар допрыгнет до 35 рублей.

Прыгнуть – подскакивать вверх. Разговорное. В данном случае имеет место использование разговорного слова применительно к экономическим понятиям.

7.Акция приятно наглая.

Наглый – дерзко беззастенчивый, бесстыдный. Наглеть – разг.

8.Необходимо убыстрить или же отупить сюжет.

Слово убыстрить по своей семантике близко к слову «ускорить». Однако использованное автором слово представляется нам менее благозвучным для статьи в разделе «Культура» периодического издания подобного уровня.

Отупить – форма глагола от слова «тупеть» (становиться тупым, тупее – т.е. неумным), характерная для разговорной речи.

9.Не удивительно, что на унормированную письменность молодежь реагирует «прикольным сленгом».

10.»Чуравшийся даже обычных интервью первый зам. минфина не значился.

Разговорное. Боязливо избегающий общения с кем – то.

11.В России худо – бедно продолжает работать конвейер по выпуску сильных спортивных пар.

Разговорное, устаревшее. Означает, что работа продвигается с трудом..

12.Работали по старинке.

По старинке – без новшеств, консервативно. Разговорн.

13.Часто встречается дедовщина.

Дедовщина – в армии неравноправное и оскорбительное поведение старослужащих по отношению к молодым солдатам, новобранцам. Просторечное нелитературное слово.

14.Шарон обещает палестинцам врезать как следует.

Врезать – сильно ударить. Просторечное, нелитературное.

15.Меня еще в школе пацаны слушались.

Пацан- мальчик, мальчишка. Просторечное, нелитературное.

16.…все тех же стеклянных пузырьков, наполненных антисоветчиной!

17. «…дескать, вот грязные полки»

Просторечное. Частица, употребляемая при передаче чужой речи с оттенком недоверия.

18. «остальное – «дудки»!

Просторечное. Частица, выражающая отказ, несогласие..

19. «… в своем замызганном пиджаке…»

Просторечное. Истрепанный испачканный, применено для остроты критики.

Фельетон «Должностной синяк». Ю. Соколова

20.»…актриса, полностью растворившаяся в образе безбашенного Хрюши.…»

Просторечное. Крайне легкомысленный и безответственный человек.

21.Абракадабра встречается в книгах.

Просторечное. Бессмысленный набор слов (по латинскому названию магического заклинания).

22.»Помогает и толстущий словарь Лопатина»

Просторечное. Большой по объему страниц.

23.»Но мы проморгали опечатку.»

Просторечное. Упустили, прозевали.

24. «шибко грамотный»

Просторечное, устаревшее. Очень грамотный, вероятно в переносном смысле.

3. Разговорные и просторечные слова, являющиеся производными от имен и фамилий:

Производная от фамилии В.В. Путина. Разговорное.

2.Йо-хо-хо и CD с «Горбушки».

Разговорное название ДК им. Горбунова.

4.Числительные полученные путем изменения начальной формы при помощи разговорного суффикса «т»:

1. «Полцарства за «девятку»

Разговорное название модели автомобиля Волжского автозавода ВАЗ №9

2.»Формат «двадцатки» пока не наполнен содержанием»

Раздел «Политика» Название статьи. А. Лебедев.

Итак, самой многочисленной является группа разговорных и просторечных слов, которые имеют эквиваленты в общеупотребительной лексике. Они не придают статьям газеты сниженный оттенок, а придают дополнительную экспрессию излагаемому материалу.

Нами были проанализированы способы образования и появления разговорных и просторечных слов в современном русском языке.

Воспользовавшись Словообразовательным словарь русского языка А.Н. Тихонова и Словарем синонимов русского языка: Практический справочник, мы разделили их на две группы:

1. Слова, которые образованы от слов общеупотребительной лексики путем добавления приставок, суффиксов