Что такое реакции обмена в химии кратко

Реакции ионного обмена

Реакции ионного обмена – это реакции между сложными веществами в растворах, в результате которых реагирующие вещества обмениваются своими составными частями. Так как в этих реакциях происходит обмен ионами – они называются ионными.

| Правило Бертолле: Реакции обмена в растворах электролитов протекают до конца (возможны) только тогда, когда в результате реакции образуется либо твердое малорастворимое вещество (осадок), либо газ, либо вода или любой другой слабый электролит. |

| Например, нитрат серебра взаимодействует с бромидом калия |

AgNО3 + КВr = АgВr↓ + КNО3

Правила составления уравнений реакций ионного обмена

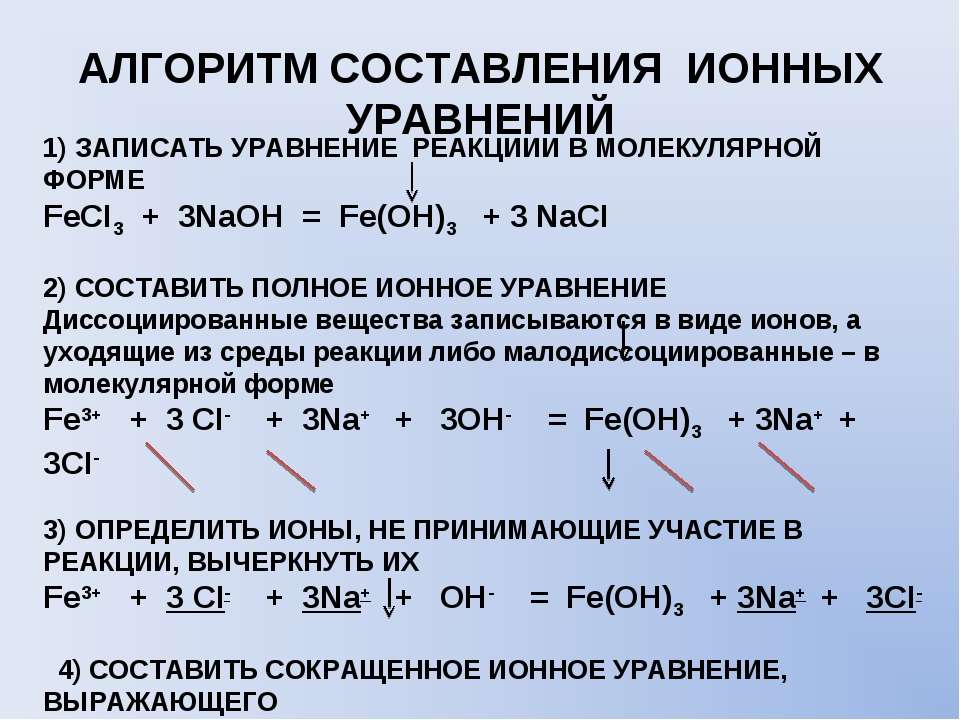

1. Записываем молекулярное уравнение реакции, не забывая расставить коэффициенты:

3KOH +FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl

2. С помощью таблицы растворимости определяем растворимость каждого вещества. Подчеркнем вещества, которые мы не будем представлять в виде ионов.

р р н р

3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KCl

3. Составляем полное ионное уравнение. Сильные электролиты записываем в виде ионов, а слабые электролиты, малорастворимые вещества и газообразные вещества записываем в виде молекул.

3K + + 3OH — + Fe 3+ + 3Cl — = Fe(OH)3 + 3K + + 3Cl —

4. Находим одинаковые ионы (они не приняли участия в реакции в левой и правой частях уравнения реакции) и сокращаем их слева и справа.

3K + + 3OH — + Fe 3+ + 3Cl — = Fe(OH)3 + 3K + + 3Cl —

5. Составляем итоговое сокращенное ионное уравнение (выписываем формулы ионов или веществ, которые приняли участие в реакции).

Fe 3+ + 3OH — = Fe(OH)3

На ионы мы не разбиваем:

| Например, взаимодействие сульфида цинка и серной кислоты |

Составляем уравнение реакции и проверяем растворимость всех веществ. Сульфид цинка нерастворим.

ZnS + H2SO4 = ZnSO4 + H2S

Реакция протекает до конца, т.к. выделяется газ сероводород, который является слабым электролитом. Полное ионно-молекулярное уравнение:

ZnS + 2H + + SO4 2 — = Zn 2+ + SO4 2 — + H2S

Сокращаем ионы, которые не изменились в процессе реакции – в данном случае это только сульфат-ионы, получаем сокращенное ионное уравнение:

ZnS + 2H + = Zn 2+ + H2S

| Например, взаимодействие гидрокарбоната натрия и гидроксида натрия |

Составляем уравнение реакции и проверяем растворимость всех веществ:

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O

Кислые анионы слабых кислот являются слабыми электролитами и на ионы не разбиваются:

Na + + НСО3 — + Na + + ОН — = 2Na + + CO3 2- + H2O

Сокращаем одинаковые ионы, получаем сокращенное ионное уравнение:

НСО3 — + ОН — = CO3 2- + H2O

| Например, взаимодействие тетрагидроксоалюмината натрия и соляной кислоты |

Составляем уравнение реакции и проверяем растворимость всех веществ:

Na[Al(OH)4] + 4HCl = NaCl + AlCl3 + H2O

Комплексные ионы являются слабыми электролитами и на ионы не разбиваются:

Na + + [Al(OH)4] — + 4H + + 4Cl — = Na + + Cl — + Al 3+ + 3Cl — + H2O

Сокращаем одинаковые ионы, получаем сокращенное ионное уравнение:

[Al(OH)4] — + 4H + = Al 3+ + 4H2O

Реакции обмена

Урок 31. Химия 8 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Реакции обмена»

Реакции обмена – это реакции, в результате которых, два сложных вещества обмениваются своими составными частями.

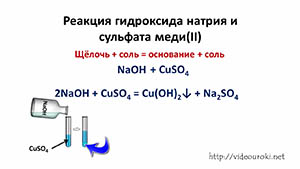

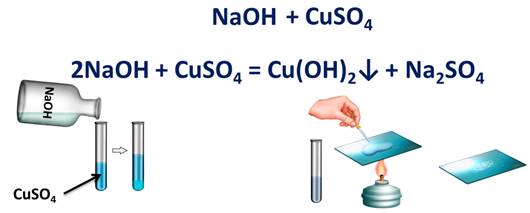

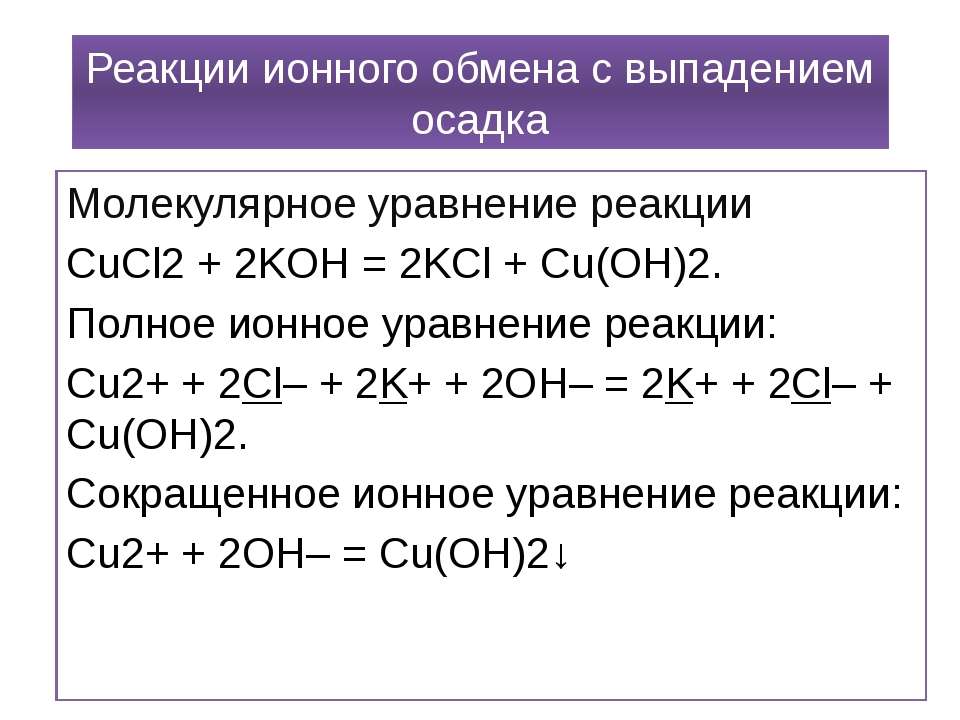

Запишем реакцию взаимодействия двух сложных веществ: гидроксида натрия и сульфата меди (II). Они должны обменяться своими составными частями, т.е. у натрия вместо гидроксид-иона будет сульфат-ион, а у меди вместо сульфат-иона будет гидроксид-ион. Осталось правильно составить формулы продуктов реакции согласно зарядам. Т.е. образуется сульфат натрия – Na2SO4 и гидроксид меди (II) – Cu(OH)2.

Запишем правило: щелочь + соль = основание + соль

Признаком этой реакции является образование осадка голубого цвета. Этот осадок – гидроксид меди (II), поэтому мы ставим после него стрелку, направленную вниз. Еще образуется соль – сульфат натрия. В этом легко убедится, если отфильтровать садок, а на предметное стекло поместить несколько капель раствора и выпарить. После чего на стекле появятся белые кристаллы соли.

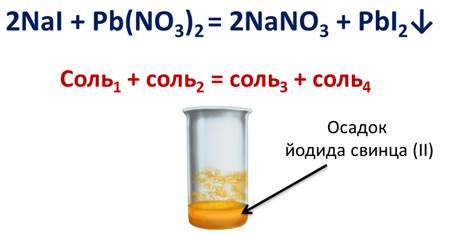

Аналогично обмениваются ионами йодид натрия с нитратом свинца (II). В результате реакции выпадает осадок йодида свинца (II).

Проведем эксперимент. Для этого в пробирку с раствором щелочи добавим несколько капель фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет. Если же к содержимому пробирки добавить кислоты, то малиновая окраска исчезает. Выпарим содержимое полученного раствора. На предметном стекле появляются кристаллы соли. В реакцию у нас вступает щелочь – гидроксид натрия и серная кислота. У гидроксида натрия – гидроксид-ионы, у серной кислоты – сульфат-ионы. Обменяем их ионами, у натрия теперь будут сульфат-ионы, у водорода – гидроксид-ионы. В результате образуется соль – сульфат натрия и вода.

Запишем правило: щелочь + кислота = соль + вода

В каждом из этих растворов была своя седа: у щелочи – щелочная, у кислоты – кислая, а стала нейтральная. Поэтому реакцию обмена между щелочью и кислотой называют реакцией нейтрализации.

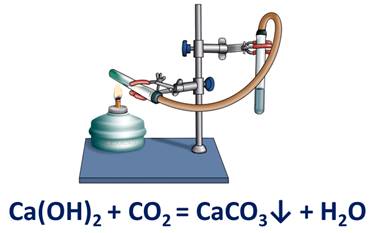

Реакция обмена наблюдается и при взаимодействии известковой воды и углекислого газа. При этом наблюдается помутнение известковой воды вследствие образования осадка – карбоната кальция.

Если в пробирку с карбонатом натрия прилить соляной кислоты, то начинается «вскипание» раствора, вследствие образования углекислого газа. Откуда же углекислый газ, ведь по правилам должна образоваться угольная кислота. Но так как это соединение непрочное, то она распадается на углекислый газ и воду.

Правило: соль + кислота = новая соль + новая кислота

Реакции обмена идут до конца, если в результате их образуется осадок, газ или вода.

Урок 13. Типы химических реакций

В уроке 13 «Типы химических реакций» из курса «Химия для чайников» мы узнаем о типах химических реакций; подробно рассмотрим каждый тип и научимся их различать.

Мир химических реакций весьма разнообразен. Самые различные химические реакции постоянно происходят в природе, осуществляются человеком. Можно ли классифицировать химические реакции? Что положить в основу их классификации? Сущность всякой химической реакции состоит в превращении веществ: разрушаются исходные вещества и образуются продукты реакций, меняется число и состав исходных веществ и продуктов реакции. Характер этих изменений и положен в основу классификации химических реакций.

Реакции соединения

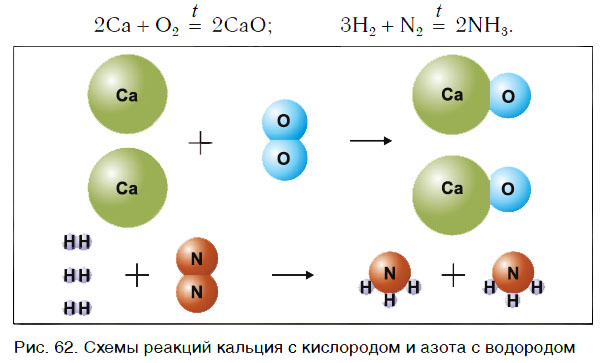

Рассмотрим уравнения следующих реакций (рис. 62):

Чем сходны данные реакции между собой? Тем, что в результате взаимодействия двух веществ получается только одно вещество. Такие реакции получили название реакций соединения.

Реакции соединения — это реакции, в результате которых из двух или нескольких веществ образуется одно новое сложное вещество.

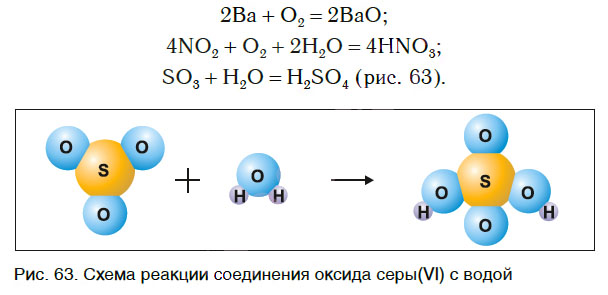

В одних случаях из двух простых веществ получается одно сложное, в других — соединяются два и более простых или сложных веществ:

Реакции разложения

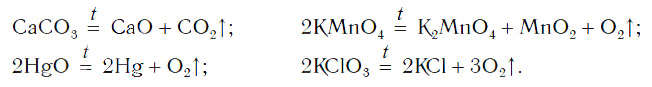

Рассмотрим уравнения следующих реакций:

Можно заметить, что из одного сложного вещества получается два или более новых веществ. Это реакции разложения. В них могут образовываться как простые, так и сложные вещества.

Реакции разложения — это реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуется несколько новых веществ.

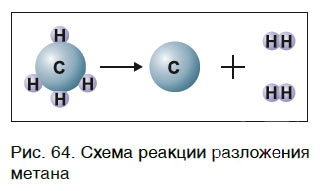

Для начала реакции разложения обычно необходимо нагреть исходные вещества. Например, негашеную известь CaO в промышленности получают нагреванием известняка CaCO3, реакция разложения происходит при температуре около 1000 °С. К такому типу реакций относится и реакция разложения метана CH4 (рис. 64) — составной части природного газа:

Реакции замещения

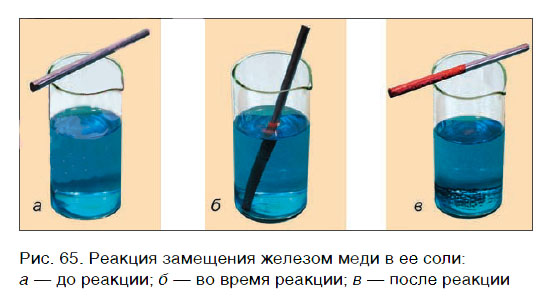

А могут ли взаимодействовать между собой два вещества: одно простое и одно сложное? Проверим это на опыте. В раствор медного купороса опустим небольшой кусочек железа — кнопку, гвоздь, канцелярскую скрепку с хорошо очищенной поверхностью. Через 2—3 мин извлечем железо из раствора и увидим, что на его поверхности образовался темно-красный налет меди. В химическую реакцию вступили простое (Fe) и сложное (CuSO4) вещества, и образовались новое простое (Cu) и новое сложное (FeSO4) вещества:

Из опыта и уравнения химической реакции хорошо видно, что атомы железа заместили атомы меди в сложном веществе (рис. 65). Такие химические реакции относятся к реакциям замещения.

Реакции замещения — это реакции, в результате которых атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе.

Для протекания таких реакций необходимо соблюдать некоторые особые условия. Не все простые вещества обязательно должны взаимодействовать со сложными веществами. В дальнейшем при изучении химии вы познакомитесь с этими условиями, а также с другими типами химических реакций.

Краткие выводы урока:

Надеюсь урок 13 «Типы химических реакций» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии. Если вопросов нет, то переходите к следующему уроку.

Понятие о реакции

Курс органической химии рассматривает взаимодействия между соединениями, которые необходимы для жизнедеятельности человека и животных: белками, жирами, углеводами. Химическими принято называть такие процессы, которые протекают между веществами с получением иных соединений, отличающихся от исходных по свойствам и составу.

Реагентами именуют исходные соединения, а продуктами – конечные соединения.

Движущей силой процесса является природа реагентов, особенности продуктов, концентрация реагирующих компонентов, температура, давление.

Особенности взаимодействий

В переводе с латинского языка «реакция» означает «ответное действие, отпор».

Условия протекания

Среди тех факторов, которые необходимы для химического взаимодействия, выделяют:

Варианты классификации реакций

Сложно все процессы, сопровождающиеся изменением состава и свойств соединений, объединить в одну классификацию.

По возможности протекания процессов в прямом и обратном направлении неорганические и органические процессы делят на две группы.

Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами растворимых соединений в том случае, когда между ними образуется нерастворимый продукт. Это применяется в аналитической химии для качественного определения катионов (анионов) в смеси растворов.

К примеру, для обнаружения катионов бария (Ba2+) используют раствор, содержащий сульфат анион (SO4 2-).

Пример ионных уравнений, сопровождающихся выпадением осадка

Как правильно составить уравнение процессов, характерных для этого случая? Рассмотрим на примере этой реакции ионного обмена сокращенные ионные уравнения. Данный вопрос входит в курс школьной программы, поэтому заслуживает пристального рассмотрения.

Первым этапом является написание процесса в молекулярном виде.

Чтобы понять, действительно ли необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами этих веществ, потребуется таблица растворимости кислот, солей, оснований. Одним из продуктов является сульфат бария (средняя соль), которая является нерастворимым соединением. Следовательно, процесс действительно необратим, сопровождается выпадением осадка.

Вторым этапом является запись полного ионного уравнения. Каждое из исходных соединений, продуктов взаимодействия записывается в виде катионов и анионов.

Ba2++ 2Cl-+2Na+ +SO42-=BaSO4+2Na+ + 2Cl-

В левой и правой частях данного уравнения положительные и отрицательные ионы, которые не связаны в осадок, малодиссоциируемое или газообразное соединение. После их сокращения получаем вариант краткого ионного уравнения.

Пример процесса с образованием газа

Когда еще могут протекать реакции ионного обмена? Примеры с решением, предполагающим образование газообразного вещества, приведем для карбоната. Качественным реактивом на анион CO32- является взаимодействие с катионов водорода. Итогом процесса является образование углекислого газа.

Представим взаимодействие в молекулярном и ионном виде.

Продуктами реакции является углекислый газ и вода, которые не распадаются на ионы. Представим взаимодействие в полном ионном виде.

После сокращения ионов, повторяющихся в левой и правой частях, получаем следующий вид данного процесса:

Получение малодиссоциируемого соединения

Какими еще признаками могут сопровождаться реакции ионного обмена? Примеры с решением приведем для классического процесса нейтрализации между раствором щелочи и кислоты.

Взаимодействие раствора соляной кислоты с гидроксидом натрия сопровождается образованием воды (малодиссоциируемого соединения). Проверить полноту протекания процесса можно с помощью индикатора. Если первоначально к щелочи добавить спиртовой раствор фенолфталеина, по мере добавления к нему соляной кислоты окраска будет исчезать (идет нейтрализация).

В молекулярном виде процесс выглядит следующим образом:

Краткое ионное уравнение отражает процесс нейтрализации:

Заключение

В отличие от других разновидностей химических процессов, ионный обмен происходит только между растворами сложных соединений. Также среди обязательных условий, которые связаны с подобными процессами, отметим их необратимость. В тех случаях, когда среди продуктов есть малодиссоциируемое соединение, газообразное вещество, осадок, то можно говорить о полноте протекания процесса.

Если в случае замещения у соединений меняются степени окисления, то в случае ионного обмена валентное состояние атомов не меняется. Такие процессы протекают между сложными веществами: солями, кислотами, основаниями, оксидами.

Частным случаем таких взаимодействий является нейтрализация между щелочью и кислотой. Они подчиняются законам химического равновесия, идут в том направлении, где одно из соединений удаляют из реакционной сферы в летучем, газообразном виде, или как малодиссоциируемое вещество.

Химическая реакция является сложным процессом, который предполагает превращение одних веществ в другие, которые отличаются от исходных по строению, составу. Только при наличии одного из трех признаков, перечисленных выше, можно вести речь о полноте протекания взаимодействия.

Реакции ионного обмена

Содержание:

Что есть реакция ионного обмена? Определение

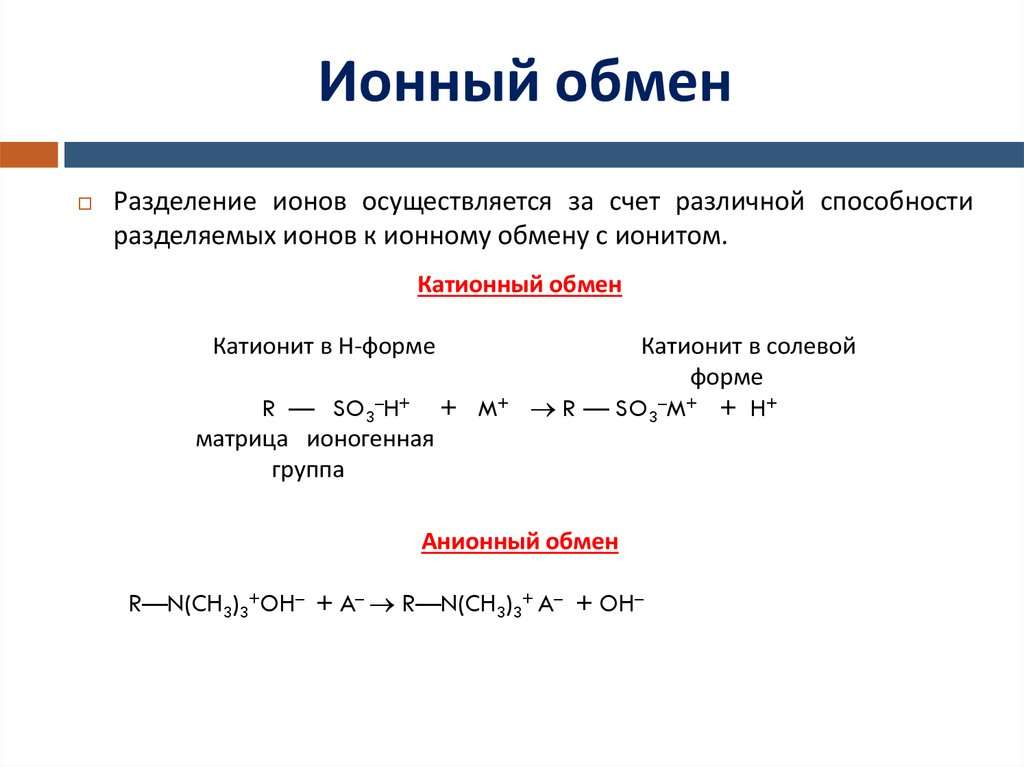

Химическое взаимодействие ионов в электролитах называется реакцией ионного обмена (РИО).

Сущность РИО заключается в связывании ионов.

Напоминание. Электролиты – это водные растворы кислот, солей или оснований, в которых эти вещества распадаются (диссоциируют) на свободные заряженные ионы.

Необходимое условие РИО. Правило Бертолле

Главное условие необратимого протекания ионнообменной реакции между электролитами – образование осадка, газообразного вещества или малодиссоциирующего соединения (слабого электролита, в т.ч. воды).

Данное утверждение носит название правила Бертолле. Этот французский химик сформулировал его в 1803 г.

Следует помнить, что это правило справедливо при взаимодействии ненасыщенных растворов.

Особенности РИО. Суть необратимого процесса

Более реально состояние реагентов в растворе демонстрирует запись в виде заряженных ионов:

Эти уравнения получили названия:

(2) – полное ионное уравнение,

(1) – молекулярное уравнение реакции.

Вывод: уравнение в ионной форме отражает сущность процесса, показывает за счёт чего возможно его протекание.

Знать: в обратимых РИО не бывает сокращенной ионной формы уравнения.

Правила (алгоритм) составления уравнений ионно-обменных реакций

В обычных химических уравнениях разложение молекул на ионы не учитывается. Чтобы отразить сущность взаимодействия электролитических растворов, пользуются ионными уравнениями, которые составляются по определённым правилам.

Примеры РИО с выделением газа и выпадением осадка

Применение РИО

Во многих отраслях индустрии, сельском хозяйстве, в решении проблем экологии используются реакции ионного обмена. Несколько примеров применения РИО.

В заключении интересный факт: домашние хозяйки, сами того не зная, используют правило Бертолле, когда применяют реакцию ионного обмена между столовым уксусом и пищевой содой. Выделяющийся при этом газ способствует «поднятию» теста.

Примечание важное для сдачи ЕГЭ по химии

Чтобы реакции ионного обмена протекали, необходимо, чтобы выполнялись не только условия: образование осадка, газа или воды, но и вещества –реагенты должны быть растворимыми.

Вывод: