Что такое речь сравнение

Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

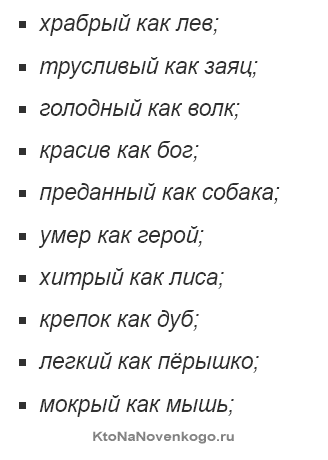

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Наверняка вы не раз слышали выражения СМЕЛЫЙ КАК ЛЕВ или ХИТРЫЙ КАК ЛИСА?! Подобные словосочетания относятся к одному из самых выразительных лексических приемов, который называется сравнение.

Чаще всего такое можно встретить в литературе, а некоторые сравнения уже перекочевали и в нашу повседневную речь. Благодаря им автор многократно усиливает образ.

Ведь согласитесь – одно дело прийти домой и сказать «Я хочу есть», и совсем другое «Я ГОЛОДНЫЙ КАК ВОЛК!». Второй вариант более сильный, и главное, всем сразу понятно, что с ужином тянуть не стоит ни секунды.

Что такое сравнение

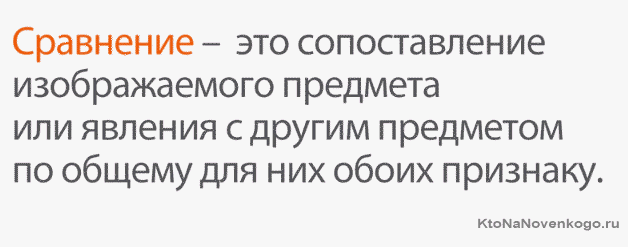

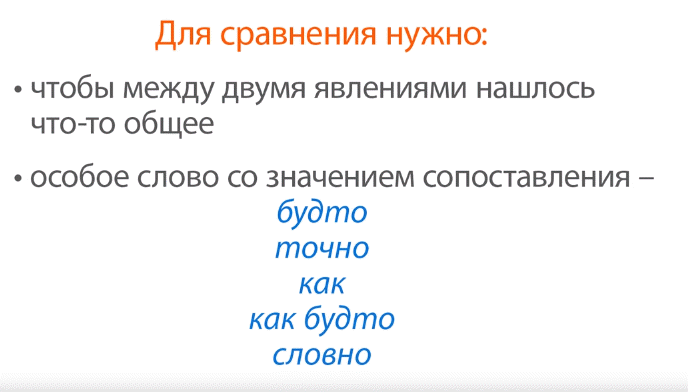

Сравнение – это изобразительный прием, в котором сопоставляются два предмета (действия или явления) с целью усилить характеристики одного из них. Причем в отличие от метафор в сравнениях всегда упоминаются два элемента – то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают.

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И ЗАРЕВО, КАК ВЕЧНЫЙ МЕТЕОР,

Играя в облаках, пугает взор.

В этом четверостишье Михаил Лермонтов сравнивает свет от пожаров с небесным телом, тем самым акцентируя внимание на том, насколько он яркий.

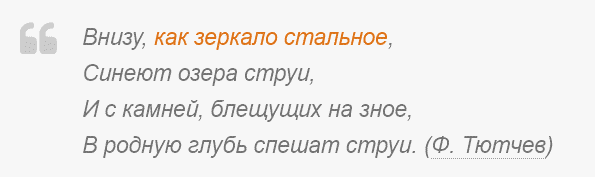

Еще один пример из литературы (поэзии):

Безумных лет угасшее ВЕСЕЛЬЕ

Мне тяжело, КАК СМУТНОЕ ПОХМЕЛЬЕ.

Но, КАК ВИНО, ПЕЧАЛЬ минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

А это уже Пушкин Александр Сергеевич. У него в этом четверостишье сразу два сравнения и оба связаны с алкогольной тематикой (понятной многим в нашей стране).

Во-первых, по словосочетанию «веселье – похмелье», мы понимаем, что радость осталась в прошлом, а на смену ей пришла тоска. А во-вторых, яркий образ «печаль – вино» создает ощущение безысходности.

Способы создания сравнений на примерах

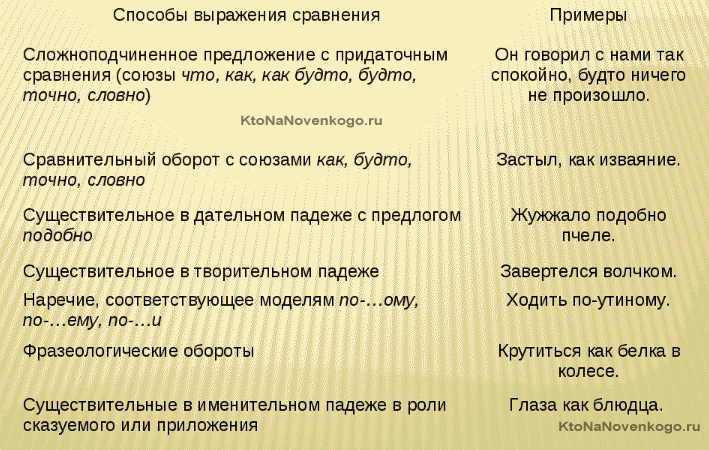

Есть несколько базовых способов для создания сравнений:

А теперь приведем примеры для каждого из типов сравнений.

Сравнительные предлоги

Существительные в творительном падеже

Прилагательные и наречия в сравнительной форме

Слова «похожий» и подобный»

Примеры развернутых сравнений

Иногда в качестве сравнений писатели и поэты используют не одно-два слова, а целые предложения. Это позволяет создать весьма яркий образ и более точно передать настроение всего произведения.

Вот один из ярких примеров – стихотворение Константина Заболоцкого «Голос в телефоне».

Раньше был он звонкий, ТОЧНО ПТИЦА,

КАК РОДНИК, струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, КАК ДАЛЬНЕЕ РЫДАНЬЕ,

КАК ПРОЩАНЬЕ с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

В самом стихотворении нет предмета, который сравнивают. Он спрятан в названии. А все четверостишья — это сплошное сравнение в совокупности с метафорами. И используя эти приемы, Заболоцкий очень красочно описывает прошедшую любовь. Ведь именно о ней, как вы могли догадаться, идет речь.

Огромные сравнения встречаются и в прозе. Вот, например, отрывок из знаменитой «Илиады» Гомера.

Бросился АЯКС на ВРАГОВ, СЛОВНО ОГОЛОДАВШИЙ ЛЕВ на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха ОВЕЦ, которые остались без охраны беззащитными, КАК ДЕТИ без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

Здесь и вовсе сразу два сравнения. Одно «Аякс – лев», а другое получилось даже двойным «враги – овцы – дети». Причем заметьте, что основные слова звучат только в самом начале, а весь остальной и достаточно массивный кусок текста посвящен сравнению. И это очень поэтично описывает характер битвы.

Примеры устойчивых сравнений

А сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали. Некоторые сравнения уже прочно вошли в наш лексикон. Три из них мы уже упомянули, вот еще:

И еще немного примеров:

Кстати, подобные устойчивые выражения в русском языке называются фразеологизмами. То есть это уже следующая ступень после сравнений. Но об этом можете прочитать в другой статье на нашем сайте.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

«Стихотворение Константина Заболоцкого». Константина ли? Не Николая Алекссевича Заболоцкого случайно?

Человеку свойственно сопоставлять, мы регулярно сравниваем и делаем это не задумываясь)

Речь: определение, виды и функции — взаимосвязь языка и речи

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Каждый из нас имеет общее представление о том, что такое речь. Однако в понимании этого слова разными людьми бывают существенные различия.

Даже в трактовках словарей под это явление называют то деятельностью говорящего, то формой общения, то вообще психологической способностью человека к выражению мыслей.

Сегодня поговорим о том, как понимают речь лингвисты, какие ее виды и функции они выделяют. Наконец, разберемся в том, какая граница проходит между языком и речью.

Речь — это.

В научном мире редко есть унифицированное значение столь объемных понятий, как речь. Однако трактование Нины Давидовны Арутюновой – одного из наиболее известных языковедов нашего времени – признано большинством лингвистов. Звучит оно так:

Речь – это конкретное говорение, происходящее в звуковой (включая внутреннее проговаривание) или письменной форме.

В Толковом словаре Ушакова же первым значением подается такое:

Речь – это способность пользоваться языком слов. Речь – один из признаков, отличающий человека от животных.

То и другое справедливо. Но с точки зрения науки о языке (и логики нейминга), первичным будет определение Н.Д.Арутюновой. В словарной статье она указывает, что под речью нужно понимать:

Другие значения термина производны. К примеру, существует понимание речи как стиля языка (художественная, деловая), как публичного выступления (приветственная), как характера произношения (невнятная).

Виды речи

Ещё в младшей школе мы узнаем, что речь бывает устной и письменной. Но для языкознания этого распределения недостаточно.

Выделять виды речи принято по трем основным признакам. В зависимости от этих оснований сформированы базовые классификации, представленные ниже.

По типу используемых средств общения

В зависимости от того, с помощью чего человек излагает мысли, речь делится на такие виды:

Очевидно, что в каждом конкретном говорении пересекаются разные виды речи, так как они не находятся в оппозиции друг к другу.

Самое стабильное «комбо» – устная + вербальная + невербальная речь, так как в разговоре мы используем слова, мимику, жестикуляцию.

Письменная речь тоже вербальна, а невербальная составляющая в ней часто сводится к нулю.

Виды речи по признаку прерывности-непрерывности

Эти виды могут быть актуализированы как в устном, так и в письменном общении.

По типу социальных процессов

В определении был акцент на том, что внутреннее проговаривание является формой речи наряду с озвучиванием. Поэтому актуальна такая классификация:

Речь и мышление непосредственно связаны. Процесс трансформации мыслей в слова и слов в мысли основан на феномене внутренней речи.

Описывать конкретное говорение нужно с учетом всех классификаций. К примеру, переписка двух друзей ВК – это внешняя, диалогическая, вербальная, невербальная знаковая (если использованы смайлы) речь.

Функции речи

Выделяют 4 основные функции речи:

Коммуникативная функция имеет 4 аспекта (что это?):

Язык и речь

Язык и речь — два эти феномена тесно связаны между собой.

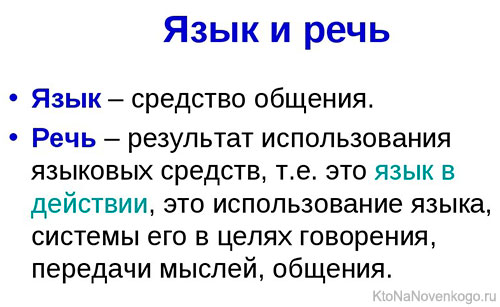

Под языком мы понимаем средство общения. Это комплексная система знаков, которая понятна каждому носителю. Речь – её непосредственная реализация, конкретное использование языковых средств для передачи мыслей. Подробнее о языке можно почитать здесь.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

То, что животным не присуща речь — это спорное заявление. Например, дельфины очень активно общаются между собой, однако даже современные технологии не могут расшифровать эти звуки.

Речь — самое удивительное изобретение эволюции. Нет ничего в этом мире, что нельзя высказать речью.

Только с помощью речи человек смог настолько продвинуться в развитии. Ведь благодаря ей можно передавать потомками все знания, накопленные за века и даже тысячелетия.

Речистых и болтливых не люблю. Устаю от таких людей. Когда человек много говорит, он как энергетический вампир. А если это мужчина — вообще жесть.

Сравнение в поэзии

В народной поэзии широко используются так называемые устойчивые сравнения, то есть сравнения, опирающиеся на традицию, применяемые в одних и тех же ситуациях. Как и постоянные эпитеты, такие сравнения не являются индивидуальными, а берутся из запаса, который есть у народного сказителя или певца. Это образная модель, легко воспроизводимая в нужной ситуации. Разумеется, и поэты, опирающиеся на фольклор, используют устойчивые сравнения, например, М.Ю.Лермонтов в «Песне про купца Калашникова»: «Вот нахмурил царь брови черные, / И навел на него очи зоркие, / СЛОВНО ЯСТРЕБ взглянул с высоты небес / НА МЛАДОГО ГОЛУБЯ сизокрылого».

Что является предметом сравнения у М. Цветаевой?

«. временем, КАК ОКЕАНОМ

Прокрасться, не встревожив вод. «

в) этапы человеческой жизни: детство, молодость, старость:

«. НАПОДОБИЕ КРОВИ

Хлынула ночь!»

А вот “час” ассоциируется у поэта часто с голосом или рассказом. Он как бы управляем человеком, согласуется с ним:

Здесь звук сравнивается с другим звуком, но все равно неожиданно: звук слова сопоставляется с шумом морской раковины. Причем признаком сравнения является не только звучание, но и смысл слова. А вот сравнение, где предмет и образ совершенно идентичны друг другу, они сравниваются на основе чисто количественных различий:

Таким количественным сравнением подчеркивается не только и не столько сила голоса, но и его важность, значительность того, о чем он повествует.

Почти во всех случаях звуки у М.Цветаевой сравниваются с чем-то конкретным, материальным:

е) выражение различных эмоций и чувств:

В эту же группу целесообразно отнести сравнения, которые сосредоточены на описании души и сердца человека. Они порой ассоциируются с различными помещениями.

Портретные сравнения у М.Цветаевой встречаются двух типов: дающие чисто портретные характеристики и описывающие через внешность внутренний мир человека. Сравним:

«Рот КАК КРОВЬ, а глаза зелены» и

«Рот КАК МЁД, в очах доверье

«И чьи глаза, КАК БРИЛИАНТЫ,

На сердце оставляли след».

«Мои глаза, подвижные, КАК ПЛАМЯ»

Сравнения Цветаевой почти совсем не опираются на внешние свойства глаз, а передают на более экспрессивном уровне их способность выражать характер человека, его настроение.

«В небе, КАК ЗАРЕВО, вешняя зорька.

Волны пасхального звона»

«. замороженный сиреневый куст, как СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ».

Природа в изображении М.Цветаевой так же, как и весь окружающий ее мир, очень часто уподобляется человеку с его эмоциями и чувствами:

Это сравнение удивительно тем, что здесь деревья не только принимают человеческий облик, но и живут человеческой жизнью: «ходят”, «тянут руки», то есть предмет и образ в сравнении располагаются не последовательно, а как бы налагаются друг на друга, и образ полностью замещает предмет.

Воспринимая окружающий мир, лирическая героиня М.Цветаевой не только видит его зрительно, но и слышит, чувствует, ощущает. Сравнения употребляются и с целью создания настроения, усиления эмоциональности образов:

Пейзаж у М.Цветаевой всегда эмоционален и очень личностен:

9. Предмет сравнения животные или растения

Явления животного и растительного мира почти не становятся, за редким исключением, объектом ее внимания. Животные в ее лирических сравнениях чаще интересны с точки зрения их движения или цвета:

Здесь сравниваются не только тюльпан с ребенком, но и то, как его взяли, то есть действие, и в то же время отношение к нему (к тюльпану, как к ребенку).

М.Цветаева не описывает и не рассказывает, а старается как бы “перевоплотиться” в предмет, который изображает, войти в его форму. Сравнения, характеризующие душу или сердце человека, направлены прежде всего на описание внутреннего мира, чувств и переживаний лирической героини или других героев, выражая к ним отношение лирической героини.

Сравнения, дающие портретные характеристики героя, описывают его с разных сторон. Многие из них отличаются стилевой экспрессивностью и эмоционально окрашенной лексикой. Через внешность часто описывается внутренний мир героя.

Сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках, малочисленны, фрагментарны и с общего переносятся в субъективный, личностный план. Явления природы соотносятся с конкретными людьми. Воспринимая окружающий мир, лирическая героиня не только видит его зрительно, но и слышит, чувствует, ощущает, в результате чего в сравнениях появляется сразу несколько признаков, на основе которых сопоставляются предметы или явления: цвет, звук, запах и др.

Сравнения, предметом которых являются животные и растения, представлены в стихах М.Цветаевой реже всего, они довольно редко становятся объектом ее поэтического внимания, которому предпочтительнее мир чувств и эмоций, внутренние переживания лирической героини, а не окружающий мир.

Речь. Текст

Речь. Текст

Речь – это процесс говорения, осуществленный в устной или письменной форме. Результатом этого говорения является речевое произведение, или текст.

Речь является реализацией языка, который только через речь может выполнять свою основную функцию – служить средством общения.

– по характеру речевой деятельности: монологическая (высказывание одного лица) / диалогическая (разговор двух или нескольких лиц),

– по форме использования языка: устная / письменная,

– по условиям и задачам общения: разговорная (разговорный стиль) / книжная (научный, официально-деловой, публицистический, художественный стиль).

Главная единица речи – текст. Текст – это группа предложений, объединенных в целое темой и основной мыслью. Основные признаки текста:

– тематическое и композиционное единство его частей,

– наличие грамматической связи его частей (последовательной или параллельной),

В редких случаях текст может состоять из одного предложения; пример этому – стихотворение А. С. Пушкина «К портрету Жуковского»:

Пройдет веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнет о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость.

Тема – то, о чем говорится в тексте. Помимо темы (или нескольких тем) в тексте могут быть авторские отступления.

Основная мысль текста обычно передает отношение автора к предмету речи, его оценку изображаемого (через раскрытие темы, лирические отступления, использование различных языковых средств).

Часть темы называется подтемой или микротемой, которая формирует абзац – отрывок текста между отступами в начале строки. В пределах абзаца предложения связываются логически и грамматически. В абзаце можно выделить абзацный зачин (начало абзаца) и комментирующую часть (разъяснение того, что заключено в первых предложениях абзаца, развитие мысли), иногда микротема, заключенная в абзаце, получает разрешение – конец.

В текстах большого объема всех стилей речи, кроме разговорного, возможно деление на более крупные части – параграфы, разделы, главы.

Между предложениями в тексте устанавливаются разные смысловые отношения: противопоставление, пояснение, цель, условие.

В предложении имеется «данное» и «новое»; новое содержит основное сообщение, выделяется логическим ударением и в спокойной монологической речи обычно находится в конце предложения.

Существует два способа связи предложений в тексте: последовательная связь (новое одного предложения становится данным следующего) и параллельная связь (данное общее для нескольких предложений).

Средства связи предложений в тексте:

Лексические: слова одной тематической группы, прямой повтор, синонимы, антонимы.

Морфологические: союзы, союзные слова, частицы, видовременные формы глагола, степени сравнения прилагательных и наречий.

Синтаксические: параллелизм (несколько предложений имеют одинаковое строение с точки зрения порядка членов предложения), парцелляция (выделение члена, чаще второстепенного, после точки в виде самостоятельного предложения), соположенность предложений (объединение нескольких предложений с одним типовым значением в синтаксическое целое параллельной связью – обычно в описаниях окружающей среды).

Рассмотрим, например, средства связи предложений в стихотворении А. Блока:

Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень.

Это было весной – в улетающий день.

Раздышались цветы – и на темный карниз

Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,

Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню – откуда дохнула в лицо,

Запевая, сгорая, взошла на крыльцо.

В этом тексте использованы следующие средства: прямой лексический повтор (день), контекстуальные синонимы (исчезающий, погасающий, улетающий), контекстуальные антонимы (исчезать – заниматься), одинаковые временные формы глагола, синтаксический параллелизм.

Стили речи – системы языковых элементов внутри литературного языка, разграниченные условиями и задачами общения; форма наших высказываний зависит от того, где, с кем и зачем мы говорим.

Выделяют пять стилей; четыре книжных: научный, официально-деловой, публицистический, художественный – и разговорный стиль. Для каждого стиля характерны определенные средства языка: слова, их формы, словосочетания, типы предложений, причем их принадлежность к разговорному или книжному стилю осознается при сопоставлении с нейтральными средствами.

Стили речи реализуются в определенных формах, или типах текстов, называемых жанрами речи. Жанры речи – типизированная форма организации речи, определяющая типы текстов, отличающихся заданным характером речевой деятельности (ср. монологический жанр публицистической статьи и диалогический жанр интервью) и формой использования языка (ср. устный жанр доклада и письменный жанр статьи). В основном каждый жанр речи принадлежит к определенному стилю речи, но есть и межстилевые жанры, например: статья, очерк, эссе (научные и публицистические), интервью (публицистическое и официально-деловое).

Научный стиль – один из книжных стилей, который используется в научных трудах, учебниках и учебных пособиях, устных выступлениях на научные темы.

Задача научного стиля – сообщить научную информацию, объяснить ее, представив систему научной аргументации. Используется в официальной обстановке, характеризуется логичностью, объективностью, смысловой точностью.

В научном стиле можно выделить следующие разновидности:

1) собственно научный стиль (присущ научным трудам – монографиям, диссертациям, статьям в научных журналах, книгах, энциклопедиях, научным докладам),

2) научно-популярный стиль (присущ текстам, предназначенным для популяризации научных знаний, т. е. научно-популярной литературе, статьям в неспециальных журналах, газетах, выступлениям на радио и телевидении, публичных лекциях перед массовой аудиторией),

3) научно-учебный стиль (используется в учебниках, учебных пособиях, справочниках, предназначенных для учащихся).

Для научного стиля характерно использование следующих языковых средств:

насыщенность терминами данной науки;

использование слов с абстрактным значением: закон, число, предел, свойство; отглагольных существительных со значением действия: переработка, приземление, использование;

употребление слов в прямых значениях, отсутствие образности (метафор, метонимий, междометий, восклицательных частиц);

частое использование лексических средств, указывающих на связь и последовательность мыслей: сначала, прежде всего, во-первых, следовательно, наоборот, потому что, поэтому;

на уровне морфологии:

редкое использование личных местоимений я и ты и глаголов в форме 1 и 2 лица единственного числа;

специальные приемы авторизации: авторское «мы», неопределенно-личные (Считают, что. ) и безличные конструкции (Известно, что. ; Представляется необходимым. ),

использование причастий и деепричастий и оборотов с ними;

на синтаксическом уровне:

употребление сложных предложений с использованием союзов, указывающих на связь явлений;

неупотребление восклицательных предложений, незначительное употребление вопросительных предложений;

частые цитаты, ссылки;

использование в качестве компонентов текста формул, графиков, схем.

Основные типы речи – рассуждение, описание.

Основные жанры – учебник, статья, доклад, диссертация, научная монография, энциклопедическая статья, патентная заявка, аннотация, резюме, рецензия.

Приведем в качестве примера отрывок из речевого произведения научного стиля собственно научной его разновидности – монографии по лингвистике:

Правило 3 (факультативная окраска презумпций). Если составляющая с потенциальной презумпцией Р является синтаксическим актантом миропорождающего предиката, то имеется две возможности: а) Р является презумпцией в соответствующем мире и может быть переведена в презумпцию реального мира (или, по крайней мере, в суждение, истинное в реальном мире) при соответствующем изменении содержания – модальной «окраске» (термин «окраска» – из Schiebe 1979); б) Р остается презумцией в реальном мире. Различие пониманий а) и б) не имеет регулярного семантического выражения [Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 2001. с. 77].

В этом отрывке нашли отражение следующие черты научного стиля:

– лингвистические термины презумпция, синтаксический, актант, предикат, модальный, семантический;

– символ Р (презумпция) в качестве компонента текста;

– слова с абстрактным значением составляющая, возможность, суждение, изменение, понимание, выражение;

– отсутствие слов в переносном значении: слово окраска употреблено как термин, заключено в кавычки и снабжено соответствующей ссылкой;

– слова, указывающие на объективные критерии оценки ситуации: потенциальный, соответствующий, истинный, регулярный;

– отсутствие обращений, междометий, модальных частиц, вопросительных и восклицательных предложений и других средств образности;

– придание тексту большей четкости с помощью расчленения на пункты: а) и б);

– ссылка на другое произведение научной литературы, полное описание которой представлено в библиографии: Schiebe 1979.

Официально-деловой стиль – один из книжных, используется в сфере деловых отношений, деловых бумагах, т. е. законах, документах, актах, договорах, постановлениях, уставах, служебной переписке и др.

Задача этого стиля – сообщить информацию, дать инструкцию. Официально-деловой стиль характеризуется точностью, однозначностью, неличным характером, стандартизированностью построения текста, долженствующе-предписывающим характером текста.

Для официально-делового стиля характерно использование следующих языковых средств:

употребление полных наименований, точных дат;

книжная лексика (вследствие, в течение, в силу того что, характеризоваться);

использование слов в прямых значениях;

отсутствие экспрессивной и оценочной лексики;

частое употребление отглагольных существительных (апробация, использование, выполнение);

наличие стандартизированных оборотов (по истечении срока, в установленном порядке, вступать в законную силу);

ограниченные возможности синонимической замены, частые лексические повторы;

на уровне морфологии

отсутствие личных местоимений, особенно 1 и 2 лица, вместо которых используются собственные имена, собственные наименования или специальные обозначения (Заказчик, Исполнитель), а также глаголов в форме 1 и 2 лица;

на синтаксическом уровне:

осложнение простого предложения обособленными оборотами, однородными членами;

четкое членение текста на смысловые блоки, обычно с использованием подзаголовков и цифрового оформления пунктов.

Для официально-делового стиля характерны как монологические способы организации речи, так и диалог (разговор двух лиц) или полилог (разговор нескольких лиц).

Основные жанры: монологические – приказ, служебное распоряжение, инструкция, заявление, запрос, жалоба (рекламация), рекомендация, отчет, обзор; жанры-полилоги – собрание, совещание, переговоры, интервью.

В качестве примера приведем отрывок из типового договора:

О передаче неисключительных имущественных прав

| г. Москва | 23 марта 2002 г. |

Гражданка Российской Федерации Ружева Анна Ильинична, именуемая в дальнейшем Автор, – с одной стороны и ООО «Аранта», именуемое в дальнейшем Фирма, в лице генерального директора Бозина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, – с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения, используемые в Договоре

1.1. Произведение – «Русский язык для школьников и поступающих в вузы», подготовленный Автором. Описание Произведения – пособие содержит основные теоретические понятия школьного курса русского языка и разъясняет порядок разбора языкового материала, адресован учащимся и особенно выпускникам средней школы в связи с отсутствием единого комплекта учебников по русскому языку для средних общеобразовательных учебных заведений.

В этом отрывке нашли отражение следующие черты официально-делового стиля:

– отсутствие личных местоимений;

– полное именование действующих лиц с указанием их социального статуса;

– замена их в дальнейшем на специальные обозначения Автор, Фирма;

– стандартизированные обороты: настоящий Договор о нижеследующем, именуемый в дальнейшем, действующий на основании;

– точное указание на место и время заключения договора;

– осложнение простого предложения различными обособленными членами – см. первое предложение договора;

– членение текста на блоки с использованием подзаголовков и цифрового обозначения.

Публицистический стиль – один из книжных, используется в общественно-публицистической и литературно-критической литературе, средствах массовой информации, на собраниях и митингах.

Задача этого стиля – воздействие на массовое сознание посредством общественно значимой информации. Характерные черты публицистического стиля – логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность.

Для публицистического стиля характерно использование следующих языковых средств:

широкое употребление общественно-политической, экономической, общекультурной лексики;

использование торжественной лексики (мерило, воззрение, источать, несравненно), часто в сочетании с разговорной;

использование образных средств: эпитетов, сравнений, метафор, фразеологизмов и «крылатых выражений»;

акцентирование авторского «я», личной оценки ситуации;

частая языковая игра, каламбуры, пародирование (особенно в заголовках);

на уровне морфологии и синтаксиса:

активное использование личных местоимений 1 и 2 лица и соответствующих форм глагола;

неиспользование причастных и деепричастных оборотов, их замена придаточными предложениями;

употребление побудительных и восклицательных предложений, риторических вопросов;

частые лексические и синтаксические повторы

Основные жанры: публичное выступление (речь, доклад), дискуссия, критическая заметка, репортаж, интервью, статья, рецензия, очерк, зарисовка.

В качестве примера речевого произведения публицистического стиля приведем отрывок из статьи А. Архангельского, опубликованной в газете «Известия» 6 апреля 2002 г.:

Всю минувшую неделю кипели думские страсти, газеты и телевидение бурно обсуждали, кому какой комитет достанется и что в конце концов будет с коммунистами. Между тем в этом обсуждении начисто отсутствовал один мотив, который в известной мере можно считать ключевым. А именно: какие два комитета были предложены товарищам большевикам в качестве утешительного приза по причине из политической незначимости? На какие кабинеты никто из нового большинства так и не позарился – не безликие ЕДИОТы, ни блескучие правые?

Боюсь, народные избранники в очередной раз совершают очень серьезную ошибку. Не культурную. И не религиозную. А вполне себе политическую. Потому что политик не политолог. Он не обязан быть слишком умным. Зато он должен иметь хороший нюх. И всегда держать нос по ветру: куда дует ветер эпохи? Что же до ветра эпохи, то он дует в сторону от непосредственной (точнее, вполне посредственной) политики.

В этом отрывке нашли отражение следующие черты публицистического стиля:

– политическая лексика: комитеты, кабинеты (министров), думский, большевики, коммунисты, правые, политик, политолог;

– разговорная и просторечная лексика, в том числе фразеологизмы: начисто, позариться, нюх, блескучий, держать нос по ветру;

– языковая игра: вторичная игра в заголовке (Культур и Мультур – перифраз известного повтора-отзвучия культур-мультур), непосредственный как антоним к слову посредственный, ЕДИОТы – блок «Единство и Отечество», псевдосложносокращенное слово, графически и фонетически созвучное слову идиоты;

– выражение авторского «я» – глагол в форме 1 лица единственного числа с оценочным значением боюсь;

– отсутствие деепричастий, незначительное число причастий;

– парцелляция: совершают очень серьезную ошибку. Не культурную. И не религиозную. А вполне себе политическую.

Художественный стиль используется в произведениях художественной литературы, относится к книжной речи.

Задача – нарисовать словами картину, выразить отношение к изображаемому, воздействовать на чувства и воображение читателя. Особенность – единство коммуникативной и эстетической функции, высокая образность.

Художественный стиль характеризуется следующими выразительными средствами:

тропы – обороты, в которых слово или выражение употреблено в переносном значении: метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет и др.;

фигуры речи: анафора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос;

ритм, рифма, преимущественно в поэтическом произведении.

Более широким понятием является язык художественной литературы: художественный стиль обычно используется в авторской речи, а в речи персонажей могут присутствовать и другие стили, например разговорный.

В качестве примера приведем отрывок из поэтического текста – стихотворения А. Блока:

И леса сквозят тишиной.

Прилегла на берег размытый

Здесь использованы следующие характерные для художественного стиля языковые средства:

– инверсия – прилагательное после существительного: осень поздняя, небо открытое, берег размытый, русалка больная;

– тропы: открытое небо, леса сквозят тишиной, голова русалки прилегла на берег;

– синтаксический параллелизм в первой строке;

– назывные предложения, создающие ощущение статичности, неподвижности.

Разговорный стиль противопоставлен книжным и используется в непринужденных беседах, чаще в неофициальной обстановке. Основная форма существования – устная, но может быть осуществлен и в письменной форме (записки, частные письма, фиксация речи персонажей, а иногда и авторской речи в художественных произведениях).

Задача речи – общение, обмена впечатлениями. Отличительными признаками разговорного стиля являются неофициальность, непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, использование мимики и жеста.

Для публицистического стиля характерно использование следующих языковых средств:

на фонетическом уровне:

бо́льшая степень редукции гласных, произносительная компрессия слов (сейчас [щ’ас], здравствуйте [(з)дра́с’т’и]);

разнообразное интонирование при относительно свободном порядке слов;

на уровне лексики и словообразования:

использование разговорной и просторечной лексики, жаргона (работяга, электричка, дотошный, потихоньку, лебезить);

преимущественное употребление конкретной лексики, незначительное использование абстрактных, терминологических слов;

экспрессивность и оценочность в лексике и словообразовании (обалденно, бух, книжонка, здоровенный);

частое использование фразеологизмов;

на уровне морфологии:

наиболее частое из всех стилей употребление личных местоимений;

преобладание употребления глаголов над употреблением существительных;

редкое использование причастий и кратких прилагательных, неиспользование деепричастий;

несклоняемость сложных числительных, склоняемость аббревиатур;

употребление частиц, междометий;

частое переносное использование морфологических средств (например, использование времен и наклонений в несвойственных им в книжных стилях значении);

на синтаксическом уровне:

употребление односоставных и неполных предложений;

отсутствие сложных синтаксических конструкций;

бессоюзие сложного предложения;

частое использование побудительных, вопросительных и восклицательных предложений;

В качестве примера приведем высказывание одного из персонажей рассказа А. П. Чехова «Месть»:

– Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В этом небольшом отрывке нашли отражение следующие черты разговорного стиля:

– вопросительные и восклицательные предложения,

– междометие разговорного стиля черт возьми,

– личные местоимения 1 и 2 лица, глаголы в этой же форме.

Еще один пример – отрывок из письма А. С. Пушкина к жене, Н. Н. Пушкиной, от 3 августа 1834 года:

Стыдно, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая, кто виноват, я или почта, и оставляешь меня две недели без известия о себе и о детях. Я так был смущен, что не знал, что и подумать. Письмо твое успокоило меня, но не утешило. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура.

В этом отрывке проявились следующие языковые признаки разговорного стиля:

– использование разговорной и просторечной лексики: женка, таскаться, скверный, разъезжать, что за охота, союз да в значении ‘но’, частицы уж и вовсе не, вводное слово видно,

– слово с оценочным словообразовательным суффиксом городишко,

– инверсионный порядок слов в некоторых предложениях,

– лексический повтор слова скверный,

– наличие вопросительного предложения,

– употребление личных местоимений 1 и 2 лица единственного числа,

– употребление глаголов в настоящем времени,

– употребление отсутствующей в языке формы множественного числа слова Калуга (по Калугам разъезжать) для обозначения всех маленьких провинциальных городов.

Типы речи – разграничение речи по обобщенному (типовому) значению на повествование, описание и рассуждение.

Повествование описывает последовательные действия, рассказывает о событиях в их временно́й последовательности.

Повествовательные тексты включают такие компоненты, как завязка (начало действия), развитие действия, кульминация (наиболее важный момент в развитии действия) и развязка (конец действия). При этом в повествовании может нарушаться последовательность этих компонентов, что часто бывает представлено в художественных произведениях (например, в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова).

«Новым» в предложениях повествовательного текста является сообщение о сменяющих друг друга событиях.

Повествование может быть изобразительное и информативное. В повествовательном тексте часто употребляются лексические средства, обозначающие временную последовательность действий (потом, тогда, через некоторое время), глаголы обычно употребляются в прошедшем времени.

В качестве примера приведем отрывок из рассказа А. П. Чехова «Живой товар»:

Наполнив карманы и бумажник, Бугров спрятал бланки в стол и, выпив полграфина воды, выскочил на улицу.

— Извозчик! – крикнул он диким голосом.

Ночью, в половине двенадцатого, он подкатил к подъезду гостиницы «Париж». С шумом вошел он вверх по лестнице и постучался в номер, в котором жил Грохольский. Его впустили. Грохольский укладывал свои вещи в чемоданы. Лиза сидела за столом и примеряла браслеты. Оба они испугались, когда вошел к ним Бугров.

Описание изображает какое-либо явление через перечисление и раскрытие его признаков. Текст такого рода может описывать внешность человека, предмет, место, состояние человека или окружающей среды. В «данном» называется предмет или его части, в «новом» сообщаются признаки предмета.

Для описательного текста характерно использование прилагательных, глаголов в настоящем времени.

Описание используется в разных стилях речи, но чаще в научном и в художественном.

В научном стиле в описание объекта включаются существенные признаки, которые названы прилагательными или отглагольными существительными, например: Жираф (жирафа), жвачное млекопитающее. Длина тела 3–4 метра (1/3 составляет шея), высота до темени 4,5–5,8 м, длина хвоста около 1 м, масса 550–750 кг. Обитает в саваннах Африки. Из-за охоты (ради мяса и шкуры) численность невелика. Хорошо размножаются в неволе. Живут до 20–30 лет.

В описании художественного стиля выделяются самые яркие признаки, создающие образ; они могут передаваться сравнениями, словами в переносном значении, словами с оценочными суффиксами. В качестве примера приведем начало рассказа А. П. Чехова «Барон»:

Барон – маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок.

Рассуждение описывает причины свойств и явлений. Может быть доказательством, объяснением, размышлением (разница – в степени категоричности суждений). В рассуждении обычно присутствуют тезис (то, что нужно доказать), аргументы и вывод. Приведем два примера рассуждений, используемых в разных стилях речи:

На верблюдах, конечно, можно пройти по пустыне без остановки гораздо дальше, чем на конях, но переход нам предстоит недалекий, время дорого, да и опыта с верблюдами у вас нет, так что возьмем в городке лошадей.

Исходя из необходимости мобилизации и размещения людских ресурсов, перед разворачиванием строительства инженерных сооружений следует предусмотреть возведение благоустроенного временного жилого городка, в том числе систем энергоснабжения, связи, водоподготовки, канализации, рекреационных и спортивных сооружений.

Текст, особенно художественный, часто объединяет разные типы речи. В качестве примера приведем отрывок из повести К. Паустовского «Золотая роза»:

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу, должно быть в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы – двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы – столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

В представленном отрывке последовательно сменяют друг друга все типы речи – повествование, описание и рассуждение.

Проблемами речи и текста занимается стилистика – раздел языкознания, изучающий использование языка в разных условиях речевого общения.