Что такое рибосомы кратко

Рибосома

Рибосо́ма — важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром от 15—20 нанометров (прокариоты) до 25—30 нанометров (эукариоты), состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК. Этот процесс называется трансляцией.

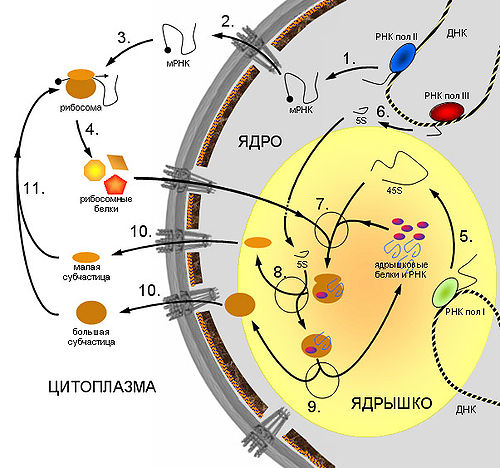

В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматической сети, хотя могут быть локализованы и в неприкрепленной форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой (полисомой). Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре — ядрышке.

Рибосомы представляют собой нуклеопротеид, в составе которого отношение РНК/белок составляет 1:1 у высших животных и 60-65:35-40 у бактерий. Рибосомная РНК составляет около 70 % всей РНК клетки. Рибосомы эукариот включают четыре молекулы рРНК, из них 18S, 5.8S и 28S рРНК синтезируются в ядрышке РНК полимеразой I в виде единого предшественника (45S), который затем подвергается модификациям и нарезанию. 5S рРНК синтезируется РНК полимеразой III в другой части генома и не нуждаются в дополнительных модификациях. Почти вся рРНК находится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания структуры; при удалении ионов магния рибосома подвергается диссоциации на субъединицы.

Константа седиментации (скорость оседания в ультрацентрифуге) рибосом эукариотических клеток равняется 80S (большая и малая субъединицы 60S и 40S, соответственно), бактериальных клеток (а также митохондрий и пластид) — 70S (большая и малая субъединицы 50S и 30S, соответственно).

Содержание

История исследований рибосомы

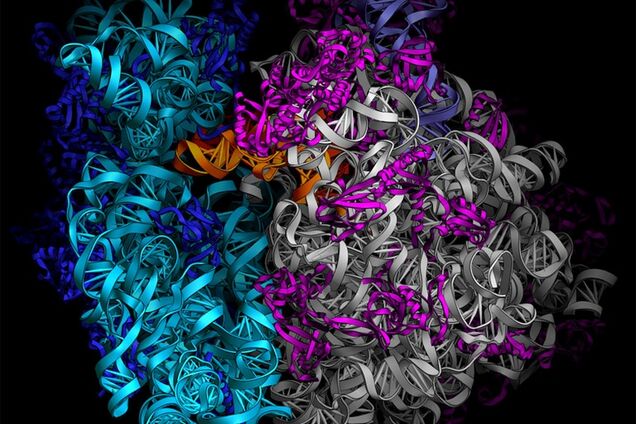

В начале 2000-х появились атомные структуры отдельных субъединиц, а также полной рибосомы, связанной с различными субстратами, которые позволили понять механизм декодинга (распознавания антикодона тРНК, комплементарного кодону мРНК) и детали взаимодействий между рибосомой, антибиотиками, тРНК и мРНК.

Нобелевская премия по химии 2009 года получена за определение структуры прокариотической рибосомы учёным из Великобритании Венкатраманом Рамакришнаном, американцем Томасом Стейцем и израильтянкой Адой Йонат. В 2010 году в лаборатории Марата Юсупова была определена трехмерная структура эукариотической рибосомы. [3]

В 2009 году канадские биохимики Константин Боков и Сергей Штейнберг из Монреальского университета, исследовав трёхмерную структуру рибосомной РНК современных бактерий E.coli, пришли к выводу, что рибосомы могли сформироваться в результате постепенной эволюции из очень простой маленькой молекулы РНК — «проторибосомы», способной катализировать реакцию соединения двух аминокислот. Все остальные структурные блоки рибосомы последовательно добавлялись к проторибосоме, не нарушая её структуру и постепенно повышая эффективность её работы. [4]

Механизм трансляции

Трансляция — синтез белка рибосомой на основе информации, записанной в матричной РНК (мРНК). мРНК связывается с малой субъединицей рибосомы, когда происходит узнавание 3′-концом 16S рибосомной РНК комплементарной последовательности Шайн-Далгарно, расположенной на 5′-конце мРНК (у прокариот), а также позиционирование стартового кодона (как правило, AUG) мРНК на малой субъединице. У эукариот малая субчастица рибосомы связывается также с помощью кэпа, на конце мРНК. Ассоциация малой и большой субъединиц происходит при связывании формилметионил-тРНК (fMET-тРНК) и участии факторов инициации (IF1, IF2 и IF3 у прокариот; их аналоги и дополнительные факторы участвуют в инициации трансляции у эукариотических рибосом). Таким образом, распознавание антикодона (в тРНК) происходит на малой субъединице.

После образования пептидной связи, полипептид оказывается связанным с тРНК, находящейся в А-сайте. На следующем этапе деацилированная тРНК двигается из Р-сайта в Е-сайт (exit-), а пептидил-тРНК из А- в Р-сайт. Этот процесс называется транслокацией и происходит при участии фактора EF-G. тРНК, комплементарная следующему кодону мРНК, связывается с А-центром рибосомы, что ведет к повторению описанных шагов. Стоп-кодоны (UGA, UAG и UAA) сигнализируют об окончании трансляции. Процесс окончания трансляции и освобождения готового полипетида, рибосомы и мРНК, называется терминацией. У прокариот он происходит при участии факторов терминации RF1, RF2, RF3 и RRF.

Рибосомы: строение и функции

Рибосомы – это как крошечные фабрики в клетке. Они производят белки, которые выполняют различные функции для работы клетки.

Рибосомы или находятся в жидкости внутри клетки, что называется цитоплазмой, или присоединены к мембране. Их можно найти как у прокариотах (бактерий), так и у эукариотах (животные и растения). Больше о химическом составе и структуре клетки читайте в учебнике по биологии за 9 класс Л.И. Остапченко.

Рибосома имеет два основных компонента, которые называются большой и малой субъединицами. Эти две единицы объединяются, когда рибосома готова выработать новый белок. Они состоят из цепей РНК и различных белков.

В большой субъединицы содержатся сайты, где создаются новые связи при создании белков. Малая субъединица на самом деле не так уж и мала, только немного меньше, чем большая. Она отвечает за поток информации при синтезе белка.

Согласно величине константы седиментации, которая зависит от размера частиц, их формы и плотности, рибосомы разделяют на 70S (S является единицей измерения Сведберга) – прокариотические и 80S – эукариотические. Рибосомы хлоропластов высших растений относятся к 70S типа. Митохондриальные рибосомы грибов имеют коэффициент седиментации 75S, а митохондрии млекопитающих содержат мини-рибосомы – 55S, хотя функциями они похожи на 70S рибосом прокариот.

Основная работа рибосомы – это изготовление белков для клетки. Клетке необходимо изготовить сотни белков, поэтому рибосома требует конкретных инструкций, как изготовить каждый. Эти инструкции поступают из ядра в виде месенджерних РНК. В м-РНК содержатся конкретные коды, которые действуют как рецепт, чтобы рассказать рибосоме, как сделать белок.

В выработке белков есть два основных этапа: транскрипция и трансляция. Рибосома делает этап трансляции. Узнать больше о белках можно в учебнике по биологии за 9 класс В.И. Соболя.

Трансляция – это процесс получения инструкций от м-РНК и превращения ее в белок. Основной задачей функционирования живой клетки считается биосинтез белка. Для воспроизведения этой операции абсолютно во всех клеточных организмах находятся рибосомы. Рибосома делает следующие шаги, чтобы сделать белок:

Две субъединицы объединяются вместе с РНК для обмена сообщениями.

Рибосома распознает тритонуклеотидные кодоны м-РНК.

Рибосома движется вниз по РНК, читая инструкции о том, какие аминокислоты присоединить к белку. Для отличия аминокислот в клетке существуют особые «адаптеры» – молекулы т-РНК. Они напоминают форму листа клевера, имеющий область (антикодон), соответствующую кодону м-РНК, и еще один участок для присоединения аминокислоты, которая комплиментарная этому кодону.

Рибосома присоединяет аминокислоты, образующие белок. Прикрепление аминокислот к т-РНК происходит в энергозависимой реакции с помощью ферментов аминоацил-т-РНК-синтетазы.

Рибосома прекращает строить белок, когда он достигает кода «стоп» в РНК, который сообщает ему, что белок готов.

Интересные факты о рибосоме:

Название рибосомы происходит от рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая дает указания по изготовлению белков.

Рибосомы изготавливаются внутри ядра. После того, как они готовы, они направляются за его пределы через поры в мембране ядра.

Рибосомы отличаются от большинства органелл тем, что они не окружены защитной мембраной.

Рибосому было открыто в 1974 году Альбертом Клодом, Кристианом де Дюве и Джорджем Эмилем Палладом. Они получили Нобелевскую премию за свое открытие.

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

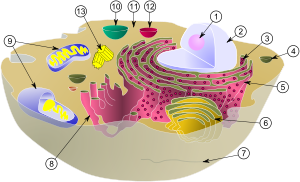

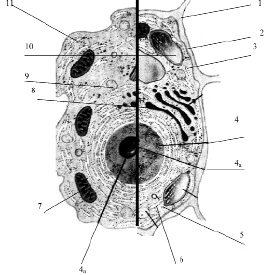

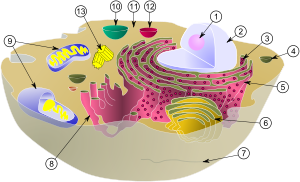

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

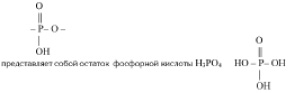

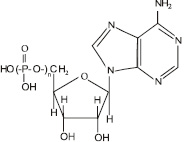

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Рибосомы

Рибосома — важнейший органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром 100—200 ангстрем, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК. Этот процесс называется трансляцией.

В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматического ретикулума, хотя могут быть локализованы и в неприкрепленной форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой. Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре — ядрышке.

Рибосомы представляют собой нуклеопротеид, в составе которого отношение РНК/белок составляет 1:1 у высших животных и 60-65:35-40 у бактерий. Рибосомная РНК составляет около 70 % всей РНК клетки. Рибосомы эукариот включают четыре молекулы рРНК, из них 18S, 5.8S и 28S рРНК синтезируются в ядрышке РНК полимеразой I в виде единого предшественника (45S), который затем подвергается модификациям и нарезанию. 5S рРНК синтезируется РНК полимеразой III в другой части генома и не нуждаются в дополнительных модификациях. Почти вся рРНК находится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания структуры; при удалении ионов магния рибосома подвергается диссоциации на субъединицы.

Константа седиментации (скорость оседания в ультрацентрифуге) рибосом эукариотических клеток равняется 80S (большая и малая субъединицы 60S и 40S, соответственно), бактериальных клеток (а так же митохондрий и пластид) — 70S (большая и малая субъединицы 50S и 30S, соответственно).

Содержание

История исследований рибосомы

Механизм трансляции

Трансляция — синтез белка рибосомой на основе информации, записанной в матричной РНК (мРНК). мРНК связывается с малой субъединицей рибосомы, когда происходит узнавание 3′-концом 16S рибосомной РНК комплементарной последовательности Шайн-Далгарно, расположенной на 5′-конце мРНК (у прокариот), а также позиционирование стартового кодона (как правило, AUG) мРНК на малой субъединице. Ассоциация малой и большой субъединиц происходит при связывании формилметионил-тРНК (fMET-тРНК) и участии факторов инициации (IF1, IF2 и IF3 у прокариот; их аналоги и дополнительные факторы участвуют в инициации трансляции у эукариотических рибосом). Таким образом, распознавание антикодона (в тРНК) происходит на малой субъединице.

После образования пептидной связи, полипептид оказывается связанным с тРНК, находящейся в А-центре. Следующим шагом является движение деацилированной тРНК из Р- в Е (exit-) центр, а пептидил-тРНК из А- в Р-центр. Этот процесс называется транслокация и происходит с помощью фактора EF-G. тРНК, комплементарная следующему кодону мРНК, связывается с А-центром рибосомы, что ведет к повторению описанных шагов. Стоп-кодоны (UGA, UAG и UAA) сигнализируют об окончании трансляции. Обрыв полипептидной цепи и диссоциация субъединиц (для приготовления к связыванию следующей мРНК и синтезу соответствующего белка) происходит при участии факторов (RF1, RF2, RF3, RRF в прокариотах).

Ссылки

Внешние ссылки

Сайт одного из ведущих учёных по исследованию структуры рибосом, содержит большое количество иллюстраций, в том числе анимированных [1] (англ.)