Что такое русская интеллигенция

Что такое русская интеллигенция

обладающие образованием и специальными знаниями

в различных областях науки, техники и культуры;

общественный слой людей, занимающихся таким трудом.

Толковый словарь русского языка

Интеллигенция – это о чем?

«Великая перемена совершилась в русском обществе — даже физиономии изменились, — и особенно изменились физиономии солдат — представь – человечески интеллигентными сделались», – писал в 1863 году литературный критик В. П. Боткин своему великому современнику И. С. Тургеневу. Примерно в это время слово «интеллигенция» стало приобретать смысл, близкий тому, который используется сейчас.

До 60-х годов XIX века в России «интеллигенция» употреблялось в значении «разумность», «сознание», «деятельность рассудка». То есть фактически речь шла об интеллекте – в сегодняшнем понимании. Именно так это понятие трактуется в большинстве языков по сей день. И не случайно: происходит оно от латинского intellego – «ощущать», «воспринимать», «мыслить».

Одна из наиболее авторитетных версий гласит, что слово «интеллигенция» было заимствовано из польского языка. На это, в частности, указывал языковед и литературовед В. В. Виноградов: «Слово интеллигенция в собирательном значении “общественный слой образованных людей, людей умственного труда” в польском языке укрепилось раньше, чем в русском. Поэтому есть мнение, что в новом значении это слово попало в русский язык из польского». Впрочем, переосмыслено оно было уже на русской почве.

Появление русской интеллигенции

Общая атмосфера в дворянской среде второй половины XIX века очень живо описана в «Воспоминаниях» Софьи Ковалевской: «От начала 60-х до начала 70-х годов все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера».

Дело, конечно, не просто в словах, но в самом явлении. Именно на русской почве происходит придание ему нового смысла.

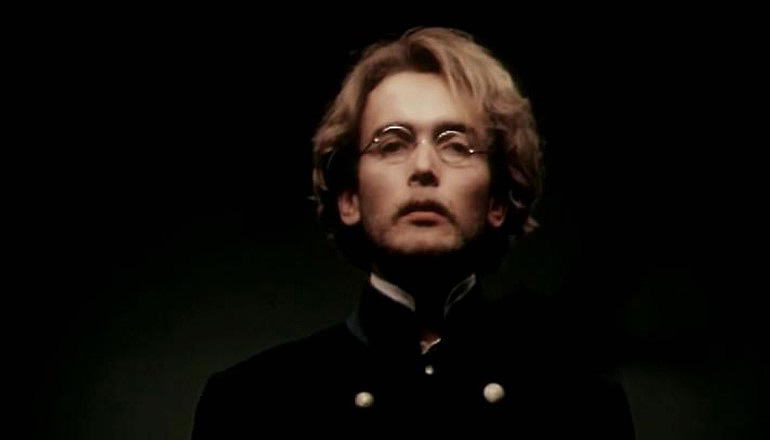

Штамп, закрепившийся за многими писателями и мыслителями XIX – начала XX веков – «типичный русский интеллигент». Одним из первых образов в памяти выскакивает, как петрушка из бочонка, благообразное лицо с испанской бородкой в пенсне.

Интеллигенция и революция

В русской предреволюционной культуре в трактовке понятия «интеллигенция» критерий умственной занятости был далеко не на первом плане. Основными признаками российского интеллигента конца XIX века стали не деликатные манеры или занятие умственным трудом, а социальная вовлечённость, «идейность».

«Новые интеллигенты» не жалели сил на отстаивание прав бедных, пропаганду идеи равенства, социальную критику. Интеллигентом мог считаться всякий развитый человек, который критически относился к правительству и текущему политическому строю – именно эта особенность подмечена авторами нашумевшего сборника 1909 года «Вехи». В статье Н. А. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» читаем: «Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, её интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма: послужит ли она благу и интересам пролетариата… Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала её социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам».

Октябрьская революция раздробила умы не только физически, но и психологически. Те, кто выжил, вынуждены были подстраиваться под новую действительность, а она перевернулась с ног на голову, и в отношении интеллигенции в особенности.

Хрестоматийный пример – письмо В. И. Ленина к М. Горькому, написанное в 1919 году: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно. ”Интеллектуальным силам”, желающим нести науку народу (а не прислуживать капиталу), мы платим жалование выше среднего. Это факт. Мы их бережём. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат в Красной Армии и побеждают вопреки сотням изменников. Это факт».

Революция пожирает своих родителей. Понятие «интеллигенция» оттесняется на обочину общественного дискурса, а слово «интеллигент» становится своего рода пренебрежительной кличкой, знаком неблагонадёжности, свидетельством едва ли не моральной ущербности.

Интеллигенция как субкультура

Конец истории? Вовсе нет. Пусть и серьёзно ослабленная социальными потрясениями, интеллигенция никуда не делась. Она стала основной формой бытия русской эмиграции, а вот в «рабоче-крестьянском» государстве сформировалась мощная интеллигентская субкультура, по большей части далёкая от политики. Её знаковыми фигурами стали представители творческой интеллигенции: Ахматова, Булгаков, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Бродский, Шостакович, Хачатурян… Их поклонники ещё в период хрущёвской оттепели создали свой стиль, который касался и манеры поведения, и даже одежды.

Cвитера, джинсы, бороды, песни под гитару в лесу, цитирование всё тех же Пастернака и Ахматовой, жаркие споры о смысле жизни… Кодовым ответом на вопрос: «Что читаешь?» стал ответ: «Журнал «Новый мир»», на вопрос о любимом кино, конечно, следовал ответ: «Феллини, Тарковский, Иоселиани…» и так далее. Представителей интеллигенции, по большому счету, уже не волновала политическая ситуация. Битлы и «Роллинг Соунз», перемежавшиеся с Высоцким и Окуджавой, уход в литературу – всё это было формой социального эскапизма.

Так кто же такие интеллигенты в современном понимании этого уникального русского слова? Как в случае с другими исключительными словами, например португальским Saudade (которое в грубом переводе означает тоску по утраченной любви), cлово «интеллигент» останется понятно только русским. Тем, кому небезразлично собственное культурное наследие. И кто, в то же время, готов к его переосмыслению.

Возможно, интеллигенты XXI века найдут себе и своим уникальным качествам применение. А может быть, это слово попадёт в «красную книгу» русского языка, и на смену ему появится что-то качественно иное? И тогда кто-то скажет словами Сергея Довлатова: «Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть ещё меньше».

Что такое русская интеллигенция?

В последнее время в российских СМИ и в Интернете опять стала появляться — причём исключительно в негативном смысле — информация о нашей интеллигенции. Интересно, что в этой информации происходит сознательная подмена понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы» (западного типа).

Надо отметить, что в большинстве языков мира термин «интеллигенция» практически отсутствует или употребляется как чисто русское понятие. На Западе используется только термин «интеллектуалы», означающий представителей умственного труда.

Совсем недавно в российских СМИ и в Интернете была распространена и многократно повторялась мысль: «В России интеллигенция исчезла». Иногда эта мысль транслируется и сейчас. Однако, оглянувшись вокруг, любой здравомыслящий человек тут же поймёт несостоятельность этого тезиса: ведь кто-то учит, лечит, добывает новые знания и передаёт их людям.

Ну что же, если эти люди мешают спокойно жить так называемой «интеллектуальной элите» просто самим фактом своего существования, надо их как-то очернить, опорочить, постараться исключить из общественной жизни, тем более что русская интеллигенция — люди не публичные. Спросишь — ответят, разъяснят, не спросишь — живи, как знаешь, верь всякой ерунде, которую несёт «интеллектуальная элита».

Что особенно раздражает власть имущих, так это то, что наша русская интеллигенция — это интеллектуально независимая часть общества. Одна из главных особенностей нашей интеллигенции — независимость от партийных, сословных, классовых, профессиональных, религиозных интересов и установок. Эта особенность русской интеллигенции — интеллектуальная свобода — во все времена делала её объектом для нападок власти, что наблюдается и по сей день.

Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своих мыслей, идей. Интеллигентность — это совокупность проявлений высокой умственной и нравственной культуры. Интеллигентность проявляется прежде всего по отношению к другому человеку. Главное здесь — умение без возражений, не перебивая, выслушивать мнение другого человека, даже если ты с ним полностью не согласен.

Основное различие между «интеллектуалами» западного типа и «русской интеллигенцией» лежит в морально-этической сфере. «Интеллектуалы» отличаются крайним индивидуализмом и полным отсутствием нравственно-этических норм, объединяемых словом «совесть». Народ для них — «быдло», рабочая скотинка, а родина — там, где больше платят.

А главные отличительные черты «русской интеллигенции» — совесть, сопереживание русскому и другим народам России и патриотизм. Поэтому русский народ для них — мерило всех нравственных и этических ценностей, а Родина может быть только одна — Россия.

Русская интеллигенция — это наше главное богатство, высшая ценность нации, это люди, которые (и только они) способны восстановить Россию и повести её к новым вершинам. Первым в России изобрёл («сконструировал») понятие «русская интеллигенция» журналист и писатель второй половины XIX века П. Боборыкин, подчёркнув при этом, что, в отличие от «работников умственного труда» (интеллектуалов), интеллигенция в России — это чисто русский морально-этический феномен, это «лица высокой умственной и этической культуры».

В советское время к ним присоединились дети рабочих и крестьян, получившие образование и воспринявшие от своих учителей высокие нравственные и этические качества и принципы. Так что «интеллектуальная элита» нынешней России напрасно старается — вместе со знаниями наша молодёжь, учащаяся в России, от учителей своих воспринимает достойные этические и культурные ценности. Отсюда и нападки на науку и образование в России, желание сократить их до минимально необходимого «интеллектуальной элите» уровня. Зря стараются.

В настоящее время к основным качествам русской интеллигенции можно отнести:

— нравственную зрелость, способность воспринимать любого человека как равного, дружелюбие и безупречность поступков по отношению к другим, в общем, то, что называется «жить по совести»;

— сопереживание русскому народу и другим народам России, стремление помочь им выбраться из той ямы, в которую их сбросила «интеллектуально-либеральная элита»;

— интеллектуальную и нравственную независимость, бесстрашное отстаивание своих идей, независимо от отношения к ним «либерального» сообщества;

— использование своих знаний, полученных с помощью высшего и среднего образования, для бескорыстного служения народу, для того, чтобы учить, лечить, добывать новые знания и стремиться передать их на пользу людям, независимо от уровня оплаты труда и других получаемых благ;

— патриотизм, любовь к Родине, деятельность во имя её процветания и защиты.

Появление русской интеллигенции

Когда и почему образованные люди противопоставили себя государству

«…Слово „интеллигенция“… становится совсем бранным словом, так что если мы еще не слыхали, то, по всей вероятности, скоро услышим: „Ах ты интеллигенция!“, „Ах ты распроинтеллигенция!“ И будет это обозначать вроде непристойной брани. Одни… делают это слово синонимом жулика и поджигателя, другие — дурака, третьи желают растворить его без остатка в бюрократии и буржуазии, отождествляя таким образом их сущность и цели и причисляя к интеллигенции не только всякого, кто знает, под каким соусом надо приготовлять какую рыбу и может написать фельетон про нигилистов, но и тех даже, кто называет нигилистов „сицилистами“. Оказывается, что вопросы: что такое интеллигенция и кого считать интеллигенцией, какова ее роль и имеет ли она право на существование, — далеко не ясны».

Эти наблюдения народнического публициста Сергея Кривенко написаны в 1881 году, но могли бы быть с незначительными вариациями написаны в любое из десятилетий русской истории с середины XIX века по настоящее время. Дискуссии о том, что такое интеллигенция, какова ее сущность, идеология и роль в обществе, составляют один из главных вопросов культурной и социальной истории последних полутора столетий. Все ключевые политические понятия — «власть», «народ», «общество», «революция» — обретают смысл в XIX и XX веке лишь в связи с рассказом о «русской интеллигенции», в котором она повествует сама о себе. История этого повествования соткана из литературных образов, политических воззваний, философских манифестов, религиозных проповедей и публицистических полемик, восхваляющих, обвиняющих, анализирующих или проклинающих «интеллигенцию».

Существует несколько устойчивых схем и оппозиций, с помощью которых обычно описывается интеллигенция. Во-первых, противопоставление «русской интеллигенции» и «западных интеллектуалов». В этой концепции обосновывается убеждение в уникальности и неповторимости интеллигенции как специфически русского явления (в доказательство чего ссылаются на факт заимствования термина intelligentsia в английском языке, хотя там он возникает в первую очередь для обозначения польских и вообще центрально- и восточноевропейских интеллигентов). Во-вторых, противопоставление интеллигенции и народа, призванное подчеркнуть оторванность интеллигенции от основной массы населения и маргинальность ее положения. В-третьих, противопоставление интеллигенции и власти, в котором делается акцент на оппозиционности и враждебности интеллигенции легитимному политическому порядку в государстве. Все эти оппозиции возникают не в результате научного анализа. Это характеристики, которыми определяют интеллигенцию ее критики и защитники. Таким образом, сам вопрос, что такое интеллигенция, относится скорее не к познанию, а к самоопределению того, кто задает его в рамках публичной дискуссии. Оговорим, что связь познавательного интереса с выражением общественной позиции — это не особая черта русской интеллигенции, но явление, вообще характерное для описания статуса интеллектуальных групп в ситуации подвижной социальной иерархии.

Поэтому, чтобы понять сегодня, о чем или о ком велись споры на тему, чтó такое интеллигенция, нужно постараться учесть все значения понятия, которые сформировались на протяжении его истории в процессе общественных дискуссий. Трудно понять, идет ли речь об одной и той же группе, когда Чехов обрушивается на «нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую», а Иванов-Разумник описывает ее как «группу, характеризуемую творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности»; когда Солженицын называет ее «жертвенной элитой», а Семен Франк ругает ее за «моралистический нигилизм». История понятия позволяет, таким образом, адекватно описать интеллигенцию как социальное явление.

Генезис слова «интеллигенция» (intelligence/Intelligenz) относится во Франции к 1830-м годам, в Германии — к периоду около революции 1848 года, в России — к 1860-м годам. Во всех трех случаях слово сначала означает абстрактную «интеллектуальную способность», а потом становится обозначением общественной группы, главного носителя этой способности. Во Франции выражение intelligence humaine (способность к мышлению, присущая человеку) получает распространение после Июльской революции 1830 года, положившей конец Реставрации и открывшей путь к либерально-демократическому развитию страны. Если в XVIII веке накануне Великой французской революции представления об идеальном человеческом обществе были основаны на «разуме», то к середине XIX века его место занимает «человеческая интеллигенция». Наиболее отчетливое выражение эта роль «интеллигенции» находит в трудах основателя социологии Огюста Конта, который в прогрессе научного знания и человеческого ума видит движущую силу истории. Функция научного интеллекта при этом не просто в открытии чистых истин, но в возможности сделать науку принципом социального управления. «Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять» — основной лозунг позитивизма Конта, намечающий превращение интеллекта в социальную силу.

Это превращение описано в работе Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» (1835), где понятие intelligence становится уже однозначно социально-политическим. Интеллигенция — это «средство управления» (un moyen de gouvernement), «социальная сила» (une force sociale), хотя еще не определенная как особая группа. Токвиль говорит об ученых, изобретателях, художниках и писателях как носителях интеллигенции, но не определяет их социальный статус. Черты особой группы фиксируются лишь позже — в середине XIX века — с помощью множественного числа les intelligences. А в конце XIX века утверждается новое слово — les intellectuels — для обозначения интеллигенции как группы, ставшей частью публичной сферы. Оно получает хождение в связи с делом Дрейфуса (1894 год и последующие) — судебного процесса над офицером еврейского происхождения по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии, который всколыхнул общественное мнение во Франции и вызвал ожесточенные дискуссии в среде публичных интеллектуалов.

В Германии истоки термина Intelligenz лежат в философии Гегеля и левого гегельянства. Так же как и во Франции, «интеллигенция» сначала обозначает интеллектуальную способность человека вообще, а затем в более специальном смысле, встречающемся в гегелевской «Философии права» (1821), выступает как характеристика «среднего сословия» (Mittelstand), к которому Гегель относит государственных чиновников. Отличительной чертой «среднего сословия» является его образованность, в силу чего оно в наибольшей степени предрасположено к управлению государством, поскольку «народ» (то есть необразованное население) — это та часть граждан, которая не обладает способностью суждения и, следовательно, не готова к политическому волеизъявлению. Этот чиновнически-корпоративный характер интеллигенции подвергается критике младогегельянцами, которые начинают рассматривать образованность как свойство нации в целом. Под влиянием французских дискуссий Генрих Гейне определяет свободную прессу как одно из самых эффективных средств достижения «народной интеллигенции», то есть приобретения народом политической способности суждения. В период революции 1848 года в Германии и после нее вопрос о введении образовательного ценза как условия участия в парламентских выборах оказывается одним из наиболее дискуссионных. Однако сам Гейне в поздних статьях сетует на «недостаток интеллигенции в народе» и на неготовность масс к разумному государственному управлению.

Тот же Гейне одним из первых иностранцев использует в начале 1840-х годов слово Intelligenz применительно к России, причем приписывает «интеллигенцию» (как умственную способность) исключительно российскому монарху. Из немецко-французских контекстов слово и проникает в Россию, первым свидетельством чему является дневниковая запись Жуковского 1836 года, где он с возмущением отзывается о «петербургском дворянстве, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию». Однако в широкое употребление слово входит в России значительно позднее — с начала 1860-х годов, когда дебаты об интеллектуальных силах общества становятся публичными и сопровождают процесс начатых реформ.

Писатель Петр Боборыкин утверждал, что именно он первым употребил слово «интеллигенция» в 1866 году. Впрочем, давно установлено, что несколькими годами ранее этот термин в значении «умственная способность народа» («народная интеллигенция») начинают использовать как в либеральных («Дневник» Александра Никитенко за 1864 год), так и в славянофильских кругах. Например, публицист Иван Аксаков уже констатирует отрыв «народного самосознания», или «интеллигенции», от «земли» и превращение ее в автономную социальную силу. Аксаков требует вместо этого, чтобы интеллигенция стала подлинно патриотической и народной. Постепенно значение переносится с абстрактной интеллектуальной способности на образованный класс как носителя этой способности и далее на обозначение некоей особой группы этого класса. Так история понятия развивалась с 1860-х годов до начала XX века.

Это изменение — показатель того, как в России формируется публичная сфера. Образованное общество становится самостоятельным политическим игроком наряду с властью и требует участия в принятии властных решений. Вместе с тем понятие интеллигенции само постоянно дискутируется разными группами, которые стремятся к гегемонии в интеллектуальном пространстве.

Ожесточенность этой борьбы определялась прежде всего тем, что ни социальный, ни правовой, ни политический статус интеллигенции никак не был установлен. Термин «разночинец», который служил во второй половине XIX века синонимом «интеллигента», выражал лишь неопределенность происхождения из разных сословий (дворянство, духовенство, городское мещанство, крестьянство).

Социологические определения выделяют место и роль интеллигенции в обществе: «образованный класс», «образованное общество», «лица, принимающие участие в умственной жизни страны» (Дмитрий Овсянико-Куликовский); часть образованного класса, занятая активным производством идей (Павел Милюков); в марксистском понимании общества как классовой структуры интеллигенции отводится место либо «работников умственного труда» (Лев Троцкий), либо, наоборот, «привилегированного класса эксплуататоров, живущих чужим трудом рабочего класса».

Идеологические определения представляют интеллигенцию как группу, разделяющую общий круг идей и идеалов, причем, как правило, заимствованных c Запада (материализм, позитивизм, атеизм, идеи Чернышевского, народничества и т. д.), в силу чего она описывается как одно из идейных направлений среди образованной публики, как круг единомышленников и даже как религиозная секта.

Наконец, при оценочном подходе интеллигенцию определяют с помощью определенных ценностных установок, которые (в зависимости от позиции интерпретатора) либо заслуживают согласия и поддержки, либо подлежат осуждению и отрицанию. Одни восхищаются альтруизмом интеллигенции, ее чувством ответственности перед народом и готовностью к самопожертвованию на благо народа, другие критикуют «нигилистическую мораль» интеллигенции, ее отрицание признанных моральных идеалов, религиозных и эстетических ценностей. Отношение к интеллигенции зависело от политических и социальных ценностей: одни писали об «отщепенстве от государства», беспочвенности, отсутствии патриотизма; другие, наоборот, о наличии критического мышления, способности критиковать существующие институты.

Столь разнородные способы определения и самоопределения интеллигенции, возникшие уже в первые полвека после упрочения слова в русском языке, можно соединить в образе «свободно парящей интеллигенции» (выражение, использованное в 1920-х годах немецкими социологами Альфредом Вебером и Карлом Мангеймом для характеристики интеллигенции), который выражает общую ситуацию интеллектуальных групп в эпоху модерна. Этот образ подчеркивает, что у интеллигенции отсутствуют четко выраженные групповые или классовые интересы, что она в прямом смысле «беспочвенна» (то есть лишена владельческого статуса, географической или социальной привязки) и в силу этого берет на себя право выступать от имени всего общества, представляя общественный интерес как таковой. А такая позиция, в свою очередь, вызывает противодействие как со стороны власти, претендующей на такое же представительство общественного интереса от лица бюрократии, так и со стороны провластных интеллектуальных групп, оспаривающих это право.

Формирование критически настроенных интеллектуальных групп свидетельствует о складывании в преддверии и в ходе Великих реформ 1860-х годов в России нового типа публичной сферы. Используя терминологию классического анализа публичности, данного в 1960-е годы немецким философом Юргеном Хабермасом, ее можно обозначить как «буржуазную литературную публичность». Смысл отличия «буржуазной» публичности от «дворянской» состоит в том, что культурная и политическая коммуникация перестает быть привилегией дворянской элиты, а охватывает все слои образованного общества, будучи освобождена от сословных ограничений на участие.

Интеллигенция в России и возникает в середине XIX века как носитель нарождающейся «литературной публичности», который способствует ее переходу в публичность политическую. Она становится той частью образованного класса, которая играет активную роль в формировании общественного мнения. При этом «русская интеллигенция» не уникальна. Несмотря на все цензурные и полицейские ограничения, в России происходят те же общественные процессы, что и полувеком ранее во Франции и Германии. В России возникают и распространяются противоборствующие идейные направления; прежде существовавшие и впервые основанные толстые журналы становятся рупорами этих идейных направлений (в 1860-е годы это «Отечественные записки», «Дело», «Неделя», «Русское слово», «Вестник Европы» и др.). Растет число образованной публики и прежде всего студенчества; после университетской реформы 1863 года увеличивается количество высших учебных заведений (40 вузов в 1860-е годы, из них 8 университетов, с общим числом около 6 тысяч студентов). Создаются кружки просвещения и саморазвития и сообщества читающей публики (народнические кружки Александра Долгушина в Петербурге «долгушинцы»; Николая Чайковского в 1871 году в Москве — «чайковцы»). Появляются властители дум молодежи — левые публицисты, писатели и философы (Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Писарев) и лидеры консервативных и националистических направлений (Катков, Аксаков).

Все эти структурные элементы публичной сферы — журнал, университет, кружок, локальные (земские) сообщества — показывают вовлеченность России в общеевропейский процесс формирования публичности, и, так же как в Западной и Центральной Европе, литературная сфера под давлением правительственных репрессий и в борьбе за свою самостоятельность все больше политизируется. В России этот процесс становится более радикальным из-за того, что образованная публика не может легально влиять на властные решения, не принимает участия в управлении государством. Ответом власти на требования интеллигенции была лишь репрессия. На манифестации и сходки студентов, выдвигавших свои требования сначала по внутриуниверситетским делам (недовольство качеством преподавания, прошение об издании студенческих рукописных журналов и проч.), следовала стереотипная реакция: аресты, исключения, отправка студентов в солдаты, ссылка.

В результате студенческие манифестации превращались в протестные митинги, в столкновения с полицией и приводили к общей радикализации студенчества как одной из наиболее организованных интеллектуальных групп (здесь можно привести пример массовых студенческих протестов в столицах в 1861 году, ставших прототипом всех студенческих волнений вплоть до революции 1917 года, или попытку создания Вольного университета Николаем Костомаровым после временного закрытия Петербургского университета в 1862 году). В эти протесты вовлекались все более широкие круги образованной публики и городского населения. Это приводило к общей радикализации общества и его большей терпимости к революционному насилию. Выстрел студента Дмитрия Каракозова в Александра II в 1866 году еще вызвал шоковый эффект и ужаснул общество. Между тем выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Федора Трепова в 1878 году и особенно неожиданное оправдание ее судом присяжных уже вызвали рукоплескания всего общества вплоть до некоторых представителей самой царской бюрократии. За этот период многие просветительские народнические кружки, преимущественно изучавшие социалистическую и революционную литературу, превратились в тайные организации революционного террора («Народная воля», ; «Народная расправа», 1869). Радикализация интеллектуальных групп была также и следствием неудачи главного практического проекта интеллигенции «хождения в народ». Это было массовое движение образованной разночинной молодежи с целью просвещения народа. Под просвещением тут понималась не только ликвидация неграмотности населения или создание народных школ, но и улучшение хозяйственного быта крестьян: организация сыроварен, ссудо-сберегательных касс, трудовых артелей и другие инициативы, заимствованные из западных книг по фермерскому хозяйству. Но в силу слабой организации дела, построенного на голом энтузиазме, а также отсутствия в крестьянской среде поддержки и понимания социалистических идеалов интеллигентской молодежи все это движение потерпело неудачу, лишь усилив публичные дискуссии о «розни интеллигенции и народа». В 1874 году движение потерпело окончательное фиаско, когда его ведущие участники и организаторы были арестованы и отданы под суд.

Главная особенность формирования интеллигенции в России второй половины XIX века — это противоречие между непреодолимой маргинальностью ее положения (метафора «отщепенства» становится одной из распространенных характеристик интеллигенции) и ее быстро растущим публичным влиянием на общество через студенчество и образованные слои. Это противоречие не могло разрешиться в условиях старого режима. Однако оно оказало воздействие на становление интеллигенции как публичного политического игрока, который совмещал просветительскую и социальную функции с революционной и террористической активностью.

Публичная сфера, прежде сфокусированная на литературе и публицистике, превращалась в сеть политических партий и организаций с огромным опозданием лишь в ходе Первой русской революции. К этому моменту сменилось уже два поколения интеллигенции (народническое и марксистское). За это время интеллигенция обрела уверенность в том, что общественное благо может быть достигнуто лишь в форме утопического идеала революционного слома государственной власти.

Неспособность этих поколений интеллигенции разграничить «оружие критики» и «критику оружием» (по терминологии раннего Маркса), «слово» и «дело», литературное и политическое, столь резко осужденная авторами скандального сборника «Вехи» (1909), была, однако, не ошибкой мировоззрения или психологическим заблуждением. Причина — в положении интеллигенции, которая была поставлена самодержавной властью в условия, когда слово, литературный текст, критическое высказывание приравнивались к политическому действию и вызывали на себя полицейскую репрессию. «За неимением… действительных политических партий, то есть таких партий, которые бы являлись реальными деятелями текущей действительности, у нас мнения, взгляды, даже слова и речи принимаются за дело, рассматриваются как исторические факты, возбуждая такую же вражду, озлобление, вызывая такой же переполох и оппозицию, как реальные события истории», — так описывал эту ситуацию публицист Леонид Оболенский еще в конце XIX века.

Февральская революция 1917 года положила конец противостоянию власти и интеллигенции, создав на короткое время возможность политического участия образованных слоев во власти. Но большевистский режим, установившийся после октября 1917-го, открыл следующую фазу этого противостояния, породив новое явление — теперь уже «советскую интеллигенцию».