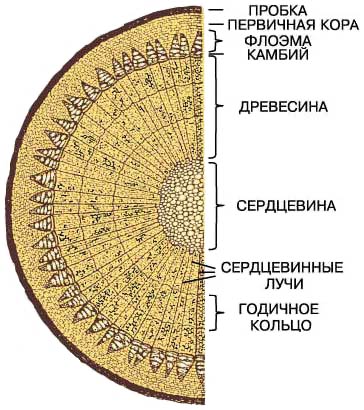

Что такое сердцевидные лучи

Макроскопическое строение древесины

|

|

|

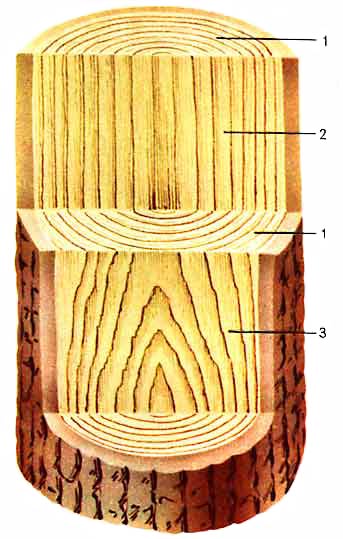

| 1 — торцовый разрез; 2 — радиальный разрез; 3 — тангенциальный разрез |

|

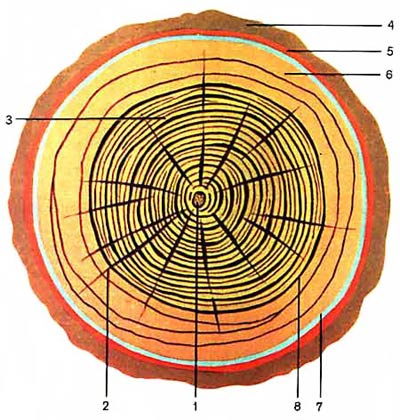

| 1 — сердцевина; 2 — сердцевинные лучи; 3 — ядро; 4 — пробковый слой; 5 — лубяной слой; 6 — заболонь; 7 — камбий; 8 — годичные слои. |

|

|

Изучая макроскопическое строение древесины, можно обнаружить, что у одних пород древесина окрашена равномерно, а у других центральная часть темнее наружной. Тёмноокрашенная часть называется ядром, а наружная светлая зона — заболонью. У некоторых пород центральная часть, не отличаясь по цвету от наружной, содержит (в растущем дереве) значительно меньше воды и называется спелой древесиной. Породы, имеющие ядро, называются ядровыми, а породы со спелой древесиной — спелодревесными. Если же между центральной и периферической частями древесины нет разницы ни в цвете, ни в содержании воды, то породы называются забелёнными.

Полагают, что ядро образуется у всех пород, только у одних тёмная окраска его возникает всегда или при определённых условиях, а у остальных оно остается светлым. Следовательно, спелая древесина — это неокрашенное ядро.

Окрашенное ядро среди хвойных пород имеют лиственница, сосна, кедр, тис, можжевельник; среди лиственных — дуб, ясень, вяз, ильм, карагач, грецкий орех, тополь, ива, рябина и др. К заболонным породам относятся многие лиственные — берёза, ольха, липа, граб, клён, самшит, груша, орешник и др. Спелую древесину среди хвойных пород имеют ель и пихта, а среди лиственных — бук, осина и некоторые другие.

В раннем возрасте древесина всех пород состоит только из заболони, и лишь с течением времени у некоторых пород образуется ядро. У одних пород образование ядра начинается рано (у дуба, например, на 8—12-й год) и заболонь бывает узкой. У других пород ядро образуется значительно позднее (у сосны в возрасте 30—35 лет), что обусловливает наличие широкой заболони. Переход от заболони к ядру может быть резким (тис) или постепенным (грецкий орех). С возрастом диаметр ствола увеличивается, и доля ядра возрастает за счёт перехода части заболонной древесины в ядровую. Так, у дуба объём ядра при диаметре ствола 15 см составляет примерно 50 % объёма заболони; при диаметре 30 см ядро в 3—5 раз больше заболони по объёму, а при диаметре 60 см на заболонь приходится всего 10 % объёма ядра.

В растущем дереве заболонь служит для проведения воды вверх по стволу (из корней в крону) и для отложения запасных питательных веществ.

Образование ядра зависит от породы, возраста, условий произрастания и других факторов; в известной мере оно связано с жизнедеятельностью кроны. Процесс ядрообразования заключается в отмирании живых элементов древесины, закупорке водопроводящих путей, отложении смолы и углекислого кальция. Древесина в этой зоне пропитывается дубильными и красящими веществами, в результате чего темнеет, её плотность несколько увеличивается, возрастает стойкость к гниению.

Вследствие закупорки водопроводящих путей древесина ядра мало проницаема для воды и воздуха, что имеет положительное значение при изготовлении из древесины тары под жидкие товары и отрицательное — при пропитке древесины антисептиками (ядро обычно не пропитывается). В растущем дереве ядро придаёт стволу устойчивость, вместе с тем ядро может служить хранилищем для воды (дуб, вяз).

Годичные слои заметны у многих пород, но особенно хорошо у хвойных. На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных параллельных полос, а на тангенциальном — извилистых 11-образных полос.

Ширина годичных слоёв сильно колеблется в зависимости от многих факторов: породы, возраста, условий произрастания, положения в стволе. Наиболее узкие годичные слои (до 1 мм) образуются у медленно растущих пород (самшита), а наиболее широкие (1 см и больше) характерны для быстро растущих пород (тополя, ивы). В стволе дерева годичные слои шире, чем в ветвях. В молодом возрасте и при благоприятных условиях роста образуются более широкие годичные слои.

По радиусу ствола ширина годичных слоёв не остаётся постоянной и изменяется так: у сердцевины располагается ряд сравнительно узких годичных слоёв, затем следует зона более широких слоёв, а дальше по направлению к коре ширина слоёв постепенно уменьшается. Площадь годичного слоя сначала довольно быстро увеличивается в направлении от сердцевины к коре, достигает максимума, после чего постепенно уменьшается.

На интенсивность годичного прироста влияют особенности метеорологических условий того или иного года, и по ширине годичных слоёв можно проследить многолетние изменения климата. Эти вопросы рассматривает научная дисциплина дендроклиматология. Исследуя ширину годичных слоёв и используя дендрохронологические шкалы, составленные для разных районов страны, можно определить время изготовления деревянных изделий и сооружений. Дендрохронологический метод (В. Е. Вихров, Б.А. Колчин) нашёл широкое применение для датировки археологических находок из древесины.

У некоторых пород на поперечном разрезе наблюдается волнистость годичных слоёв, например, у граба, тиса, можжевельника; у бука и ольхи граница между годичными слоями в местах пересечения её широкими сердцевинными лучами (см. далее) загибается внутрь (к сердцевине), что также придает слоям волнистый вид.

В растущем дереве по ранней древесине годичных слоёв происходит передвижение воды вверх по стволу, а поздняя древесина выполняет преимущественно механические функции. В зависимости от породы, возраста, условий произрастания, положения в стволе соотношение между ранней и поздней древесиной может сильно изменяться.

В хвойных породах содержание поздней древесины в годичных слоях в направлении от сердцевины к коре сначала увеличивается, достигает максимума, а затем в слоях, расположенных ближе к коре, уменьшается. По высоте ствола содержание поздней древесины убывает по направлению от комля к вершине и может снизиться в 1,5—2 раза.

Свойства ранней и поздней древесины годичного слоя существенно отличаются. У некоторых пород различия особенно ярко выражены. Например, у лиственницы и дуба, по данным В. Е. Вихрова, поздняя древесина плотнее ранней (соответственно в 2,3 и 1,5 раза), больше усыхает (в 1,8 и 1,4 раза), прочнее при растяжении (в 3,4 и 2,3 раза).

У ели, по данным И. С. Мелехова, прочность на растяжение вдоль волокон поздней древесины в 2,7 раз больше, чем ранней. Жёсткость поздней древесины также значительно выше, чем ранней. Поскольку поздняя древесина плотнее, прочнее и темнее ранней, от количества именно поздней древесины зависят плотность, прочность, а также, в значительной мере, и цвет древесины в целом.

Сердцевинные лучи. На поперечном разрезе некоторых пород (например, дуба) хорошо видны светлые блестящие линии, расходящиеся от сердцевины к коре по радиусам и называемые сердцевинными лучами. Сердцевинные лучи есть в древесине всех пород, но лишь у немногих пород они настолько широки, что ясно видны на поперечном разрезе невооружённым глазом.

Ширина сердцевинных лучей, измеряемая на поперечном разрезе ствола, колеблется в зависимости от породы от 0,005 до 1 мм. По ширине различают три типа лучей:

1) очень узкие, невидимые невооружённым глазом;

2) узкие, трудно различимые невооружённым глазом;

3) широкие, ясно видимые невооружённым глазом.

Последние могут быть настоящими или ложноширокими (агрегатными), т.е. состоящими из пучка близко расположённых друг к другу узких лучей.

Настоящие широкие лучи имеют дуб, бук и платан; ложноширокие (агрегатные) лучи —граб, ольха и лещина. Узкие, но всё же различимые невооружённым глазом лучи у древесины клёнов, ильмовых пород (вяза, ильма, карагача), липы, кизила и некоторых других. Очень узкие лучи, которые можно лишь иногда заметить на строго радиальном разрезе (лучше расколе), свойственны древесине всех хвойных и многих лиственных пород (ясеня, берёзы, осины, тополя, ивы, груши, рябины и др.). У некоторых пород лучи расширяются при пересечении границ годичных слоёв (бук).

На радиальном разрезе древесины сердцевинные лучи заметны в виде поперечных блестящих полос или пятен, окрашенных темнее или светлее окружающей древесины. Ширина полосок зависит от высоты лучей, а длина — от степени совпадения плоскости разреза с направлением луча. У некоторых пород эти полоски образуют на радиальном разрезе красивый рисунок (платан, клён, ильм и др.).

На тангенциальном разрезе сердцевинные лучи имеют веретено- или чечевицеобразную форму; высота их в зависимости от породы колеблется в широких пределах (от 50 мм у дуба до долей миллиметра у хвойных пород).

В растущем дереве сердцевинные лучи служат в основном для проведения воды и питательных веществ в горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных веществ зимой. Они выполняют определённую механическую функцию.

Число сердцевинных лучей в древесине очень велико. Так, у сосны и берёзы на 1 см2 поверхности тангенциального разреза насчитывается свыше 3000 лучей, а у можжевельника, у которого сердцевинные лучи чрезвычайно узкие, — до 15 000. Больше всего сердцевинных лучей находится в нижней части ствола. Выше по стволу (по направлению к кроне) число лучей уменьшается, а в области кроны несколько возрастает. Число и размеры сердцевинных лучей (ширина и высота) увеличиваются в направлении от сердцевины к коре. Объём сердцевинных лучей зависит от породы, а у одной и той же породы — от условий произрастания. Объём лучей резко различен у листопадных (лиственных) и вечнозелёных (хвойных) пород. В древесине хвойных пород на долю сердцевинных лучей в среднем приходится 5— 8 % общего объёма древесины, лиственных — около 15 %, т.е. в 2,5 — 3 раза больше. Даже лиственница, сбрасывающая на зиму хвою, содержит почти вдвое больше лучей (по объёму), чем вечнозелёные хвойные (сосна, ель), выросшие в одинаковых с ней условиях.

Сердцевинные повторения. Так называются заметные на продольных разрезах древесины некоторых лиственных пород буроватые или коричневатые чёрточки, полоски или пятнышки, расположенные главным образом у границ годичных слоёв. По своему цвету и строению они напоминают сердцевину. Ранее считали, что сердцевинные повторения (прожилки) возникают в результате повреждения камбия насекомыми. Н. Е. Косиченко, В. В. Коровин полагают, что эти микроструктурные аномалии могут быть вызваны и другими причинами. Они встречаются преимущественно в нижней части ствола лиственных пород (берёзы, ольхи, рябины, груши, клёна, ивы и др.) и изредка у хвойных (пихты). Присутствие этих образований в древесине некоторых пород настолько постоянно (у берёзы), что они могут служить диагностическим признаком при распознании породы по древесине.

Сосуды. На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород (дуба, грецкого ореха и др.) можно заметить небольшие отверстия, представляющие собой поперечные разрезы сосудов. Сосуды имеют форму трубок разной величины и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет). В растущем дереве по сосудам из корней в крону поднимается вода.

Сосуды делят на крупные, ясно видимые невооружённым глазом, и мелкие, не различимые невооружённым глазом. У ряда пород мелкие сосуды собраны в группы, которые можно обнаружить без микроскопа. Крупные сосуды чаще сосредоточены только в ранней зоне годичного слоя и образуют на поперечном разрезе пористое кольцо (например, у дуба), реже крупные сосуды распределены по годичному слою равномерно (например, у грецкого ореха). Собранные в группы мелкие сосуды при наличии крупных сосудов в ранней зоне располагаются в поздней зоне, где они заметны благодаря более светлой окраске. Если крупных сосудов нет, то мелкие сосуды у большинства пород рассеяны по всему слою; однако их число и величина несколько уменьшаются по направлению к внешней границе слоя.

Описанное распределение сосудов позволяет разделить лиственные породы на кольцесосудистые с кольцом крупных сосудов в ранней зоне каждого годичного слоя и рассеянно-сосудистые, у которых сосуды, независимо от их величины, распределены по годичному слою более или менее равномерно.

Резкая разница между ранней и поздней зоной делает годичные слои в кольцесосудистых породах хорошо заметными. В то же время у рассеянно-сосудистых пород нет различия между названными зонами, поэтому годичные слои имеют однородное строение, и границы между ними плохо заметны.

Кольцесосудистыми лиственными породами являются дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка и некоторые другие. К рассеянно-сосудистым относится большинство лиственных пород; среди них с крупными сосудами — грецкий орех и хурма, а с мелкими сосудами — берёза, осина, ольха, липа, бук, клён, платан, тополь, ива, рябина, груша, лещина и др.

Скопления мелких сосудов в поздней зоне образуют различный рисунок. Радиальная группировка мелких сосудов в виде светлых язычков пламени характерна для дуба, каштана; тангенциальная группировка — волнистые, иногда прерывистые линии — для ильма, вяза, береста. Рассеянная группировка в виде отдельных светлых точек наблюдается у ясеня.

На продольных разрезах сосуды, особенно крупные, бывают заметны в виде бороздок. Сосуды редко проходят в стволе строго вертикально, на продольных разрезах бороздки сравнительно короткие, так как в разрез попадает только часть сосуда. Диаметр крупных сосудов 0,2— 0,4 мм, мелких — 0,016 — 0,1 мм. Длина сосудов обычно не превышает 10 см, но у дуба достигает 3,6 м, а у ясеня доходит даже до 18 м. Объём сосудов у разных пород колеблется в широких пределах, а для каждой породы зависит от условий произрастания. По радиусу ствола размер сосудов сначала увеличивается по направлению от сердцевины к коре, достигает максимума, после чего остаётся постоянным или несколько уменьшается. По высоте ствола число сосудов и площадь их сечения возрастают по направлению от комля к вершине.

Сосуды, являясь слабыми элементами, понижают прочность срубленной древесины. Наличием сосудов объясняется повышенная проницаемость жидкостями и газами древесины лиственных пород в направлении вдоль волокон.

Наиболее крупные смоляные ходы у кедра — их диаметр в среднем 0,14 мм; диаметр смоляных ходов у сосны 0,1 мм, у ели 0,09 мм, у лиственницы 0,08 мм; длина ходов в пределах 10-80 см.

Наибольшее число смоляных ходов у сосны, довольно много их у кедра, меньше у лиственницы, ещё меньше у ели. У двух последних пород смоляные ходы занимают не более 0,2 % общего объёма древесины. Однако даже у пород с крупными и многочисленными смоляными ходами их доля в общем объёме древесины менее 1 %. Поэтому сами по себе ходы не могут оказать влияние на свойства древесины, но заполняющая их смола повышает стойкость древесины к гниению.

Определение породы по макростроению древесины. Каждая порода отличается строением древесины, что определяет своеобразие её свойств. Оценка физико-механических и технологических свойств древесины с достаточной для практики точностью может быть сделана по справочным данным, если известна порода.

Для установления рода, а иногда и вида древесного растения (идентификации пород) используют признаки, характеризующие макростроение древесины. В число таких признаков входят: наличие ядра; ширина заболони и степень резкости перехода от ядра к заболони; степень видимости годичных слоёв и их очертания на поперечном разрезе; чёткость границы между ранней и поздней древесиной годичных слоёв; наличие, размеры, окраска и число сердцевинных лучей; размеры, характер группировки и состояние (пустые или заполненные) сосудов в древесине лиственных пород; наличие, размеры и число вертикальных смоляных ходов в древесине хвойных пород; сердцевинные повторения в древесине некоторых лиственных пород.

Кроме этих основных признаков при определении пород учитывают некоторые дополнительные признаки. Необходимость их использования возникает в тех случаях, когда основные признаки выражены нечётко. К дополнительным признакам относятся блеск, текстура, плотность и твёрдость.

Древесина некоторых пород обладает характерным цветом, что позволяет легче определить породу. Однако не всегда цвет древесины может служить достаточным основанием для идентификации породы. Дело в том, что нормальная окраска древесины может изменяться под действием внешних физико-химических факторов, а также из-за поражений грибами. Некоторое диагностическое значение имеет блеск древесины.

При перерезании анатомических элементов на поверхности продольных разрезов древесины образуется тот или иной рисунок. Особенно характерный рисунок-текстуру — образуют сердцевинные лучи. Например, по текстуре поверхности тангенциального разреза бука эта порода определяется безошибочно. Иногда в качестве дополнительного признака привлекаются связанные между собой свойства: плотность и твёрдость древесины.

Примерная оценка плотности (веса) и твёрдости образцов может быть особенно полезна для определения рассеянно-сосудистых лиственных пород, основные признаки которых часто недостаточно ярко выражены.

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ, одно- или многорядные слои паренхимных клеток, пересекающие древесину и луб стеблей и корней двудольных растений. С. л. выполняют запасающую функцию и осуществляют перемещение веществ в горизонтальном направлении.

Смотреть что такое СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ в других словарях:

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

наиболее развиты в стебле и корне двудольных растений и ясно видны бывают на поперечных разрезах корня или стебля; они бывают двух родов: 1) первичные. смотреть

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

одно- или многорядные слои паренхимных клеток, пересекающие древесину и луб стеблей и корней двудольных растений. С. л. выполняют запасающую фу. смотреть

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

Сердцевинные лучи — наиболее развиты в стебле и корне двудольных растений и ясно видны бывают на поперечных разрезах корня или стебля; они бывают двух родов: 1) первичные, главные или внешние и 2) вторичные, второстепенные или внутренние. Первые возникают в самом начале, при первой же дифференцировке постоянных тканей стебля или корня. Они представляют участки основной ткани в виде более или менее узких полосок, проходящих между сосудисто-волокнистыми пучками от сердцевины к коре; в древесине они узки, а в коре расширяются в клинья (на поперечном разрезе). Вторичные или внутренние лучи возникают во время вторичного роста стебля или корня в толщину и уже внутри сосудисто-волокнистого пучка. Начинаясь в древесине на некотором расстоянии от сердцевины, чем позже, тем ближе к периферии, они идут через древесину в камбий и отсюда в луб, где и заканчиваются на некоторой глубине, не доходя до коры. Каждый год их возникает по нескольку, так что вторичные древесина и луб разбиваются ими на более или менее узкие пластинки. Возникновение их просто: некоторые клеточки камбия, делясь, не превращаются в элементы древесины или луба, но становятся паренхимными. Число, размеры и форма С. лучей у разных растений различны. У одних растений их много и они резко заметны, напр. у дуба, в других растениях, напр. у сосны, они очень мелки и едва заметны. Различают ширину С. лучей, т. е. количество составляющих их клеточных рядов на поперечном разрезе, высоту их, т. е. размеры их по продольной оси стебля или корня и, наконец, длину, т. е. протяжение их в рациональном направлении. Каждый С. луч распадается на две части: лубяную и древесную; первая находится в дубе и состоит из тонкостенных не одревесневших клеточек, вторая находится в древесине и состоит из более толстостенных клеточек с одревесневшими стенками; все клеточки С. лучей паренхимные, живые, переполненные во время покоя растения запасными питательными веществами; они вытянуты в радиальном направлении.

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ (radii medullares), одно- или многорядные слои живых паренхимных клеток, идущие радиально в промежутках между проводящими тканями ст. смотреть

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ

— группы из крупных прямоугольных паренхимных живых клеток, вытянутых в поперечном к оси стебля направлении. На поперечном разрезе стебля они отчетливо видны в виде радиальных полосок. В ксилемной зоне лучи служат для проведения воды и органических веществ в радиальном направлении, а в зимнее время — для резервирования питательных веществ.

. смотреть