Что такое синегнойная палочка в ухе лечение

Синегнойная инфекция у детей

Синегнойная инфекция (известна также как пиоцианозы) – это инфекционные заболевания, которые вызываются условно-патогенными микроорганизмами из рода Pseudomonas, и которые протекают схоже с пневмонией, менингитом, поражением ЖКТ, различными нагноительными процессами и сепсисом.

Эпидемиология. Синегнойная палочка имеет широкое распространение в природе, но на разных материках и в разных странах распределена неравномерно. Она «хранится» в организмах растений, насекомых, теплокровных животных и человека. В 90% проб сточных вод обнаруживают синегнойную палочку.

Распространяют возбудитель заболевания больные люди, независимо от формы инфекции, а также здоровые носители. Носительство означает, что в организме человека есть синегнойная палочка, но симптомы заболевания не проявляются, человек выглядит здоровым. Опасны в плане заражения загрязненные возбудителем медикаменты, медаппаратура, антисептические растворы, предметы ухода за больными, санитарно-техническое оборудование.

Пути передачи синегнойной палочки:

В стационарах можно заразиться через перевязочный материал, постельное болье, лекарственные мази и растворы, руки врачей, нянек и пр., медицинскую аппаратуру. К синегнойной инфекции высокую восприимчивость имеют дети, ослабленные из-за перенесенных прежде болезней, с ожогами, иммунодефицитами, хроническими инфекционными заболеваниями, а также в группе риска находятся новорожденные.

Болезнь фиксируется круглогодично, сезонность не выражена. Среди детей большая часть заболеваний случается в раннем возрасте. Не смотря на то, что фиксируются спорадические случаи синегнойной инфекции, в стационарах и в отделениях для новорожденных могут быть вспышки лиоцианозов, с довольно большим числом заболевших.

Что провоцирует / Причины Синегнойной инфекции у детей:

Синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa относится к семейству Pseudomonadaeeae и роду Pseudomonas. Она представляет собой грамотрицательный подвижный аэробный микроорганизм, размер которого составляет 0,5—0,6×1,5мкм. Форма: палочка со жгутиком, без выраженной капсулы. В спецлитературе зафиксировано 200 штаммов синегнойной палочки. Лучше всего она развивается во влажной среде, но высушенные палочки могут выживать и накапливаться, к примеру, в больницах при недостаточной уборке (в пыли).

Синегнойная палочка оказывает патогенное действие с помощью ферментов, пегментов и токсинов. Она выделяет такие токсигены как экзотоксин А, эндотоксин, экзоэнзим. Вредят организму также такие агрессивные продукты как гемолизин, нейраминидаза, внеклеточная слизь, фосфолипаза, протеолитические ферменты. У P. aeruginosa существует сложная мозаика антигенов, которые локализуются в жгутиках, слизистой капсуле и оболочке. стимулируют специфический иммунитет антигены капсулы и клеточной оболочки.

Патогенез (что происходит?) во время Синегнойной инфекции у детей:

Проникая в организм, инфекция попадает в ЖКТ, дыхательные пути, кожу, конъюнктиву, пупочную ранку, мочевые пути. На месте попадания в организм ребенка палочка подавляет рост сопутствующей флоры из-за активности пигментов. Возбудитель связывается с поверхностью эпителиальных клеток при помощи жгутиков. Благодаря слизистому веществу синегнойная палочка лучше сцепляется с поверхностями тканей и лучше защищена от действия нейтрофилов и фагоцитов. Нейтрофилы – элементы крови человека, которые призваны защищать организм от бактериальных и грибковых (и, в меньшей мере, от вирусных) инфекций. Фагоциты – это клетки иммунной системы, которые так же, как и нейтрофилы, защищают организм от чужеродных частиц.

Антибиотикорезистентность P. aeruginosa способствует колонизации тканей макроорганизма. На начальном этапе инфекции важна протеолитическая активность синегнойной палочки.

Глубокое повреждающее воздействие на ткани макроорганизма оказывает экзотоксин А, блокирующий синтез белка в клетках. В дальнейшем развитии патологического процесса значительную роль играет эндотоксин, который вызывает экссудацию в просвет кишечника и способствует нарушению микроциркуляции в слизистой оболочке кишки. Фосфолипаза вызывает изъязвления и некроз тканей, играет роль в формировании очагов абспедирования. Экзоэнзим способствует генерализации заболевания, но этот процесс зависит не только от него. Генерализация болезни означает, что инфекция поражает множество органов ребенка.

Выздоровление при синегнойной инфекции обусловлено формированием антитоксического иммунитета.

Симптомы Синегнойной инфекции у детей:

От локализации процесса зависит проявленная симптоматика синегнойной инфекции у детей. Часто наступает поражение дыхательных путей, развивается пневмония и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), возникает энтероколит. Также случаются отиты, менингиты, пиелонефриты, остеомиелиты, сепсис, поражение глаз.

Пневмония начинается остро, температура повышается (38 °С), появляется упорный влажный кашель. Мокрота густой консистенции, обильная, вязкая, через несколько суток становится гнойной. Выражена одышка с признаками кислородной недостаточности (орбитальный и периоральный цианоз), также становятся всё более выраженными признаки сердечно-сосудистой недостаточности.

Наблюдаются морфологические изменения в легких по типу крупноочаговой, нередко сливной пневмонии, захватывающей целую долю или несколько долей. Клинический анализ крови показывает гипохромную анемию, тромбоцитопению, лейкоцитоз.

При поражении инфекцией ЖКТ возникает энтероколит. Начинаются боли в животе, жидкий стул, урчание по ходу кишечника. Больной испражняется от 5 до 15 раз за день и ночь. Испражнения жидкие, зеленоватых оттенков, есть примеси гноя и слизи, иногда с кровянистыми прожилками. С первых дней болезни не всегда начинается интоксикация и повышение температуры (она может повышаться на протяжении 2-3 суток). В некоторых случаях при синегнойном энтероколите возникает токсикоз с эксикозом. Из-за снижения количества бифидобактерий и полноценной кишечной палочки у больных отмечаются глубокие нарушения кишечного микробиоценоза с самого начала кишечных расстройств.

В кишечнике поражение может быть морфологически выражено как минимум катарально-эрозивным энтероколитом, как максимум – гнойно-некротическим энтероколитом. При тяжелых случаях может фиксироваться перитонит. Синегнойные палочки скапливаются в очагах деструкции (разрушения).

У старших детей при заражении через пищу появляется пищевая токсикоинфекция. Всего несколько часов длится инкубационный период, далее остро проявляются симптомы. Начинается тошнота, рвота съеденными продуктами, боли в области эпигастрия. Температура может подниматься незначительно. Стул имеет кашецеподобную или жидкую консистенцию, наблюдаются небольшие включения зелени и слизи. Испражнение случается от 3 до 8 раз за день и ночь. Тяжесть состояния заболевшего ребенка зависит от общего токсикоза.

При сепсисе инфекция попадает через кишечник, в более редких случаях – через нос или рот, пупочную ранку, раны на венах от катетера. Основные симптомы: пневмония (плевропневмония) с симптомами нарастающей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности и кишечный синдром в виде энтероколита, тяжелый токсикоз с поражением ЦНС. Случаются приступы судороги, сознание нарушается (как максимум – ребенок впадает в кому).

Особенности заболевания у новорожденных детей. В отделениях для новорожденных случаются вспышки синегнойной инфекции. В особой группе риска – недоношенные малыши. Заражаются дети в основном через недостаточно продезинфицированные руки персонала. Наиболее часто поражается желудочно-кишечный тракт с развитием тяжелого энтероколита с геморрагическим компонентом.

Нередко фиксируют изъязвления и перфорации слизистой оболочки кишечника. Случается значительная потеря массы тела вследствие обезвоживания. Диарея сопровождается выраженным абдоминальным болевым синдромом. Инфекция может поражать не только ЖКТ, но и кожу, глаза, пупочную ранку, уши.

Конъюнктивит может быть слабо выражен (чуть-чуть слипаются веки) или в тяжелой форме (резкая гиперемия конъюнктивы, отек и эритема век, гнойное отделяемое).

У новорожденных с низкой массой тела легко возникают средние отиты. Появляются такие симптомы: раздражительность, рвота, повышение температуры, есть вероятность диареи. Во многих случаях отмечаются также сопутствующие острые респираторные инфекции, омфалит, конъюнктивит.

Диагностика Синегнойной инфекции у детей:

Для постановки диагноза пиоцианоза у детей необходимо провести бактериологическое и серологическое исследования. Синегнойную палочку выделяют из кала, мокроты, мочи, крови, спинномозговой жидкости, бронхиальных смывов и пр.

Врачи могут дополнительно назначить бактериологическое исследование смывов с предметов ухода за больными, с медицинской аппаратуры в очагах инфекции, с санитарно-гигиенического оборудования и т. д. Если в биоматериале обнаружена синегнойная палочка, оценивают ее количество.

Лечение Синегнойной инфекции у детей:

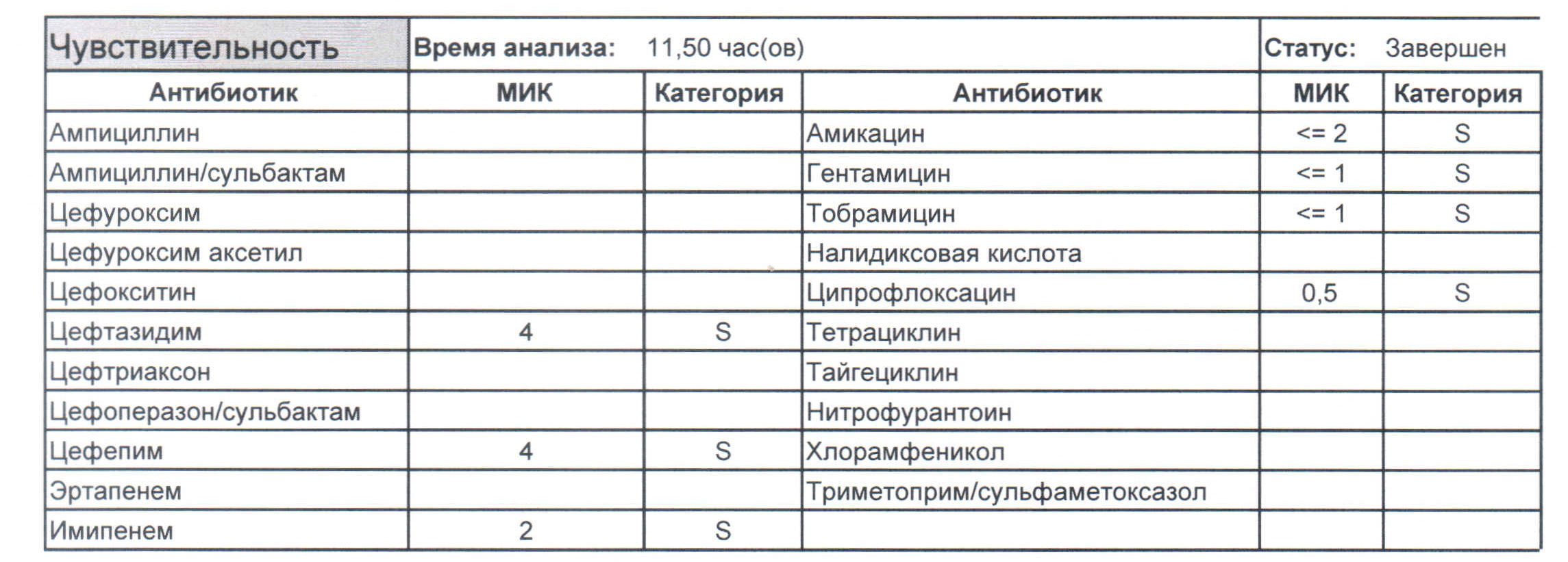

В комплексной терапии пиоцианозов (синегнойной инфекции) у детей важное место занимают антибиотики. Штаммы синегнойной палочки резистентны к большей части антибактериальных препаратов, потому для лечения часто назначают антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины 3-го и 4-го поколений). Тяжелые и затяжные случаи синегнойной инфекции лечат противосинегнойным у-глобулином и гипериммунной антитоксической донорской плазмой.

Профилактика Синегнойной инфекции у детей:

Специфическая профилактика синегнойной инфекции не получила широкого распространения. Существуют вакцины, основанные на анатоксине, а также апробирована гентавалентная вакцина (производство США) для вакцинации в хирургических стационарах. Существуют предположения, что вакцины перспективны не только для профилактики, но и для лечения пиоцианозов в случаях полирезистентности к антибиотикам выделяемых от больных штаммов синегнойной палочки.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Синегнойная инфекция у детей:

Синегнойная палочка

Знакомьтесь с героиней нашего сегодняшнего повествования – синегнойной палочкой или Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa).

Автор: врач-клинический фармаколог Трубачева Е.С.

Знакомьтесь с героиней нашего сегодняшнего повествования – синегнойной палочкой или Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa).

И, воспользовавшись ситуацией, мы поговорим о микробиологической безопасности лечебных учреждений, ведь именно этот возбудитель до сих является одним из лидеров внутрибольничных инфекций, особенно в условиях реанимационных, хирургических, онкологических и ожоговых отделений, и, казалось бы, эта проблема не решаемая. О том, как победить этого зверя-убийцу и не разорится, мы сегодня и поговорим.

Те, кого интересуют исключительно вопросы лечения, а по сути, заметания проблемы под ковер, так как одними антибиотиками синегнойку не удалось победить никому, могут перейти сразу к статье «Антисинегнойные препараты».

Микробиологические аспекты

Pseudomonas aeruginosa – это аэробная грамотрицательная палочка, с одним или двумя полярно расположенными жгутиками, которая может расти и размножаться и в анаэробных условиях.

Это один из немногих возбудителей, который угадывается в прямом смысле носом – инфицированная рана издает совершенно неповторимое амбрэ, которое не перепутаешь ни с чем, если услышал хотя бы один раз. Причем больной обнаруживается в прямом смысле по запаху от двери не то, что палаты, а от входа в лечебное отделение. Для тех, кто пока ни разу не сталкивался, – он слышится как запах сладкой карамели с аммиаком, вызывающий отчетливые рвотные позывы (хотя последнее строго индивидуально). Некоторые ощущают его как аромат жасмина в аммиаке. Запах очень специфический и способен играть серьезную диагностическую роль, а уж если к нему в дополнение идут сине-зеленые повязки, и это не вылитый ранее флакон зеленки, то перед вами на 99,9% рана, инфицированная P.aeruginosa. Согласитесь, это важно, особенно в условиях как недостатка микробиологических лабораторий, так и широкого распространения возбудителя в стационарах.

В природе синегнойная палочка обитает в почве и воде, при этом она непривередлива в плане питательных веществ (в дистиллированной воде растет и размножается до 2,5 месяцев, хотя и снижает свою активность в десять раз). Поэтому идеальной средой ее обитания будет та локализация в организме, где темно, тепло и сыро, а именно – раны, нижние дыхательные пути, мочевыводящие пути и все те полости, в которые можно установить катетеры. Конечно, самостоятельно палочка туда не заползет, у нее нет ножек, зато мы – медицинский персонал, не соблюдая правила обработки рук и имея единственного больного в отделении, к концу смены обсеменим всех, особенно если в ординаторских и сестринских используются общие, а не одноразовые бумажные, полотенца.

P.aeruginosa очень любит, когда вокруг нее тепло (30 – 37 0 С), темно и сыро. Соответственно, самое чистое время года с точки зрения риска принести дикую уличную палочку в стационар – это зима. И если зимой в вашем на 100% чистом стационаре с внутренним микробиологическим контролем вдруг пациент, простите, завонял – ищите любителя-огородника с рассадой на подоконнике. Достаточно такому садоводу-огороднику один раз по приходу на работу не отмыть правильно руки и пойти на перевязку – больной с синегнойной (или ацинетобактерной, а то и вообще микст) инфекцией на ровном месте будет обеспечен. А если все остальные так же правильно не помыли руки или вытерлись общим полотенцем – чистый стационар очень быстро станет стационаром с синегнойкой.

Почему же P.aeruginosa так полюбила больницы? Да потому что здесь, в отличие от дикой среды обитания, для нее созданы идеальные условия, как в плане климата и питательных веществ, так и в плане окружения – зверю практически не требуется бороться за свое выживание с другой микрофлорой, фактически всегда за счет своих свойств синегнойка получает селективное преимущество перед другими возбудителями, которых успешно травят антисептиками, антибиотиками, заключительной дезинфекцией и УФ-излучением, оставляя сегодняшней героине расчищенную от конкурентов территорию.

Где же в стационаре создаются условия для размножения и распространения инфекции? Для этого необходимо знать следующие свойства P.aeruginosa:

Таким образом, исходя из вышесказанного, любимыми местами обитания в стационарах являются все то, что создает оптимальную для обитания теплую и влажную среду, а именно:

То есть любимыми отделениями для обитания в стационаре будут ожоговые и хирургические (практически все, а не только гнойная хирургия и травматология), отделения реанимации и интенсивной терапии и хирургический блок. Особняком стоят пульмонологические отделения с пациентами с муковисцидозом и онкологические стационары. При этом синегнойка может оказаться совершенно в любом отделении, переехав туда на руках медицинского персонала и разбежавшись по больным уже через тамошнее общее полотенце. Поэтому первый и главный шаг на пути борьбы с распространением синегнойной инфекции – это наши руки, точнее, правильная их обработка. После КАЖДОГО пациента. И не протирание полотенчиком на обходе, а полноценное мытье, после которого хотя бы самому себе можно сказать, что уж ты-то точно сделал все, что было возможно.

Клинические аспекты

Какие пациенты более всего чувствительны к P.aeruginosa и когда вообще ждать именно ее:

Какую патологию чаще всего вызывает (а лучше сказать, осложняет) P.aeruginosa

То есть почти любая область поражения и это говорит нам о крайней необходимости микробиологической диагностики, так как почти точно такой же набор может вызвать нозокомиальный золотистый стафилококк или ацинетобактер.

Эпидемиологические аспекты

Как уже выше было неоднократно сказано – P.aeruginosa умеет поражать практически все, до чего сможет добраться, а уж убивать, да в своих нозокомиальных формах, когда из биопленок вылупились и распространились супермутанты, тем более. Вопрос в том, что делать, ведь ситуация кажется безнадежной. Но это не так.

Вылечить больных мы, конечно, можем, но только в том случае, если перед нами дикая и непуганая P.aeruginosa с улицы. Если случилось так, что в вашем стационаре она живет годами и смогла инфицировать пациента (а сама она не может, ее надо донести на чьих-то медицинских руках или до пациента, или до аппарата, который используется у этого пациента), то тут фармакология почти бессильна, так как внутрибольничные палочки умеют разрушать все до одного антибиотика, имеющегося на рынке, а новых уже лет 10 не было, и неизвестно когда будут, если вообще будут. Поэтому единственным барьером встает эпидемиологический надзор. Причем синегнойку, в отличие от фекальной микрофлоры, из стационара выбить можно полностью, так как в норме она не является элементом нормальной микрофлоры человека, как та же кишечная палочка, клебсиелла или энтерококки, то есть в людях в норме она не живет.

Почему в этой статье нет антибиотикограмм устойчивых форм? Ответ до банальности прост – автор долгое время проработала в стационаре, свободном от синегнойки. Это достижимо, и от P.aeruginosa можно освободится даже в самом запущенном случае, что не будет стоить колоссальных денег, при том, что в перспективе высвобождаются действительно серьезные средства, которые ежегодно тратятся на тушение пожара антибиотиками, что в случае внутрибольничных инфекций равноценно тушению бензином. Для достижения полного антисинегнойного эффекта необходимо:

Простая манипуляция в виде правильного мытья рук позволяет на 99,9% снизить риск внутрибольничного заражения синегнойной инфекцией. Остальное сделают мероприятия в рамках Федеральных клинических рекомендаций Минздрава «Эпидемиология и профилактика синегнойной инфекции», по которым должна работать эпидемиологическая служба.

Хотелось бы отдельно напомнить, что P.aeruginosa, точнее, пациент с оной, может быть и на приеме в поликлинике – у отоларинголога, поковырявшись гвоздиком в ухе, у офтальмолога, у гинеколога, травматолога и, конечно, у хирурга. На мысль о возбудителе натолкнут непередаваемый аромат, издаваемый раной, высокая скорость развития гнойно-воспалительного процесса («Доктор, еще вчера ничего не было») и анамнез в виде контакта раны с предметом, покрытым почвой, или нанесения раны подобным предметом. И после подобного пациента необходимо вспомнить о всех правилах асептики и антисептики, чтобы следующий пациент не оказался безвинно инфицированным.

В заключении хотелось бы отметить еще раз – данная статья не про то, как победить синегнойку голыми руками антибиотиками. Этого еще пока никому не удавалось, так как проблема не в одном больном с диким возбудителем. От антибиотиков в этом деле зависит процента два в лучшем случае (приблизительно столько диких форм к вам может прийти за год). Проблема носит глубокий системный характер, и без усилий по освобождению всего стационара от P.aeruginosa, использование только и исключительно антибиотиков на каждый случай, особенно внутрибольничного инфицирования, будет сизифовым трудом с соответствующим печальным результатом.

Лечение наружного отита

Наружный отит – воспалительный процесс, затрагивающий эпителий наружного слухового прохода, внешней поверхности барабанной перепонки, а также кожного покрова внутренней части ушной раковины.

В большинстве случаев воспаление является иммунной реакцией организма на проникновение в ткани наружного уха патогенных (например, золотистого стафилококка или пиогенного стрептококка) и условно-патогенных (синегнойная палочка, ацинетобактер) бактерий.

Чаще всего они проникают через микротравмы кожи, которые люди подчас наносят сами себе при неаккуратном использовании ватных палочек и других предметов для удаления ушной серы. Реже инфекция попадает в ухо гематогенным путем с током крови. Отит, таким образом, может развиться при скарлатине или ангине, возбудителем которых является вышеупомянутый гноеродный стрептококк.

Наружный отит может стать осложнением вирусной инфекции — гриппа, кори, цитомегаловируса или вируса простого герпеса. Инфекция также заносится через кровь и может протекать достаточно тяжело — с геморрагическим поражением эпителия при гриппозном отите и характерными везикулярными эрозиями при герпесе и ЦМВИ. Для герпетического отита характерным симптомом становится временный парез лицевого нерва, приводящий к односторонней потере чувствительности кожи лица и ограничению мимики.

Острый наружный отит может носить очаговый и разлитой характер. В первом случае на коже или в слуховом проходе возникает абсцесс. Такое течение характерно для кокковой инфекции. Разлитое воспаление бывает при инфекции синегнойной палочки и осложнениях вирусных заболеваний.

Отдельно следует выделить грибковый отит, вызываемый грибами Аспергиллус и Кандида, и неинфекционный отит, чаще всего представляющий собой аллергическую реакцию на ношение серег, клипс, гарнитур, слуховых аппаратов.

Лечение наружного отита

Терапия воспаления наружного уха назначается с учетом:

Два последних вида обследования назначаются в том случае, если на первичном приеме у врача возникли сомнения при определении точной причины наружного отита.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев возбудителями отита становятся бактерии, больным назначают местно антибиотики широкого спектра действия, эффективные как в отношении грамотрицательных (кокки), так и грамположительных (синегнойная палочка) микроорганизмов. Если отит развился на фоне ангины, назначаются препараты, к которым наиболее чувствителен стрептококк.

При неинфекционном (аллергическом) отите необходимо в первую очередь устранить контакт кожи наружного уха с раздражающим агентом. Зачастую этого бывает достаточно для прекращения воспаления. Дополнительно назначаются антигистаминные препараты внутрь и местно.

При вирусных инфекциях мази и капли с антибиотиками могут назначаться для предупреждения вторичных бактериальных инфекций. С той же целью в ухо закладываются турунды, пропитанные антисептическим раствором.

Бактериальный и вирусный наружный отит нередко сопровождается умеренным и сильным болевым синдромом, для отомикозов характерен сильный зуд.

Для устранения неприятных ощущений применяются анальгетики, однако злоупотреблять ими не стоит, чтобы не вызвать привыкание. Боль при наружном отите не носит такой нестерпимый характер, как при среднем. Гноетечение также случается достаточно редко — лишь после прорыва фурункула или карбункула в слуховом проходе.

При возникновении абсцесса врач-отоларинголог может принять решение о его вскрытии специальной парацентезной иглой.

Такую операцию должен выполнять только квалифицированный врач во избежание повреждений барабанной перепонки. В перечень специальных инструментальных процедур также входит вдувание порошкообразных лекарственных средств в слуховой проход, удаление мацерированного и слущенного эпителия с его стенок и внешней поверхности барабанной перепонки.

Важной задачей терапии является недопущение распространения инфекции на кожу вокруг ушной раковины и в область среднего уха.

Такие осложнения характерны для больных сахарным диабетом и лиц с приобретенным и аутоиммунным иммунодефицитом (больным СПИДом, пациентам, проходящим супрессивную и химиотерапию и т. д). Если врачу становится известно о перечисленных факторах риска, он может назначить превентивный курс антибактериальных препаратов и даже настоять на госпитализации больного.

Лечение наружного отита, не связанного с серьезными осложнениями, проходит амбулаторно. Обычно при соблюдении режима, недопущении переохлаждения наружный отит проходит в течение недели. В домашних условиях можно применять средства, подавляющие развитие патогенов в ушном проходе. При бактериальной инфекции рекомендуются подкисляющие агенты, например, слабый раствор уксусной кислоты, борный спирт, алюминиевые квасцы. Нужно помнить, что при грибковом отите кислая среда недопустима, так как способствует развитию колоний грибов. Вместе с применением фунгицидных мазей и капель уши можно промывать профилактически раствором питьевой соды. При геморрагическом и везикулярном вирусном, а тем более при осложненном некротическом отите самолечением лучше не заниматься вообще, а немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Если воспаление сопровождается сильным отеком, зудом, болью, то помимо анальгетиков и антигистаминных препаратов хороший эффект дают нестероидные противовоспалительные средства. К их числу относятся капли для ушей Отинум, 20%-ный раствор холина салицилата.

Их рекомендуется закапывать в больное ухо на протяжении всего лечения, а также применять в профилактических целях при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом, ангиной или скарлатиной, корью, при обострении герпетической инфекции. Капли помогут легче перенести медицинские манипуляции по очистке ушного прохода и вскрытии абсцессов в нем. Благодаря удобной насадке Отинум легко наносить непосредственно на место воспаления, кроме того, в отличие от капель на масляной основе, которые вытекая, пачкают одежду и белье, поэтому после их применения рекомендуется полежать, данный препарат не оставляет пятен, а потому его можно применять даже в середине дня без необходимости лежать после применения.

Хотя прогноз при наружном отите в целом благоприятен, каждый человек должен соблюдать профилактические меры по недопущению воспалительных процессов в органах слуха. К числу этих мер относится укрепление иммунитета, отказ от вредных привычек, правильное питание, исключение переохлаждения, прогулок с непокрытой головой в сильный мороз, частого попадания воды в слуховой проход.

.jpg)