Что такое синкопальное состояние у ребенка

Что такое синкопальное состояние у ребенка

При появлении патологических состояний в детском возрасте требуется специфическая диагностика, которая не всегда доступна методами, безопасными для взрослого человека. В данном случае способы обследования подбираются персонально, учитывая возраст больного. Особое место занимают неврологические заболевания, доступные не для всех стандартных исследовательских технологий.

Что такое синкопальное состояние

Синкопе – это кратковременная утрата сознания, вызванная нарушением нормального кровообращения в мозге. Второе название аномалии – обморок. Данное состояние является часто встречающейся проблемой среди молодого населения. По статистике около 15% здоровых детей хотя бы раз испытывали синкопе.

Следует различать полное выпадение из сознания, когда оно утрачивается внезапно, сопровождается падением постурального мышечного тонуса, а затем так же внезапно восстанавливается, и пресинкопальные моменты, когда человек находится в предобморочном состоянии, не теряя контроля над собственным телом.

Основная часть фиксируемых обмороков у детей носит доброкачественную природу и не требует госпитализации/лечения. Около 80% случаев относятся к этой категории. Остальные 20% обусловлены неврологическими, кардиологическими заболеваниями, требуют медицинского контроля.

Чем отличается обычный обморок от патологического

Обмороки классифицируются по степени качества. Так, доброкачественные синкопе имеют следующую природу:

• нейрогенные;

• ортостатические;

• вазовагальные;

• рефлектрные.

Классические нейрогенные и вазовагальные обмороки развиваются на фоне длительного пребывания в вертикальном положении. Так, ребенок, вынужденный долго стоять в одной позе во время школьной линейки из-за несовершенства кровеносной системы и повышенной способности к расширению вен, рискует потерять сознание. Длительное стояние приводит к тому, что основной объем крови отходит в нижнюю часть тела, наступает кислородное голодание мозга.

После длительных или интенсивных физических нагрузок также возможна кратковременная потеря сознания. Это происходит из-за редистурбации (притока) крови к расширившимся кровеносным каналам скелетной мускулатуры. Это не связывается с опасными осложнениями, если случай единичный или повторяется не регулярно. Если можно установить прямую связь с полученными нагрузками, а после инцидента ребенок чувствует себя удовлетворительно, госпитализация не требуется.

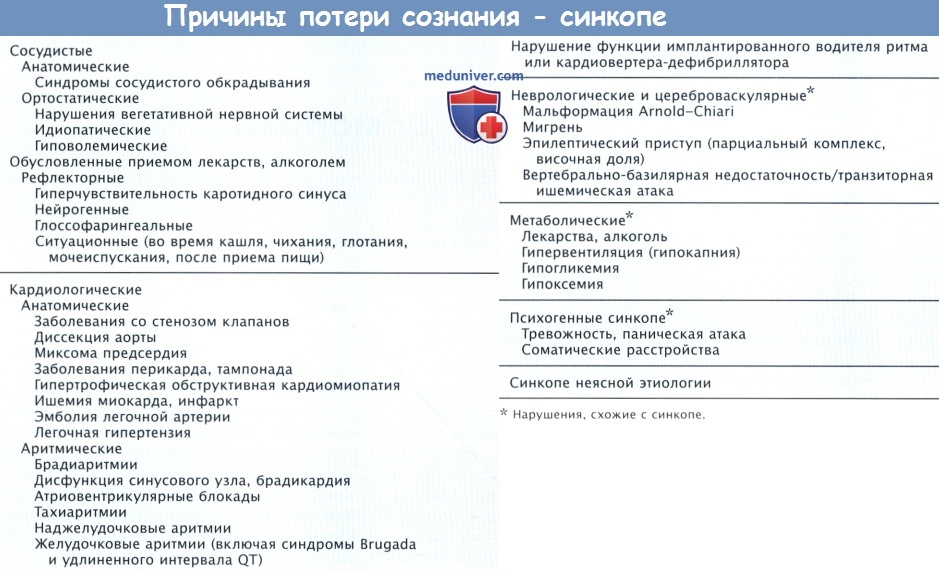

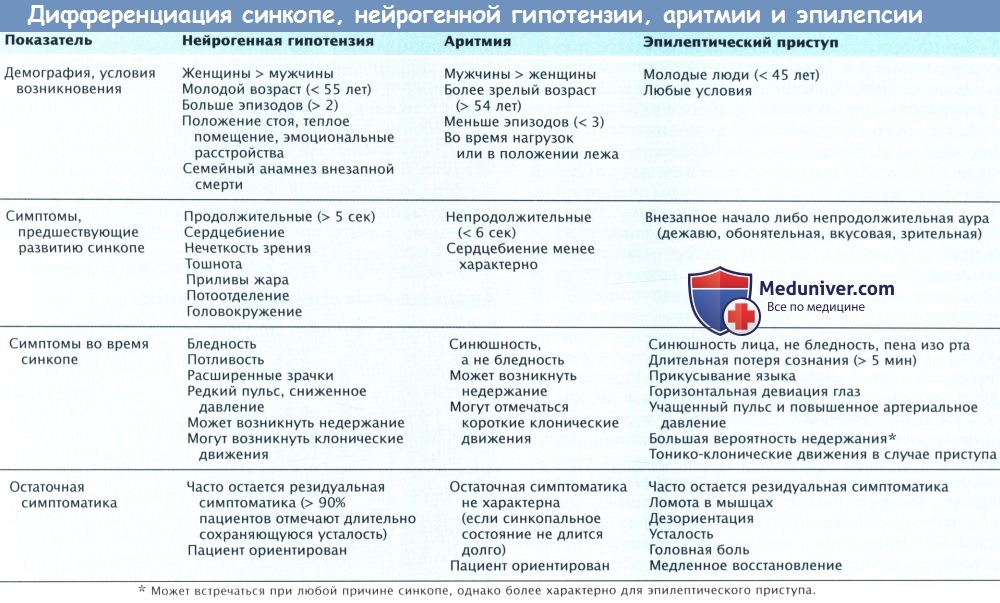

Когда проявившийся синкопе не связывается с перечисленными причинами, необходимо провести дифференциальную диагностику, которая призвана выявить первоисточник патологии. Он может связываться с эпилептическим поражением мозга, гликемией, гипергликемией, тяжелыми аритмиями, анафилаксией и конфигуративными болезнями сердца.

Учебное видео причин потери сознания и видов коллапса

Как определить природу патологии

На начальном этапе проводится дифференциация доброкачественного синкопе от злокачественного. Врачу-педиатру необходимо тщательно собрать анамнез, выяснить, есть у старших родственников системные заболевания, включая эпилепсию, сахарный диабет, нарушения метаболизма, кардиомиопатии, аритмии. Также нужно выяснить, не было ли случаев внезапной смерти у родственников, младше 50 лет, которая случилась из-за сердечного заболевания.

Важным шагом в определении природы аномалии служит выяснение обстоятельств, при которых возник обморок. Пострадавшему нужно вспомнить и описать, что он ощущал до потери сознания, рассказать, не было ли физических, эмоциональных нагрузок до начала эпизода. Врач должен спросить, как до этого случая ребенок переносил физические нагрузки, не было ли в обозримом прошлом травм головы.

После сбора анамнеза подключается аппаратная диагностика, призванная дать полные данные о состоянии пациента. Применяются следующие исследовательские методы:

1. Электрокардиограмма. Показывает изменения в функционировании сердца.

2. Лабораторная аналитика крови. Призвана определить, нет ли перекоса химических элементов в составе крови, из-за которых случаются частые обмороки. Оцениваются показатели уровня глюкозы, железа (при анемии), ионограмма, а также общая морфология крови.

3. МРТ головного мозга. Применяется при сложных состояниях, предрасположенности к эпилепсии, признаках сосудистых заболеваний мозга, роста опухолей, менингита, гидроцефалии, перенесенной травме.

Если изменений в данных ЭКГ и анализах крови не обнаруживается, а доброкачественная природа патологии не подтверждается, необходимо прицельное исследование головного мозга. Проводится оно в клинических условиях на догоспитальной стадии, если ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Симптомы неврологического синкопе

Прямыми показаниями к экстренному обращению в медицинское учреждение служат следующие признаки развивающейся в организме патологии:

• длительность потери сознания более минуты;

• судорожные парезы во время синкопе;

• очаговая мозговая симптоматика;

• явная сердечная аритмия;

• сильная сонливость после случившегося приступа.

Проверка сердечной деятельности необходима в случаях, когда приступы синкопе случаются при каждом увеличении физической нагрузки, а также при частых испугах или усилении сердцебиения, болезненности в области груди. Дальнейшая диагностика проводится, если на первичном обследовании были обнаружены следующие изменения:

• признаки сердечной недостаточности;

• громкие сердечные шумы (из-за возможного стеноза аортального клапана, гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выходного трака);

• аритмия;

• медленная сердечная деятельность;

• постоянные головные боли;

• тошнота, не связанная с едой, потеря апатита;

• двигательная раскоординация;

• сниженное/повышенное артериальное давление.

Обязательно продолжить стационарную диагностику нужно при изменениях в записи ЭКГ. Это могут быть нарушения АВ-проводимости, удлиненное QT, тахикардия желудочков, синдром перевозбуждения, желудочковая гипертрофия, ишемическое поражение миокарда.

Лучшие варианты диагностики в детском возрасте

Наиболее безопасными способами исследования в детстве признаются электрокардиографические скрининги и магнитно-резонансная томография. Последняя методика отличается наибольшей информативностью среди всех остальных технологий. Она не применяет рентгеновское излучение, что также важно при обследовании организма ребенка. МРТ головного мозга в случае неврологических признаков поможет быстро получить исчерпывающие данные о возможном заболевании, найти микроскопические очаги дегенерации тканей, опухоли, кисты, сосудистые мальформации. Повторять диагностику на магнитно-резонансном томографе можно столько раз, сколько требует клиническая ситуация, в том числе, в профилактических целях.

— Вернуться в оглавление раздела «неврология»

Норильская межрайонная детская больница

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Синкопальные состояния у детей

Н.А. Скуратова

Cинкопальными называются состояния, характеризующиеся спонтанно возникающими преходящими нарушениями сознания, приводящими, как правило, к нарушению постурального тонуса и падению. Слово «синкопе» имеет греческое происхождение (syn – «с, вместе»; koptein – «отрезать, обрывать»), позже это слово перекочевало в латинский язык – syncopa, из которого оно пришло в музыкальную терминологию (синкопа). Однако в клинической медицине для обозначения патологических состояний принято пользоваться терминами, этимологически связанными с греческим языком, поэтому более верным является все-таки слово «синкопе». В русском языке слово «синкопе» является синонимичным слову «обморок» [9].

Установить точную распространенность синкопальных состояний не представляется возможным, так как далеко не все случаи служат поводом для обращения к врачу, да и не во всех случаях можно уверенно сказать, было ли у пациента собственно синкопальное состояние либо это было какое-то другое расстройство несинкопальной природы [2].

Согласно различным данным, доля людей, хоть раз в жизни переживших синкопе, в общей популяции, составляет от 3 до 40% [3, 9]. По эпидемиологическим данным, приведенным в последней версии Руководства Европейского кардиологического общества по диагностике и лечению синкопальных состояний (ESC Guidelines on Diagnosis and Treatment of Syncope, 2004), частота обмороков у детей в возрасте до 18 лет составляет 15%, у военнослужащих в возрасте 17–26 лет – 25%, у женщин и мужчин в возрасте 40–59 лет – 19 и 16% соответственно [9].

Обычно дети с нейрокардиогенными обмороками имеют структурно нормальное сердце и нормальное артериальное давление (АД) вне эпизодов синкопе. Несмотря на благоприятный прогноз, рецидивирующие нейрокардиогенные обмороки могут сопровождаться травматизацией и вызывать тревогу у родителей, снижать качество жизни.

В норме при повышении артериального давления возрастает частота импульсации от них, что приводит к периферической «симпатической» вазодилатации и «парасимпатической» брадикардии. Снижение афферентного потока происходит в ответ на снижение артериального давления, что вызывает вазоконстрикцию и тахикардию. Недостаточность вегетативной нервной системы в регуляции системного артериального давления и частоты сердечных сокращений может объясняться ее нарушениями на различных уровнях, что в конечном итоге приводит к диссоциации между парасимпатическим и симпатическим отделами центральной нервной системы.

Провоцирующие факторы нейрокардиогенных обмороков разнообразны. Чаще всего обмороки возникают при длительном стоянии, в душных помещениях, транспорте, при виде крови, венепункциях и инъекциях, сильном эмоциональном стрессе. Значительно реже синкопе провоцируются массажем каротидного синуса, давлением на глазные яблоки, дефекацией, мочеиспусканием. Иногда дети теряют сознание из-за повышения внутригрудного давления (чихание, кашель, смех, подъем тяжестей, физическое, статическое напряжение), вследствие медицинских манипуляций (бронхоскопия, гастроскопия, ректороманоскопия, цистоскопия) [4, 5].

При вазовагальных обмороках продромальные симптомы возникают за несколько минут до обморока, но чаще всего – за 30 секунд. Пациент ощущает тахикардию, потоотделение, эпигастральный дискомфорт, желание выйти из помещения. При игнорировании ранних симптомов головокружение усиливается, появляется усталость, потемнение в глазах, покалывание ушей. Объективно: бледность, потоотделение, беспокойство, зевота, глубокие вздохи, гипервентиляция и мидриаз. Пациенты на этой стадии еще слышат беседу, но не могут двигаться. При дальнейшем снижении артериального давления пациент теряет сознание [5, 18].

Синкопе рефлекторного генеза возникают в связи с активацией рефлексогенных зон, вызывающей брадикардию и вазодилатацию, а также на фоне «запредельного» возбуждения нервной системы (боль, внезапные сильные эмоции, стресс). Механизм развития этих синкопе до сих не имеет четкого описания. Вероятно, имеется некая предрасположенность, связанная с нарушением церебральных вазопрессорных механизмов, в результате чего нарушается работа аппарата рефлекторной вазоконстрикции и возникает дисбаланс в сторону влияния парасимпатической импульсации. Так, например, осмотр у ЛОР-врача и раздражение наружного слухового прохода воронкой отоскопа может привести к возбуждению n. vagus с развитием брадикардии и гипотензии.

Довольно распространенной причиной рефлекторных синкопе может стать обычной галстук, слишком туго затянутый и приводящей к раздражению синокаротидных гломусов. Определенную путаницу в клиничеcкую картину могут вносить синкопальные состояния, развивающиеся на фоне стимуляции рецепторов, находящихся в различных органах. Так, рефлекторная импульсация из кишечника, возникающая вследствие банального метеоризма, вызвав пусть даже кратковременное расстройство сознания, заставляет думать о серьезной катастрофе в брюшной полости. То же можно сказать и о рефлексах из мочевого пузыря при его перерастяжении вследствие задержки мочеиспускания (патологической или даже произвольной) [8, 11].

Аритмогенные обмороки. Потенциальными причинами синкопе при нарушениях ритма и проводимости могут явиться:

Необходимо обратить внимание на семейный анамнез, а именно наличие случаев внезапной смерти у лиц молодого возраста, наличие у родственников синкопе и нарушений ритма сердца. В отличие от эпилептических приступов, сопровождающихся потерей сознания, при аритмогенных обмороках нет спутанности сознания после приступа. В случае жизнеугрожающей аритмии типично возникновение ощущения сердцебиения, тошноты, головокружения [9].

Синкопальные состояния у больных с синдромом удлиненного интервала Q-T: врожденного (синдром Джервелла – Ланге – Нильсена и Романо – Уорда) и приобретенного (гипокалиемия, гипокальциемия, интоксикация дигиталисом, хинидином, фенотиазидами, инфекционно-токсические состояния, гипоксия миокарда и др.) характера являются ведущими в клинической картине заболевания. Своеобразие пароксизмов, отсутствие нарушений сердечного ритма в период между приступами нередко приводят к гипердиагностике эпилепсии у этих пациентов, особенно в детском возрасте, частота ошибочных диагнозов достигает при этом 20%. Синкопальные состояния у больных с врожденным синдромом удлинения интервала Q-T развиваются уже в раннем детском возрасте.

Приступы возникают при физическом и эмоциональном напряжении, обусловлены развитием мерцания желудочков, реже – желудочковой тахикардией, еще реже – асистолией желудочков, приводящими к недостаточности сердечного выброса и тяжелой церебральной гипоксии. Частота пароксизмов может быть различной: от одного в несколько лет до нескольких раз в сутки, с возрастом обмороки могут учащаться. Помимо синкопальных состояний, у этих больных могут наблюдаться приступы без потери сознания с внезапным прекращением движений, болью в грудной клетке (иногда абдоминальные боли), нарушением сердечного ритма, головокружением. Кроме того, возможно развитие внезапной смерти в результате тяжелых расстройств сердечного ритма (асистолии и фибрилляции желудочков).

При приобретенном синдроме удлиненного интервала Q-Tобмороки имеют ту же клиническую картину, могут возникать в различных возрастных группах, провоцируются физическим и эмоциональным напряжением, но могут развиться и без каких-либо внешних воздействий [7, 8, 22].

При проведении обследования больного c синкопе представляется целесообразной следующая схема [5, 7, 8, 11, 12].

В настоящее время существует множество вариантов использования тилт-теста, который за прошедшие годы стал «золотым стандартом» диагностики синкопе в России и других странах мира [26, 31]. Тилт-тест проводится детям с шестилетнего возраста. До настоящего времени не существует стандартного протокола тилт-теста в педиатрии. Протоколы различаются по длительности, углу наклона, использованию препаратов. У детей старше 12 лет длительность пробы составляет 40 мин, у детей младше 12 лет – 30 мин [9]. Длительная пассивная ортостатическая проба проводится в утренние часы, все медикаментозные препараты отменяются. Лаборатория должна быть оснащена аптечкой и дефибриллятором. Наиболее распространенным является «Вестминстерский» протокол проведения тилт-теста:

– пациент укладывается на специальный поворотный стол с опорой для ступней – подножкой (так практически исключается участие мускулатуры голеней в стимуляции возврата венозной крови к сердцу), где пребывает в горизонтальном положении в течение 20–30 мин (подготовительный период);

– стол с пациентом переводится в полувертикальное положение под углом 60–70° по отношению к горизонтальному уровню, где находится до развития обморока или, если обморок не развился, в течение 45 мин (длительность пассивного ортостаза);

– после возвращения поворотного стола в горизонтальное положение пациент находится на нем в течение 5 мин или до восстановления нормального самочувствия и показателей гемодинамики (восстановительный период);

– во время всего теста (включая подготовительный и восстановительный периоды) осуществляется непрерывная регистрация ЭКГ (лучше в трех отведениях) и артериального давления – неинвазивным методом дискретно (поминутно) или непрерывно при помощью пальцевой плетизмографии (в режиме «beat to beat») [9, 12, 15]. Показанием для проведения тилт-теста являются частые, рецидивирующие синкопальные состояния неясной этиологии с высоким риском травматизации [14, 17].

Компьютерная система для проведения тилт-теста позволяет оценить гемодинамические показатели в режиме реального времени (артериальное давление, ударный объем и сердечный выброс, общее периферическое сопротивление, вариабельность частота сердечных сокращений, барорецепторную чувствительность) [17, 22]. Компьютерная система ТТ включает в себя поворотный стол, монитор с каналами записи для измерения артериального давления (методом пальцевой плетизмографии и осциллометрическим методом), импедансную кардиографию для измерения ударного объема (см. рисунок). Дополнительно можно провести оценку функции вегетативной нервной системы (вариабельности ЧСС, барорецепторной чувствительности).

Противопоказаниями к проведению тилт-теста являются: критический аортальный или митральный стеноз, критический проксимальный стеноз коронарных артерий, критический цереброваскулярный стеноз, сужение выходного отдела левого желудочка [13, 14].

Тест с наклонным столом – безопасная процедура. Уровень осложнений при ней крайне низок. Тест может проводиться квалифицированной медсестрой, но врач должен быть рядом. Хотя в литературе есть данные об асистолии более 70 с, наличие такой длительной асистолии в течение положительной реакции следует считать ожидаемым результатом исследования, который контролируется в ходе выполнения пробы. Быстрое возвращение в клиноположение при возникновении жалоб является достаточным для предотвращения последствий длительной потери сознания. Реанимационные мероприятия крайне редко применяются при проведении тилт-тест. Не описано развития жизнеугрожающих осложнений при проведении ТТ как у детей, так и у взрослых [9, 22, 23, 24]. В зависимости от гемодинамических реакций выделяют три типа нейромедиаторных обмороков (НО):

– 1-й тип НО (смешанный) диагностируется, когда во время обморока ЧСС уменьшается, однако составляет не менее 40 уд./мин, либо урежается менее 40 уд./мин, но это длится не более 10 с. Падение АД опережает урежение ЧСС;

– 2а тип НО (кардиоингибиторный без асистолии) – ЧСС уменьшается до уровня менее 40 уд./мин, длится более 10 с, однако не наблюдается асистолии более 3 с. Снижение АД опережает урежение ЧСС;

– 2б тип НО (кардиоингибиция с асистолией) – асистолия длится более 3 с. Снижение АД совпадает с урежением ЧСС;

Адекватное лечение больных с нейрокардиогенными синкопе затруднительно из-за разнородности клиники и проблем в оценке эффективности проводимого лечения. При редких вазовагальных обмороках и выявленных триггерных факторах рекомендовано избегать ситуаций, провоцирующих обмороки [5, 9]. В более тяжелых случаях вазовагальных синкопе необходима медикаментозная терапия, при кардиоингибиторном варианте ТТ необходима имплантация искусственного водителя ритма [9, 19]. При обмороках, связанных с кашлем, рекомендуется применение противокашлевых препаратов. Синкопе, возникающие при глотании, связанные с диафрагмальной грыжей, требуют устранения патологии желудочно-кишечного тракта [5].

Проводятся испытания медикаментозных препаратов, воздействующих на вегетативную нервную систему (бета-блокаторы, холинолитики, дизопирамид, блокаторы рецепторов аденозина, селективные ингибиторы серотонина, альфа-адреномиметики, минералокортикоиды, антиконвульсанты). Выбор рациональной терапии крайне труден вследствие отсутствия длительного периода наблюдения, плацебо-контроля. Среди профилактических мероприятий используют закаливающие процедуры, тренировку сосудистого тонуса [9].

Для лечения и профилактики ортостатических обмороков рекомендуется избегать резкого вставания, особенно при пробуждении утром, длительного стояния и напряжения в течение мочеиспускания и дефекации; избегать душных помещений, гипервентиляции, приема обильной пищи, рекомендован частый прием пищи небольшими порциями со сниженным содержанием углеводов; избегать перетягивания живота, использования тугих чулков; возвышенное положение головы во время сна; умеренные физические нагрузки; мужчинам рекомендуется мочеиспускание сидя. У взрослых для лечения ортостатической гипотензии используют препараты, увеличивающие объем циркулирующей крови (флудрокортизон ацетат) и препараты с вазодепрессовным или ингибирующим вазодилатацию эффектами (индометацин, эфедрин сульфат, эрготамин тартрат и др.) При нейрокардиогенных синкопе у взрослых используют малые дозы бета-блокаторов, дизопирамид, скопаламин, мидодрин, золофт, риталин [5, 9, 10]. Кардиогенные и цереброваскулярные обмороки лечат путем устранения основополагающих причин, лежащих в основе синкопе [25, 26].

В подавляющем большинстве случаев надобности в оказании неотложной медицинской помощи при обмороке не возникает. При появлении предсинкопальных симптомах рекомендуется присесть на корточки и наклониться. Можно использовать опрыскивание холодной водой, осторожно дать понюхать нашатырный спирт. Необходимость оказания неотложной помощи обычно связана не с синкопальным состоянием, а с последствиями внезапной потери сознания (падение, травма) или его непосредственной причиной (прежде всего, острым расстройством сердечного ритма или проводимости). Если пациент не приходит в себя сразу после падения, прежде всего следует исключить другие причины нарушения сознания (гипогликемию, эпилепсию, истерию) и полученную в результате падения черепно-мозговую травму.

В случаях, когда обморок затягивается, необходимо, чтобы больной оставался в положении лежа с приподнятыми нижними конечностями. При сохраняющейся тенденции к гипотензии показано внутривенное введение жидкости, при брадикардии – атропин. Необходимо исключение острых заболеваний органов брюшной полости, внутреннего кровотечения, черепно-мозговой травмы, субарахноидального кровоизлияния, острого инфаркта миокарда. При повторных обмороках в первую очередь исключают их аритмогенную природу, так как в этих случаях наиболее высока вероятность внезапной сердечной смерти [6, 20, 25].

Прогноз при синкопе может быть самым разным (вплоть до крайне неблагоприятного). Оценка степени риска должна основываться на данных анамнеза, результатах физикального обследования, ЭКГ и других неинвазивных методов диагностики [5, 14]. При выявлении причин синкопе подход должен быть индивидуальным, но его основой остаются подробный сбор анамнеза и физикальное обследование [1].

Обморок у детей

Обморок у детей — это транзиторная потеря сознания вследствие снижения кровообращения головного мозга, которая начинается внезапно, наблюдается кратковременно и характеризуется полным восстановлением неврологических функций. Состояние встречается при нарушениях нервной регуляции, изменениях сосудистого тонуса, кардиологических заболеваниях. Для установления причины обморока проводятся сбор анамнеза и физикальный осмотр, функциональные тесты, инструментальные методы (ЭКГ, эхокардиография, ЭЭГ). После первой немедикаментозной помощи лечение подбирается индивидуально с учетом этиологии расстройства.

МКБ-10

Общие сведения

Обморок имеет научное название синкопе (от греч. sinkope), или синкопальное состояние. Хотя бы один эпизод потери сознания наблюдается у 15% детей, чаще страдают девочки пубертатного периода. Патология является причиной 3% вызовов скорой медицинской помощи и 1-2% госпитализаций. Обморок — не самостоятельное заболевание, а симптом различных нарушений работы организма. Хотя причины синкопе в педиатрической практике обычно носят доброкачественный характер, около 20% случаев вызваны тяжелыми болезнями и сопряжены с риском внезапной детской смерти.

Причины

Кратковременная потеря сознания у детей может быть спровоцирована влиянием физиологических факторов: мочеиспускания и дефекации, кашля и чихания, громкого смеха или игры на духовых инструментах. Распространенные естественные причины обмороков — резкий переход из положения лежа в положение стоя, сильные психоэмоциональные или физические нагрузки особенно у эмоционально лабильных детей. Патологические факторы развития синкопе подразделяются на несколько групп, среди которых:

Патогенез

Обмороки, связанные с рефлекторными механизмами, возникают при поражении центральной или периферической нервной системы. Чаще всего симптомы формируются при патологиях ядер черепно-мозговых нервов, гипоталамуса, орбитальной коры. Установлено, что любые воздействия на структуру ЦНС способны нарушать у детей вегетативную регуляцию тонуса сосудистой стенки, вызывать гипоперфузию и кратковременное нарушение сознания.

Если обморок обусловлен ортостатической гипотензией, в патофизиологию включаются периферические механизмы. У ребенка снижается выброс норадреналина в ответ на изменение положения тела, из-за чего не происходит вазоконстрикция на периферии и кровь усиленно оттекает от мозга. Реже синкопальное состояние связано с поражением постганглионарных симпатических волокон, которые регулируют тонус сосудов.

Классификация

В современной педиатрии большое значение имеет определение причины обмороков, поскольку это влияет на лечение и прогноз. Специалисты используют классификацию по этиопатогенетическому механизму, которая наиболее полно отражает разнообразие синкопальных состояний. Согласно с ней выделяют 3 формы обмороков:

Симптомы обморока у детей

В течении обмороков разделяют 3 периода: пресинкопальный (продромальный), собственно синкопе и постсинкопальный. Появление предвестников типично для рефлекторных состояний, тогда как кардиогенные и ортостатические состояния развиваются внезапно. Ребенок ощущает дурноту, головокружение, затуманивание зрения. Зачастую симптомы возникают так быстро, что пациент не успевает сообщить об ухудшении состояния.

Второй период характеризуется резкой потерей сознания и снижением мышечного тонуса. При этом ребенок падает или оседает на пол в неестественной позе, его кожа становится очень бледной и покрывается липким потом. Глаза больного закрыты, он не реагирует на обращенную к нему речь. Состояние длится в среднем до 30 сек., тяжелые кардиальные причины могут вызывать обмороки продолжительностью до 5 минут.

В третьем, постсинкопальном, периоде постепенно возвращается сознание, восстанавливается мышечный тонус. Кожные покровы приобретают привычную розовую окраску, дыхание и сердцебиение восстанавливается, проходит слабость в руках и ногах. В течение нескольких часов после обморока ребенок испытывает легкое недомогание, тяжесть в конечностях, отказывается от активных игр и не может сосредоточится на учебе.

Осложнения

У детей большинство рефлекторных и гипотонических обмороков протекают без отдаленных последствий. Осложнения возможны в случае травмы головы или других частей тела при падении либо когда обморок случается в опасной ситуации — посреди пешеходного перехода, в общественном транспорте, возле открытого огня или рядом с движущимися механизмами. В таком случае есть риск несовместимых с жизнью травм.

Более опасны кардиогенные обмороки, которые без своевременной помощи заканчиваются осложнениями или смертью. Быстрее всего летальный исход наступает при тяжелых формах аритмий, если ребенку вовремя не оказана медицинская помощь. Такие обмороки нередко переходят в кому, которая характеризуется полиорганными нарушениями, риском отдаленного неврологического дефицита.

Диагностика

При обследовании врач-педиатр задает вопросы по анамнезу: в какой ситуации и как часто бывают обмороки, есть ли предвестники синкопе, были ли в семье случаи необъяснимой потери сознания или кардиологические болезни. Физикальный осмотр включает исследование сердечной деятельности и дыхания, проверку рефлексов. Детальное инструментальное и лабораторное обследование начинается после стабилизации состояния и включает:

Лечение обморока у детей

На догоспитальном этапе врачи оказывают ребенку первую помощь, которая заключается в придании правильного положения (лежа с приподнятыми ногами), обеспечении притока свежего воздуха, контроле ЧСС, АД и ЧДД. При необходимости используют рефлекторные стимуляторы (нашатырный спирт). Лечение в стационаре показано при наличии повреждений после падения либо при подозрении на патологические причины обморока. На госпитальном этапе эффективны следующие препараты:

Прогноз и профилактика

Вероятность полного выздоровления определяют причины обморока. При синкопальных состояниях, вызванных вазовагальными механизмами или ортостатической гипотензией, прогноз благоприятный. Менее оптимистичный прогноз у детей с кардиальными нарушениями, поскольку такие болезни чреваты осложнениями и летальным исходом. Профилактика обмороков предполагает устранение неспецифических факторов риска, диагностику и лечение сопутствующих заболеваний.