Что такое синтезируются в биологии

Синтез

Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Термин происходит от др.-греч. σύνθεσις — соединение, складывание, связывание ( συν- — приставка со значением совместности действия, соучастия и θέσις — расстановка, размещение, распределение, (место)положение). Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части. Возможен синтез решений. В кибернетике процесс синтеза тесно связан с процессом предшествующего анализа. Синтез — инжиниринговое построение сложных систем из предварительно подготовленных блоков или модулей разных типов. Низкоуровневое, глубокое структурное объединение компонентов разных типов. С точки зрения теории познания, синтез представляет собой необходимый этап проявления познавательной деятельности сознания. В совокупности с анализом, метод синтеза позволяет получить представления о связях между составляющими предмета изучения.

См. также

Полезное

Смотреть что такое «Синтез» в других словарях:

СИНТЕЗ — (от греч. соединение, сочетание, составление), соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему), которое осуществляется как в практич. деятельности, так и в процессе познания. В этом значении С. противоположен… … Философская энциклопедия

Синтез — Синтез ♦ Synthèse По гречески слово synthesis означает союз, состав, со единение. Синтезировать означает составлять (tithenai) вместе (sun). Тем самым синтез противостоит анализу, то есть расчленению, разложению. Синтез идет от простого к … Философский словарь Спонвиля

синтез — а, м. synthèse f. < гр. synthesis соединение, составление. 1. Метод научного исследования явлений действительности в их целостности, во взаимодействии их частей. БАС 1. Сначала ум человеческий дробит предмет, рассматривает, так сказать, монады … Исторический словарь галлицизмов русского языка

СИНТЕЗ — (греч. syn вместе, tithemi помещаю) метод мышления, состоящий в восхождения от простого к сложному, от частей к целому, от причин к явлениям, от начала к последствиям, противоположен анализу. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского… … Словарь иностранных слов русского языка

синтез — (от греч. synthesisсоединение, сочетание, составление) включенный в акты взаимодействия организма со средой процесс пpaктичecкoгo или мысленного воссоединения целого из частей или соединения различных элементов, сторон объекта в единое целое,… … Большая психологическая энциклопедия

СИНТЕЗ — (греч. соединение, сочетание, составление) соединение различных элементов в единое целое, качественно отличное от простой их суммы. Понятие С. в культурологии характеризуется многозначностью и смысловой открытостью. Оно… … Энциклопедия культурологии

СИНТЕЗ — [тэ], синтеза, мн. нет, муж. (греч. synthesis соединение). 1. Метод исследования установление связи и сведение в единое целое отдельных элементов, полученных в процессе анализа (научн., филос.). Синтез явлений. || Вывод, сложное обобщение,… … Толковый словарь Ушакова

синтез — единство, единение, репликация, целостность, обобщение, соединение, синтезирование. Ant. анализ, разбор, анализирование Словарь русских синонимов. синтез см. обобщение 2 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык … Словарь синонимов

синтез — — [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=4661] синтез 1. Исследовательский метод, в известном смысле обратный анализу, т.е. имеющий целью объединить отдельные части изучаемой системы, ее элементы, в единую систему. Целью… … Справочник технического переводчика

СИНТЕЗ — (от греческого synthesis соединение), соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему). Синтез неразрывно связан с анализом (расчленением объекта на элементы) … Современная энциклопедия

СИНТЕЗ — (от греч. synthesis соединение) соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему); синтез неразрывно связан с анализом (расчленением объекта на элементы) … Большой Энциклопедический словарь

Биосинтез белка кратко и понятно

Процесс синтеза в биологии, как и в любой другой отрасли — это образование сложных структур из менее сложных. При этом строение составных элементов может частично, или даже полностью сохраняться в неизменном виде, а может полностью изменяться. В первом случае синтез напоминает строительство конструкций из кубиков Лего, а во втором — образование сложных сплавов, солей и гидроксидов, свойства которых совершенно другие и ничем не напоминают исходные элементы.

Биосинтез — один из самых сложных видов таких преобразований исходных компонентов. Сюда входят процессы формирования ДНК из отдельных нуклеотидов, строительство белков из аминокислот, фотосинтез. Биосинтез может происходить (и происходит как естественным путем, в организме человека, животных и некоторых растений, так и искусственным — производство белковых питательных веществ.

Биосинтез белка

Это один из самых важных процессов в организме человека. Все характерные признаки и функции каждой клетки определяются белковой структурой. Сложность существования организма на клеточном уровне определяется тем, что длительность жизни белка непродолжительна. Без постоянного синтеза новых молекул клетки не смогут восстанавливаться и функционировать надлежащим образом. Синтезируются тысячи белковых структур, и это только в пределах одной клетки.

Рис.1. Структура ДНК

Исследования в области биосинтеза белков начались в 40-х годах прошлого столетия и дляться до сих пор. Самые важные открытия совершили Макс Бергманн, Джек Шульц, Торбьерн Касперссон, Раймонд Джиннер и другие ученые. В 50-х годах Ф.Крик установил правило синтеза, ставшее аксиомой — ДНК → РНК → белок. Свойства конкретного белка определяются последовательностью расположения аминокислот в молекулах. За правильное размещение структурных элементов отвечают гены — части ДНК, в которых зашифрована минимальная часть наследственной информации.

Этапы биосинтеза

Каждый белок синтезируется по одной схеме, состоящей из двух этапов, получивших название транскрипции и ретрансляции. В свободном переводе, это снятие информации с гена ДНК и передаче ее на строящиеся аминокислоты. Техника такой передачи достаточно сложная и энергоемкая, без притока внешней энергии она невозможна.

Рис 2. Схема биосинтеза

Транскрипция

На первом этапе транскрипции с цепочки ДНК снимается абсолютно точная копия, в результате которой получается идентичная с исходной цепочка РНК. Для такой информационной копии нужен катализатор, в роли которого выступают ферменты, и источник питания, в случае синтеза белка — это АТФ. Процесс синтеза происходит с высокой скоростью — в пределах одного организма за минуту осуществляется до 60 000 связей на уровне пептидов.

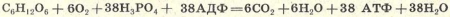

Рис 3. Сравнение ДНК и РНК.

Двойная цепочка ДНК расположена в ядре клетки в виде спирали. В начале транскрипции она разматывается и на одной из частей начинается синтез иРНК, так называемая информационная. Это одинарная цепь, точно повторяющая структуру ДНК. Поэтому реакции биосинтеза белка называют матричными. Вместо тимина, находящегося в нематричной цепочке ДНК, в иРНК используется урацил. В качестве катализатора «работает» РНК-полимераза.

Сложность возникает в том, что генов в молекуле ДНК очень много, а копировать нужно только один из них, причем, строго определенный. То есть, начинать снятие информации РНК должна не только в заданный момент, но и с заданного места. Для исключения ошибок в начале каждого фрагмента ДНК расположен специальный маркер, комбинация нуклеотидов под названием «промотор». Копирование с такого маркера начинается и на таком же, но с противоположной стороны, заканчивается. Конечный маркер получил название «терминатор».

Трансляция

Для построения нового белка в клетке должен быть набор необходимых аминокислот, которые вырабатываются в организме, или получаются при переваривании поступающей извне пищи. Это говорит о том, что для полноценной деятельности организма питание должно быть полным и сбалансированным, с достаточным количеством белка. Аминокислоты, в основном, поступают после расщепления пищевого белка.

Поступающие аминокислоты переносятся специальными транспортными РНК, которые реагируют на информацию в виде кодона, единицы генетического кода. На аминокислоте должен быть соответствующий тринуклелеотид — антикодон. На рибосоме закрепится только та аминокислота, код которой подходит. На каждый элемент цепочки уходит 0,2 с. Именно на такое время останавливается рибосома, движущаяся по цепочке иРНК.

Между аминокислотами, поступающими на рибосому на каждом последующем участке, формируются пептидные связи. Они возникают благодаря наличию в начале участка одной аминокислоты аминогруппы, а на соответствующем конце соседней — карбоксильной группы. Связь возникает прочная и неразрывная.

Белковая цепочка заканчивает формирование после контакта рибосомы к определенным маркером, обозначающим конец этого этапа синтеза. Цепочка аминокислот отрывается от иРНК и передвигается в цитоплазму, для формирования вторичных и третичных структур. Процесс синтеза происходит непрерывно, после перехода рибосомы на следующую позицию на ее место тут же заступает другая и копирует цепочку с иРНК. Выполнившая свою задачу рибосома переходит на другую РНК и формирует другой белок.

Синтез органических веществ

Реакции синтеза органических веществ идут в клетке одновременно с процессами расщепления. Сложные специфические биополимеры (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты) синтезируются из простых веществ, образовавшихся в результате процессов диссимиляции.

Синтезируемые органические вещества используются для построения различных органоидов клетки, ферментов, секретов и запасных веществ, взамен израсходованных. Все эти процессы идут с поглощением энергии. Синтез веществ, идущий в клетке, называют биосинтезом или пластическим обменом.

На этом этапе на ряде промежуточных звеньев суммарно выделяется 2600 кДж энергии.

На образование 36 макроэргических связей при превращении АДФ в АТФ затрачивается 1440 кДж, или 54% освобождаемой энергии, которая переходит в потенциальную энергию АТФ. Следовательно, при кислородном расщеплении образуется в 13 раз больше энергии, чем при бескислородном, а клеткой в форме АТФ ее сберегается в 18 раз больше.

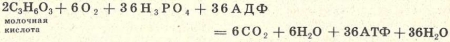

Суммарное уравнение полного расщепления глюкозы на двух этапах можно записать так:

По способу получения органических соединений все клетки делятся на автотрофные и гетеротрофные (см. раздел «Ботаника»).

Образовавшаяся при этом АТФ по каналам эндоплазматической сети направляется в другие участки клетки, где возникает в ней потребность. Таким образом, из образовавшейся энергии при расщеплении глюкозы для клетки суммарно сохраняется 80 кДж + 1440 кДж = 1520 кДж, или 55% энергии, которая переходит в потенциальную энергию и в дальнейшем используется клеткой. Поэтому реакция расщепления называется энергетическим обменом.

Фотосинтез (цв. табл. I) — это уникальный процесс образования органических соединений из неорганических веществ с использованием энергии света. Впервые процесс фотосинтеза и роль в нем хлорофилла растений описал выдающийся русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев (1843—1920). Фотосинтез — это сложный многоступенчатый процесс, протекающий в две фазы — световую и темновую.

Световая фаза начинается с освещения хлоропласта видимым светом. Под действием квантов света некоторые из подвижных электронов молекул хлорофилла переходят на более высокий энергетический уровень и приобретают потенциальную энергию. Часть таких «возбужденных» электронов возвращается на прежнее место, а выделяющаяся при этом энергия рассеивается в виде тепла. Другая их часть при участии переносчиков выступает в роли восстановителей и присоединяется к ионам водорода, постоянно образующимся в клетках при диссоциации молекул воды (Н2O =Н + +ОН — ). Ионы водорода, присоединив электрон, превращаются в атомы водорода (Н + +е — = Н) и соединяются с молекулами веществ-переносчиков.

Процесс образования молекулярного кислорода при разложении воды под влиянием энергии света называется фотолизом воды. Его впервые изучил и описал советский ученый Александр Павлович Виноградов (1895 —1975), используя метод меченых атомов. По своему механизму фотолиз воды сходен с электролизом воды.

Таким образом, в световую фазу фотосинтеза в результате поглощения хлорофиллом световой энергии за счет «возбужденных» электронов происходит фотолиз воды с выделением кислорода и синтез АТФ.

Темновая фаза фотосинтеза состоит из ряда последовательных ферментативных реакций по связыванию СO2, в результате которых образуется глюкоза, служащая исходным материалом для биосинтеза других органических веществ растения. Этот процесс идет за счет энергии АТФ при участии атомов водорода, образовавшихся в световую фазу (6СO2+24Н=С6Н12O6+6Н2O).

Суммарное уравнение фотосинтеза следующее:

Мембранная структура хлоропласта осуществляет при этом разграничение реакционноспособных веществ.

Продуктивность фотосинтеза — 1 г органического вещества на 1 м 2 листьев в 1 ч. Ежегодно в результате фотосинтеза образуется около 400 млрд. т органического вещества. Годовая потребность одного человека в кислороде обеспечивается функционированием 10—12 деревьев среднего возраста в течение вегетации. Установлено, что продуктивность фотосинтеза возрастает с повышением, до определенного уровня, интенсивности освещения, содержания СO2, температуры и влажности окружающего воздуха. Эти закономерности широко используют при выращивании растений в защищенном грунте.

Хемосинтез был открыт в 1888 г. русским биологом С. Н. Виноградским, доказавшим способность некоторых бактерий ассимилировать углекислоту за счет химической энергии. Существует несколько групп хемосинтезирующих бактерий, из которых наибольшее значение имеют нитрофицирующие, серобактерии и железобактерии. Например, нитрофицирующие бактерии получают энергию для синтеза органических веществ, окисляя аммиак до азотистой, а затем до азотной кислоты; серобактерии — окисляя сероводород до сульфатов, а железобактерии — превращая закисные соли железа в окисные. Освобожденная энергия аккумулируется в клетках хемосинтезирующих бактерий в форме АТФ. Процесс хемосинтеза, при котором из СO2 образуется органическое вещество, протекает аналогично темновой фазе фотосинтеза.

Благодаря жизнедеятельности бактерий — хемосинтетиков в природе накапливаются большие залежи селитры и болотной руды.

Биосинтез белков идет в каждой живой клетке. Наиболее активен он в молодых растущих клетках, где синтезируются белки, идущие на построение их органоидов, а также в секреторных клетках, где синтезируются белки-ферменты и белки-гормоны.

Основная роль в определении структуры белков принадлежит ДНК. Отрезок ДНК, состоящий из нескольких сот нуклеотидов, содержащий информацию о структуре одного белка, называют геном. Одна макромолекула ДНК содержит несколько сот генов. В молекуле записан код о последовательности аминокислот в белке в виде Определенно сочетающихся нуклеотидов. Сущность кода ДНК состоит в том, что каждой аминокислоте соответствует участок цепи ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов — триплетов. Например, А — — Ц — А соответствует аминокислоте цистеину, А — А — Ц — лейцину, Т — Т — Т — лизину и т. д. Разных аминокислот 20, число возможных сочетаний из 4 нуклеотидов по 3 равно 64. Следовательно, триплетов с избытком хватит для всех аминокислот.

Биосинтез белка — сложный многоступенчатый процесс, представляющий цепь синтетических реакций, протекающих по принципу матричного синтеза.

Суть реакций матричного синтеза состоит в том, что новые молекулы белка синтезируются в точном соответствии с планом, заложенным в структуре существующих молекул ДНК. В этих реакциях обеспечивается точная специфическая последовательность мономеров в синтезируемых полимерах.

В биосинтезе белка определяют следующие этапы, идущие в различных частях клетки.

Синтез и-РНК (происходит в ядре). Информация, содержащаяся в гене ДНК, переписывается на и-РНК. Этот процесс называется транскрипцией (от лат. «транскриптис» — переписывание).

При этом против каждого нуклеотида одной из цепей ДНК встает комплементарный ему нуклеотид и-РНК. Молекулы и-РНК индивидуальны, каждая из них несет информацию одного гена.

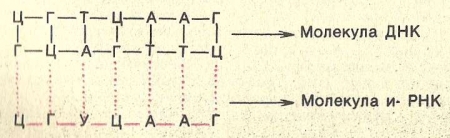

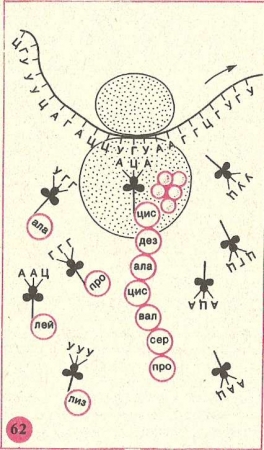

Соединение аминокислот с молекулами т-РНК (происходит в цитоплазме). Молекулы т-РНК состоят из 70—80 нуклеотидов. В цепочке т-РНК имеется ряд нуклеотидных звеньев, комплементарных друг другу. При сближении они слипаются, образуя структуру, напоминающую лист клевера (61). К «черешку» листа присоединяется определенная аминокислота, а на «верхушке» листа расположен кодовый триплет нуклеотидов, соответствующий определенной аминокислоте. Для каждой из 20 аминокислот существует своя т-РНК.

«Сборка белка» (происходит в рибосомах). К рибосомам направляются из ядра и-РНК. При этом на одной молекуле и-РНК одновременно располагаются несколько рибосом, образующих комплекс, называемый полирибосомой. Это обеспечивает одновременный синтез большого количества одинаковых молекул белка.

Из цитоплазмы т-РНК с «навешенными» на них аминокислотами подходят к рибосомам и своим кодовым концом дотрагиваются до триплета нуклеотидов и-РНК, проходящего в данный момент через рибосому. В это время противоположный конец т-РНК с аминокислотой попадает в место «сборки» белка и, если кодовый триплет т-РНК окажется комплементарным триплету и-РНК, находящемуся в данный момент в рибосоме, аминокислота отделяется от т-РНК и попадает в состав белка, а рибосома делает «шаг» на один триплет по и-РНК (триплеты и-РНК, соответствующие каждой из 20 аминокислот, см. в приложении).

Кодовый триплет. Аминокислота

Отдав аминокислоту, т-РНК покидает рибосому, ей на смену приходит другая, с иной аминокислотой, составляющей следующее звено в строящейся белковой молекуле (62). Так звено за звеном собирается полипептидная цепь белка, а информация о структуре белка, записанная в и-РНК в виде последовательности нуклеотидов, воспроизводится на полипептидной цепи белка в виде последовательности аминокислот. Этот процесс называется трансляцией (от лат. «трансляция» — перенос) (см. приложение, задачу 2 и таблицу). Когда синтез молекулы белка закончен, рибосома сходит с и-РНК. Образовавшийся белок поступает в эндоплазматическую сеть и по ее каналам в другие части клетки, а рибосома поступает на другую и-РНК и участвует в синтезе другого белка. Все реакции белкового синтеза катализируются специальными ферментами, а энергию доставляет АТФ.

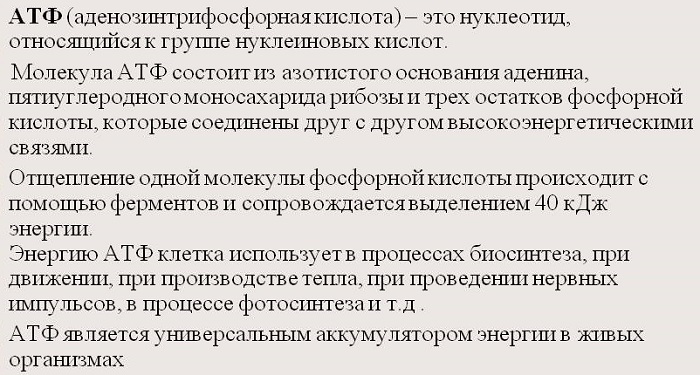

АТФ является единым и универсальным источником энергии для всех клеточных реакций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

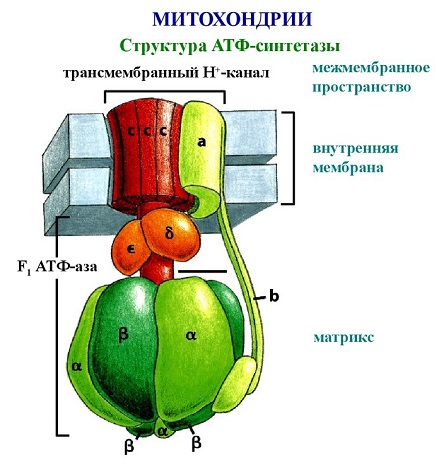

Синтез АТФ – процесс, направленный на поддержание жизнедеятельности клетки, сопровождаемый образованием энергии. Образование АТФ происходит на внутренней мембране митохондрий, которые являются энергетическим аккумулятором клетки.

Расшифровка АТФ

Аденозинтрифосфорная кислота или АТФ – необходимое условие для существования 9 из 10 клеток с аэробным дыханием. Получение энергии происходит при фосфорилировании, присоединении остатка фосфорной кислоты. На одну молекулу АТФ приходится около 7,3 килокалории энергии.

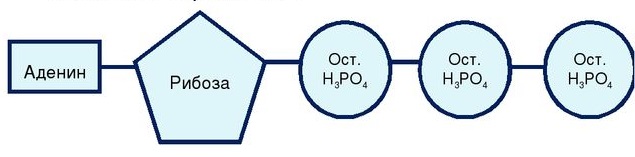

Какие соединения входят в состав АТФ

Строение АТФ и биологическая роль тесно связаны. В состав АТФ входят аденозин, три остатка фосфорной кислоты. Связи, существующие между аминокислотой и фосфатом, подвергаются гидролизу в присутствии воды, в результате образуется АДФ (аденозиндифосфат), фосфорная кислота. Этот процесс происходит с высвобождением энергии.

Образование энергии

Процесс переноса электронов осуществляется посредством дыхательной цепи. Основную роль здесь играет восстановленный НАДН (Никотинамидадениндинуклеотид). Данное вещество окисляется, отдавая водород. Также на дыхательной цепи синтезируется АТФ. Фосфорилирование происходит на внутренней стороне мембраны митохондрии при помощи АТФ-синтазы.

Последняя выступает переносчиком ионов водорода, что необходимо в связи с существованием градиента на внутренней и внешней мембранах. Перенос водорода через мембрану – хемиосмос, ведет к возникновению связи между АДФ и остатком фосфорной кислоты, иначе говоря, к окислительному фосфорилированию.

Пути синтеза АТФ и его роль

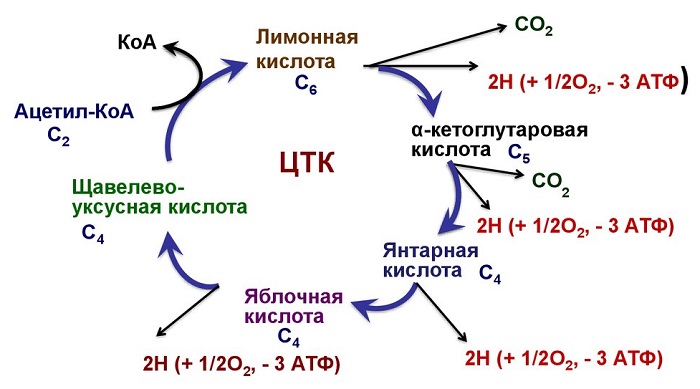

Образование АТФ возможно в ходе гликолиза, цикла трикарбоновых кислот или цикла Кребса. Такие процессы носят название субстратного фосфорилирования.

В ходе первого получают четыре молекулы АТФ, две молекулы пирувата или пировиноградной кислоты из глюкозы. Это бескислородное расщепление. На обеспечение данного процесса затрачивается 2 АТФ, протекает он в цитоплазме или цитозоле. Цикл лимонной кислоты происходит на кристах (складки внутренней оболочки) митохондрий в ходе окисления пирувата. При этом происходит отщепление одного атома углерода с образованием ацетилкоэнзима А и восстановление НАДН.

Далее синтезируется лимонная кислота при участии щавелевоуксусной кислоты. Цитрат превращается в цис-аконитат, который переходит в изоцитрат. К последнему присоединяется окисленный НАДН, который восстанавливается. Отщепление водорода приводит к синтезу кетоглутарата, с ним снова соединяется окисленный НАДН и ацетилкоэнзим А. На этой стадии синтезируется сукцинил-коэнзим А, к которому присоединяется ГДФ (гуанозиндифосфат).

Данная молекула восстанавливается в ГТФ (гуанозинтрифосфат) плюс образуется сукцинат. Он превращается в фумарат, затем малат. В этой реакции синтезируется оксалоацетат и восстановленный НАДН. Так, цикл Кребса возвращается к цитрату. На каждый цикл затрачиваются 2 молекулы АТФ, синтезируется 6 НАДН в цикле и 4 на подготовительных этапах. Последняя энергетически приравнивается к трем молекулам АТФ.

В синтезе цитрата задействованы также два ФАДН2 (флавинадениндинуклеотид), на каждую приходится по две АТФ. Таким образом, синтезируемое количество АТФ соответствует 38 молекулам с позиций биологии и биохимии. Однако следует помнить, что это теоретическое число, необходимое для дыхания клетки. Все реакции цикла Кребса катализируются ферментами.

Главная роль – поддержание клеточного дыхания, направленного на рост клетки, синтез новых веществ.

Функции АТФ

Важнейшая функция – участие в энергетическом обмене. Энергия, выделяемая в ходе данных превращений, вновь идет на синтез АТФ. При этом 40% рассеивается в виде тепла.

Поскольку для поддержания любых процессов жизнедеятельности необходимы энергозатраты АТФ – аккумулятор клетки, универсальный источник запасов энергии. Гликолиз активно протекает при физической нагрузке, в мышцах. Субстратное фосфорилирование также осуществляется из креатинфосфата других органических веществ.

Важно подчеркнуть, что цикл Кребса протекает при расщеплении как углеводов, так и белков и жиров. Если в качестве «топлива» клетка использует не углевод, гликолиз не протекает (отсюда не происходит затрата двух молекул АТФ с образованием четырех). Но цикл трикарбоновых кислот протекает одинаково, так как главную роль там играет ацетил-коэнзим А. При кислородном голодании клетка перестраивается на гликолитический путь.