Что такое скифская тактика

Скифская тактика

Стратегическое отступление (также планомерное отступление, стратегический отход) — отступление или отход, в стратегии, с тем, чтобы измотать противника, растянуть его линии снабжения и занять более выгодные позиции для будущей борьбы.

Содержание

В военном деле [ | ]

В отличие от тактического отступления (в пределах поля боя), стратегическое отступление характеризует значительной протяженностью в пространстве и времени.

В фундаментальном труде по итогам Наполеоновских войн «О войне» [1] Клаузевиц указывает на следующие основания для стратегического отступления (см. также кульминационный пункт):

В более позднее время несмотря на снижение значения крепостей, даже для полевых укреплений выявилось ещё одно основание:

При правильном использовании стратегического отступления, в итоге, по Клаузевицу:

«Положение наступающего, находящегося в конце намеченного себе пути, часто бывает таково, что даже выигранное сражение может побудить его к отступлению, ибо у него нет уже ни необходимого напора, чтобы завершить и использовать победу, ни возможности пополнить понесённые потери». [1]

Примеры из военной истории [ | ]

Поход Дария I против причерноморских скифов [ | ]

Долгое преследование скифов вглубь их территории истощило армию Дария. Тогда персидский царь послал к скифам послов, которые обратились к скифскому вождю — старцу Иданфирсу:

— Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее — вступайте с нами в бой. А если вы слабее — пришлите нашему владыке «землю и воду» и покоритесь.

— Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор, — насмешливо улыбнулся Иданфирс.

История происхождения термина «скифская тактика» [ | ]

Сам термин «скифская тактика» в значении отступления начал употребляться в русском языке в начале XIX века, после Наполеоновских войн. [7] Вот как описывает на основе мемуаров эпизод пожара Москвы Тарле Е. В. [8]

«Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают… Какая решимость! Какие люди! Это – скифы!»

Первый русский перевод 4-й книги истории Геродота, содержащий его знаменитый «скифский рассказ», был осуществлен лишь в 1819 г. [7] и к тому времени термин стал общеупотребим в образованной среде: [8]

«Не «скифский план» искусственного заманивания противника, а отход под давлением превосходных сил – вот что руководило действиями Барклая в первые месяцы войны. О «скифском плане» стали говорить уже на досуге, когда не только война 1812 г. окончилась, но когда уже и войны 1813–1815 гг. отошли в область прошлого. Первым вспомнил о скифах сам Наполеон…»

Отечественная война 1812 года [ | ]

Великий поход Красной армии Китая 1934—1936 годов [ | ]

Превосходящие силы Гоминдана угрожали замкнуть окружение центральных районов, контролируемых коммунистами, а для позиционной обороны Красная армия Китая была слишком слаба. 10 октября 1934 года ЦК КПК, Военно-революционный комитет и 1, 3, 5, 8 и 9-я армейские группы Красной армии (всего 86 тысяч человек) оставили Жуйцзинь и направились в Западную Хунань, к концу октября прорвали окружение и начали стратегическое отступление с перерывами продолжавшееся почти год.

20 октября 1935 года, ровно через год после прорыва блокады в Цзянси, Красная армия завершила в Ваяобао Великий поход. Её численность к концу поход составляла не более 7-8 тысяч человек, среди них лишь 4 тысячи участников похода, выступивших из Центрального советского района в Цзянси. [13]

Во Второй мировой войне [ | ]

В ХХ веке при наличии густонаселенной территории и развитой экономики стратегическое отступление стало нерациональным, ослабляющим отступающего более, чем наступающего. Однако концепция тотальной войны [15] заставила всех участников конфликтов иметь в виду стратегическое отступление как последнюю вынужденную меру.

Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах, на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооружённая и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение, до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого.

— Уинстон Черчиль Из речи в Палате Общин 4 июня 1940 года.

Термин стратегическое отступление также часто используется в пропагандистских целях для поддержания морали среди войск и населения во время непреднамеренного отступления под давлением противника (некоторые исследователи считают это выражение просто эвфемизмом [16] [17] ).

В деловом мире [ | ]

Термин применяется в деловом мире для описания выхода компании из невыгодного для неё сектора рынка (англ.) ( рус. с целью сконцентрировать усилия в других областях.

Тактика и вооружение

Тактика и вооружение

Самое интересное, что просвещенные греки, очень нетерпимо относившиеся к варварам вообще и испытывающие к ним неприкрытое презрение, проявляли снисходительность именно к скифам — факт сам по себе довольно примечательный. Писавший историю Александра Великого, римский историк Курций Руф активно использовал греческие источники и оставил довольно любопытное замечание об этом кочевом народе. «Скифы, в отличие от остальных варваров, имеют разум не грубый и не чуждый культуре. Говорят, что некоторым из них доступна и мудрость, в какой мере она может быть у племени, не расстающегося с оружием». А вот что о них пишет другой античный автор — Лукиан из Самосаты: «Действительно скифы были не только искусными стрелками из лука, не только превосходили других в воинском деле, но умели также убеждать своей речью». Одним словом, выделялись на фоне остальных.

Если исходить из работ античных историков, то территория, которую они называют Скифией, занимала огромные пространства — степи от нижнего течения Дуная, Северного Причерноморья, Крыма и Дона, далее на восток. А там, на территории современных Казахстана, Туркестана и Узбекистана, обитали племена скифов, которых азиатские народы, в частности персы, называли саками. Историки античности называли их «азиатскими скифами», а вот те же персы скифов, живших в европейской части, называли «заморскими». Курций Руф дает приблизительное описание Скифии в тех пределах, какой она представлялась людям той эпохи, всячески подчеркивая идентичность как «европейских» так и «азиатских» скифов. «Танаис (Дон) отделяет бактрийцев от скифов, называемых европейскими. Кроме того, он является рубежом Азии и Европы. Племя скифов, находясь недалеко от Фракии, распространяется на восток и на север, но не граничит с сарматами, как некоторые полагали, а составляет их часть. Они занимают еще и другую область, прямо лежащую за Истром (Дунаем), и в то же время граничат с Бактрией, с крайними пределами Азии. Они населяют земли, находящиеся на севере; далее начинаются дремучие леса и обширные безлюдные края; те же, что располагаются вдоль Танаиса (Дона) и Бактра, носят на себе следы одинаковой культуры». Но вот что занятно, — описывая войну Александра Великого с племенами саков, он реку Яксарт (Сырдарья) тоже называет Танаисом (Доном), считая, что это одна и та же река, и пребывая в полной уверенности, что так оно в действительности и есть. Это видно из той фразы, которую римский историк приписывает скифским послам во время переговоров с македонским царем. «Впрочем, ты будешь иметь в нас стражей Азии и Европы; если бы нас не отделял Танаис (Яксарт), мы соприкасались бы с Бактрией; за Танаисом (Доном) мы населяем земли вплоть до Фракии; а с Фракией, говорят, граничит Македония. Мы соседи обеих твоих империй, подумай, кого ты хотел бы в нас иметь, врагов или друзей». Таким образом, мы видим, что территория, занимаемая этими племенами, была поистине огромной: «Но теперь установлено, что скифские племена жили в Средней Азии, на территории современного Казахстана, и были известны под именем массагетов; европейские скифы жили в прикаспийских и в причерноморских степях и на территории, которую в настоящее время занимают Венгрия, Румыния и Болгария» (Е. А. Разин).

Геродот пишет, что скифы, которые проживали в европейской части, называли себя «сколоты» и были разделены на несколько племен — паралаты, авхаты, траспии и катиары. Из его же сообщения мы видим, что главенствующее положение занимали племена «царских скифов», чьи владения находились восточнее остальных — в крымских и донских степях. Племена скифов кочевали вплоть до Борисфена (Днепра), а на его правом берегу жили племена каллипидов, алазонов и скифов-пахарей, которые в отличие от своих кочевых сородичей занимались земледелием, на что и указал греческий историк. «Ближе всего от торговой гавани борисфенитов (Ольвия) обитают каллипиды — эллинские скифы; за ними идет другое племя под названием ализоны. Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом. Севернее ализонов живут скифы-земледельцы. Они сеют зерно не для собственного пропитания, а на продажу». Торговали же они в первую очередь с греками, и отношения между двумя народами были довольно тесными — например, скифы служили в Афинах в качестве стражи. В отличие от «европейских» скифов, которые имели очень крепкие связи с греческими колониями в Северном Причерноморье, их «азиатские» собратья таких контактов не имели. Именно это имел в виду один из их вождей, когда говорил Александру Великому: «Я слышал, что скифские пустыни даже вошли у греков в поговорки. А мы охотнее бродим по местам пустынным и не тронутым культурой, чем по городам и плодоносным полям». И, по мнению тех же эллинов, они являлись более дикими, чем их живущие на западе собратья. Но об «азиатских» скифах разговор будет отдельный, а теперь пора рассмотреть вооружение и тактику этого легендарного народа.

Но кроме защитных функций у подобных доспехов должно было быть еще одно немаловажное качество — поскольку все скифы были прирожденными стрелками из лука, то и панцирь не должен был сковывать их движения. Стрельба из лука требует достаточной подвижности, и подобный пластинчатый доспех ее обеспечивал, хотя большое количество панцирей изготавливалось с длинными рукавами. Одним словом, надежно и практично.

Шлемы скифы изготавливали из бронзы: они были простыми, полукруглой формы и с вырезом для лица — но наряду с коваными встречаются и набранные из чешуи и пластин. В дальнейшем среди скифов получают широкое распространение шлемы других народов, в частности греков и фракийцев — аттические, халкидские и коринфские, которые завозились к ним от соседей. Простые воины позволить себе подобной роскоши не могли, а вот аристократам это было вполне по средствам, что и подтвердили многочисленные археологические находки.

Теперь о другом важнейшем элементе защиты — щитах. Они изготавливались из дерева, но были и сплетенные из лозы, наподобие тех, которые использовали персы. Щиты обшивались толстой кожей, но встречались и такие, поверхность которых покрывали сплошной бронзовой или железной пластиной. Был и особый род щитов — щиты с панцирным покрытием, поверхность которых была защищена металлическими пластинами или железной чешуей. Таким образом, мы видим, что скифы обладали прекрасно вооруженной и защищенной тяжелой кавалерией — другое дело, что она не являлась достаточно многочисленной по сравнению с легковооруженными наездниками.

А теперь несколько слов о знаменах — какая же армия без знамен? К счастью, до наших дней дошли трактаты военачальника и историка Флавия Арриана — «Тактика» (Тактическое искусство)» и «Диспозиция против аланов», в которых он рассказывает об общественном строе и боевом искусстве народов Причерноморья. Вот он-то и оставил подробное описание знамен, под которыми сражались скифы: «Скифские военные значки представляют собой драконов, развевающихся на шестах соответствующей длины. Они сшиваются из цветных лоскутьев, причем головы и все тело вплоть до хвостов делаются наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдумка состоит в следующем. Когда кони стоят смирно, видны только разноцветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от ветра надуваются так, что делаются очень похожими на этих животных (драконов) и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют удовольствие или ужас, но и полезны и для различения атаки, и для того, чтобы разные отряды не нападали один на другой».

Ну и, наконец, о пехоте — без нее ни одна армия мира не может вести боевые действия, какой бы тактики и стратегии она ни придерживалась. У скифов она первоначально выполняла явно вспомогательную роль, но со временем ее значение постепенно возрастало — судя по всему, во время войн с Митридатом скифы пытались использовать ее в борьбе с фалангой, одной конницей против этого строя воевать сложно, хотя и возможно. К тому же в связи со строительством в это время большого количества фортификационных сооружений и перехода к обороне от вторжений сарматов скифским вождям приходилось волей-неволей заботиться о создании боеспособной пехоты. Блестящую характеристику этого рода войск у скифов дал Е. В. Черненко: «Вооружение пехоты, очевидно, было весьма разнообразным, без характерного комплекта. Сражались пехотинцы буквально тем, что под руку попадется. Доспехами им служила кожаная и войлочная одежда. Так, остроконечная скифская шапка, изготовленная из шкуры или войлока, выполняла роль шлема. Даже в погребениях рядовых членов общин, образующих пехоту, нет оружия». Лучше не скажешь, и теперь есть смысл посмотреть, какую стратегию и тактику использовал этот легендарный народ.

Очень точно охарактеризовал сущность скифской стратегии Геродот: «Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища — в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным?» Е. А. Разин в «Истории военного искусства» отмечал, что «стратегия скифов характеризуется правильной оценкой соотношения сил и стремлением изменить его в свою пользу. При наличии численного превосходства врага скифы не вступали в бой, а преднамеренно отступали в глубь своей территории. Лишь после того как враг был деморализован и ослаблен, скифы стремились отрезать ему пути отступления, а затем окружить и уничтожить. Таким образом, скифы одни из первых применили стратегическое отступление для изменения соотношения сил в свою пользу». Одним царям в войнах с этим народом повезет больше, другим меньше, но как ни странно, желание одолеть скифов у великих правителей будет присутствовать всегда, их словно магнитом будут притягивать эти земли. Ну а скифы, несмотря ни на что, будут сражаться героически, и слава их переживет века — многие народы канут в Лету и о них просто забудут, а вот память о великих воинах степей жива и сегодня.

О воинских традициях этого народа блестяще написал Геродот, и есть смысл его процитировать: «Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе — нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, сшивая их как козьи шкуры. Другие из содранной вместе с ногтями с правой руки вражеских трупов кожи изготовляют чехлы для своих колчанов. Человеческая кожа действительно толста и блестяща и блестит ярче почти всякой иной. Многие скифы, наконец, сдирают всю кожу с вражеского трупа, натягивают ее на доски и затем возят ее с собой на конях… Таковы военные обычаи скифов. С головами же врагов (но не всех, а только самых лютых) они поступают так. Сначала отпиливают черепа до бровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи сыромятной воловьей кожей и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши». Недаром боялись враги этих свирепых воинов — слухи об их традициях и обычаях ходили по всему Древнему миру, и по возможности все старались избежать вооруженных столкновений с ними. За исключением Великих царей и воителей, которые свято уверовали в свою неуязвимость и стремились увенчать себя лаврами победителя непобедимых скифов. А теперь посмотрим, когда этот народ впервые явил себя миру и громко заявил об этом на международной арене.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Вооружение

Вооружение …Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые завесы. Мины. Газы. Танки. Пулеметы. Ручные гранаты Все это слова, но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество… Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен» Первая мировая война подстегнула

Часть 3 Кочевники и их тактика конного боя – появление кавалерии Киммерйцы, скифы, сарматы Глава 1 Народ «гиммиру» (киммерийцев) и скифы Тактика легкой конницы

Часть 3 Кочевники и их тактика конного боя – появление кавалерии Киммерйцы, скифы, сарматы Глава 1 Народ «гиммиру» (киммерийцев) и скифы Тактика легкой конницы Сведения о племенах киммерийцев есть в «Одиссее» Гомера, в «Истории» Геродота, в ассирийской клинописи (VIII-VII веков

ВООРУЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ВИЗАНТИЙСКИХ ВОЙСК

ВООРУЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ВИЗАНТИЙСКИХ ВОЙСК Можно сказать, что византийская армия своим своеобразием обязана императору Маврикию (правил в 582 – 602 гг.), государю, чье царствование является одной из главных вех в истории Восточной империи[28]. Счастливого

2. Снаряжение, вооружение и тактика римской конницы в древние времена[39]

2. Снаряжение, вооружение и тактика римской конницы в древние времена[39] Снаряжение первых римских всадников было очень просто. Они носили короткую тунику, оставлявшую руки и ноги голыми; седел и стремян не было, на спину лошади клалась попона, которая удерживалась на

Вооружение

Вооружение Будучи не в состоянии изготовить для своего флота 406-мм орудия, итальянская фирма «Ансальдо» спроектировала и отработала чрезвычайно мощный образец 381-мм артсистемы и трехорудийной башенной установки для нее, получившей обозначение «381/50 An 1934». К

ВООРУЖЕНИЕ

♦ Вооружение

? Вооружение Если исландцу предстояло драться, то он предпочитал использовать для этой цели топор, существовавший в самых разных вариантах: с широким или узким лезвием, с длинной или короткой рукояткой и т. д. Среди топоров были очень красивые — с лезвием,

Вооружение

Вооружение Первоначально главный калибр каждого вспомогательных крейсеров составляли взятые из арсенала шесть 150-мм орудий SK L/45 образца 1906 г. в установках MPL С/13 на центральном штыре, снятых в свое время с линейных кораблей и линейных крейсеров кайзеровского флота, и

Вооружение

Вооружение Еще шумеры наряду с тяжелой использовали легкую пехоту — лучников и пращников, но наибольшее распространение она получила у аккадцев. Есть мнение, что с помощью лучников они и одержали верх над шумерскими войсками. Связка лучник плюс щитоносец-копейщик

Вооружение

Вооружение Корабль вступил в строй в 1905 г. с артиллерией, идентичной по составу всем единицам серии «Бородино». Четыре его 12-дюймовых 42,75-тонных орудия в 40 калибров длиной размещались в двух концевых башнях на шп. 20/21 и 84. Высота осей носовых и кормовых орудий над

Снаряжение, вооружение, тактика ранней римской конницы

Снаряжение, вооружение, тактика ранней римской конницы Снаряжение и вооружение первых римских всадников было достаточно простым. Они носили короткие туники, оставлявшие конечности обнаженными, чтобы они могли легко спешиваться и садиться на лошадь. Конники не

Вооружение, снаряжение и тактика рыцарей

Вооружение, снаряжение и тактика рыцарей Рыцари всегда сражались в доспехах. Сначала это были кольчуги, сделанные из сплетенных стальных колец, или же доспехи из тонких металлических пластинок. Они стали использоваться как основное средство защиты, голову стали

Глава II. ГРЕЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЕ И ТАКТИКА

Глава II. ГРЕЧЕСКИЕ ВООРУЖЕНИЕ И ТАКТИКА Основная масса греческого войска в период Персидских войн состояла из снабженной панцирем пехоты, вооруженной копьями длиной примерно в 2 м17, словом, из гоплитов.Предохранительное вооружение гоплита состояло из шлема, панциря18,

Блаватский В.Д. О стратегии и тактике скифов

(Доклад, прочитанный на заседании сектора скифо-сарматской археологии ИИМК 6 марта 1950 г.)

Многие исследователи, занимающиеся историей скифов, обычно особо подчеркивают воинственность этого народа и большое значение войн в его жизни. Вместе с тем военное дело у скифов и особенно скифская тактика до сего времени остаются мало изученными. Историки и археологи, затрагивающие эти вопросы, ограничиваются только пересказыванием Геродота.

Правда, необходимо признать, что изучение скифской стратегии и тактики затрудняется крайней скудостью доступных нам источников. Ведь о войнах, в которых принимали участие скифы, мы знаем очень мало. До нас дошли упоминания о том, как на заре своей истории они вели войну с киммерийцами и с народами Передней Азии; о борьбе с вторгшимся в Скифию Дарием, о последовавшем походе скифов через Фракию к Херсонесу Фракийскому; о войнах их с синдами, с фракийцами; далее о борьбе их под предводительством Атея против трибаллов и Филиппа Македонского; о войне их и ольвиополитов против полководца Александра Великого — Зопириона и о войне их с боспорским царем Перисадом I; об участии их в битве при Фате в союзе с Сатиром Боспорским против Евмела и царя фатеев Арифарна; о борьбе их с правителем Македонии Лисимахом; о войне их под предводительством Палака против войск Диофанта и херсонесцев и, наконец, ряд различных данных о войнах с сарматами, боспорцами и римлянами. Как правило, о всех этих войнах и сражениях (кроме похода Дария и битвы при Фате) до нас дошли почти одни краткие упоминания. В лучшем случае мы знаем лишь о времени и об исходе тех или иных военных столкновений или войн. Столь же ограничены и непосредственные указания античных авторов о тактических приемах скифов: в сущности к ним относится лишь одно краткое и притом совершенно случайное свидетельство Платона.

По доступным нам сведениям можно полагать, что ядро скифского войска состояло из конного ополчения кочевых племен. Превалирующее значение конницы у скифов, если не количественное, то, вне сомнения, качественное, мы можем считать надежно засвидетельствованным.

Знатные всадники имели надежные оборонительные доспехи: панцырные рукавные рубахи из железных, бронзовых или костяных чешуек, греческие бронзовые шлемы и поножи, а также обычно небольшие щиты. Такое сложное, нередко богато украшенное и, несомненно, дорогое оборонительное вооружение, видимо, было доступно только скифской знати. Нужно думать, что рядовые скифы его не имели и представляли собой легко вооруженную конницу.

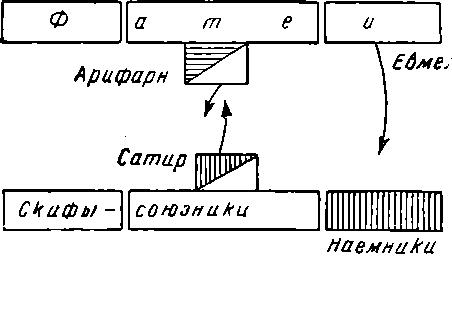

Каким было численное соотношение между конницей и пехотой в скифском войске, мы можем говорить лишь с очень большой осторожностью. Немногие цифры, которые могут помочь решению этого вопроса, свидетельствуют о значительной роли конницы. По данным Диодора, 4 в битве при Фате войско скифов, союзников Сатира, на две трети состояло из пехоты, на одну треть из конницы. Примечательно, что у их противников, фатеев, конница лишь немногим уступала по числу пехоте (10 : 11). Вероятно, примерно в пределах этих цифр колебалось соотношение между конными и пешими воинами в войске скифов (т. е. от 1 : 2 до 1:1). Так или иначе, у скифов превалирующее значение всегда принадлежало коннице; весьма показательно, что довольно многочисленная скифская пехота не проводила, очевидно, каких-либо активных операций в упомянутой битве при Фате (рис. 4а).

Как конное, так и пешее скифское войско, разумеется, не было постоянной регулярной армией, специально обученной и единообразно вооруженной. Подобно войскам варваров, вооруженные силы скифов не имели систематической военной подготовки; ее заменяли привычка кочевников к верховой езде и хорошая тренировка в стрельбе из лука.

Киммерийское и скифское войско играет большую роль в военной истории конца VIII—VII вв. до н. э. Для истории Переднего Востока вторжение киммерийцев и скифов имело большое значение, во многом определив перелом, который вызвала замена ассиро-вавилонской культуры более жизнеспособной мидяно-персидской.

Киммерийская и скифская конница, но всей вероятности, занимает видное место в начальных этапах истории конного дела. Войска киммерийцев и скифов были первыми в военной истории, сплошь или почти сплошь состоявшими из конницы. Победоносные войны, которые они вели, разбивая армии древневосточных государств, свидетельствуют о сокрушительной силе северной конницы.

До вторжения киммерийцев и скифов в войсках Переднего Востока значительную роль еще играли колесницы; конница всадников только начинала появляться. После скифских войн мы уже почти не встречаем колесниц на Переднем Востоке. На военное превосходство скифов указывает также Геродот; 5 он говорит, что Киаксар привлек скифов к обучению индийской молодежи стрельбе из лука. А поскольку скифы были конные стрелки, то нужно думать, что и мидян они обѵчали стрельбе с коня.

По сравнению с крайне скудными сведениями о скифских войнах в Передней Азии, пространный рассказ Геродота о походе Дария против скифов, на первый взгляд, отличается подкупающей полнотой. Постараемся извлечь из рассказа возможные сведения по интересующему нас вопросу.

С самого начала надлежит отметить, что повествование Геродота о Дариевом походе весьма резко делится на две части, восходящие к совершенно различным источникам, сгладить коренное отличие которых Геродот даже и не пытался. Первая часть похода Дария, начиная со сбора войска и кончая переправой через Дунай, описана в обычном для Геродота духе, когда он повествует о тех или иных войнах недалекого прошлого, в которых греки принимали участие. В основном довольно реальная картина этой части похода набросана Геродотом на основе рассказов малоазийских греков, служивших в войсках или во флоте Дария. Совершенно иной характер имеет последующий рассказ о событиях, которые произошли во время пребывания войска Дария на скифской территории. Лежащие в основе этого повествования реальные события преломлены в эпической, местами даже полусказочной форме. Нужно думать, что источником, положенным в основу этой части истории Геродота, является скифский эпос, воспевавший победу над персидским царем. На первый взгляд может показаться, что такое толкование снижает значение данного источника. Однако нам представляется, что в этом его исключительный интерес, ибо он сообщает нам скифскую версию о Дариевом походе. Однако вряд ли можно предполагать, что Геродот был знаком с этим эпическим произведением в первоисточнике. Скорее всего скифское сказание дошло до него через вторые руки — от припонтийских эллинов, которым приходилось непосредственно соприкасаться со скифами. Излагая скифскую поэму, Геродот делает вставки, пытаясь пояснить читателю те или иные детали. Таково, например, указание Геродота, 6 почему скифское войско опередило персидское во время обратного пути к Дунаю: «персидское войско состояло большей частью из пехоты и не знало дорог, которые к тому же не были наезжены», а «у скифов была конница, и они знали кратчайшие пути».

Рис. 4а. Битва при Фате.

Обращаясь к первой части повествования Геродота, мы можем признать в основном правдивость изложения событий, за исключением обычных для античных авторов непомерных преувеличений числа персидского войска. 700 000 воинов, упоминаемых Геродотом, 7 или даже 800 000, указываемых Ктесием, 8 несомненно, во много раз превышают реальное количество численного состава армии Дария. Столь многочисленное войско, даже если считать, что лишь небольшую часть его составляла конница 9 вместе с сопровождавшим его обозом, неизбежно должно было на походе растянуться не менее чем на 300 км. При таких обстоятельствах, когда конец арьергарда Дария переходил Геллеспонт, начало его авангарда должно было бы пройти половину дороги до Дуная.

Вряд ли имеется необходимость много говорить о невозможности подобного положения. Геродот и Ктесий, несомненно, сильно преувеличивали численность войска Дария, которое вряд ли превышало 100 ООО, а скорее всего ограничивалось несколькими десятками тысяч (что-нибудь вроде 70 000—80 000). При этом, поскольку большая часть этого войска была пешей, на долю конницы никак не могло приходиться более 10 000 человек.

Какими силами располагали противники персов — скифы, мы не знаем. Однако нужно думать, что число их было сравнительно велико. О многочисленности и высоком военном потенциале скифов с большой определенностью говорит обычно не склонный к преувеличениям Фукидид. 10 При этом должно уделить еще особое внимание тому, что во времена Дария рабство еще было слабо развито у скифов, в силу чего большая часть населения была свободной. А при таких обстоятельствах подавляющее большинство боеспособного мужского населения могло участвовать в ополчении, выставленном военным союзом скифских племен. Однако как бы ни была велика эта сила, вряд ли имеются веские основания сомневаться в том, что числом она уступала персидскому войску, иначе трудно объяснить принятый скифами план войны. Все сказанное заставляет нас думать, что в скифском войске было несколько десятков тысяч человек, однако вряд ли более 50 000—60 000. При этом, как мы уже отмечали выше, значительную часть (нужно думать до 20 000—30 000) составляла конница.

Среди многочисленных, нередко сторонних подробностей, сообщаемых Геродотом о ходе войны, наиболее существенно сообщение о решении скифов не давать настоящего открытого сражения ( і-Эчщах^ѵ ріѵ pyjSeptav 7ro!ie§&at. Ы too Ірфаѵво^), а отступать со своими стадами, засыпая колодези и источники и уничтожая растительность. 11 В дальнейшем, когда персы были утомлены длительными безрезультатными передвижениями 12 по обширным причерноморским степям, скифы начали нападать на персидских фуражиров. При этих столкновениях скифская конница всегда обращала в бегство персидскую, спасавшуюся под прикрытие своей пехоты. Между тем, от сражения с персидской пехотой скифы всегда уклонялись. Другими славами, уклоняясь от решительных столкновений с более сильным противником, скифы сделали своей задачей поставить противника в возможно более тяжелые условия, после чего беспокоить постоянными небольшими нападениями и деморализовать врага настолько, чтобы он, не дав генерального сражения, был принужден обратиться в бегство. Таков, повидимому, был составленный скифами план военных действий, об успешном осуществлении которого говорит Геродот. Поражение персов было полное, вместе с тем оно было достигнуто без сколько-нибудь значительных потерь со стороны скифов, ибо не было больших сражений.

Примечательно, что скифы завязывали с персами только конные сражения. Превосходя персов числом всадников и лучшим знанием местности, особенно важным в конных боях, они могли действовать наверняка и всегда обращали врагов в бегство. Напротив, сражаться с персидской пехотой, составлявшей главную часть армии Дария, не входило в планы скифов, осторожно избегавших генерального сражения с более многочисленным врагом.

Все это показывает продуманность всех мероприятий скифов, гарантировавших их от каких-либо случайностей, чего совершенно не сумел избежать Дарий.

Если для нас довольно ясен общий план войны и стратегия скифов, позволившая им победить персов, то мы в сущности ничего не можем сказать о тактике, которую применяла скифская конница, обращавшая в бегство персидскую.

Почти через два столетия после похода Дария сильная неприятельская армия снова вторглась в Скифию. Вероятно, в 331—330 гг. до н. э. 13 наместник Александра на Понте, Зопирион, с 30 ООО войском выступил в поход против скифов. Об этом походе мы располагаем крайне отрывочными, но вместе с тем дополняющими друг друга свидетельствами древних авторов. Макробий 14 сообщает о безуспешной осаде Ольвии Зопирионом, Юстин 15 — об истреблении его войска скифами, Курций Руф 16 — о гибели Зопириона со всей армией от бурь и непогод в области гетов. Нам представляется, что на основании этих свидетельств можно предполагать следующее. Ввиду вторжения очень сильного врага, произошло, вероятно, объединение Ольвии и скифов. Вступивший в северо-восточное Причерноморье Зопирион, видимо, не встретил особого сопротивления и, дойдя до берега Бугского лимана, обложил Ольвию. Ольвиополиты напрягли все свои силы, отпустили рабов на волю, предоставили гражданские права иностранцам и таким образом отстояли свой город. Изнуренная затянувшейся осадой Ольвии армия Зопириона поздней осенью или зимой двинулась обратно. Бури и непогоды лишили надлежащей боеспособности непривычных к климату Скифии, вероятно недостаточно снаряженных, солдат Зопириона. Ослабленная этими невзгодами армия Зопириона подверглась нападению скифов и была полностью ими истреблена.

Если признать возможным такое предположение, то невольно бросится в глаза сходство стратегии скифов в войнах с Дарием и с Зопирионом. В обоих случаях скифы избегали столкновений с только что вторгнувшейся армией, используя природные условия своей страны; они стремились возможно более истощить врага, не прибегая к решительным столкновениям. Различие наблюдается лишь в заключительных этапах обеих войн. Дарию удалось спасти, хотя и ценой некоторых потерь, большую часть своего войска; армия Зопириона настолько ослабела, что была истреблена полностью. Ведя войну с обоими сильными противниками, скифы очень умело пользовались схожими стратегическими приемами.

Не приходится говорить о том, что применявшаяся скифами стратегия требовала большой выдержки командования и неуклонного выполнения всеми вооруженными силами его планов. Вместе с тем осуществить подобные планы было возможно лишь при большой подвижности войска и способности к маневрированию, чем, судя по доступным нам данным, скифы располагали в полной мере. Более того, вряд ли какая-либо иная армия классического времени была так приспособлена, как скифская, для широкого применения маневра в наступательной и оборонительной войне. Это обеспечивалось системой снабжения скифского войска: его продовольственная база — многочисленные стада скота, составлявшие основу хозяйства кочевников, всюду следовали за ним.

Разумеется, описанные приемы «стратегии измора» были возможны лишь в больших оборонительных войнах. 17 В войнах с киммерийцами в своих походах в Переднюю Азию и на Балканский полуостров скифы, несомненно, применяли совершенно иные стратегические приемы.

Рассмотренные нами войны позволили сделать некоторые наблюдения над стратегией скифов, но они не дают материалов для заключения о скифской тактике. В этом отношении весьма ценные сведения мы находим у Платона в диалоге Лахета и Сократа:

«Сократ… А что же тот, кто сражается с врагом, обращаясь в бегство? Лахет. Как обращаясь в бегство?

Сократ. Как скифы, говорят, столько же сражаются посредством бегства, как и посредством преследования…

Лахет…. Ты говоришь о способе сражения скифских всадников: так сражается их конница…» 18

Приведенная цитата показывает, что, по представлениям греков, скифская конница широко применяла в бою отступление, как вполне установившийся тактический прием. В таких случаях конница скифов, видимо, шла лавиной. Скифские конные лучники обрушивались на неприятеля, засыпая его дождем метких стрел, пущенных с коней на полном ходу. На более близкой дистанции метались дротики. Сокрушение поредевших, приведенных в расстройство противников довершал рукопашный бой. Если неприятель стойко держался и первый натиск не удавался, лава откатывалась обратно, и вновь собравшиеся всадники могли возобновить атаку.

Однако описанная тактика скифов вряд ли была столь же эффективной, когда они сталкивались с конными противниками. В таких случаях не всегда было возможно, не рискуя исходом боя, обращаться в бегство, хотя бы с намерением потом собраться и, повернув коней, вновь атаковать неприятеля. Противник неминуемо пустился бы преследовать откатывающуюся назад лаву и причинил бы ей большой урон, даже если скифы на ходу отстреливались из луков. Энергичное и умелое преследование могло бы привести к полному поражению обратившейся в бегство лавы.

Мы утверждаем, вопреки принятому мнению, что скифы применяли компактное построение конницы, основываясь на одном беглом замечании Диодора. 19 Описывая битву при Фате, указанный автор сообщает, что Сатир, выстроив войско, стал по скифскому обычаю (ИхиОшс; vopipov) в центре боевого строя со своей отборной конницей. Это показывает, что главный начальник скифов во время боя находился в центре боевого строя и что он вел в атаку на противника отряд отборной конницы.

Весьма примечательно также, что аналогичным образом было построено и войско царя фатеев Арифарна, сражавшегося с Сатиром. То же наблюдается и в построении обеих армий, столкнувшихся при Кунаксах, — персидского царя Артаксеркса и претендента на престол, его брата Кира. 20

Происходящая при этом гиппомахия — столкновение отборных конных дружин, сопровождавших главнокомандующих, в обоих случаях решала исход боя. Такое применение ударного кулака конницы, атакующей центр неприятельской армии, вероятно, издавна было известно скифам. Вполне возможно, что они применяли этот тактический прием уже во время походов в Переднюю Азию. В таком случае не исключена возможность, что тактика скифской конницы оказала известное воздействие на военное дело стран Переднего Востока. Во всяком случае, в последующее время применение ударного кулака конницы стало одним из приемов иранской тактики.

Из сказанного видно, что скифская тактика позволяла успешно бороться с легко вооруженной пехотой и легкой конницей их соседей-варваров. Значительно труднее обстояло дело, когда скифам приходилось сталкиваться с регулярными военными силами — стоявшей в сомкнутом строю тяжело вооруженной фалангой, хорошо защищенной доспехами от скифских стрел. Это обстоятельство было подмечено Страбоном, 21 который, сообщая о борьбе Палака с Диофантом, писал: «против сомкнутой и хорошо вооруженной фаланги (тгро^ ріѵтоі стиѵтЕтауfiivyjv сру.Хаууа хаі. ы7гХіаріѵт]ѵ) всякое варварское племя и легко вооруженное войско

оказывается бессильным».

Выше мы уже говорили о том, что уничтожение сильной армии Зопириона скорее всего следует объяснять превосходством скифской стратегии, приведшей противника к потере боеспособности, после чего окончательное сокрушение его вряд ли было особо трудной задачей.

Остановимся теперь на двух других случаях, когда скифы дали генеральное сражение сильным неприятельским регулярным армиям, обученным по македонскому и эллинистическому образцу. Мы имеем в виду войну Атея с Филиппом Македонским и Палака с понтийским полководцем Диофантом. Свидетельства античных источников об этих событиях отличаются досадной краткостью.

О сражении Филиппа Македонского со скифским царем Атеем мы знаем только со слов Юстина, 22 сообщающего, что превосходившие доблестью и числом скифы были побеждены военной хитростью Филиппа.

О размерах поражения свидетельствует захват македонянами обильной добычи: 20 000 женщин и детей, множества скота, в том числе 20 000 кровных кобыл. 23

Источники, освещающие происшедшее более чем через два столетия сражение Палака с Диофантом, позволяют несколько более подробно остановиться на этом событии. Главнейшим из них является декрет херсонесцев в честь Диофанта. 24 В этом декрете сообщается о сражении Палака, выступившего со своими войсками и с союзниками ревксиланами (роксоланами) против армии Диофанта, сопровождаемой «сильнейшими» херсонесцами.

О самих военных операциях говорится только, что «Диофант сделал разумную диспозицию» (Дюсрхѵтои 8s 8іата^ар,ѵеѵои сгахррбѵах;) и «воспоследовала для царя Митридата Евпатора победа славная и достопамятная на все времена: ибо из пехоты почти никто не спасся, а из всадников ускользнули лишь немногие».

Упоминаемую в декрете «разумную диспозицию» Диофанта следует сопоставить с «военной хитростью» Филиппа, о которой говорит Юстин. Диспозиция Диофанта — это характерное для эллинистической тактики координированное действие отдельных частей армии. Полководец понтийского царя, несомненно, прошел обычную для того времени выучку и был хорошо знаком со всеми достижениями военного искусства своего времени. Почти поголовное уничтожение противника, о котором (может быть, с некоторым преувеличением) 25 говорится в декрете, легче всего достижимо при глубоких охватах флангов и заходе в тыл.

Сведения, известные нам по декрету в честь Диофанта, несколько пополняются свидетельством Страбона, 26 который сообщает, что Диофант был обязан своей победе применению сомкнутой, хорошо вооруженной фаланги (составлявшей основу эллинистических армий). Далее Страбон говорит, что войско Митридата состояло всего из 6000 солдат, между тем как число одних только союзных с Палаком роксоланов было почти 50 000. На этих цифрах следует остановиться.

У нас нет особых оснований сомневаться в том, что Страбон правильно указал число солдат, находившихся под начальством Диофанта. Число сопровождавших его «сильнейших» херсонесцев не могло быть значительным (вряд ли более 1000), ибо все войско, которое мог выставить Херсонес, нужно думать, не превышало 2000 человек. 27 Таким образом, силы, которыми располагал Диофант, вероятно, не превышали 7000 и состояли в основном из тяжелой пехоты.

Что же касается числа участвовавших в сражении роксоланов (50 000), то такая цифра, вне всякого сомнения, не отвечает действительности. Это можно доказать самым простым расчетом.

Допустим даже, что число скифов было много меньше (скажем, вдвое), чем их союзников роксоланов; при таких обстоятельствах общее число их достигает 75 000. При этом нужно думать, что конница составляла не менее трети всего войска. Если такое войско из 50 000 пехоты и 25 000 конницы компактно построить на равнине, то оно займет площадь вряд ли менее 12 гектаров.

Между тем, если бы даже скифы и сарматы столпились на имеющей наименьший периметр круглой площадке (невероятность чего не нуждается в доказательстве), то и тогда 7-тысячное войско Диофанта было бы недостаточно для их окружения: ибо даже построенная в небольшую глубину (восемь рядов) армия Диофанта едва могла бы оцепить 6 гектаров, т. е. менее половины пространства, физически необходимого для размещения 75-тысячного войска. Сильнейшее преувеличение числа роксоланов, таким образом, не вызывает сомнений.

Определяя число скифов и роксоланов, мы должны, исходить из того обстоятельства, что их могла окружить или по крайней мере глубоко охватить 7-тысячная армия, находившаяся под командой Диофанта. Располагая такими силами, Диофант мог охватить пространство, нужно думать, не более 3 (максимум 4) гектаров. При таких же обстоятельствах войско Палака и его союзников должно было состоять примерно из 20 000, самое большее из 25 000 человек (если считать, что конница не превышала третьей части общего числа).

Произведенный расчет привел нас к выводу, что войско, которым располагал Палак, было сравнительно небольшим, вряд ли в нем могло быть много более 10 000 (самое большее 15 000) человек. Это сравнительно небольшое число воинов, которым располагал Палак, не должно нас удивлять. Прежде всего, государство Палака было значительно меньше территории Скифии в эпоху похода Дария или правления Атея. Не менее существенно и другое обстоятельство. Во времена Дария рабов у скифов было немного, теперь же в государстве Палака рабство, несомненно, достигало большого развития. В силу этого значительная часть боеспособного мужского населения уже не привлекалась на военную службу. 28

В полном соответствии с сравнительно небольшим числом воинов, которыми располагал Палак, находится размер столицы крымских скифов — Неаполя, площадь которого равна примерно 18 гектарам, а население, нужно думать, составляло 5000—8000 человек. При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что значительная часть обитателей города была рабами, Неаполь мог выставить 500, самое большее 800 воинов. Весьма примечательно, что среди других городищ крымских скифов, обследованных П. Н. Шульцем, преобладают городища небольшие — обычно всего несколько гектаров площадью, выставлявшие, вероятно, одну, две, много — три сотни воинов. Общее же число бойцов, которые могли выйти в поле при таких обстоятельствах, конечно, не могло быть значительным.

В указанном выше изменении социального строя скифов скорее всего следует искать главную причину падения их военной мощи. Войско племенного союза скифов в конце VI в. до н. э. оказалось несокрушимым для сильнейшей в то время армии Дария; через четыре столетия военные силы государства Палака были разбиты сравнительно небольшой армией Диофанта.

Какова была тактика Палака в его сражении с Диофантом, мы не знаем. Скорее всего скифский царь применял обычный прием нападения компактного кулака. Одно мы можем сказать с полной уверенностью, что, отказавшись от традиционной скифской стратегии, успешно примененной его предшественниками против более сильных армий Дария и Зопириона, недальновидный Палак лишил себя наиболее надежного средства справиться с полководцем Митридата.

Сказанным, пожалуй, ограничиваются скудные сведения, которыми мы располагаем о стратегии и тактике скифов. Крайняя отрывочность этих сведений, особенно по тактике скифов, лишает нас возможности выяснить изменения, которые претерпевало скифское военное искусство в различные времена. Мы можем лишь высказывать догадки, что с усилением имущественного неравенства у скифов должно было увеличиваться значение хорошо вооруженной конной дружины и связанной с ней тактики конного кулака. И, вероятно, эта тактика имела решающее значение в войнах, которые привели к объединению скифских племен под властью Атея.

В заключение нашего очерка бегло остановимся на тактике сарматов, представляющей значительный интерес, ибо военное превосходство сарматов над скифами не вызывает сомнений. Ведь в последних веках до нашей эры подавляющее большинство скифских земель было захвачено сарматами.

Подобно скифам, сарматы, повидимому, не располагали постоянной регулярной армией; войско их представляло ополчение конных кочевников, с детства привычных к верховой езде 29 и с исключительным мастерством владевших лошадью, 30 применяя сложные маневры. 31 Некоторые военные навыки сарматов были, вероятно, сходны со скифскими, что могло быть вызвано близкими условиями кочевого быта; к таковым, нам представляется, можно отнести сарматский обычай окружать свой лагерь кибитками. 32

Благодаря своим высоким боевым качествам сарматская конница была несокрушимой как для скифов, так и для регулярной римской армии, использовавшей достижения военного искусства эпохи эллинизма. Арриан 42 свидетельствует о том, что римская кавалерия следовала приемам сарматских всадников. Тацит, далекий, как и все римляне, от понимания конного дела и писавший, что доблесть сарматов находится как бы вне их (extra ipsos), вынужден был признать, что конным сарматам вряд ли может противиться какой-либо строй. 43

Сарматская тактика клинообразного построения, уже во времена Арриана 44 заимствованная фракийцами, имела большое значение для последующего развития военного искусства.

Клинообразное построение («свинья») издавна было известно и широко применялось в древней Руси. 45

Древнерусское военное искусство создало и тактические приемы борьбы с этим построением. Их успешно применил Александр Невский, разгромивший у Вороньего Камня шедших «свиньею» тевтонских рыцарей.