Что такое слоевище биология 6 класс

анатомия слоевища лишайников

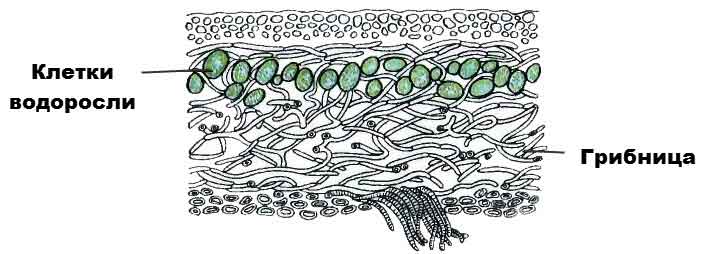

У лишайников в зависимости от анатомического строения различают два типа слоевищ:

1) гомеомерное слоевище, когда водоросли разбросаны по всей толще слоевища;

2) гетеромерное слоевище, когда водоросли образуют в слоевище обособленный слой.

Более примитивным считается слоевище гомеомерного строения. Если рассмотреть поперечный срез такого слоевища под микроскопом, то хорошо видно, что оно образовано беспорядочными переплетениями гиф гриба, среди которых разбросаны отдельные клетки или нити водорослей (рис. 297, 2, 3). Такое строение наиболее характерно для тех лишайников, фикобионтом которых являются сине-зеленые водоросли — носток, глеокапса и некоторые другие. Эти лишайники образуют группу, известную под названием слизистых лишайников. У лишайников, которые имеют фикобионтом зеленые водоросли, слоевище гомеомерного строения встречается очень редко, лишь у наиболее примитивных накипных форм.

Слоевища слизистых лишайников в сухом состоянии имеют вид темных или даже черных твердых и хрупких корок или пленок. Но они обладают одной интересной особенностью — способностью впитывать огромное количество воды, в 20 — 30 раз превышающее их собственную массу. При увлажнении они сильно разбухают, ослизняются, приобретают характер студня или желе и становятся оливково-зелеными или грязно-зелеными. Примером может служить влажное слоевище слизистого лишайника лептогиума (Leptogium saturninum), изображенное на цветной таблице 47. Во внешнем облике этих лишайников имеется много общего с некоторыми свободноживущими водорослями. Например, у видов рода коллема (Collema), типичных представителей слизистых лишайников, форма и цвет слоевища очень напоминают черные пленки колоний свободноживущей водоросли носток. Иногда кажется, что в таких слоевищах не грибные гифы образуют переплетения, среди которых разбросаны нити водорослей, а просто в колонии водорослей проникли гифы гриба. Действительно, на формирование внешнего облика этих слоевищ оказывают большое влияние морфологические особенности их фикобионта— сине-зеленых водорослей. Для клеток этих водорослей чрезвычайно характерны слизистые желатинные образования, которые формируются чаще всего в результате ослизнения толстых оболочек клеток или как продукт выделения их содержимого. До последнего времени даже считали, что сине-зеленые водоросли полностью определяют форму слоевища у большинства слизистых лишайников. Однако поляризационно-оптические исследования, проведенные в последние годы, показали, что слизистая масса этих слоевищ образована не только водорослью, но и грибом. Значительная часть желатина этих лишайников продуцируется грибным компонентом. Гриб определяет размеры слоевища, формирует лопасти и основные детали общего вида.

Среди слизистых лишайников встречаются как накипные, так и листоватые и кустистые формы. Но, в отличие от других лишайников, у слизистых усложнение морфологического строения почти не приводит к анатомическим преобразованиям в слоевище. Как у накипных, так и у более высокоразвитых листоватых и кустистых форм этих лишайников структура слоевища гомеомерная, т. е. водоросли всегда разбросаны по всей толще слоевища. Лишь у видов рода лептогиум (Leptogium) — высокоорганизованных форм слизистых лишайников— с верхней и нижней стороны слоевища имеется однослойный крупноклеточный коровой слой (рис. 297, 3). У наиболее эволюционно продвинутых представителей этого рода все слоевище целиком состоит из крупноклеточной ткани, но среди зтих клеток разбросаны в беспорядке нити ностока.

Каждый из перечисленных анатомических слоев слоевища выполняет в жизни лишайника ту или иную функцию и в зависимости от этого имеет совершенно определенное строение.

Коровой слой играет в жизни лишайника очень важную роль. Он выполняет сразу две функции: защитную и укрепляющую. Он защищает внутренние слои слоевища от воздействия внешней среды, прежде всего водоросли от чрезмерного освещения. Поэтому коровой слой лишайников обычно бывает плотного строения и окрашен в сероватый, коричневый, оливковый, желтый, оранжевый или красноватый цвет.

Коровой слой служит и для укрепления слоевища. Чем выше слоевище поднимается над субстратом, тем более оно нуждается в укреплении. Укрепляющие механические функции в таких случаях нередко выполняет толстый коровой слой. Гифы корового слоя срастаются своими стенками и могут образовывать очень плотные и сложные плектенхимы — клеточные ткани различного строения. Так, например, если срастаются тонкостенные гифы, поделенные поперечными перегородками на одинаковые по ширине и длине клетки, то образуется ткань настоящей клеточной структуры (рис. 299, 1). Такую ткань называют параплектенхимой. Иногда ее еще называют псевдопаренхимой, так как она по внешнему виду напоминает паренхиму (клеточную ткань) цветковых растений. Однако сходство этих тканей только внешнее, ибо процесс их образования различен. Если паренхима цветковых растений образуется путем последовательного деления одной клетки, то псевдопаренхима лишайников — путем срастания грибных гиф.

У многих лишайников в коровом слое оболочки клеток гиф бывают сильно утолщены, а просветы клеток, заполненные протоплазмой, очень узкими. При срастании таких гиф образуется коровой слой, представляющий сплошную хрящсвидную массу, где границы клеток незаметны, а их просветы кажутся почти точками. При этом гифы на своей поверхности выделяют желатин, плотно цементирующий их между собой. Такого типа ткани у лишайников называют прозонлектенхиматическими. Так устроен коровой слой многих кустистых лишайников, например цетрарии исландской, листоватых лишайников рода пармелия и многих других (рис. 299, 2). Плотный хрящевидный коровой слой этих лишайников не только надежно защищает нижележащие слои водорослей, но и хорошо укрепляет приподнимающееся над землей слоевище.

Реже гифы корового слоя лишайников не срастаются, а лежат свободно параллельно друг другу. При этом они могут образовывать два различных типа корового слоя. Если гифы расположены параллельными рядами перпендикулярно поверхности слоевища, то образуется палисадный коровой с л ой (рис. 300, 2).

В слоевищах лишайников верхний и нижний коровые слои могут быть одинаковыми по окраске и строению, но нередко отличаются друг от друга, особенно у листоватых лишайников, для которых характерно дорсовентральное строение слоевища.

На нижнем коровом слое лишайников обычно образуются органы прикрепления. Иногда они имеют вид очень тонких нитей, состоящих из одного ряда клеток. Эти нити называют ризоидами. Каждая такая нить берет начало от одной клетки нижнего корового слоя (рис. 301, 1). Нередко несколько ризоидов соединяются в толстые ризоидальные тяжи. Их можно видеть, например, на нижней стороне крупнолистоватых слоевищ пельтигер. У листоватых лишайников рода пармелия образуются более толстые прикрепительные тяжи, называемые ризинами (рис. 301, 2). В образовании ризин принимают участие не только гифы нижнего корового слоя, но и сердцевины. Снаружи они покрыты коровым слоем, а внутри образованы сердцевинными гифами. На самом конце ризины клетки гиф вытягиваются и расходятся в разные стороны, образуя кисточку. Нередко на конце такой кисточки образуется слизистая капелька, с помощью которой слоевище более плотно прикрепляется к субстрату (рис. 301, 3). Иногда на конце ризины образуется особая прикрепительная пластиночка, которой лишайник, как маленькой подошвой, прикрепляется к поверхности коры дерева или камня.

Как уже отмечалось, у некоторых листоватых лишайников, имеющих вид более или менее округлой листовидной пластинки, слоевище прикрепляется лишь в своей центральной части с помощью короткой ножки — гомфа (рис. 292). Гомф — это также вырост нижней поверхности слоевища, и в его образовании принимают участие нижний коровой слой и сердцевина лишайника. Снаружи зта толстая ножка покрыта параплектенхимным коровым слоем, а внутри ее проходят вытянутые сердцевинные гифы. На конце гомфа, на месте прикрепления к субстрату, эти гифы имеют очень толстые темные оболочки и образуют зубцы, с помощью которых слоевище очень плотно прикрепляется к поверхности скал. Некоторые кустистые лишайники, виды родов уснея, нейропогон и др., прикрепляются к скалам с помощью псевдогомфа, также имеющего вид короткой расширенной на конце ножки. В отличие от гомфа в образовании псевдогомфа принимает участие только сердцевина лишайников. Псевдогомф образован вытянутыми, склеенными сердцевинными гифами, также образующими на конце темные зубцы, с помощью которых лишайник плотно прикрепляется к субстрату.

В зоне водорослей осуществляются процессы ассимиляции углекислоты и накопление органических веществ. Как известно, для осуществления процессов фотосинтеза водорослям необходим солнечный свет. Поэтому слой водорослей обычно размещается вблизи верхней поверхности слоевища, непосредственно под верхним коровым слоем, а у вертикально стоящих кустистых лишайников еще и над нижним коровым слоем. Слой водорослей чаще всего бывает небольшой толщины, и водоросли размещаются в нем так, что находятся почти в одинаковых условиях освещения. Водоросли в слоевище лишайника могут образовывать непрерывный слой, но иногда гифы микобионта делят его на отдельные участки. Для осуществления процессов ассимиляции углекислоты и дыхания водорослям необходим также нормальный газообмен. Поэтому грибные гифы в зоне водорослей не образуют плотных сплетений, а расположены рыхло на некотором расстоянии друг от друга. Лишь у некоторых пустынных лишайников водоросли окружены плотной грибной тканью клеточного строения, которая защищает их от жаркого и яркого пустынного солнца. Грибные гифы, окружающие водоросли, обычно являются ответвлениями или вершинами гиф сердцевины. Но, в отличие от сердцевинных гиф, они меньшей толщины, обладают более тонкими стенками и часто бывают поделены поперечными перегородками на множество клеток. Иногда, срастаясь, такие гифы образуют в зоне водорослей рыхлые сетчатые переплетения.

Под слоем водорослей расположен сердцевинный слой. Обычно сердцевина по толщине значительно превышает коровой слой и зону водорослей. Особенно мощно она развита по сравнению с другими слоями у накипных лишайников. От степени развития сердцевины зависит толщина самого слоевища.

Основная функция сердцевинного слоя — проведение воздуха к клеткам водорослей, содержащим хлорофилл. Поэтому для большинства лишайников характерно рыхлое расположение гиф в сердцевине (рис. 300, 1). Воздух, попадающий в слоевище, легко проникает к водорослям по промежуткам между гифами.

Сердцевинные гифы слабоветвисты, с редкими поперечными перегородками, с гладкими, слабожелатинообразными толстыми стенками и довольно узким просветом, заполненным протоплазмой. У большинства лишайников сердцевина белая, так как гифы сердцевинного слоя бесцветны. Хотя на их поверхности, как правило, откладываются кристаллы лишайниковых веществ, но в преобладающем большинстве они бесцветны и не изменяют окраски сердцевины. Если кристаллы лишайниковых веществ окрашены в тот или иной цвет, то в зависимости от этого и сердцевинный слой приобретает золотисто-желтую, кроваво-красную, серую или другую окраску. Лишайниковые вещества обладают одной важной особенностью: они нерастворимы или очень слабо растворимы в холодной воде. Благодаря этому свойству кристаллы, покрывая поверхность сердцевинных гиф, препятствуют их смачиванию. Поэтому даже во влажном слоевище лишайника его сердцевинный слой может частично оставаться сухим и содержать воздух, необходимый для клеток водорослей.

У некоторых кустистых лишайников, слоевище которых далеко отстает от субстрата, сердцевинный слой, помимо проводящей функции, выполняет еще одну — укрепляющую. Как отмечалось, у большинства лишайников укрепление слоевища происходит с помощью корового слоя, который у высокоразвитых кустистых и листоватых форм постепенно становится все более толстым и плотным. Однако дальнейшее развитие в этом направлении могло бы привести к ухудшению нормальных ассимиляционных процессов: очень толстый и плотный коровой слой препятствовал бы проникновению в слоевище воздуха и света. Поэтому в процессе развития кустистых форм происходит постепенное снижение роли корового слоя в укреплении слоевища и образование механической ткани под зоной водорослей, т. е. в сердцевинном слое.

Помимо псевдоцифелл, у лишайников образуются и другие органы газообмена. Так, на нижней поверхности листоватых лишайников рода стикта можно заметить круглые правильной формы белые углубления (табл. 47, 4). Эти разрывы нижней коры лишайника, по форме напоминающие маленькие чашечки, называют цифеллами. Дно их выстлано рыхлорасположенными, шарообразными клетками сердцевины, через промежутки между которыми воздух легко проникает в сердцевину (рис. 302). У менегации продырявленной (Мепеgazzia pertusa) вся верхняя поверхность слоевища покрыта округлыми или овальными отверстиями, которые носят название перфораций (табл. 52, 2). Их назначение — тоже проводить воздух внутрь слоевища. Перфорации возникают в результате отмирания маленьких участков корового слоя лишайников. У представителей гипогимний перфорации размещены на вершинах лопастей. У некоторых лишайников органы аэрации слоевища имеют вид маленьких точковидных пор, расположенных в нижней коре лишайников. Иногда такие поры возникают на вершине бородавочек, разбросанных на верхней поверхности лишайников.

В том случае, когда на поверхности слоевища лишайников не образуются специальные органы газообмена, на помощь приходят различные трещинки и разрывы в коровом слое. Эти трещинки могут возникнуть как в результате особенностей роста слоевища, так и в результате повреждения слоевища ветром, животными, человеком.

СЛОЕВИЩЕ

слоевище ср. Тело низших растений (водорослей, лишайников, мхов и т.п.), не расчлененное на стебель и листья.

СЛОЕВИЩЕ (ботан.), тело низших растений (водорослей, грибов и др.), не расчленённое на стебель и листья; то же, что таллом.

Слоевище (thallus, таллом, слоевце, ростец) — тело растений весьма разнообразного строения и разнообразной внешней формы, не содержащее сосудисто-волокнистых пучков и не представляющее расчленения на стебель, корень и лист; С. свойственно наиболее низшим растениям: грибам, водорослям и лишайникам, соединяемым в ряд слоевцевых растений (Thallophyta) в отличие от листо-стебельных растений (Cormophyta), y которых тело дифференцировано на стебель, корень и лист (листоносный побег). Но и у высших растений тело вследствие жизненных условий (паразитизма) может значительно упроститься даже до такого С., которое свойственно большинству грибов, т. е. до грибницы (мицелия), таково, напр., тело у Pilostyles Hausknechtii Boiss., цветкового растения из сем. Cystaceae, паразитирующего в стеблях видов Astragalus. У наиболее простых слоевцевых С. представляет одну простую клеточку [У слизистых грибов (Myxomycetes), стоящих на границе растительного и животного царств, С. даже в виде комка голой протоплазмы (так наз. плазмодий).], в которой разделение труда только намечено, таково, напр., С. у Pleurococcus (в виде шарика), многих бактерий (кокк, бацилл и проч.) — или одну клеточку, в которой уже произошла дифференцировка между частями клеточки; так, у Botrydium одна часть клеточки является подземною, нитевидно-ветвистою, в роде корней, а другая часть наземная, зеленая, в виде крохотного баллончика (исполняет функции листоносного стебля), у Caulerpa дифференцировка частей клеточки проведена еще дальше; здесь одни части ее исполняют функции корней, другие — стебля, третьи ветвей, четвертые листа. У некоторых нитчатых водорослей и у грибов С. является в виде ряда клеточек, одинаковых между собою; у грибов такие нити клеточек переплетаются между собою, образуя более или менее плотное тело, так наз. грибницу (mycelium). У некоторых водорослей, печеночников и у заростков некоторых папоротников С. — в виде более или менее толстых, простых или ветвистых пластинок. У водоросли так наз. морской струны (Chorda filum) С. в виде довольно толстого шнура; наконец, у многих морских водорослей (багрянок, бурых и друг.) и у пресноводных (choraсеае) С. довольно сложного строения, где отдельные части, приспособляясь к определенной функции, сильно дифференцируются, и также С. представляет переход к листоносному побегу. С. Р.

СЛОЕВИЩЕ

Смотреть что такое «СЛОЕВИЩЕ» в других словарях:

слоевище — таллом Словарь русских синонимов. слоевище сущ., кол во синонимов: 3 • ростец (4) • слоевце … Словарь синонимов

СЛОЕВИЩЕ — то же, что таллом … Большой Энциклопедический словарь

слоевище — см. таллом. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

СЛОЕВИЩЕ — многоклеточное или реже одноклеточное тело растения не дифференцированное на ткани. Син.: таллом (таллус). Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978 … Геологическая энциклопедия

слоевище — а; ср. Ботан. Тело низших растений (грибов, водорослей, мхов), не расчленённое на стебель, листья и корень. * * * слоевище то же, что таллом. * * * СЛОЕВИЩЕ СЛОЕВИЩЕ, то же, что таллом (см. ТАЛЛОМ) … Энциклопедический словарь

слоевище — thallus таллом, слоевище. Тело низших и некоторых высших растений, не дифференцированное на органы и обычно просто устроенное в анатомическом отношении; Т. может состоять из 1 или нескольких клеток или же быть многоклеточным и внешне напоминать… … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

слоевище — gniužulas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemesniųjų augalų (dumblių, kai kurių kerpsamanių), grybų ir kerpių kūnas, morfologiškai nediferencijuotas į tikruosius audinius ir organus (šaknį, stiebą, lapus ir pan.).… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Слоевище — (ботаническое) тело низших растений (водорослей, грибов и др.), не расчленённое на стебель и листья; то же, что Таллом … Большая советская энциклопедия

Слоевище — (thallus, таллом, слоевце, ростец) тело растений весьма разнообразного строения и разнообразной внешней формы, не содержащее сосудисто волокнистых пучков и не представляющее расчленения на стебель, корень и лист; С. свойственно наиболее низшим… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Слоевище — ср. Тело низших растений (водорослей, лишайников, мхов и т.п.), не расчлененное на стебель и листья. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Значение слова слоевище

Словарь Ушакова

слоев и ще, слоевища, ср. (бот.). Не расчленяющееся на стебель, корень и листья тело низших растений (водорослей, грибов, мхов).

Энциклопедия «Биология»

(таллом), вегетативное тело водорослей, грибов, лишайников, некоторых моховидных, не дифференцированное на органы (стебель, корень, лист) и не имеющее настоящих тканей, хотя внешне (напр., у бурых водорослей) иногда может напоминать стебель и листья высших растений. Бывает одноклеточным, колониальным (представленным колонией клеток, связанных между собой только механически), неклеточным (представленным как бы одной гигантской многоядерной клеткой) и многоклеточным.

Энциклопедический словарь

Словарь Ефремовой

ср.

Тело низших растений (водорослей, лишайников, мхов и т.п.), не расчлененное на

стебель и листья.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

(thallus, таллом, слоевце, ростец) — тело растений весьма разнообразного строения и разнообразной внешней формы, не содержащее сосудисто-волокнистых пучков и не представляющее расчленения на стебель, корень и лист; С. свойственно наиболее низшим растениям: грибам, водорослям и лишайникам, соединяемым в ряд слоевцевых растений (Thallophyta) в отличие от листо-стебельных растений (Cormophyta), y которых тело дифференцировано на стебель, корень и лист (листоносный побег). Но и у высших растений тело вследствие жизненных условий (паразитизма) может значительно упроститься даже до такого С., которое свойственно большинству грибов, т. е. до грибницы (мицелия), таково, напр., тело у Pilostyles Hausknechtii Boiss., цветкового растения из сем. Cystaceae, паразитирующего в стеблях видов Astragalus. У наиболее простых слоевцевых С. представляет одну простую клеточку [У слизистых грибов (Myxomycetes), стоящих на границе растительного и животного царств, С. даже в виде комка голой протоплазмы (так наз. плазмодий).], в которой разделение труда только намечено, таково, напр., С. у Pleurococcus (в виде шарика), многих бактерий (кокк, бацилл и проч.) — или одну клеточку, в которой уже произошла дифференцировка между частями клеточки; так, у Botrydium одна часть клеточки является подземною, нитевидно-ветвистою, в роде корней, а другая часть наземная, зеленая, в виде крохотного баллончика (исполняет функции листоносного стебля), у Caulerpa дифференцировка частей клеточки проведена еще дальше; здесь одни части ее исполняют функции корней, другие — стебля, третьи ветвей, четвертые листа. У некоторых нитчатых водорослей и у грибов С. является в виде ряда клеточек, одинаковых между собою; у грибов такие нити клеточек переплетаются между собою, образуя более или менее плотное тело, так наз. грибницу (mycelium). У некоторых водорослей, печеночников и у заростков некоторых папоротников С. — в виде более или менее толстых, простых или ветвистых пластинок. У водоросли так наз. морской струны (Chorda filum) С. в виде довольно толстого шнура; наконец, у многих морских водорослей (багрянок, бурых и друг.) и у пресноводных (choraсеае) С. довольно сложного строения, где отдельные части, приспособляясь к определенной функции, сильно дифференцируются, и также С. представляет переход к листоносному побегу.

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Лишайники

До настоящего времени лишайники относили к низшим растениям. Однако сейчас они представляют собой самостоятельную группу живых организмов.

Распространение лишайников

Лишайники встречаются в местах, малопригодных для других растений: камни, пустыни и полупустыни, тундры. Арктика является местом произрастания сотни разновидностей лишайников. В большом количестве лишайники произрастают в лесах.

Благодаря способности быстрого высыхания, лишайники имеют высокую жизнестойкость. Жизнедеятельность лишайников возобновляется с наступлением благоприятных условий. Плотная оболочка лишайников позволяет расти в холодных местностях.

Известно более 20 тыс. видов лишайников.

Лихенология — наука о лишайниках.

Таллом (слоевище) — тело лишайников, образующееся в результате симбиоза двух организмов — грибов и водорослей (рис.1)

Рис.1 Строение лишайника

Симбиоз основан на взаимовыгодном взаимодействии, в ходе которого гифы гриба поставляют водорослям воду и растворенные в ней минеральные вещества, а обратно получают от водорослей органические соединения, образованные ими в процессе фотосинтеза.

Гифы лишайника способствуют прикреплению к почве и другим субстратам (поверхность камней, кора деревьев, шифер домов и др).

Размножение лишайников

Чаще всего лишайники размножаются вегетативно — многочисленными клубочками или частичками таллома. Клубочки образуются внутри таллома, который разрываясь способствует их распространению. Каждый клубочек или кусочек таллома прорастая превращается в самостоятельный организм.

Согласно одной из легенд, группа людей, переходив пустыню, изнемогала от голода. Неожиданно они заметили на земле маленькие холмики мелкой крупы, похожую на манную. Съев ее они насытились, продолжив свой путь. Крупа была названа «манна небесная». На самом же деле это были мелкие клубочки лишайника, которые образовались в процессе вегетативного размножения.

Бесполое размножение лишайников осуществляется спорами (конидии, пикноконидии, стилоспоры), образующиеся в специальных мешочках и вместилищах (конидиеносцы, пикнидии).

Половое размножение лишайников происходит с помощью аско- и базидиоспор, образующие плодовые тела.

Формы лишайников:

Выделяют три формы лишайников (рис. 2).

1. Накипные лишайники растут на коре деревьев и на камнях в виде тонкой или толстой корочки. Они чешуйчатообразные, оранжевые, желтые, серые, голубоватые, коричневые и бурые.

2. Листоватые лишайники встречаются на коре деревьев. Похожи они на листовидные пластинки.

3. Кустистые лишайники образуют в сосновых борах сплошные ковры из ветвистых беловато-зеленых и беловатых кустиков или повисающей бороды.

Рис.2 Формы лишайников (накипные, листоватые, кустистые) (слева-направо)

Лишайники не могут обходиться без света. Свет необходим для фотосинтезирующих водорослей. Из за полного отсутствия света, лишайники погибают.

Лишайникам требуется чистый воздух, именно поэтому их считают индикаторами (показателями) чистоты воздуха. Можно сказать, что наличие и активный рост лишайников свидетельствует о чистоте местной атмосферы. Грязный воздух промышленных городов для лишайников губителен.

Рост лишайников очень медленный. За год накипные лишайники способны вырасти всего на 1-8 мм, а кустистые — на 1-3,5 см.

В тундре ягель («олений мох») является основным кормом северных оленей. Ежегодно оленеводы перегоняют стада оленей с пастбища на пастбище, давая возможность ягелю восстановиться.

Талломы лишайников могут иметь возраст от нескольких сотен до тысячи лет. Геологи используют лишайники для определения возраста горных обвалов или ледниковых морен.

Значение лишайников

Лишайники считаются «пионерами» растительного покрова, которые первыми поселяются на непригодной для существования других существ земной поверхности. Поселившись на камнях или остывшей лаве лишайники выделяют лишайниковую кислоту. Кислота способствует постепенному разрушению камней. Основа почвы формируется из гниющих остатков тела лишайника, это становится благоприятной средой обитания для других организмов (Рис.3).

Рис.3 Виды лишайников

Лишайники не являются паразитами, однако из за того что в них поселяются насекомые, вредные для древесных растений, их иногда относят к данной группе.

Лишайники имеют большое значение и для сельского хозяйства (корм для северных оленей).

В медицине из пармелии, растущей на коре деревьев получают антибиотики.

Из лишайников получают сахар, спирт, красители, лакмус, ароматические вещества и др. Некоторые виды применяют в кондитерском производстве.

Лишайники — это симбиотические живые организмы. Тело лишайника состоит из грибов и водорослей. По внешним признакам лишайники подразделяют на три группы: накипные, листоватые и кустистые. Лишайники имеют большое значение в природе, народном хозяйстве и медицине. Считаются биоиндикаторами чистоты воздуха, поэтому в загрязненных городах они не растут.

Раздел ботаники, изучающий лишайники — лихенология.