Что такое сложный эпитет

Эпитет – это выразительнейшее средство в литературе, которое используется нами ежедневно. Людям очень повезло, что они не общаются на уровне машин, не обмениваются голой и скудной информацией без каких-либо эмоций.

Обедненная и невыразительная речь мешает восприятию сказанного и нахождению общего языка. И в то же время одно-единственное меткое слово способно не только преподнести слушателю целую увлекательную историю, но и отразить вызванные ей эмоции. И этим словом является «эпитет».

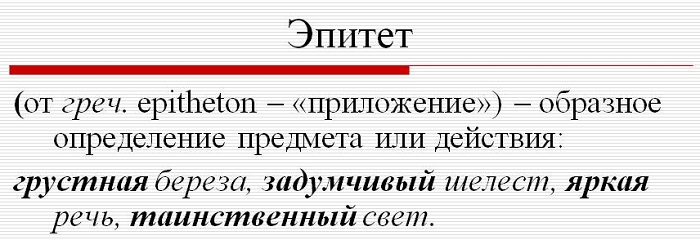

Что такое эпитет

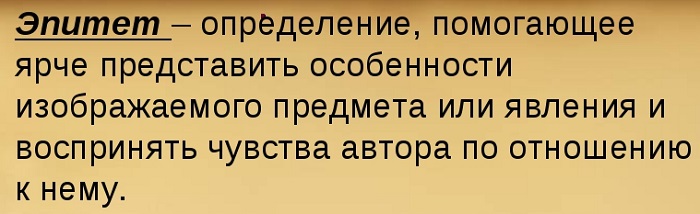

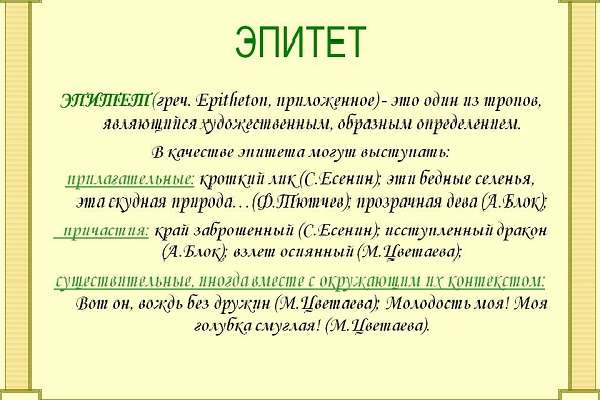

Таким образом, эпитет – это определение при конкретном слове, благодаря которому оно становится более выразительным, вследствие чего усиливается красота его произношения и восприятия.

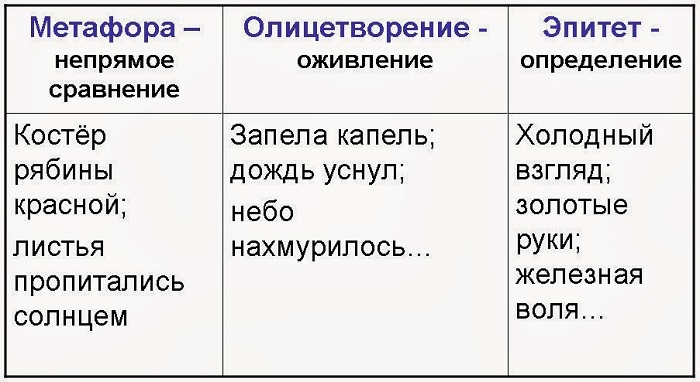

Эпитет является разновидностью тропов – художественных обогатителей речи, состоящих также из метафор, олицетворений, сравнений, гипербол и некоторых других элементов. Название его берет начало от греческого слова «приложенный».

В целях лучшего понимания термина имеет смысл привести несколько примеров эпитетов:

Эпитеты могут быть выражены несколькими частями речи, а именно:

прилагательным (что встречается чаще всего), к примеру, «жемчужная роса»;

существительным, используемым как приложение к основному слову, например, «волшебница – зима»;

наречием, отражающим образное определение какого-либо действия, например, «тепло освещаются витрины магазинов»;

деепричастием, если они также образно определяют действия, например, «Блеща средь полей…, вот он льется. Дон..».

Тот предмет, которому дает описание или определение эпитет, всегда находится в одном предложении с ним.

Важный момент! В сети Интернет можно найти удобный онлайн словарь эпитетов. При работе над сочинением, докладом или художественным произведением им можно воспользоваться для подбора удачных вариантов.

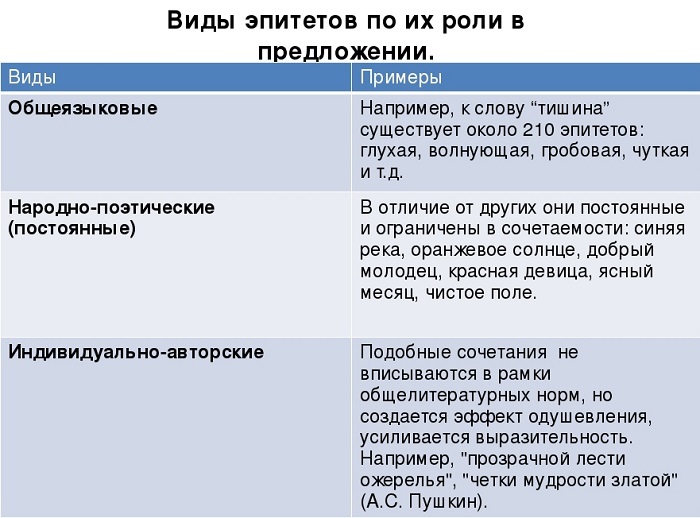

Виды эпитетов

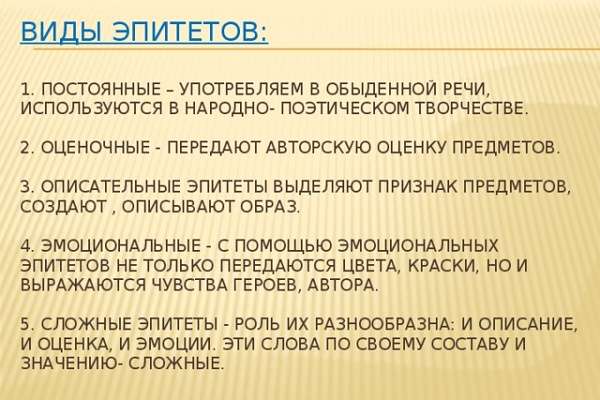

Данные выразительные средства классифицируются:

простые – одиночные прилагательные: «статная осина»;

сложные либо слитные – имеющие два и более корней, но рассматриваемые как единое: «пшенично-желтые усы, убедительно-быстроногий спортсмен»;

составные, имеющие форму словосочетания: «Всеволод Большое Гнездо, Владимир Красное Солнышко».

2. По степени освоенности:

3. По семантическому признаку:

цветовые («алый сумрак»);

оценочные, характеризующие объекты в плане поведения, психологии, портрета, цвета, формы, температуры дающие поведенческую, психологическую портретную характеристику либо по цвету, форме, температуре («грустная голубизна»).

изобразительные и лирические («золотые листья»);

эмоциональные («очаровательное утро»).

5. По уровню стойкости связи со словом, которое определяют:

свободные («робкая любовь»);

постоянные («добрый молодец», «светлое будущее»).

6. По способу обозначения признака:

с прямым значением («седой старик»);

с переносным значением («седой туман»).

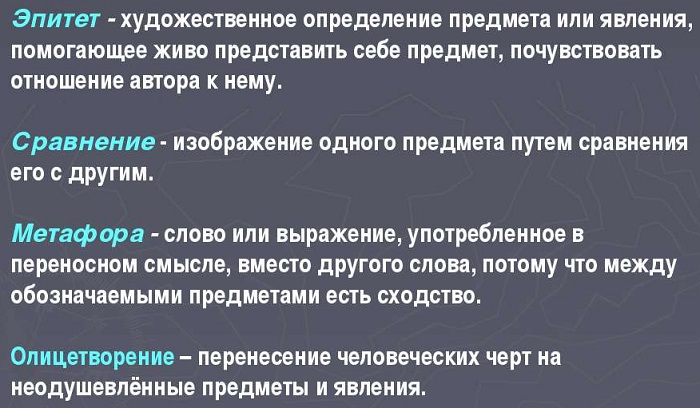

Отличия эпитета от сравнения и метафоры

Если кратко, то сравнение сопоставляет одно явление, понятие либо предмет с другим: «дверь заскрипела как зверь».

Оно может также противопоставлять их, как в этой части стихотворения:

«То не чудо сверкает над нами… то бессмертное Ленина знамя…» (Н. Тихонов).

Эпитет – это, по большому счету, скрытое сравнение. Например:

Грань различия между эпитетом и метафорой еще тоньше, так как они входят в одну группу тропов:

Метафора характеризует слово либо выражение в переносном значении. Кроме того, она придает им большую выразительность. Эпитет же обозначает какую-то важную черту в описываемом им предмете или явлении.

Эпитет может быть несколькими частями речи. В любом случае он находится в рамках одного предложения с определяемым словом. Метафора же – только существительное, и конструкция, в которой она состоит, уже более сложная.

Эпитет – художественный прием, отражающий характеристику предмета или явления и его оценку автором. Метафора отличается тем, что выражает признак, характеризующий только авторскую оценку. Ее роль – в выделении общих черт предмета с каким-либо другим по его свойствам, сравнение и преподнесение в более эффектном варианте.

«тяжелый характер» (эпитет);

«костер рябины красной» (метафора).

Примеры эпитетов в литературе

Без использования эпитетов, как одних из самых выразительных и потому важных средств, невозможно представить русский язык и ни один текст литературного произведения. Без них не составить подробное мнение автора о каком-либо объекте, не создать полноценное признание в любви.

Вот яркие примеры вышесказанного из стихов и романов:

«Как соломинкой, пьешь мою душу.

Знаю, вкус ее горек и хмелен.

Но я пытку мольбой не нарушу.

О, покой мой многонеделен» (А. Ахматова);

«Ночь была свежая и неподвижно – светлая» (Л. Толстой);

«Льстивые ивы и травы поклонные,

Вольнолюбивого юношу – славьте» (М. Цветаева);

«Задумчивый и нежный мой край» (С. Есенин).

Что такое эпитет? Примеры эпитетов. Классификации эпитетов.

Из данной статьи вы узнаете: Что такое эпитет? Определение эпитета. Примеры эпитетов. Роль и функции эпитетов. Классификация эпитетов. Статью мы построим в виде вопрос-ответ.

Список вопросов, освещенных в статье:

Что такое эпитет? Определение эпитета.

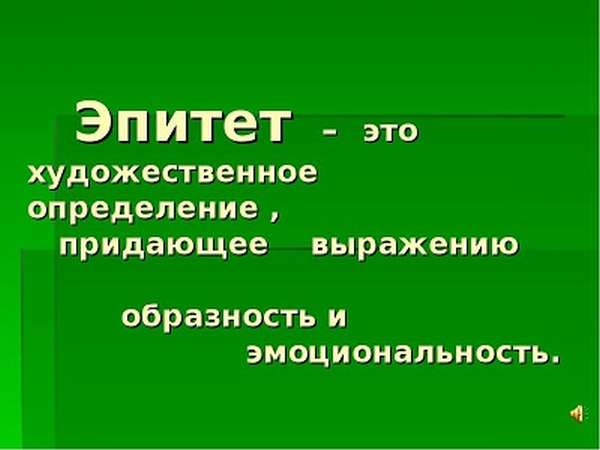

Самое простое определение эпитета следующее:

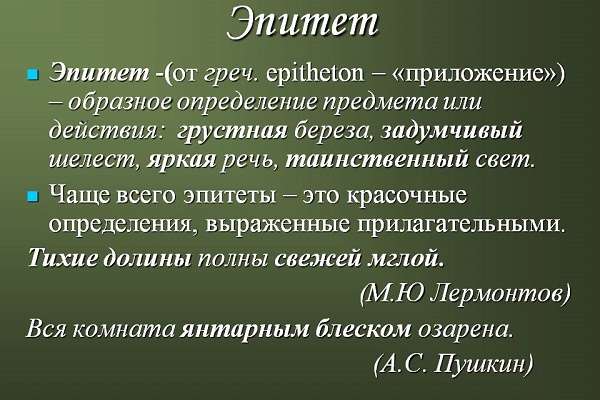

Эпитет – это образное определение.

Эпитет это особого рода художественное определение при слове, которое описывает слово, создавая при этом яркий образ.

Эпитет – изобразительно-выразительное средство; троп; слово, определяющее, поясняющее предмет, действие или понятие и подчеркивающее какое-то характерное свойство.

Эпитет – это всегда украшение речи, дающее дополнительную художественную характеристику.

НУЖНО ПОНИМАТЬ, что эпитет это всегда определение, но обратно это не работает – то есть определение не всегда будет эпитетом. Например, золотая осень — эпитет, а золотая цепочка — обычное определение, не эпитет.

Примеры эпитетов

На какие вопросы отвечает эпитет?

Чаще всего эпитет отвечает на вопросы какой? какая? какие? чей? как? и производные от них. Исходя из вопросов, сразу становится понятным, что эпитеты чаще всего являются прилагательными. (Но далеко не всегда, речь об этом пойдет дальше.)

Какими частями речи могут быть эпитеты?

Эпитеты чаще всего являются прилагательными, причастиями и наречиями и реже другими частями речи. Примеры:

Тучка золотая, молниеносное решение, горькая правда, мраморная кожа

Грохочущий ливень, поседевший лес

Утес-великан, волшебница-зима, мать – сыра земля, ветер-бродяга

вторая жизнь, третьи руки

Горячо любить, безмерно счастлив

Волны несутся, гремя и сверкая

Эпитетами также могут быть местоимения и глаголы.

Какую роль играют эпитеты?

Эпитеты усиливают художественную выразительность, образность языка произведения или нашей речи, придают языку поэтическую яркость. Эпитеты, как правило, выделяют характерную черту или качество и вызывают определённое эмоциональное отношение к ним, помогают увидеть авторское понимание окружающего мира.

Эпитеты помогают создать яркий образ.

Очень хорошо объяснил роль и функции эпитета известный русский ученый А. Г. Шалыгин:

Эпитет — весьма действительное средство, усиливающее картинность и эмоциональность речи. Так называется слово или несколько слов, приданных к обычному названию предмета для того, чтобы усилить его выразительность, подчеркнуть в предмете один из его признаков – тот, который в данном случае важно выдвинуть на первый план, как бы рекомендовать особому вниманию читателя.

3 функции эпитетов:

Какие бывают эпитеты?

Существует множество классификаций эпитетов, коротко остановимся на основных.

КЛАССИФИКАЦИЯ 1. По происхождению.

Общеязыковые: самая многочисленная группа эпитетов. Отличительная черта общеязыковых эпитетов – они понятны без контекста, связь между словами относительно усточива, то есть эпитеты воспроизводятся и неоднократно употребляются в речи или литератырном языке.

Примеры: жуткая боль, сильный мороз, понурый взгляд, багровый закат.

Постоянные (народно-поэтические): эпитеты, пришедшие из устного творчества. Отличительные черты народно-поэтических эпитетов:

– частое употребление прилагательного в краткой (усеченной форме): чисто поле, сыра земля;

– перенос ударения: шелкОвые луга, зеленО вино;

– инверсия определяющего и определяемого (постановка эпитета после существительного): горе горькое, ноги резвые, ветры буйные.

Примеры: в русском народном творчестве постоянно фигурируют следующие эпитеты темный лес, море синее, поле чистое, терем высокий, стол дубовый, сабля вострая, добрый молодец, девица-красавица и т. д.

Индивидуально-авторские (окказиональные): в основе таких эпитетов лежат неожиданные, часто неповторимые смысловые ассоциации. Авторские эпитеты как правило невоспроизводимы (то есть не употребляются в обычной речи и не употребляются другими авторами).

Примеры: мокрогубый ветер, чурбанное равнодушие, мармеладное настроение

Иногда индивидуально-авторские эпитеты со временем переходят в общеязыковые.

КЛАССИФИКАЦИЯ 2. Стилистический подход.

Согласно данной классификации эпитеты делятся на усилительные, уточнительные и контрастные.

Усилительные: указывают на признак, данный в определяемом слове, не внося ничего нового.

Примеры усилительных эпитетов: горе горькое, зеркальная гладь, холодное равнодушие.

Уточнительные: указывают на отличительные признаки предмета (величину, форму, цвет и т. д.).

Примеры уточнительных эпитетов: мудрые слова, жаркая слеза, печальный взгляд

Контрастные: образуют с определяемыми существительными сочетание противоположных по смыслу слов – оксюмороны

Примеры контрастных эпитетов: живой труп, ненавидящая любовь

Классификация 3. По составу

Простые эпитеты: состоят из одного слова, например, дремучий лес.

Сложные эпитеты: представлены полиосновными прилагательными, например, пшенично-желтые усы, грустно-сырая погода

КЛАССИФИКАЦИЯ 4. По способу обозначения соответствующего признака.

Метафорический эпитет называет не реальный признак, а перенесенный с другого предмета на основе какого-либо сходства: задумчивые ночи, жадное пламя

Метонимический эпитет обозначает признак, перенесенный с другого предмета на основе смежности: дерзкий лорнет, одинокий рассвет, снежный шум.

Для чего используют и что такое эпитет художественной литературе

Наша речь была бы бедна без слов, которые описывают признаки предметов, о которых мы рассказываем собеседнику. Передать, как говорящий относится к тому или иному явлению, какую он дает ему оценку, помогают эпитеты.

Рассмотрим, что такое эпитет в литературе, дадим определение этому термину, разберем на примере, для чего он нужен, отметим важность его употребления в том или ином случае.

Значение

Он придает словосочетанию выразительность. Это может быть прилагательное (красивый забор), наречие (быстро бежать), а также существительное, числительное (третий номер), глагол, деепричастие.

В стихотворении используют эпитеты, чтобы подчеркивать образность, эмоциональную окраску, видение автора, скрытый или явный смысл.

Эпитет часто употребляют и в поэзии, и в прозе. Его структура и текстовая функциональность придают слову краски, новый смысл, эмоциональность. Роль слова описывается специалистами по-разному. У них нет единого видения. Хотя это один из древнейших терминов стилистики.

Некоторые причисляют его к фигурам и тропам, считая самостоятельной единицей. Другие утверждают, что он должны использоваться только в поэзии, но не в прозе.

Важно! Раньше использовался термин «украшающий эпитет», но он не совсем точно характеризовал это явление.

Простой эпитет – это выражение без переносного смысла. А высокий термин можно отнести к метафоре.

Переоценить значение данного слова сложно, так как без его использования стихотворения были бы блеклыми и невыразительными.

Определяющие слова позволяют не только подчеркнуть свойство предмета, но и эмоционально окрасить отношение автора к этому предмету. Тогда читатель тоже ощущает те эмоции, которые хотел передать автор текста.

Такие приемы помогают выделить главную мысль или подчеркнуть достоинства. Некоторые выражения настолько пришлись людям по вкусу, что их стали использовать в речи. Это говорит о том, что писатель справился со своей задачей: его произведение не только запомнили, но оно еще и пошло в народ.

Это интересно! Как определяется и что такое аллегория в художественной литературе

Иногда только с помощью этих определений автор может использовать свою индивидуальность и придумать уникальное определение. Оно может быть плодом внутреннего мира автора, его отношением к ситуации.

Нужно уметь читать между строк, многие писатели с помощью таких слов пытаются донести до читателей свои сокровенные мысли.

Использование в литературе

С помощью приема выделяют значимую черту в том, что хотел сказать автор. Им может быть слово или словосочетание. В стихотворении могут использоваться два вида:

Первый вариант используется, когда нужно подчеркнуть слово, но избежать при этом оценки. Примеры: красный закат, желтое солнце, голубое небо. То есть это скорее констатация факта. Второй вариант – это отношение автора к тому, что он описывает (расшумелая осина, прекраснейшее действие).

С эпитетами, которые правильно подобраны, писатель или поэт больше привлекает внимание к тем словам, которые он хочет подчеркнуть или выделить. Поэтому важно находить выражения, которые придадут выразительности произведению.

Автор должен знать, что такое эпитет в литературе и поэзии и как его использовать.

Это интересно! Что такое метонимия в литературе: примеры и способы определения

Правильно подобранное определение может придать речи утонченность, глубину и усиленное выражение свойств. Чаще всего в роли таких слов выступают прилагательные. Они располагаются за определяемым словом.

Александр Блок использовал в своих произведениях усиления, располагая их удаленно друг от друга. Этот прием окрашивал их звучание. Располагались они в конце строки стихотворения.

Зная, что такое эпитет в литературе, писатель с легкостью может использовать его для усиления семантического эффекта, а также создавать авторские определения. Это скорее исключение, чем правило, но они присутствуют в творчестве В. Маяковского, например.

С их помощью он придает выражению экспрессию, используя при этом не одно слово, а несколько. Прочитав такое сочетание слов, человек задумается над мыслью автора и оценит, насколько сложно и широко можно смотреть на обыденные вещи.

Перечитав несколько раз выражения, легко найти подтекст и завуалированное послание, которое хотел донести автор до читателя.

Постоянные эпитеты

Многие задаются вопросом о том, что такое постоянные, устоявшиеся эпитеты. Это красивое определение, которое связано со словом и образует с ним неразрывную, устойчивую связь.

По сути, это закрепившиеся в языке словосочетания, которые пришли в литературу из народного фольклора. Чаще всего ими являются прилагательные.

Много примеров этих устойчивых словосочетаний легко найти в сказках, былинах. Как правило, это высшее качество в описываемом предмете. Они органично вписываются в смысл произведений.

Постоянные эпитеты описывают идеализированный мир произведения, его совершенство. Они используются и в песнях для лирической оценки.

Это интересно! Для чего используют и что такое олицетворение в художественной литературе

Их применение происходит систематически, они незаметно приживаются в речи. Например:

Их используют настолько часто, что они теряют первоначальный смысл. Но основное их применение было в народном творчестве.

Лингвистический термин «средство выразительности» – это определенное сочетание нескольких слов, которые образуют одно целое.

Данный термин художественно описывает слова. Он:

Это интересно! Где применяется и что это такое синекдоха: конкретные примеры

Типы эпитетов

Различают следующие виды:

Важно! Эпитеты – это основные кирпичики, которые использует автор, чтобы создать художественный мир произведения. С их помощью можно окунуться в атмосферу стихотворения, стать свидетелем эпохи.

Полезное видео

Подведем итоги

Когда автор наделяет самые простые слова необычными особенностями, он подчеркивает яркость и выразительность той истории, которую хочет рассказать. Этот прием придает объем слову и выражению, происходит процесс эмоциональной оценки.

Каждый автор должен знать, что такое эпитет в литературе, потому что без него повествование будет блеклым и невыразительным.

С помощью красочных определений, мир, который создает писатель или поэт, становится живым и осязаемым. Прочитав такое произведение, человек на основе образных слов легко представляет мир и описываемую атмосферу.

Эпитет. Литературный троп

Русский язык – один из самых богатых в плане средств художественной выразительности и словообразования. Приёмы, которые придают речи мелодичность, насыщают её оригинальными оборотами, называются тропами, иначе – средствами художественной выразительности. Самые известные и часто употребляемые – это метафора, олицетворение, аллегория, метонимия и, конечно же, эпитет. Мало какое литературное произведение обходится без них. Да и сами мы, часто того не замечая, употребляем их в повседневной речи.

Общее понятие. Отличие от сравнения и метафоры

Эпитет – это яркая художественная характеристика, образно-эмоциональное определение объекта, которое передаёт его отличительный признак, свойство, качество.

В переводе с греческого это слово обозначает «приложение» — это наводит на мысль, что этот троп не в каждом случае называет обязательный признак предмета или его неотъемлемое свойство. Он является фигуральным выражением, которое характеризует конкретный предмет в какой-то конкретной эмоциональной ситуации, атмосфере, в которую с помощью этой фигуры пытается погрузить нас автор.

«Белый снег» — здесь мы не наблюдаем эпитета, ведь «белый» — неотъемлемый признак снега, а вот «горячий снег» (Ю. Бондарев) – это эпитет.

Итак, не каждое слово-определение – это эпитет. По своей природе он очень походит на сравнение, метафору или даже олицетворение. Разница в том, что последние средства выразительности – это обороты более сложные.

Разные части речи в качестве эпитета

Определение эпитета наталкивает на мысль, что это по умолчанию имя прилагательное. Но это не так – он может быть выражен различными частями речи: существительными, причастиями, числительными, местоимениями и даже глаголами.

Виды эпитетов

Поскольку выразительная палитра очень велика, и предложения с эпитетами могут иметь совершенно разную эмоциональную окраску, состав, структуру и логические акценты; относиться к разным стилям текста, выделяют несколько классификаций эпитетов. Каждая из них исходит из определенного критерия:

Кроме того, эпитеты могут быть эмоциональными, оценочными, постоянными или сквозными, однако эти признаки находятся за пределами общепринятых классификаций.

Общеязыковые эпитеты. Примеры из жизни

Общеязыковые обороты знакомы нам всем – пример такого эпитета можно привести не только из художественной литературы, но и из повседневного употребления. Ведь эти фигуры настолько устоялись в нашей речи и вошли в повседневный обиход, что стали устойчивыми выражениями.

Народно-поэтические эпитеты. Примеры из фольклора

Авторские эпитеты. Примеры из литературы

Постоянные эпитеты с примерами

Роль эпитетов в русском языке и литературе

Роль, которую играют эпитеты, как и другие тропы в русском языке, сложно переоценить. Они создают неограниченные возможности для словообразования, появления новых мелодичных и ёмких речевых оборотов, повышают эмоциональность и образность художественной картины, которую рисует автор.

Без них сложно представить прозу и поэзию, неподражаемый авторский стиль известных русских поэтов и писателей, которые благодаря во многом именно умению «играть» с тропами, создали свой оригинальный и узнаваемый язык.

Тестовое задание для проверки ваших знаний

А в заключение, предлагаем проверить, насколько хорошо теперь вы сами можете оперировать этими выразительными средствами:

Эпитет в поэзии

1. Что такое эпитет?

Эпитет – это художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее существенный в данном контексте признак предмета или явления.

2. Какими частями речи выражается эпитет?

К эпитетам не следует причислять прилагательные, указывающие на отличительные признаки предметов, но и не дающие их образной характеристики. Когда прилагательные выполняют лишь смысловую функцию, их в отличие от эпитетов называют логическими определениями: «Зажженных рано фонарей шары висячие скрежещут…» (А. Ахматова)

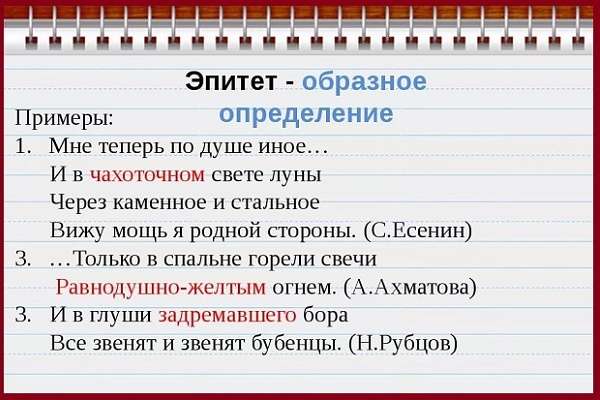

ЗАПОМНИМ: В эпитете слово ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ

3. Примеры эпитетов в поэзии

Несколько примеров эпитетов:

Румяная заря.

Ангельский свет.

Быстрые мысли.

Человек-кран.

Легкое чтиво.

Золотой человек.

Человек-компьютер.

Чудесный вечер.

Поющий костер.

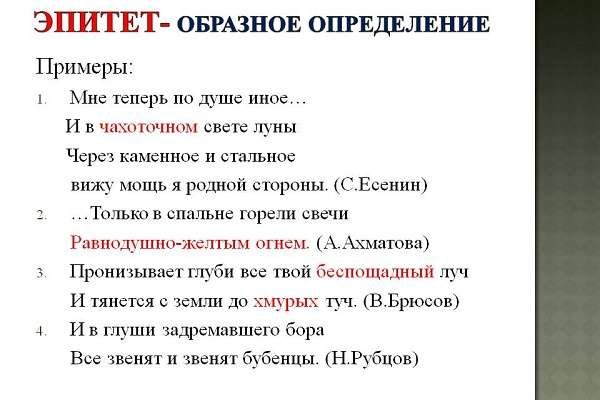

Рассмотрим использование эпитетов известными литераторами (эпитеты выделены заглавными буквами):

Описание осени в стихотворении Ф. Тютчева:

В этом отрывке даже такие, казалось бы, обычные, предметные определения, как «короткая пора», «тонкий волос», тоже можно считать эпитетами, передающими эмоциональное восприятие Тютчевым ранней осени.

Описание вечера в стихотворении Афанасия Фета:

«В вечер такой ЗОЛОТИСТЫЙ и ЯСНЫЙ,

В этом дыханье весны ВСЕПОБЕДНОЙ

Не поминай мне, о друг мой ПРЕКРАСНЫЙ,

Ты о любви нашей РОБКОЙ И БЕДНОЙ».

4. Зачем нам эпитеты?

Эпитетами мы пользуемся на каждом шагу. Например, характеризуя ребенка, говорим, что он УЛЫБЧИВЫЙ. Или СВЕТЛЫЙ (то есть добрый). Или ЖИВОЙ (то есть подвижный). Слово светлый употребляется в переносном смысле. Добро у нас ассоциируется со светом, поэтому добрый ребенок и превращается в светлого ребенка. Мы говорим, что небо СИНЕЕ или что воздух СВЕЖИЙ. А если съел что-то не то – всё лицо ЗЕЛЁНОЕ. Все данные прилагательные будут эпитетами. Возьмём более абстрактный пример. ПЛАМЕННАЯ речь. То есть речь, подобная пламени. Эта речь жжёт точно так же, как пламя. СЕДАЯ волна. То есть, белая волна. Цвет седины – белый. Отсюда и ассоциация.

Итак, что же такое эпитет? Эпитет – это художественное определение, подчеркивающее НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА ИЛИ ЯВЛЕНИЯ.

Стилистический подход к изучению эпитетов дает возможность выделить в их составе три группы (Между которыми не всегда удается провести четкую границу!).

1. Усилительные эпитеты, которые указывают на признак, содержащийся в определяемом слове; к усилительным эпитетам относятся и тавтологические. («…В снежных ветках ЧЕРНЫХ галок, ЧЕРНЫХ галок приюти»).

2. Уточнительные эпитеты, называющие отличительные признаки предмета (бессонница-СИДЕЛКА).

3. Контрастные эпитеты, образующие с определяемыми существительными сочетания противоположных по смыслу слов («Рядами стройными проходят ленинградцы, ЖИВЫЕ С МЕРТВЫМИ…»

Возможны и другие группировки эпитетов. Это свидетельствует о том, что понятие эпитет объединяет весьма разнообразные лексические средства образности.

5. Устоявшиеся эпитеты

Есть такое понятие, как УСТОЯВШИЙСЯ ЭПИТЕТ. Это такой эпитет, который плотно «прилип» к слову и ассоциируется исключительно с ним. Красная девица, чистое поле, широкая душа, добрый конь, светлая голова, зеленая земля… Все эти эпитеты – стёртые, устоявшиеся. Они даже не воспринимаются как эпитеты. В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ЭТИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Ищите яркие, необычные эпитеты, которые будут поражать читателя, вызывать у него целый поток ассоциаций и чувств: «Малиновый звон» (Толстой ), «Простодушная клевета» (Пушкин), «Мраморный грот» (Гумилев)…

Постоянные эпитеты указывают на типичный, постоянный признак предмета. Они часто не учитывают ситуации, в которой этот признак проявляется: ведь море не всегда «синее», а конь не всегда «добрый». Однако для певца или сказителя смысловые противоречия не являются помехой. В народной поэзии, чуждой личному авторству, широко распространены постоянные эпитеты: «дружинушка хоробрая», «красна девица», «синееморе», «шелковое стремечко», «дорога прямоезжая», «конь добрый», «тучи черные», «поле чистое» и т.п.

В произведениях писателей, опирающихся на традиции устного народного творчества, обязательно используются постоянные эпитеты. Немало их в поэмах М.Ю.Лермонтова «Песня про купца Калашникова» и Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в стихотворениях Некрасова, Есенина. Особенно последовательным в использовании постоянных эпитетов является Лермонтов, их можно встретить едва ли не в каждой строке его поэмы:

«Над Москвой ВЕЛИКОЙ, ЗЛАТОГЛАВОЮ,

Над стеной кремлевской БЕЛОКАМЕННОЙ

Из-за ДАЛЬНИХ лесов, из-за СИНИХ гор,

По ТЕСОВЫМ кровелькам играючи,

Тучки СЕРЫЕ разгоняючи,

Заря АЛАЯ подымается. «

6. Ошибочное использование эпитетов

У Гомера можно найти ряд чрезвычайно сложных эпитетов, по форме являющихся прилагательными с двумя корнями: шлемоблещущий Гектор, совоокая Афина, быстроногий Ахилл, поножноногие ахейцы… При этом гомеровские эпитеты являются устойчивыми, прикреплёнными к конкретному герою. То есть Гектор всегда ШЛЕМОБЛЕЩУЩИЙ, даже если не носит шлема, а Ахилл всегда БЫСТРОНОГИЙ, даже если спит.

7. Использование эпитетов в лирике Анны Ахматовой

а) Красочные определения, выраженные прилагательными:

«Я обманут моей УНЫЛОЙ, ПЕРЕМЕНЧИВОЙ, ЗЛОЙ СУДЬБОЙ».

«МУТНЫЙ фонарь голубел и мне указывал путь».

«Пророчишь, ГОРЬКАЯ, и руки уронила…»

в) Эпитеты- действия.

Большинство эпитетов характеризуют предметы, но есть и такие, которые образно описывают действия. При этом, если действие обозначено отглагольным существительным, эпитет выражен прилагательным (память ЯРОСТНАЯ, СДАВЛЕННЫЙ стон), если же действие названо глаголом, то эпитетом может быть наречие, которое выступает в роли обстоятельства («ГОРЬКО волную», «звенела и пела ОТРАВНО»). В качестве эпитетов могут употребляться также существительные, играющие роль приложений, сказуемых, дающие образную характеристику предмета: «я- ГОЛОС ВАШ, ЖАР ВАШЕГО ДЫХАНЬЯ, я- ОТРАЖЕНЬЕ ВАШЕГО ЛИЦА».

г) Зооморфные эпитеты.

Наделение предметов, переживаний, природных явлений теми качествами, которые присущи непосредственно животным: «Это РЫСЬИ глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне, что-то выдразнил и подспудное…»

Ахматова почти никогда не объясняет, она показывает. Достигается это и выбором образов, очень продуманным и своеобразным, но главное — их подробной разработкой. Сравнивая любовь с миром животных, она пишет: «То ЗМЕЙКОЙ, свернувшись клубком, у самого сердца КОЛДУЕТ, то целые дни ГОЛУБКОМ на белом окошке ВОРКУЕТ». Или: «В белом поле я тихою девушкой стала, ПТИЧЬИМ ГОЛОСОМ кличу любовь». В творчестве А.Ахматовой «птица» обозначает многое: стихи, состояние души, Божьего посланника. Птица – это всегда олицетворение свободной жизни, в клетках мы видим жалкое подобие птиц, не лицезрея их парения в небе. Так же и в судьбе поэта: подлинный внутренний мир отражается в стихах, созданных свободным творцом.

«Там малиновое солнце над ЛОХМАТЫМ сизым дымом» (ср. лохматый медведь);

«И что память ЯРОСТНАЯ мучит…»(ср. яростный волк);

«Мы хотели муки ЖАЛЯЩЕЙ…»(ср.жалящая оса);

«Бензина запах и сирени, НАСТОРОЖИВШИЙСЯ покой…»(ср. насторожившийся зверь).

Встречаются в лирике Ахматовой различные оттенки красного цвета. Красные у Ахматовой и ослепшая стена, и тюльпан, и китайский зонтик, и плюш кресел, и черти. Из оттенков красного мы видим «розового друга какаду», «за алелый рот», «розовые губы», «малиновый платок» и др. Как видим, поэтесса использует данный цвет не только как символ страсти, но и как символ некой дьявольщины.

«Молюсь оконному лучу –

Он бледен, тонок, прям.

Сегодня я с утра молчу,

А сердце –пополам.

На рукомойнике моём

Позеленела медь.

Но так играет луч на нём,

Что весело глядеть.

Такой невинный и простой

В вечерней тишине,

Но в этой храмине пустой

Он словно праздник золотой

И утешенье мне».

А теперь самое время попробовать свои силы в написании стихов, использующих яркие, точные и авторские эпитеты. Этому и будет посвящен 1 тур учебной конкурсной серии «Тропы». Объявление о конкурсе появится в самые ближайшие дни.