Что такое смысловые части пример

Что такое смысловая часть?

Ответ или решение 2

Любое литературное произведение имеет определенный смысл. Оно может выражать поучительную историю, быть остроумным или страшным. Но смысл будет всегда. Даже в произведении развлекательного характера будет иметься смысл. Указанный смысл выражается при помощи развития сюжета повествования. По ходу такого развития читатель понимает замысел автора и глубже вникает в смысл произведения.

Описание смысловой части

Каждое произведение построено по определенному алгоритму. Все рассказы, повести или книги имеют свою структуру. Структуру имеете и каждое предложение. И во всех случаях имеется смысловая часть. Чтобы понять значение смысловой части следует разобраться со структурой литературных произведений:

Таким образом, смысловая часть представляет собой часть повествования, которая содержит основную информацию. В ней заложена главная мысль. Именно ее хотел выразить автор.

Смысловая часть предложения

Каждое предложение тоже имеет свой смысл. Фактически, это законченная мысль. Поэтому, предложение тоже имеет смысловую часть. Это его суть. При этом в предложении могут быть и дополнительные элементы. Они могут делать предложение более ярким, понятным и интересным. Но на смысл они не влияют и к его смысловой части отношения не имеют. То есть, смысловая часть является «выжимкой» всего предложения, его основой.

Учимся выделять смысловые части в тексте

На протяжении многих лет были созданы, опробованы, можно сказать «отшлифованы» памятки-помощники, точнее система памяток, алгоритмов, схем, символов призванных помочь маленьким читателям в овладении литературоведческим и программным материалом. Эта система зрительных опор, памяток-помощников, «объяснялок» и «напоминалок» работает с 1-го по 4-й класс начальной школы. Количество памяток год за годом расширяется, их содержание пополняется, претерпевает изменения вместе с развитием каждого читателя.

В современное технократическое время, когда повседневная речь и язык обедняются, когда школьники предпочитают компьютер и телевизор книге или личному общению, важно использовать такие приемы работы, которые помогут не только существенно облегчить овладение программным материалом по литературному чтению в начальных классах, но и сделать это освоение осознанным и увлекательным, и во многих случаях побудить ученика к собственному творчеству, стать опорой этого творчества. Поэтому готова поделиться личным опытом и раскрыть некоторые эффективные приемы знакомства и освоения программных знаний и умений по курсу литературного чтения в 1–4-х классах. Данные приемы работы позволяют увидеть, как на практике можно помочь юным читателям, а также их уважаемым родителям в общении с разными литературными и речевыми «премудростями».

В известной детской песенке есть строчки: «Когда учиться весело, как хорошо учиться…» Мы с ребятами (моими учениками) немного изменили эту фразу: «Когда тебе понятно, как хорошо учиться. »

Имею в виду, что используя памятки, каждый юный читатель осознанно осваивает материал, предложенный учителем, понимает, как выполнить задание и даже может объяснить это другому, например взрослому. Когда ребенок понимает слова-понятия, термины, умеет ими осознанно пользоваться в творческой работе – он, ученик, получает удовольствие не только от положительного результата своей работы, но и от самого процесса. Использование памяток даже самостоятельную или контрольную работу может превратить в увлекательное раскрытие секретов литературы, привнеся в работу элемент игровой или соревновательной деятельности. Многие наши памятки, схемы и символы рождались в совместной работе с читателями прямо на уроке.

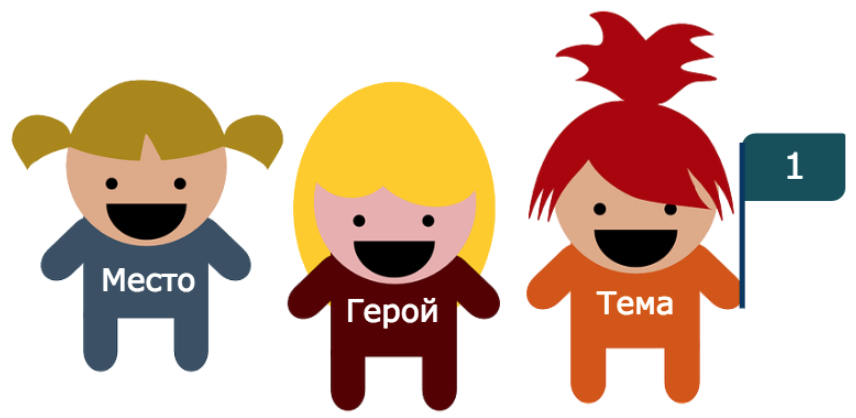

ПАМЯТКА – «Три подружки»

Начиная с 1-го класса на уроках литературного чтения и русского языка, учащиеся овладевают умением выделять в тексте произведения смысловые части, необходимые для составления ПЛАНА. Для тех, у кого это получается не так легко и успешно, как хотелось бы, мы предлагаем познакомиться с озорными «подружками» – ТРЕМЯ ПОДСКАЗКАМИ (памятка «Три подружки – три подсказки»).

Ребятам предлагается познакомиться с особенностями и «характером» каждой подружки – «подсказки». Преподносится это в виде рисунка-символа: три фигурки девочек, одна из них – держит в руках флаг (она «командир» и всегда увлекает двух других за собой). Учитель (взрослый) называет их: ТРИ ПОДРУЖКИ – ТРИ ПОДСКАЗКИ. Каждая из них является определенным условием, при наличии которого в тексте начинается новая смысловая часть:

– появляется новый ГЕРОЙ,

– меняется МЕСТО ДЕЙСТВИЯ,

– изменяется ТЕМА (!).

Именно третья «подсказка» главная, она «командир» среди «подружек», если она начинает работать в каком-то эпизоде, значит – начинается новая смысловая часть.

Обычно в первом классе эта памятка не фиксируется в рабочих тетрадях учащихся, а работает во время урока как опорная схема на доске. Во втором классе, повторяя изученное, учащиеся записывают ее в тетрадь в раздел ПАМЯТОК.

Чтобы отработать и закрепить данное умение на уроках литературы в 1–2-х классах (дома за чтением и работой с каким-либо текстом), можно воспользоваться игрой «КТО КОГО?». Это название придумали сами мои ученики.

Любая дидактическая игра – это «КУЗНИЦА» жизненного опыта и творчества учащихся. Игра помогает не только в расширении активного словаря учащихся, а значит и способствует развитию их устной речи, но и активизирует мышление, учит простейшим логическим рассуждениям. И что не менее важно дарит опыт общения со сверстниками, учит ответственности не только за себя, но и за всю команду (класс).

Описание игры «КТО КОГО?»

Учитель (взрослый) предлагает классу (своему ребенку) в игре проверить свои силы и умения в выделении в тексте смысловых частей. Это игра-соревнование с «Его величеством» ТЕКСТОМ произведения, где юным читателям предлагается проявить свои знания, внимание и умение работать сообща (если это класс, группа).

Читая текст произведения вслух по цепочке (друг за другом, самостоятельно), ребята отслеживают течение событий, ищут конец одной смысловой части и начало следующей. Нашедший поднимает руку – это сигнал для остановки. Он объясняет всем, почему этот эпизод является началом новой смысловой части (работают все три подсказки: появился новый герой, изменилось место действия и тема или поменялась только тема, то есть работает подсказка-«командир»).

Каждый имеет право на помощь класса (взрослого, памятки). При этом на обсуждение и принятие решения отводится 30 секунд (время устанавливается в зависимости от опыта и темпа работы маленьких читателей). Если нашедший границу смысловой части или класс, принявший его рассуждения, ошиблись, то их положительный балл присуждается ТЕКСТУ, а если ребята не допустили ошибки, то балл присуждается им. В конце работы подводится итог, анализируются ошибки и достижения.

В классе на учебной доске можно наглядно отобразить течение работы в баллах.

Например:

ТЕКСТ 1-Б

— *

— *

— —

* *

В данном случае со счетом 1–3 интеллектуальную победу одержал 1-Б класс.

Редко, но проигрыши бывают и почти всегда с достойным счетом, для учителя (взрослого) это диагностика не только учебных умений учащихся, но и их делового настроя, психологического «климата» класса, способности и умения справиться «проигрышем».

*** В свое время эта игра привлекла внимание известного специалиста в области игрового обучения, автора многих книг и статей, разработчика игровых пособий и игр различного типа Гурина Юрия Владимировича. Описание игры «Кто кого?» можно найти в его новой книге «УРОК + ИГРА. Современные игровые технологии для школьников».

ВОТ ПРИМЕР ТАКОГО УРОКА:

Работаем с текстом рассказа Сергея Образцова «СТЕКЛЯННЫЙ ПРУД». В произведении герой делится необычными впечатлениями и открытиями, сделанными им на берегу пруда ранней осенью.

Произведение прочитано самостоятельно, ребята выполнили иллюстрации к понравившимся эпизодам рассказа. Представляем иллюстрации и делимся своими читательскими впечатлениями: кто с каким настроением читал произведение, что запомнилось (понравилось), что вызвало удивление, о чем хочется спросить после чтения (какие возникли вопросы) и т.п.

Предлагаем ребятам расположить иллюстрации по порядку событий, происходящих в тексте, и пересказать понравившиеся произведение. Выстраивается определенная цепочка из рисунков, но, так как по некоторым эпизодам не были выполнены иллюстрации, у ребят возникает проблемная ситуация. Сообща приходим к выводу, что нам необходимо восстановить все события рассказа, для этого предлагаю перечитать текст, выделить все смысловые части и зафиксировать их последовательность.

Чтобы быстро и правильно найти начало и конец каждой смысловой части текста мы знакомимся с «тремя подружками – тремя подсказками». Предлагаем проверить свою внимательность и понимание прочитанного, перечитывая текст и играя в игру «Кто кого?»

Важное обстоятельство! Ребята, с которыми мы начинаем выделять смысловые части уже должны знать, что такое «тема», «герой» или «персонаж», «место действия». Понятие темы может быть введено на примере любой знакомой ребенку ситуации. Тема – это то, о чем говорится в произведении. Можно предварительно потренироваться в определении и смены темы в разговоре, рассказе о прогулке, о любимой игрушке, празднике, о времени года и т.д.

Начинаем перечитывать текст. По правилам игры любой читатель, как только заметит появление «трех подружек», поднимает руку (так как это происходит на уроке), мы останавливаемся и слушаем обоснование того, кто заметил определенные изменения (новая тема, новый герой, новое место действия).

Читаем первый абзац рассказа «Стеклянный пруд»:

«Я вышел к пруду и увидел прямо-таки чудо.

Солнце золотое, небо синее, трава на берегу зеленая, а пруд стеклянный. Лед. Будто среди зелени большое неподвижное зеркало лежит».

Далее по тексту следуют воспоминания героя, как он летом ходил купаться на этот пруд и играл в «блинчики» – бросал камушки вдоль воды. Среди ребят находятся несколько человек, которые замечают изменения и останавливают чтение. Они обосновывают свое предположение о том, что первая смысловая часть, посвященная удивлению героя (сразу определяется тема 1-ой части) закончилась и начинается вторая часть, которая посвящена воспоминаниям героя о летней игре в камешки и желании проверить, будет ли камешек отскакивать ото льда. Таким образом, ребята сразу фиксируют две смысловые части. Мы даем им названия и записываем, обозначая последовательность частей. Варианты детских названий:

1) Чудо пруд./ Необычный пруд./ Пруд – зеркало!

2) Летние воспоминания./ Воспоминания об игре в камешки./ Игра в камешки.

Если мы работаем с читателями, которые еще не обладают достаточными умениями в письме, можно каждую смысловую часть изображать небольшим рисунком.

Обычно работаем на распечатке с текстом (не в книге) с карандашом в руках и как только находим границы смысловой части, отделяем одну от другой линией и нумеруем.

Читаем вторую часть о летних воспоминаниях и отслеживаем момент, когда изменится тема – «позсказка-командир». Этот момент наступает, когда герой от слов переходит к делу:

«Я выбрал самый плоский и со всей силой бросил вдоль льда. Он пролетел чуть не до середины пруда, ударился со звоном об лед, высоко подскочил, полетел дальше. »

Ребята обосновывают конец второй части так: герой опять «вернулся» из своих воспоминаний на берег пруда и начал свой «эксперимент», до этого он вспоминал, а сейчас берет камешки и бросает на лед.

Далее работа с текстом строится аналогично. Рассказ С. Образцова «Стеклянный пруд» интересен тем, что в этом произведении меняется только тема, а герой и место действия остаются неизменными.

Как быть, если ребенок не заметил изменения темы? Важно дать ему возможность прочитать одно-два предложения новой смысловой части, остановить чтение и задать вопрос, что изменилось по сравнению с первой частью, тему которой мы обозначили. Ничего страшного, что у некоторых ребят с первого раза не получается.

Начинать выделение смысловых частей (деление текста на части) необходимо в работе с текстами, где четко видна смена тем. Главная ответственность в освоении ребенком умения выделять смысловые части лежит на взрослом (учителе), которому не только необходимо подобрать определенные произведения, но и корректно помочь каждому маленькому читателю в преодолении индивидуальных трудностей в этой работе.

Белина Елена Владимировна,

учитель литературы Санкт-Петербургской гимназии «АЛЬМА-МАТЕР»

Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ текста

Содержание:

Текст кажется сложной композиционной структурой, многослойной и неделимой на отдельные части. Однако, если знать несколько секретов, будет понятнее и легче анализировать авторский текст и писать самому.

Членимость – ключевой признак текстов. Абсолютно любой текст современной и классической литературы можно расчленить на темы, предложения, слова.

С другой стороны, текст целостен. Тема – вот что объединяет текст. Текст повести или романа часто сложно составить по одной теме, поэтому автор делит текстовое полотно на микротемы. Их легко найти – это абзацы, сложив которые, читатель приходит к пониманию макротемы. Тема выражается в заголовке, если такового нет, можно пересказать текст, что называется, в двух словах определить, это и будет тема.

Определиться с темой поможет метод ключевых слов. Они также на поверхности – автор регулярно повторяет их в тексте. Простой подсчет частотности, однако, не самый надежный метод.

Композиционная целостность

В структуре композиции всегда выделают:

Именно предложения делят текст на отрезки и в то же время обеспечивают его связность. В каждом предложении есть уже известная читателю информация и новая. Это заметно на примере способов связи предложений в тексте. Способов два – цепной и централизованный. А средств три: лексическое, морфологическое, синтаксическое.

Практика ЕГЭ по русскому языку:

Русский язык. 2 класс

Конспект урока

Русский язык. 2 класс.

Урок 8. Какие части можно выделить в тексте (части текста)

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Текст — это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений, объединённых общей темой и связанных друг с другом по смыслу.

Начало(вступление) текста — это введение читателя в текст.

Основная часть текста— это главная часть текста.

Концовка текста — это завершение текста, подведение итога сказанному, прочитанному.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Открытый электронный ресурс по теме урока

Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2011. Ссылка для скачивания: http://catalog.prosv.ru/attachment/ca950bac-d794-11e0-acba-001018890642.iso

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Сегодня вы поговорите о построении текста, узнаете, из каких частей состоит текст. Научитесь находить в тексте его части.

Вы уже знаете, что такое текст. Это высказывание, состоящее из двух или нескольких предложений, которые стоят в определённом порядке и связаны между собой по смыслу. Предложения в тексте объединены одной темой и основной мыслью. Признаки текста: целостность (раскрытие в тексте одной темы), связность (связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств), законченность (полное раскрытие темы в тексте). Текст состоит из нескольких частей. Давайте узнаем из каких.

Было тёплое осеннее утро.

Светило нежаркое солнце. Дул прохладный ветерок. Деревья были покрыты красивыми листьями. Под лёгким дуновением ветра и ласковыми лучами солнца листочки переворачивались и будто переливались.

Природа радовалась последним тёплым денькам.

Прочитайте только первое и последнее предложение в рассказе.

Они связаны между собой по смыслу. В них говорится об осени. Но только по этим двум предложениям вы не можете судить о содержании всего текста.

Прочитайте середину рассказа. По этому отрывку вы не можете сказать, что рассказ об осеннем дне.

Значит, чтобы получился понятный текст, надо его правильно построить.

В тексте должны быть начало, середина и концовка. В первой части текста – начале – вы готовите собеседника к тому, о чём пойдёт речь дальше.

В основной части раскрывается содержание высказывания.

Заканчивается текст концовкой. Эта часть делает текст законченным. Текст завершается.

У каждой части свое назначение.

Чтобы текст было удобно читать, каждая новая часть в тексте записывается с красной строки. Каждая такая часть текста называется абзацем.

Перед вами текст сказки, который рассыпался. Прочитайте и поставьте части так, чтобы текст восстановился.

Как лисичка избавилась от крапивы на огороде

Уже хотела пойти в дом, да тут волк идет:

— Здравствуй, кума, что ты делаешь?

А хитрая лиса ему и отвечает:

— Ой, видишь, кум, сколько у меня крапивы уродилось. Завтра буду убирать да запасать её.

— А зачем? – спрашивает волк.

— Ну как же, — говорит лиса, — того, кто крапиву чует, собачий клык не берёт. Смотри кум, близко к моей крапиве не подходи.

Вышла как-то лисичка на огород и видит, что много крапивы на нём наросло. Хотела было её повыдергать, да решила, что не стоит даже и затеваться.

Повернулась и ушла в домик спать. Просыпается на утро и смотрит в окошко, а на её огороде пусто, ни одной крапивушки не осталось. Улыбнулась лиса и пошла завтрак готовить.

Найдите первую часть— начало текста.

Вышла как-то лисичка на огород и видит, что много крапивы на нём наросло. Хотела было её повыдергать, да решила, что не стоит даже и затеваться.

В первой части рассказывается, с чего началась история.

Найдите вторую часть текста— основную часть.

Уже хотела пойти в дом, да тут волк идёт:

— Здравствуй, кума, что ты делаешь?

А хитрая лиса ему и отвечает:

— Ой, видишь, кум, сколько у меня крапивы уродилось. Завтра буду убирать да запасать её.

— А зачем? — спрашивает волк.

— Ну как же, — говорит лиса, — того, кто крапиву чует, собачий клык не берёт. Смотри кум, близко к моей крапиве не подходи.

В этой части рассказывается сама история.

Осталось найти третью часть— концовку.

Повернулась и ушла в домик спать. Просыпается на утро и смотрит в окошко, а на её огороде пусто, ни одной крапивушки не осталось. Улыбнулась лиса и пошла завтрак готовить.

Последняя часть подводит итог, заканчивает рассказ.

Сегодня на уроке вы узнали, что текст имеет свои правила построения. Он состоит из начала (вступления), основной части и концовки (заключения).Начало подготавливает читателя (слушателя) к восприятию основного содержания текста.В основной части раскрывается содержание. В заключении подводится итог сказанному в тексте, иногда формулируется основная мысль.Каждая часть текста пишется с красной строки. Если пропустить какую-то часть, текст станет неполным, может стать непонятным.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание: Части текста.

Установите соответствия между частями текста и их названиями.

Ребята пошли в лес за грибами.

Рома нашёл под берёзой красивый подберёзовик. Валя увидела под сосной маленький маслёнок. Серёжа разглядел в траве огромный боровик. В роще они набрали полные корзины разных грибов.

Ребята весёлые и довольные вернулись домой.

Подсказка:Начало(вступление) текста — это введение читателя в текст.Основная часть текста —это главная часть текста.Концовка текста — это завершение текста, подведение итога сказанному, прочитанному.

Ребята пошли в лес за грибами.

Рома нашёл под берёзой красивый подберёзовик. Валя увидела под сосной маленький маслёнок. Серёжа разглядел в траве огромный боровик. В роще они набрали полные корзины разных грибов.

Ребята весёлые и довольные вернулись домой.

Задание: Начало текста.

Что такое начало текста? Выберите один правильный ответ.

А) это то важное, о чём хотел сказать автор

Б) это главная часть текста

В) это введение читателя в содержание текста

Подсказка: Вспомните, что такое начало текста.

В) это введение читателя в содержание текста

Запомни!

К 2. Эта загадочная смысловая связь

Связь между предложениями

Пингвины сидят на льдине.

Кстати, о деньгах . При упоминании о них тётушка сразу же воскликнула.

Нам всем понятно, что такое связь между предложениями. Задание 25 нацеливает на поиск слов – сцепок, осуществляющих грамматическую связь между предложениями.

Мы понимаем, что предложения в тексте должны быть связаны по смыслу. «Шедевр» «Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине» нельзя считать текстом, именно из-за отсутствия смысловой связи.

Но даже это бессвязное нечто можно, проявив фантазию, превратить в текст:

Я люблю торты. Их крем из взбитых сливок напоминает мне льдины, на которых сидят пингвины.

Теперь у нас есть связь и на уровне смысла (крем напоминает льдины), и на уровне грамматики (слова-сцепки «торты – их»).

Теперь у нас есть ТЕКСТ

В этом нет ничего нового. Про связь между предложениями мы говорим постоянно. А вот что такое смысловая связь между частями текста? Мы про неё специально не говорим, потому что очевидно, что разные микротемы одного текста связаны по смыслу. Это данность. Но теперь про эту «данность» и «очевидность» нужно написать специально и отдельно. Если этого не будет, то за комментарий наш ученик получит уже не 5 баллов, а 4. То есть будет логичным сказать, что специальное объяснение связи между примерами оценивается в один балл.

Определяем для себя структуру комментария:

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

Только когда кулачок собран –

все пальчики загнуты,

Чтобы написать о связи между микротемами (рассказ о 1-м примере = 1-я микротема / рассказ о 2-м примере = 2-я микротема), нужно знать, какой эта связь бывает.

1. Причинно-следственные отношения

поэтому, отсюда следует, в результате этого,

значит, следовательно, вследствие этого,

в связи с этим, благодаря этому…

потому что, так как, из-за того что,

в связи с тем что, поскольку

Рассмотрим этот вид связи на уровне предложений:

Сегодня дождь, следовательно, нужно взять зонт. Отношения следствия (справа перечислены слова, которые помогают выразить эти отношения). Но стоит поменять части высказывания местами, отношения следствия превращается в отношения причины: я взяла зонт, потому что …

Как проявляется причинно-следственная связь на уровне микротем?

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана

Изменилось отношение людей

Изменилось отношение людей

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана

Здесь и далее (если не указано иного) для анализа используется текст Н.С. Лескова, приведённый в демоверсии по русскому языку 2019 года.

(2)Кстати, о деньгах. (3)При упоминании о них тётушка сейчас же воскликнула:

– Ах, боже мой! (4)Да где же моя шкатулка?

(5)В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? (6)Её, представьте себе, не было! (7)Да, да, её-то одной только и не было ни в комнатах между внесёнными вещами, ни в повозке – словом, нигде. (8)Шкатулка, очевидно, осталась там, на постоялом дворе, и теперь – в руках Селивана.

– (9)Я сейчас скачу, скачу туда. (10)Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдёт! – говорил исправник. – (11)Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать. (12)Но только исправник опоясался своей саблей, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошёл Селиван с тётушкиной шкатулкой в руках. (13)Все вскочили с мест и остановились как вкопанные.

– (14)Забыли, возьмите, – глухо произнёс Селиван.

(15)Более он ничего сказать не смог, потому что задыхался от непомерно скорой ходьбы и, должно быть, от сильного внутреннего волнения.

(16)Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки.

(17)Шкатулка была в полной целости. (18)Тётушка сняла с шеи ключик, отперла её и воскликнула:

– (19)Сохранно. – тихо молвил Селиван. – (20)Я всё бёг за вами.

(21)Хотел догнать. (22)Простите, что сижу перед вами. (23)Задохнулся.

(24)Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в голову. (25)Селиван не трогался. (26)Тётушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки. (27)Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

– (28)Возьми то, что тебе дают, – сказал исправник.

– (29)За что? (30)Не надо!

– (31)За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя деньги.

– (32)А то как же? (33)Разве надо нечестно?

– (34)Ну, ты хороший человек. (35)Ты не подумал утаить чужого.

(39)И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил. (40)Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запрячь сани и отвезти его домой. (41)Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тётушкою поехали в Кромы и, остановившись у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене тёплую шубу. (42)На обратном пути они опять заехали к нему и ещё привезли ему подарков: чаю, сахару и муки. (43)Он брал всё вежливо, но неохотно и говорил:

– На что? (44)Ко мне теперь, вот уже три дня, всё стали люди заезжать. (45)Пошёл доход. (46)Щи варили. (47)Нас не боятся, как прежде боялись.

(48)Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка. (49)Я пил у него чай и всё смотрел ему в лицо и думал: «Какое у него прекрасное, доброе лицо! (50)Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?» (51)Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. (52)Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. (53)Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

(54)В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он для всех сделался человеком любимым и почитаемым.

(По Н.С. Лескову*) * Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – русский писатель, драматург, автор известных романов, повестей и рассказов.

Если я вижу в тексте причинно-следственные отношения, то я понимаю, что нужно взять в качестве примеров.

1-й пример из текста

2-й пример из текста

смысловая связь между ними

Антитеза, которая показывает, как изменилось отношение «всех»

Рассказ автора о действиях семьи

Очевидная причинно-следственная связь.

На примере моих учеников могу сказать, что мыслительная деятельность по плану, указанному в критерии (привожу пример + ещё пример, пишу про связь), не всегда приводит к нужному результату. После приведения примеров оказывались в тупике, не зная, что писать про связь.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что часто ученики приводят примеры из текста, как будто делают «переучёт» и расставляет таблички на полках магазина: вот метафора, вот эпитет, вот антитеза, вот оценочная лексика, которая показывает отношение автора к герою… Такой подход и приводит к тупику. Да, это примеры из одного текста, но не любые два примера имеют между собой ярко выраженную смысловую связь и «работают» на одну и ту же проблему.

Пример + пример ≠ связь

Не высасывай связь из пальца!

Не притягивай связь за уши!

Мы опробовали другую модель мыслительной деятельности:

1. Определяю вид смысловой связи.

2. Какие примеры подтверждают наличие этой связи? Называю первый пример и второй пример.

Понимаю, что в тексте очевидная причинно-следственная связь.

Действия семьи привели к изменению отношения людей.

Следовательно, первый пример – антитеза, рассказывающая о том, как изменилось мнение людей.

Второй пример – рассказ о действиях семьи.

Говоря о действиях членов семьи рассказчика, автор подчёркивает, что мнение людей изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что важно именно для Селивана. Мы понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его честное имя. Семья мальчика, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание помочь Селивану, мнение «всех» никогда бы не изменилось.

Значит, есть антитеза (1-й пример) и рассказ автора о чьих-то действиях, которые и привели к этим изменениям (2-й пример).

Обращаю внимание на лексику, которую использует автор и которая показывает авторское отношение к случившемуся: разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу

Показал высокий уровень профессионализма

Обращаю внимание на лексику, которую использует автор: переводил любой текст на любой странице; делал это «с листа» и в темпе; перевёл даже текст, написанный возрождённым недавно готическим шрифтом …

Какие ещё бывают смысловые отношения, рассмотрим ниже.

2. Дополнение и уточнение данной информации

| информация 1 + информация 2 = полная информация | также, вместе с тем, кроме того, более того |

Вторая микротема (второй пример) может дополнять, уточнять первую (второй пример).

Рассказ о поступке Селивана

Изображение его физического состояния

Тяжело дыша, задыхался от непомерно скорой ходьбы, от сильного внутреннего волнения, сел на стул и опустил руки и голову, всё бёг, хотел догнать, задохнулся…

смысловая связь между ними

Рассказ о поступке Селивана

Изображение его физического состояния

Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым, подчёркивает, что он совершенно не думает о себе.

Рассказ о поступке Селивана производит на нас особенно сильное впечатление именно в сочетании с описанием его физического состояния. Этот человек не думает о себе, не считается со своим здоровьем. Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней (и в этом нет ничего нечестного), но он делает всё, чтобы люди как можно быстрее получили шкатулку с деньгами. Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым.

Текст, который мы пишем должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ, то есть любой читающий должен всё понять только из нашего текста. В этом случае перед рассказом о поступке Селивана понадобится кратко (очень кратко!) ввести читателя в курс дела – рассказать о вынужденном ночлеге и о пропаже шкатулки.

Мы не можем начать с того, что Селиван принёс и отдал тётушке шкатулку

Это неизбежно вызовет вопросы:

Что это за шкатулка?

На каких ещё примерах можно рассмотреть смысловые отношения дополнения?