Что такое смысловые отношения

Смысловые отношения в предложении

Смысловые отношения в предложении

Смысловые отношения устанавливаются в словосочетании, между членами предложения, выраженными оборотами, между частями сложного предложения.

Субъектное — значение отношения предмета к действию, которое совершает сам предмет, или к состоянию, характеризующему предмет.

Объектное — значение отношения предмета к действию, которое направлено на этот предмет.

Определительное (атрибутивное) — значение отношения одного предмета к другому с характеристикой по признаку, действию, свойству.

Обстоятельственное (определительно-обстоятельственное) — значение отношения с характеристикой места, цели, причины и т.д.

Смысловые отношения связаны с видом синтаксической связи:

— грамматическая основа субъектно-предикативные (в некоторых односоставных предложениях субъект не выражен формально) В классе жарко.

— обособленные члены полупредикативные (знач. добавочного сообщения) Снег, мягкий и пушистый, падал вокруг.

— однородные члены равноправия Мальчик купил книгу и тетрадь.

— уточняющие члены пояснительные Там, вдали за рекой.

— парцеллированные члены присоединительные Продается квартира. Недорого.

— вводные единицы соотносительные Зима, к счастью, была не очень холодной.

— обращение контакто-устанавливающие Девушка, скажите, пожалуйста, который час?

— комплетивные (восполняющие) отношения устанавливаются в словосочетании, в котором главное слово является информативно недостаточным и нуждается в обязательном смысловом распространении (дополнении): три студента, надо заниматься, кто-то незнакомый, один из вас, лень вставать

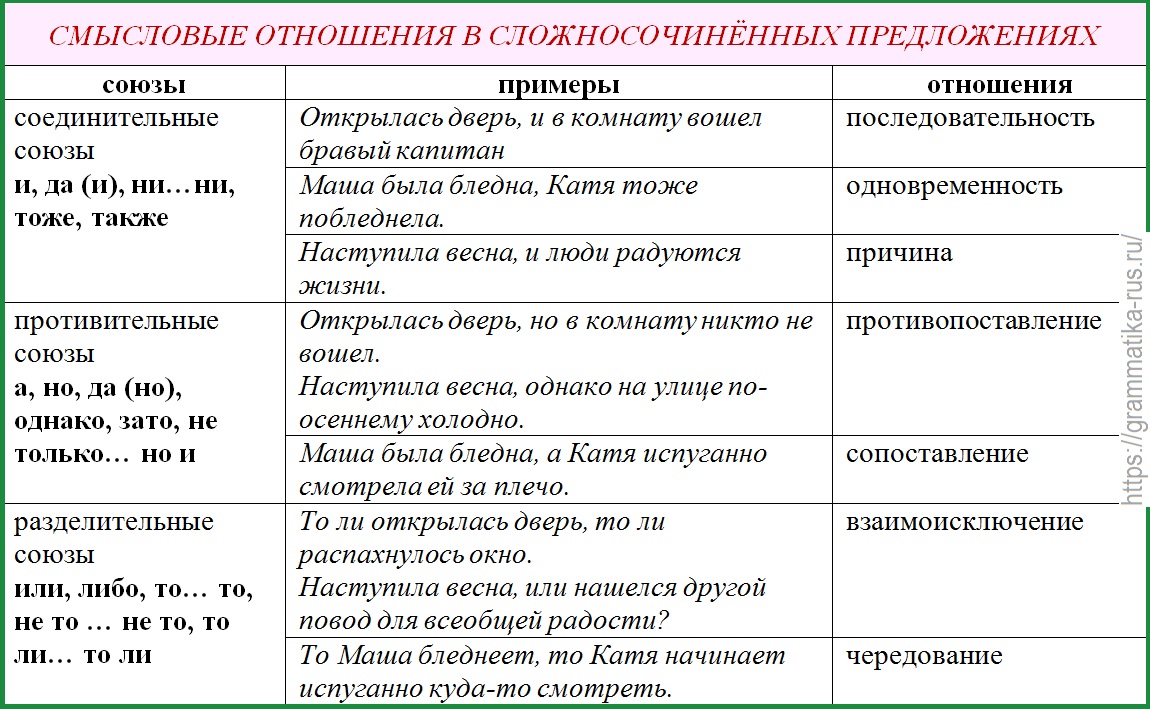

Между частями ССП смысловые отношения связаны с видами сочинительных союзов с учетом их частных значений, например в ССП с противительными союзами: а (сопоставительные), но (ограничительные), да (=но), зато (возместительные), однако (противопоставительные).

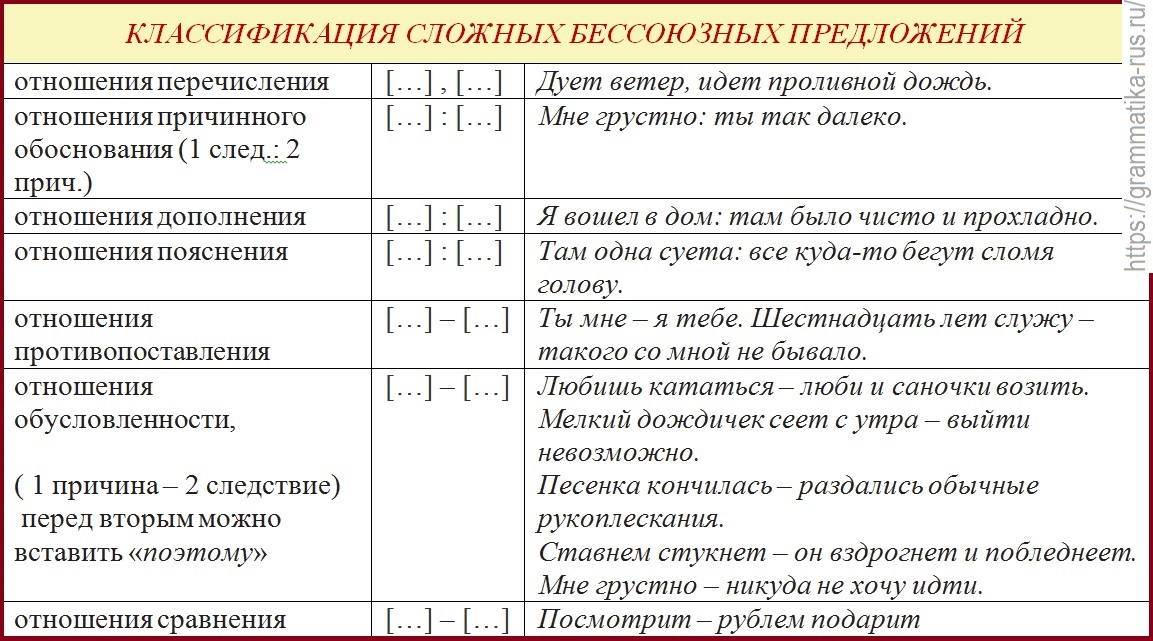

В БСП смысловые отношения определяют пунктуацию.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Смысловые отношения в ССП

Тест на тему Смысловые отношения в сложном предложении

Тест на тему Смысловые отношения в словосочетания

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Предложение в табл.“ “Синтаксический разбор«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Что такое смысловые отношения

Смысловые отношения в словосочетаниях

Словосочетание – это смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) знаменательных слов или форм слов, проявляющее их подчинительные свойства [1. С. 21]. С точки зрения структурной организации в словосочетании выделяются: 1) главное слово (или стержневое) и 2) зависимое слово. Главное слово – это грамматически независимое слово. Зависимое слово формально подчиняется требованиям, исходящим от главного слова. Словосочетание, таким образом, строится по принципу субординации – подчиняющего и подчиненного.

Выделяются следующие смысловые отношения, которые еще называются как грамматическое значение словосочетания:

1. Атрибутивные – между компонентами словосочетания, обозначающими предмет и его признак соответственно. В таких словосочетаниях главное слово выражено существительным, зависимое слово – любой знаменательной частью речи:

– именем прилагательным: раннее утро, полезная работа, медвежья берлога;

– причастием: решенная задача, любящая женщина, построенный дом;

– местоимением: наш город, каждый человек, моя тетрадь;

– порядковым числительным: второй разряд, первый номер, десятый дом;

– предложными и беспредложными формами существительного: платье из бархата, портфель брата, журнал с иллюстрациями;

– наречием: дом напротив, шашлык по-кавказски, яйца всмятку;

– инфинитивом: возможность уехать, необходимость отдохнуть.

От атрибутивных отношений следует отличать аппозитивные отношения (между существительным и приложением к нему). В отличие от атрибутивных отношений, в аппозитивных отношениях нет представления о предмете и его признаке, а есть один предмет (денотат) и два соотнесенных с ним понятиями, по-разному называющих этот предмет: студент Иванов, утес-великан, газета «Красное знамя». При приложении в отношения определяемого и определяющего вступают существительные. Согласуемое существительное может определять другое существительное с разных сторон: по названию (город Москва), по функции (корабль-пират), по качественному признаку (студент-отличник), по деятельности (художник Репин), по подобию (цветок Огонек) [5. С. 57 – 58].

2. Объектные отношения обозначают отношения между действием и объектом, на которое это действие направлено, а также между действием и предметом, с помощью которого осуществляется это действие (орудием труда).

Главное слово в таких словосочетаниях выражено глаголом, зависимое – существительным без предлога или с предлогом: интересоваться искусством, оглядеть окрестность, петь для слушателей, рубить топором. В качестве зависимых слов могут выступать местоимения и числительные: ждать его, увидеть двоих. Объектные смысловые отношения могут возникать в словосочетаниях с главным словом прилагательным, обозначая признак и объект, на который направлен данный признак: гордый победой, счастливый в любви, ласковый с сыном.

3. Субъектные отношения возникают в словосочетаниях, в которых зависимое слово обозначает производителя действия или носителя состояния, обозначаемого главным словом: приезд отца, разлив реки, белизна снегов [2. С. 487].

4. Обстоятельственные (адвербиальные) смысловые отношения – это отношения, при которых действие, состояние, признак определяются со стороны своего качества или условий его проявления: слишком яркий, гулять в лесу, ложиться на рассвете, говорить взволнованно, поехать на отдых [6. С. 272].

5. Комплетивные (восполняющие) смысловые отношения – это отношения, при которых зависимое слово является необходимым смысловым добавлением, восполняющим информативную недостаточность главного слова: два дома, слыть чудаком [2. С. 487].

Иногда в рамках одного словосочетания наблюдается пересечение (объединение) нескольких типов смысловых отношений. Данное явление определяется как синкретизм смысловых отношений и возникает в словосочетаниях, в которых главное слово содержит разные грамматические семы. Например: любовь к сыну – главное слово «любовь» содержит сему предметности, т.к. это существительное, и сему действия (состояния), т.к. соотносится с глаголом «любить», является отглагольным существительным. Следовательно, в словосочетании любовь к сыну объединяются атрибутивные и объектные смысловые отношения. Еще пример: в словосочетании прогулка в лесу наблюдается синкретизм атрибутивных и адвербиальных смысловых отношений.

Виды связей в словосочетаниях

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Понятие словосочетания

Словосочетание — это сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически. В составе предложения выполняет коммуникативную функцию.

Если сравнить словосочетание и слово, то первое более точно называет предмет, признак, явление, действие.

В словосочетании всегда одно слово главное, а другое — зависимое, и к нему можно задать вопрос от главного слова.

Отношения между главным и зависимым словом можно выразить так:

при помощи окончания: черное (какое?) пятно; подарок (кому?) маме;

при помощи окончания и предлога: письмо (к кому?) к другу;

по смыслу: бегает (как?) быстро.

Основные виды словосочетаний

По количеству компонентов словосочетания бывают простыми и сложными.

Простые словосочетания — это конструкция из одного главного и одного зависимого компонента: разговор о жизни, сидеть на стуле.

Сложными называют словосочетания, которые состоят из трех и более компонентов. Сложные словосочетания бывают трех типов:

словосочетания с последовательным подчинением: очень быстро бежать;

словосочетания с параллельным подчинением: знаменитое произведение поэта;

комбинированные словосочетания с последовательным и параллельным подчинением: провести вечер с хорошими друзьями.

Существует три вида связи между словами в словосочетании:

согласование — вид связи, при котором зависимое слово равняется в своей форме главному слову, то есть согласуется с ним в роде, числе и падеже: необычный прибор, об интересном событии;

управление — вид связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной падежной форме в зависимости от лексико-грамматического значения главного слова: симпатия к соседу, слушать лекцию;

примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения: петь звонко, смотреть молча.

По степени слитности компонентов выделяют словосочетания:

синтаксически свободные: высокий дом, идти в школу;

синтаксически или фразеологически несвободные, которые образуют синтаксическое единство и выступают в предложении в роли одного члена: три сестры, анютины глазки, бить челом.

Смысловые отношения можно определить при помощи вопросов:

Чей?, Какой?, Который? — определительные.

Пиджак (чей?) папы; красное (какое?) платье.

Кого?, Чего? — объектные.

Подарок (кому?) подруге.

Куда?, Как?, Когда? — обстоятельственные.

Гулять (где?) в парке.

Основная классификация словосочетаний основана на морфологических свойствах главного слова. В зависимости от того, какой частью речи оно выражено, выделяют три группы подчинительных словосочетаний: именные, глагольные, наречные.

Изучайте русский язык в онлайн-школе Skysmart — с внимательными преподавателями и на интересных примерах из современных текстов.

Глагольные словосочетания

Глагольные словосочетания с именем существительным:

беспредложные (читать книгу),

предложные (говорить об искусстве).

Глагольные словосочетания с инфинитивом (просить принести).

Глагольные словосочетания с наречием (поступать справедливо).

В глагольных словосочетаниях главное слово выражается глаголом или деепричастием: говорить громко (говоря громко), читать книгу (читая книгу).

Именные словосочетания

Словосочетания с именем существительным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (письмо родителям);

предложные (прогулка по лесу).

С именами прилагательными (полезная книга), местоименными прилагательными (наша страна), порядковыми числительными (вторая аудитория), причастиями (выполненная работа).

С наречиями (прогулка верхом).

С инфинитивом (желание учиться).

Словосочетания с именем прилагательным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (довольный ответом);

предложные ( способный к музыке).

С наречиями (очень интересный).

С инфинитивом (способный работать).

Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: две книги, оба друга.

Словосочетания с местоимением в роли главного слова (кто-то из учеников, нечто новое).

Наречные словосочетания

Словосочетания с наречием (очень удачно).

Словосочетания с именами существительными (незадолго до экзамена).

К словосочетаниям не относятся следующие сочетания слов:

Подлежащее и сказуемое: ветер дует.

Любые слова, которые стоят рядом в предложении, но не связаны между собой по смыслу: слабый идет.

Слова с предлогами: около стола, возле дома.

Члены предложения, которые отвечают на одинаковые вопросы: (какой?) бодрый и (какой?) энергичный.

Устойчивые выражения и фразеологизмы: спустя рукава, сквозь пальцы.

Сложные грамматические формы: будет играть, менее дорогой.

Обособленные члены в сочетании с определяемым словом: ветка, сломанная ветром.

Примеры словосочетаний со связью согласования

Существительное + прилагательное:

Существительное + причастие:

перед цветущим полем,

Существительное + порядковое числительное:

возле третьего подъезда,

через девятый этаж.

Существительное + местоимение:

Существительное (субстантивированное прилагательное) + прилагательное:

Местоимение + существительное (субстантивированное прилагательное, причастие):

над чем-нибудь неясным,

перед этим зевающим.

Существительное + существительное (приложение):

Примеры словосочетаний со связью управления

Глагол + существительное:

разозлиться на шутку,

вернемся на рассвете,

Прилагательное + местоимение:

не согласен ни с кем,

Прилагательное + существительное:

Существительное + существительное:

радость от встречи,

Наречие + существительное:

Числительное + существительное:

Деепричастие + существительное, местоимение:

Примеры словосочетаний со связью примыкания

Глагол, существительное, прилагательное + инфинитив:

Глагол + наречие:

Глагол + деепричастие:

рисовал стоя у мольберта,

ответил улыбаясь мне.

Существительное + наречие:

Существительное + несклоняемое прилагательное:

Местоимение, глагол, существительное, наречие + форма сравнительной степени прилагательного/наречия:

Что такое смысловые отношения

4. Синтаксические отношения в словосочетании

Между компонентами словосочетания возникает смысловая связь, определяемая характером отношения зависимого слова к главному. Эти смысловые отношения — синтаксическое значение словосочетания.

Выделяют следующие виды синтаксических отношений:

1) Атрибутивные, или определительные, отношения устанавливаются в словосочетаниях в том случае, если зависимый компонент указывает на признак, качество предмета и отвечает в большинстве случаев на вопросы какой? чей? Например: новый дом, мой кот, тушь для ресниц, учитель химии. Возможность задать вопрос — дополнительный способ определения синтаксических отношений, основной же способ состоит в анализе роли зависимого компонента. Так в словосочетании учитель химии зависимый компонент «химии» является атрибутом (признаком) главного слова, но отнюдь не объектом приложения или обстоятельством совершения действия. Поэтому хотя формально мы можем задать к зависимому компоненту падежный вопрос (учитель (чего?) химии), синтаксическим значением этого словосочетания будут отношения атрибутивные.

2) Объектные отношения возникают в таких словосочетаниях, где зависимый компонент обозначает предмет приложения действия или признака, названного главным словом, и отвечает на вопросы косвенных падежей. Напр.: читать книгу, готовый к экзамену, склонный к полноте. Зависимый компонент может обозначать также орудие действия. Напр.: есть ложкой, шить иглой, вязать коклюшками.

Главное слово в таких словосочетаниях обычно бывает выражено глаголами и глагольными формами, прилагательными, словами категории состояния. Напр.: клеить обои, читая книгу, привычный к шуму, рад встрече, можно всем.

Реже это наречие (напр.: наперерез машине) или существительные со значением процессуальности (напр.: лечение больного, чтение книги, развитие болезни, выпуск продукции, проверка готовности). Такие существительные, как правило, можно заменить глаголами с постфиксом -ся: больной лечится, книга читается, продукция выпускается, готовность проверяется и т.п.

Зависимый компонент в словосочетаниях с объектными отношениями — имя существительное или субстантивированная часть речи. Напр.: встретить ее, навестить больного, мешать танцующим, приспособленный для двоих.

Реже значение объекта несет инфинитив. Напр.: попросил (о чем?) повторить, рекомендую (что?) прочитать.

Подвидом объектных отношений являются отношения субъектные: зависимое слово обозначает производителя действия или носителя состояния, обозначенного главным словом. Напр.: приезд гостей, приятно друзьям, строится плотниками, читаемая мною. В большинстве случаев такие словосочетания можно трансформировать в предикативные единицы: гости приехали, плотники строят, я читаю.

3) Обстоятельственные отношения возникают в таких словосочетаниях, где главное слово обозначает процесс, состояние, действие или признак, а зависимый компонент — разного рода обстоятельства протекания этого действия, то есть время, место, причину, цель, условие, количество, меру, степень, образ действия, или меру проявления признака, состояния. Зависимый компонент отвечает на разные обстоятельственные вопросы: зачем? где? когда? сколько? и под.

Напр.: сидеть дома, появиться вовремя, очень устать, приехать издалека, приготовить для опытов, слишком тихо, очень высокий.

Главное слово в таких словосочетаниях обычно глагол или глагольная форма, прилагательное, слово категории состояния (напр.: чересчур большой, приехавший вечером, чрезвычайно интересно); зависимый компонент — наречие, существительное, реже — инфинитив (напр.: говорил тихо, приехал в деревню, пошел пообедать).

4) Аппозитивные отношения некоторые ученые считают разновидностью атрибутивных: это отношения между существительным и существительным, стоящими в одном и том же падеже. Напр.: река Волга, физик-ядерщик, газета «Известия», студент Иванов, судьба-злодейка, дуб-богатырь. Как видим, здесь нет морфологического выражения зависимости, как в словосочетаниях с атрибутивными отношениями, главное слово определяется семантически, а не формально. В косвенных падежах между компонентами может быть несоответствие (напр.: на реке Томь, у озера Байкал), но в начальной форме падеж компонентов всегда совпадает.

5) Комплетивные отношения выделяют в таких словосочетаниях, где главное слово является информативно недостаточным и требует пояснения зависимым компонентом. Главное слово обычно местоимение, числительное, информативно недостаточный глагол. Напр.: несколько человек, много раз, два друга, становиться грустным, начал писать, нечто странное. Комплетивные отношения редко существуют изолированно, в чистом виде. Чаще всего они сосуществуют с какими-либо другими отношениями.

Напр.: подплыть к берегу — отношения комплетивные и

находиться в доме — обстоятельственные

увлекаться живописью — отношения комплетивные

В какой-то степени комплетивные отношения присутствуют почти в каждой связи, однако рекомендуем выделять их только в словосочетаниях, где главное слово самостоятельно не обозначает явление, действие, состояние (то есть информативно недостаточно).

Совмещение разных значений словосочетаний встречается нередко. Напр.: поездка (какая?) за город — основное значение — атрибутивное (сравн.: загородная поездка), добавочное — обстоятельственное (за город — указывает на место); посмотрел на дерево — основное значение объектное (дерево — объект, на который переходит действие), добавочное — обстоятельственное (на дерево — направление действия). Это касается, обычно, оттенков обстоятельственного значения.

1. Определите вид синтаксических отношений.

Пример: поехал (куда?) домой — отношения обстоятельственные, так как зависимый компонент обозначает место, направление движения;

рыжий (какой?) кот — отношения атрибутивные, так как зависимый компонент указывает на признак, выделяющий предмет из ряда однородных;

готовый (к чему?) к экзамену — отношения объектные, так как зависимое слово обозначает объект, на который переходит признак, обозначенный главным словом;

груда (какая?) листьев — отношения атрибутивные, так как зависимый компонент обозначает признак, выделяющий данный предмет из ряда однородных (а отнюдь не объект, на который переходит действие, признак или состояние! Ср.: груда снега, груда песка и т.д. — зависимые компоненты в этих словосочетаниях везде обозначают атрибут, признак предмета);

ручка (какая? чья?) двери — отношения атрибутивные, так как зависимый компонент обозначает признак (можно заменить прилагательным дверная), главное же слово обозначает предмет, принадлежащий другому предмету.

а) хорошо учился, разговор по-немецки, река Томь, три мушкетера, корзина с грибами, сдавать экзамены, некто в плаще, приеду утром, некоторые сомнения, жужжание пчел, кот Васька, удобрения для цветов, ваза с фруктами, печатать на машинке, набор текста, несколько учеников, умение рассказывать, дом напротив, возвращение друга, написав письмо, спасибо учителю, очень высокий, попросил приехать, не пошли из-за дождя, нечто странное;

б) густой ельник, вырос в деревне, автомобиль для грузоперевозок, нам тепло, приметы осени, стоял неподвижно, рыба для кота, купил для мамы, спинка стула, недолго думая, цветение вишни, плоды рябины, город-герой, хранил молчание, пойдем пообедать, оценка знаний;

2. Составьте словосочетания по схеме:

Вавилова Е. Н. Синтаксис современного русского языка

Главная > Документ

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

4. Синтаксические (смысловые) отношения в словосочетании

Структура: Главное слово + Зависимое слово

1) а трибутивные смысловые отношения (определительные /какой, чей?)

* красивая одежда, твоя книга, первая встреча, брат подруги,

желание учиться, кофе по-турецки

При атрибутивных смысловых отношениях зависимое слово является определением (синтаксическая функция, член предложения)

2) субъектные смысловые отношения. Они характерны для словосочетаний, в которых

существительное в Родительном падеже (кого? чего?)

обозначает субъект, который выполняет действие, названное существительным, главным словом.

* бег спортсмена, разлив реки, приезд брата

В таких словосочетаниях зависимое слово является определением.

В некоторых учебниках (Н.С.Валгина) субъектные отношения понимаются шире: к субъектным относятся словосочетания, которые состоят из причастий и существительных в Творительном падеже (кем? чем?).

*построенный студентами, проверенный учителями.

3) объектные смысловые отношения

обозначает объект, на который направлено это действие

*купить книгу, написать

обозначает предмет, с помощью которого осуществляется действие. В таком случае употребляется Творительный орудийный (чем?)

* пилить пилой, писать ручкой

обозначает объект, на который направлен этот признак

*гордый победой, счастливый в любви, надежный в дружбе

При объектных отношениях зависимое слово в предложении является дополнением.

4) адвербиальные (обстоятельственные) смысловые отношения. Возникают между компонентами: а)

наречие, существительное, местоимение, инфинитив

дает различную характеристику этому действию

* жить в общежитии, приехать вечером, сказать по ошибке, поехать отдыхать, бежать быстро

Эти отношения могут конкретизироваться как пространственные, временные, причинные, целевые, определительно-обстоятельственные.

б) Они могут возникать также, если

обозначает степень проявления признака

*очень красивый, весьма недурной

При адвербиальных смысловых отношениях зависимое слово в предложении является обстоятельством.

5) комплетивные (восполняющие) смысловые отношения характерны для словосочетаний, в которых наблюдается семантическая зависимость компонентов.

*назвался груздем, два листа, слыть простаком

В совокупности компоненты словосочетания выполняют одну синтаксическую функцию (один член предложения).

Синкретизм смысловых отношений. Это соединение, объединяющее смысловые отношения. Возникает в словосочетаниях, где главное слово имеет сложную семантику (предмет и действие).

* любовь к Родине (атрибутивные и объектные отношения),

ночевка в лесу (атрибутивные и адвербиальные)

5. Способы синтаксической связи

Сочинительная связь (только в пределах предложения) – связь между однофункциональными по своему синтаксическому статусу единицами (*между одинаковыми членами предложения).

Способы связи в словосочетании (и в сложном предложении):

1) согласование – это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово уподобляется форме главного в одноименных грамматических категориях, т.е. роде, числе, падеже.

Согласование может быть полным (*зеленая трава, маленький мальчик) или неполным.

*После беседы с ним она ходила какой-то грустной.

Особая разновидность – в приложении (полное и неполное *на озере Байкал).

2) управление – это такой вид подчинительной связи, при которой главное слово требует от зависимого определенной формы (*падежа), отличной от формы главного компонента.

Виды управления различаются

А) по характеристике главного слова:

— приглагольное (* купить книгу, подъехать к дому );

— приименное (* стакан воды, два брата, вид спорта, покорный судьбе)

— принаречное (* украдкой от родителей, наедине с братом, вниз головой ).

Б) В зависимости от наличия или отсутствия предлога в управляемой форме может быть управление:

— предложное (* любовь к родине, вернуться на родину );

— беспредложное (* написать письмо, понятный всем, полный надежды ).

—При сильном управлении главное слово требует для зависимого определенную падежную форму:

а) переходный глагол + имя в Винительном падеже (* подарить подарок );

б) переходный глагол с отрицанием + имя в Родительном/Винительном падеже (* не видел книгу /и );

в) числительное + зависимое слово (при комплетивных отношениях * пять человек );

г) если предлог соответствует приставке глагола (* дойти до дома, зайти за угол );

д) косвенно-переходный глагол + имя в Творительном падеже (* дирижировать оркестром ).

—При слабом управлении падежная форма зависимого слова не определяется лексико-грамматическими свойствами главного слова.

* подарить подарок – сильное управление; подарить в 2 часа – слабое управление.

3) примыкание – это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово (неизменяемая часть речи) выражает свою зависимость от главного только местоположением и смыслом. Примыкают наречия, деепричастия, инфинитив.

* читать вслух, приехать поздно, сидеть согнувшись, хотеть учиться, очень хороший

1) форма зависимого слова /окончания/ * директор школы, изучать лингвистику ;

4) порядок слов (* сравните: хорошая погода / Погода хорошая! ). Падежные зависимые формы ( говорить с другом ), зависимый инфинитив ( пойти обедать ), обстоятельственные наречия ( остаться здесь ) обычно находятся в постпозиции.

Главное слово — Зависимое слово

Возникает на основе смысловых отношений между компонентами

Оно носит обобщающий характер и зависит от структуры словосочетания и пр.

морфологический способ выражения

Внизу обозначаем части речи

Стрелка обозначает подчинительный способ связи.

Указываем средства связи.

Указываем количество компонентов /объем словосочетания

*Разбор: красный шар берег моря

прил. + сущ. сущ. + сущ. в Р.п.

признак предмет предмет признак

2. Дополнительный материал:

Смысловые отношения в конструкциях на уровне предложения.

1. Смысловые отношения в предложении.

*Поют. Потеплело. В аудитории жарко.

2) обособленные члены предложения.

* бежит, подпрыгивая * Снег, мягкий и пушистый, падал вокруг.

3) однородные члены предложения.

* Мальчик купил книгу и тетрадь.

4) уточняющие члены предложения. Это такие члены предложения, которые уточняют семантику слов с более общим значением

* Там, вдали за рекой.

Парцелляция возникает в процессе речевой деятельности, когда говорящий хочет выделить какой-то элемент, он выносит его за структуру предложения. *Продается квартира. Недорого.

* Зима, к счастью, была не очень холодной.

*Девушка, скажите, пожалуйста, который час?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое словосочетание?

2. Чем отличается словосочетание от предложения, от сочетания слов?

3. Какие существуют классификации словосочетаний?

4. Какие существуют типы словосочетаний по главному слову

5. Что такое словосочетание простое и сложное, синтаксически свободное и несвободное?

6. Каковы синтаксические отношения между словами, входящими в словосочетание?

7. Какие существуют виды синтаксической связи (в словосочетании и предложении)?

8. Что такое полное и неполное согласование?

9. Что такое сильное и слабое управление?

10. Что такое примыкание?

11. Составьте план данного раздела.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА

1. Предложение. Основные признаки.

Основные признаки предложения – это

Ученики Виноградова (напр., Н.Ю.Шведова) рассматривают предикативность как модально-временную характеристику (т.е. лицо).

Таким образом, модальность – это реальность/нереальность события + отношение к нему говорящего. Следовательно, модальность разграничивается на

Для выяснения объективной модальности прежде всего используется морфологический способ (анализируется форма наклонения). Изъявительное наклонение указывает на реальность события. Повелительное и условное /сослагательное наклонение указывают на нереальность события. Следовательно, объективная модальность, в свою очередь, делится на реальную и нереальную.

* У лукоморья дуб зеленый. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека..

Нулевой показатель указывает на реальные события (модальность объективная, реальная).

Это отношение говорящего к тому, что он сообщает. Он не только передает информацию, но и передает свое отношение к ней.

Средствами выражения прежде всего являются:

— вводные единицы (* к счастью, к сожалению )

— логическое ударение на каком-либо компоненте

*Девочка умна. Девочка умна!

— так называемые специализированные предложения, которые характеризуются субъективной модальностью. *Всем женихам жених.

На основе этих двух типов модальности ученые пришли к мнению, что в предложении может быть два типа содержания:

Для того чтобы определить диктум, нужно соотнести высказывание с действительностью и определить фрагмент реальности. Например:

— местоположение * у магазина

— обладание * У него 2 книги.

Кроме того, через модусную характеристику можно выявить личные качества автора, связанные с характером мышления, уровнем интеллектуального развития и т.д.

2. Структурная схема

* Птицы поют. Студенты опаздывают. и т.п.

Схема: Им.п. существительного + спрягаемая форма глагола (деятель и его состояние/процесс).

Схема: Им.п. существительного (указание на наличие предмета, явления).

-3 времени реального наклонения (индикатива):

прошедшего * Дочь играла.

будущего времени * Дочь будет играть.

+ 4 компонента нереального наклонения:

сослагательное: * Дочь играла бы.

долженствования * Играй, дочь.

желательность * Поиграла бы дочь.

3. Строение, грамматическое значение, лексическое наполнение предложения.

ГО (грамматическая основа = главные члены предложения)

2) значение структурной схемы (*деятель и его состояние)

Грамматическое значение + Лексическое наполнение предложения = Семантическая структура предложения.