Что такое сохранный ребенок

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием

Вы будете перенаправлены на Автор24

Сохранное развитие ребенка – это своевременное формирование и нормальное функционирование всех психических процессов в соответствии с принятыми нормами, исключая какие-либо патологии и дефекты в развитии.

Ребенок с сохранным развитием – это ребенок с нормальным развитием, т.е. все функции его организма развиваются своевременно, в соответствии с возрастной динамикой.

Развитие ребенка без патологий реализуется по принятым программам дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Они ориентированы на разностороннее развитие личности ребенка, формирование у него навыков различной деятельности и социального взаимодействия.

Освоение дошкольниками продуктивной деятельности

Продуктивная деятельность – это деятельность по созданию какого-то продукта с применением определенных навыков и эффективных операций, которые характеризуются высокой степенью полезности.

Продуктивная деятельность дошкольников связана с выполнением аппликаций, лепкой, конструированием. Все эти виды деятельности позволяют отразить различные объекты окружающего мира ребенка т.е. создать готовый продукт своими руками и использовать его в конкретных целях. Кроме того, в ходе выполнения продуктивной деятельности, дошкольники знакомятся с природными материалами, развивают навыки организованной трудовой деятельности и расширяют свой кругозор.

Основными методами организации продуктивной деятельности дошкольников являются:

Готовые работы на аналогичную тему

Каждый из данных методов включает в свой состав наглядные, словесные и игровые приемы обучения. При этом, чаще всего, используются игровые и наглядные приемы обучения репродуктивной деятельности.

Наглядные приемы продуктивного обучения реализуется через наблюдение за объектами окружающего мира и их обследование т.е. восприятие посредством органов чувств: рассматривание, обнюхивание, ощупывание.

Словесное объяснение предназначено для разъяснения воспитателем какой-то информации по поводу продуктивной деятельности: пояснение приемов конструирования, выполнения отдельных операций и т.д. Также, педагог может давать детям подсказки выполнения какой-то операции, давать советы, напоминать способы совершения той или иной операции.

Использование игровых приемов обучения продуктивной деятельности связано с необходимостью мотивации дошкольников к ее совершению. Игровые приемы помогают детям расслабиться и полностью погрузить в деятельность, делая ее более увлекательной и простой.

Социализация дошкольников с сохранным развитием

Социализация – это процесс освоения индивидом норм и правил социального поведения и его включение в социальную сферу деятельности.

Важным аспектом социализации ребенка является его коммуникативное развитие. Дети должны освоить навыки установления положительных контактов со сверстниками и другими возрастными категориями граждан.

Развитие навыков общения дошкольника является наиболее актуальной проблемой современности. Дети информационного общества с раннего детства познают мир виртуального общения, что приводит к сложностям установления контактов в реальном мире. Поэтому, развитию общения дошкольников уделяется особое внимание. Именно в этот возрастной период происходит вступление ребенка в социальный мир и формирование первых социальных связей и отношений.

Навыки общения формируются в ходе различных видов деятельности детей. Дети учатся общаться при выполнении трудовых операций, в игре, на прогулке, в продуктивной и творческой деятельности. Общение является составным компонентом всех направлений образовательной и воспитательной деятельности в ДОУ.

Организация общения дошкольников разных возрастных групп имеет свои особенности:

Особенности социализации детей с ОВЗ и с сохранным развитием

Терехова Вера

Особенности социализации детей с ОВЗ и с сохранным развитием

Своеобразие и особенности социализации детей с ОВЗ.

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функционировать в обществе.

Социальная адаптация — процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, вид взаимодействия личности с социальной средой.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в настоящее время остается одним из приоритетных направлений специальной педагогики и психологии. Актуальность проблемы возрастает в связи с увеличением числа таких детей. Количество детей с отклонениями в развитии, с инвалидностью в России за последние пять лет выросло на 9,2%[10]. Согласно данным министерства здравоохранения Саратовской области на 01.01.2015г. численность детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 6374 ребенка.

Главная проблема детей с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб. Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.

Процесс социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека в деятельности, в общении и самосознании и представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит систему знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные роли и культурные нормы.

Социализация для детей с различными проблемами в развитии вызывает очень большие трудности. Вопрос о подготовке этих детей к самостоятельной жизни, учебе и будущей работе вызывает дискуссии. Связь детей с ограниченными возможностями с окружающим социумом может достигаться лишь специальными мероприятиями, направленными на психолого-педагогическое сопровождение таких детей в ходе обучения и воспитания. Интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум можно понять, как «самосовершенствование данного социума, его воздействие на формирующуюся личность ребенка и участие в данном процессе интеграции непосредственно самого ребенка».

Социально-педагогическая сущность развития социального потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья состоит в целенаправленной педагогической поддержке детей, раскрытии их реабилитационного потенциала в различных формах деятельности. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья достигается путём проведения индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации и подготовки окружающих (детей, взрослых) к принятию детей с особенностями в развитии (организация движения детского милосердия, школы помощника социального педагога и др.).

Особо значимой социальной проблемой детей с ограниченными возможностями, по мнению Филонова Г. Н., является отсутствие специальных законов и нормативных актов, устанавливающих ответственность органов государственной власти и управления, должностных лиц учреждений и организаций за реализацию прав детей-инвалидов на охрану здоровья, социальную реабилитацию и независимое существование.

Решение социальных проблем детей с ограниченными возможностями, связанных с включением их в общество может быть только комплексным, с участием органов управления социальной защиты населения, экономики, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, строительства и архитектуры, а также необходима разработка единой, целостной системы социальной реабилитации.

Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от действия универсальных психологических и социально-психологических механизмов, от особенностей восприятия обществом человека с ограниченными возможностями здоровья и характера взаимодействия человека с ограниченными возможностями здоровья с другими людьми.

Сущность и своеобразие социализации детей с сохранным развитием в неполной семье.

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функционировать в обществе.

Социальная адаптация — процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, вид взаимодействия личности с социальной средой.

Воспитание ребенка в неполной семье может повлечь за собой ряд сложностей: отсутствие одного из родителей затрудняет для ребенка знакомство с семейными отношениями, характерными для полной семьи, осложняется уход за ребенком и воспитательный процесс, из-за отсутствия образа полового поведения ребенок иногда лишен возможности получить необходимые мужские или женские черты поведения. Ребенок, который вырос в неполной семье, часто повторяет негативный родительский опыт в собственной семье.

По мнению специалистов, структура семьи является решающим условием полноценного развития личности ребенка. Присутствие в семье обоих родителей создает возможность для ребенка наблюдать модели женской и мужской половых ролей, взаимоотношения между супругами, дифференцированные воспитательные меры отца и матери по отношению к ребенку. То есть, неполная семья сталкивается, прежде всего, с проблемой формирования полоролевой модели поведения детей, с отсутствием образца супружеских отношений.Данная группа включает в себя: семьи, потерявшие кормильца, одиноких матерей, разведенных, находящихся под следствием и осужденных родителей, а также семьи прародителей с внуками. В каждом типе семей возникают свои специфические проблемы, создаются различные условия и предпосылки для воспитания. Результаты исследований сведены в таблицу.

Следует отметить, что действительно неполная семья характеризуется более низким экономическим статусом.Этот тип семьи в большей своей части относится к низкодоходной группе: по данным исследований, проведенных Н. М. Римашевской, неполные семьи «по доле бедных опережают все другие типы семей».

В результате низкого экономического статуса неполных семей обнаружены следующие отрицательные последствия для воспитательного процесса: материальные трудности неполной семьи повышают конфликтность во взаимоотношениях родителя и детей; дети из неполных семей испытывают дефицит внимания со стороны родителя; ограниченные материальные возможности неполной семьи формируют у детей завышенные материальные требования к будущей работе. Можно сделать вывод, что издержки социализации в неполной семье в значительной степени связаны с ее ограниченными материальными ресурсами.

Таким образом, среди проблем неполных семей особенно острой предстает проблема ее функционирования как института воспитания и социализации детей. Традиционно основным институтом воспитания человека, начиная с момента его непосредственного рождения и кончая его становлением как зрелой личности, была и остается семья. Уже по преобладающим структурам семей, по распределению ролей, по атмосфере, царящих в них, можно во многом судить и об обществе, и государстве в целом. Семья является тем волшебным зеркалом, в котором, отражаются все перипетии личной и общественной жизни ее членов, уровень нравственного развития и культурный уровень данного народа и народности.

В этой связи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния неполной семьи на воспитание ребенка. Поэтому проблема неполной семьи как объекта социально-педагогической деятельности в условиях общеобразовательного учреждения в последние годы приобретает все большую и большую актуальность в педагогике, социологии и психологии.

Особенности предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС «Особенности предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС» Филоненко Наталья Николаевна, Баталова Елена Геннадьевна.

Театрализованная деятельность в социализации дошкольников c ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) Семенова Людмила Ивановна, учитель – дефектолог Муниципального дошкольного образовательного учреждения, «Детский сад№91 компенсирующего.

Формирование навыков самообслуживания у детей с ОВЗ, как средство социализации Формирование навыков самообслуживания у детей с ОВЗ как средство социализации. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в социальной.

Конспект занятия-беседы в старшей группе с сохранным развитием «Беседа о нашем городе» Конспект занятия-беседы в старшей группе с сохранным развитием «Беседа о нашем городе» Воспитатель: Понкратова Наталья Николаевна Программное.

Конспект занятия-беседы в старшей группе с сохранным развитием «Памятники нашего города» Конспект занятия-беседы в старшей группе с сохранным развитием «Памятники нашего города». Задачи: • уточнить и закрепить знания детей о.

Консультация «Особенности дошкольного возраста и трудности социализации» В дошкольный возраст ребенок вступает, достаточно хорошо ориентируясь в привычной среде, умея обращаться со множеством доступных ему общественных.

Особенности социализации детей с тяжёлыми нарушениями речи Одной из важных проблем в современном обществе является социализация детей с различными нарушениями в речи. В настоящее время возросло количество.

Особенности социализации ребенка с ОВЗ в ДОУ в условиях реализации ФГОС Современная система российского специального образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной.

Особенности воспитания детей с ОВЗ в семье Национальная доктрина образования в Российской Федерации нацеливает педагогов на индивидуализацию образования, личностно-ориентированное.

Предметно развивающая среда в ДОУ для детей с сохранным развитием Познавательное развитие СРЕДА –называется реальная действительность, в условиях которых происходит развитие человека. Термин «среда», под которым понималось окружающие.

Когда ЗПР переходит в умственную отсталость

Чтобы понять механизм данной трансформации, следует четко разграничить оба понятия.

Дети с ЗПР

Задержка психического развития – это пограничное состояние между нормой и умственной отсталостью, выражающееся в замедлении темпа нормального психического развития данного возрастного периода. Сопровождается отставанием в развитии функций психики, таких как мышление, память, внимание, эмоции, волевая сфера. Это проявляется в скудной интеллектуальной деятельности, ограниченности знаний и представлений, доминировании игровых интересов, быстрой утомляемости от интеллектуальной работы.

Иными словами, ребенок ведет себя инфантильно. Его поведение не соответствует реальному возрасту. Оно как будто откатывается назад, на несколько ступеней ниже, повторяя поведение детей более младшего возраста.

Однако в условиях корректного обучения такой ребенок способен достаточно хорошо приспосабливаться к жизни в обществе, повышая уровень своего развития.

Среди причин, провоцирующих патологию, можно выделить биологические и социальные факторы. К биологическим относят патологии во время беременности, недоношенность, родовые травмы, генетические заболевания, тяжелые соматические заболевания, травмы, инфекции в раннем возрасте, проблемы слуха и зрения. К социальным факторам относятся:

Интересно, что с 1997 года термина «задержка психического развития» официально не существует. С введением МКБ-10 это понятие входит в категорию «расстройства психического развития».

В зависимости от причины, ЗПР может проявляться в нескольких формах.

1-ая форма носит конституциональный характер и встречается у детей с инфантильным типом телосложения. Такие дети проявляют яркие, живые эмоции, превалирующие в поведении. Их развитие отстает от возрастной нормы, соответствуя более ранней стадии развития. Они с головой вовлекаются в игровую деятельность, творчески проявляя себя, очень подвижны.

Это именно те школьники, которым сложно усидеть на уроке и соблюдать дисциплину. Из-за сниженной способности контролировать свое поведение, мышление, эмоционально-волевую сферу вне благоприятных условий такое положение дел может свестись к социальной дезадаптации.

2-ая форма имеет соматогенную природу, то есть возникает в связи с хроническими заболеваниями, вызывающими упадок сил, снижается активность деятельности. Это формирует такие особенности характера, как неуверенность в своих силах, различного рода опасения, сомнения, робость.

Гиперопека в связи с болезнью дополнительно подкрепляет уже имеющийся инфантилизм. Ребенок неспособен сконцентрироваться, направить внимание в нужное русло. Он эмоционально нестабилен, его легко вывести из равновесия, обладает заниженной самооценкой и высокой тревожностью.

3-я форма развивается вследствие педагогической запущенности. Такие дети физически совершенно здоровы и являются обладателями изначально нормальной нервной системы. В условиях дефицита информации, воспитания и эмоциональной близости со значимыми людьми, у них наблюдается недостаточное развитие должных навыков, умений, знаний.

Гиперопека приводит к эгоцентризму, безволию, тунеядству. В целом, ребенок имеет хорошо развитые психические функции (память, мышление, внимание), но при этом может не уметь читать, считать, не знает элементарных геометрических, математических понятий. Однако образное мышление высокоразвито.

4-я форма обусловлена органическим поражением ЦНС во время беременности, родов и на протяжении первого года жизни. Незрелость и инфантилизм проявляются во всех сферах. Нарушение моторики выражается в виде повышенной возбудимости, неловкости движений, нарушении сна. Эмоции примитивны, неяркие. Игра – стереотипная и однообразная, но преобладает над учебной деятельностью.

Такие дети условно делятся на две категории: с повышенным настроением (импульсивность, расторможенность) и пониженным (боязливость, страхи, несамостоятельность). 4-я форма ЗПР вызывает парциальное, то есть частичное нарушение познавательной деятельности.

ЗПР не является тотальным недоразвитием, а выражается в замедлении темпа психического развития. Следует понимать, что состояние носит обратимый характер, но при условии должного специфического обучения.

Умственная отсталость

Такое название получило недоразвитие психической деятельности. Как правило, ее провоцируют несколько факторов, среди которых на первом месте генетические заболевания. Другую группу составляют экзогенные факторы: травмы, интоксикации, инфекции, гипоксия плода.

Умственная отсталость имеет необратимый характер и характеризуется следующими особенностями:

УО, прежде всего, представлена олигофренией. Это недоразвитие мозга, связанное с повреждением коры больших полушарий, необратимого характера. Является врожденным или приобретенным до двухлетнего возраста дефектом.

Различают три степени олигофрении:

Они различаются степенью выраженности интеллектуального дефекта. Если IQ при дебильности составляет от 50 до 70, то при идиотии этот показатель равен 20.

Дети, страдающие дебильностью, способны к простому труду. Им сложно усваивать новые навыки, а их эмоции весьма примитивны. Сенсомоторные реакции замедлены. Сохраняется фразовая речь, механическая память. Они способны овладевать базовыми навыками чтения, письма, счета. Дебильность – самая легкая степень расстройства.

Имбецильность сохраняет наиболее примитивные навыки самообслуживания, способность запоминать небольшой объем информации, позволяет получить элементарные учебные навыки.

Идиотия – грубое, глубокое нарушение мышления (практически отсутствует) и всех психических процессов в целом. Такие дети не способны к самообслуживанию, плохо ориентируется в пространстве. Практически никого не узнают кроме ухаживающих за ними людей. Поведение чаще диктуется инстинктивными программами. Речь непонятная. Такие выражения эмоций как плач, слезы, не свойственны.

Деменция – это приобретенное слабоумие, развивающееся у ребенка после 2-3 лет, и сопровождающееся распадом уже сформированных психических функций. Спровоцировать деменцию могут инфекции или травмы. Состояние характеризуется неравномерностью поражения, когда одни отделы ГМ страдают больше, чем другие.

Умственная отсталость и ЗПР: в чем разница

Оба состояния очень похожи между собой, поскольку и в том, и другом случае наблюдается искажение, нарушение психических функций и несоответствие уровня развития ребенка его возрасту. То есть поведение, эмоции, интеллект находятся на стадии, характерной для младшего возраста. Однако специалист обязан провести дифференциальную диагностику, чтобы определиться с диагнозом. Это очень важно, поскольку умственная отсталость и ЗПР подвергаются различным методам терапии, преследуемым отдельные цели.

Чтобы быстрее уловить разницу между расстройствами, представим их сравнение в виде таблицы:

Расстройство аутистического спектра: «дети дождя»

Кадр из фильма «Человек дождя», самой известной истории о человеке с аутизмом в поп-культуре

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Они видят мир по-другому, не любят контактировать с обществом, имеют «странности» в поведении и нарушения речи. Родители и воспитатели часто принимают их за одаренных детей со своими особенностями, но врачи уже давно определили их диагноз — «расстройство аутистического спектра». В этой статье вы узнаете о том, что такое расстройство аутистического спектра и что известно о причинах его развития.

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Если вы знаете одного человека с аутизмом,

то вы знаете одного человека с аутизмом.

Стивен Шор,

профессор Университета Адельфи (США),

имеет диагноз «аутизм»

У простого обывателя при упоминании термина «расстройство аутистического спектра» (РАС) в голове, скорее всего, всплывет образ главного героя фильма «Человек дождя», и на этом, пожалуй, всё. На постсоветском пространстве тема РАС не освещается в достаточной степени, а диагностика в большинстве случаев далека от совершенства [1]. Ежегодно в мире увеличивается количество детей с расстройствами аутистического спектра. Медики говорят о разных причинах: улучшенная система диагностики, подозрение влияния ранней вакцинации, вредное воздействие пресловутых ГМО и даже старший возраст будущих пап. Так что такое РАС и что ученым уже удалось узнать о причинах его развития?

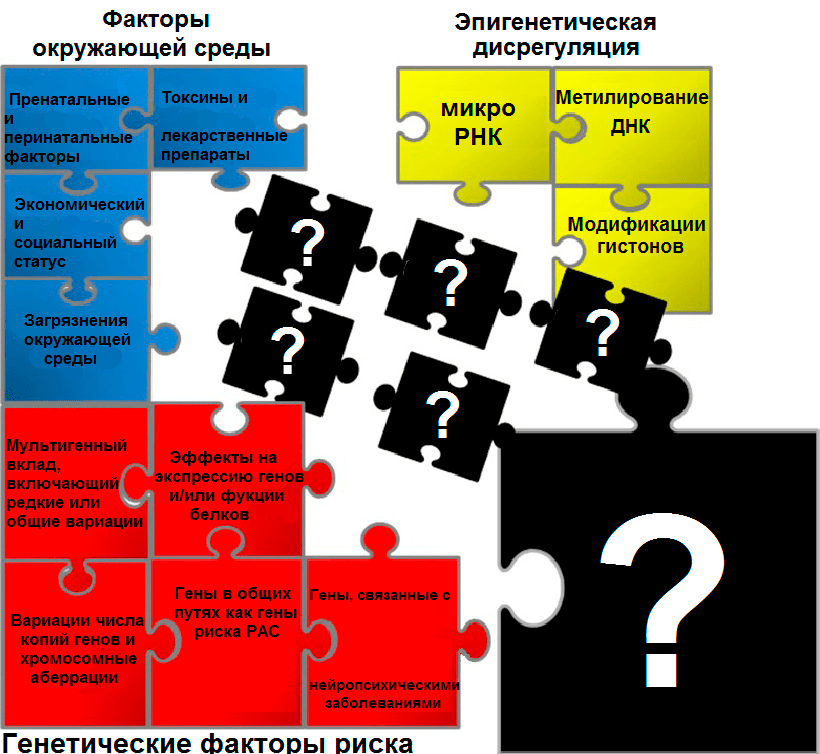

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это расстройство нервной системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся действий) [2], и, по данным Соединенных Штатов Америки за 2014 год, оно диагностируется у одного из 59 детей [3]. В России распространенность составляет один случай на 100 детей, но официальный диагноз получают гораздо меньшее количество людей [1]. РАС диагностируется во всех расовых, этнических и социально-экономических группах, в пять раз чаще встречается у мальчиков, чем у девочек [4]. На данный момент причины болезни не известны, но предполагается, что оно возникает вследствие сложного взаимодействия между генетическими, эпигенетическими и экологическими факторами [5], [6] (рис. 1).

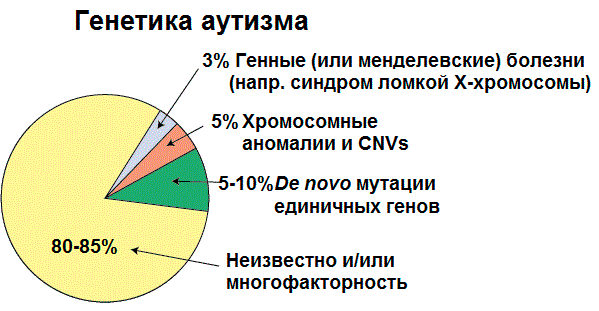

Рисунок 1. Причины РАС

До мая 2013 года в число официальных диагнозов аутистического спектра в американском «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM) входили: аутистическое расстройство, первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений (ПРР-БДУ), синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство и синдром Ретта. Сегодня в последнем, пятом издании DSM, существует только один диагноз — «расстройство аутистического спектра» с тремя степенями тяжести, но многие терапевты, клиницисты, родители и организации продолжают использовать такие термины, как ПРР-БДУ и синдром Аспергера [2].

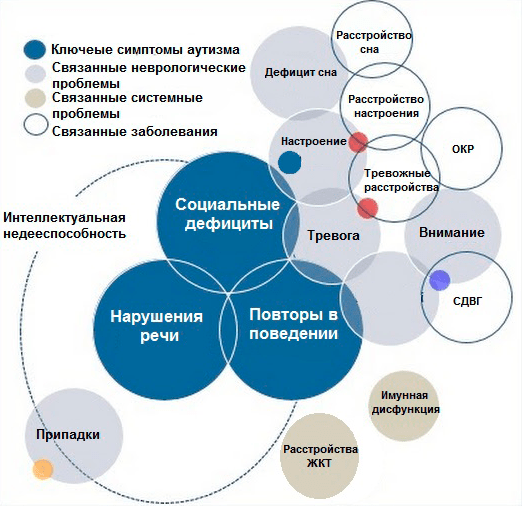

Симптомы

Расстройство аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях пациентов. В зависимости от возраста и интеллекта, у детей с аутизмом заметна различная степень дефицита коммуникации. Эти дефициты проявляются в речевых задержках, монотонной речи, эхолалии (неконтролируемом автоматическом повторении слов, услышанных в чужой речи), а также варьируют от плохого понимания до полного отсутствия устной речи. Невербальная коммуникация также нарушена и может включать трудности в установлении зрительного контакта, сложности в понимании выражений лица и жестов. Еще одной важной особенностью людей с РАС является дефицит социально-эмоциональной взаимности (рис. 2) [7].

Рисунок 2. Симптоматика РАС

Проще говоря, дети с расстройством аутистического спектра не интересуются общением с людьми, плохо их понимают, любят придерживаться различных ритуалов, склонны к повторяющимся движениям тела, могут иметь языковые проблемы и задержки в интеллектуальном развитии. Различные симптомы приводят к значительному ухудшению во многих областях адаптивного функционирования. Одновременно с этим, дети с РАС часто имеют и множество сильных сторон: усидчивость, внимание к деталям, хорошая зрительная и механическая память, склонность к однообразной работе, что может быть полезно в некоторых профессиях.

История заболевания

Термин «аутизм» используется уже более 100 лет (с 1908 года). Впервые он был озвучен Эйгеном Блейлером, швейцарским психиатром, и использовался для описания пациентов с шизофренией, которые были особенно поглощены сами собой. Термин аутизм, который использовал Блейлер, происходит от греческого слова autós, что означает «сам». Оно предназначалось для описания «изолированного я», которое он увидел у людей с шизофренией [8]. На самом деле, эти диагнозы различны, так как у ребенка с аутизмом нет галлюцинаций, иллюзий, они не пользуются речью, чтобы передать свои иррациональные мысли, потому что они часто вообще не используют речь. К тому же дети с РАС имеют стабильные симптомы на протяжении жизни, а диагноз «шизофрения» обычно подразумевает периоды ремиссии.

В 1943 году доктор по имени Лео Каннер проводил наблюдения групп детей, которые ранее считались умственно отсталыми. Он отмечал, что у детей были трудности в социальном взаимодействии, тревожность при отклонении от привычного уклада жизни, эхолалия, ограниченность репертуара спонтанной активности, но при этом хороший интеллектуальный потенциал, неплохая память, гиперчувствительность к сенсорным воздействиям. Каннеру принадлежит введение термина «ранний детский аутизм» (РДА) для описания совокупности симптомов у детей, которых он изучал [8].

Немецкий ученый Ганс Аспергер в 1944 году описал «более мягкую» форму аутизма, которая до сегодняшнего времени была известна как синдром Аспергера. Он описывал случаи с мальчиками, которые были очень умными, но имели проблемы с социальными взаимодействиями. Он отмечал у детей трудности со зрительным контактом, стереотипные слова и движения, а также сопротивление изменениям, но при этом они не имели недостатков в речевом и языковом образовании. В отличие от Каннера, Аспергер отмечал также проблемы с координацией у этих детей, но при этом больше способностей к абстрактному мышлению. К сожалению, исследование Аспергера было обнаружено лишь три десятилетия спустя, когда люди начали подвергать сомнению используемые в то время диагностические критерии. Только в 1980-х годах работа Аспергера была переведена на английский язык, опубликована и получила известность [8], [9].

В 1967 году психиатр Бруно Беттельгейм писал, что аутизм не имеет органической основы, но является результатом воспитания матерей, которые сознательно или бессознательно не хотели своих детей, что в свою очередь приводило к сдержанности в отношениях с ними. Он утверждал, что основной причиной заболевания было отрицательное родительское отношение к младенцам на критических ранних стадиях их психологического развития [10].

Бернард Римланд, психолог и отец ребенка с аутизмом, не соглашался с Беттельгеймом. Он не мог смириться с мыслью, что причиной аутизма его сына были либо его родительские ошибки, либо ошибки его жены. В 1964 году Бернард Римланд опубликовал работу «Инфантильный аутизм: синдром и его последствия для нейронной теории поведения», которая указала направление для дальнейших исследований в то время [8].

Аутизм стал лучше известен в 1970-х годах, но на тот момент многие родители всё еще путали аутизм с умственной отсталостью и психозом. Ученые же начали вносить ясность в этиологию заболевания: исследование 1977 года на близнецах показало, что аутизм в значительной степени обусловлен генетикой и биологическими различиями в развитии мозга [10]. В 1980 году диагноз «инфантильный аутизм» впервые включен в «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM); болезнь также официально отделена от детской шизофрении. В 1987 году DSM заменил «инфантильный аутизм» более широким определением «аутистическое расстройство» и включил его в пересмотренную третью редакцию. Тогда же психолог и доктор философии Ивар Ловаас опубликовал первое исследование, которое показало, как интенсивная поведенческая терапия может помочь детям с аутизмом, что подарило родителям новую надежду (рис. 3) [8], [9]. В 1994 году синдром Аспергера добавили в DSM, расширяя диагнозы аутистического спектра, включая, таким образом, более «мягкие» случаи [10].

Рисунок 3. Ученые, которые внесли свой вклад в учение о расстройствах аутистического спектра

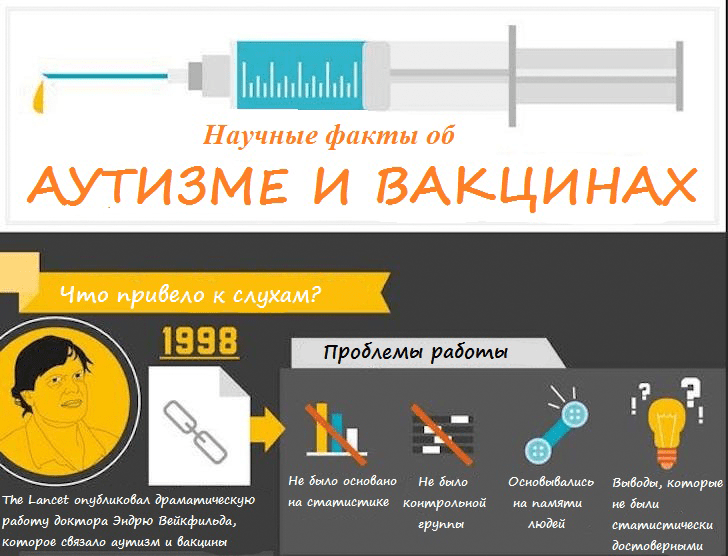

В 1998 году было опубликовано исследование о том, что вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) вызывает аутизм. Результаты этого исследования были опровергнуты, но оно привлекло достаточно внимания, чтобы вызывать путаницу и по сей день (рис. 4) [9]. Сегодня нет никаких научных данных, подтверждающих связь вакцинации и РАС [11]. Печально, но совсем недавно, в августе 2018 вышло сообщение, в котором говорится, что более 50% людей в некоторых европейских странах по-прежнему верят в то, что вакцины вызывают аутизм [12].

Рисунок 4. Фрагмент рисунка о связи РАС и вакцин

Наконец, в 2013 году DSM-5 объединяет все подкатегории состояния в один диагноз «расстройства аутистического спектра», а синдром Аспергера больше не считается отдельным состоянием [8–10].

Причины РАС

Точная причина расстройства аутистического спектра (РАС) в настоящее время неизвестна. Оно может возникать в результате генетической предрасположенности, экологических или неизвестных факторов, то есть РАС не является этиологически однородным. Вероятно, существует множество подтипов РАС, каждый из которых имеет различное происхождение.

Генетика

Предполагается, развитие РАС во многом связано с влиянием генетических факторов. В поддержку генетики как причины можно добавить результаты исследований, показывающие, что РАС чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, что, скорее всего, вызвано генетическими различиями, связанных с Y-хромосомой [14]. В пользу теории говорят также исследования близнецов с РАС, которые определили показатели конкордантности (конкордантность — наличие определённого признака у обоих близнецов) для монозиготных (60–90%) и дизиготных (0–10%) близнецов [15]. Высокая конкордантность в парах монозиготных близнецов и существенно более низкая конкордантность в парах дизиготных близнецов свидетельствуют о значительной роли генетических факторов. В исследовании, проведенном в 2011 году, почти 20% младенцев со старшим биологическим братом с РАС также имели РАС, а если таких старших братьев было несколько, то вероятность иметь диагноз РАС была еще выше [16].

Исследователи подсчитали, что существует 65 генов, которые считают сильно связанными с аутизмом, и 200 генов, которые связаны с этим диагнозом слабее [17]. Полногеномный поиск ассоциаций (genome-wide association studies, GWAS) подтверждает вклад общей аллельной дисперсии в РАС, включая однонуклеотидные полиморфизмы (single nucleotide polymorphism, SNP) и вариации числа копий генов (copy number variation, CNV) [18]. При обследовании родителей пациентов обнаружили большой вклад de novo CNV в РАС [19] (de novo мутации, или вариации — это мутации, которых не было ни у кого из членов семьи и появившиеся впервые у пациента). По данным на 2014 генные мутации de novo и CNV влияют на возникновение заболевания примерно в 30% случаев [20]. Анализ данных 1000 семей в 2011 году связывал два хромосомных региона, 7q11.23 и 16p11.2, с аутизмом [21], но в 2015 году Сандерс и его коллеги при исследовании 10 220 человек из 2 591 семей показали [17], что CNVs еще в четырех регионах с одинаковой вероятностью могут быть настоящими кандидатами в вариации, связанные с аутизмом. В сентябре 2018-го вышла статья, в которой сообщается, что японцы с аутизмом и шизофренией имеют перекрывающиеся CNV [22]. Недавние исследования когорт РАС сообщают об относительно высоких скоростях мутаций de novo в некодирующих областях генома, а также о небольших мутациях экзома, то есть кодирующих областей генома, которые включают как известные, так и ранее необнаруженные гены-кандидаты в связанные с РАС (рис. 5) [23], [24].

Рисунок 5. Генетические нарушения, ассоциированные с РАС

Нейробиологические факторы

Генетические аномалии могут приводить к аномальным механизмам развития мозга, что в свою очередь приводит к его структурным и функциональным, а также когнитивным и нейробиологическим нарушениям. Нейробиологические различия, связанные с диагнозом РАС, включают структурные и функциональные патологии головного мозга, в том числе:

Исследователи в 2018 году обнаружили, что мальчики с РАС имеют меньшую фрактальную размерность (мера структурной сложности объекта) в правой части мозжечка, чем здоровые дети [27].

Некоторые исследования сосредоточены на гипотезе о том, что нарушенные взаимодействия между областями мозга являются главной причиной развития РАС [28], в то время как другие исследователи изучают молекулярные причины, такие как нарушения работы определенных типов нейронов (например, зеркальных нейронов) или нарушения нейротрансмиссии (передачи сигнала между нейронами) [29].

Другие причины

Все больше и больше исследователей пишут об экологических причинах, которые могут вносить свой вклад в аутизм. В исследованиях был выявлен ряд потенциально опасных веществ, которые могут быть связаны с развитием РАС: свинец, полихлорированные дифенилы (ПХД), инсектициды, автомобильные выхлопы, углеводороды и антипирены [25], однако пока ни для одного из этих веществ не было доказано наличие триггерного влияния на возникновение РАС.

Также возрастает интерес к роли иммунной системы в этиологии болезни. В июне 2018 сообщили, что 11,25% детей с РАС имеют пищевые аллергии, что значительно выше, чем 4,25% детей, страдающих аллергией без данного диагноза, что можно добавить к растущему набору доказательств, указывающих на иммунологическую дисфункцию, как возможный фактор риска для РАС [30].

Также недавно выходили исследования, которые связывали недостатки в диете беременных матерей и наличие повышенного уровня пестицидов в крови, с наличием диагноза РАС у их детей [31–33].

Диагностика

Осматривать ребенка с задержками развития должен врач с целью найти причину задержки развития. Если ребенок проявляет какие-либо симптомы расстройства аутистического спектра, то его, скорее всего, направят к специалистам для консультации, к примеру, к детскому психиатру, детскому психологу, педиатрическому неврологу.

Для правильного диагностирования надо учитывать полную историю пациента, физический осмотр, неврологическое обследование и прямую оценку социального, языкового и когнитивного развития ребенка. Необходимо предоставить достаточное время для стандартизированных интервью родителей относительно текущих проблем и истории поведения, а также структурированного наблюдения за социальным и коммуникативным поведением, игрой.

Согласно новому исследованию 2018 года, новый анализ крови может обнаружить около 17% детей с РАС. Ученые идентифицировали группу метаболитов крови, которые могли бы помочь обнаружить некоторых детей с расстройством аутистического спектра. Как часть проекта «Метаболом детского аутизма» (CAMP), крупнейшего исследования метаболомики РАС, эти результаты являются ключевым шагом на пути к разработке биомаркерного теста на РАС [34].

В августе 2018 года исследователи сообщили о различиях в экспрессии генов бактерий в ротовой области, которые могут отличать детей с РАС от их здоровых сверстников. Исследование предполагает, что нарушения микробиома ЖКТ, ранее выявленные у детей с РАС, могут распространяться на рот и горло [35].

Исследователи из Медицинской школы Университета Миссури и Центра аутизма и неврологических расстройств им. М. У. Томпсона в июне 2018 года выявили связь между дисбалансом нейромедиаторов и характеристикой соединений между регионами мозга, которые играют роль в социальной коммуникации и языке. В исследовании было описано два теста, которые могли бы привести к более точному лечению [36].

Лечение

Сегодня лечение может включать в себя как психотерапию, так и медикаментозное лечение. Многие люди с аутизмом имеют дополнительные симптомы, такие, как нарушение сна, судороги и проблемы с ЖКТ. Лечение этих симптомов может улучшить внимание пациентов, их обучение и связанное с этим поведение. Некоторые лекарства, используемые для других состояний, помогают с определенными симптомами: антипсихотики (рисперидон и арипипразол), антидепрессанты, стимуляторы, противосудорожные препараты [37]. Сейчас рисперидон и арипипразол являются единственными лекарствами, одобренными FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) для симптомов, связанных с расстройствами аутистического спектра, с учетом раздражительности, часто наблюдаемой при этом диагнозе. Дети и подростки с расстройством аутистического спектра, по-видимому, более восприимчивы к побочным эффектам при использовании лекарств, поэтому рекомендуется использование небольших доз [38].

Среди немедикаментозного лечения в настоящее время используют прикладной анализ поведения, когнитивно-поведенческую терапию, обучение социальным навыкам, сенсорную интеграционную терапию, трудотерапию, логопедию [35].

Дети с расстройствами аутистического спектра могут иметь и сильные стороны. Их уникальные взгляды на мир дают возможность другим людям увидеть мир с другой стороны, дети с РАС могут вырасти в талантливых и успешных людей, которые сделают замечательные открытия для улучшения нашего мира. Новые исследования в области диагностики и лечения «детей дождя» дают этим необычным детям надежду на более успешную социальную адаптацию и даже выздоровление.