Что такое соматическая мутация

Что такое ДНК и хромосомы

Что такое ДНК, и из чего она состоит? Кто и когда открыл эту молекулу в клетках человека и других живых организмов? Чем уникален открытый учеными механизм наследования, и какие последствия ждал весь мир после этого открытия? Всю необходимую информацию Вы можете узнать, прочитав эту статью.

Когда впервые в истории появилось упоминание о ДНК

Иоганнес Фридрих Фишер – врач и биолог-исследователь родом из Швейцарии, стал первым в мире ученым, выделившим нуклеиновую кислоту. Открытие случилось в 1869 году, когда он занимался изучением животных клеток, а именно лейкоцитов, которых много содержалось в гное. Совершенно случайно молодой ученый заметил, что при отмывании лейкоцитов с гнойных повязок от них остается загадочное соединение. Под микроскопом Иоганн обнаружил, что оно содержится в ядрах клеток. Это соединение Мишер назвал нуклеином, а в процессе изучения его свойств переименовал в нуклеиновую кислоту, из-за наличия свойств, как у кислот.

Роль и функции только открытой нуклеиновой кислоты были неизвестны. Однако многие ученые того времени уже высказывали свои теории и предположения о существовании механизмов наследования.

Нынешние взгляды на состав молекулы ДНК ассоциируются у людей с именами английских ученых Джорджа Уотсона и Фрэнсиса Крика, которые открыли структуру данной молекулы в 1953 году. За несколько лет до этого, в тридцатые годы, ученые из советского союза А.Н. Белозерский и А.Р. Кезеля доказали наличие ДНК в клетках во всех живых организмах, тем самым они опровергли теорию о том, что молекула ДНК находится только в клетках животных, а в клетках растений присутствует только РНК. Лишь спустя несколько лет, в 1944 году, группой освальдских ученых было установлено, что молекула ДНК является механизмом сохранения наследственной информации клетки. Таким образом, благодаря совместным усилиям и трудам исследователей человечество познало тайну процесса эволюции и его основных принципов.

ДНК в медицине

Открытие состава молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты позволило перейти медицине на новый уровень развития. Появилось большое количество новых направлений практической медицины, стали доступны новые методы лечения, диагностики. Благодаря этому фундаментальному открытию для науки и современным технологиям, человечеству стали доступны:

И это еще не все доступные для людей услуги, которые может предложить медицина, изучающая генетику. Выше были представлены только самые популярные среди людей тесты. Перспективой для многих ученых-генетиков является создание таких лекарств, способных победить все болезни на Земле и даже смертность.

Строение молекулы ДНК

От цепочки к хромосоме

В каждом живом организме находится миллионы клеток, а внутри этих клеток находится ядро. Клетки, содержащие в себе ядро, называются эукариотами или ядерными. У древних одноклеточных нет оформленного ядра. К таким безъядерным одноклеточным, или прокариотам, относятся бактерии и археи, например, кишечная палочка или серая анаэробная бактерия. Также ядро отсутствует в клетках вирусов и вироидов, однако причисление вирусов к живым организмам – вопрос спорный, о котором по сей день дискуссируют ученые.

В ядре находятся хромосомы – структурный элемент, в котором содержится молекула ДНК в виде спирали, хранящая внутри себя всю генетическую информацию клетки.

Процесс упаковки ДНК спиралей

Количество нуклеотидов в ДНК велико, и нужны длинные цепочки, чтобы вместить все их число, поэтому нити ДНК закручиваются в две спирали, что позволяет укоротить цепочки в 5 раз, сделав их более компактными. Нити ДНК могут также закручиваться в форму суперспирали. Двойная спираль пересекает свою ось и накручивается на специальные гистоновые белки – гиразы, образуя при этом супервитки. Таким образом, двойная спираль закручивается в спираль более высокого порядка. Сокращение цепочек в этом случае произойдет в 30 раз.

Как гены связаны с ДНК

Ген – самый изученный на сегодняшний день участок ДНК. Гены являются структурной единицей наследственности всех живых организмов. Цепочки нуклеотидов в ДНК состоят из генов, которые определяют генотип особи, например, цвет и разрез глаз, тип кожи, рост, группу и резус фактор крови и другие физиологические качества и особенности внешности.

Еще много отраслей генетики до конца не изучены, и до конца не раскрыты все функции генома, но ученые до сих пор продолжают изучение генов, чтобы добиться новых открытий в области генетики.

Хромосома: определение и описание

Хромосомы – структурный элемент клетки, находящийся внутри ядра. Они содержат в себе молекулы ДНК, в которых содержится вся наследственная информация.

Строение и виды хромосом:

Отсюда возникают различные типы хромосом:

Всего в клетке человека находится 46 хромосом: 22 пары аутосом, встречающиеся у обоих полов, и одна пара половых хромосом: XY – у мужчин, XX – у женщин. Забавно, что если прибавить к количеству хромосом хотя бы одну пару, то человек мог бы быть шимпанзе или тараканом, а если отнять, то – кроликом.

Еще интересно то, что человек и ясень имеют одинаковое количество хромосом, несмотря на принадлежность к разным видам и царствам.

Наследственные болезни

Генетический код – система записи генетической информации в ДНК и РНК в виде определенной последовательности в цепочке нуклеотидов. Он должен сохранять наследственную информацию в первоначальном виде, восстанавливая повреждения цепочки в последующем поколении с помощью ДНК. Однако ген может каким-то образом быть поврежден, либо в нем может произойти мутация.

Генные мутации – изменение в последовательности нуклеотидов, например выпадение, замена, вставка другого нуклеотида в цепочку. Последствия этих мутаций могут быть полезные, вредные или нейтральные. Примером полезных мутаций является устойчивость к минусовым температурам, увеличенная плотность костей, меньшая потребность во сне, устойчивость к ВИЧ и другие. Примером вредных мутаций является аллергия на солнечный свет, глухота слепота и так далее. К нейтральным мутациям относятся те мутации, которые не влияют на жизнеспособность, например, гетерохромия.

Существуют также летальные и полулетальные мутации. Летальные мутации несовместимы с жизнью и приводят к гибели организма на ранних этапах его развития, например, при рождении у особи отсутствует головной мозг. Полулетальные мутации не приводят к смерти особи, но значительно уменьшают ее жизнеспособность. К таким мутациям относятся заболевания человека, передающиеся по наследству. Например, наличие 47-й хромосомы может вызвать у человека синдром Дауна, а, наоборот, отсутствие 46-й парной хромосомы – сидром Шерешевского-Тернера.

Расшифровка цепочки ДНК

Расшифровка цепочки ДНК в клетке – это исследование всех известных генов в клетках человека. Хоть цена за такую услугу значительно упала за последние десять лет, однако такое исследование по-прежнему остается дорогим удовольствием, и не каждый человек сможет позволить себе оплатить такую услугу. Чтобы уменьшить цену этого исследования, расшифровку ДНК стали делить по тематикам. Таким образом, появились различные тесты, которые исследуют интересующую человека группу генов и ее функции.

Как происходит расшифровка цепочки ДНК?

Таким образом, ученые получают картину гена, которую можно изучить и расшифровать. Синтез РНК Нуклеотиды делятся на четыре базовых элемента, служащими основой для формирования генов: АТГЦ, или аденин, тимин, гуанин, цитозин. В их состав входят фосфорные остатки, азотистые основания и пептоза.

Важно, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты не должна выходить за пределы мембраны ядра. С помощью РНК, которая играет роль копии участка цепи с генетическим кодом, генетическая цепочка может покинуть ядро, попасть вовнутрь клетки и воздействовать на ее внутренние процессы.

Как это происходит:

Итак, группа генов, участвующих в процессе старения клеток может, как заставить процесс старения идти быстрее, так и вовсе его остановить и запустить процесс омолаживания. То есть, каждый из генов может спровоцировать синтез нескольких видов белка.

Сутягина Дарья Сергеевна

В нашей ДНК содержится очень много информации, но пока мы можем расшифровать лишь небольшой процент генов. Добавлю несколько интересных фактов о ДНК: возможность двойной ДНК у человека. Такое явление случается, когда при беременности в утробе развиваются близнецы, но в процессе развития плода они сливаются в одного человека. Длина одной молекулы ДНК человека равна 2 метрам, а общая длина цепочки ДНК всех клеток тела человека равна 16 млрд. километрам, что равно расстоянию от Земли до Плутона. ДНК человека и кенгуру всего лишь 150 млн. лет назад были одинаковыми. Все знания и информация во всем мире могла бы уместиться всего лишь в 2 граммах дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ООО «Медикал Геномикс» Лицензия № ЛО-69-01-002086 от 06.10.2017

Юр. адрес: г. Тверь, ул. Желябова, 48

ООО «Лаб-Трейдинг», ИНН: 6950225035, ОГРН: 1186952017053, КПП:695001001

Юр. адрес: г. Тверь, ул. 1-Я За Линией Октябрьской Ж/Д, 2, оф. 22

СОМАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ В ПРИРОДЕ

Поразительное свойство живых организмов — это высокая степень мутабильности генов.

Мутации – это стойкие внезапно возникшие изменения структуры наследственного материала на различных уровнях его организации, приводящие к изменению тех или иных признаков организма. Термин «мутация» введен в науку Де Фризом.

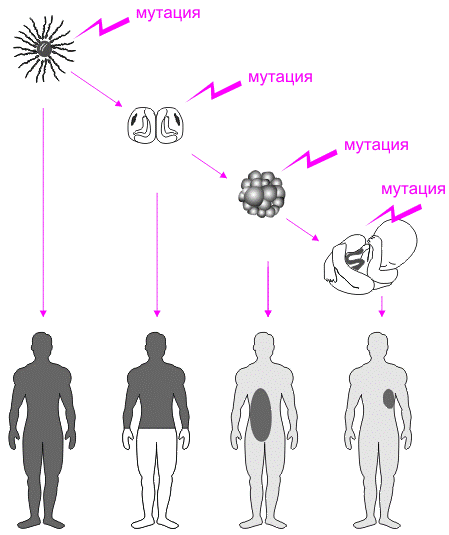

Мутации возникают в клетках любых тканей многоклеточного организма и на различных стадиях его развития. По типу клеток, в которых мутации произошли, различают: генеративные и соматические мутации [1].

Генеративные мутации возникают в половых клетках, не влияют на признаки данного организма, проявляются только в следующем поколении.

Соматические мутации возникают в соматических клетках, проявляются у данного организма и не передаются потомству при половом размножении. Мутации, возникающие в соматических клетках, наследуются дочерними клетками, которые образуются в процессе митотических делений. Фенотипические последствия таких изменений проявляются только у самой мутантной особи и только в том случае, если возникшие мутации препятствуют осуществлению специфических функций, свойственных данной клетке. Соматические мутации могут содержаться не во всех клетках организма, т.е. нормальные и мутантные клетки сосуществуют у одного индивидуума, что приводит к мозаицизму — наличию в организме клеток, отличающихся по своему генотипу и его фенотипическим проявлениям от других клеток этого же организма. Сохранить соматические мутации можно только путем бесполого размножения (прежде всего вегетативного).

Первая информация о соматических мутациях (они же почковые вариации или спорты (sport)) у многолетних, главным образом, древесных (плодово-ягодных и декоративных) растений появилась в первой половине 19-го века. Обобщивший ее Чарлз Дарвин (1868) посвятил этому вопросу целую главу в своем знаменитом труде «The Variation of Animals and Plants under Domestication»,

По адаптивному значению выделяют: полезные, вредные (летальные, полулетальные) и нейтральные мутации [2]. По характеру проявления мутации могут быть доминантными и рецессивными. Если доминантная мутация является вредной, то она может вызвать гибель ее обладателя на ранних этапах онтогенеза. Рецессивные мутации не проявляются у гетерозигот, поэтому длительное время сохраняются в популяции в «скрытом» состоянии и образуют резерв наследственной изменчивости. При изменении условий среды обитания носители таких мутаций могут получить преимущество в борьбе за существование.

В зависимости от того, выявлен ли мутаген, вызвавший данную мутацию, или нет, различают индуцированные и спонтанные мутации. Обычно спонтанные мутации возникают естественным путем, индуцированные — вызываются искусственно. В зависимости от уровня наследственного материала, на котором произошла мутация, выделяют: генные, хромосомные и геномные мутации.

Соматические мутации по своей природе ничем не отличаются от генеративных. Различие состоит лишь в проявлении и методах их обнаружения. Чем раньше в онтогенезе возникает соматическая мутация, тем больше оказывается участок ткани, несущие данную мутацию, и чем позднее — тем меньше. Соматическая мутация проявляется мозаично. Особи, несущие участки мутантной ткани, называют мозаиками, или химерами. В силу диплоидности набора хромосом в клетках соматической ткани, проявление мутации возможно только в тех случаях, когда мутантная аллель оказывается доминантной или будет рецессивна и будет находиться в гомозиготном состоянии.

Различий в частоте возникновения соматических и генеративных мутаций не обнаружено. Однако есть факты, что ряд генов мутирует с разной скоростью на разных стадиях онтогенеза. Так если у растений дельфиниума ген лавандовой окраски мутирует на поздней стадии развития цветка в лепестках встречаются одиночные клетки с измененной окраской, а при возникновении той же мутации на ранней стадии она может затрагивать большие по размеру участки — половину лепестка или даже целый цветок.

Ярким примером соматической мутации является окраска шерстного покрова у овцы: черное пятно на фоне коричневой окраски. Эта мутация могла проявиться либо как доминантная, либо как рецессивная при потере части или всей гомологичной хромосомы.

Исследование соматических мутации в настоящее время приобретает важное значение для изучения причин возникновения рака у человека и животных. Предполагают, что ряд злокачественных опухолей возникает по типу соматических мутаций. Соматические мутации имеют прямое отношение также к выяснению причин старения человеческого организма, так как с возрастом может происходить накопление физиологических мутаций в популяции соматических клеток различных органов. Считают, что очень высокая частота заболеваний раком у людей старшего возраста обусловлена в какой-то мере накоплением соматических мутаций.

Наследственные заболеваний человека связаны с мутациями, приводящими к изменению уровней экспрессии генов [3]. Мутации в определенных генах нарушают функционирование биохимических систем, что приводит к развитию соответствующих патологических состояний организма (рисунок 1).

Организм, у которого действие рецессивной мутации маскируется функционированием полноценного аллеля, фенотипически выглядит нормальным, однако имеет больше шансов дать больное потомство в браке с носителем такого же мутантного гена. Кроме того, может произойти соматическая мутация в соответствующем аллельном гене соматических клеток, что станет причиной развития приобретенного генетического заболевания. Примером таких заболеваний может служить ретинобластома [3].

У организмов, размножающихся исключительно половым путем и имеющих раннее обособление зачаткового пути, соматические мутации не играют роли в эволюции и не представляют какой-либо ценности для селекции. Но у тех организмов, у которых есть бесполое размножение, соматические мутации могут иметь огромное значение, особенно в селекции, так как у таких форм из соматической ткани развиваются половые клетки. Так, например у плодовых и ягодных вегетативно размножаемых растений любая соматическая мутация может дать растение и целый клон с новым мутантным признаком.

Одним из видов соматических мутаций у растений являются почковые мутации, возникающие в меристемных клетках точки роста стебля. В этом случае весь побег, развившийся из этой клетки, будет нести мутантный признак. Многие сорта плодовых растений, винограда, картофеля являются соматическими мутантами. Эти сорта сохраняют свои свойства, если их воспроизводят вегетативным путем, к примеру, прививая обработанные мутагенами почки (черенки) в крону немутантных растений; таким путем размножают, к примеру, бессемянные апельсины. Почковые мутации были известны давно и назывались спортами; от такого спорта И. В. Мичурин получил сорт яблони, названный им Антоновка 600-граммовая

Соматические мутации используют для изучения частоты возникновения видимых мутаций. По мозаичности проявления мутантного признака в тканях можно обнаруживать соматические мутации вплоть до одиночных мутантных клеток. Растения чая в природных условиях характеризуются высокой пластичностью. При этом отмечаются как отдельные модификации, проявляющиеся на кусте, так и целиком измененные формы [4]. Спектр соматических мутаций представлен морфологическими (отклонения по длине, ширине, форме, морфологии листа, длине междоузлий), физиологическими (изменения окраски листа, вегетационного периода, генеративной активностью и урожайности) и пластидными (секториальные и периклинальные химеры) модификациями. Интересны формы с измененной фотосинтетической активностью, улучшенными биохимическими и органолептическими показателями [5]. При анализе растений сухумского района был установлен сорт с наибольшей частотой как соматических, так и структурных мутаций [6]. При этом кариологический анализ сорта и мутантных форм имели стандартный диплоидный набор хромосом (2n=30). В итоге в Сухумском районе были отобраны целиком измененные формы и выделены 23 мутантные формы чая с комплексом ценных признаков (урожайность и биохимические показатели).

Высокой пластичностью характеризуется также карельская береза, которая представлена группой переходных морфологических форм и не имеет четкого дендрологического описания. В естественных условиях B. pendula var. carelica представлена различными вариантами, включая деревья высотой до 25 м или сильно ветвящиеся кустарники с приподнимающимися стволиками до 3 м высотой. Биологические особенности карельской березы связаны с наличием аномальных процессов при делении и дифференцировки камбиальных клеток [7].

При выращивании в условиях Беларуси плантационные культуры березы карельской, представляют собой совокупность морфологических форм: высокоствольные (1а — крупноузорчатая и 1б — шаровидноутолщенная), короткоствольные (11а — пятнистоузорчатая и 11б — лироствольная), кустовидная, кустарниковая и безузорчатая. Соотношение узорчатых и безузорчатых растений в насаждениях березы карельской примерно одинаковое 50:50. Такое широкое формовое разнообразие по росту в высоту, диаметру, а, соответственно, и узорчатости древесины указывает на высокую пластичность данной березы, ее способность произрастать в различных условиях [7].

ВЕДЬМИНЫ МЕТЛЫ, СУВЕЛИ И КАПЫ У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

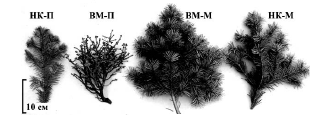

Ведьмины мётлы — фрагменты кроны растения с аномальным морфогенезом (рисунок 2). Проявляется как образование многочисленных тонких побегов, чаще бесплодных, прорастающих из спящих почек. Обильное ветвление приводит к образованию множества укороченных ветвей с недоразвитыми листьями, которые часто формируют плотные скопления в виде шара или бесформенные. Дерево с ведьминой метлой представляет собой химеру [9]. При этом, отношения между компонентами химеры всегда конкурентные. Метлы, образующиеся в кронах взрослых, вполне сформировавшихся, деревьев обычно недолговечны, а возникшие в верхней части кроны сравнительно молодых растений часто подавляют произведшую их крону и полностью замещают ее собой [10].

Рисунок 2 – Ведьмины метлы на сосне обыкновенной (А), лиственнице европейской (Б), берёзе (В) и ели обыкновенной (Г) [9]

Классической точкой зрения на происхождение ведьминой метлы является заражение растений ржавчинными грибами, микоплазмами, грибами рода Тафрина (на вишне, сливе, березе) или вирусами (на картофеле). По другой версии появление ведьминой метлы связано с инфицированием растений группой бактерий — фитоплазмой. Переносчиком которых являются насекомые. Однако кроме патологических встречаются ведьмины метлы с нормальной жизнеспособностью, высокой долговечностью и полным отсутствием каких-либо патогенов или следов их жизнедеятельности (рисунок 3). Причинами их возникновения являются соматические мутации. Такие нарушения играют решающую роль в видообразовании и выведении сортов.

Специфичная, оригинальная форма растений придает им декоративный вид, что используется в селекции, а получаемые сорта используются в ландшафтном дизайне и при озеленении населенных пунктов (рисунок 4 и 5).

Рисунок 4 – Сорта кедра, созданные на основе прививки ведьминой метлой: А –сорт «Биосфрера», Б – сорт «Идеал», В – сорт «Рекордистка», Г – сорт «Тамагочи» [15]

Широко распространены в природе капы – тоже шаровидные или почти шаровидные наросты на стволах (чаще в комлевой части) и ветвях деревьев, поверхность капов покрыта многочисленными спящими почками. Скопление придаточных спящих почек и является причиной образования наплывов древесины. Анатомическое строение древесины капов, как и сувелей, сохраняет черты видоспецифичности. Способность образовывать капы, по мнению большинства исследователей [18], является адаптацией к условиям, затрудняющим семенное возобновление. Спящие почки, дающие в определенных условиях побеги, обеспечивают вегетативное возобновление.

Сувели, капы, ведьми метлы являются аномальностью строения, что проявляется во внешней морфологии, в то время как анатомические особенности проводящих элементов в основном сохраняют видовую специфику, меняются преимущественно их количественные и топологические особенности. Например, во вторичной ксилеме сувелей, капов и множества других наростов, образующихся на стеблях древесных растений под влиянием различных агентов и факторов среды, структурные изменения касаются в основном пространственной организации как паренхимных, так и прозенхимных клеток [9].

Анатомические исследования [19] показали, что микроструктурные изменения инициируются в первичных лучах возле сердцевины и внешнее морфологическое проявление соматической мутации зависит от положения мутантной клетки в апикальной меристеме побега. Если мутация произошла на верхушке меристематической зоны, вблизи апикальной инициали, — она, вероятнее всего, «породит» ведьмину метлу; если же мутантная клетка не начнет сразу делиться или возникнет ниже самой верхушки конуса нарастания побега, то в процессе роста и дифференциации она с большой вероятностью окажется в прокамбии и будет служить началом образования нароста на стебле [9].

Подобные аномалии описаны у растений в зоне отчуждения вследствие аварии на Чернобыльской атомной станции в первые годы [20] и наблюдаются в настоящее время (рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение морфологических форм растений, произрастающих на лугу ур. Учитель (внп. Масаны): А – изменение хлорофильной пигментации хвои сеянцев сосны, Б-Г – морфозы сосны, Д – искривление стебля Oenothera biennis L.

(фотографии из личного архива Н.В. Шамаль)

Литература

© Наталья Шамаль, старший научный сотрудник лаборатории моделирования и минимизации антропогенных рисков