Что такое сословие и классы

Разница между классом и сословием

В социологии часто используются такие понятия, как «класс» и «сословие». Что они означают?

Факты о классах

Социальный класс — это часть гражданского общества, представляющая собой группу людей, которые схожи друг с другом по уровню дохода или роду занятий. Например, есть граждане, зарабатывающие столько, чтобы их можно было отнести к среднему классу. Есть рабочие, предприниматели, интеллигенция, чиновники — все они формируют отдельные социальные классы.

Некоторые исследователи считают, что между классами совершенно естественно возникновение противоречий. Интересы рабочих, если следовать данной точке зрения, могут часто не совпадать с приоритетами, к примеру, интеллигенции и предпринимателей. Есть концепция, по которой любое общество возможно поделить на классы от высшего к низшему. И чем более выражена разница между ними, тем сильнее классовые противоречия, которые способны приводить к росту социальной напряженности, а то и к революции — история знает подобные примеры.

Возможность перемещения человека от одного класса к другому называется «социальным лифтом». Успешным считается то общество и государство, в котором соответствующие механизмы позволяют гражданам повышать свою классовую принадлежность законным способом, в разумные сроки и при условии приложения с их стороны адекватных усилий.

Некоторые исследователи считают, что применительно к современному обществу правомернее употреблять другой термин — «социальная группа». Дело в том, что мобильность жителей развитых стран в сочетании с относительно высокой доступностью образования настолько высока, что человек не один раз может поменять свой «класс». Но при этом, скорее всего, будет оставаться в своей социальной группе. Например — являясь служащим, рабочим, управленцем.

Следовательно, термин «социальный класс» — в значительной степени исторический. Однако если говорить о таком критерии, как уровень дохода, то деление общества на низший, средний и высший классы в зависимости от показателей заработка человека сохраняет актуальность и сегодня.

Факты о сословиях

Сословие — это часть населения страны, представляющая собой группу людей, объединенных социальным положением (наличием прав, обязанностей, привилегий). Характерны сословия главным образом для исторических обществ. В современной социологии данный термин используется чаще всего неофициально. Это связано с тем, что деление социума на группы (соответствующие сословиям по тем критериям, что указаны выше) в развитых странах не настолько выражено, как это было в предшествующие исторические периоды.

Так, например, в Европе периода Средневековья было 3 основных сословия — аристократия, священники и крестьяне. В Древнем Риме высшим сословием по привилегиям был нобилитет, низшим — плебеи. Между ними находились патриции, сенаторы и всадники.

В России сословное деление различалось в зависимости от исторического периода развития государства. Например, при Русском царстве, объединенном Москвой, выделялось 2 крупнейших сословия — тяглые и служилые люди. К первым относились крестьяне, а также посадские люди. Ко вторым — бояре, дворяне, люди военного дела. Касательно времен Российской Империи исследователи выделяют такие ключевые сословия, как дворянство, духовенство, купечество, крестьянство.

Главной характеристикой сословия можно назвать наследственность. Если человек принадлежал к какой-либо из соответствующих групп людей, то и его дети, как правило, становились представителями аналогичного сословия. То есть «социальные лифты» для сословных времен были не характерны. Но иногда, безусловно, в том или ином виде работали.

Сравнение

Главное отличие класса от сословия — в наличии «социальных лифтов» в первого типа сообществах и крайне слабой их выраженности во вторых. Человек может с течением времени перемещаться между разными социальными классами. Но изначально относящийся к конкретному сословию житель государства довольно редко менял свою социальную принадлежность.

Классовое деление — характеристика государства с довольно развитой правовой традицией. Вне зависимости от социальной принадлежности все люди остаются, таким образом, равными перед законом. В свою очередь, сословия характерны для государств, в которых проживают люди с неравноправным положением. У одних больше прав и привилегий, у других — меньше.

В принципе, допустимо говорить о том, что социальный класс — это результат эволюции сословий, их преобразования в новые общественные категории по мере развития производства, политических, правовых, денежно-кредитных отношений в государстве.

Определив, в чем разница между классом и сословием, внесем основные критерии в небольшую таблицу.

Что такое сословие в истории

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Если мы вспомним, кем были наши предки несколько поколений назад, то увидим, что они относились к какому-либо сословию – дворянству, крестьянству, купечеству или другим.

Это неудивительно, так как даже в XIX веке у людей не было правового равенства, поэтому их права и обязанности определялись принадлежностью к определенной социальной группе.

Давайте подробнее разберемся, что такое сословие и как менялась сословная структура в разные исторические периоды.

Сословие — это.

Сословие – это группа людей, которая имеет свои права и обязанности. Их привилегии устанавливаются законом, а принадлежность наследуется.

Сословное деление общества было распространено в период европейского средневековья, а также во времена Древней Руси и Российской империи. Характеризуется существованием иерархии (что это такое?), поэтому положение сословий в социуме было неодинаковым.

Формирование системы происходит длительное время и подразумевает закрепление правового и имущественного неравенства, а также наделение представителей сословий следующими социальными функциями:

По сравнению с кастами в сословной системе возможна смена социального положения.

В России это позволял сделать «Табель о рангах», принятый в 1722 году. Согласно этому документу, чиновник, получивший чин XIV разряда получал личное дворянство, а по достижении VIII разряда — потомственное.

Виды европейских сословий

Для государств средневековой Европы было характерно деление на три сословия. К первому относились дворяне, второе составляло духовенство.

В третье входили те, кто не входил в первые два. Среди них:

Состав третьего сословия был достаточно разнообразным, но всех этих людей объединяла обязанность платить налоги.

Во Франции интересы сословных категорий должен был учитывать открывшийся в 1302 году парламент (это как?) Генеральные штаты. Однако право голоса в нем принадлежало каждому сословию по отдельности, поэтому интересы привилегированных подданных короля в нем преобладали.

Сословия в России

В России формирование сословной системы приходится на период завершения складывания централизованного государства.

Процесс происходил на фоне падения авторитета местной феодальной аристократии и увеличения влияния дворян в верхушке посада. При этом юридическое понятие «сословие» в стране до конца XVIII века отсутствовало.

Тем не менее сословия в России в 17 веке были и включали следующие категории:

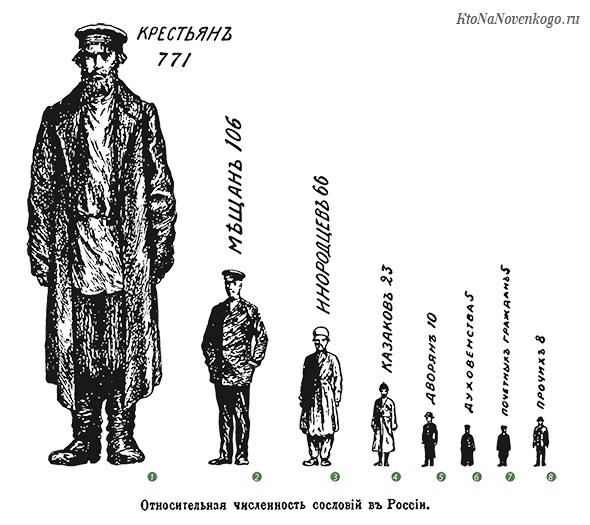

Подавляющее большинство в это время составляли крестьяне (около 90% населения), которые по Соборному уложению 1649 года были закрепощены. Численность феодалов (бояр и дворян) была около 5%, а количество представителей духовенства не превышало 120 тысяч.

Сословия в России в 19 веке претерпели изменения.

В начале XVIII века Петром I было ликвидировано боярство, а статус дворян в течение этого столетия серьезно возрос. Их огромные привилегии были закреплены «Жалованной грамотой» 1785 года, которую издала Екатерина II.

Манифест (это что такое?) Николая I от 10 апреля 1832 года учреждал в стране новое сословие – почетные граждане, в которое входила привилегированная прослойка городских жителей.

Также в это время существовали следующие сословия:

После проведения либеральных реформ Александра II и начавшегося промышленного переворота сказать однозначно, что такое разделение стало затруднительно, так как четкие различия прав и обязанностей социальных групп сохранились лишь применимо к дворянам.

Сословия в России должны были быть ликвидированы после Февральской революции решением Временного правительства. Предполагалось, что оно будет утверждено Учредительным собранием. Однако приход к власти большевиков изменил эти планы и реально их упразднили в ноябре 1917 года декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Сословия в истории

Сословия в истории – это группы людей, с помощью которых можно проследить, кто выступает опорой власти.

В Европе и России на вершине социальной иерархии традиционно находились дворяне и духовенство, что подчеркивало их особую политическую роль.

За время существования человеческого общества его социальная структура существенно изменялась.

Касты, сословия и классы – это исторические формы стратификации, которые существовали в разные периоды.

Первая форма доминировала в период древности в Индии, вторая была распространена в традиционном обществе Средневековья, а третья форма возникла в индустриальную эпоху в связи с промышленным переворотом, вызвавшим появление рабочих и капиталистов.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Жаль, что в настоящее время многие пытаются возраждать институт сословий. Это по своей сути омерзительная вещь, способная до предела накалить революционную обстановку. Особенно при зарвавшейся верхушке, как кое-где в постсоветском мире.

История Росcии. 19 век. 8 класс

Все городское и сельское население делилось «по различию прав состояния» на четыре главных разряда: дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей.

Привилегированным сословием оставалось дворянство. Оно делилось на личное и потомственное.

Право на личное дворянство, которое не передавалось по наследству, получали представители различных сословий, состоящие на государственной службе и имеющие низший чин в Табели о рангах. Служа Отечеству, можно было получить и потомственное, т. е. передающееся по наследству, дворянство. Для этого надо было получить определенный чин или орденскую награду. Император мог пожаловать потомственным дворянством и за успешную предпринимательскую или иную деятельность.

Городские обыватели— потомственные почетные граждане, купцы, мещане, ремесленники.

В стране шло формирование буржуазного общества с двумя его основными классами — буржуазией и пролетариатом. В то же время преобладание в экономике России полуфеодального сельского хозяйства способствовало сохранению и двух основных классов феодального общества — помещиков и крестьян.

Рост городов, развитие промышленности, транспорта и связи, повышение культурных запросов населения приводят во второй половине XIX в. к увеличению доли людей, профессионально занимающихся умственным трудом и художественным творчеством, — интеллигенции: инженеров, учителей, врачей, адвокатов, журналистов и т. д.

Крестьяне по- прежнему составляли подавляющее большинство населения Российской империи. Крестьяне, как бывшие крепостные, так и государственные, входили в состав самоуправляющихся сельских обществ — общин. Несколько сельских обществ составляли волость.

Члены общины были связаны круговой порукой в уплате налогов и выполнении повинностей. Поэтому существовала зависимость крестьян от общины, проявлявшаяся прежде всего в ограничении свободы передвижения.

Для крестьян существовал особый волостной суд, члены которого также избирались сельским сходом. При этом волостные суды выносили свои решения не только на основе норм законов, но и руководствуясь обычаями. Зачастую эти суды наказывали крестьян за такие проступки, как неразумная трата денег, пьянство и даже колдовство. Кроме того, крестьяне подвергались некоторым наказаниям, которые давно уже были упразднены для других сословий. Например, волостные суды имели право приговаривать членов своего сословия, не достигших 60 лет, к порке.

Русские крестьяне почитали старших по возрасту, рассматривая их как носителей опыта, традиций. Это отношение распространялось и на императора, служило источником монархизма, веры в «царя-батюш- ку» — заступника, стража правды и справедливости.

Русские крестьяне исповедовали православие. Необычайно суровые природные условия и связанная с ними напряженная работа — страда, результаты которой не всегда соответствовали затраченным усилиям, горький опыт неурожайных лет погружали крестьян в мир суеверий, примет и обрядов.

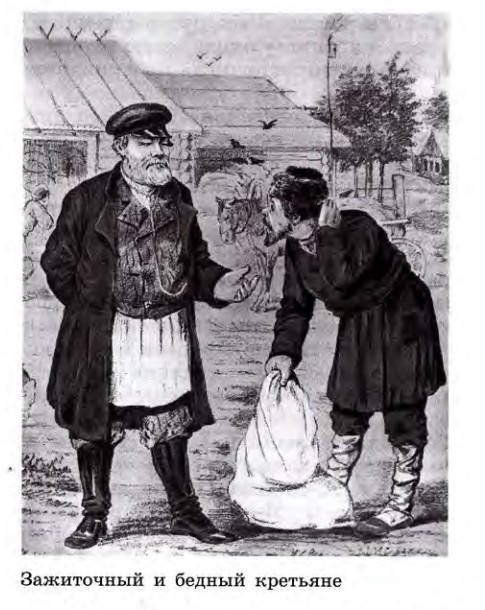

Освобождение от крепостной зависимости принесло в деревню большие перемены:

Были крестьяне, приверженные традициям отцов и дедов, общине с ее коллективизмом и защищенностью, а были и «новые» крестьяне, желающие самостоятельно хозяйствовать на свой страх и риск.Многие крестьяне уходили на заработки в города. Длительная оторванность мужчин от семьи, от деревенской жизни и сельской работы приводила к усилению роли женщин не только в хозяйственной жизни, но и в крестьянском самоуправлении.

Важнейшая проблема России накануне XX в. заключалась в том, чтобы превратить крестьян — основную часть населения страны — в политически зрелых граждан, уважающих как собственные, так и чужие права и способных к активному участию в государственной жизни.

После крестьянской реформы 1861 г. быстро шло расслоение дворянства за счет активного притока в привилегированное сословие выходцев из других слоев населения.

Постепенно наиболее привилегированное сословие утрачивало и свои экономические преимущества. После крестьянской реформы 1861 г. площадь принадлежавшей дворянам земли уменьшалась в среднем на 0,68 млн десятин 8* в год. Число помещиков среди дворян сокращалось.При этом почти у половины помещиков имения считались мелкими. В пореформенный период большая часть помещиков продолжала применять полукрепостнические формы ведения хозяйства и разорялась.

Одновременно часть дворян широко участвовала в предпринимательской деятельности: в железнодорожном строительстве, промышленности, банковском и страховом деле. Средства для занятия предпринимательством были получены от выкупа по реформе 1861 г., от сдачи земель в аренду и под залог. Некоторые дворяне стали владельцами крупных промышленных предприятий, заняли видные посты в компаниях, стали владельцами акций и недвижимости. Значительная часть дворян пополнила ряды владельцев небольших торгово-промышленных заведений. Многие приобрели профессии врачей, юристов, стали писателями, художниками, артистами. В то же время часть дворян разорилась, пополнив низшие слои общества.

Таким образом, упадок помещичьего хозяйства ускорил расслоение дворянства и ослабил влияние помещиков в государстве. Во второй половине XIX в. произошла утрата дворянами господствующего положения в жизни российского общества: политическая власть сосредоточилась в руках чиновников, экономическая — в руках буржуазии, властительницей дум стала интеллигенция, а класс некогда всесильных помещиков постепенно исчезал.

Развитие капитализма в России вело к росту количества буржуазии. Продолжая официально числиться дворянами, купцами, мещанами, крестьянами, представители этого класса играли все большую роль в жизни страны. Начиная со времен «железнодорожной горячки» 60—70-х гг. буржуазия активно пополнялась за счет чиновников. Входя в правления частных банков и промышленных предприятий, чиновники обеспечивали связь между государственной властью и частным производством. Они помогали промышленникам получать выгодные заказы и концессии.

Период складывания российской буржуазии совпал по времени с активной деятельностью народников внутри страны и с ростом революционной борьбы западноевропейского пролетариата. Поэтому буржуазия в России смотрела на самодержавную власть как на свою защитницу от революционных выступлений.

И хотя интересы буржуазии нередко ущемлялись государством, на активные действия против самодержавия она не решалась.

Некоторые из основателей известных торгово-промышленных семей — С. В. Морозов, П. К. Коновалов — до конца своих дней оставались неграмотными. Но своим детям они старались дать хорошее образование, в том числе и университетское. Сыновей нередко отправляли за границу изучать торгово-промышленную практику.

Многие представители этого нового поколения буржуазии стремились поддержать ученых, представителей творческой интеллигенции, вкладывали деньги в создание библиотек, картинных галерей. Значительную роль в расширении благотворительности и меценатства сыграли А. А. Корзинкин, К. Т. Сол- датенков, П. К. Боткин и Д. П. Боткин, С. М. Третьяков и П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов.

Еще одним основным классом индустриального общества являлся пролетариат. К пролетариату относились все наемные рабочие, в том числе занятые в сельском хозяйстве и промыслах, но его ядром были фабрично-заводские, горные и железнодорожные рабочие — промышленный пролетариат. Его образование шло одновременно с промышленным переворотом. К середине 90-х гг. XIX в. в сфере наемного труда было занято около 10 млн человек, из них промышленных рабочих насчитывалось 1,5 млн.

Рабочий класс России имел ряд особенностей:

В фабричных казармах (общежитиях) они селились не по цехам, а по губерниям и уездам, из которых приехали. Во главе рабочих из одной местности стоял мастер, который и набирал их на предприятие. Рабочие с трудом привыкали к городским условиям. Отрыв от родных мест нередко приводил к падению морального уровня, пьянству. Рабочие трудились по многу часов и, чтобы послать деньги домой, ютились в сырых и темных комнатах, плохо питались.

Рабочее движение в этот период являлось ответом на конкретные действия «своих» фабрикантов: повышение штрафов, снижение расценок, принудительную выдачу зарплаты товарами из фабричной лавки и т. п.

Церковные служители — духовенство — составляли особое сословие, разделенное на черное и белое духовенство. Черное духовенство — монахи — принимало на себя особые обязательства, в том числе уход из «мира». Монахи проживали в многочисленных монастырях.

Белое духовенство жило в «миру», его главной задачей являлось осуществление богослужения и религиозная проповедь. С конца XVII в. был установлен порядок, согласно которому место умершего священника наследовал, как правило, его сын или иной родственник. Это способствовало превращению белого духовенства в замкнутое сословие.

Хотя духовенство в России принадлежало к привилегированной части общества, сельские священники, составлявшие подавляющую его часть, влачили жалкое существование, так как кормились своим трудом и за счет прихожан, которые сами нередко едва сводили концы с концами. К тому же, как правило, они были обременены большими семьями.

Православная церковь имела свои учебные заведения. В конце XIX в. в России было 4 духовные академии, в которых обучалось около тысячи человек, и 58 семинарий, обучавших до 19 тыс. будущих священнослужителей.

В конце XIX в. из более чем 125 млн жителей России 870 тыс. можно было отнести к интеллигенции. В стране было свыше 3 тыс. ученых и литераторов, 4 тыс. инженеров и техников, 79,5 тыс. учителей и 68 тыс. частных преподавателей, 18,8 тыс. врачей, 18 тыс. художников, музыкантов и актеров.

Часть интеллигенции так и не смогла найти применения своим знаниям на практике. Ни промышленность, ни земства, ни другие учреждения не могли обеспечить занятость многим выпускникам университетов, чьи семьи испытывали материальные трудности. Получение высшего образования не являлось гарантией повышения жизненного уровня, а значит, и общественного положения. Это рождало настроения протеста.

Но помимо материального вознаграждения за свой труд, главнейшей потребностью интеллигенции является свобода самовыражения, без которой немыслимо подлинное творчество. Поэтому при отсутствии в стране политических свобод антиправительственные настроения значительной части интеллигенции усиливались.

Появление казачества было связано с необходимостью освоения и защиты вновь приобретенных окраинных земель. За свою службу казаки получали от правительства землю. Поэтому казак — одновременно и воин, и крестьянин.

В конце XIX в. существовало 11 казачьих войск

В станицах и поселках существовали специальные начальные и средние казачьи школы, где большое внимание уделялось военной подготовке учащихся.

В 1869 г. был окончательно определен характер землевладения в казачьих областях. Закреплялось общинное владение станичными землями, из которых каждый казак получал пай в размере 30 десятин. Остальные земли составляли войсковой запас. Он предназначался в основном для создания новых станичных участков по мере роста казачьего населения. В общественном пользовании находились леса, пастбища, водоемы.

Во второй половине XIX в. происходила ломка сословных перегородок и становление новых групп общества по экономическому, классовому признаку. В состав нового предпринимательского класса — буржуазии — вливаются и представители купечества, и удачливые крестьянские предприниматели, и дворянство. Класс наемных рабочих — пролетариат — пополняется прежде всего за счет крестьян, но мещанин, сын сельского священника и даже «благородный господин» не были редкостью в этой среде. Происходит значительная демократизация интеллигенции, даже духовенство теряет свою былую замкнутость. И только казачество в большей степени остается приверженцем своего прежнего образа жизни.

Сословия в России

Что такое «сословие»? Какие сословия были в России в разные времена: их права, особенности, обязанности. Рассмотрение процесса формирования сословий, их тонкостей, свойственных именно российской социальной структуре.

Какие существовали сословия в России?

Сословие – социальная группа, имеющая свои особенности, привилегии, правовое положение, обязанности, права, положение. В большинстве случаев, принадлежность к определенной группе передавалась по праву рождения.

Когда формировались сословия в России

В России сословия впервые появились в процессе единения земель в целостное государство, но данные социальные группы отличались от своих западноевропейских аналогов. Понятие «сословие» в привычном понимании появилось в петровскую эпоху.

В чем особенности сословной системы в России?

Из всех сословий во разное время можно выделить две группы:

Как определяли факт принадлежности к социальной группе?

Как изменить свое положение?

Сословия в России. Особенности

| Социальная группа | Деление внутри группы | Возможности | Обязанности |

| Дворяне (законодательно оформилось в XVIII веке) | Согласно «Жалованной грамоте дворянству»: Столбовое или древнее – потомки древних родов – титулованных и нетитулованных (которые приобрели дворянство до 1685 года) Титулованное – лица, имевшие титул граф, барон, князь. Иностранное. Потомственное: передавалось наследникам. Личное: получено за службу, но наследникам не передавалось, в родословные книги не вносилось. | Владение землями, крепостными (до 1861 года); Освобождение от ряда повинностей и налогов; Не применялись физические наказания; Право на корпоративное самоуправление; Право поступить на государственную службу, получить образование; Право на несение военной службы¸ начиная с чина офицера; До 1874 года – право не нести обязательную службу. | Исполнение обязанностей в рамках своего положения; Военная служба (после 1874 года); Уход за своими землями; Государственная служба. |

| Крестьянство (сформирован в Средние века, но видоизменился путем прикрепления к помещику-дворянину и земле) | Государственные, Крепостные (первые две группы – основные, большинство), обязанные, церковные, прочие виды (безземельные, задушные, вольные хлебопашцы и т.д.) | крепостные бесправные; государственные могли владеть землей, участвовать в сословном управлении. | Оплата оброка; Барщина; Повинности, в том числе, рекрутская – до 1874 года); Широкий спектр работ в пользу государства. |

| Мещанство (посадские люди): формировались во времена Московской Руси, мещанское сословие выделено в 1785 году | Ремесленники, торговцы, мастеровые | Занятие ремеслом и торговлей (если вступали в цех или гильдию), промыслами; Сословное самоуправление; Право на образование, но ограниченное | Оплата податей; Рекрутская повинность. От подушной подати освобождены в 1866 году |

| Купечество** | Делились на гильдии – 1, 2, 3 | Верхушка – 1 гильдия (наиболее крупные торговые сделки, не платили значительную часть налогов, не выполняли рекрутскую повинность, занятие внешней торговлей); 2 гильдия занимались крупной торговлей, но только внутренней; 3 гильдия – мелкие торговые операции на уровне города или уезда | Для 2 и 3 гильдий – рекрутская повинность, налоги, земские повинности |

| Духовенство | «Белое» – приходские священники «Черное» (монахи, верхушка церкви) | Право не нести рекрутскую повинность; Освобождение от телесных наказаний; Право на качественное образование; Для «белых» – право вступить в брак, иметь семью и детей («черные» данным правом не обладали) | Несение службы в рамках своих обязанностей |

| Казачество (как военное привилегированное сословие России оформилось в XVIII веке), в XIV – XVII вв. – вольные люди, работали по найму, несли военную службу | Бедные и «домовитые» (по критерию наличия имущества); Запорожские, реестровые или приписные (на службе в Польше), нереестровые – c XVI века; В XV веке оформились общины волжских, гребенских, донских, яицких, днепровских казаков (по территориальному принципу); После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году – полностью перешли в ведение военного российского ведомства, превратились в регулярное войско | Право на сословный суд; Право владеть землей; Право не выплачивать часть податей | Несение военной службы |

Деление на сословия в России

Формирование крестьянского сословия в России

Крестьянство – основное сословие в России с точки зрения численности. Крестьянство являлось податным сословием. До ликвидации крепостного права выделяли свободных крестьян, обязанных и крепостных. К сельским обывателям приравнивали инородцев, кроме евреев.

Типология крестьян

Формирование купеческого сословия

Социальная структура населения в России полностью изменилась после революции 1917 года.

Здесь можно посмотреть исследования по родословной моей семьи.